Регионарные морфофункциональные особенности микрососудистого русла твердого неба

Автор: Лысов Александр Дмитриевич, Софронов Матвей Витальевич, Адамян Янис Эдуардович, Ваньков Владимир Александрович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Для профилактики резорбции костной ткани в периимплантатной зоне, используются соединительно-тканные аутотрансплантаты слизистой оболочки твердого неба. Цель: Выявить регионарные особенности микрососудистого русла слизистой оболочки твердого неба, необходимые для формирования жизнеспособного соединительнотканного аутотрансплантата. Методы: Исследована гистоструктура и микрососудистое русло слизистой оболочки твердого неба экспериментальных животных (п=7) и интраоперационные биоптаты слизистой оболочки твердого неба пациентов (п=39) перед проведением у них дентальной имплантации. Использованы методы интра-экстрасосуди-стой импрегнации различными слоями серебра, светооптические и электронномикроскопические. Результаты: Определены буферные зоны слизистой оболочки твердого неба, микрососудистое русло которых способно обеспечить жизнеспособность соединительнотканного аутотрансплантата.

Твердое небо, микрососудистое русло, соединительнотканный аутотрансплантат

Короткий адрес: https://sciup.org/143177147

IDR: 143177147

Текст научной статьи Регионарные морфофункциональные особенности микрососудистого русла твердого неба

Введение. Для успешной интеграции дентальных имплантатов с костной тканью зубных альвеол необходимы, по крайней мере, два обязательных условия:

-

1) наличие достаточной массы костной ткани альвеолярных отростков челюстей;

-

2) создание вокруг имплантата необходимого и стабильного объема мягких тканей (1, 2, 3).

Для выполнения второго условия наиболее оптимальным решением считается использование свободного, хорошо васкуляризированного сое-динительно-тканного лоскута с твердого неба (4). Однако информация о структурной организации сосудистого русла твердого неба и особенно его региональных особенностях крайне противоречива.

Цель исследования - выявить региональные особенности микрососудистого русла твердого неба, необходимые для формирования жизнеспособного соединительнотканного аутотрансплантата.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на биопсийном материале слизистой оболочки твердого неба экспериментальных животных (n=7) и интраоперационном биопсийном материале слизистой оболочки твердого неба пациентов (n=39) перед проведением у них дентальной имплантации. Экспериментальные животные (собаки) находились в виварии ООО «Ветеринарная клиника «Друг» (исполнительный директор – к.м.н., доцент В. А. Ваньков). Все манипуляции с животными проводились в соответствии с Российскими этическими нормативами (Приказ Минздрава СССР №755 от 12.08.1977 г., Приказ Минвуза СССР №724 от 13.11.1984 г., девятая стастья ФЗ РФ от 01.12.1999 г.). Живот- ным в суправитальных условиях проводилась интрасосудистая импрегнация растворами солей серебра по Ранвье. Гистологические препараты окрашивались рутинными методами: гематоксилином и эозином по Ван Гизону и изучались под микроскопом «Leica DM – 1000» с видеосистемой.

Результаты исследования и их обсуждение. Слизистая оболочка твердого неба по гистоструктуре, так же, как и десна, относится жевательному типу. В ее состав входит многослойный плоский неороговевающий эпителий [5], хотя в отдельных зонах твердого неба эпителий идентифицируется как мерцательный [6]. Собственная пластинка слизистой оболочки фиксирована к надкостнице за счет многочисленных костных рельефных выступов небных отростков верхней челюсти: резцового, поперечного и срединного небных швов. На границе с мягким небом собственная пластинка слизистой оболочки твердого неба переходит в апоневроз, к которому фиксируется сухожилие мышцы поднимающей небную занавеску. Собственная пластинка слизистой оболочки твердого неба образует сосочки, вдающиеся в эпителиальный пласт. Кроме того, в ней заложены мощные пучки коллагеновых волокон, переплетающиеся между собой и связывающих надкостницу небных отростков со слизистой оболочкой. В тех участках, где слизистая оболочка твердого неба переходит в прикрепленную десну в зоне срединного шва подслизистая основа отсутствует. Поэтому слизистая оболочка здесь неподвижна. В остальных участках твердого неба между собственной пластинкой и надкостницей находится тонкая прослойка жировой ткани, соответствующая подслизистой основе остальных регионов слизистой оболочки полости рта. Такие взаимоотношения слизистой оболочки и костной основы твердого неба необходимы для того, чтобы передний отдел тела языка мог с силой упираться в него в процессе формирования пищевого комка [7].

При таких сложных взаимоотношениях слизистой оболочки и костной основы твердого неба довольно трудно выбрать участок слизистой оболочки для формирования аутотрансплантата. Четких объективных критериев на этот счет нет. Так Е. И. Гаврилов [8], связывает податливость слизистой оболочки в ее отдельных участках с усиленным в них кровоснабжением. По его мнению, «именно сосуды с их способностью быстро опорожняться и заполняться кровью могут создать условия для уменьшения ткани в объеме [8, с. 19]. Эти участки с хорошими сосудистыми полями и обладающие вследствие этого, как бы пружинящими свойствами, получили название «буферных зон». По нашим данным, кроме основных источников кровоснабжения слизистой оболочки:

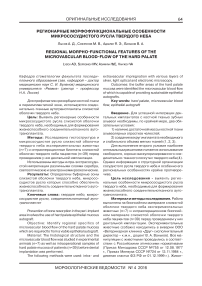

больших, малых небных и резцовой артерий, в ее кровоснабжении принимают участие ветви клиновидно-небной артерии. Они проникают из полости носа через многочисленные костные каналы, перфорирующие небные отростки верхней челюсти. Наибольшее число этих каналов определяется в передних отделах небных отростков, между резцовым каналом, альвеолярным отростком и срединным небным швом (рис. 1).

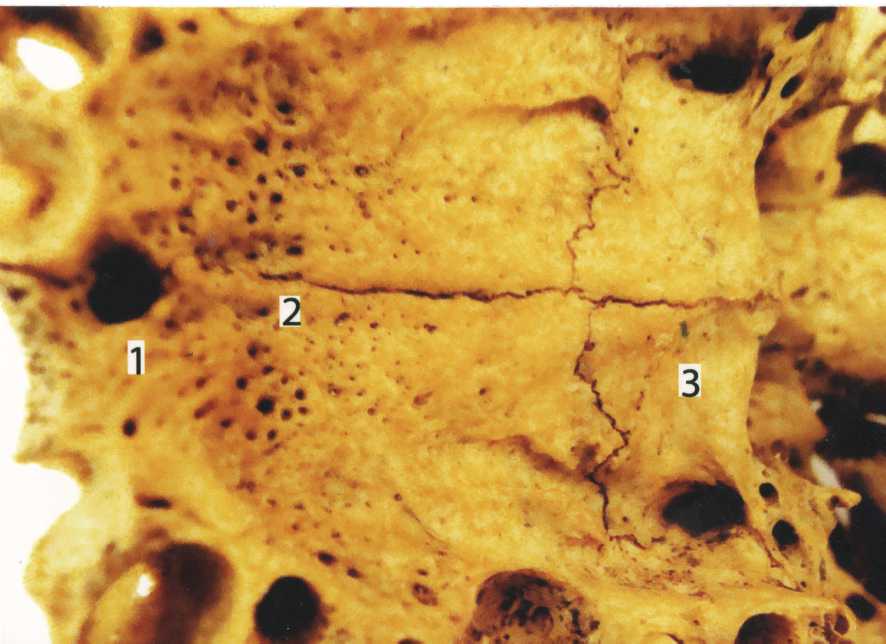

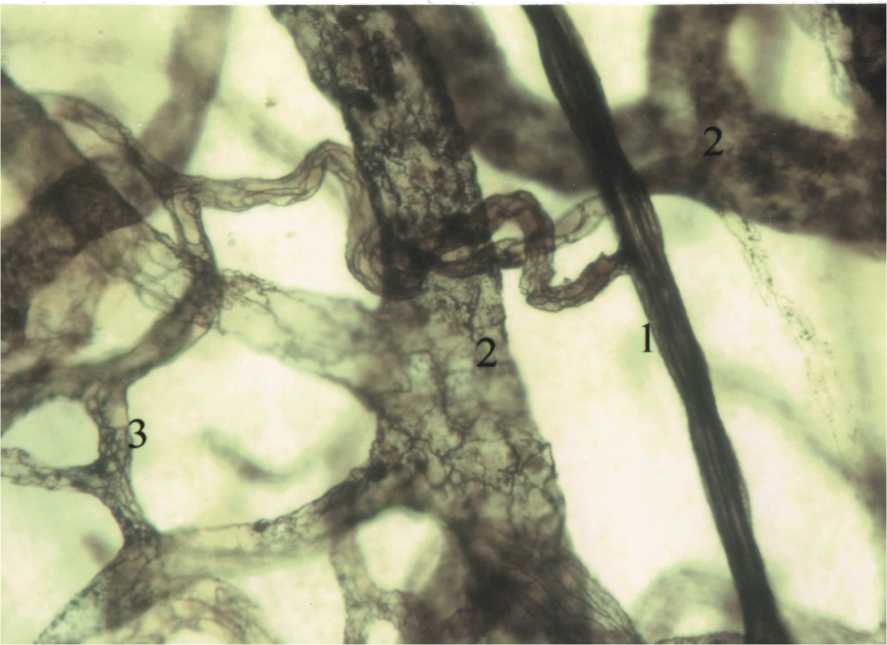

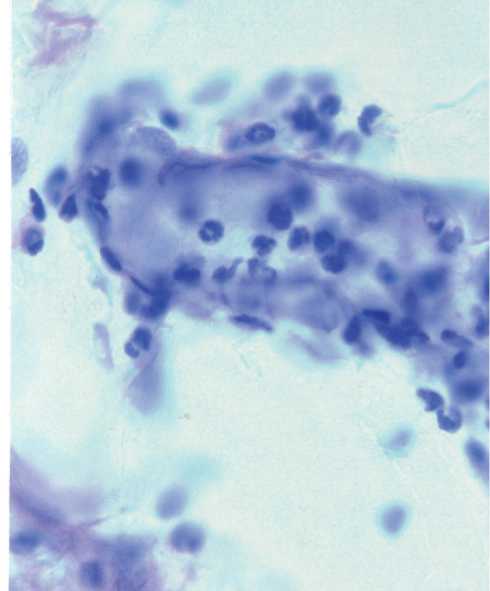

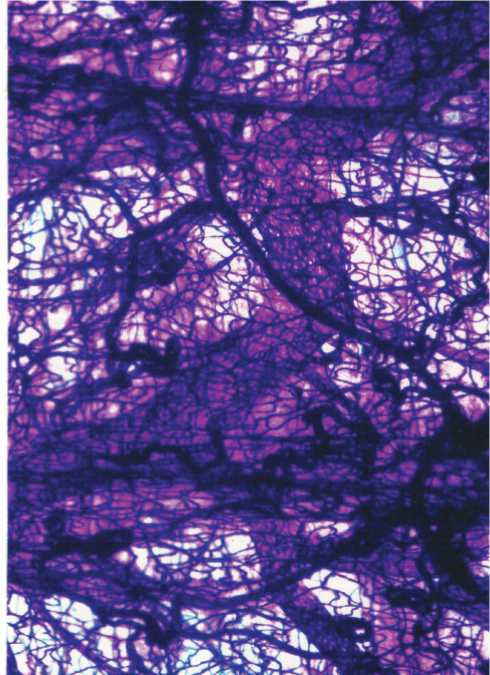

Через большое небное отверстие в горизонтальной пластинке небной кости проходит сосудисто-нервный пучок в составе большой небной артерии, большой небной вены и большого небного нерва. Большая небная артерия (слева и справа) – основной источник кровоснабжения слизистой оболочки твердого неба, она выходит у внутренней (язычной) поверхности альвеолярного отростка на уровне середины верхнего третьего моляра [9]. При отсутствии его ориентиром может служить второй моляр, большое небное отверстие располагается кнутри и несколько позади его середины. Большая небная артерия типичная артерия мышечного типа с хорошо выраженной внутренней эластической мембраной и двухслойной мышечной оболочкой. Ее адвенти-зация тесно связвана с рыхлой соединительной тканью, окружающей сосудисто-нервный пучок после выхода его из большого небного отверстия. Весь сосудисто-нервный пучок располагается в углу, образованном альвеолярным и небным отростками верхней челюсти [9]. После выхода из отверстия большая небная артерия зажимает горизонтальное положение, располагаясь между надкостницей и собственной пластинкой слизистой оболочки. Ее короткий основной ствол и 3-и ветви I порядка расположены в неглубоких костных бороздах. Формирование последних, вероятнее всего, происходит под влиянием пульсации артерий, подобно тому, как формируются костные борозды на внутренней поверхности костей крыши черепа. Микрососудистое русло слизистой оболочки включает в себя все компоненты: артериолы, венулы, посткапилярные венулы, ка-пиляры, внекапилярные пути кровотока (рис. 2) и лимфатические микрососуды (рис. 3). В собственной пластинке слизистой оболочки твердого неба, в ее выступающих поперечных небных складках, покрытых ороговевающим эпителием, залегает густая мелкопетлистая двухслойная капилярная сеть (рис. 4). Диаметр ее капиляров не превышает 4-5 мкм. В плотных ороговевших сосочках капилляры принимают форму низких петель, подходящих вплотную к роговой части сосочка. Сосочки находятся на выступающих фрагментах поперечных небных складок и в соответствии с их направлением капилярные конструкции располагаются параллельными рядами (рис. 5).

Рис. 1. Костный остов твердого неба. 1) Резцовый канал; 2) Срединный небный шов; 3) Горизонтальная пластинка небной кости. Макрофото.

Рис. 2. Микроциркулярное русло слизистой оболочки твердого неба собаки. Импрегнация по Ранвье. Ув. 400. 1) Артериола; 2) Венула; 3) Капиляры.

Рис. 3. Лимфатический капиляр в собственной пластинке слизистой оболочки твердого неба собаки. Окраска железным гематоксилином Вейгерта. Ув. 600.

Рис. 4. Микрососудистое русло поперечной небной складки собаки. Импрегнация по Ранвье. Ув. 100.

Участок слизистой оболочки с расположенными на нем поперечными небными складками интенсивно кровоснабжается резцовой артерией и «перфорирующими» артериями, выступающими в полость рта из полости носа. Это, по терминологии [8] – «буферна зона». Но даже в этой зоне плотность микрососудов самая высокая только в ее среднем отделе и она значительно уменьшается на периферии по направлению к альвеолярному отростку и срединному небному шву. В области альвеолярного отростка и срединного небного шва располагается малососудистые зоны с низкой плотностью капиляров и преобладанием венозных микрососудов. Эти зоны определяются, как зоны фиброзные [9]. В задних отделах слизистой оболочки твердого неба в ее глубоких слоях собственной пластинки находятся крупные, слегка извитые вены. Они имеют продольное направление, параллельное срединному небному шву. Поскольку они располагаются в плотной соединительной ткани их просвет сдавлен в горизонтальной плоскости, т. е. параллельно плоскости неба. Вены здесь вплотную прилегают друг к другу и многократно анастомозируют между собой. В итоге формируется своеобразное венозное сплетение, по своей структуре подобное пещеристой ткани (рис. 6). Таким образом, венозное сплетение слизистой оболочки в этом регионе состоит из 2-х фрагментов (правого и левого), связанных между собой анастомозами на уровне венул. Эту «буферную» зону [8] можно обозначить, как пещеристую зону [9]. Именно здесь, по данным [8], в задней трети твердого неба, особенно в участках, прилегающих к линии А, наиболее выражены «буферные» свойства слизистой оболочки. Однако, необходимо соблюдать осторожность при формировании аутотрансплантата из заднего отдела слизистой оболочки твердого неба. Здесь задний край горизонтальной пластинки небной кости имеет выраженный выступ, покрытый тонким слоем легкоранимой слизистой оболочки [10].

Список литературы Регионарные морфофункциональные особенности микрососудистого русла твердого неба

- Бигл Д. Создание зоны кератинизированной прикрепленной десны вокруг имплантатов, установленных по одноэтапной методике /Д. Бигл// Perio JQ, 2006, п 5, с. 24-25.

- Базикян Э. А. О способах формирования прикрепленной десны в области дентальных имплантатов /Э. А. Базикян, Смбатян // Стоматология, 2007, п. 1, с.50-53.

- Warrer K. Plague-induced peri-implantitis in the presence or absence of keratinized mucose: An experimental study in monkeys/K. Warrer// Clin. Oral. Implants Res., 1995, n6, p 131-138.

- Палаччи П. Пластика мягких тканей в области имплантатов /П. Палаччи// Парадонтология и реставрационная стоматология, 2012, с. 161-197.

- Воробьев В., Ясвоин Г. Анатомия, гистология и эмбриология полости рта и зубов/ М. Госиздат биол. И мед. Литературыю 1936, 339с.

- Боровский Е. В. Биология полости рта/ Е. В. Боровский, Н. М. Леонтьев// М. Медицина, 1991, 397 с.

- Хэм А., Нормак Д. Гистология/М. Мир, 1983, т. 4, 345 с.

- Гаврилов Е. И. Теория и клиника протезирования частичными съемными протезами/М. Медицина, 1966, 278 с.

- Васильев Г. А. Хирургия зубов и полости рта/М. Медгиз, 1957, 372 с.

- Билич Г. А., Крыжановский В. А. Анатомия человека. Атлас/М. ГЭОТАР - Медиа, 2010, 824 с.

- Калинина Н. В., Загорский В. А. Протезирование при полной потере зубов/ М. Медицина, 1990, 224.