Регистрация ионосферного эффекта солнечного затмения 20 марта 2015 г. по данным GPS-мониторинга в одночастотном режиме

Автор: Горбачев О.А., Иванов В.Б., Холмогоров А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью данной работы является демонстрация возможности исследования нерегулярных вариаций полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при использовании одночастотных измерений в системе GPS. Такая возможность рассматривается на примере регистрации временного хода наклонного ПЭС во время солнечного затмения 20 марта 2015 г. В качестве исходных данных используютcя двухчастотные и одночастотные фазовые и кодовые измерения со станции MORP международной сети IGS. В результате сравнения расчетных данных временного хода ПЭС для этих двух режимов показано как качественное согласие (общее значительное уменьшение ПЭС во время затмения), так и количественное (после соответствующей обработки) совпадение результатов.

Ионосфера, одночастотные измерения, солнечное затмение, пэс

Короткий адрес: https://sciup.org/142103579

IDR: 142103579 | УДК: 502.3 | DOI: 10.12737/12068

Текст научной статьи Регистрация ионосферного эффекта солнечного затмения 20 марта 2015 г. по данным GPS-мониторинга в одночастотном режиме

Под руководством профессора Э.Л. Афраймовича (Институт солнечно-земной физики СО РАН) было сформировано новое направление диагностики состояния верхней атмосферы Земли на базе обработки сигналов спутниковых радионавигационных систем. Теоретические основы и разнообразные примеры такой диагностики представлены в монографии [Афраймович, Перевалова, 2006]. В этой работе, а также в целом ряде статей и работ коллег и учеников профессора Афраймовича (в частности, в докторской диссертации Н.П. Переваловой [Перевалова, 2014]) посредством GPS-мониторинга выполнены исследования эффектов в земной ионосфере, связанных с солнечными затмениями, землетрясениями, геомагнитными возмущениями, мощными тропическими циклонами. Детальный анализ эффекта солнечного затмения 22.08.2009 г. представлен в статье [Афраймович и др., 2010]. Все подобные результаты получены на основе исследования относительных временных вариаций полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы, получаемых по данным об изменениях фазовых путей спутниковых радиосигналов, регистрируемых двухчастотной приемной аппаратурой. Возможности использования данных одночастотных измерений для целей диагностики ионосферы представлены в научных публикациях весьма скромно. Можно отметить сравнительные оценки точности одночастотных и двухчастотных измерений, приведенные в работе [Afraimovich et al., 2002]. Не получившие дальнейшего развития подходы к использованию одночастотного мониторинга представлены в работах [Казанцев, Фатеев, 2002; Горбачев и др., 2006]. В настоящей статье выполнен анализ влияния на ПЭС полного солнечного затмения 20 марта 2015 г., наиболее четко наблюдавшегося в северо-западной части Европы и над Атлантикой. При этом продемонстрирована возможность детектирования вариаций ПЭС с помощью приема радионавигационных сигналов GPS на одной частоте.

1. МЕТОДИКАИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

При регистрации сигналов GPS на двух частотах диапазонов L1 и L2 возможно измерение временных ходов фазы принимаемых сигналов с точностью до неизвестной аддитивной постоянной — так называемая фазовая неоднозначность [Шебшаевич и др., 1993]. При этом точность измерения фазы оценивается в сотые доли радиана, что в длинах радиоволн составляет миллиметры. ПЭС вдоль луча от фазового центра антенны спутника до антенны приемника определяется известной формулой

I =1 f 1 f 2[( L λ - L λ)+ const ], (1)

40.308 f 1 2 - f 2 211 22

где f 1 и f 2 — рабочие частоты GPS, L 1 , L 2 — изменения фазы в двухчастотных диапазонах, L 1 λ 1 и L 2 λ 2 — фазовые пути на соответствующих частотах. Наличие неизвестной константы в формуле (1) связано именно с фазовой неоднозначностью. Таким образом, имеется возможность измерять не абсолютное значение ПЭС, а лишь его изменения во времени относительно начального момента регистрации.

Исходные данные для расчетов вариаций ПЭС могут быть получены из так называемых RINEX-файлов, содержащих, в частности, значения суточных ходов псевдодальностей и фаз (с точностью до упомянутой аддитивной постоянной) для каждого из отслеживаемых навигационных спутников GPS, а в последние годы и ГЛОНАСС. Для международной сети станций IGS такие файлы могут быть свободно загружены с ftp-сервера [ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/ gps/data/daily/]. Для анализа рассматриваемого солнечного затмения одной из наиболее подходящих является станция IGS MORP с координатами 55.1° N, 1.4° W (Великобритания). Для этой станции имело место наибольшее покрытие Солнца лунным диском — около 90 %. Начало затмения в районе ст. MORP соответствует примерно 08:40 UTC, общая длительность затмения составила около 2 ч.

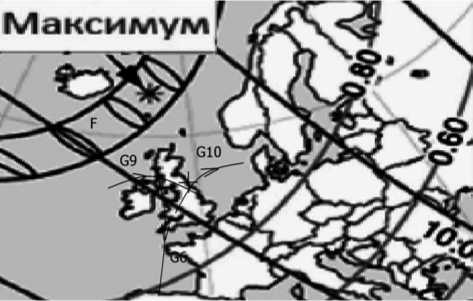

На рис. 1 представлена карта региона с указанием области полного покрытия солнечного диска, положения станции наблюдения и траекторий перемещения подыоносферных точек (точек пересечения лучей на спутники с условным уровнем ионосферы) для трех навигационных спутников GPS G6, G9 и G10. Можно видеть, что во время солнечного затмения подыоносферные точки находились в областях с максимальным (80–90 %) покрытием солнечного диска, так что для указанных спутников можно было ожидать существенного влияния затмения на регистрируемые ПЭС. При этом спутники G9 и G10 находились в наиболее благоприятных условиях в течение всего сеанса наблюдений, поскольку имели достаточно большие углы возвышения. Подыоносферные точки спутника G6 также находились в зоне существенного покрытия солнечного диска, однако углы возвышения здесь были значительно меньшими, вплоть до погружения спутника за горизонт (приблизительно этот момент и явился временем окончания наблюдений).

По формуле (1) были произведены расчеты временных изменений наклонного ПЭС для спутников

Рис. 1 . Регион солнечного затмения: F — область полного затмения (100%-е покрытие солнечного диска); + — ст. MORP; кривыми со стрелками показаны траектории и направления движения соответствующих ионосферных точек в течение сеанса регистрации

GPS G6, G9, G10. Начальное время периода анализа 06:47 UTC, длительность периода 3 ч 50 мин. В последующий период имели место срывы сопровождения фазы несущей, что не позволило выполнить более длительный сеанс анализа. В используемых RINEX-файлах шаг по времени составляет 30 с, так что представлены данные для 460 временных точек. Естественно было ожидать аномального поведения временного хода ПЭС по сравнению с вариациями ПЭС в другие сутки. По этой причине аналогичные расчеты были проведены для того же временного интервала предыдущего и последующего дней 19 и 21 марта 2015 г. Поскольку период обращения спутников GPS составляет 11 ч 58 мин, геометрия и конфигурация созвездий наблюдаемых спутников для двух соседних суток практически одинаковые.

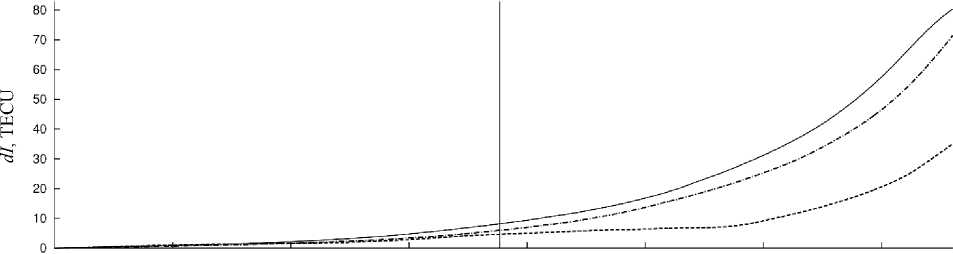

На рис. 2 представлены графики изменения наклонного ПЭС относительно начального момента для указанных спутников. Вариации ПЭС даны в единицах TECU, составляющих 10 16 м –2 . Штриховыми линиями показан ход для дня солнечного затмения, сплошными линиями — для предыдущих суток 19 марта 2015 г. и штрихпунктирными — для последующих суток 21 марта 2015 г. Как и следовало ожидать, заметное ослабление солнечного ионизирующего излучения проявляется в весьма существенном уменьшении ПЭС в области тени. Можно видеть, что степень влияния затмения на ПЭС для разных спутников различна. Это объясняется тем, что подыоносферные точки для разных направлений могут быть разнесены на сотни километров и попадать в области, различные по степени покрытия солнечного диска. Наибольший эффект имеет место для спутника G10: глубина максимального отклонения ПЭС, связанного с затмением, относительно контрольных суток составляет около 15 TECU. Видно также, что реакция на солнечное затмение начинается непосредственно с началом покрытия солнечного диска для соответствующей ионосферной точки. Момент начала покрытия над ст. MORP на рис. 2 показан вертикальной прямой.

Таким образом, вновь подтверждено, что с использованием данных двухчастотного приема сигналов GPS возможно детектирование аномальных явлений в ионосфере по временным вариациям ПЭС.

G6

6:47 7:17 7:47 8:17 8:408:47 9:17 9:47 10:17

UTC, hour:min

Рис. 2. Относительные временные вариации наклонного ПЭС для трех спутников GPS: в день затмения 20 марта — штриховые линии; в предыдущий день 19 марта — сплошные линии; в последующий день 21 марта — штрихпунктир-ные линии

Можно отметить также заметные отличия полученных нами результатов от результатов, представленных в [Афраймович и др., 2010] для затмения 2009 г.: значительно большее относительное уменьшение ПЭС, большая протяженность эффекта по времени.

Далее нами была исследована возможность подобного детектирования с применением более простой и менее дорогостоящей одночастотной аппаратуры.

Как известно, псевдодальность от приемника до передатчика спутника с номером i может быть представлена формулой

Pi=Ri+T+Ii+Di+S, (2) где Ri — геометрическое расстояние от приемника до спутника, T — вклад от сдвига часов приемника относительно системного времени, Ii — вклад от дополнительного запаздывания при распространении радиоволн в ионосфере, Di — вклады от прочих факторов, включая сдвиг часов спутника, дополнительное запаздывание в тропосфере, проявление многолучевости, S — шум (аппаратные ошибки определения псевдодальности). Для фазового пути радиосигналов имеет место следующее соотношение:

Fi= Ri+T - Ii+Di+const . (3)

Вклад ионосферы входит в последнюю формулу с противоположным знаком. Погрешность фазовых измерений много меньше амплитудных, поэтому в выражении (3) отсутствует слагаемое, отвечающее за шум.

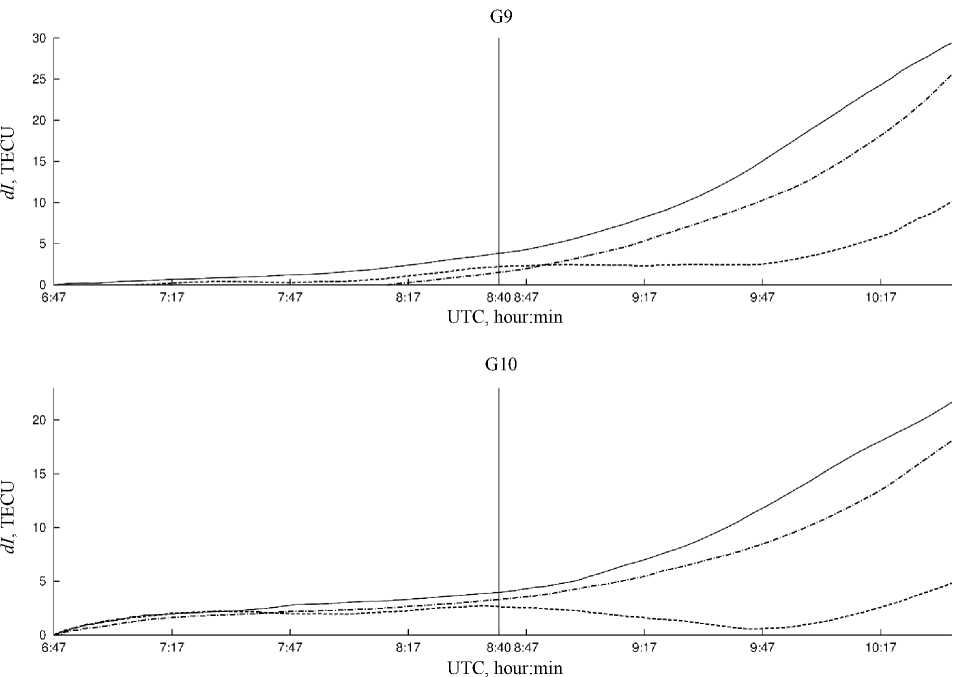

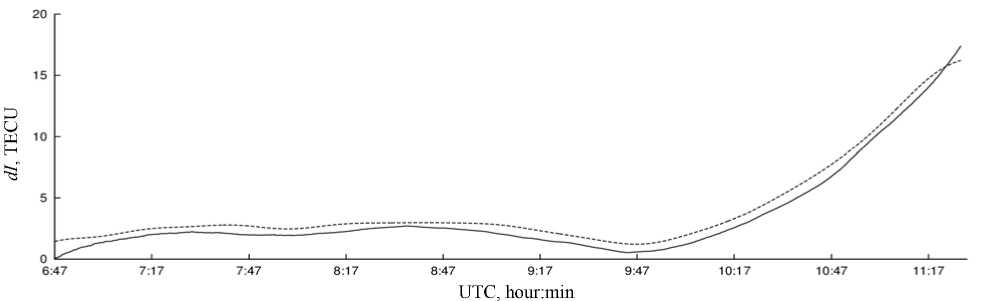

Рис. 3. Временной ход относительных изменений наклонного ПЭС во время солнечного затмения 20 марта 2015 г.: штриховая линия — двухчастотные измерения, сплошная линия — одночастотные измерения

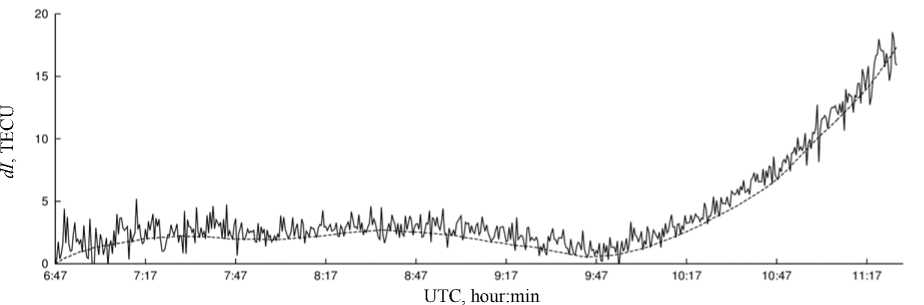

Рис. 4. Сравнение двухчастотных (сплошная линия) и сглаженных одночастотных (штриховая линия) измерений временного хода ПЭС во время солнечного затмения

Здесь снова появляется аддитивная постоянная, связанная с неоднозначностью определения фазы, однако в дальнейшем эта константа не учитывается. Имеется в виду, что будут рассматриваться не абсолютные вариации ПЭС, а его относительные изменения с начального момента времени. В этом случае вычитание из группового пути (псевдодальности) фазового пути дает только удвоенное значение ионосферного запаздывания и шум кодовых измерений. В окончательном виде значение ПЭС, полученное таким способом на одночастотном приемнике (для частоты L1), будет иметь вид

I= 3.08( C 1 - L 1λ1). (4)

Здесь для единообразия с формулой (1) вновь использовано произведение L 1 λ 1 . Под С 1 понимается псевдодальность, измеренная по коду С/А, благодаря чему величины в разности в скобках соотношения (4) могут быть взяты непосредственно из RINEX-файлов. ПЭС, рассчитанное по формуле (4), представлено уже в единицах TECU.

По данной методике для сигналов спутника G10 одновременно с двухчастотными фазовыми измерениями были проведены измерения по разности псевдодальности и фазового пути на частоте L1. На рис. 3 показаны графики изменения ПЭС в расширенном до длительности 4 ч 40 мин сеансе по одночастотным и двухчастотным данным — штриховая и сплошная линии соответственно.

Несмотря на то, что в одночастотных данных наблюдается, как и ожидалось, значительная зашумленность, видно, что оба графика качественно совпадают. Некоторое систематическое среднее смещение одной кривой относительно другой по вертикали несущественно, поскольку здесь представлены вариации относительно начального момента. В то же время представляется очевидным провести сглаживание зашумленной кривой. Такая процедура была выполнена с помощью программного пакета OriginPro [Исакова и др., 2007]. Задача сглаживания заключается в удалении короткопериодических флуктуаций с сохранением всех особенностей временного хода, присутствующих в графике, полученном по двухчастотным данным. Как показало исследование, оптимальным является сглаживание с использованием фильтрации высокочастотных гармоник на основе быстрого преобразования Фурье с предварительным удалением среднего линейного тренда — один из стандартных методов пакета OriginPro. Параметром сглаживания является частота обрезания спектра, в данном случае около 1/1400 с–1.

Как можно видеть из рис. 4, процедура сглаживания позволяет без существенной потери точности относительно двухчастотных измерений восстановить особенности временного хода ПЭС с характерным временем порядка и более десяти минут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлено исследование временных вариаций полного электронного содержания ионосферы в условиях существенного покрытия Луной солнечного диска. К анализу привлечены данные фазовых и кодовых измерений сигналов спутников GPS, регистрируемых ст. MORP сети IGS на частотах диапазонов L1 и L2. Использовались методики определения вариаций ПЭС для двухчастотного и одночастотного режимов.

Исследование показало, что солнечное затмение 20 марта 2015 г., как и предыдущие аналогичные геофизические события, уверенно детектируется средствами GPS-мониторинга. Картина временных вариаций ПЭС в области тени качественно соответствует физическим представлениям о воздействии затмения на ионосферу, т. е. наблюдается существенное уменьшение концентрации ионосферной плазмы за счет уменьшения солнечного ионизирующего излучения.

Основным результатом данной работы, наряду с собственно исследованием временных вариаций ПЭС в условиях конкретного солнечного затмения, является вывод о возможности использования для диагностики ионосферы недорогой одночастотной аппаратуры.

Исследование возможности одночастотной диагностики применительно к изучению более короткопериодических возмущений, в частности реакции ионосферы на землетрясения, является дальнейшей задачей.

Список литературы Регистрация ионосферного эффекта солнечного затмения 20 марта 2015 г. по данным GPS-мониторинга в одночастотном режиме

- Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. Иркутск: ГУ НЦ ВСНЦ СО РАМН, 2006. 480 с.

- Афраймович Э.Л., Воейков С.В., Едемский И.К. Ионосферные эффекты полного солнечного затмения 22 июля 2009 г. по данным плотной сети GPS в Японии (GEONET)//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7, № 3. С. 94-98.

- Горбачев О.А., Иванов В.Б., Рябков П.В. О возможности применения одночастотных приемников GPS для диагностики ионосферы//Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2006. № 107. С. 48-54.

- Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю., Юзюк Ю.И. Обработка и визуализация данных физического эксперимента с помощью пакета Origin. Астрахань: ОГОУ ДПО «АИПКП», 2007. 68 с.

- Казанцев М.Ю., Фатеев Ю.Л. Определение ионосферной погрешности измерения псевдодальностей в одночастотной аппаратуре систем ГЛОНАСС и GPS//Журнал радиоэлектроники. 2002. № 12. Режим доступа: http://jre.cplire.ru/mac/dec02/6/text.html (дата обращения: 10 октября 2015 г.).

- Перевалова Н.П. Исследование ионосферных возмущений методом трансионосферного GPS-зондирования: дис. … д-ра физ.-мат. наук: 25.00.29. Иркутск, 2014. 286 с.

- Шебшаевич В.С., Дмитриев П.П., Иванцевич Н.В. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. М.: Радио и связь, 1993. 408 с.

- Afraimovich E.L., Lesyuta O.S., Ushakov I.I., Voeykov S.V. Geomagnetic storms and the occurrence of phase slips in the reception of GPS signals//Ann. Geophys. 2002. V. 45, N 1. P. 55-71.

- URL: ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/daily/(accessed August 4, 2015).