Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы при нормотензивной реакции на физическую нагрузку

Автор: Романчук Александр Петрович

Журнал: Автономия личности @avtonomiya-lichnosti

Рубрика: Физическая деятельность и здоровье

Статья в выпуске: 2 (4), 2011 года.

Бесплатный доступ

С использованием спироартериокардиоритмографии обследованы 167 лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку, для изучения механизмов регуляции использовался тест с регулируемым дыханием. По результатам установлено, что у лиц с нормотензивным типом реакции в ответ на тест отмечается тенденция к умеренному повышению ЧСС, ускорению деполяризации желудочков, укорочению QRS и QT, смещению ST выше изолинии, а также незначительному повышению абсолютных значений ТР и LF и снижение НF.

Реакция сердечно-сосудистой системы, регулируемое дыхание, спироартериокардиоритмография

Короткий адрес: https://sciup.org/14219936

IDR: 14219936

Текст научной статьи Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы при нормотензивной реакции на физическую нагрузку

Кл ю ч е в ы е сл о в а : реакция сердечно-сосудистой системы, регулируемое дыхание, спироартериокардиоритмография.

Особенности современных условий развития физической культуры и спорта предполагают поиск информативных экспрессных критериев оценки уровня функциональной готовности организма к выполнению физических нагрузок [2, 4 – 6]. Особенно актуальным данное обстоятельство становится в условиях оперативного и текущего контроля, когда необходимо быстро принимать адекватные решения, связанные с возможностью увеличения или необходимостью снижения тренировочных нагрузок, что должно лежать в основе дифференцированного использования средств и методов спортивной тренировки, а также предохранять организм спортсмена от возможных перенапряжений [4, 6]. В практике медико-педагогического контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом существенное место занимают функциональные методы исследования, которые на различных этапах тренировочного цикла предполагают диагностику и контроль за уровнем функционального состояния организма и его адаптационных возможностей [1, 6, 9]. Важная роль уделяется проведению количественных и качественных тестов с дозированной физической нагрузкой, позволяющих выявить максимальные возможности кислоро-дообеспечения организма, а также его толерантность к воздействию нагрузки [4]. Однако если при проведении углубленных и этапных исследований такая возможность существует, то при проведении текущих и оперативных исследований такая возможность значительно ограничена во времени [7]. Именно данное обстоятельство предполагает поиск методик, использование которых в экспрессном режиме непосредственно в «полевых» условиях позволит адекватно оценивать функциональное состояние организма спортсмена [6].

Напомним, что наиболее адекватным с позиции толерантности организма к физическим нагрузкам является нормотензивный тип реакции, который предполагает наиболее оптимальное реагирование системной гемодинамики. В практике этапных исследований спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой, с целью определения типов реакции, широко используются качественные тесты Мартинэ-Кушлевского, Котова-Дешина, Летунова, предполагающие выполнение нормированной по времени и темпу выполнения физической нагрузки в виде 20 приседаний за 30

секунд, 15 секундного интенсивного или 3-х минутного малоинтенсивного бега на месте [4, 8]. Оценка этих проб осуществляется с учетом динамики изменений ЧСС и артериального давления до и после выполнения нагрузки.

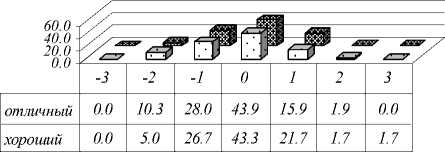

Целью данного исследования было выявление особенностей реакции сердечно-сосудистой системы на пробу с регулируемым (6 раз в минуту) дыханием у лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку. Для установления типа реакции на физическую нагрузку были обследованы 226 лиц мужского и женского пола в возрасте от 18 до 23 лет, у которых проводилась проба Мартинэ-Кушелевского. По результатам тестирования у 167 лиц был установлен нормотензивный тип (у 107 - отличный вариант, у 60 - хороший). Перед проведением пробы с дозированной нагрузкой проводилось исследование сердечно-сосудистой системы с использованием спироартерио-кардио-ритмографии (САКР), которое заключалось в регистрации базовой (в состоянии относительного мышечного покоя) и нагрузочной (при дыхании 6 раз в минуту) спироартериокардио-ритмограммы. Напомним, что по результатам САКР-исследования мы получаем около 30 показателей, характеризующих деятельность сердца, сосудов, дыхательной системы, вегетативную регуляцию ритма сердца, систолического и диастолического артериального давления, спонтанного дыхания и др. [3, 5]. В данном сообщении будут проанализированы показатели ЭКГ (в 1 отведении) и вариабельности сердечного ритма. Для анализа данных изменчивости показателей деятельности сердечно-сосудистой системы был использован непараметрический статистический метод, основанный на анализе изменений ранговых значений, упомянутых показателей. Ранговые значения показателям присваивались в соответствии с цен-тильными распределениями, полученными при анализе результатов САКР-исследований более чем 1000 лиц данного возраста и пола [5]. Причем ранговые значения присваивались по центильным распределениям показателей, рассчитанным у одних и тех же лиц при проведении базовой записи и при пробе с регулируемым дыханием (табл.6)

Не акцентируя внимание на отличиях центильных распределений показателей ЭКГ и ВСР при проведении пробы с регулируемым дыханием в популяции, анализу которых посвящены отдельные публикации, необходимо отметить, что по некоторым из них отмечаются существенные различия в состоянии покоя и при проведении дыхательной пробы. В первую очередь это касается показателей ЭКГ - QRS (мс), QT (мс), и ВСР - ТР (мс), LF (мс), LF/HF (мс2/мс2). По упомянутым показателям ЭКГ отмечается достоверное увеличение, характеризующее замедление внутрисердечной проводимости, а по показателям ВСР достоверное увеличение за счет повышения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.

На следующем этапе исследования был проведен анализ индивидуальных ранговых переходов показателей при выполнении дыхательной пробы. Анализ осуществлялся с учетом присвоенных отдельным значениям рангов, когда каждая из пар значений кодировалась с использованием двоичного кода (от 11 до 55). При этом наиболее адекватной популяционной реакции отвечал код 33, а остальные свидетельствовали об увеличении или снижении регистрируемых значений в пределах от 1 до 3 рангов. Например, если значение ЧСС в исходном состоянии было 77 уд/мин (попадание в центильный диапазон 3), а при проведении дыхательной пробы 112 уд/мин (попадание в центильный диапазон 5)

Таблица 6

Центильное распределение показателей ЭКГ и вариабельности сердечного ритма в состоя- нии покоя и при выполнении дыхательной пробы

а

в

д

отличный хороший

отличный хороший

отличный хороший отличный хороший

г

отличный хороший отличный хороший

е

отличный хороший

ж

-3 -2 -1 0 1 2 3

|

отличный |

0.0 |

0.9 |

6.5 |

60.7 |

31.8 |

0.0 |

0.0 |

|

хороший |

0.0 |

1.7 |

6.7 |

53.3 |

36.7 |

0.0 |

1.7 |

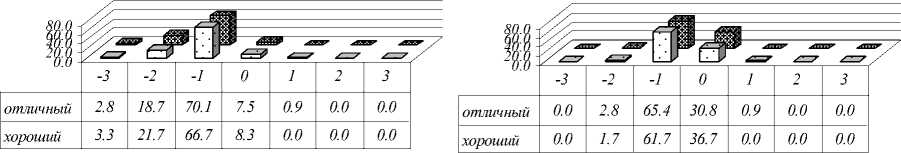

Рис. 3. Динамика ранговых переходов показателей ЭКГ: ЧСС (а), Р (б), PQ (в), QR (г), QRS (д), QT (е), ST (ж) при выполнении дыхательной пробы.

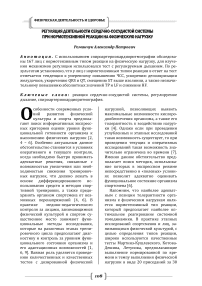

Анализируя данные, представленные на рис.1, следует отметить, что нормотензивном типе реагирования на физическую нагрузку отмечаются достаточно характерные изменения в параметрах деятельности миокарда при проведении пробы с регулируемым дыханием. За исключением 2-х параметров ранговых переходов показателей, а именно QRS и QT мода, характеризуется вариантом соответствия рангов показателя до и при проведении пробы. По показателю ЧСС (рис. 3 а) у большинства (57,9% при отличном типе и 48,3 % при хорошем) отмечается сохранения ранга перехода, что характеризует наиболее оптимальный адекватный вариант реагирования ЧСС. В тоже время достаточно часто в 35,5 % и 43,3 % случаях при отличном и хорошем типе реакции на физическую нагрузку, соответственно, отмечается тенденция к переходу в более высокий ранг по сравнению с исходным. Наиболее редко встречаются варианты перехода показателя ЧСС на один ранг ниже и на 2 ранга выше, что можно интерпретировать, как нехарактерную реакцию ЧСС на пробу с регулируемым дыханием. Другие варинты переходов рангов ЧСС не встречались вообще, что свидетельствует о их нетипичности для лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку.

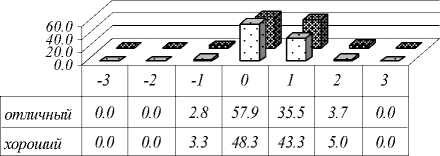

Достоверных признаков свидетельствующих об изменении деполяризации предсердий (по длительности Р) и атриовентрикулярной проводимости (по показателю PQ) не отмечено, а варианты переходов рангов равномерно распределены как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения с модой, характеризующей отсутствие ранговых переходов, т.е. при проведении пробы с регулируемым дыханием ранги Р и PQ соответствуют исходным рангам, что в целом характеризует изменение этих показателей (рис. 3 б,

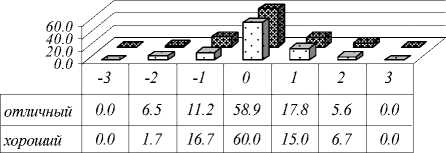

в). Единственное на чем следует остановиться, то это на тенденциях переходов, хотя и недостоверных. Так, при отличном типе реакции на физическую нагрузку отмечается более выраженная тенденция к увеличению длительности Р (в 17,8% случаях), чем при хорошем типе (в 15 % случаев) при том, что при хорошем типе отмечается более выраженная тенденция к удлинению PQ (в 18,3 % случаев), чем при отличном (в 14% случаев). Другие варианты переходов встречаются крайне редко. Анализ ранговых переходов показателя QR (рис. 3 г), характеризующего процесс деполяризации желудочков показал, что определяющим для нормотензивного типа реакции на физическую нагрузку является, в большинстве случаев, адекватное выполняемой нагрузке (в 63,6 % и 60,0 % при отличном и хорошем типах, соответственно) изменение «времени внутреннего отклонения». У трети лиц наблюдается ускорение деполяризации желудочков при выполнении дыхательной пробы в сравнении с ожидаемыми значениями. Остальные варианты встречаются редко и требуют более детального анализа. Достаточно характерным для лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку является снижение значений QRS и QT в сравнении ожидаемыми, полученными в популяции. При этом, следует обратить внимание на то, что если в популяции ранжир нормативных значений увеличился, то есть длительность QRS, QT удлиняется, то при нормотензивном типе абсолютные значения увеличиваются незначительно, что в целом способствует выделению характерной особенности для этого типа, связанной с ранговым снижением показателей QRS, QT.

Не менее показательными при проведении пробы были изменения отклонений сегмента ST, которые у лиц с нормотензивным типом были характерными для популяции с некоторым смещением у трети испытуемых в сторону повышения ранга. Варианты снижения встречались достаточно редко – лишь у 7% испытуемых.

Таким образом, в сравнении с популяционными данными у лиц с нормотензивным типом реакции на дозированную физическую нагрузку при выполнении пробы с регулируемым (6 раз в минуту) отмечаются некоторые особенности реагирования миокарда связанные с адекватной реакцией ЧСС при умеренной тенденции (35,5 – 43,3 % случаев) к увеличению ранга, адекватным изменением Р и PQ, адекватным изменением QR с умеренной тенденцией (30,8 – 33,3 % случаев) к ускорению деполяризации желудочков, значительным укорочением QRS и QT в сравнении с популяцией и адекватным изменением сегмента ST с умеренным его смещением вверх в 31,8 – 36,7 % случаев.

□ отличный и хороший

б

□ отличный в хороший

а

□ отличный

ЕЗ хороший

г

□ отличный

В хороший

в

отличный

хороший

□ отличный

ЕЗ хороший

40.0

20.0

0.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

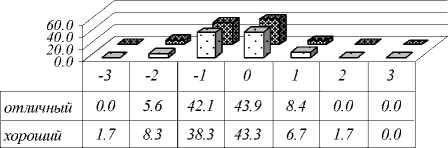

0.0 4.7 15.0 39.3 16.8 18.7 5.6

0.0 8.3 11.7 30.0 25.0 20.0 5.0

д

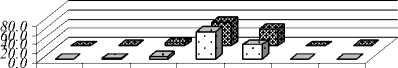

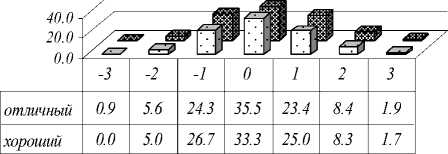

Рис. 4. Динамика ранговых переходов показателей ВСР: TP (а), VLF (б), LF (в), HF (г), LF/HF (д) при выполнении дыхательной пробы.

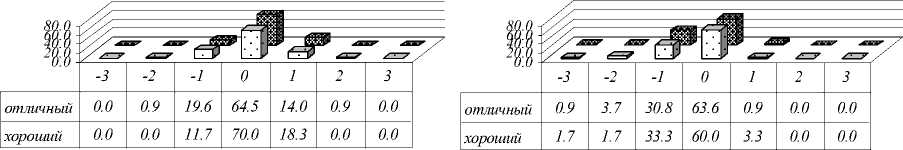

Не меньший интерес вызывает изменчивость параметров ВСР при выполнении дыхательной пробы, что связано с непосредственным влиянием ритма, частоты и объема дыхания на показатели вариабельности сердечного ритма, а задаваемый ритм дыхания часто используется с целью изучения барорефлекторных механизмов поддержания системной гемодинамики. Напомним, что достаточно информативным показателем, свидетельствующим о резервных возможностях сердечно-сосудистой системы, является показатель общей мощности спектра вариабельности сердечного ритма (ТР, мс). Его значения в состоянии покоя, при условии синусового ритма, используются как прогностический критерий адаптационных возможностей организма, а также как критерий уровня тренированности лиц, занимающихся спортом. Однако, и в данном случае есть предел повышения, при превышении которого можно говорить о состояниях перенапряжения или перетренированности спортсмена, когда включаются механизмы нарушения нейрогуморальной регуляции функции синусового узла. Ну и, конечно же, абсолютно неблагоприятным считается снижение вариабельности вплоть до регистрации ригидного синусового ритма. Как видно, из границ центильных распределений значений ВСР при выполнении дыхательной пробы они изменяются по разному - одни: ТР (мс), LF (мс), LF/HF в несколько раз возрастают, другие -VLF (мс), HF (мс) остаются практически неизменными (табл.4). Однако, при использовании данного подхода к анализу можно на уровне популяционных изменений охарактеризовать особенности реагирования системы регуляции синусового узла. При нормотензивном типе реагирования на физическую нагрузку моды переходов отдельных показателей по рангам во всех случаях находятся в пределах адекватных (0), хотя их нельзя считать абсолютно характерными, так как частота их встречаемости варьирует в пределах от 30 % до 43,9 %. В целом варианты ранговых переходов достаточно варьируют и при выполнении пробы изменяются в пределах от -2 до +2 рангов. Заслуживают внимания несколько вариантов переходов. Во-первых, по показателю ТР (мс) отмечается тенденция к снижению ранга (в 43 % и 40% при отличном и хорошем варианте реакции, соответственно) в сравнении с популяцией, что можно охарактеризовать (с учетом абсолютных значений границ рангов) как незначительное повышение обшей мощности спектра вариабельности сердечного ритма (рис. 4 а). Во-вторых, по показателю VLF (мс) ранговые переходы распределены равномерно по всем вариантам, что не может служить характерной особенностью для нормотензивного типа реакции на физическую нагрузку (рис. 4 б). В третьих, тенденция рангового показателя LF, когда в 38% случаев при отличном и 31,7 % случаев при хорошем типе реакции отмечается снижение ранга (с учетом абсолютных значений) свидетельствует о незначительном повышении LF (рис. 4 в). В четвертых, более показательным с учетом абсолютных значений является снижение ранга перехода показателя HF, которое встречается в 47,7 % случаев и 48,3% случаях при упомянутых вариантах реагирования на физическую нагрузку, соответственно. В то же время повышение ранга перехода данного показателя встречается только в 8,4% случаев, что является характерным для нормотензивного типа реакции (рис. 2 г). И, наконец, по показателю ранга индекса Малика (LF/HF) отмечается достаточно четкая тенденция к увеличению ранга перехода вплоть до появления вариантов +3, хотя встречаются и варианты снижения ранга ~ в 20% случаев (рис. 2 д).

Таким образом, при нормотензивном типе реагирования на физическую нагрузку при выполнении пробы с регулируемым дыханием в сравнении с популяционными данными ВСР отмечается адекватное изменение всех показателей ВСР с достаточно выраженной тенденцией к снижению рангов ТР, LF, НF и повышением ранга LF/НF.

В целом, анализ данных изменчивости показателей сердечнососудистой системы при проведении пробы с регулируемым дыханием у лиц с нормотензивным типом реагирования на физическую нагрузку по- зволяет выделить несколько характерных особенностей: тенденцией к умеренному повышению ЧСС, ускорению деполяризации желудочков, достоверным укорочением QRS и QT, тенденцией к смещению ST выше изолинии, а также тенденцией к незначительному повышению абсолютных значений ТР и LF, снижению НF, что в дальнейшем при уточнении сочетанных вариантов переходов может использоваться для диагностики типа реакции на физическую нагрузку в условиях текущих обследований лиц, занимающихся физической нагрузкой и спортом.

Список литературы Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы при нормотензивной реакции на физическую нагрузку

- Булатецкий С.В. Влияние типа вегетативной регуляции ритма сердца на функциональные возможности организма//С.В. Булатецкий, Ю.Ю. Беловский Механизмы функционирования висцеральных систем. -СПб.: Ин-т физиологии им. И.П. Павлова РАН. -2001. -С.45 -46.

- Земцовский Э. В. Функциональная диагностика состояния вегетативной нервной системы//Э. В. Земцовский, В.М. Тихоненко, С.В. Рева, М.М. Демидова/СПб.: Инкарт. -2004. -80с.

- Комаров Г.Д. Полисистемный саногенетический мониторинг//Г.Д. Комаров, В.Р. Кучма, Л.А. Носкин -М., МИПКРО. -2001. -343 с.

- Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. -М.: Советский спорт. -2003. -480 с.

- Романчук А.П. Современные подходы к оценке кардиореспираторных взаимодействий у спортсменов. -Одесса, Астропринт. -2006. -232 с.

- Романчук А.П. Особенности вегетативного обеспечения кардиореспираторной системы футболистов в годичном тренировочном цикле//Вестник спортивной науки. -№1 (6), -2005. С. 29-32.

- Belardinelli R. Cardiopulmonary exercise testing: the exercise stress test of the future?//Ital Heart J Suppl. -2005. -V.6. -P.77-84.

- Breuer HW. Cardiopulmonary exercise tests -proposals for standardization and interpretation//Pneumologie. -2004. -V.58. -P.553-65.

- Romanchuk A.P. Sanotyping in Examination Of Functional Sufficientness Of Sportsmen Organism//Journal of sports science & medicine. -Vol.8. -suppl. -N 11. -2009. -P. 208.