Регуляция экспрессии генов посредством модулированных электроакустических сигналов адаптированной к импульсной гипоксии нервной клетки

Автор: Шаов Мухамед Талибович, Курданов Хусейн Абукаевич, Пшикова Ольга Владимировна, Хашхожева Диана Адамовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 1-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается эффективность применения различных моделей адаптированного к гипоксии нейрона для управления экспрессией генов.

Адаптация, нейрон, электроакустические сигналы, экспрессия генов

Короткий адрес: https://sciup.org/148202718

IDR: 148202718 | УДК: 616.В

Текст научной статьи Регуляция экспрессии генов посредством модулированных электроакустических сигналов адаптированной к импульсной гипоксии нервной клетки

В начале XX века А.Г. Гурвич и А.А. Люби-щев предсказали, что генетический аппарат организмов Земли работает не только на вещественном, но и на «полевом» уровне и способен передавать генетическую информацию с помощью электромагнитных и акустических волн [1], а в 60-е годы В.П. Казначеев продемонстрировал как клетки обмениваются волновой регуляторной информацией, связанной с функциями генетического аппарата [2].

В настоящее время геном высших организмов рассматривается как биоголографический компьютер, формирующий пространственновременную структуру биосистем [3, 4]. В качестве носителей полевых эпигеноматриц выступают волновые фронты, задаваемые геноголограммами, и т.н. солитоны на ДНК – особый вид акустических и электромагнитных полей, продуцируемых генетическим аппаратом самого организма и способных к посредническим функциям по обмену стратегической регуляторной информацией между клетками, тканями и органами биосистемы.

О том, что триплетная модель генетического кода не полноценна впервые указал Ульф Лагер-квист [5]. Позже Гаряев П.П. отмечает: «…гены дуалистичны - они вещество и поле одновременно. Полевые эквиваленты хромосом размечают пространство-время организма и тем самым управляют развитием биосистем» [6].

Таким образом, в современной науке, несмотря на значительный прогресс, остается множество не изученных явлений и фактов. Так, в достаточной степени не исследована роль акустических колебаний в жизни живых организмов.

В 60-е годы XX века физиолог А.Б. Коган [7] выявлял акустическую компоненту деятельности нервных клеток. Позже биофизик С.Э. Шноль на основе феноменологических исследований выдвинул гипотезу электроакустического взаимодействия клеток [8]. И только недавно выделена новая отрасль науки – соноцитология, изучающая звуки клеток. Помимо клеток, даже макромолекулы, в том числе нуклеиновые кислоты, как отмечают авторы, способны к воспроизведению звуковых колебаний. Если быть точнее, то акустические колебания неизбежны в жизнедеятельности клеток. Установлено, что в зависимости от функционального состояния «звучание» клетки меняется.

М.Т. Шаов и соавт. (1979 – 2002) установили, что нервная клетка, находясь в различных функциональных состояниях, характеризуется строго определенными диапазонами частот электроакустических колебаний. Такие параметры, как частота колебаний, их амплитуда и интервал между ними, являются основополагающими в регуляции функций клетки и организма в целом. Авторами в этих исследованиях установлено, что носителем информации является именно частота, которая даже в виде физической модели природного прототипа может управлять функциями организма.

Способ моделирования электроакустических сигналов (ЭАС) нервной клетки в состоянии сформированной адаптации показал свою высокую эффективность. Так, экспериментально доказано, что моделированные сигналы адаптированного к импульсной гипоксии нейрона способствуют нормализации частоты сердечных сокращений и артериального давления; повышению сатурации кислорода, адаптационного потенциала, работоспособности; снижению выраженных флуктуаций ряда важных физиологических показателей и т.д. [9, 10, 11, 12]. Кроме того, созданы различные технологии ЭАС (Нейротон-1, Нейротон-2, Нейротон-3), отличающиеся своим воздействием.

Представляется интересным выяснить, могут ли ЭАС воздействовать на молекулярном уровне? Для проверки данного факта мы следили за концентрацией тотальной РНК (тРНК). Нуклеиновую кислоту выделяли из слюны набором Yellow Solve ЗАО «Силекс». В качестве прибора для измерения концентрации РНК был использован спектрофотометр WPA BIOWAVE DNA от технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Для участия в исследовании была отобрана с их добровольного согласия группа молодых людей, которая вела, согласно нашим рекомендациям, определенный образ жизни (неизменный режим дня, рацион питания, физических нагрузок и т.д.). Наблюдения проводились в летний период.

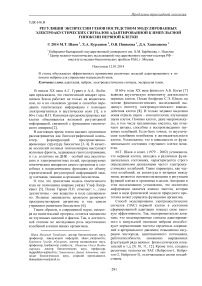

Первоначально была измерена фоновая концентрация РНК. Затем молодые люди ежедневно (всего 10 дней) подвергались сеансам воздействия ЭАС в режиме «Нейротон-1» (частота сигналов ^ 10 Гц) в течение 5 минут. Измерения концентрации РНК проводили на 3, 5, 7 и 10 сутки воздействия, а также в условиях последействия.

В фоне средняя концентрация РНК составила 4,49 мг/мл (рис. 1). Уже к 3-му дню воздействия показатель составил 15,65 мг/мл, а к 10-му – 31,17 мг/мл.

Затем наблюдения продолжились в условиях последействия для выявления пролонгированно-сти эффекта воздействия испытуемой модели. В этих условиях отмечено некоторое снижение показателя до 23-25 мг/мл, однако эти значения оставались выше фоновых.

Статистическая обработка данных методом прямых разностей показала, что различия достоверны (р < 0,05).

Дни исследования

Рис. 1. Динамика концентрации РНК под влиянием ЭАС нейрона в режиме «Нейротон-1»

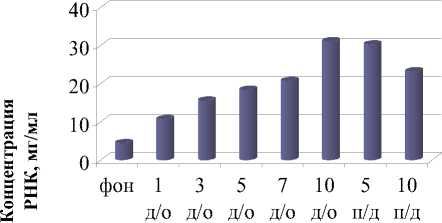

Для сравнения влияния различных моделей нейрона на динамику тотальной РНК были проведены исследования с применением комбинированной модели ЭАС нейрона «Нейротон-3» (частота сигналов + 10 Гц) по аналогичной схеме (рис. 2). Наблюдения проводились в зимний пе-

Рис. 2. Динамика концентрации РНК под влиянием

ЭАС нейрона в режиме «Нейротон-3»

Значение концентрации тРНК в фоне составило 1,05 мг/мл. В дни воздействия модели отмечено изменение показателя в колебательном режиме: 1 день опыта – 3,57 мг/мл, 3 день опыта – 2,32 мг/мл, 5 день опыта – 3,49 мг/мл и т.д. В условиях последействия установлено достоверное повышение показателя до 2,55 мг/мл относительно фона (1,05 мг/мл).

Таким образом, сравнивая результаты исследований, можно говорить, что испытанные модели ЭАС – низкочастотная и комбинированная высокочастотная – отличаются характером воздействия на экспрессию генов. Низкочастотная модель «Нейротон-1» повышает концентрацию тРНК постепенно, а комбинированная «Нейротон-3» – резко, а затем в колебательном режиме.

Известно, что факторы окружающей среды способны регулировать экспрессию генов, то есть интенсивность выработки ими специфических белков, функции которых отвечают специфическим факторам окружающей среды. Под действием определенных условий изменяется активность ферментов. Некоторые из них ответственны за регуляцию транскрипции генов. Это так называемая модификационная изменчивость, которая проявляется при неизменном генотипе. Следовательно, фактор воздействия, используемый в настоящем исследовании, способствует повышению дифференциальной экспрессии генов.

Как уже отмечено, электроакустические сигналы действуют на всех уровнях биологической интеграции – от организменного (артериальное давление, частота сердечных сокращений, сатурация кислорода, адаптационный потенциал и т.д.) до ионно-молекулярного (активные формы кислорода, электрическая активность, концентрация углекислоты и т.д.).

Результаты настоящей работы свидетельствуют, что ЭАС через РНК могут управлять процессами синтеза белков в клетках путем увеличения дифференциальной экспрессии генов. Экспериментально установлено, что ЭАС в период воздействия резко снижают напряжение кислорода (Ро2) в ткани [13]. В этой связи интересно, что обнаружено возрастание дифференциальной экспрессии генов в живой ткани на фоне снижения содержания кислорода [14]. Следовательно, одним из механизмов активации экспрессии генов с помощью модулированных гипоксией ЭАС нервной клетки может быть оксигенация структур РНК за счет депривации кислорода из биоэлектролита.

В результатах этой серии опытов обращает на себя внимание факт резкого снижения выраженности тРНК в условиях зимнего периода. В этой связи можно отметить, что использование испытуемых биоэффективных импульсно-частотных генераторов может иметь большое практическое значение для систем здравоохранения.

Список литературы Регуляция экспрессии генов посредством модулированных электроакустических сигналов адаптированной к импульсной гипоксии нервной клетки

- Гурвич А.Г. Теория биологического поля. 1944. 141 c.

- Казначеев В.П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей/В.П. Казначеев, Л.П. Михайлова. Новосибирск, 1985. 180 с.

- Гаряев П.П. Волновой геном. М.:Изд.Обществ.Польза. 1994. 279 с.

- Гаряев П.П. Лингвистико-волновой геном: теория и практика. Киев, Институт квантовой генетики. 2009. 218 с.

- Lagerkvist U. «Two out of Three»: an alternative method for codon reading. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 1978. V. 75, pp. 1759-1762.

- Гаряев П.П. Волновой генетический код. М.: Издатцентр, 1997. 108 с.

- Опережая время. А.Б. Коган в воспоминаниях современников, соратников, учеников. Ростов-на Дону, изд. ООО «ЦВВР». 2002. 264с.

- Шноль С.Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. М., 1979. 260 с.

- Шаов М.Т. Динамика сатурации и частоты сердечных сокращений человека под влиянием нейроакустических сигналов/М.Т. Шаов, Д.А. Хашхожева//ХХ съезд Физиологического общества им.И.П.Павлова. Тез.докл. -М.: Издат.дом «Русский врач», 2007. С.163.

- Шаов М.Т. Управление физиологическими функциями организма человека в условиях горной экологии с помощью «Голоса нейрона» -электроакустических импульсов нервной клетки/М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, Д.А. Хашхожева//Проблемы региональной экологии. №4. 2008. С. 205-210.

- Шаов М.Т. Моделирование нейроакустических сигналов как способ управления функциональным состоянием организма человека/М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, Д.А. Хашхожева//XXI съезд Физиологического общества им. И.П. Павлова. Тез.докл. М. -Калуга: Типография ООО «БЭСТ-принт», 2010. С.654-655.

- Шаов М.Т. Нейроинформационные технологии как способ регуляции функций организма/М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, Д.А. Хашхожева, М.А. Гукежева//Седьмой международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука для медицины и психологии». Судак, Крым, Украина, 3-13 июня 2011 года. С.460.

- Шаов М.Т. Динамика напряжения кислорода и биоэлектрической активности мышечной ткани под влиянием нейроакустических сигналов, модулированных импульсно-гипоксическими адаптациями/М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, Д.А. Хашхожева//Научные труды I съезда физилогов СНГ. Сочи, Дагомыс, 19 -23 сентября 2005. С.168-169.

- Рылова Ю.В. Метаболизм глюкозы ММСК жировой ткани в условиях различного содержания кислорода/Ю.В. Рылова, Е.Р. Андреева, Л.Б. Буравкова//ХХII съезд Физиологического общества им. И.П. Павлова. Тез.докл. М.-Волгоград, 2013. С.456.