Регуляторное действие танинов на рубцовое пищеварение, микробиоту толстой кишки, биохимический статус и показатели неспецифического иммунитета у овец (Ovis aries)

Автор: Фомичев Ю.П., Боголюбова Н.В., Колодина Е.Н., Рыков Р.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Кормовые добавки

Статья в выпуске: 2 т.60, 2025 года.

Бесплатный доступ

Одной из важных проблем в современном животноводстве остается проблема несоответствия высокой продуктивности физиологическим возможностям организма. Важную роль в ее решении отводят использованию в питании животных биологически активных веществ природного происхождения с определенными функциональными свойствами, в частности танинам. В настоящей работе впервые установлено регуляторное действие разработанного энергопротеинового гранулированного продукта, изготовленного из некондиционной продукции кондитерской промышленности, побочных продуктов переработки зерновых культур и экстракта коры лиственницы, на рубцовое пищеварение, микробиальный пейзаж желудочно-кишечного тракта и обменные процессы в организме овец. Нашей целью было изучение танинов коры лиственницы даурской в качестве функционального продукта - регулятора ферментативных процессов, микробиоценоза в рубце и толстой кишке и их опосредованного влияния на патогенетическую резистентность и показатели обмена веществ у овец, а также исследование возможной экстраполяции этих данных на организм молочных коров. Исследования были проведены в 2022 году в условиях физиологического двора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста на 6 фистулированных овцах (Ovis aries) романовской породы методом групп-периодов. Продолжительность каждого периода - 21 сут, уравнительный период между ними - 14 сут. В конце каждого периода через 1 и 3 ч после кормления отбирали пробы рубцового содержимого, в котором определяли рН с помощью рН-метра Аквилон 420 (АО «Аквилон», Россия). Общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) определяли методом паровой дистилляции, концентрацию аммиачного азота - микродиффузным методом по Конвею, амилолитическую активность - фотометрическим методом. Биомассу простейших и бактерий в рубцовом содержимом измеряли методом дифференциального центрифугирования. Микробиологический анализ образцов содержимого толстого отдела кишечника овец осуществляли методом высева последовательных 10-кратных разведений на накопительные и дифференциально-диагностические среды глубинным (1,0 мл) и поверхностным (0,2 мл) методами, с последующим подсчетом числа колониеобразуюших единиц (КОЕ/г). Для оценки состояния обмена веществ у овец в конце периода отбирали образцы крови из яремной вены. В период эксперимента овец кормили рационом, состоящим из 1,5 кг сена злаково-разнотравного, 0,2 кг комбикорма для овец ОК-80 (ООО «ЮВ Зоря», Россия) и минерализованной соли лизунца. Овцам в опытной период дополнительно включали в рацион по 155 г энергопротеинового гранулированного продукта (ЭПП), изготовленного из некондиционной продукции кондитерской промышленности, побочных продуктов переработки зерновых культур, кальцийфосфата кормового и соли и содержащего 5 г экстракта коры лиственницы. В работе использовали танины в составе водного экстракта коры лиственницы даурской ( Larix dahurica Turez) ЭкстраКор (АО «Аметис», Россия), который включает проантоцианидины (конденсируемые танины) (65 %), дигидрокверцетин (16 %) и фенольные кислоты в пересчете на оксибензойную кислоту (14 %). Включение в рацион ЭПП и танинов оказало положительное влияние на процессы пищеварения в рубце, переваримость питательных веществ рациона, метаболизм, клинические показатели и патогенетическую резистентность организма. В опытный период по сравнению с контрольным в содержимом рубца наблюдалось снижение рН с 6,56 до 6,25, повышение концентрации ЛЖК на 42,7 % (р 10 КОЕ/г. В результате повысилась переваримость питательных веществ рациона: органического вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки соответственно на 0,79, 4,38, 2,32, 2,47 абс.%. В обмене веществ в опытный период наблюдалось повышение содержания альбуминов на 8,3 % и снижение глобулинов на 5,1 %, повышение содержания мочевины на 8,9 %, креатинина - на 48,5 %, триглицеридов - на 171,4 %, холестерина - на 7,1 % и снижение содержания глюкозы на 3,8 %, билирубина - на 32,0 %, щелочной фосфатазы на 30,1 %. В минеральном обмене нормализовалось фосфорно-кальциевое отношение (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Танины, фистулированные овцы, рубцовое пищеварение, микробиом толстой кишки, метаболизм, резистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/142245114

IDR: 142245114 | УДК: 636.32/.38:636.084:[612.32+612.12+612.017.11 | DOI: 10.15389/agrobiology.2025.2.331rus

Текст научной статьи Регуляторное действие танинов на рубцовое пищеварение, микробиоту толстой кишки, биохимический статус и показатели неспецифического иммунитета у овец (Ovis aries)

Ведущий фактор развития животноводства и, в частности, молочного скотоводства, — селекция на высокую продуктивность. Вместе с тем реализация генетического потенциала продуктивности непосредственно зависит от удовлетворения потребностей организма в питательных веществах, обеспечивающих также продуктивное здоровье поголовья (1-3). В этой связи основным направлением исследований в области кормления животных, в частности высокопродуктивных молочных коров, остается совершенствование структуры рациона и балансирования в нем нутриентов. Это также достигается посредством включения в рацион кормовых добавок, оказывающих положительное влияние на физиолого-микробиологические процессы в рубце, применения защищенных форм протеина, жира, углеводов с целью их непосредственного транзита из рубца в кишечники для повышения обеспечения организма аминокислотами и энергией (4-6).

В последнее время все больше производителей продукции животноводства включают в рационы кормовые добавки, в составе которых содержатся растительные экстракты, поскольку их действие на человека веками доказывало свою эффективность (7, 8). Экстракты используются не только в питании, но и в лечении, поскольку любой экстракт представляет собой целый комплекс биологически активных веществ (9-12). Среди кормовых добавок важное место занимают фитогенные кормовые добавки, в частности танины, представляющие собой растительные полифенолы, которые содержаться практически во всех растениях и защищают их от воздействия микроскопических грибов и бактерий (8, 10).

Танины содержатся в коре, древесине, листьях и плодах многих растений: каштана, дуба. ели, лиственницы, эвкалипта, чая, какао, гранатового дерева и т.д. (13, 14). Они обладают ярко выраженными дубильными и вяжущими свойствами, проявляют антибактериальную и антиоксидантную активность, а также тормозят выведение из организма аскорбиновой кислоты, улучшая ее усвоение (15). Будучи натуральным растительным экстрактом, танины состоят из уникальной комбинации биологически активных веществ (16).

Мировая практика применения танинов в кормлении имеет многолетнюю историю. Их эффективность доказана на всех видах продуктивных сельскохозяйственных животных. Танины укрепляют слизистый слой стенок кишечника, создавая дополнительный барьер против бактерий и возможной пролиферации (7, 8). Обладая антибактериальными свойствами, они эффективны в отношении кишечной палочки, сальмонелы и клостридий, что позволяет контролировать негативную микрофлору (17, 18). Благодаря антиоксидантным свойствам танины снижают образование свободных радикалов и положительно влияют на иммунную систему (11).

Протеин — один из самых дорогих компонентов рациона. Затраты на него могут составлять от 35 до 55 % от стоимости рациона. При этом эффективность использования белка в организме жвачных достаточно низкая (24-25 %) и варьирует в широких пределах — от 10 до 40 % (21). Этот показатель можно улучшить посредством научно обоснованного подбора кормов и кормовых добавок и балансирования рационов, а также повышения синтеза микробиального белка в рубце и эффективности использования транзитного (нерасщепляемого в рубце) протеина (22).

В случае, когда концентрация сырого протеина (СП) превышает 17 % в 1 кг сухого вещества (СВ), необходимо или снизить его количество, или заменить часть источников протеина на такие, как соевый шрот, сухая после спиртовая барда, пивная дробина, кукурузный глютен или на так называемый защищенный протеин (23). Это можно сделать посредством снижения расщепляемости протеина и рециркуляции азота внутри рубца с помощью танинов и сапонинов. При добавлении в кормосмесь танинов снижается активность простейших (20). В результате уменьшается поглощение ими бактерий и количество циркулирующего в рубце азота. Доля бактериального белка в микробном протеине возрастает, что имеет определенные преимущества. Бактерии размножаются быстрее простейших и при этом живут гораздо меньше, то есть таким образом обеспечивается более оперативное поступление преобразованного азота корма в сычуг и животное получает больше микробного белка.

Ввод в рацион танинов позволяет преобразовать часть расщепляемого в рубце белка в транзитный протеин. Происходит это благодаря тому, что танины способны связываться с протеином корма, делая его недоступным для ферментов микрофлоры. Попадая в кислую среду сычуга, эти соединения разрушаются, и белок становится доступным для переваривания и последующего усвоения (24). Помимо этого, танины способны частично уменьшать ферментативную активность некоторых бактерий за счет снижения расщепления пептидов и аминокислот в рубце до аммиака. Таким образом, при воздействии танинов не только снижается выработка аммиака, но и увеличивается количество аминокислот, получаемых животным из белка кормов (12, 13).

Использование танинов в питании сельскохозяйственных животных базируется на концепции функционального питания, разработанной для человека, в которой важную роль играют так называемые функциональные продукты (25). Они содержат функциональные пищевые ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека, повышают его сопротивляемость заболеваниям, способны улучшить многие физиологические процессы (26). Этот подход очень важен и для современной интенсивно развивающейся отрасли животноводства (27-29).

В настоящей работе впервые установлено регуляторное действие разработанного энергопротеинового гранулированного продукта, изготовленного из некондиционной продукции кондитерской промышленности, побочных продуктов переработки зерновых культур и экстракта коры лиственницы, на рубцовое пищеварение, микробиальный пейзаж желудочнокишечного тракта и обменные процессы в организме овец.

Нашей целью было изучение танинов коры лиственницы даурской в качестве функционального продукта — регулятора ферментативных процессов, микробиоценоза в рубце и толстой кишке и их опосредованного влияния на патогенетическую резистентность и показатели обмена веществ у овец, а также исследование возможной экстраполяции этих данных на организм молочных коров.

Методика. Исследования были проведены в 2022 году в условиях физиологического двора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста на 6 фистулированных овцах ( Ovis aries ) романовской породы методом групп-периодов. Продолжительность каждого периода — 21 сут, уравнительный период между ними — 14 сут. В конце каждого периода через 1 и 3 ч после кормления отбирали пробы рубцового содержимого, в котором определяли рН с помощью рН-метра Аквилон 420 (АО «Аквилон», Россия).

Общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) определяли методом паровой дистилляции в аппарате Маргама, концентрацию аммиачного азота — микродиффузным методом по Конвею, амилолитическую активность — фотометрическим методом на спектрофотометре КФК-3-01 (ООО «Юнико Сис», Россия). Биомассу простейших и бактерий в рубцовом содержимом измеряли методом дифференциального центрифугирования (центрифуга Sigma 3-18, SIGMA Laborzentrifugen GmbH», Германия).

Микробиологический анализ образцов содержимого толстого отдела кишечника овец осуществляли при высеве последовательных 10-кратных разведений на накопительные и дифференциально-диагностические среды глубинным (1,0 мл) и поверхностным (0,2 мл) методами с последующим подсчетом числа колониеобразуюших единиц (КОЕ/г). Видовую идентификацию микроорганизмов проводили по результатам микроскопии колоний, выросших на дифференциально-диагностических средах, и оценки их морфологии, а также по результатам биохимической идентификации на микробиологических средах (ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, Россия; «HiMedia Laboratories Pvt. Ltd», Индия) и панелях тест-систем («BioM e rieux», Франция).

Для оценки состояния обмена веществ у овец в конце периода отбирали образцы крови из яремной вены. В сыворотке крови определяли количество общего белка, альбуминов, глобулинов, мочевины, креатинина, глюкозы, щелочной фосфатазы, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), содержание общего билирубина, триглицеридоа, холестерина, кальция, фосфора, магния, железа, хлоридов с использованием автоматического биохимического анализатора Erba Mannheim automatic XL-640 («Erba Lachema s.r.o.», Чехия). В цельной крови определяли гематологические показатели (лейкоциты, эритроциты, ге-маглобин и гематокрит) на автоматическом гематологическом анализаторе ABC VET («Horiba ABX», Франция). Бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови оценивали по модифицированной методике на микробиологическом анализаторе Multiskan FC («ThermoFisher Scientific, Inc.», Финляндия) с определением процента лизиса и количества лизоцима (мкг) в 1 мл сыворотки крови (30-32). Фагоцитарную активность определяли по модифицированной методике Гостьева (33).

В период эксперимента овец кормили рационом, состоящим из 1,5 кг сена злаково-разнотравного, 0,2 кг комбикорма для овец ОК-80 (ООО «ЮВ 334

Зоря», Россия) и минерализованной соли лизунца. В опытный период в рацион дополнительно включали по 155 г энергопротеинового гранулированного продукта (ЭПП), изготовленного из некондиционной продукции кондитерской промышленности (печенье, молочный шоколад, шелуха арахисовая, мягкая карамель, цветная глазурь пищевая, бобы арахиса), побочных продуктов переработки зерновых культур, кальцийфосфата кормового, соли и содержащего 5 г экстракта коры лиственницы.

В работе использовали танины в составе водного экстракта коры лиственницы даурской ( Larix dahurica Turez) ЭкстраКор (АО «Аметис», Россия), который включает проантоцианидины (конденсируемые танины) (65 %), дигидрокверцетин (16 %) и фенольные кислоты в пересчете на окси-бензойную кислоту (14 %). Рацион овец в опытный период отличался от рациона в контрольный период по питательности, рассчитанной по фактически потребленным кормам: в нем было больше обменной энергии на 0,57 МДж, сухого вещества — на 61,8 г, в том числе сырого протеина— на 8,5 г, сырого жира — на 6,0 г, сырой клетчатки — на 19,5 г, безазотистых экстрактивных веществ — на 26,1 г при отношении БЭВ:СП 4,37 против 4,46 в контрольном рационе.

Биометрическую обработку цифрового материала проводили с использованием программы Microsoft Excel c определением среднеарифметических значений ( М) и стандартных ошибок средней (±SEM), для оценки уровня достоверности (р) использовали t -критерий Стьюдента.

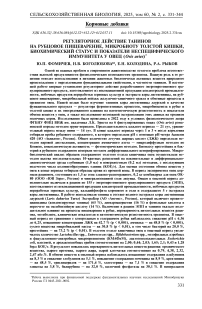

Результаты . Питательность рационов овец в контрольный и опытный периоды приведена в таблице 1.

1. Питательность рационов овец (Ovis aries) романовской породы по фактически потребленным кормам

Показатель

Период

контрольный

опытный

количество

количество

±

Обменная энергия, МДж

7,62

8,19

0,57

Сухое вещество, г

901,46

963,26

61,80

Органическое вещесто, г

831,18

891,37

60,19

Сырой протеин, г

103,99

112,51

8,52

Сырой жир, г

20,65

26,65

6,00

Сырая клетчатка, г

242,26

261,83

19,57

Безазотистые экстрактивные

вещества, г

464,28

490,38

26,10

Сырая зола, г

70,28

71,89

1,61

Кальций, г

7,35

7,27

-0,08

Фосфор, г

5,36

5,30

-0,06

2. Характеристика кормового энергопро-

В контрольный период в

теинового гранулированного продукта

образцах химуса, взятых за 1 ч до

(ЭПП)

кормления, pH был равен 7,10 про-

Показатель

Значение

тив 6,81 в опытный (р < 0,05). Че-

Первоначальная влага, г/кг Гигровлага, г/кг

63,7

23,4

рез 3 ч после кормления рН хи-

Зола, г/кг

28,4

муса снизился: в контрольный пе-

Протеин сырой/переваримый, г/кг Сырая клетчатка, г/кг

59,2/50,3 18,6

риод — на 0,54, в опытный — на

Сырой жир, г/кг

194,0

0,56, в результате чего стал равен

БЭВ, в т.ч., г/кг Сахар, г/кг

612,5 441,0

6,56 и 6,25, что соответствует сред-

Крахмал, г/кг

35,5

нему и нижнему референсным зна-

Валовая энергия МДж

Обменная энергия МДж

18,87 11,02

чениям физиологической нормы.

Энергетические кормовые единицы, к. ед.

1,102

Микробы рубца действуют

при рН 5,5-7. Чем ближе кислотность содержимого рубца к нейтральной (рН 7), тем эффективнее они расщепляют клетчатку и формируют белковые вещества, используемые животным. Если рН ниже 5,5 или выше 7, то жизнедеятельность микробов ухудшается и переваримость кормов существенно снижается.3. Показатели рубцового метаболизма у овец (Ovis aries) романовской породы при включении в рацион энергопротеинового гранулированного продукта с экстрактом коры лиственницы даурской (n = 6, M±SEM; ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2022 год)

Период

Время взятия проб

Динамика показателей

за 1 ч до кормления

3 ч после кормления

+/-

%

рН в

рубцовом содержимом (референсные значения 6,2-7,3)

Контрольный

7,10±0,020

6,56±0,080

-0,54

92,4

Опытный

Опытный/контрольный:

+/-

%

6,81±0,070**

-0,29

95,9

6,25±0,230

-0,31

95,2

-0,56

91,7

Л етучие жирные кислоты в рубцовой жидкости, ммоль/100 мл (референсные значения 5,0-15,0 ммоль/100 мл)

Контрольный

5,77±0,460

6,83±0,350

+1,06

118.3

Опытный

Опытный/контрольный:

+/-

%

6,60±0,400

+0,83

114,3

9,75±0,480***

+2,92

142,7

+3,15

147,7

Аммиак в рубцовой жидкости, мг% (референсные

значения, 6,5-35,0)

Контрольный

9,40±0,130

16,10±0,400

+6,70

171,2

Опытный

Опытный/контрольный:

+/-

%

19,12±3,840*

+9,72

203,4

23,97±0,230***

+7,87

148,8

+4,85

125,3

Содержание сухого вещества микробиальной массы в рубцовом содержимом, г/100 мл

Бактерии

Контрольный

0,24±0,020

0,28±0,010

+0,04

116,6

Опытный

Опытный/контрольный:

+/-

%

0,29±0,008* 0,34±0,040

+0,051 +0,056

121,2 120,0

Простейшие

+0,05

115,4

Контрольный

0,25±0,030

0,22±0,020

-0,03

88,0

Опытный

Опытный/контрольный:

+/-

%

0,29±0,010 0,32±1,410**

+0,037 +0,098

114,8 173,2

Всего

+0,03

110,8

Контрольный

0,49±0,050

0,50±0,030

+0,01

102.0

Опытный

Опытный/контрольный:

+/-

%

0,58±0,010***

+0,078

117,9

0,65±0,040**

+0,154

130,8

+0,08

113,4

*, ** и *** Различия по сравнению с контролем статистически значимы соответственно при р ≤ 0,05, р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001.

Включение в рацион овец ЭПП (табл. 2) с экстрактом коры лиственницы оказало выраженное положительное влияние на pH химуса, ферментативные процессы и микробиом рубца.

Значительные различия между периодами также наблюдались в содержании ЛЖК и аммиака в химусе.

Так, за 1 ч до кормления содержание ЛЖК в химусе овец в опытный период составило 6,60 ммоль/100 мл, что было больше на 14,3 %, чем в контрольный, и этот показатель увеличился на 47,7 % через 3 ч после кормления (р ≤ 0,01), в то время как в контрольный повышение составило только 1,06 ммоль/100 мл и было меньше, чем у аналогов из опытного, на 30,0 % (р ≤ 0,01), что может свидетельствовать о положительном влиянии танинов.

Аналогичные изменения наблюдались и в концентрации аммиака в химусе овец в обоих вариантах. За 1 ч до кормления содержание аммиака в химусе в опытный период составило 19,12 мг% и было выше, чем в кон- троле, в 2 раза (р ≤ 0,01). Через 3 ч после кормления этот показатель в контрольный период увеличился на 6,7 мг% (71,2 %) и составил 16,1 мг%, а в опытный — на 4,45 мг% (25,3 %), что в итоге составило 23,97 мг% и было выше на 48,8 % по отношению к контролю (р ≤ 0,001).

Повышение протеолитической ферментации кормов в рубце овец в опытный период может свидетельствовать о положительном комплексном влиянии легкопереваримых углеводов ЭПП и танина (см. табл. 3).

Под влиянием ЭПП с танинами в рубце овец произошли значительные изменения в микробиоценозе. В опытный период у овец уже сформировался микробиом, в котором содержание сухого вещества микробиальной массы было выше на 17,9 % (р ≤ 0,001), в том числе бактерий — на 21,2 % (р ≤ 0,05), простейших — на 14,8 %. За 3 ч после кормления в контрольный период масса сухого вещества бактерий увеличилась на 16,6 %, а масса простейших сократилась на 12,0 %. В результате общая микробная масса увеличилась только на 2 %. В опытный период бактериальная масса увеличилась на 15,4 %, а простейших — на 10,8 %. Прирост микробиальной массы составил 13,4 %, что в целом отразилось на общей микробиальной массе, которая превосходила контрольный период на 30,8 % (р ≤ 0,01) (см. табл. 3).

Положительные изменения в ферментативных процессах и микробиоме адекватно отразились на переваримости питательных веществ рациона. Так, переваримость органического вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки были выше соответственно на 0,79; 4,38; 2,32; 2,47 абс.% (табл. 4).

4. Переваримость питательных веществ у овец ( Ovis aries ) романовской породы при включении в рацион энергопротеинового гранулированного продукта с экстрактом коры лиственницы даурской ( n = 6, M ±SEM; ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2022 год)

|

Показатель |

Период |

|||

|

контрольный |

опытный |

|||

|

г |

% |

г |

% |

|

|

Сухое вещество |

595,26±42,362 |

65,97±3,307 |

646,26±17,895 |

67,08±1,552 |

|

Органическое вещество |

560,97±40,643 |

67,43±3,380 |

608,12±18,359 |

68,22±1,789 |

|

Сырой протеин |

64,57±3,827 |

62,02±3,827 |

74,73±3,962 |

66,40±3,224 |

|

Сырой жир |

12,91±0,612 |

62,64±1,434 |

17,31±0,754* |

64,96±2,846 |

|

Сырая клетчатка |

149,04±9,534 |

61,46±1,038 |

167,36±2,496 |

63,94±1,659 |

|

Безазотистые экстрактивные вещества |

334,44±30,172 |

71,98±5,458 |

348,73±14,254 |

71,10±2,602 |

|

* Различия по сравнению с контролем статистически значимы при р ≤ 0,01. |

||||

Благоприятное действие ЭПП и танинов на рубцовое пищеварение положительно отразилось и на обмене веществ.

В белковом обмене на фоне снижения содержания в сыворотке крови общего белка на 1,0 % за счет глобулиновой фракции количество альбуминов увеличилось на 8,3 %. В результате отношение А/Г повысилось на 8,9 % и составило 0,62, что свидетельствует об анаболической направленности в обмене белка (табл. 5).

Содержание мочевины в сыворотке крови у овец в опытный период было выше на 8,9 %, чем в контрольный, что отражает повышенную протеолитическую ферментацию протеина рациона, поступление аммиака в кровь и мочевинообразовательную функцию печени.

Креатинин — конечный продукт распада креатина, который играет важную роль в энергетическом обмене мышечной и других тканей. Креатин синтезируется в основном в печени, откуда с током крови поступает в мышечную ткань, где, фосфорилируясь, превращается в кретинфосфат — мак-роэргическое соединение (34). Образование креатинина непосредственно зависит от состояния мышечной массы (35). Креатинин выводится почками с мочой, вследствие чего его концентрация в крови служит важным показателем как функциональной активности почек, так и состояния мышечной ткани, ее массы. Содержание креатина в сыворотке крови у овец в опытный период составило 90,2 мкмоль/л, что было больше на 48,5 %, чем в контрольный. Это можно связать как с повышенным синтезом, так и энергообменом в мышечной ткани (см. табл. 5).

5. Биохимические показатели сыворотки крови овец ( Ovis aries ) романовской породы при включении в рацион энергопротеинового гранулированного продукта с экстрактом коры лиственницы даурской ( n = 6, M ±SEM; ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2022 год)

|

Показатель |

Период |

Опыт/контроль |

||

|

контрольный |

опытный |

+ / - |

% |

|

|

Общий белок, г/л |

68,02±0,42 |

67,50±4,58 |

- 0,52 |

99,0 |

|

Альбумины, г/л |

21,65±0,46 |

23,48±1,35 |

+1,83 |

108,3 |

|

Глобулины, г/л |

46,37±0,52 |

44,02±3,25** |

- 2,35 |

94,9 |

|

А/Г |

0,47±0,01 |

0,54±0,01 |

+0,07 |

114,9 |

|

Мочевина, ммоль/л |

7,05±0,50 |

7,67±0,86 |

+0,62 |

108,9 |

|

Креатинин, мкмоль/л |

76,12±3,73 |

90,21±6,34 |

+14,09 |

148,5 |

|

Глюкоза, ммоль/л |

3,45±0,13 |

3,32±0,12 |

-0,13 |

96,2 |

|

Триглицериды, ммоль/л |

0,14±0,03 |

0,38±0,10* |

+0,24 |

271,4 |

|

Холестерин, ммоль/л |

1,26±0,07 |

1,35±0,06 |

+0,09 |

107,1 |

|

Билирубин общий, ммоль/л |

1,47±0,10 |

1,00±0,13* |

- 0,47 |

68,0 |

|

АЛТ, МЕ/л |

37,28±13,28 |

25,87±8,30 |

- 14,40 |

69,1 |

|

АСТ, МЕ/л |

114,27±26,09 |

113,17±37,08 |

- 1,10 |

99,0 |

|

Коэффициент де Ритиса, АСТ/АЛТ |

4,20±1,30 |

4,74±1,27 |

+0,54 |

112,8 |

|

Щелочная фосфатаза, МЕ/л |

230,0±37,51 |

160,8±29,08 |

-69,20 |

69,9 |

|

Кальций, ммоль/л |

2,80±0,04 |

2,65±0,07 |

- 0,15 |

94,6 |

|

Фосфор, ммоль/л |

2,31±0,14 |

1,48±0,15** |

- 0,83 |

64,0 |

|

Са/Р |

1,24±0,09 |

1,86±0,17** |

+0,67 |

150,0 |

|

Магний, ммоль/л |

1,12±0,14 |

1,25±0,11 |

+0,13 |

111,6 |

|

Железо, мкмоль/л |

26,42±1,91 |

19,60±6,50 |

- 6,82 |

74,2 |

|

Хлориды, ммоль/л |

109,32±1,07 |

115,60±0,88*** |

+6,28 |

105,7 |

Примечание. А/Г — отношение альбуминов к глобулинам, АЛТ — аланинаминотрансфераза, АСТ — аспартатаминотрансфераза, Са/Р — отношение кальция к фосфору.

*, ** и *** Различия по сравнению с контролем статистически значимы соответственно при р ≤ 0,05, р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001.

Содержание глюкозы в сыворотке крови в оба периода было близким — 3,45 и 3,32 ммоль/л. Под действием ЭПП в сыворотке крови в опытный период наблюдалось значительное повышение содержания триглицеридов, которое составило 271,4 % (р ≤ 0,05) по отношению к контрольному, что может свидетельствовать о повышенном депонировании жира в организме. При этом также наблюдалось повышение содержания в сыворотке крови холестерина на 7,1 % по отношению к контрольному периоду. В то же время функциональное состояние печени у овец в опытный период было менее напряженным, о чем свидетельствует показатель общего билирубина, концентрация которого была ниже на 32,0 % по отношению к контрольному, а также значения активности АЛТ и АСТ (см. табл. 5).

Включение в рацион овец ЭПП и танинов оказало положительное нормализующее влияние на минеральный обмен. Прежде всего оно проявилось на активности щелочной фосфатазы и кальций-фосфорно-магние-вого обмена. Так, активность щелочной фосфатазы в опытный период снизилась с 230,0 до 160,8 МЕ/л, или на 30,1 %. При этом снизилось содержание кальция с 2,80 до 2,65 ммоль/л и фосфора — с 2,31 до 1,48 ммоль/л (р ≤ 0,01). В результате нормализовалось кальций-фосфорное отношение, которое составило 1,86 против 1,24 в контрольный период (p ≤ 0,01).

Магний — важный элемент в поддержании гомеостаза организма и, в частности, в защите от стрессовых состояний. Его содержание в опытный период было выше, чем в контрольный, на 11,6 %. Значительные изменения произошли в содержании в сыворотке крови хлоридов и железа. В опытный период по отношению к контрольному концентрация хлоридов возросла на 5,7 % (р ≤ 0,001), а железа — снизилась на 25,3 %. (см. табл. 5).

Наблюдались также положительные изменения в морфогематологических показателях. В крови овец в опытный период отмечали повышение количества эритроцитов на 5,7 % и гемоглобина — на 3,1 %, а также лейкоцитов — на 1,4 %, что можно расценить как повышение клеточного иммунитета организма (табл. 6).

6. Клинические показатели крови овец ( Ovis aries ) романовской породы при включении в рацион энергопротеинового гранулированного продукта с экстрактом коры лиственницы даурской ( n = 6, M ±SEM; ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2022 год)

|

Показатель |

Период |

Опыт/контроль |

||

|

контрольный |

опытный |

+ / - 1 |

% |

|

|

Эритроциты, ½1012/л |

12,45±0,53 |

13,16±0,78 |

+0,71 |

105,7 |

|

Лейкоциты, ½109/л |

17,26±1,82 |

17,51±2,39 |

+0,25 |

101,4 |

|

Гемоглобин, г/л |

83,00±2,63 |

85,60±1,46 |

+2,60 |

103,1 |

|

Гематокрит, % |

43,86±2,11 |

44,31±1,92 |

+0,45 |

101,0 |

В поддержании иммунитета важную роль играет кишечник, в котором находятся миллиарды различных микроорганизмов, но в его слизистой оболочке содержаться мощные антимикробные факторы, в результате чего заражение через нее происходит редко. Нормальная микрофлора кишечника также обладает выраженными антагонистическими свойствами по отношению ко многим патогенным и гнилостным микроорганизмам, что в совокупности может составлять до 70 % общего иммунитета организма животного. От состояния этих систем зависит эндоэкологическое здоровье в целом (табл. 7).

7. Состав микробиоценоза (log 10 КОЕ/г) толстой кишки овец ( Ovis aries ) романовской породы при включении в рацион энергопротеинового гранулированного продукта с экстрактом коры лиственницы даурской ( n = 6, M ±SEM; ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2022 год)

|

Показатель |

Период |

Опыт/контроль, + / - |

|

|

контрольный |

опытный |

||

|

Lactobacillus spp. |

4,34±0,290 |

6,34±0,813 |

+2,00 |

|

Enterococcus spp. |

6,13±0,222 |

6,57±0,314 |

+0,44 |

|

Bifidobacterium spp. |

5,07±0,640 |

7,10±0,102 |

+2,03 |

|

КМАФАиМ |

7,05±0,157 |

8,70±0,758 |

+1,65 |

|

Escherichia coli лактозоположительная |

4,59±0,280 |

6,69±0,655 |

+2,10 |

|

лактозоотрицательная Плесени |

Не обнаружена 3,24±1,870 |

Не обнаружена 3,67±0,239 |

+0,43 |

|

Дрожжеподобные грибы |

2,90±0,102 |

4,18±0,126 |

+1,28 |

Примечание. КМАФАиМ — количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Известно, что в условиях in vitro ЛЖК могут ингибировать рост бактерий семейства Enterobacteriaceae. В исследованиях R.K. Muhsen (36) показано, что ЛЖК влияют на снижение количества энтеробактерий в рубце коз в период роста. В нашей работе под воздействием ЭПП с танинами в толстом отделе кишечника овец наблюдалось количественное увеличение бактерий семейства Enterobacteriaceae , в частности лактозоположительных Escherichia coli на 2,1 log 10 КОЕ/г.

-

Y. Wang с соавт. (37) показали, что увеличение концентрации ЛЖК и низкий уровень pH в толстом отделе кишечника овец изменяют микробную ферментацию, а также состав и потенциальную функцию ассоциированных со слизистой оболочкой бактериальных сообществ со значительными сдвигами в количестве бактерий рода Prevotella , Coprococcus , Roseburia ,

8. Показатели патогенетической резистентности у овец (

Ovis aries

) романовской породы при включении в рацион энергопротеинового гранулированного продукта с экстрактом коры лиственницы даурской

(

n

= 6,

M

±SEM; ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста, 2022 год)

Treponema и Helicobacter . В нашей работе увеличение концентрации ЛЖК в опытный период на 2,92 ммоль/100 мл и снижение pH до 6,25±0,23 через 3 ч после кормления повлияло на количество бактерий в толстом отделе кишечника овец. Наблюдалось увеличение численности бактерий родов Bifidobacterium , Enterococcus и Lactobacillus в опытный период на 2,03; 0,44 и 2,0 log 10 КОЕ/г. При этом C. Hu с соавт. (38) выявили отрицательную корреляцию между метаболизмом ЛЖК и количеством Lactobacillus reuteri и Lactobacterium succinatuten , но положительную корреляцию между ЛЖК и содержанием Lactobacillus amylovorus в толстом отделе кишечника.

В наших исследованиях доминирующими бактериями в опытный период были представители рода Bifidobacterium (7,10±0,102 log 10 КОЕ/г), в то время как в контрольный — представители рода Enterococcus (6,13±0,222 log 10 КОЕ/г). Некоторые виды бактерий рода Enterococcus — условно-патогенные и могут легко приобретать и распространять детерминанты резистентности (39). Увеличение количества дрожжеподобных грибов в опытный период на 1,28 log 10 КОЕ/г по отношению к контролю может быть связано со снижением pH в рубце.

На сегодняшний день корреляция между кишечной микробиотой, ЛЖК и иммунным ответом не полностью ясна. Учитывая, что иммунная система оказывает влияние на микробиоту кишечника, важна оценка факторов неспецифического и клеточного иммунитета организма и состава кишечной микробиоты овец. Состояние гуморальных факторов неспецифической защиты организма характеризуют лизоцимная (ЛАСК) и бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) (41).

Содержание лизоцима позволяет определить активность фагоцитов. Концентрация лизоцима растет при острой бактериальной инфекции и может снижаться при хронических воспалительных процессах. В наших исследованиях (табл. 8) у животных в опытный период наблюдалось снижение содержания лизоцима (на 0,17 мкг/мл) и процента лизиса (на 16,41 %), что не показывает истинной активности лизоцима, но может свидетельствовать об отсутствии воспалительных процессов в организме. Известно, что БАСК проявляется как выраженное, в основное бактериостатическое, действие против возбудителей инфекционных болезней и является показателем состояния гуморальных факторов врожденной неспецифической защиты. Основными компонентами, подавляющими рост и развитие микроорганизмов, служат нормальные антитела, лизоцим, пропердин, комплемент, монокины, лейкины и другие вещества (40). Бактерицидная активность сыворотки крови у животных в опытный период была выше на 1,48 %. Показатели клеточного иммунитета оказались сопоставимыми в оба периода.

|

Показатель |

Период |

Опыт/контроль, + / - |

|

|

контрольный |

опытный |

||

|

Лизис, % |

35,08±11,64 |

18,67±2,92 |

- 16,41 |

|

Лизоцим, мкг/мл |

0,44±0,22 |

0,27±0,05 |

- 0,17 |

|

БАСК, % |

51,39±1,70 |

52,87±1,12 |

+1,48 |

|

Фагоцитарная активность, % |

51,67±1,36 |

40,33±2,73 |

- 11,34 |

|

Фагоцитарный индекс |

3,32±0,41 |

3,34±0,14 |

+0,02 |

|

Фагоцитарное число |

1,71±0,16 |

1,55±0,16 |

- 0,16 |

Примечание. БАСК — бактерицидная активность сыворотки крови.

Итак, включение в стандартный рацион овец энергопротеинового продукта (ЭПП) совместно с конденсируемыми танинами, содержащимися 340

в экстракте коры лиственницы даурской, оказало положительное плейо-тропное действие на процессы пищеварения в рубце, что отразилось на повышении концентрации летучих жирных кислот на 42,7 % (р < 0,001), аммиака — на 48,8 % (р < 0,001), сухого вещества микробиальной массы — на 30,8 % (р < 0,01), в том числе бактерий на 20,0 %, простейших — на 73,2 % (р < 0,01). Ярко выраженное действие ЭПП с танином проявилось в отношении микробиома в рубце и при использовании азота рациона у овец. Так, включение в рацион разработанного продукта способствовало увеличению представленности Lactobacillus spp., Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаМ), лактозоположительных Escherichia coli в толстом отделе кишечника. В опытный период исследования у овец повысилась переваримость питательных веществ рациона: органического вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки соответственно на 0,79, 4,38, 2,32, 2,47 абс.%. Использование ЭПП и танинов отразилось на обменных процессах в организме овец, способствуя повышению содержания альбуминов на 8,3 %, мочевины — на 8,9 %, креатинина — на 48,5 %, триглицеридов — на 171,4 % (р ≤ 0,05), холестерина — на 7,1 %, снижению количества глобулинов на 5,1 %, билирубина — на 32,0 %, щелочной фосфатазы — на 30,1 %. В минеральном обмене в опытный период исследования у овец нормализовалось фосфорно-кальциевое отношение (р < 0,01), повысилось содержание магния и хлоридов на 11,6 и 5,7 % (р < 0,001). Отмечены положительные тенденции в изменении показателей патогенетической резистентности при добавлении в рацион изучаемых алиментарных компонентов. Результаты наших исследований можно экстраполировать на других жвачных животных. Особенно эти данные важны при организации кормления высокопродуктивных коров.