Реинсерция передней крестообразной связки коленного сустава с дополнительной агументацией в острых случаях

Автор: Романов Д.А., Кнеллер Л.О., Гаркави А.В., Дрогин А.Р.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 4 (42), 2020 года.

Бесплатный доступ

Сохраняющееся большое число неудовлетворительных результатов восстановления передней крестообразной связки (ПКС) коленного сустава с применением различных трансплантатов обусловило актуальность продолжения поисков эффективных методик при ее разрывах. Возможности артроскопической хирургии позволяют на новом уровне вернуться к вопросу целесообразности реинсерции ПКС.Целью данной работы явилась сравнительная оценка среднесрочных (12 месяцев) результатов лечения пациентов, оперированных по поводу острого разрыва проксимальной части ПКС коленного сустава.Материал и методы. Проведено наблюдение двух групп пациентов: 20 человек с реинсерцией ПКС и дополнительной агументацией лентой FiberTape - Arthrex, и 20 человек с протезированием ПКС аутотрансплантатом полусухожильной мышцы (ST) по стандартной методике. Проводили поэтапную оценку сроков восстановления физической активности пациентов после операции, а также функциональное восстановление на основании шкалы-опросника KOOS через 12 месяцев.Результаты. По всем исследованным параметрам статистически значимых отличий в группах наблюдения не отмечено кроме возможности занятия активным спортом к 12 месяцам, которую к этому сроку восстановили на 15 % больше пациентов с реинсерцией ПКС.Обсуждение результатов. Учитывая существенно меньшую травматичность артроскопической операции реинсерции ПКС (нет необходимости формирования костных каналов и забора аутотрансплантата), а также сопоставимость полученных результатов, можно рассматривать операцию реинсерции ПКС с ее дополнительной агументацией как операцию выбора при острых разрывах проксимального отдела связки I и II типа по Sherman.

Передняя крестообразная связка, пкс, реинсерция, аугментация, реконструкция, аутотрансплантат

Короткий адрес: https://sciup.org/142229989

IDR: 142229989 | УДК: 617.581:61-77 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.4.14-21

Текст научной статьи Реинсерция передней крестообразной связки коленного сустава с дополнительной агументацией в острых случаях

-

a E-mail: Dr.Romanov67@mail.ru

-

b E-mail: Okneller90@gmail.com

-

a E-mail: avgar22@yandex.ru

-

b E-mail: a.drogin@yandex.ru

Актуальность

Со времени первого сообщения об оперативном восстановлении передней крестообразной связки (ПКС) коленного сустава, выполненном открытым способом в 1895 году [1], хирургические методики лечения данного повреждения прошли долгий путь совершенствования вместе с ростом знаний и техническим прогрессом в медицине. К 1990 году от первичного открытого восстановления ПКС практически полностью отказались, так как частота повторных разрывов приближалась к 50-60% [2, 3]. Протезирование ПКС, начавшись также с «открытых» методик, получило существенный толчок в развитии в связи с появлением артроскопических технологий, которые сделали операцию малотравматичной и значительно более эффективной [4, 5]. В настоящее время операции артроскопического протезирования ПКС являются «золотым стандартом» в лечении ее разрывов [5]. В качестве трансплантатов используют преимущественно собственные ткани [5 - 8] однако существуют и методики, предусматривающие замещение поврежденной ПКС искусственными материалами, что, по преобладающему мнению, менее предпочтительно [9, 10]. Техника артроскопического протезирования ПКС хорошо отработана, получила широкое распространение, однако доля неудовлетворительных результатов остается достаточно высокой, достигая 12-25% [11, 12]. Ситуация усугубляется и тем, что контингент пациентов, которым выполняют такие операции, составляют преимущественно или спортсмены, или лица с достаточно высокой физической активностью, стремящиеся эту активность сохранить и в дальнейшем.

Обычно сроки восстановления пациентов после операции во многом продиктованы стандартным протоколом реабилитации после аутопластики ПКС, в котором, например, бег рекомендован не ранее, чем через 3 месяца с момента операции [6]. Однако исследования Vermeijden [13] et al. и Van der List et al. [14] показывают, что пациенты, перенесшие шов ПКС, способны реабилитироваться в более короткие сроки. В то же время, широко известно, что реабилитация пациентов после протезирования ПКС, восстановление мышечной массы поврежденной конечности порой бывают в значительной степени затруднены, что обусловлено ис- ключением проприоцептивной функции удаленной в ходе протезирования собственной ПКС [15-18]. Подробно эту проблему описал М.П.Лисицин [19], убедительно доказав, что дальнейшее улучшение результатов операций, восстанавливающих ПКС, лежит в плоскости не разработки новых вариантов трансплантатов, и даже не в точности их позиционирования, а в поисках путей сохранения проприоцептивной функции ПКС.

В связи с этим в настоящее время возрождается интерес к реинсерции ПКС с внесением в эту методику усовершенствований, повышающих прочность восстановленной связки для предотвращения повторных разрывов. В немногочисленных публикациях имеются сообщения об анкерной [20-24] или вне-суставной [25] фиксации связки без какого-либо укрепления или же с дополнительной статической [15, 16, 26-28] либо динамической аугментацией [29-34]. Однако до сих пор остаются не до конца ясными показания к выполнению таких операций, а также их преимущества перед традиционным аутопротезированием ПКС.

Целью данного исследования было оценить сроки достижения определенных этапов восстановления, а также возможность возврата к полноценным спортивным нагрузкам после реинсер-ции передней крестообразной связки в течение 12 месяцев после операции и сравнить полученные данные с результатами реконструкции связки аутосухожилием полусухожильной мышцы.

Материалы и методы

Характеристика пациентов.

В данное исследование были включены 40 пациентов, которым в период с 2017 по 2019 г. в ГБУЗ ГКБ № 67 ДЗМ в зависимости от характера повреждения были выполнены операции либо первичного шва ПКС с дополнительной аугментацией (1-я группа наблюдения, 20 человек), либо её артроскопической реконструкции с использованием аутотрансплантата сухожилия полусухожильной мышцы (2-я группа наблюдения, 20 человек). Между двумя группами пациентов не было существенных различий по возрасту, полу, количеству сопутствующих повреждений и времени оперативного вмешательства (Таблица 1).

Общая характеристика пациентов

Таблица 1.

|

1-я группа – первичное восстановление ПКС |

2-я группа – аутопластика ПКС |

|

|

Средний возраст (лет) |

29,6 ± 9,5 |

29,9 ± 8,4 |

|

Количество мужчин/женщин |

12 (60 %) / 8 (40 %) |

11 (55 %) / 9 (45 %) |

|

Время от получения травмы до операции (дни) |

17,1 ± 8,8 |

20,5 ± 8,8 |

|

Сопутствующие повреждения менисков |

7 (35 %) |

10 (50 %) |

|

Сопутствующие повреждения суставного хряща |

7 (35 %) |

6 (30 %) |

|

Среднее время операции (мин) |

76,8 ± 17,9 |

69,6 ± 15,7 |

Все пациенты, включенные в исследование, были прооперированы по поводу повреждения ПКС в первые 6 недель с момента получения травмы и до этого занимались тем или иным активным видом спорта на профессиональном или любительском уровне, что явилось одним из критериев включения в исследование. Условием включения являлось также отсутствие выраженной боковой нестабильности (повреждения коллатеральных связок не выше 1 ст). Различия по возрастным и гендерным признакам, а также по наличию и характеру повреждений менисков, суставного хряща не учи- тывали, акцентировав внимание на результатах восстановления поврежденной ПКС.

Обследование.

Стандартное обследование, включало сбор анамнеза, общеклинические исследования, мануальное тестирование (тест Лахмана, симптом переднего выдвижного ящика, pivot-shift тест, тест Лелли и пр.), лучевые методы (рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях, МРТ). С пациентами проводили беседу, в которой обговаривали, что при разрыве ПКС в проксимальной части с сохранением достаточной длины и хорошего качества оставшейся культи будет выполнен ее первичный шов с дополнительной аугментацией лентой, а при несостоятельности остаточной ткани ПКС, будет выполнена аутотрансплантация с использова- нием сухожилия полусухожильной мышцы. Все операции были проведены одной группой хирургов по одинаковым методикам.

Техника операции.

Оперативное вмешательство под спинномозговой анестезией начинали с артроскопической ревизии и санации коленного сустава, в ходе которой после оценки сохранившейся ткани поврежденной ПКС решали вопрос о дальнейшей тактике вмешательства, а также выполняли необходимые хирургические манипуляции на менисках и суставном хряще.

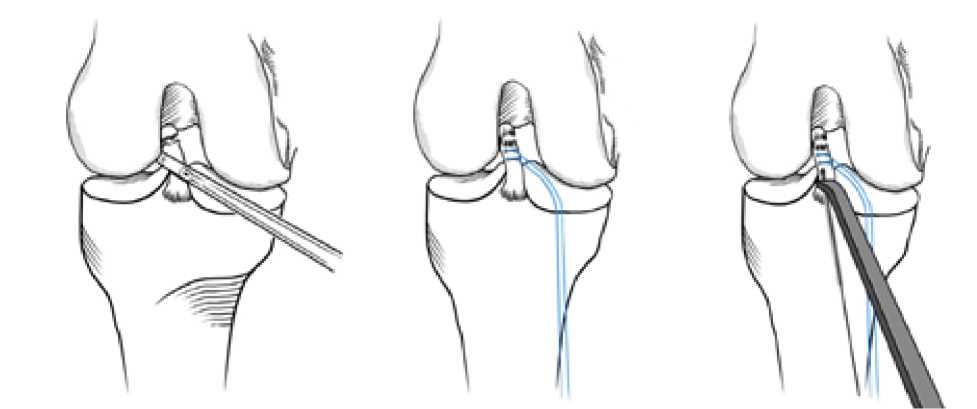

При удовлетворительном состоянии культи поврежденной ПКС I или II типа (по классификации Sherman) выполняли её прошивание двумя не рассасывающимися нитями 2,0 с наложением «удавки» (Рис.1).

А Б В

Г Д Е

Рис.1. Этапы прошивания и фиксации ПКС (схема).

А, Б – Прошивание связки двумя нерассасывающимися нитями с помощью артроскопического прошивателя;

В – Формирование большеберцового канала по артроскопическому направителю;

Г – Формирование бедренного канала через передне-медиальный артроскопический порт, в большеберцовом канале – направляющая нить;

Д – Проведение прошивающих нитей и кортикального фиксатора с самозатягивающейся петлей, в которую помещен вдвое сложенный аугмент;

Е – Завязывание узлов между прошивающими связку нитями с фиксацией на кортикальной пуговице. Погружение дистального конца аугмента в большеберцовый канал с помощью направляющей нити и фиксация его анкером.

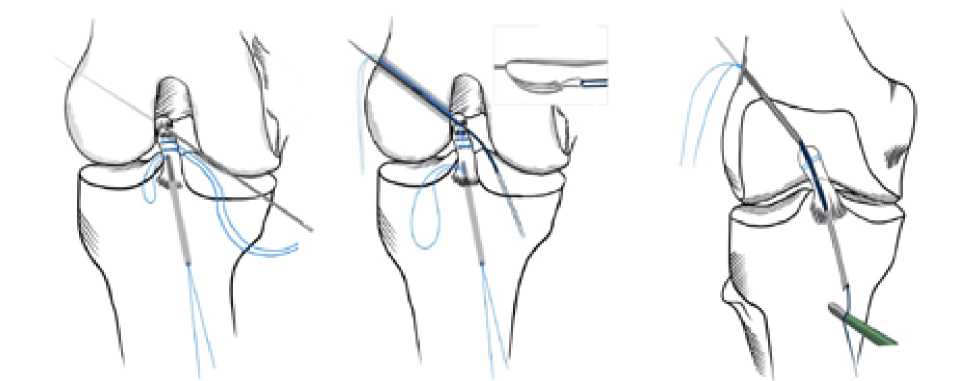

Через центр передней крестообразной связки по направителю с использованием 4 мм сверла формировали сквозной тоннель в большеберцовой кости, в который помещали направляющую нить. Следующим этапом через переднемедиальный порт выполняли аналогичный канал в наружном мыщелке бедренной кости, проходящий через центр места анатомического крепления нативной связки, в который также помещали направляющую нить. Подготавливали вдвое сложенный аугмент (лента FiberTape – Arthrex, Неаполь, Флорида, США), который закрепляли в самозатягиваю-щейся петле, отходящей от кортикальной пуговицы. Нити, прошивающие культю передней крестообразной связки, а также кортикальную пуговицу проводили через канал в бедренной кости, после чего прошивающие нити продевали через свободные отверстия в пуговице и укладывали ее на наружный кортикальный слой в точке выхода. Путем затягивания петли с установленным аугментом последний помещали на 1,5-2 см в бедренный канал, а дистальные его концы с помощью направляющей нити через ранее выполненный канал выводили на переднемедиальную поверхность большеберцовой кости. Благодаря дальнейшему связыванию между собой двух прошивающих ткань ПКС нитей с наложением узлов на кортикальной пуговице происходило подтягивание культи связки к месту её инсерции. Дистальные концы аугмента фиксировали с помощью анкерного фиксатора в максимальном натяжении в момент полного разгибания. Завершающим этапом оперативного вмешательства было выполнение микрофрактурин-га бедренной кости в межмыщелковой ямке для стимуляции сращения (Рис.2).

А

Б

В

Г Д Е

Рис.2. Этапы операции реинсерции ПКС с ее аугментацией:

А – Прошитая культя ПКС с сформированной «удавкой»;

Б – Формирование канала в большеберцовой кости;

В – Формирование канала в бедренной кости через переднемедиальный порт;

Г – Погружение аугмента в бедренный канал;

Д – Погружение аугмента в большеберцовый канал;

Е – Вид связки в момент фиксации дистального конца аугмента.

При неудовлетворительном качестве культи ПКС и невозможности выполнения первичного шва выполняли ее протезирование с помощью аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы по стандартной методике all-inside [35]. Из переднемедиального доступа забирали сухожилие полусухожильной мышцы с помощью стриппера и готовили из него аутотрансплантат, помещенный с двух сторон в самозатягивающиеся петли, закрепленные на кортикальных пуговицах. С помощью направляющих нитей в сформированные костные каналы в бедренной и большеберцовой костях вводили трансплантат, натягивали и фиксировали пуговицами.

Послеоперационная реабилитация.

Протокол реабилитации был одинаков для пациентов, перенесших как реинсерцию ПКС, так и её протезирование. В течение 7-10 дней ограничивали осевую нагрузку на оперированную конечность с целью минимизации ранних осложнений, включающих послеоперационный отек и гемартроз. С этими же целями рекомендовали возвышенное положение конечности, а также в первые два дня – локальную гипотермию каждые 3 часа. Курс физиотерапии был направлен на восстановление контроля над четырехглавой мышцей бедра. Шарнирный ортез либо тутор использовали в течение 2-х недель, далее при нормальном контроле четырехглавой мышцы разрешали постепенное увеличение угла активного сгибания с полным отказом от ортеза по мере достижения 110-градусного сгибания. Пассивное сгибание по мере болезненности разрешали через 3-4 дня с момента операции. С 6 недели пациент приступал к стандартному протоколу реабилитации, включающему укрепление мышц сначала в «закрытой кинетической цепи», а затем и в «открытой кинетической цепи», упражнения на проприоцепцию и пр.

В рамках послеоперационного протокола все пациенты приходили на осмотры через 3, 6, 12 недель, 6 и 12 месяцев с момента операции. Кроме клинического осмотра проводили опрос. Пациенты сообщали о своих бытовых нагрузках: когда они вышли на работу, стали ходить без выраженного дискомфорта более 15 минут в день, описывали ощущения после отказа от шарнирного ортеза/тутора. В ходе контрольного осмотра через 1 год дополнительно пациенты оценивали возвращение к прежним спортивным нагрузкам и заполняли ортопедический опросник

KOOS. В случае если пациент не мог прийти на клинический осмотр, опрос проводили по телефону.

Статистическую обработку полученных данных выполняли при помощи программы Microsoft Excel 16.42 и калькуляторов сайта Для проверки статистической значимости полученных данных использовали t-критерий Стьюдента, на основании которого находили p-значение. При p>0,05 различия считали статистически незначимыми.

Результаты исследования и их обсуждение

При клинических осмотрах в послеоперационный период в обеих группах отсутствовали осложнения, связанные с несостоятельностью шва ПКС или её трансплантата, поэтому ни один из пациентов не был исключен из исследования.

Оценка сроков восстановления обеих групп пациентов показала немного лучшую положительную динамику у пациентов 1-й группы: возвращение к работе – в среднем раньше на 4,1 дня, отсутствие дискомфорта во время ходьбы более 15 минут в день – на 1,6 дня, отказ от ортеза (а значит, к этому времени активное сгибание в коленном суставе составляло как минимум 110°) – на 1,7 дня, и возвращение к бегу – на 6,4 дня. Однако, эти различия настолько минимальны, что не являются значимыми на только клинически, но и даже статистически – р > 0,05 по всем сравниваемым показателям (Таблица 2).

Таблица 2.

Сроки восстановления после операции (дней)

|

1-я группа – первичное восстановление ПКС |

2-я группа – аутопластика ПКС |

р |

|

|

Возвращение к работе |

28,8 ± 10,2 |

32,9 ± 9,9 |

р = 0,22 |

|

Отсутствие дискомфорта при ходьбе более 15 минут в день |

27,4 ± 10,4 |

29,0± 11,3 |

р = 0,66 |

|

Отказ от ортеза |

29,9 ± 4,7 |

31,6 ± 7,9 |

р = 0,43 |

|

Бег |

89,4 ± 12,6 |

95,8 ± 9,6 |

р = 0,09 |

Наши наблюдения показали, что у пациентов, перенесших шов ПКС, сроки реабилитации немного сокращаются. В 1-й группе 7 пациентов (35 %) вопреки рекомендациям приступили к бегу на 10-20 дней раньше разрешенного срока (90 дней) с последующими отличными функциональными результатами к 12 месяцу. Во 2-й группе пациентов таких нарушений не отмечено: только 3 пациента (15%) вернулись к бегу на 3-5 дней раньше рекомендованного срока (90 дней). Это вызвано не столько недисциплинированностью пациентов 1-й группы, сколько их хорошим самочувствием и ощущением уверенного мышечного контроля. Пациенты, перенесшие менее инвазивный шов передней крестообразной связки с отсутствием необходимости забора трансплантата и формирования широких костных каналов, ощущают свой коленный сустав более «нормальным». Очевидно, имеет смысл для случаев реинсерции ПКС пересмотреть протокол реабилитации в сторону сокращения сроков ограничений нагрузки, однако это требует проведения дополнительных исследований.

Анализ результатов хирургического лечения, проведенный по шкале KOOS через 12 месяцев, показал, что функциональное состояние коленного сустава у пациентов обеих групп находи- лось практически в норме. В 1-й группе средний показатель оказался выше на 1,5 балла, что, однако, не является статистически значимым (р = 0,47).

Вместе с тем, через 12 месяцев с момента операции к прежним спортивным нагрузкам вернулись в 1-й группе 15 пациентов (75 %), а во 2-й группе – только 12 человек (60 %), то есть разница составила 15 %, что достаточно существенно. Эти данные несколько хуже, чем приводится в публикациях последних лет [13, 24, 36, 37], что можно объяснить небольшим сроком наблюдения. Оставшиеся пациенты продолжают реабилитационное лечение и также имеют потенциал к возвращению к привычным нагрузкам (Таблица 3).

Осложнения

Во 2-й группе у одного пациента в раннем послеоперационном периоде развился поверхностный некроз краев послеоперационной раны. У двух пациентов через 4 недели отмечено появление поверхностных лигатурных свищей. Эти осложнения были полностью купированы на фоне соответствующего лечения и не повлияли на сроки проведения реабилитационных мероприятий. У одного пациента после начала занятий бегом (95-е сутки после операции) развился синовит коленного сустава, который купирован после периода покоя и краткосрочного приема нестероидных противовоспалительных препаратов, и больше не повторялся.

Таблица 3.

Показатели через 12 мес. после операции

|

1-я группа – первичное восстановление ПКС |

2-я группа – аутопластика ПКС |

||

|

КOOS (баллы) |

91,1 ± 6,3 |

89,6 ± 6,4 |

|

|

Способность выдерживать привычные спортивные нагрузки (кол-во пациентов) |

Мужчины |

10 (66,7%) |

8 (66,7%) |

|

Женщины |

5 (33,3%) |

4 (33,3%) |

|

|

Всего |

15 (75,0 %) |

12 (60,0 %) |

|

В 1-й группе у одного пациента через 3 месяца выявлено ограничение активного и пассивного сгибания в коленном суставе до 120°, консервативное лечение в последующие месяцы было неэффективно. По результатам МРТ через 8 месяцев выявлен рубцовый процесс в верхнем завороте, предложен артроскопический артролиз коленного сустава, от которого пациент отказался.

Вывод

Артроскопическая реинсерция передней крестообразной связки коленного сустава с ее дополнительной статической аугментацией, выполненная в первые 6 недель после повреждения проксимального разрыва I и II типа по Sherman, имеет сопоставимые результаты в сравнении с протезированием ПКС аутотрансплантатом ST, однако менее травматична, оставляет шансы на сохранение элементов проприоцепции и позволяет раньше вернуться к беговым нагрузкам в послеоперационном периоде.

Финансирование: Исследование не имело спонсорской поддержки.

Funding: The study had no sponsorship.

Список литературы Реинсерция передней крестообразной связки коленного сустава с дополнительной агументацией в острых случаях

- Mahapatra P., Horriat S., Anand B. S. Anterior cruciate ligament repairpast, present and future. Journal of experimental orthopaedics. 2018; 5 (1): S. 20. doi: 10.1186/s40634-018-0136-6.

- Sherman M. F., Lieber L., Bonamo J. R., Podesta L., Reiter I. The longterm follow-up of primary anterior cruciate ligament repair: defining a rationale for augmentation. The American journal of sports medicine. 1991; 19 (3): S. 243-255. doi: 10.1177/036354659101900307.

- Strand T., Molster A., Hordvik M., Krukhaug Y. Long-term follow-up after primary repair of the anterior cruciate ligament: clinical and radiological evaluation 15–23 years postoperatively. Archives of orthopaedic and trauma surgery. 2005; 125 (4): S. 217-221. doi: 10.1007/s00402-004-0766-2.

- Дубров В. Э. Хирургическая коррекция крестообразных и коллатеральных связок коленного сустава в остром периоде травмы (клинико-экспериментальное исследование): дис. … д-ра мед. наук. Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, 2003. [Dubrov V.E. Hirurgicheskaja korrekcija krestoobraznyh i kollateral’nyh svjazok kolennogo sustava v ostrom periode travmy (kliniko-jeksperimental’noe issledovanie). Diss. dokt. med. nauk [Surgical correction of the cruciate and collateral ligaments of the knee joint in acute trauma (clinical and experimental study). Dr. med. sci. diss.]. Moscow, 2003. 434 p. (in Russ.).]

- Chambat P., Guier C., Sonnery-Cottet B., Fayard J. M., Thaunat M. The evolution of ACL reconstruction over the last fifty years. International orthopaedics. 2013; 37 (2): S. 181-186. doi: 10.1007/s00264-012-1759-3.

- Повреждения передней крестообразной связки коленного сустава: диагностика, лечение, реабилитация / под ред. Г. Д. Лазишвили, А. В. Королева. - М.: «ИПК» Дом Книги», 2013. 370 с. [Lazishvili G.D., Korolev A.V., eds. [Injuries of the anterior cruciate ligament of the knee joint: diagnosis, treatment, rehabilitation] Moscow, IPK Dom Knigi Publ., 2013. 370 p. (in Russ.).]

- Рикун О. В., Хоминец В. В., Федотов А. О. Современные тенденции в хирургическом лечении пациентов с разрывами передней крестообраной связки (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. 2017. Т. 23. №. 4. С. 134-145. doi: 10.21823/2311-2905-2017-23-4-134-145. [Rikun O.V., Khominets V.V., Fedotov A.O. Modern tendencies in surgical treatment of patients with the anterior cruciate ligament ruptures (Review of the literature). Travmatologiya i Ortopediya Rossii - Traumatology and Orthopedicsof Russia, 2017, vol. 23, no. 4, pp. 134-145 (In Russia). doi: 10.21823/2311-2905-2017-23-4-134-145.]

- Vaishya R., Agarwal A. K., Ingole S., Vijay V. Current trends in anterior cruciate ligament reconstruction: a review. Cureus. 2015; 7 (11). doi. 10.7759/cureus.378.

- Tulloch S. J., Devitt B. M., Porter T., Hartwig T., Klemm H., Hookway S., Norsworthy C. J. Primary ACL reconstruction using the LARS device is associated with a high failure rate at minimum of 6-year follow-up. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019; 27 (11): S. 3626-3632. doi: 10.1007/s00167-019-05478-3.

- Tulloch S. J., Devitt B. M., Norsworthy C. J., Mow C. Synovitis following anterior cruciate ligament reconstruction using the LARS device. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019; 27 (8): S. 2592-2598. doi: 10.1007/s00167-018-5280-0.

- Bach B. R., Provencher M. ACL surgery: how to get it right the first time and what to do if it fails. NJ: SLACK Incorporated; 2010. 390 p.

- Thomas N., Carmichael J. Failure in ACL reconstruction: etiology, treatment, and results. In The Knee Joint. Paris, Springer. 2012; S. 343-353. doi: 10.1007/978-2-287-99353-4_27.

- Vermeijden H. D., van der List J. P., O’Brien R., DiFelice G. S. Return to sports following arthroscopic primary repair of the anterior cruciate ligament in the adult population. The Kne. 2020; 27 (3): S. 906-914. doi: 10.1016/j.knee.2020.04.001.

- Van Der List J. P., DiFelice G. S. Range of motion and complications following primary repair versus reconstruction of the anterior cruciate ligament. The Knee. 2017; 24 (4): S. 798-807. doi: 10.1016/j.knee.2017.04.007.

- Heusdens C. H. W., Hopper G. P., Dossche L., Roelant E., Mackay G. M. Anterior cruciate ligament repair with independent suture tape reinforcement: a case series with 2-year follow-up. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019; 27 (1): S. 60-67. doi: 10.1007/s00167-018-5239-1.

- Jonkergouw A., van der List J. P., DiFelice G. S. Arthroscopic primary repair of proximal anterior cruciate ligament tears: outcomes of the first 56 consecutive patients and the role of additional internal bracing. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019; 27 (1): S. 21-28. doi: 10.1007/s00167-018-5338-z.

- Kiapour A. M., Murray M. M. Basic science of anterior cruciate ligament injury and repair. Bone & joint research. 2014; 3 (2): S. 20-31. doi: 10.1302/2046-3758.32.2000241.

- Nwachukwu B. U., Patel B. H., Lu Y., Allen A. A., Williams III, R. J. Anterior cruciate ligament repair outcomes: an updated systematic review of recent literature. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2019; 35 (7): S. 2233-2247. doi: 10.1016/j.arthro.2019.04.005.

- Лисицын М. П. Артроскопическая реконструкция повреждений передней крестообразной связки коленного сустава с использованием компьютерной навигации и перспективы ее морфо-функционального восстановления: дис. … д-ра мед. наук. Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва, 2012. [Lisitsyn M. P. Artroskopicheskaja rekonstrukcija povrezhdenij perednej krestoobraznoj svjazki kolennogo sustava s ispol’zovaniem komp’juternoj navigacii i perspektivy ee morfo-funkcional’nogo vosstanovlenija. Diss. dokt. med. nauk [Arthroscopic reconstruction of injuries of the anterior cruciate ligament of the knee joint using computer navigation and the prospects for its morpho-functional restoration. Dr. med. sci. diss.]. Moscow, 2012. 239 p. (in Russ.).]

- Achtnich A., Herbst E., Forkel P., Metzlaff S. Sprenker F., Imhoff A., Petersen W. Acute proximal anterior cruciate ligament tears: outcomes after arthroscopic suture anchor repair versus anatomic single-bundle reconstruction. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2016; 32 (2): S. 2562-2569. doi: 10.1016/j.arthro.2016.04.031.

- Bigoni M., Gaddi D., Gorla M., Munegato D., Pungitore M., Piatti M., Turati M. Arthroscopic anterior cruciate ligament repair for proximal anterior cruciate ligament tears in skeletally immature patients: surgical technique and preliminary results. The Knee. 2017; 24 (1): S. 40-48. doi: 10.1016/j.knee.2016.09.017.

- DiFelice G. S., van der List J. P. Clinical outcomes of arthroscopic primary repair of proximal anterior cruciate ligament tears are maintained at midterm follow-up. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2018; 34 (4): S. 1085-1093. doi: 10.1016/j.arthro.2017.10.028.

- DiFelice G. S., Villegas C., Taylor S. Anterior cruciate ligament preservation: early results of a novel arthroscopic technique for suture anchor primary anterior cruciate ligament repair. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2015; 31 (11): S. 2162-2171. doi: 10.1016/j.arthro.2015.08.010.

- Hoffmann C., Friederichs J., von Rüden C., Schaller C., Bühren V., Moessmer C. Primary single suture anchor re-fixation of anterior cruciate ligament proximal avulsion tears leads to good functional mid-term results: a preliminary study in 12 patients. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2017; 12 (1): S. 171. doi: 10.1186/s13018-017-0678-9.

- Mukhopadhyay R., Shah N., Vakta R., Bhatt, J. ACL femoral avulsion repair using suture pull-out technique: a case series of thirteen patients. Chinese Journal of Traumatology. 2018; 21 (6): S. 352-355. doi: 10.1016/j.cjtee.2018.07.001.

- Gagliardi A. G., Carry P. M., Parikh H. B., Traver J. L., Howell D. R., Albright, J. C. ACL repair with suture ligament augmentation is associated with a high failure rate among adolescent patients. The American journal of sports medicine. 2019; 47 (3): S. 560-566. doi: 10.1177/0363546518825255.

- MacKay G., Anthony I. C., Jenkins P. J., Blyth M. Anterior cruciate ligament repair revisited. Preliminary results of primary repair with internal brace ligament augmentation: a case series. Orthop Muscul Syst. 2015; 4 (2): S. 1-5. doi: 10.4172/2161-0533.1000188.

- Smith J. O., Yasen S. K., Palmer H. C., Lord B. R., Britton E. M., Wilson A. J. Pediatric ACL repair reinforced with temporary internal bracing. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2016; 24 (6): S. 1845-1851. doi: 10.1007/s00167-016-4150-x.

- Ateschrang A., Ahmad S. S., Stöckle U., Schroeter S., Schenk W., Ahrend M. D. Recovery of ACL function after dynamic intraligamentary stabilization is resultant to restoration of ACL integrity and scar tissue formation. Knee surgery, sports traumatology, and arthroscopy. 2018; 26 (2): S. 589-595. doi: 10.1007/s00167-017-4656-x.

- Ortmaier R., Fink C., Schobersberger W., Kindermann H., Leister I., Runer A., Mattiassich G. Return to sports after anterior cruciate ligament injury: a matched-pair analysis of repair with internal brace and reconstruction using hamstring or quadriceps tendons. Sportverletzung· Sportschaden; 2020. doi: 10.1055/a-1019-0949

- Häberli J., Jaberg L., Bieri K., Eggli S., Henle P. Reinterventions after dynamic intraligamentary stabilization in primary anterior cruciate ligament repair. The Knee. 2018; 25 (2): S. 271-278. doi: 10.1016/j.knee.2018.01.003.

- Henle P., Röder C., Perler G., Heitkemper S., Eggli S. Dynamic Intraligamentary Stabilization (DIS) for treatment of acute anterior cruciate ligament ruptures: case series experience of the first three years. BMC musculoskeletal disorders. 2015; 16 (1): S. 1-9. doi: 10.1186/s12891-015-0484-7.

- Krismer A. M., Gousopoulos L., Kohl S., Ateschrang A., Kohlhof H., Ahmad S. S. Factors influencing the success of anterior cruciate ligament repair with dynamic intraligamentary stabilization. Knee surgery, sports traumatology, and arthroscopy. 2017; 25 (12), S. 3923-3928. doi: 10.1007/s00167-017-4445-6.

- Meister M., Koch J., Amsler F., Arnold M. P., Hirschmann M. T. ACL suturing using dynamic intraligamentary stabilisation showing good clinical outcome but a high reoperation rate: a retrospective independent study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2018; 26 (2): S. 655-659. doi: 10.1007/s00167-017-4726-0.

- Джонсон Д. Г., Амендола Д. Г., Барбер Ф. А. Оперативная артроскопия в 2 томах: пер. с англ. / под ред. С. В. Иванникова. М.: Изд-во Панфилова, 2016. Т. 2. 672 с. [Johnson D.G., Amendola A., Barber F.A. Operative arthroscopy. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2012. 1248 p. (Russ. ed.: Johnson D.G., Amendola A., Barber F.A. Operativnaja artroskopija v 2 tomah. Moscow. Izdatel’stvo Panfilova Publ., 2016. vol. 2. 672 p.]

- Ardern C. L., Taylor N. F., Feller J. A., Webster K. E. Fifty-five per cent return to competitive sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: an updated systematic review and meta-analysis including aspects of physical functioning and contextual factors. British journal of sports medicine. 2014; 48 (21): S. 1543-1552. doi: 10.1136/bjsports-2013-093398.

- Ortmaier R., Fink C., Schobersberger W., Kindermann H., Leister I., Runer A., Mattiassich G. Return to sports after anterior cruciate ligament injury: a matched-pair analysis of repair with internal brace and reconstruction using hamstring or quadriceps tendons. Sportverletzung· Sportschaden; 2020. doi: 10.1055/a-1019-0949