Реклама и ценности молодежи: социологический анализ

Автор: Чукреев Петр Александрович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты социологического исследования влияния рекламы на ценностные ориентации молодежи.

Реклама, молодежь, ценности, типологизация, социальные типы

Короткий адрес: https://sciup.org/148181096

IDR: 148181096 | УДК: 316:61:659(571.74)

Текст научной статьи Реклама и ценности молодежи: социологический анализ

Реклама стала неотъемлемым атрибутом современной российской действительности, пронизывающим все сферы общественной жизни. Наряду с традиционными социальными институтами – политическим, профессиональным, образовательным, креативным, художественным, духовным, реклама так же выполняет функцию социализации индивидов. Являясь частью массовой культуры, направленной, в ос- новном, на молодёжь, реклама имеет особенно сильное влияние на эту группу общества.

Однако не всей молодёжью как социальной группой реклама воспринимается одинаково. Степень подверженности рекламному воздействию зависит от ряда факторов, таких как отношения в семье, статус учебного заведения, опыт трудовой деятельности и сложившаяся на тот момент система ценностей молодого человека.

В процессе исследования в Республике Бурятия в 2009 году по специально разработанной методике было опрошено 610 молодых людей – учащихся старших классов школ и студентов профессиональных образовательных учреждений. Полученные социологические данные позволяют выявить особенности влияния рекламы на молодых людей, установить степень подверженности этому влиянию различных групп молодежи, произвести их типологизацию.

За основу деления выборочной совокупности на типы принята эмпирическая типологизация2 – содержательная и формальная классификация наиболее существенных показателей, количественно и качественно характеризующих отношение определенных групп исследуемых к рекламе. Также возможно выделение социальных типов на основе классификации показателей, характеризующих отношение групп исследуемых к рекламе, в частности, толерантно относиться к рекламе, либо относиться к рекламе явно негативно.

Эмпирическая типологизация субъектов процесса социализации, включает в себя три этапа: построения признакового пространства, алгоритмов классификации и оценки качества классификации. Классификация в данном случае определяется как процесс разделения исходной совокупности объектов на классы при помощи формального метода, а типологизация – подразумевает разделение групп однородных объектов до уровня качественной однородности.

Признаковым пространством являются признаки-проявления изучаемого социального явления, выделенные в процессе операционализа-ции основных понятий. Эти признаки-проявления, измеренные имеющимися в распоряжении исследователя средствами, и их значения использованы для выявления необходимых и достаточных признаков классификации.

Классификация основывается на использовании имеющихся в инструментарии исследования шкал по каждому показателю и выведении логической формулы для каждого типа. Качество полученной классификации подтверждается путем нахождения общности признаков для каждого класса. Социальный тип в данном случае можно считать определенным тогда, когда удалось найти схожие признаки для каждого класса и они не совпадают с признаками других классов.

В данном исследовании [2] классификация выборочной совокупности осуществляется по признакам, отражающим субъективное отношение респондентов к рекламе. Субъективное отношение закрепляется принадлежностью этих отношений личности как социальному субъекту, имеющему свою позицию и подверженному воздействию института рекламы со стороны самого общества на конкретного человека.

Более глубокое членение показателей, характеризующих субъективное отношение субъекта к рекламе, и образование второго уровня признакового пространства, дает возможность выделить компоненты:

-

– когнитивные (отражающие отношение к рекламе);

-

– аффективные (степень опасений и ожиданий от влияния рекламы);

– поведенческие (степень принятия рекламной информации в качестве ориентира на определенное поведение, следование тем действиям, к которым призывает реклама).

Любое отношение к социальному явлению может быть положительным, отрицательным и нейтральным. В процессе классификации выявлены группы, имеющие как положительное, так и отрицательное отношение к рекламе.

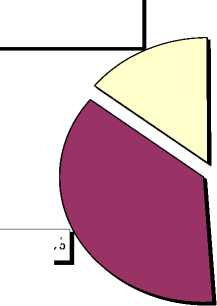

Анализ эмпирических данных позволил предположить, что в выборочной совокупности содержатся три основных типа учащейся молодежи.

Первый тип – объединяет учащихся, достаточно часто обращающих внимание на любого рода рекламу и считающих, что реклама по большей части полезна для общества, поскольку помогает приспособиться к современной жизни. Условно обозначим этот тип как «АФЛ» и назовем его так же условно «адвертофилы» (адвер-тофилы от англ. advertisment (реклама) и др. греч. filos (любовь, привязанность).

Второй тип – учащиеся, нейтрально относящиеся к рекламе, изредка замечающие рекламное присутствие и считающие, что реклама как социальное явление вряд ли оказывает воздействие на молодежь. Условное обозначение данного типа – «СКТ» «скептики».

Третий тип – учащиеся, крайне негативно относящиеся к любым проявлениям рекламы, старающиеся избегать контактов с рекламной информацией и считающие, что реклама пагубно влияет на молодежь, формируя потребительское поведение. Присвоим им условное обозначение «АФБ» – «адвертофобы» (адвертофобы от англ. advertisment (реклама) и др. греч. fobos (страх, боязнь), оба термина введены в рамках данного исследования А.В. Тогошиевой.).

Учитывая то обстоятельство, что в силу низкого экономического статуса учащейся молодежи (в свободном распоряжении практически нет денежных средств) поведенческий компонент слабо выражен, отношение респондентов к рекламе выявляется путем измерения когнитивных и аффективных компонентов.

Субъективное отношение респондентов к рекламе выражается в ответах на вопрос: «Как часто вы замечаете рекламу?» В данном случае, при слабой выраженности поведенческих ком- понентов в субъективном отношении респондентов к рекламе, можно упростить процедуру эмпирической типологизации и считать социальными типами группы респондентов, полученные по распределению ответов на этот вопрос.

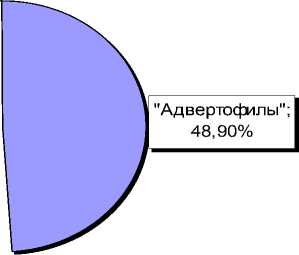

В выборочной совокупности 48,9% респондентов, достаточно часто подверженных влиянию рекламной информации, поэтому можно предположить, что они составляют тип «АФЛ» (адвертофилы); нейтрально относящихся к рекламе и достаточно редко замечающих ее – 36,7% (скептики); негативно воспринимающих рекламу, и старающихся ее избегать – 14,26% (адвер-тофобы) (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Социальные типы учащейся молодежи, формируемые под воздействием рекламы

"Адвертофобы";

14,29%

'Скептики"; 36,70%

Каждый социальный тип имеет специфические особенности восприятия рекламы в процессе социализации в зависимости от внутрисемейных отношений. В структуре социального типа «адвертофилы» значительная часть респондентов проживает с родителями. На процесс социализации молодых людей этого типа в качестве агентов оказывают воздействие матери и бабушки в большей степени, чем в других социальных типах. По уровню образования родителей в данном социотипе преобладают родители с высшим образованием. Матери заняты на работе, не связанной с руководством людьми, велика доля домохозяек, отцы – в статусе руководителей. В отношениях с родителями велика доля бизнес-отношений.

Социальный тип «скептики» – это молодые люди, проживающие в основном с родителями, агенты социализации – матери и братья. Образование родителей – среднее специальное и высшее. Среди родителей преобладают матери в статусе рабочих, либо безработных, отцы – в статусе служащих-неспециалистов и безработных. В отношениях с родителями преобладают отношения сотрудничества и взаимопомощи.

Среди агентов социализации «Адвертофо-бов» наряду с матерями преобладают отцы и дедушки. Родители данного социального типа имеют в большей степени высшее и среднее специальное образование, преобладают матери в статусе руководителей, отцы – в статусе рабочих. В отношениях с родителями чаще, чем в других типах имеют место отношения взаимопомощи и сотрудничества, менее характерны бизнес-отношения.

Образовательный процесс (тип учебного заведения) также влияет на восприятие рекламы молодежью. Так, первый тип «адвертофилы» формируется в основном за счет студентов ВУЗов – именно в этой группе респондентов наибольшее число лояльно, и даже с интересом, от- носящихся к рекламе. Студенты профессионально-технических и средних специальных образовательных учреждений в основном формируют второй тип – «скептики». В третьем типе «адвертофобы» преобладают школьники (10-11 классы).

Уровень успеваемости оказывает воздействие на формирование социального типа: чем выше успеваемость, тем менее восприимчив молодой человек к рекламе. Наибольшая доля респондентов, имеющих хорошую успеваемость, в структуре типа «адвертофобы».

Уровень экономической социализации свидетельствует об успешности прохождения процесса социализации в широком смысле. Относительно высокий уровень занятости молодежи в трудовой сфере является индикатором самостоятельности и независимости, что, в свою очередь, свидетельствует о прохождении следующего этапа социализационного процесса. Так, из числа молодых людей социального типа «адвертофилы» доля лиц, так или иначе совмещающих учебу с трудовой деятельностью, превосходит аналогичный показатель в других социальных типах, причем данному типу присущ мотив финансовой независимости. Наряду с этим, наименьшая доля экономически занятых молодых людей наблюдается в социотипе «ад-вертофобы», социальный тип «скептики» является чем-то средним между двумя типами молодых людей.

В структуре расходов заработанных средств у «адвертофилов» преобладают покупки вещей для себя, а также покупка пива, сигарет, но и наряду с этим покупка необходимых принадлежностей для учебы и подарков родным. «Скептики» более склонны помогать родителям заработанными деньгами, а также тратить средства на подарки друзьям и на собственные удовольствия. «Адвертофобы» намного реже остальных типов помогают родителям деньгами, и не делают подарков близким людям. Уровень экономической социализации является наименьшим в последнем социотипе.

Из всех проблем молодежи как особой социально-демографической группы исключительного внимания заслуживает проблема формирования ее ценностных ориентаций. Ценностные ориентации выступают в качестве связующего звена между объективной социальной средой и индивидуальным сознанием человека, с одной стороны, и между его сознанием, деятельностью и поведением, с другой стороны. Ценностные ориентации молодежи также помогают определить степень ее включенности в общество, т.е. признания общественно значимых ценностей.

В структуре системы ценностных ориентаций современной молодежи среди показателей личного благополучия на первом месте – хорошая семья, на втором – материальный достаток. Наиболее ярко это выражено в социотипе «скептики». Личная независимость и успех в бизнесе – наиболее важны для «адвертрофилов». Интересная работа и профессиональная карьера – более важны для «адверофобов». Доля расхождения во взглядах на социальные ценности в зависимости от принадлежности тому или иному социальному типу мала, однако в числе «адвер-тофилов» в большинстве молодежь, для которой преобладают ценности материального благосостояния.

Говоря о сопоставлении ценностных ориентаций между поколениями «отцов» и «детей», следует подчеркнуть преемственность ценностных систем двух поколений, однако в них существуют и определенные различия, вытекающие из характера исследуемой проблемы – воздействия рекламы на молодежь. Сопоставление показателей, характерных для поколения «отцов», приводится в таблице 1, где использованы результаты исследования, выполненного Е.В. Кочетовым в г. Новочеркасске в 2004-2005 гг.

Таблица 1

Сравнительные характеристики ценностных ориентаций учащейся молодежи

|

Параметры |

АФЛ |

СКТ |

АФБ |

|

1. Материальное положение зависит от меня |

83,2% |

86,6% |

88,1% |

|

2. От меня мало что зависит |

12,8% |

8,9% |

11,9% |

|

1. Для успеха в жизни надо рисковать |

55,7% |

59,8% |

52,4% |

|

2. Лучше не рисковать, а постепенно строить свою карьеру |

40,9% |

35,7% |

47,6% |

|

1. Материальных успехов люди должны добиваться сами |

59,1% |

60,7% |

64,3% |

|

2. Надо проявлять гуманность и помогать бедным |

37,6% |

35,7% |

35,7% |

|

1. Только на интересную работу можно потратить жизнь |

67,8% |

67,9% |

59,5% |

|

2. Главное в работе, сколько за нее платят |

28,9% |

27,7% |

40,5% |

|

1. Надо стремиться к любым доходам |

36,2% |

32,1% |

47,6% |

|

2. Нужно иметь те доходы, которые заработаны честным путем |

60,4% |

63,4% |

52,4% |

|

1. Нужно быть яркой индивидуальностью |

63,8% |

56,3% |

61,9% |

|

2. Лучше жить как все и не выделяться |

32,2% |

39,3% |

38,1% |

Таблица отражает склонность социальных типов к ценностям современного общества. Так, в каждой паре вопросов, вопросы под номером 2 – социальные ориентиры поколения родителей, вопросы под номером 1 – ориентиры современного поколения. Как видно, наибольший разрыв в ценностных системах поколения «отцов» и «детей» наблюдается у социального типа «скептики», более близки к ценностям старшего поколения в вопросах личной ответственности – «адвертофобы», а в вопросах карьеры и материального благополучия – «адверофилы». Большинство молодых людей, относящихся к типу «адвертофобы», больше других стремятся к проявлениям индивидуальности.

Исследование Института социологии РАН, проведенное в 2004 г., позволило выявить одно из отличий в ценностных ориентациях молодого и старшего поколений. Оказалось, что при выборе между свободой и материальным благополучием наблюдается заметная тенденция повышения значимости свободы со снижением возраста. Так, примерно 70% молодых россиян, в возрасте 16-25 лет ставят свободу на первое место [4]. Полученные по результатам нашего исследования данные подтверждают такую тенденцию, причем существует небольшая, но все же значимая доля респондентов, свидетельствующих о снижении стремления к свободе у лиц, подверженных воздействию рекламы.

Аналогично нашей была предложена классификация российской молодежи по социотипам А.Тарасовым [5]. Исследование проводилось в период 1997-2003 среди молодежи в возрастном диапазоне 16-26 лет и принадлежавшей к разным социальным группам. В результате исследования автор разделил респондентов на три типа: «раздавленные брендами», «зависимые от брендов» и «независимые от брендов».

«Раздавленные брендами» (в нашем исследовании по определению совпадает с типом «ад-вертофилы») определяются А.Тарасовым как наименее образованные, обладающие минимальным культурным кругозором, отличающиеся высоким уровнем конформизма и психологически достаточно примитивны. Малолюбопытны, страдают консюмеризмом. Численно это самая большая категория.

«Зависимые от брендов» (по аналогии – «ад-вертофобы») обладают более развитым интеллектом и более широким кругозором, однако также демонстрирующие высокий уровень социального конформизма – и не меньшую, чем «раздавленные», аполитичность. При сильной зависимости от мнения своей социальной среды они приближаются к первой категории по уровню эгоцентричности, хотя их индивидуализм менее выражен. Именно эта категория дает перекос по половому признаку – преобладают женщины.

«Независимые от брендов» («скептики» – в нашем исследовании) в исследовании А.Тарасова являются самой малочисленной, но зато наиболее интеллектуально развитой и социально-активной группой. Это молодежь, обладающая широким кругозором, высоким куль- турным уровнем, занимающая активную социальную позицию, отличающаяся самостоятельным мышлением, высокой политизированностью, выраженной рефлексией, обладающая разветвленными социальными связями.

«Раздавленные брендами» изначально живут в крайне суженном культурном пространстве и никогда не соотносили себя с более сложным культурным миром. Поэтому они не осознают вторжение брендов, агрессивной рекламы и вообще коммерции в культуру как некое насилие, хотя и понимают, что в этой области происходят какие-то изменения.

Результаты нашего исследования хотя и имеют ряд отличий от приведенных выше, однако в главном – в существовании зависимости от рекламы различных социальных типов молодых людей, совпадают.

Обобщая полученный материал, можно сделать вывод, что социальный тип «адвертофилы» по всем проанализированным параметрам соответствует признакам представителей общества, где потребление является наиболее значимой социальной ценностью. Поскольку молодых людей этого социального типа среди молодежи почти половина (48,9%). Система ценностей современного российского общества деформируется в сторону формирования в ней ценностей индивидуализации и потребительства в ущерб другим ценностям, преобладавшим в общественном сознании ранее.