Рекомендации по вспашке почвы на склонах плугами общего назначения

Автор: Макарова Мария Станиславовна, Зацаринный Владимир Андреевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.

Бесплатный доступ

Даны рекомендации по вспашке почвы на склонах плугами общего назначения для снижения механического износа почвы вдоль склона.

Вспашка, почва, плуг, склон, износ, оборот пласта

Короткий адрес: https://sciup.org/140204188

IDR: 140204188 | УДК: 631.31:631.4:631.312

Текст научной статьи Рекомендации по вспашке почвы на склонах плугами общего назначения

Большая часть полей, используемых в земледелии, расположена на склонах, и, следовательно, на них имеет место механический снос почв, который является предшествующим процессом появления водной и ветровой эрозий. Только в Ростовской области поля с уклоном более трех градусов составляют около 25%.

Интенсивная отвальная обработка почвы склоновых полей лемешными плугами общего назначения приводит к постепенному перемещению пахотного слоя вниз по склону, в результате чего на всех склоновых полях толщина гумусного слоя на верхней части склона всегда меньше, чем на нижней части.

Использование глубокой безотвальной обработки почвы склоновых полей не всегда приносит ожидаемых положительных результатов, т.к. неизменная по глубине обработка почвы, наряду с многократными за период роста растений вегетационными поливами, вызывает сильное уплотнение почвы в горизонтах 25–30 и 36–40 см, образуя так называемую «плужную подошву». Эти плотные слои создают исключительно неблагоприятные условия для роста и развития корней и всего растения в целом. В уплотненные слои почвы затруднено проникновение поливной воды и корневой системы. В них подавлены микробиологические процессы [1].

Во многих проведенных исследованиях о работе плугов на склонах даются объяснения отдельным факторам, явлениям, подсказывающим технические решения, снижающие отрицательные моменты их работы, но недостаточно разработок, раскрывающих все закономерности работы плугов на склонах. Поэтому проводимое нами дальнейшее исследование данного вопроса направлено на повышение и сохранение плодородия почвы, увеличение урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур на склоновых полях.

Для получения хорошего качества вспашки с одновременным снижением ее энергоемкости при часто изменяющихся условиях работы плуга необходимо, чтобы лемешно-отвальная поверхность корпуса плуга могла менять свои параметры. В имеющихся предложениях по конструированию таких поверхностей изменение параметров осуществляется в зависимости от скорости вспашки, и не учитываются закономерности движения пласта при вспашке на склонах [2].

В работах по оптимизации лемешноотвальных поверхностей основное внимание уделяется снижению энергоемкости вспашки, но не следует забывать и качественные показатели, влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур, сохранение и повышение плодородия почвы.

Практически все механические средства, используемые для глубокой обработки, предназначены для противоэрозионной вспашки склоновых полей, но они защищают склоны только от водной и ветровой эрозии почвы и никак не уменьшают систематическое перемещение почвы под действием механических обработок, т.е. механическую эрозию почвы [3].

Все сказанное выше подтверждает необходимость проведения исследований по обоснованию оптимизации параметров рабочих органов почвообрабатывающих орудий для защиты склонов от механической эрозии почвы.

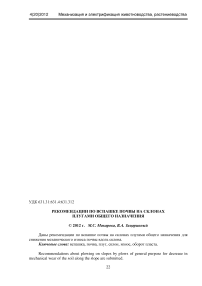

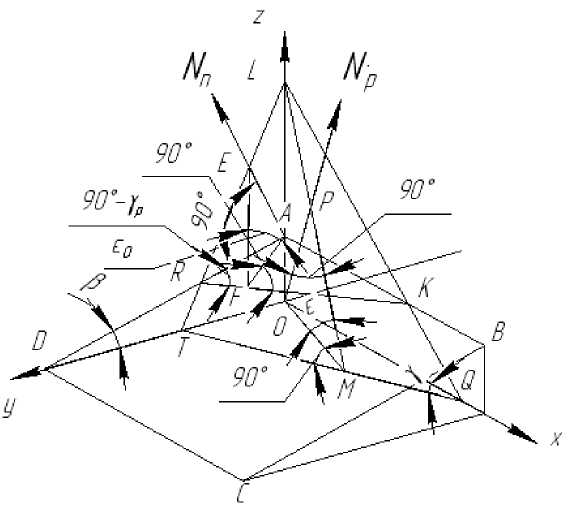

Анализ движения право- и леворежущих рабочих органов плуга при обработке склоновых полей поперек склона (рис. 1) позволил получить зависимости для определения углов постановки лезвия лемеха к стенке и дну борозды [1]:

cosε = cosβcosε

-sinβsinε cosγ ;

sin ε sinγ sinγp = 0 0 ;

sinεp cosε =cosβcosε + sin βsinε cosγ ,

где + β , - β – крутизна склона при отваливании пласта соответственно вниз и вверх по склону;

ε 0 , γ 0 – конструктивные углы рабочих органов соответственно углов постановки лезвия лемеха ко дну и к стенке борозды;

ε p , γ p – углы, которые принимают углы ε 0 и γ 0 при работе на склонах.

При движении праворежущего рабочего органа поперек склона и при отрицательном значении угла β пласт будет отваливаться вверх по склону. В этом случае изменение его угловых параметров будут определяться по зависимостям 3 и 2.

а

б

Рис. 1. Схемы к определению углов ε p и γ p при движении праворежущего ( а ) и леворежущего ( б ) рабочего органа поперек склона

А при движении леворежущего рабочего органа поперек склона и при отрицательном значении угла β пласт будет отваливаться вниз по склону. Тогда изменения угловых параметров у этого рабочего органа будут находиться по зависимостям 1 и 2.

При движении праворежущего рабочего органа поперек склона, когда отваливание пласта происходит вниз по склону, изменение его угловых параметров можно определить по зависимостям 1 и 2, а для определения изменения угловых параметров леворежущего рабочего органа при отваливании пласта вверх по склону можно использовать формулы 3 и 2.

Анализ вышеприведенных зависимостей показывает, что при работе почвообрабатывающих орудий на односкатных склонах угловые параметры их рабочих органов изменяются в зависимости как от направления движения, так и от крутизны склона. Об изменении углов εp и γp можно судить по расчётным данным, представленным в таблице 1, в которой приведены диапазоны изменения параметров рабочих органов.

Эти данные указывают на то, что на склонах рабочие органы в зависимости от направления движения работают с другими параметрами. Следовательно, у них будут различные агротехнические и энергетические показатели работы. Так, наблюдаемый механический снос почвы при обработке на склоновых полях можно объяснить и тем, что при движении почвообрабатывающих орудий вниз по склону (особенно плугов) угол постановки образующих рабочей поверхности рабочих органов к направлению движения значительно возрастает. Это приводит к увеличению перемещения почвы вниз по склону.

Таблица 1

Изменение параметров плуга в зависимости от угла склона и направления движения агрегата

|

Угол склона, град |

Параметры плуга |

Параметры плуга |

||

|

Угол постановки лезвия лемеха к стенке борозды, γ р , град |

Угол постановки лезвия лемеха ко дну борозды, ε р , град |

Угол постановки лезвия лемеха к стенке борозды, γ р , град |

Угол постановки лезвия лемеха ко дну борозды, ε р , град |

|

|

движение агрегата поперек склона с оборотом пласта вниз по склону |

движение агрегата поперек склона с оборотом пласта вверх по склону |

|||

|

3 |

34 |

29 |

42 |

24 |

|

6 |

31 |

31 |

47 |

23 |

|

9 |

28 |

33 |

53 |

22 |

Наблюдаемый различный оборот пласта при вспашке склонов поперек объясняется резким изменением углов ε p и γ p лемешно-отвальной поверхности. Так, при движении пахотного агрегата по горизонтали и при отваливании пласта вверх по склону у лемешно-отвальной поверхности углы ε p уменьшаются, а γ p увеличиваются, при отваливании пласта вниз по склону – наоборот [1].

При изменении склона от 3 до 9 градусов от среднего значения (при угле склона 6 градусов) отклонение угла γ р незначительно и не превышает 6 градусов. Это позволяет предположить, что можно устанавливать постоянные значения ε Ρ и γ Ρ в пределах рабочих склонов.

Известно, что в любой точке рабочей поверхности конкретного рабочего органа угол ε0 изменяется в небольших пределах, и с учетом тригонометрической функции его можно считать постоянным. Угол γ0 изменяется в зависимости от параметров склона и направления движения, и кроме того, может регулироваться. Но при установленном угле γΡ для каких-то условий вспашки (угол склона и направления движения) он не изменяется, то есть остается постоянным. Это позволяет принять, что sinγ sinε = sinε sinγ = const.

Анализ приведенных зависимостей показывает, что при движении почвообрабатывающего орудия поперек склона, когда пласт отваливается вверх по склону, у его рабочего органа угол εp уменьшается, а угол γp возрастает, а когда пласт отваливается вниз по склону – наоборот. Эта зако- произведения sin ε0 cos γ0 и sin ε0 sin γ0 являются постоянными величинами для определенной крутизны склона и направления движения. Учитывая это и анализируя приведенные выше зависимости (1), (2), (3), можно констатировать, что при движении рабочего органа по горизонталям склона номерность подтверждается данными таблицы 1.

Перемещение пласта при вспашке складывается из перемещения почвы по лемешно-отвальной поверхности S (пласт перемещается по траектории S тр , которая приближается к геодезической линии), что подтверждается выражением (5):

S =υp ⋅τдв

где υ р – скорость перемещения почвы по лемешно-отвальной поверхности, м/с;

τ дв – время нахождения почвы на лемешно-отвальной поверхности, с.

Так, для лемешно-отвальной поверхности с углом постановки лезвия лемеха к стенке борозды γ р = 380 перемещение почвы составляет S=S тр =0,85 м, а для рабочей по-

S

υ тр = S , (5)

p тр ,

υp верхности с γр =420 S=Sтр=0,81 м и перемещения после схода с отвала.

Рассматривая движение частиц пласта после схода с лемешно-отвальной поверхности, была получена зависимость для определения абсолютного перемещения частиц пласта вниз по склону при движении агрегата поперек склона:

yC - yD = 2 tg

ε

υ 2 sin2 2 γ sin4 e

| β | 2 . (6)

g

Расчетные значения величин перемещения пласта (сноса почвы) представлены в таблице 2.

Полученные зависимости (1–6) и приведенные данные (табл. 2) указывают на то, что для обеспечения качественной обработки почвы на склонах уменьшения механической эрозии почвы почвообрабатывающие орудия должны иметь рабочие органы с регулируемыми угловыми параметрами. Изменения этих параметров при регулировке должны учитывать как кру- тизну склонов, так и направление движения почвообрабатывающего агрегата [1, 2].

Для сохранения и поддержания плодородия почвы важным условием является оборот пласта с минимальным перемещением в сторону отбрасывания и по ходу движения агрегата. Решение этого вопроса достигается чередованием направлений движения пахотного агрегата с отбрасыванием пласта почвы вверх и вниз по склону поля за цикл обработки.

Таблица 2

Снос почвы вниз по склону по ходу плуга при движении пахотного агрегата поперек склона

|

Угол склона, град |

Скорость движения, км/ч |

γ= 380 |

γ= 400 |

0 γ= 42 |

|

у, м |

у, м |

у, м |

||

|

3 |

7,2 |

0,01 |

0,02 |

0,04 |

|

9,6 |

0,02 |

0,04 |

0,06 |

|

|

10,8 |

0,03 |

0,05 |

0,08 |

|

|

6 |

7,2 |

0,02 |

0,04 |

0,07 |

|

9,6 |

0,04 |

0,07 |

0,13 |

|

|

10,8 |

0,05 |

0,09 |

0,16 |

|

|

9 |

7,2 |

0,04 |

0,06 |

0,11 |

|

9,6 |

0,06 |

0,11 |

0,20 |

|

|

10,8 |

0,08 |

0,14 |

0,26 |

Примечание: γ р – угол постановки лезвия лемеха к стенке борозды; ε р =260 – угол постановки лезвия лемеха к дну борозды.

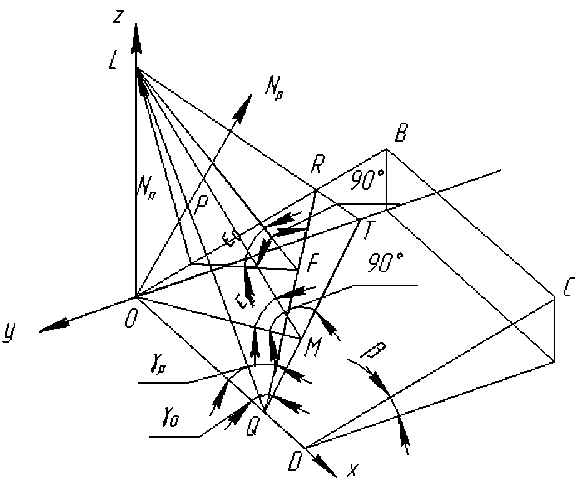

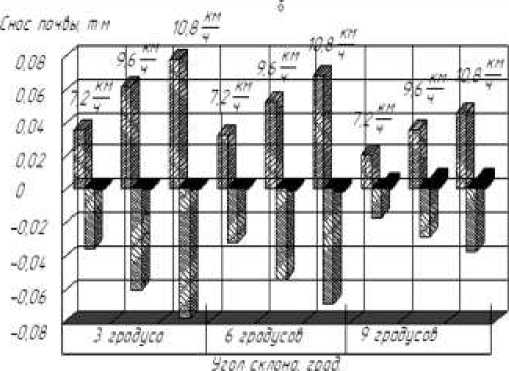

■ – механический снос почвы, т·м; [^ – перемещение вверх, т·м

– перемещение вниз, т·м

Рис. 2. Снос почвы при обработке склоновых полей: при классической схеме обработки «всвал–вразвал» ( а ); при рациональном чередовании направлений оборота пласта ( б )

Представленные на рисунке 2 графики позволяют визуально оценивать величину механического сноса (перемещения пласта) при классической схеме обработки «всвал–вразвал» при предлагаемой схеме, основанной на чередовании оборота пласта по годам цикла обработки поля. По второй схеме обработки снос почвы на склоновых полях существенно уменьшается [1].

Рекомендуемое чередование направлений оборота пласта по годам обработки склоновых полей и значения скорости вспашки, в зависимости от крутизны склона, приведены в таблице 3.

Таблица 3

|

Угол склона |

1-й год |

2-й год |

3-й год |

Снос почвы, т·м |

|

3 0 |

Оборот пласта вверх по склону V=9,6 км/ч |

Оборот пласта вверх по склону V=9,6 км/ч |

Оборот пласта вниз по склону V=10,8 км/ч |

вверх 0,008 |

|

60 |

Оборот пласта вверх по склону V=9,6 км/ч |

Оборот пласта вниз по склону V=7,2 км/ч |

вверх 0,0025 |

|

|

90 |

Оборот пласта вверх по склону V=9,6 км/ч |

Оборот пласта вниз по склону V=7,2 км/ч |

вверх 0,001 |

Рациональное чередование направлений оборота пласта по годам обработки склоновых полей

Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра организации обработки склоновых полей лемешными плугами общего назначения и разработки рекомендаций для снижения механического сноса почвы вдоль склона. Рекомендации состоят в следующем.

-

1. При обработке склонового поля определенной крутизны лемешными плугами общего назначения необходимо осуществлять рациональный подбор рабочей скорости движения агрегата и направления движения агрегата. Например, склоны крутизной 60 рационально обрабатывать при скорости 7,2 км/ч с чередованием направления движения агрегата поперек склона следующим образом: 1-й год с оборотом пласта вверх; 2-й год с оборотом пласта вверх по склону; 3-й год с оборотом пласта вниз по склону (рис. 2).

-

2. Для сокращения цикла обработки склоновых полей лемешными плугами общего назначения рекомендуется использовать схему регулирования скорости при движении агрегата поперек склона с чередованием оборота пласта вверх и вниз по склону.

-

3. Во избежание холостых проходов рекомендуется использовать оборотные плуги, предназначенные для гладкой вспашки. При данном условии цикл обработки склоновых полей можно сократить в некоторых случаях до 1 года.

-

4. Максимального эффекта можно добиться, применяя почвообрабатывающие орудия с регулируемыми угловыми параметрами рабочих органов (угол постановки лезвия лемеха ко дну борозды и угол постановки лезвия лемеха к стенке борозды), которые устанавливаются в зависимости от крутизны склонового поля и направления движения агрегата (снос почвы снижается в 1,3–1,5 раза за одну обработку).

Список литературы Рекомендации по вспашке почвы на склонах плугами общего назначения

- Макарова М.С. Параметры процесса обработки почвы склоновых полей лемешными плугами: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук/М.С. Макарова. -Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010. -134 с.

- Протокол № 11-35В-03 (9110356). Исследования механической эрозии при вспашке склонов/Минсельхоз России, Северо-Кавказская МИС. -Зерноград, 2003. -26 с.

- Горбатович Ж.Н. О возможности критерия оптимальных параметров лемешно-отвальных поверхностей/Ж.Н. Горбатович, С.А. Стародетко//Вычислительная техника в машиностроении. -Минск. -1992. -№ 2. -С. 42-47.

- Макарова М.С. О механической эрозии почвы при работе плуга на склоновых полях/М.С. Макарова, В.А. Зацаринный//Проблемы современной аграрной науки: материалы международной заочной научной конференции. -Красноярск, 2009. -С. 6-10.