Реконструкция и верификация удельных объёмных активностей 131I и 137Cs в атмосфере и осадков в населённых пунктах за период выпадений продуктов аварии на ЧАЭС

Бесплатный доступ

Приводятся технология и результаты реконструкции среднерайонных удельных объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере и осадков (при отсутствии метеоданных) в населённых пунктах в период радиоактивных выпадений после аварии на ЧАЭС. Реконструированные на их основе плотности выпадений 137Cs и 131I в населённых пунктах совпадают с фактическими величинами, основанными на данных спектрометрии проб почв. Пространственная структура реконструированных удельных плотностей загрязнения растительности пастбищ 137Cs и 131I на время начала выпаса крупного рогатого скота на территории 4-х загрязнённых областей России отражает совместное влияние основных факторов: удельных объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере, осадков в период выпадений и плотности биомассы растительности пастбищ. Создана взаимосогласованная верифицированная база радиоэкологических данных для проведения последующих исследований влияния основных факторов на пространственную структуру формирования доз внутреннего облучения щитовидной железы и всего тела жителей загрязнённых областей России в год аварии.

Авария на чаэс, реконструкция, верификация, активность 137cs и 131i в атмосфере, осадки в период радиоактивных выпадений, выпадения 137cs и 131i на местность и растительность, дозы, внутреннее облучение, радиоэкологическая модель, погодные условия года аварии

Короткий адрес: https://sciup.org/170170212

IDR: 170170212

Текст научной статьи Реконструкция и верификация удельных объёмных активностей 131I и 137Cs в атмосфере и осадков в населённых пунктах за период выпадений продуктов аварии на ЧАЭС

Для реконструкции доз внутреннего облучения населения после радиационных аварий с выбросом радиоактивных продуктов в атмосферу с использованием имитационных моделей транспорта радионуклидов в окружающей среде [1-4] необходима информация о динамике осадков в год аварии и объёмных активностей радионуклидов в атмосфере в период их выпадений.

При аварии на ЧАЭС данные о динамике объёмных активностей радионуклидов в атмосфере были получены непосредственно только в радиоактивной струе над 4-м блоком [5, 6]. Информация о динамике осадков на территории загрязнённых областей РФ за период весны-лета 1986 г. имеется в архивах Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД) в виде данных метеостанций и метеопостов.

В связи с этим предлагается технология восстановления уровня осадков (при отсутствии метеоданных) и средних объёмных активностей 137Cs в атмосфере над населёнными пунктами в период радиоактивных выпадений из облака продуктов аварии на ЧАЭС.

Описание метода

Входная информация. Для реконструкции объёмной активности 137Cs в атмосфере над загрязнённой территорией Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей России в период радиоактивных выпадений после аварии на Чернобыльской АЭС использовалась следующая информация:

Власов О.К.* – зав. лаб., д.т.н.; Щукина Н.В. – ст. научн. сотр. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.

-

• база данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) о плотностях выпадения 137Cs во всех 13157 населённых пунктах 4-х областей,

-

• данные ВНИИГМИ-МЦД о динамике осадков за период апрель-май 1986 г. на 36 метеостанциях и 68 метеопостах 4-х областей,

-

• данные ВНИИГМИ-МЦД о динамике среднерайонных среднесуточных температур приземного слоя атмосферы с февраля по июнь 1986 г. для 4-х областей,

-

• среднерайонное время начала и окончания радиоактивных выпадений продуктов аварии

на ЧАЭС в 4-х областях [7].

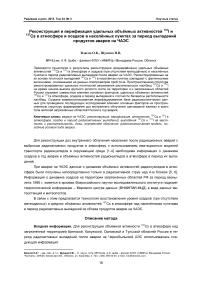

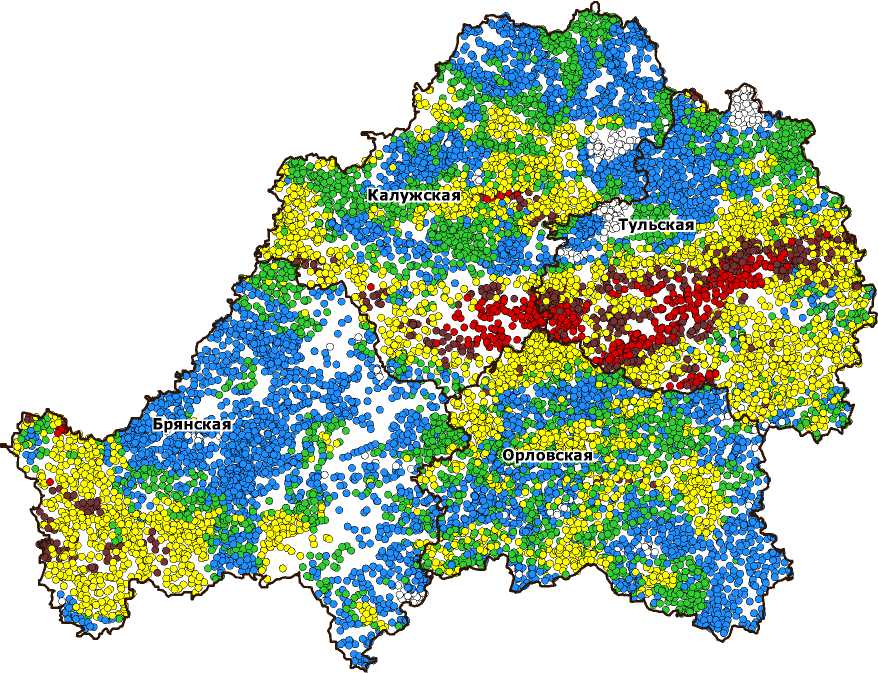

Подготовка данных для реконструкции. Сначала с использованием метеоданных за 1986 г. из базы архивов ВНИИГМИ-МЦД вычленялись осадки только за период радиоактивных выпадений. Эти данные приписывались населённым пунктам в местах расположения метеостанций и метеопостов и вместе с данными о плотностях выпадения 137Cs на территории 4-х областей представлялись в виде карты (рис. 1).

Рис. 1. Карта осадков за период выпадений радиоактивных продуктов аварии на ЧАЭС на территориях Брянской (8*), Калужской (7*), Орловской (3*) и Тульской (5*) областей по данным ВНИИГМИ-МЦД.

* – число населённых пунктов без осадков.

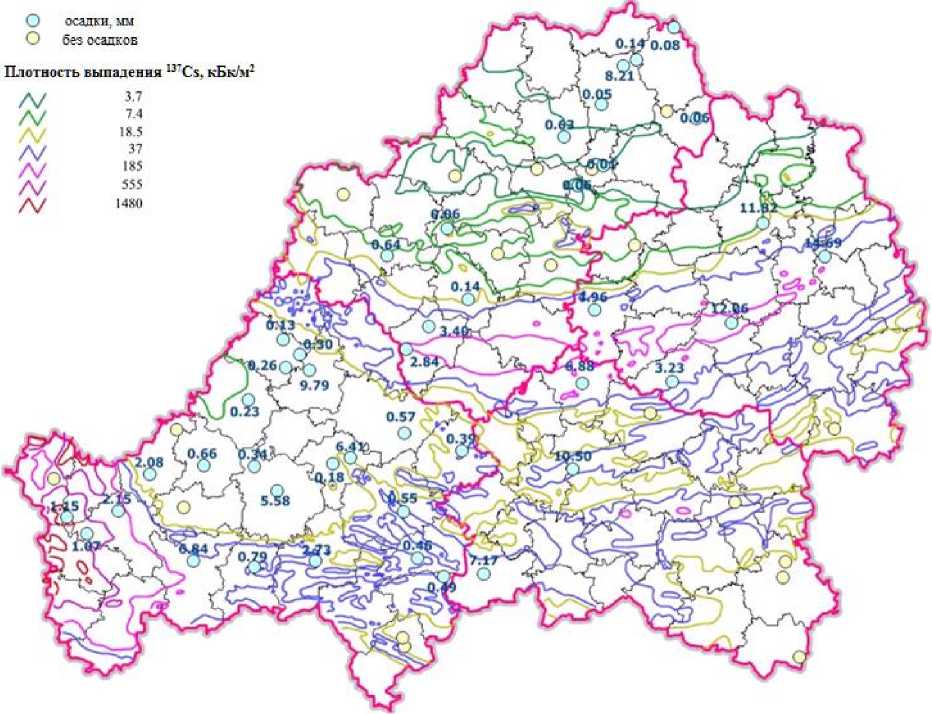

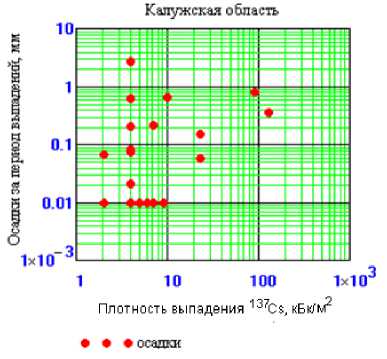

Из рис. 1 видно, что выпадения продуктов аварии на ЧАЭС в населённых пунктах в местах расположения метеостанций и метеопостов в 80% случаев сопровождались осадками. Причём видимой корреляции между осадками и плотностью выпадений 137Cs на местность нет (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма рассеивания: плотности выпадений 137Cs в населённых пунктах – осадки за период выпадений по метеоданным. Величина 0,01 мм присвоена населённым пунктам без осадков для их отображения на логарифмической шкале осадков.

Можно отметить, что осадки в период выпадений были во всех населённых пунктах с плотностью выпадения 137Cs свыше 37 кБк/м2, за исключением 2-х населённых пунктов Брянской области и 3-х Тульской. Существенные осадки, более 1 мм, были и в малозагрязнённой центральной части Брянской области.

Затем в агроклиматическом блоке радиоэкологической модели [1] по данным ВНИИГМИ-МЦД о годовом ходе среднесуточных среднерайонных температур воздуха рассчитывались среднерайонные плотности биомассы травы на время начала выпадений. Эти данные использовались для расчётов плотностей выпадения 137Cs на местность, покрытую растительностью.

Далее, с учётом того, что максимальные размеры районов во всех 4-х областях не превышают несколько десятков километров, предполагалось, что пространственное распределение удельных объёмных активностей продуктов аварии в радиоактивном облаке над каждым районом было однородным. Предполагалось также, что в районах с размахом плотностей выпадения 137Cs больше 10 минимальная плотность выпадений была обусловлена «сухими» выпадениями.

Схема расчёта. Было выполнено 2 варианта независимых расчётов среднерайонных удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере.

Первый вариант: входная информация - минимальные плотности выпадения 137Cs в районах. Средние за период выпадений удельные объёмные активности 137Cs в атмосфере над территориями всех районов восстанавливались по соотношению (1) в предположении, что минимальные плотности выпадений 137Cs в районах были обусловлены чисто «сухими» выпадениями.

С

Cs a

Cs a min

dry

( K gr

Cs

⋅ ν dg

+ (1 — K g 7 ) ■ VC ) ■ 9dep

где СCs - средняя объёмная активность 137Cs в атмосфере над районом, кБк/м3; aCSn - минимальная плотность выпадения 137Cs в районе, кБк/м2; odep - продолжительность радиоактивных выпадений, сут; vCS , vCS - эффективные скорости сухого осаждения 137Cs на раститель- ность и на почву, м/сут (равны соответственно 1,5 мм/с и 0,5 мм/с) [8, 9]; K Cry - коэффициент задержки радионуклидов травой при «сухих» выпадениях, безразмерная величина.

<7 ( t ) = 1 - exp( - a 0 ■ п ■ P f gr ( t )) , g - g<

где а 0 - константа, 1,75 (м2/кг); п - доля сухого вещества во влажной биомассе растительности, равная 0,2; P fgr (t) - плотность сырой биомассы растительности, оцениваемая в данном районе по температурным условиям весны 1986 г., кг/м 2 .

Второй вариант: входная информация - плотности выпадений 137Cs в населённых пунктах и осадки в период выпадений. Объёмная активность 137Cs в облаке над районами реконструировалась по соотношению (3) по метеоданным об осадках в населённых пунктах в период выпадений и плотностям выпадений 137Cs.

Cs σ

,

K

wet gr

0,693

( 1 ) = L ai ■ (1 — exp( --------

R dep ( t - 9 0 >

S wl

L ai ( t ) = L mr ■ (1 - exp( - a 1 x p ( t )))

- где K wet - коэффициент задержки радионуклидов растительностью при мокрых выпадениях, безразмерная величина; Rdep (t,о0) - динамика накопления осадков, отсчитываемая со времени начала выпадений (90 ), мм; Lai - толщина слоя дождевой воды на поверхности листьев, мм;

L max - относительная максимальная площадь листовой поверхности растительности, безразмерная величина, равная 7 [8, 9]; а^ - константа размерности, 1 м2/кг; Swl - максимальная толщина слоя дождевой воды, удерживаемая растительностью, мм, для 137Cs равна 0,2 мм [8, 9].

Rdep ( t , e 0) = Rdep

t - e 0

⋅ , e 1 - e 0

где R – осадки за период выпадений, мм; θ – время окончания выпадений, сутки после аварии.

Если в районе было несколько населённых пунктов с метеоданными, то для этого района рассчитывалось среднегеометрическое значение удельной объёмной активности 137Cs в облаке.

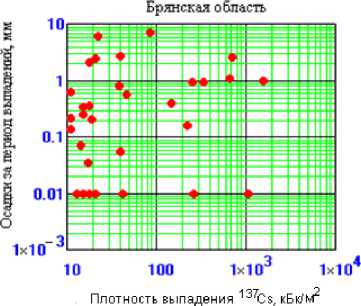

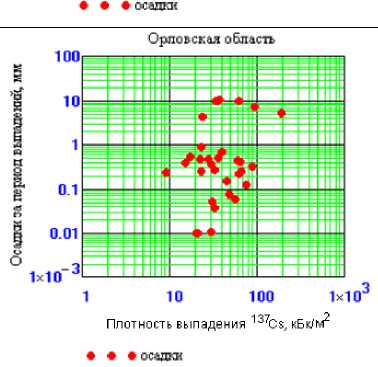

Результаты реконструкции удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере над загрязнёнными районами областей России и осадков в населённых пунктах в период радиоактивных выпадений

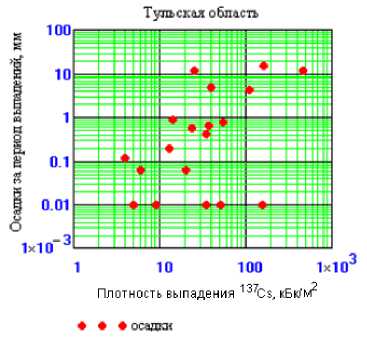

Для всех районов с метеоданными об осадках было получено 2 варианта данных о среднерайонных удельных объёмных активностях 137Cs в атмосфере: по данным об осадках в период выпадений (данные Х) и данным о минимальных величинах плотностей выпадения 137Cs в районах (данные Y). Сопоставление диаграмм рассеивания показало, что оба метода в среднем по всему объёму данных дают довольно близкие результаты (рис. 3). Среднегеометрическое значение отношений данных Y/Х и их стандартное среднегеометрическое отклонение соответственно равны µ =1,19 и σ =3,17, а угловой коэффициент уравнения логарифмической регрессии log( Y ) = a + в • iog( X ) равен 0,85.

Рис. 3. Диаграмма рассеивания величин удельных объёмных активностей 137Cs в облаке.

Ось Х – расчёт по данным о минимальных плотностях выпадения 137 Cs в районах в предположении «сухих» выпадений; ось Y – расчёт по метеоданным об осадках в период выпадений и плотностям выпадений 137 Cs; Число_НП=104 – число населённых пунктов с метеоданными об осадках.

Реконструированные двумя независимыми способами удельные объёмные активности 137Cs в атмосфере над районами с метеоданными в свою очередь использовались для реконструкции плотностей выпадения 137Cs в населённых пунктах с метеоданными и минимальными плотностями выпадения 137Cs. Расчёты для населённых пунктов с метеоданными проводились по соотношению (3), где удельная активность 137Cs в облаке Ca была оценена по минимальной плотности выпадения 137Cs в районе. Для населённых пунктов с минимальной плотностью выпадения 137Cs в районе расчёты проводились по соотношению для «сухих» выпадений (1), где удельная активность 137Cs в облаке Ca наоборот была оценена по плотности выпадения 137Cs в населённых пунктах с осадками. Анализ диаграмм рассеивания: фактические – реконструированные плотности выпадения 137Cs в населённых пунктах показал, что в обоих случаях графики логарифмической регрессии между расчётными и фактическими данными проходят практически по диагонали (рис. 4).

Рис. 4. Диаграммы рассеивания: фактические – реконструированные плотности выпадения 137Cs в населённых пунктах 4-х областей России.

а) фактические – реконструированные плотности выпадений в населённых пунктах с метеоданными; б) реконструированные плотности «сухих» выпадений 137 Cs – минимальные плотности выпадений 137 Cs в районах.

Для дальнейших расчётов в районах с метеоданными использовалось среднегеометрическое значение удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере. Полученные результаты свидетельствуют о пригодности предложенной технологии для реконструкции удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере после аварии на ЧАЭС.

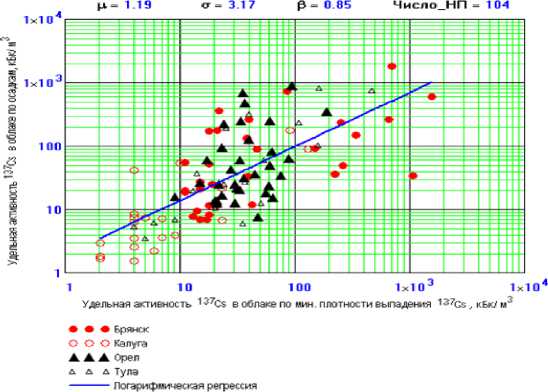

Карта реконструированных объёмных активностей 137Cs в приземном слое атмосферы над районами 4-х областей приведена на рис. 5. Для районов с метеоданными использовались среднегеометрические величины двух значений: по метеоданным и по минимальным плотностям выпадения 137Cs в населённых пунктах района.

Удельные объёмные активности 137Cs, кБк/м

<0.10

0.10...0.20

0.20...0.50

0.50...1.00

>1.00

0.72

Рис. 5. Реконструированные объёмные активности

4-х загрязнённых областей России.

137Cs в атмосфере над районами

Можно отметить, что согласно расчётам концентрации объёмной активности 137Cs в облаке свыше 1 кБк/м3 были только над юго-западными районами Брянской области и над Калужско-Тульским пятном больших плотностей выпадения 137Cs. Высокая активность 137Cs в атмосфере в сочетании с осадками в период прохождения облака радиоактивных продуктов аварии на ЧАЭС над этими территориями привели к существенному загрязнению местности. В то же время реконструированная удельная объёмная активность 137Cs в облаке над центральной частью Брянской области оказалась существенно ниже, меньше 0,4 кБк/м3. По метеоданным здесь в период прохождения облака прошли существенные дожди. Однако они в силу незначительной активности 137Cs в облаке обусловили лишь слабое загрязнение местности.

С использованием реконструированных среднерайонных удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере и фактических плотностей выпадения 137Cs на местность по соотношению (5) реконструировались величины осадков за период выпадения во всех населённых пунктах 4-х загрязнённых областей.

Cs σ

. С R

R dep = R dep ⋅ θdep =

-

dry Cs dry Cs

[ K gr ‘ v dg + <1 - K gr ) ' v ds 1' 6dep

Cs

Rw

,

где С RN – среднерайонная удельная объёмная активность 137Cs в облаке.

В расчётах полагалось, что в населённых пунктах с фактическими плотностями выпадения 137Cs на местность ( σ ) меньшими реконструированных плотностей «сухих» выпадений 137Cs ( σ RN ), были чисто «сухие» выпадения, но из облака с меньшей удельной объёмной активностью 137Cs ( C NP ), равной:

NP RN σ NP

C a = C a ⋅ RN σ dry

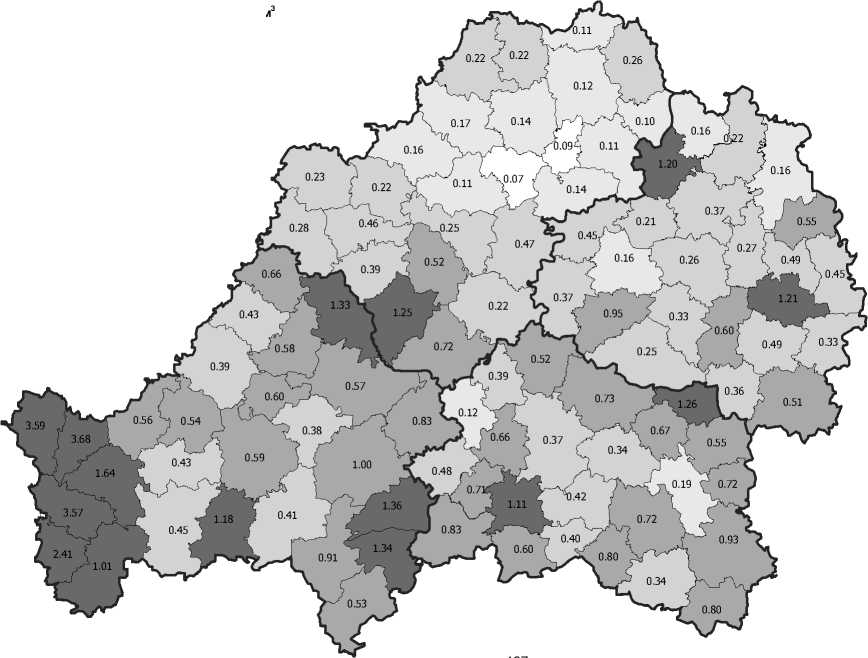

Результаты реконструкции приведены на рис. 6.

Осадки, мм

<0.1; сухие выпадения

0.1...0.5

0.5...1

1...5

5...10

>10

Калужская

Брянская

Орловская

Рис. 6. Реконструированные эффективные средние значения осадков за период радиоактивных выпадений в населённых пунктах 4-х загрязнённых областей России.

Как следует из сопоставления данных на рис. 5 и 6, наибольшие плотности выпадения 137Cs в юго-западной части Брянской области были обусловлены в основном большими плотностями объёмных активностей 137Cs в атмосфере при умеренных осадках 1-5 мм. Калужско-Тульский след наоборот был обусловлен в основном осадками в период выпадений свыше 5 мм.

Таким образом, полученные данные об удельной объёмной активности 137Cs в облаке продуктов чернобыльской аварии над загрязнёнными областями России в общих чертах не противоречат имеющейся информации об осадках в период радиоактивных выпадений и плотностях выпадений 137Cs на местность.

Предложенная технология позволила получить базу полного набора взаимосогласованных данных: плотности выпадения 137Cs в населённых пунктах, удельные объёмные активности 137Cs в облаке продуктов чернобыльской аварии над всеми районами 4-х загрязнённых областей России и осадки в населённых пунктах в период радиоактивных выпадений.

Реконструкция удельных объёмных активностей 131I в атмосфере над загрязнёнными районами областей России

Средние за период выпадений удельные объёмные активности 131I в атмосфере над загрязнёнными районами областей России могут быть восстановлены, так же как и для 137Cs, по данным о плотностях выпадения 131I в населённых пунктах либо по данным об отношениях активностей 131I/137Cs в выпадениях.

В работе [10] по данным измерений выпадений 131I на планшеты и результатам реконструкции выпадений 137Cs на Европейской части территории бывшего СССР (ЕТС) была построена карта-схема загрязнения 131I территории ЕТС. Как отмечают авторы статьи, «из-за сравнительно редкой сети метеостанций построенная карта имеет обобщённый характер и не позволяет выявить тонкую структуру картины загрязнения местности. Для построения детальной карты необходимо было в мае-июне 1986 г. провести сплошную авиационную гамма-спектрометрическую съёмку местности с небольшими межмаршрутными расстояниями, с проведением наземных заверочных маршрутов с отбором проб почвы и определением содержания в них 131I. Такое подробное картирование загрязнения почвы короткоживущим 131I до его полного распада своевременно провести не было возможности». Аналогичная работа по реконструкции радионуклидного состава выпадений продуктов аварии на ЧАЭС на территории бывшего СССР была выполнена Питкевичем В.А. с соавторами [11].

В этой работе реконструкция плотностей выпадения 131I в населённых пунктах проведена на основе статистического анализа данных гамма-спектрометрии 2867 проб почвы, отобранных в 1986-1988 гг. на территории Украины, Белоруссии и России. В работе приведены статистические регрессионные соотношения между различными парами радионуклидов в выпадениях, в том числе и для пары 137Cs–131I, в зависимости от расстояния между местом пробоотбора и ЧАЭС на «северо-восточном следе» – северная часть 30-км зоны, южная часть Гомельской области Белоруссии, Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области России. По этим регрессионным соотношениям были рассчитаны и приведены в приложении к этой работе плотности удельного поверхностного загрязнения 131I 11 областей территории России (около 7000 населённых пунктов). Такой подход в настоящее время представляется нам крайне упрощённым ввиду значительной неоднородности как радионуклидного состава выпадений продуктов аварии на ЧАЭС на местность [12], не связанной с расстоянием от неё, так и плотностей выпадения 137Cs на местность, обусловленные неоднородностью активностей радионуклидов в атмосфере и осадками в период их выпадений. Данные спектрометрии проб почв на территории Гомельской и Брянской областей могут быть использованы для верификации реконструированных плотностей выпадения 131I.

Отметим, что сведения о соотношении форм существования 131I и его удельных объёмных активностей в облаке продуктов аварии на ЧАЭС над загрязнёнными областями России, необходимые для реконструкции транспорта 131I по трофической цепочке с использованием радиоэкологической модели [1-4], крайне ограничены. Обзор этих данных приведён в работе [10].

В ней отмечается, что вопрос о взаимодействии аэрозольной, молекулярной и органической форм радиойода с подстилающей поверхностью и их трансформации в процессе переноса в атмосфере практически не исследован. Соотношение между активностью этих форм радиойода при выбросе из развала аварийного реактора ЧАЭС менялось со временем. Если при взрыве реактора в воздух было выброшено значительное количество 131I в аэрозольной форме, то затем при засыпке реактора инертными материалами, горении его графитовой кладки и в последующий период доля 131I в газовой фазе выбросов должна была возрастать. Из данных работы [12] следует, что доля 131I в аэрозольной форме быстро уменьшалась со временем. На высоте 300 м над развалом реактора 8 мая доля 131I в аэрозольной форме составляла 69%, а 14-15 мая на расстоянии, примерно, 1000 км к северу от ЧАЭС на высоте 2 км доля аэрозольной фракции 131I составляла 45-55%, 17 мая – 24%, а 19 мая – 10%. С учётом того, что радиоактивные выпадения на территории России произошли в течение первых 2-3 суток после аварии на ЧАЭС, в качестве первого приближения можно принять долю аэрозольного йода равной 70%, как над развалом реактора 8 мая.

Наиболее полным источником информации о среднерайонных отношениях активностей 131I к 137Cs в выпадениях является методика оценки эффективных доз, в части доз внешнего облучения населения [7]. В ней приведены значения отношений плотностей выпадений радионуклидов (включая 131I) к плотности выпадения 137Cs для всех загрязнённых областей России. По данным этой работы, отношения активностей 131I/137Cs в выпадениях для всех районов 4-х наиболее загрязнённых областей России практически постоянно, за исключением Злынковского района Брянской области. Пересчитанный к дате аварии размах значений этого отношения изменяется от минимальной величины 10,4 в Плавском районе Тульской области до максимальной, равной 11,9, в Климовском районе Брянской области. В Злынковском районе величина этого отношения существенно выше и равна 15,0.

В этой ситуации можно попытаться использовать радиоэкологическую модель [1-4] для решения обратной задачи восстановления отношения активностей 131I//137Cs в атмосфере по данным их радиометрии в трофической цепочке: выпадения на местность, растительность, молоко и организм человека.

Из общих соображений следует, что при продвижении по этой цепочке точность такой реконструкции будет уменьшаться. Так, неопределённость отношения активностей 131I//137Cs на почве обусловлена только неопределённостью информации об их отношении в атмосфере и скоростями их выпадения, зависящими от осадков и соотношений форм нахождения 131I в атмосфере. Для растительности эта неопределённость дополнительно увеличивается за счёт неопределённости информации о коэффициентах задержки радионуклидов на её поверхности, зависящими от типа растительности и её биомассы в период выпадений. Неопределённость активностей 131I и 137Cs в молоке, активностей 131I и 137Cs в теле человека будет дополнительно увеличиваться за счёт вариабельности рационов кормления животных, питания населения и метаболизма этих радионуклидов в организмах животных и человека.

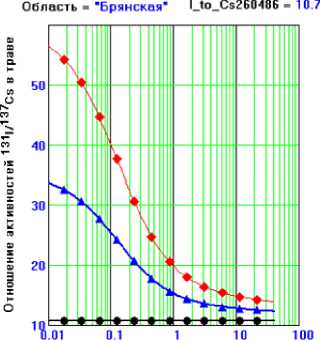

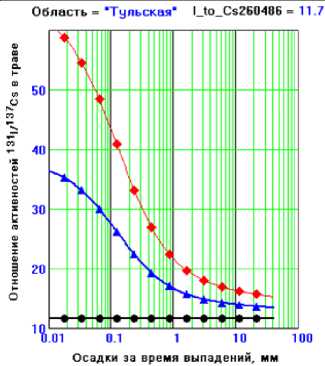

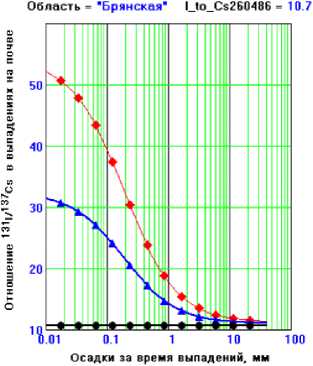

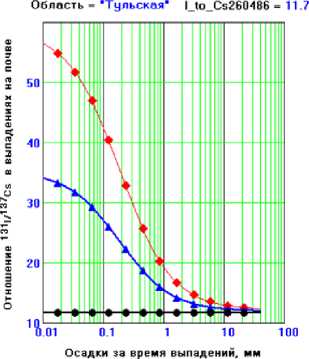

Расчёты показывают (рис. 7), что размах возможных отношений выпадений активностей 131I к 137Cs как на почву, так и на растительность быстро уменьшается с увеличением как доли аэрозольного 131I в атмосфере, так и осадков за период выпадений.

Осадки за время выпадений, мм

♦-♦-♦ доля аэрозольного йода ОО А А А доля аэрозольного йода 0.5

•-•-• доля аэрозольного йода 1.0

а)

♦-♦-♦ доля аэрозольного йода 0.0

А А А доля аэрозольного йода 0.5 •-•-е доля аэрозольного йода 1.0

в)

♦ ♦ ♦ доля аэрозольного йода 0.0

А А А доля аэрозольного йода 0.5 • ♦ ♦ доля аэрозольного йода 1.0

♦ ♦♦ доля аэрозольного йода 0.0

А А А доля аэрозольного йода 0.5

• • • доля аэрозольного йода 1.0

б)

г)

Рис. 7. Зависимости отношений активностей 131I к 137Cs в траве (а, в), на почве (б, г) от осадков за период выпадений и от доли аэрозольного йода в облаке для центральной части Брянской и Тульской областей.

Отношения активностей 131I к 137Cs в выпадениях на почву (рис. 7б, г) при осадках свыше 10 мм перестают зависеть от доли аэрозольного 131I в атмосфере и практически равны отношению их активностей в атмосфере. Для загрязнённой растительности при осадках свыше 10 мм это отношение больше их отношений в атмосфере в 1,3-1,4 раза (рис. 7а, в).

Принимая во внимание, что отношение активностей 131I к 137Cs в выпадениях на территории России, приведённое к времени аварии на ЧАЭС, по данным [7] было практически постоянно и отношение 131I к 137Cs в выпадениях, по данным наших оценок, перестаёт зависеть от форм нахождения 131I в атмосфере и равно отношению их объёмных активностей в облаке только при осадках свыше 1 мм за время выпадений, данные [7] можно использовать в качестве первого приближения для оценок величин отношения объёмных активностей 131I/137Cs в облаке. Для более точных оценок можно использовать информацию об отношении суммарной активности всех форм существования 131I к активности 137Cs в выпадениях на почву или растительность при осадках за время выпадений свыше 10 мм. Это позволит оценивать величину отношения объёмных активностей 131I/137Cs в облаке с ошибкой, не превышающей 30-40%. Вопрос о соотношениях форм существования 131I в атмосфере может быть корректно решен только путём их прямых измерений.

Верификация реконструированных удельных объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере над загрязнёнными районами областей России по данным спектрометрии проб почв

С использованием реконструированных удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере и осадков в населённых пунктах в период радиоактивных выпадений по модели [1-4] рассчитывались плотности выпадений 137Cs и 131I на местность. В расчётах полагалось, что отношения 131I/137Cs в атмосфере равны их среднерайонным отношениям в выпадениях [7], а соотношение аэрозольной, молекулярной и органической форм 131I в облаке равно 0,7/0,15/0,15.

Верификация метода реконструкции удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере над загрязнёнными районами проводилась путём анализа распределений отношений расчёт-ные/измеренные плотности выпадений 131I, 137Cs, их отношения (131I/137Cs) и регрессионных зависимостей этих отношений от плотностей выпадения 137Cs в населённых пунктах и от реконструированных удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере.

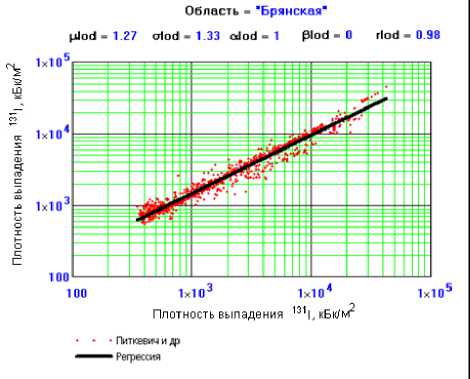

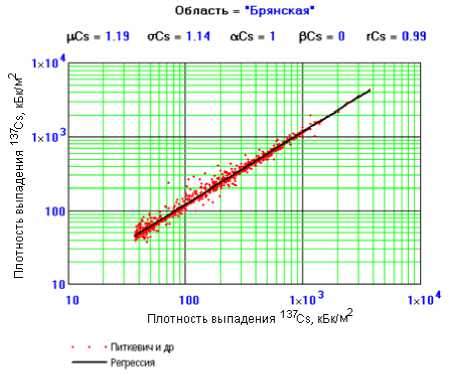

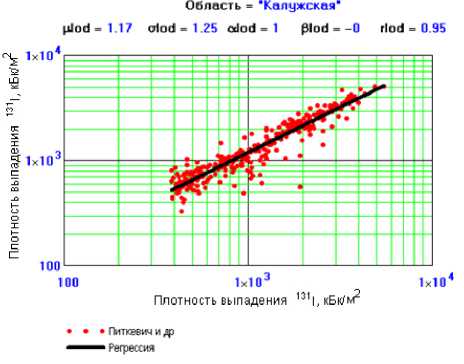

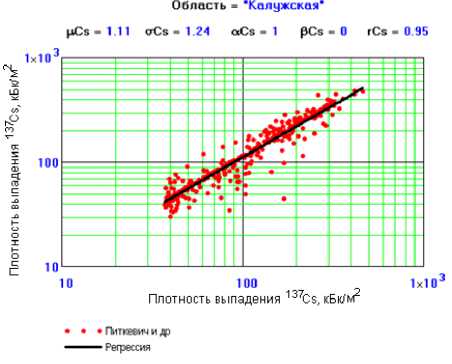

Для этого из перечня населённых пунктов в Приложении к работе [11] была сделана выборка только тех, в которых производился отбор проб почвы. Для этих населённых пунктов была произведена реконструкция плотностей выпадения 131I на местность. Результаты их сопоставления с данными работы [11] показывают удовлетворительное согласие расчётных и измеренных плотностей выпадения 131I и 137Cs на местность (рис. 8 и табл. 1).

Рис. 8. Диаграммы рассеивания величин плотностей выпадения 137Cs и 131I в населённых пунктах (ось Х), данные спектрометрии проб почв (ось Y) – реконструкция по радиоэкологической модели, для Брянской и Калужской областей.

Рис. 8 (продолжение). Диаграммы рассеивания величин плотностей выпадения 137Cs и 131I в населённых пунктах (ось Х), данные спектрометрии проб почв (ось Y) – реконструкция по радиоэкологической модели, для Брянской и Калужской областей.

Статистические параметры диаграммы рассеивания

Таблица 1

|

Область |

µCs |

µIod |

σCs |

σIod |

αCs* |

αIod* |

βCs* |

βIod* |

rCs |

rIod |

|

Брянская |

1,19 |

1,27 |

1,14 |

1,33 |

1,0 |

1,0 |

0,0 |

0,0 |

0,99 |

0,98 |

|

Калужская |

1,11 |

1,17 |

1,24 |

1,25 |

1,0 |

1,0 |

0,0 |

0,0 |

0,95 |

0,95 |

|

идеал |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

0,0 |

1,0 |

|||||

µCs, µIod – среднегеометрическое значение плотностей выпадения 137 Cs и 131 I соответственно; σCs, σIod – стандартное среднегеометрическое отклонение плотностей выпадения 137 Cs и 131 I соответственно;

r – коэффициент корреляции; * Y = α ⋅ X β .

Диапазоны изменений среднегеометрических значений и стандартных среднегеометрических отклонений отношений: по данным спектрометрии проб почв [11] (ось X) – реконструкция по радиоэкологической модели (ось Y), для µ=(1,11, 1,27), для σ=(1,14, 1,33), для коэффициента корреляции r=(0,95, 0,98); коэффициенты пропорциональности и показатели степени степенной регрессионной зависимости равны их идеальным значениям α=1,0, β=0.

Результаты реконструкции параметров радиационной обстановки на территории загрязнённых областей России

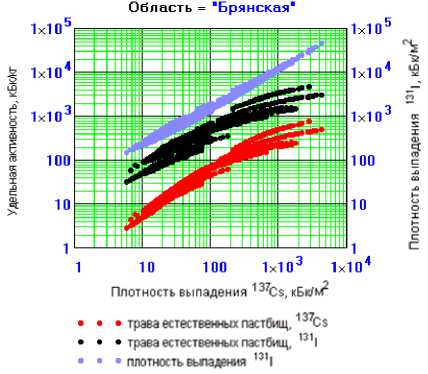

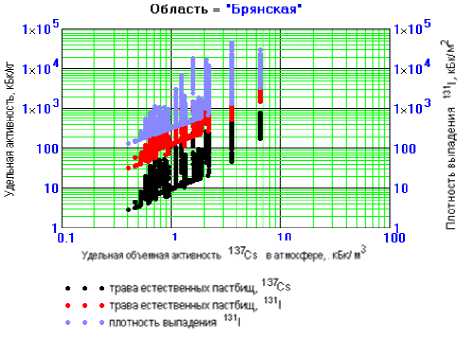

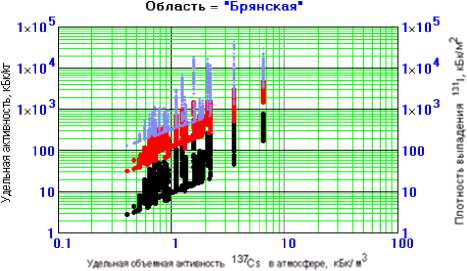

С использованием полученной информации по радиоэкологической модели [1-4] были рассчитаны параметры радиационной обстановки на территории загрязнённых областей России. На рис. 9 приведены для 131I и 137Cs расчётные зависимости плотностей выпадения на почву и удельных активностей в траве от плотности выпадения 137Cs во всех населённых пунктах Тульской и Брянской областей при удельной объёмной активности 137Cs в облаке, равной 1 кБк/м3. В расчётах полагалось, что отношения 131I/137Cs в облаке равны их среднерайонным отношениям в выпадениях [7], а соотношение аэрозольной, молекулярной и органической форм 131I в облаке равно 0,7/0,15/0,15.

Из особенностей зависимостей на рис. 9 отметим, что, во-первых, в обеих областях отношения плотностей выпадения 131I/137Cs на почву в населённых пунктах с плотностями выпадения 137Cs, большими 100 кБк/м2, равны их отношениям в атмосфере. Во-вторых, с уменьшением плотностей выпадения 137Cs до 5 кБк/м2 величина этих отношений увеличивается до 24 в Тульской и до 19 в Брянской области. Максимальные величины этих отношений в выпадениях на растительность немного больше и равны 29 в Тульской и 23 в Брянской области. Результаты расчётов показывают, что с ростом плотностей выпадения 137Cs величины отношения удельных активностей 131I/137Cs в траве уменьшаются значительно быстрее, чем их отношение в выпадениях на почву. Соответственно эта закономерность будет справедливой и для отношения доз внутреннего облучения щитовидной железы от 131I к дозам внутреннего облучения всего тела от 137Cs. С использованием среднерайонных данных [11] о времени выпадений, базы расчётных данных об осадках за время выпадений, динамики сырой биомассы травы на пастбищах и объёмных активностей 131I и 137Cs в атмосфере по соотношению (7) рассчитывались удельные активности 137Cs и 131I в траве естественных пастбищ на время начала выпаса крупного рогатого скота (КРС) для всех населённых пунктов Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей России.

а)

б)

• • • трава естественна пастбищ, 137С$

• • • трава естественна пастбищ, ”’|

• • • плотность вьпаденм ,э,1

в)

Рис. 9. Зависимости удельных активностей 131I и 137 Cs в траве (левая ось Y), плотности выпадения 131I (правая ось Y) от плотности выпадения 137Cs (а), удельной объёмной активности 137Cs в атмосфере (б) и от осадков за период выпадений (в) на время начала выпаса КРС.

Cs , I q gr

( 6 past

Cs , ' dry , Cs , I Cs , ' wet , Cs , ' _ Cs , I

C a ■ ( K gr ' V dg + K gr ' R dep " Rw ) ' 6 dep

p gr ( ^ dep )

p gr ( 6 past ) _ e- ( A CCs'* + ^ C’’1 )( 6 past - 6 dep ) p gr ( 6 dep )

кБк/кг, (7)

где qC’ ’I - удельные активности 137Cs и 1311 в траве, кБк/кг; CCs J - средние объёмные активно- сти Cs и I в атмосфере, кБк/м ; рдr (t) - плотность биомассы растительности, кг/м ; epast

- время начала выпаса молочных коров, сутки после аварии; xcsj/C’;' - скорости распада и самоочищения растительности от цезия и йода под действием естественных факторов, сут-1,

λ Cs = λ I =0,026 сут-1. gr gr

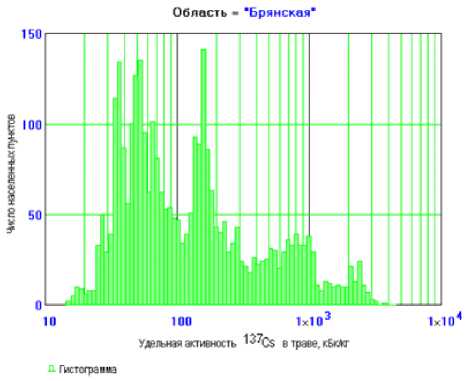

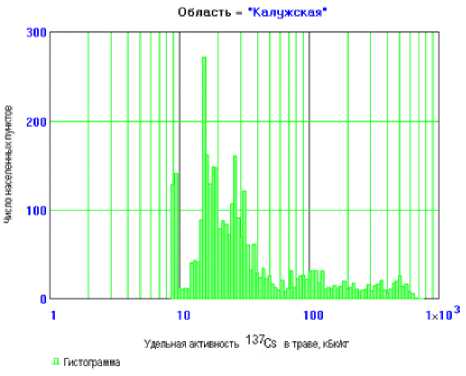

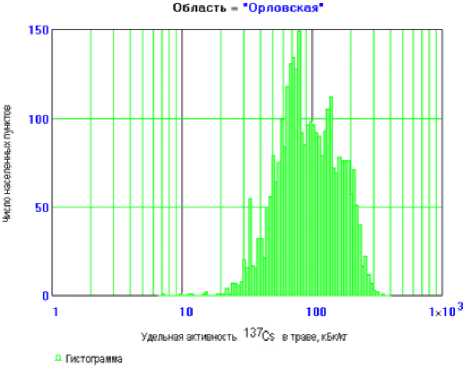

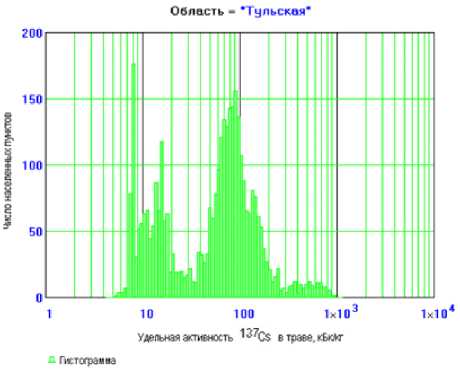

Для выявления пространственной структуры этих параметров сначала для 137Cs строились диаграммы его областных распределений по числу населённых пунктов (рис. 10).

Рис. 10. Диаграммы распределений удельных активностей 137Cs в траве естественных пастбищ Брянской и Калужской областей.

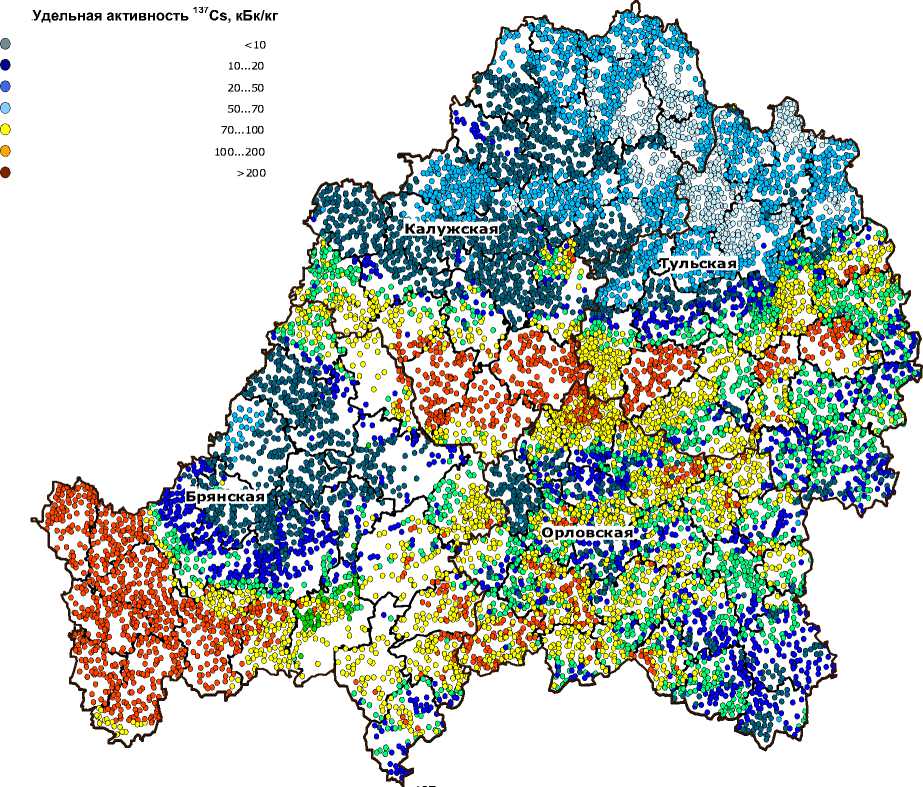

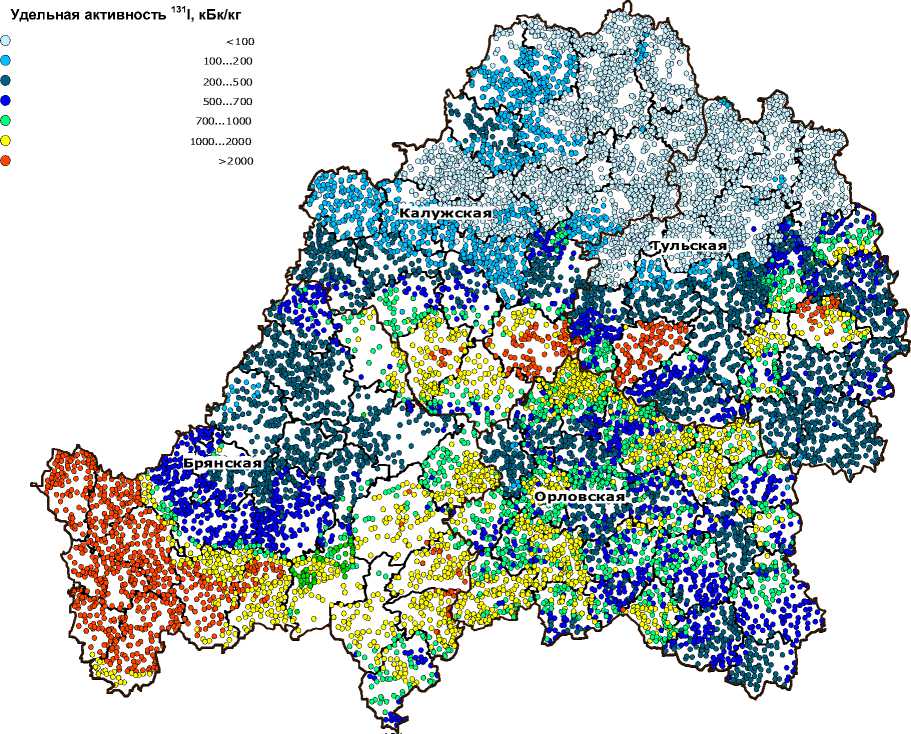

Из особенностей данных на рис. 10 отметим четыре максимума для Брянской области от большего к меньшему: на юго-западе, на северо-востоке, востоке и западе её центральной части. Причем, первые два максимума относятся только к небольшой части всей Брянской области. Распределение в Орловской области имеет только один максимум с одинаковыми по поряд- ку величин активности травы пастбищ в её центральной и юго-восточной части. Для распределения Калужской области характерно пологое плато в области удельных загрязнений травы, свыше 50 кБк/кг для 137Cs и 150 для 131I, образовавшееся в основном за счёт существенно больших активностей 137Cs и 131I и осадков свыше 5 мм. Большой пик при меньших величинах обусловлен в основном пятнами осадков 0,5-1 мм. Для Тульской области характерным является два приблизительно одинаковых по величине максимума для зон с большими и малыми величинами удельных загрязнений травы, обусловленные совместным действием осадков и объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере. Эти диаграммы использовались для определения структуры градаций величин на картах удельных активностей 137Cs в траве естественных пастбищ (рис. 11). Поскольку в среднем отношение активностей 131I/137Cs в атмосфере на время аварии было равно 10, величины градаций на карте для 131I (рис. 12) были выбраны в 10 раз большими, чем 137Cs. При таком выборе на картах (рис. 11, 12) проявились все особенности фракционирования 131I относительно 137Cs в выпадениях на растительность, обусловленные как различиями скоростей их сухого и мокрого осаждения, так и периодами их полураспада.

Рис. 11. Карта удельной активности 137Cs в траве естественных пастбищ на время начала выпаса КРС, кБк/кг.

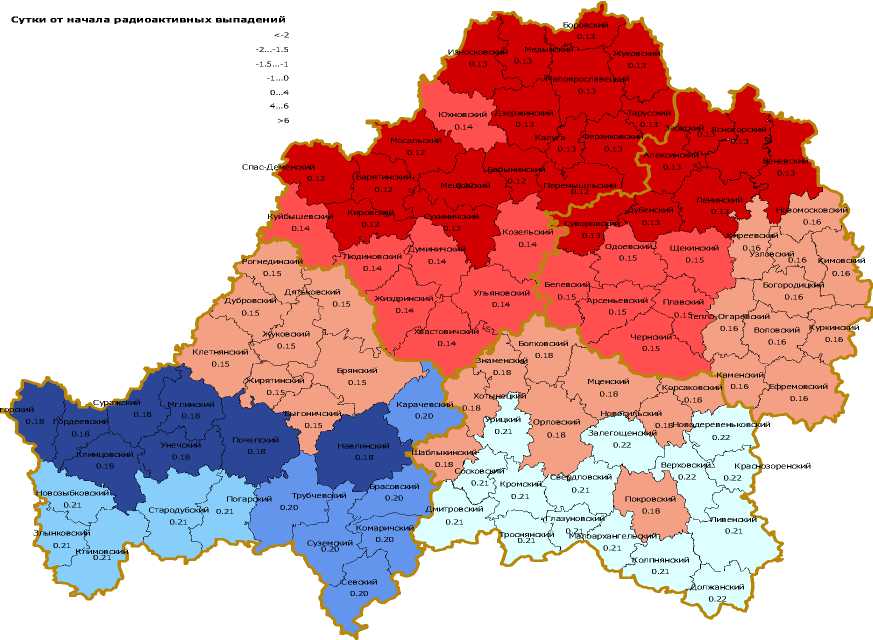

Пространственная структура данных на рис. 11, 12 отражает совместное влияние 4-х факторов: удельных объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере, осадков в период выпадений, плотности биомассы растительности пастбищ на время начала выпадений и времени начала выпаса крупного рогатого скота, обусловленных погодными условиями года аварии. Так, в модели принималось, что перевод крупного рогатого скота на пастбища проводился при выпол- нении двух условий: когда среднесуточная температура становилась большей 10 °С, а запас биомассы растительности достигал 0,2 кг/м2. В южных районах Брянской и Орловской области эти условия начали выполняться до начала радиоактивных выпадений (рис. 13).

Рис. 12. Карта удельной активности 131I в траве естественных пастбищ на время начала выпаса КРС к плотности выпадения 137Cs, кБк/кг.

В более северных Калужской и Тульской областях это происходило только через 7-14 суток после начала выпадений (рис. 13). Здесь к времени начала выпадений запас биомассы растительности был в 1,5-2 раза меньший, чем в более южных областях (рис. 13). За счёт этого здесь существенно меньшим было и удельное загрязнение травы пастбищ 137Cs и 131I. К времени начала выпаса их величины еще уменьшилась за счёт прироста чистой биомассы и самоочищения растительности. Для короткоживущего 131I добавился фактор его самораспада (рис. 11, 12). Поэтому при сравнительно одинаковых осадках и удельных объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере в северных частях Тульской области и на западе центральной части Брянской области удельное загрязнение травы пастбищ 137Cs было в 3-5 раз, а 131I в 5-10 раз меньше. Более высокие плотности удельного загрязнения травы пастбищ 137Cs и 131I на востоке центральной части Брянской области, чем на западе обусловлены только большими объёмными активностями 137Cs (рис. 5) и соответственно 131I в атмосфере, при прочих равных условиях: осадках (рис. 6) и времени начала выпаса молочных коров (рис. 13).

Сутки от начала радиоактивных выпадений

0.13

0.12

Барятинский

0.12

Мещ0о.1в2ский

Ленинский убенский

Кировский

0.14

Козельский

0.14

0.16

0.14

0.16

0.15

0.14

0.14

Каменский

Мценский рсаковский

0.18

глинский

0.18

0.18

0.20

Орловский еревеньковский

0.18

Почепский

Унечский

Навлинский дловский

0.21

Новозыбковский

Покровский

0.21

Дмитровский ивенский азуновский

0.21

0.21

0.20

0.21

олпнянский евский

0.20

0.22

рдеевский 0.18

Брянский 0.15

уркинский 0.16

Чернский

0.15

Трубчевс

0.20 д

Краснозоренский 0.22

ирятинский 0.15

линцовский 0.18

Верховский > 0.22

Залегощенс

0.22

ерзиковски 0.13

фремовский 0.16

Богородицки

0.16

Суземский 0.20

Троснянский

Жиздринский 0.14

0.21 Кромский

0.21

Ясногорский

. 0.13

Тарусский 0.13

Одоевский Щекинский

0.15 Арсеньевский Плавский

0.15 0.15Тепло-Огаре

Погарс

Стародубский 0.21

Юхновский Дзержинский

0.14 0.13

Рис. 13. Время выпаса КРС от начала радиоактивных выпадений и плотность биомассы растительности пастбищ (кг/м2).

Выводы

По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы.

-

• Предложена и реализована технология реконструкции среднерайонных удельных объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере и осадков в населённых пунктах в период радиоактивных выпадений.

-

• Реконструированные на их основе плотности выпадений 137Cs: минимальные в районах 4-х загрязнённых областях России и в населённых пунктах с метеоданными практически совпадают с данными сборников НПО «Тайфун» [13] по радиоактивному загрязнению территории населённых пунктов Российской Федерации 137Cs, 90Sr и 239+240Pu, обусловленному аварией на Чернобыльской АЭС.

-

• Сопоставление реконструированных плотностей выпадения 131I в населённых пунктах с фактическими величинами, основанными на данных спектрометрии проб почв, также показывают их практически полное совпадение.

-

• Пространственная структура реконструированных удельных плотностей загрязнения растительности пастбищ 137Cs и 131I на территории 4-х загрязнённых областей России отражает совместное влияние основных факторов: удельных объёмных активностей 137Cs и 131I в атмосфере, осадков в период выпадений, плотности биомассы растительности пастбищ на время начала выпадений и времени начала выпаса крупного рогатого скота, обусловленных погодными условиями года аварии.

-

• По результатам выполненной работы создана взаимосогласованная верифицированная база радиоэкологических данных для проведения дальнейших исследований влияния основных факторов на пространственную структуру формирования доз внутреннего облучения щитовидной железы и всего тела жителей загрязнённых областей России в год аварии.

Список литературы Реконструкция и верификация удельных объёмных активностей 131I и 137Cs в атмосфере и осадков в населённых пунктах за период выпадений продуктов аварии на ЧАЭС

- Власов О.К. Радиоэкологическая модель транспорта радионуклидов йода и цезия по пищевым цепочкам после радиационных аварий с выбросом в атмосферу для исследований закономерностей формирования доз внутреннего облучения населения. Часть 1. Описание, постановка и свойства агроклиматического блока модели//Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 2. С. 16-34.

- Власов О.К. Радиоэкологическая модель транспорта радионуклидов йода и цезия по пищевым цепочкам после радиационных аварий с выбросом в атмосферу для исследований закономерностей формирования доз внутреннего облучения населения. Часть 2. Описание, постановка и свойства блоков метаболизма радионуклидов 131I и 137Cs в органах крупного рогатого скота//Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 3. С. 21-39.

- Власов О.К. Радиоэкологическая модель транспорта радионуклидов йода и цезия по пищевым цепочкам после радиационных аварий с их выбросом в атмосферу для исследований закономерностей формирования доз внутреннего облучения населения. Часть 3. Описание, постановка и свойства блоков метаболизма радионуклидов 131I и 137Cs в органах человека//Радиация и риск. 2014. Т. 23, № 1. С. 32-50.

- Власов О.К. Радиоэкологическая модель транспорта радионуклидов йода и цезия по пищевым цепочкам после радиационных аварий с выбросом в атмосферу для исследований закономерностей формирования доз внутреннего облучения населения. Часть 4. Исследования закономерностей формирования доз//Радиация и риск. 2014. Т. 23, № 2. С. 7-27.

- Borisov N.B., Verbov V.V, Kaurov G.A. Contents and concentrations of gaseous and aerosol radionuclides above Unit-4 of the Chernobyl NPP/Questions of Ecology and Environmental Monitoring. Volume 1. Moscow, 1992.

- Gaziev Ya.I., Nazarov L.E, Lachikhin A.V. Investigation of physical and chemical characteristics of materials in gaseous and aerosol forms released of the Chernobyl accident and assessment of the intensity of the releases/Proceeding of the First All-Union Conference “Radiation Aspects of the Chernobyl Accident”, Obninsk, 1988. Volume 1. Sankt-Peterburg: Hydrometeoizdat Publishing House, 1993.

- Балонов М.И., Брук Г.Я., Голиков В.Ю., Шутов В.Н., Савкин М.Н., Питкевич В.А., Степаненко В.Ф., Вакуловский С.М. Оценка доз облучения населения Российской Федерации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: сборник методических документов/под ред. академика РАМН Г.Г.Онищенко. Санкт-Петербург, 2006. С. 8-55.

- Möller H., Pröhl G. ECOSYS for Excel, Version 1.4 E. A radioecological model for assessing contamination of foodstuffs and radiation exposure following a release of radionuclides, using Microsoft Excel, Schumannstr. 12, D-85598 Baldham.

- Muller H., Prohl G. ECOSYS-87: a dynamic model for assessing radiological consequences of nuclear accidents//Health Physics. 1993. V. 64, N 3. P. 232-252.

- Махонько К.П., Козлова Е.Г., Волокитин А.А. Динамика накопления радиойода на почве и реконструкция доз от его излучения на территории СНГ, загрязнённой после аварии на Чернобыльской АЭС//Радиация и риск. 1996. Вып. 7. С. 140-191.

- Питкевич В.А., Шершаков В.М., Дуба В.В., Чекин С.Ю., Иванов В.К., Вакуловский С.М., Махонько К.П., Волокитин А.А., Цатуров Ю.С., Цыб А.Ф. Реконструкция радионуклидного состава выпадений на территории России вследствие аварии на Чернобыльской АЭС//Радиация и риск. 1993. Вып. 3. С. 62-93.

- Борисов Н.Б., Огородников Б.Н., Качанова Н.И. Наблюдение за газоаэрозольными компонентами радиойода и радиорутения в первые недели после аварии на ЧАЭС//Охрана окружающей среды, вопросы экологии и контроль качества продукции. 1992. Вып. 1. С. 17-24.

- Данные по радиоактивному загрязнению территории населенных пунктов Российской Федерации 137Cs, 90Sr и 239+240Pu. Обнинск: Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НПО «Тайфун», 2000.