Реконструкция "истории жизни" индивида из кургана 7 могильника Девица V

Автор: Добровольская М.В., Володин С.А., Шевченко А.А., Попов М.А., Степанова Е.А., Данилевская В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Реконструкции индивидуальной «истории жизни», основанные на комплексном изучении скелетных останков, являются традиционным направлением работы с палеоантропологическими материалами в археологическом контексте, а появление новых методов способствует их большей достоверности. При раскопках кургана 7 могильника Девица V в 2021 г. Донской экспедицией ИА РАН было открыто интересное погребение, в котором присутствовали останки одного индивида. Это был мужчина в возрасте старше 45 лет, более точное определение возраста которого осложнено патологиями. У этого индивида были выявлены следы давних множественных переломов, а также комплекс признаков, позволяющих диагностировать диффузный идиопатический скелетный гиперостоз, который наиболее часто встречается у мужчин старшего возраста с избыточным весом и нарушением обмена веществ. По результатам изучения изотопного состава азота коллагена костной ткани можно заключить, что в рационе индивида преобладали животные белки. На основании характеристики состояния здоровья, физического статуса и типа питания, а также с привлечением исторических источников и с учетом археологического контекста ставится вопрос о принадлежности индивида к особой группе скифского жречества.

Скифы, жречество, диффузный идиопатический гиперостоз, высокобелковая диета

Короткий адрес: https://sciup.org/143180150

IDR: 143180150 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.224-240

Текст научной статьи Реконструкция "истории жизни" индивида из кургана 7 могильника Девица V

Реконструкции биографических событий, запечатленных в скелетных останках людей из погребальных археологических памятников – направление исследований традиционное и актуальное в равной мере. Достаточно напомнить

1 Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Минобрнауки России, системный номер № 075-10-2020-116 (номер гранта 13.1902.21.0023).

о работах М. М. Герасимова, Д. Г. Рохлина, В. В. Гинзбурга, позволивших подтвердить исторические свидетельства о хромоте Ярослава Мудрого ( Гинзбург , 1940; Герасимов , 1940; Рохлин , 1940), об обстоятельствах трагической гибели Андрея Боголюбского ( Рохлин, Майкова-Строганова , 1935). Выявление индивидуальных особенностей, засвидетельствованных в исторических документах, – основа для идентификации исторических личностей наряду с палеогенетической экспертизой. Достоверность этих методов многократно подтверждена ( Бужило-ва , 2009). Исследования, посвященные реконструкциям «истории жизни», получили значительное развитие в ряде стран и научных школ в рамках концепций биоархеологии и контекстуальной антропологии ( Krogman , 1935; Buikstra, Beck , 2006; Breathing New Life…, 2012; The Bioarchaeology of Individuals…, 2014).

В практике работы со скелетными останками людей из археологических памятников мы зачастую сталкиваемся с маркерами преодоленных стрессов, залеченными травмами, хроническими заболеваниями, следами повреждений на скелете, несовместимых с жизнью, и проч. Все эти и многие другие особенности позволяют также воссоздавать события индивидуальной жизни человека, имени которого время не сохранило. Опираясь на палеопатологические проявления и другие признаки, мы можем реконструировать факты, которые были «биографически важными» для этого индивида.

В том случае, когда само погребение или обстоятельства обнаружения останков неординарны, возникает интригующая задача воссоздать события индивидуальной биографии в особом археологическом контексте. Так, всегда повышенное внимание вызывают костные материалы из погребений, которые на основании значительных трудозатрат, масштабности, «богатого» сопровождения могут быть отнесены к высокостатусным.

Индивидуальные биоархеологические реконструкции имеют свою специфику и отличаются от популяционных, более широко распространенных. Безусловно, исследования индивидуальных «остеобиографий» не столь информативны для решения вопросов сложения населения; выявления основных факторов, влияющих на популяционную динамику. Однако в ряде случаев индивидуальные исследования очень важны для изучения культурных традиций и феноменов. Анализ останков из погребения 2 кургана 7 могильника Девица V мы рассматриваем как «остеобиографию» в археологическом контексте.

Материалы

Курган 7 некрополя Девица V на Среднем Дону исследован Донской археологической экспедицией ИА РАН под руководством В. И. Гуляева во время полевого сезона 2021 г. (Гуляев и др., 2022а). Данная насыпь являлась одной из самых крупных в могильнике и располагалась в центральной части памятника. Так как могильник исследован почти полностью, уже сейчас можно утверждать, что под данным курганом была создана самая массивная погребальная конструкция некрополя, что само по себе свидетельствует о важности этого захоронения. Большая часть погребения разрушена еще древними грабителями. Скелет покойного был также потревожен и поврежден. Грабившие нарушили анатомический порядок костей, складывая различные разрозненные кости в одно скопление в область таза. Это указывает на то, что ко времени ограбления мягкие ткани уже разложились. Однако кости не распались в процессе перемещения. В целом, эти наблюдения указывают на то, что ограбление осуществлено еще в древности. Что, в свою очередь, подтверждается достаточно редкой возможностью установить terminus ante quem для совершения захоронения. В заполнение грабительской ямы по центру насыпи было впущено погребение сарматской эпохи (Гуляев и др., 2022а. С. 35).

Несмотря на ограбление могилы, значительная часть погребального инвентаря в гробнице осталась нетронутой. Среди предметов, обнаруженных в погребении, особое место занимает серебряная накладка с зооморфными и антропоморфными изображениями (Там же. С. 47–48. Рис. 7; 8). Впрочем, остальной инвентарь также говорит об однозначной принадлежности индивида из данного погребения к иерархической верхушке общества IV в. до н. э. на территории Среднего Подонья.

Весьма внушительные размеры гробницы (7,5 × 5 м) могут наводить на мысль о том, что данное «посмертное обиталище» могло создаваться для нескольких человек. Однако как в заполнении могильной ямы, так и на уровне расположения костяка и инвентаря были обнаружены останки только одного человека. Безусловно, нельзя исключать возможность того, что грабители могли вынести другие костяки наружу. Однако практика раскопок захоронений скифского времени на Среднем Подонье показывает, что даже при опустошительном ограблении кости людей никогда не вытаскиваются из могилы полностью. Это дает нам некоторые основания утверждать, что в данной гробнице было совершено только одно захоронение.

Методы

Пол и возраст определялись на основании оценки состояния черепных швов, износа зубов, износа суставных поверхностей, состояния лобкового симфиза (Методика…, 2020). У индивида выявлены многочисленные травмы и патологии, для описания и диагностики которых были использованы микрофокус-ный рентген ПРУ ЦКП ИА РАН и компьютерная томография на оборудовании МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Для характеристики индивидуальной диеты были определены соотношения стабильных изотопов углерода и азота в коллагене костной ткани в ЦКП ИПЭЭ РАН им А. Н. Северцова.

Описание скелетных останков в погребении

Тело было уложено в юго-западном углу гробницы, вдоль западной стенки. Кости грудного отдела позвоночника, таза, левой руки, нижняя челюсть лежали большой перемешанной грудой в районе живота индивида (Гуляев и др., 2022а. С. 39; 2022б. С. 30. Рис. 4). Фаланги пальцев ног и рук располагались в заполнении могильной ямы выше и несколько западнее. Судя по наличию нижней челюсти в аккумуляции костей, череп покойного также был незначительно смещен. Вероятно, нетронутыми остались кости правого плеча и предплечья. Определенно не потревоженными были зафиксированы кости ног индивида. Это позволяет нам с уверенностью считать, что покойный был захоронен в положении вытянуто на спине, ориентирован головой на юг с небольшим смещением в сторону юго-востока.

Состояние швов черепа, износ зубов, состояние лобкового симфиза позволяют заключить, что останки принадлежат индивиду старше 45 лет. Рельеф лобной и затылочной костей, форма нижней челюсти, размеры головок бедренных костей дают основание считать скелет мужским.

Биологические особенности, травмы, патологии

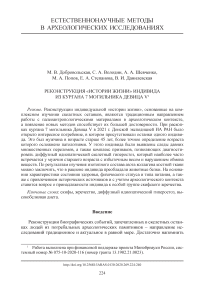

Верхняя и нижняя челюсти сильно разрушены, сохранившиеся части не позволяют охарактеризовать прикус. Тем не менее важно обратить внимание на горизонтальную стертость оставшихся в альвеолярном сочленении зубов (рис. 1: 1 ) (моляры и премоляры левой стороны, верхний клык правой стороны). Возможно, это проявление варианта, при котором резцы нижней и верхней челюстей практически точно соприкасаются друг с другом. Такой тип в настоящее, да и в историческое, время достаточно редок ( Kaifu , 1996; 1999; Kaifu et al. , 2003). Также отметим начало резорбции альвеол верхней челюсти (парадонтоз), одонтогенный остеомиелит в области корня первого верхнего моляра, отложения зубного камня (рис. 1: 2 ). Следует обратить внимание на прижизненную утрату зубов на верхней челюсти, связанную, вероятно, с одонтогенным остеомиелитом. Зафиксирован факт проникновения корня зуба в гайморову полость (рис. 1: 1 ).

Остановимся подробнее на состоянии правой части верхней челюсти в области локализации резцов. На фотографии и на рентгеновском изображении можно заметить, что зубные альвеолы отсутствуют. Область альвеолярных отростков резорбирована, что, в частности, выражается в незначительном понижении верхнечесюстной кости в подносовой области с правой стороны (рис. 1: 3 ). Следов активного воспалительного процесса, как, например, в области, где встречен одонтогенный остеомиелит, нет. Очевидно, что событие, приведшее к утрате альвеол, произошло давно. Альвеолы резцов зубов левой стороны сохранились хорошо, и это позволяет судить о том, что они присутствовали в челюсти. Состояние костной ткани не указывает на какие-то патологические изменения. Причина прижизненной утраты двух передних резцов вряд ли может быть точно установлена. В качестве вариантов могут рассматриваться как заболевания зубов, так и травма этой части верхней челюсти.

На посткраниальном скелете отмечены множественные заросшие переломы:

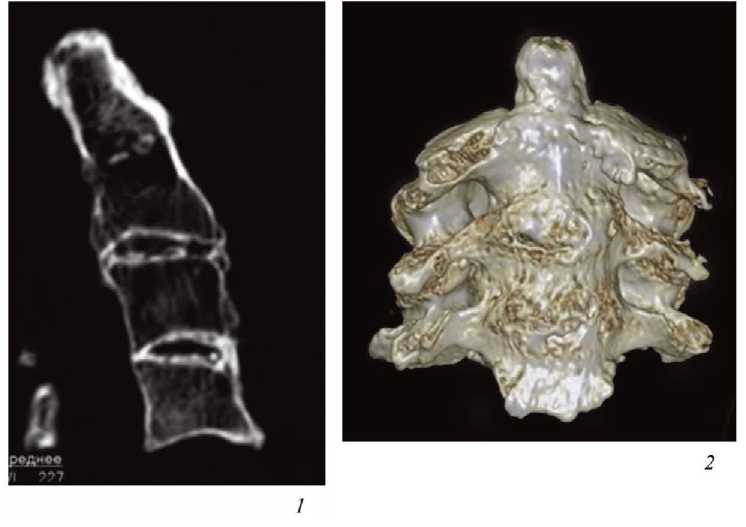

– правой ключицы в части, прилегающей к грудине, зарастание произошло со смещением (рис. 2);

– правой лопатки, зарастание произошло с изменением формы кости (рис. 3: 1, 2 );

– правой большеберцовой кости, зарастание произошло с небольшим смещением и изменением формы кости (рис. 4: 1, 2 ).

■■1Й№

BiBiiiiiiii

Oiiiiiii iiiiiii ipii liBuiHfl

,,,ml‘IIIHIimill| .hiiigi,,

Рис. 1. Фрагменты черепа индивида из кургана 7 могильника Девица V

1 – стертость зубов левой стороны верхней челюсти, отверстие, оставленное корнем зуба в пространство гайморовой полости; 2 – одонтогенный остеомиелит и отложения зубного камня; 3 – резорбция альвеол в области первого и второго верхних резцов, правая половина верхней челюсти

Рис. 2. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. Правая ключица со следами заросшего перелома

Рис. 3. Индивид из кургана 7 могильника Девица V

1 – фрагменты лопаток, на правой – следы заросшего перелома; 2 – рентгенограмма фрагментов парных лопаток

Следует подчеркнуть, что все травмы, включая прижизненно утраченные резцы верхней челюсти, локализируются на правой стороне тела. Вероятно, они были получены в результате одного давнего эпизода. Травмы, с большой степенью вероятности, не были нанесены оружием, на что указывают характер повреждений и одинаковая степень срастания костей. В качестве предположения можно рассматривать вариант падения с высоты на правую сторону. Такое могло легко произойти при падении с лошади на скаку. Учитывая, что в захоронение индивида были положены три комплекта конской узды, такое объяснение выглядит, на наш взгляд, небезосновательным.

Рис. 4. Индивид из кургана 7 могильника Девица V

1 – правая большеберцовая кость со следами зажившего перелома; 2 – рентгенограмма правой бедренной кости со следами срастания кости со смещением

Очевидно, прошло много времени после инцидента с переломами и человек справился с повреждением. Однако характер срастания указывает на не совсем благополучное срастание переломов, что отразилось в следах воспалительного процесса на лопатке и ключице. В целом, не будет преувеличением сказать, что травма изуродовала человека и сделала его гораздо менее ловким. Хотя следов дистрофии, вызванной с обездвиживанием, не наблюдается.

Следующая группа палеопатологических проявлений связана с заболеваниями старшего возраста, который условно может быть назван «после 40–50 лет»:

-

– на суставной поверхности между первыми и вторыми позвонками выражены яркие следы износа гиалинового хряща. Эти проявления сопряжены с болевыми ощущениями при повороте головы;

-

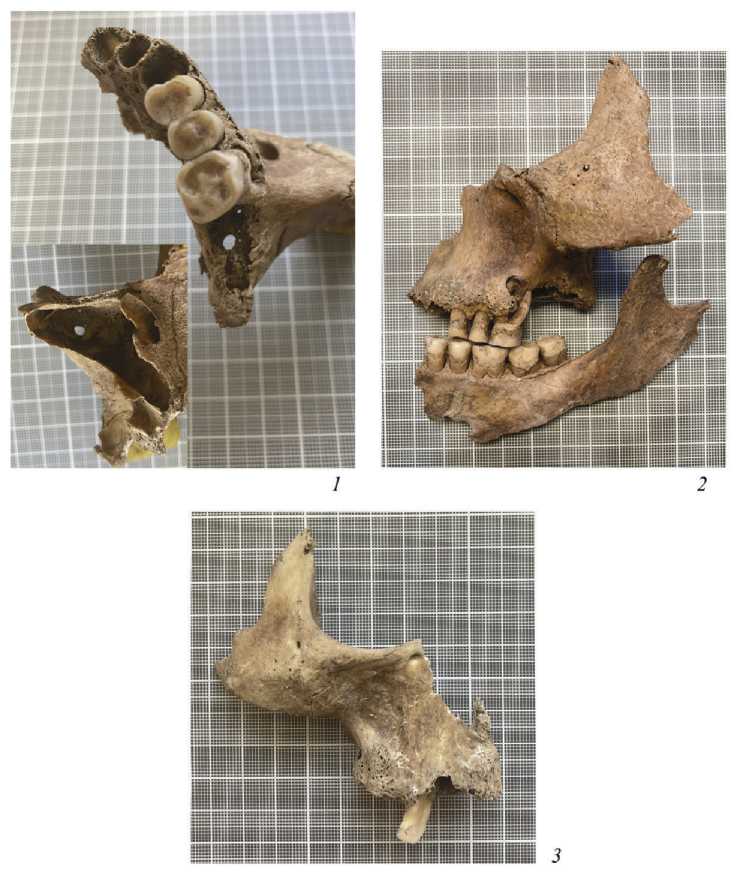

– окостенение трех шейных позвонков (2 – 3 – 4), что снижало подвижность шеи, затрудняло возможность наклонять и склонять голову (рис. 5);

-

– окостенение передней продольной связки позвоночника, по крайней мере, на протяжении четырех позвонков грудного отдела с правой стороны. Эти окостенения представлены в виде «оползающих капель воска» (рис. 6). Неподвижное соединение позвонков ограничивало гибкость позвоночника;

-

– выражены множественные периферические энтесопатии (на пяточных костях, надколеннике, в области большого и малого вертелом бедренной кости) (рис. 7: 1 – 3 ).

Рис. 5. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. Результаты томографии шейных и грудных позвонков с окостеневшей передней продольной связкой позвоночника

1 – 3–4 позвонки шейного отдела с признаками дегенеративных изменений. Определяется частичная утрата кортикального слоя и трабекул губчатой ткани; 2 – 3D- реконструкция

Все эти особенности позволяют диагностировать диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (болезнь Форестье) ( Holgate, Steyn , 2016. P. 870). Это хроническое невоспалительное заболевание, которое требует дифференциальной диагностики с анкилозирующим спондилитом ( Смирнов, Эдрес , 2015. С. 176). В данном случае, окостенение связок носит ярко выраженный невоспалительный характер. Сам по себе гиперостоз не является тяжелым заболеванием и проявляется в болевых ощущениях в области спины, в ограничении гибкости позвоночника. При сильном поражении шейного отдела могут возникать затруднения с дыханием, глотанием. Этиология заболевания неясна, она считается как генетической предрасположенностью, так и факторами образа жизни. Значительно чаще гиперостоз встречается у мужчин и проявляется, как правило, в возрасте старше 50 лет ( Kacki et al ., 2018).

Болезнь Форестье рассматривается медиками как редкое заболевание для современного населения ( Holton et al ., 2011). Интерес к нему в контексте био-археологических исследований связан с тем, что выявлены культурно-социальные ситуации прошлого, в которых частота встречаемости заболевания очень высока. Палеопатологические исследования монашества выявили высокую частоту встречаемости болезни Форестье ( Holgate, Steyn , 2016. P. 870). Так, для

Рис. 6. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. Фотография четырех позвонков нижней части грудного отдела – окостенение передней продольной связки позвоночника ( Ligamentum longitudinale anterius )

монашеских погребений одного из кладбищ Маастрихта частота составила около 40 % ( Verlaan et al. , 2007). Несколько случаев встречено в коллективном статусном захоронении священнослужителей в византийской базилике в греческом городе Таксиархес ( Tritsaroli , 2018). Авторы исследования высказывают гипотезу о том, что монашеский образ жизни (имеется в виду высокоранговое духовенство) создает условия, способствующие развитию этого недуга ( Verlaan et al. , 2007). Подчеркнем, что исследователями установлена высокая корреляция заболевания с избыточным весом и диабетом второго типа. Среди условий этой монашеской жизни перечислены высокобелковая диета и малая подвижность. Из других особенностей, которые также важны, упомянем целибат.

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз связан с рядом системных нарушений в организме и, вероятно, является лишь одной стороной сложного комплекса нарушений. Его связь с диабетом и избыточным весом подтверждается в ходе исследований отдельных индивидов, что важно для нашего анализа. Исследование эксгумированных останков датского астронома Тихо Браге (1546–1601) стало проверкой причины его смерти (ранее, предположительно, – отравление). Подробный палеопатологический анализ скелета

Рис. 7. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. Энтесопатии в различных участках скелета

1 – правый надколенник; 2 – правая пяточная кость; 3 – правая бедренная кость Все фотографии выполнены В. И. Данилевской выявил яркие проявления диффузного идиопатического скелетного гиперостоза. Данные о стабильных изотопах углерода и азота в коллагене костной ткани однозначно указали на высокобелковую диету. Оценка массы тела выявила избыточный вес (Kacki et al., 2018).

Изотопный состав коллагена костной ткани погребенного был изучен в трех образцах (табл. 1). Для всех трех показано устойчивое значение дельты азота, что однозначно указывает на высокобелковую диету. Некоторые изменения наблюдаются в составе растительной пищи, судя по динамике δ13С. Коллаген корня зуба рассматривается нами как образец консервативной ткани, которая претерпела минимальные изменения в составе на протяжении жизни и отвечает возрасту 9–13 лет. Компактная костная ткань отражает усредненный рацион за примерно последние 7–10 лет жизни. Что касается окостеневшего участка связки, то и он формировался с малой скоростью за последние несколько лет жизни. Интересно, что на фоне устойчивых показателей изотопов азота, соотношение углерода постепенно снижается. Эти изменения, вероятно, характеризуют сокращение употребления блюд из проса. Если образец корня зуба уверенно располагается в зоне присутствия С4 типа фотосинтеза растений в рационе ( Pearson et al. , 2007), то величины дельты, отражающие последние годы жизни человека, особенно фрагмент окостеневшей связки, соответствуют диете с преимущественным употреблением растения С3 типа фотосинтеза.

Таблица 1. Изотопный состав коллагена костной ткани индивида из погребения 2 кургана 7 могильника Девица V

|

Шифр |

Образец |

δ13С ‰ |

δ15N ‰ |

%C |

%N |

atom C/N |

|

Д5-1 |

Корень верхнего второго премоляра |

-16,96 |

12,96 |

39,7 |

14,0 |

3,3 |

|

Д5-2 |

Фрагмент окостеневшей передней связки позвоночника |

-18,55 |

12,96 |

39,7 |

13,8 |

3,3 |

|

Д5-3 |

Фрагмент компакты стенки малоберцовой кости |

-17,38 |

12,32 |

39,2 |

13,9 |

3,3 |

Итак, индивид из погребения 2 кургана 7 в завершающий период своей жизни был, с большой долей вероятности, человеком тучным, малоподвижным; имел проблемы со здоровьем. Добавим, что на протяжении всей своей жизни он не отказывал себе в изобилии мясо-молочных продуктов. Хронический характер заболевания, медленный процесс формирования окостенения связок – все указывает на то, что в состоянии ограниченной подвижности он жил на протяжении ряда лет. Если добавить к этому множественные травмы, то есть все основания судить о том, что этот человек не мог быть физически крепким. Возможно, даже ему требовалась некоторая помощь в бытовых мелочах. Тем не менее пышность его захоронения однозначно указывает на высоту его социального статуса.

Обсуждение

Упоминания о тучности скифов можно найти в текстах Псевдо-Гиппократа. По мнению автора, влажность и холод местного климата, а также малая подвижность в результате постоянной верховой езды, приводят к тучности, отечности, низкой фертильности (Ps.-Hipp., 29–30). Среди собственно «скифских болезней» упоминается особый недуг божественного происхождения, распространенный среди родовитых скифов. Заболевшие мужчины теряют интерес к женщинам и начинают носить женское платье, выполнять женскую работу. При этом измененные мужчины всеми почитаемы, их даже опасаются, стараются не обидеть. Автор указывает и их название, – энареи, т. е. не мужественные (от иранск. a-narya ).

Известна легенда появления этой болезни, повествующая о периоде переднеазиатских походов: «…скифы прибыли в сирийский город Аскалон. Бо́льшая часть скифского войска прошла мимо, не причинив городу вреда, и только несколько отсталых воинов разграбили святилище Афродиты Урании… Грабителей святилища в Аскалоне и всех их потомков богиня наказала, поразив их навеки «женским» недугом. И не только сами скифы утверждают такое происхождение их болезни, но и все посещающие Скифию могут видеть страдания так называемых энареев» (Herod.: I. 105).

Если постараться минимизировать интерпретационную часть, то можно выделить в свидетельствах следующее: в среде верхушки скифского общества встречаются случаи заболевания среди мужчин, которое коренным образом изменяет их облик. Самые заметные, на взгляд греческих источников, изменения – это тучность и «трансформация гендера». В поисках объяснения происходящего иррациональное мышление приводит скифов к заключению о «божественном влиянии» и некой «избранности» больных людей. Вследствие получения особенного дара или наказания свыше они отказываются от прежнего образа жизни, получают новый статус в обществе. Согласно сообщениям греков, меняется также их одеяние, род деятельности, фиксируется отказ от половой активности.

В самом общем виде это напоминает образ жизни высших слоев монашества, которые совмещают солидный возраст (обычный для высокостатусного церковного иерарха), целибат и высокий уровень благосостояния. О статусе служителей культа «женоподобных» скифов говорит и Геродот: «…а энареи – женоподобные мужчины, говорят, что им искусство прорицания дала Афродита. Так вот они прорицают по коре липы. [Прорицатель], разрезав кусок коры на три части, переплетая и расплетая их вокруг своих пальцев, пророчествует» (Herod.: IV. 67).

Возвращаясь к реконструкции биографических событий жизни индивида из погребения 2 кургана 7, отметим, что его активная и энергичная с детства жизнь на каком-то этапе переходит в другую фазу, в которой преобладает малая подвижность. Последняя обусловлена как последствиями травм, так и развитием заболевания, вероятно, связанного с формированием избыточного веса и нарушением обмена веществ. При этом качество жизни, отраженное в особенностях питания, а также социальный статус остаются неизменно высокими.

В составе погребального инвентаря покойного обращают на себя внимание очевидные маркеры воина-всадника: внушительный набор оружия, три комплекта конской упряжи. При этом в захоронение были положены также и предметы явно культового характера. Во-первых, это «амулеты» в виде обработанных предчелюстных костей двух бурых медведей (Гуляев и др., 2022а. С. 45; 2022б. С. 34. Рис. 14). Положенные рядом с комплектами узды, они вполне могли служить украшением боевого коня. Но при этом они ясно несли и сакральную функцию. Во-вторых, это обнаруженный лепной кубок со сферическим туловом (Гуляев и др., 2022а. С. 40. Рис. 4: 10). В отечественной историографии существуют доказательства того, что подобные сосуды связаны с ритуальной, культовой сферой жизни скифов (например, Королькова, 2003; Кузнецова, 1988; Рябова, 1986).

Определенно неслучайными являются изображения, нанесенные на серебряную накладку из погребения ( Гуляев и др. , 2022а. С. 46–48. Рис. 7; 8). Центральная сцена с крылатой богиней в окружении грифонов на данном этапе нами интерпретируется как изображение Кибелы (Аргимпасы в скифском варианте). Круглые бляхи с изображениями мужских персонажей явно имеют иконографические корни в образе ближневосточного «владыки зверей», особенно если взглянуть, например, на булавку из Луристана ( Бессонова , 1983. С. 87. Рис. 11). Впрочем, чуть позже этот образ, вероятно, слился с традицией почитания Кибелы, которая изображалась подчас аналогично, как, например, на зеркале из Четвертого Келермесского кургана ( Алексеев , 2012. С. 108–109).

Исходя из вышеизложенного, можно с большой долей осторожности предположить, что на накладке из кургана 7 мы можем зафиксировать случай изображения богини Кибелы как в мужском, так и в женском обличии. Безусловно, исследование столь интересного памятника древнего искусства находится только в самом начале и однозначных выводов мы делать пока не можем. Однако данное наблюдение в контексте настоящей работы не должно остаться без внимания. Ведь именно размытие границ между мужским и женским началами фиксируют греческие источники для той части скифского жречества, которую именуют «энареями».

Подводя некоторые итоги, однозначно мы можем заключить: погребенный пережил тяжелые травмы, которые серьезно ограничили его подвижность и двигательные функции. Его активное участие в боевых столкновениях в позднюю пору жизни маловероятно, так как подобные физические нагрузки для этого человека были крайне болезненными или даже невозможными. Несмотря на это, он сохранил некоторый статус воина-всадника, о чем свидетельствуют находки. При этом, повторимся, мы фиксируем развитие диффузного идиопатического скелетного гиперостоза – болезни, которая была характерна в более поздние эпохи для высокостатусного монашества. В дополнение к этому среди находок есть явно культовые вещи, которые могут свидетельствовать о жреческом статусе покойного.

Следует ли в силу этого причислить покойного к жреческому сословию? Однозначного ответа в настоящее время мы дать не можем. Тем более, что приведенные свидетельства письменных источников говорят о смене деятельности жрецов-«энареев», об отказе от прошлой жизни. Этого мы на основании имеющихся материалов не видим. Возможно, в данном случае мы столкнулись с проявлением смешения функций воинского лидера (не принимавшего непосредственного участия в бою в силу плохого здоровья) и служителя культа в лице одного человека.

Подобная ситуация с вещевым сопровождением уже фиксировалась в скифском погребении под курганом 1 у с. Первомаевка ( Евдокимов, Фридман , 1987. С. 85–93). Напомним, что в данном захоронении у погребенного был обнаружен футляр с девятью деревянными стержнями и их исследователи интерпретировали как гадательные прутья, о которых упоминал и Геродот (Herod.: IV. 67), и Аммиан Марцеллин (Amm. Marc.: XXXI. 2, 24). Кроме этих явно культовых предметов в погребении было найдено много различного вооружения. Вероятно, в скифском обществе действительно жречество не отделялось от воинского сословия, что подтверждается и текстом Геродота (Herod.: I. 105).

Несмотря на то что проблема скифского жречества давно разрабатывается в археологии, вопросов в этой сфере до сих пор остается больше, чем ответов. В целом, следует согласиться с мнением А. П. Медведева, считающего, что к выделению «жреческих» погребений на основании лишь определенных категорий инвентаря следует относиться с большой осторожностью и скептицизмом ( Медведев , 1997).

Основной идеей данной работы является демонстрация возможностей естественно-научных методов для решения социальных вопросов древней истории. Раньше, в отсутствие систематических данных о взаимосвязи образа жизни и здоровья человека, легендарные сведения классических источников выглядели слишком экзотическими. Сегодня, основываясь на изучении скелетных материалов, мы можем реконструировать индивидуальные физический статус, состояние здоровья, определить заболевания. Это позволяет видеть новую «основу» в текстах античных авторов. Сопоставление данных палеопатологии, биоархеологии и археологического материала вкупе с письменными источниками дает основу для выдвижения гипотезы о принадлежности этого индивида к особой форме жречества. Возможно, что именно таких людей античные авторы обозначали термином «энареи».

Список литературы Реконструкция "истории жизни" индивида из кургана 7 могильника Девица V

- Алексеев А. Ю., 2012. Золото скифских царей из собрания Эрмитажа. СПб.: ГЭ. 272 с.

- Бессонова С. С., 1983. Религиозные представления скифов. Киев: Наукова думка. 138 с.

- Бужилова А. П., 2009. Палеопатологические исследования в России: история вопроса // Вестник Московского университета. Серия XXIII: Антропология. № 1. С. 27–34.

- Герасимов М. М., 1940. Опыт реконструкции облика Ярослава Мудрого // КСИИМК. Вып. 7. С. 72–76.

- Гинзбург В. В., 1940. Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд // КСИИМК. Вып. 7. С. 76–80.

- Гуляев В. И., Володин С. А., Шевченко А. А., 2022а. Новые открытия Донской экспедиции ИА РАН на Среднем Дону в 2021 г. // РА. № 3. С. 35–51.

- Гуляев В. И., Володин С. А., Шевченко А. А., 2022б. Раскопки могильника скифского времени Девица V // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2021. Липецк; Воронеж: Новый взгляд. С. 30–35.

- Евдокимов Г. Л., Фридман М. И., 1987. Скифские курганы у с. Первомаевка на Херсонщине // Скифы Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. С. 85–115.

- Королькова Е. Ф., 2003. Ритуальные чаши с зооморфным декором в культуре ранних кочевников // АСГЭ. Вып. 36. СПб.: ГЭ. С. 28–59.

- Кузнецова Т. М., 1988. Скифские ритуальные сосуды // КСИА. Вып. 194. С. 17–22.

- Медведев А. П., 1997. Об атрибуции «жреческих» погребений у ираноязычных номадов II–I тыс. до н. э. // Исторические записки: научные труды исторического факультета. Вып. 2. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 165–171.

- Методика работы с палеоантропологическими материалами в полевых условиях / Отв. ред. М. В. Добровольская. М.: ИА РАН, 2020. 112 с. (Методика полевых археологических исследований; вып. 11.)

- Рохлин Д. Г., 1940. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава Мудрого // КСИИМК. Вып. 7. С. 46–57.

- Рохлин Д. Г., Майкова-Строганова В. С., 1935. Рентгеноантропологическое исследование скелета Андрея Боголюбского // Проблемы истории докапиталистических обществ. № 9–10. С. 156–163.

- Рябова В. А., 1986. Металлические кубки из скифских курганов // Исследования по археологии Северо-Западного Причерноморья / Отв. ред. В. Н. Станко. Киев: Наукова думка. С. 138–149.

- Смирнов А. В., Эрдес Ш. Ф. 2015. Оптимизация рентгенодиагностики анкилозирующего спондилита в клинической практике – значимость обзорного снимка таза // Научно-практическая ревматология. Вып. 53 (2). С. 175–181.

- Breathing New Life into the Evidence of Death: Contemporary Approaches to Bioarchaeology / Eds.: A. Baadsgaard, A. T. Boutin, J. E. Buikstra. Santa Fe: School for Advanced Research Press, 2012. 360 p. (School for Advanced Research advanced seminar series.)

- Buikstra J. E., Beck L. A., 2006. Bioarchaeology: The Contextual Analysis of Human Remains. Amsterdam: Elsevier. 628 p.

- Holgate R. L., Steyn M., 2016. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: Diagnostic, clinical, and paleopathological considerations // Clinical Anatomy. Vol. 29. № 7. P. 870–877.

- Holton K. F., Denard P. J., Yoo J. U. et al., 2011. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and its relation to back pain among older men: The MrOS Study // Seminars in Arthritis and Rheumatism. Vol. 41. Iss. 2. P. 131–138.

- Kacki S., Velemínský P., Lynnerup N., Kaupová S., Jeanson A. L., Povýšil C., Horák M., Kučera J., Rasmussen K. L., Podliska J., Dragoun Z., Smolík J., Vellev J., Brůžek J., 2018. Rich table but short life: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Danish astronomer Tycho Brahe (1546–1601) and its possible consequences // PLoS One. Vol. 13. Iss. 4. e0195920.

- Kaifu Y., 1996. Edge-to-edge bite and tooth wear // Bulletin National Science Museum Tokyo. Series D. Vol. 22. P. 45–54.

- Kaifu Y., 1999. Changes in the pattern of tooth wear from prehistoric to recent periods in Japan // AJPA. Vol. 109. Iss. 4. P. 485–499.

- Kaifu Y., Kasai K., Townsend G. C., Richards L. C., 2003. Tooth wear and the «design» of the human dentition: A perspective from evolutionary medicine // AJPA. Vol. 122. Iss. S37. P. 47–61.

- Krogman W. M., 1935. Life Histories Recorded in Skeletons // American Anthropologist. Vol. 37. № 1. P. 92–103.

- Pearson J. A., Buitenhuis H., Hedges R. E. M., Martin L., Russel N., Twiss K. C., 2007. New light on early caprine herding strategies from isotope analysis: a case study from Neolithic Anatolia // Journal of Archaeological Science. Vol. 34. Iss. 12. P. 2170–2179.

- The Bioarchaeology of Individuals. Bioarchaeological Interpretations of the Human Past: Local, Regional, and Global / Eds.: A. L. W. Stodder, A. M. Palkovich. Gainesville: University Press of Florida, 2014. 304 p.

- Tritsaroli P., 2018. Skeletal evidence of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) in a collective burial from Byzantine Greece // Anthropological Review. Vol. 81. № 1. P. 53–65.

- Verlaan J. J., Oner F. C., Maat G. J., 2007. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in ancient clergymen // European Spine Journal. Vol. 16. № 8. P. 1129–1135.