Реконструкция корня аорты в модификации метода Yamaguchi как способ хирургической коррекции аортального порока с узким фиброзным кольцом

Автор: Шевченко Ю.Л., Попов Л.В., Кучеренко В.С., Гудымович В.Г., Волкова Л.В., Геращенко А.В., Семяшкин А.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187995

IDR: 140187995 | УДК: 616.132-007.2-089

Текст статьи Реконструкция корня аорты в модификации метода Yamaguchi как способ хирургической коррекции аортального порока с узким фиброзным кольцом

Кучеренко В.С., Гудымович В.Г., Волкова Л.В., Геращенко А.В., Семяшкин А.М.

УДК: 616.132-007.2-089

NARROW ANNULUS FIBROUS AORTIC ROOT RECONSTRUCTION IN MODIFYED YAMAGUCHI METHOD IN AORTIC VALVE SURGERY

Целью данной работы является демонстрация методики расширяющей пластики корня аорты в модификации метода Yamaguchi на основе клинического наблюдения успешного хирургического лечения пациентки с узким фиброзным кольцом (ФК) аортального клапана.

Хирургическое лечение аортальных пороков (АП) с узким корнем аорты представляет собой одну из наиболее актуальных проблем в современной кардиохирургии. Пациенты с АП и узким ФК составляют около трети больных, нуждающихся в протезировании аортального клапана (ПАК) .

В настоящее время при хирургической коррекции АП с узким ФК возникает дилемма относительно оправданности использования искусственных клапанов сердца (ИКС) малого диаметра или применения методик расширения узкого корня аорты.

Имплантация протеза малого диаметра, как правило, требует меньшего времени пережатия аорты и искусственного кровообращения (ИК), однако, в послеоперационном периоде возможно развитие синдрома несоответствия про- теза клапана пациенту (НПКП) в виде высоких транспротезных градиентов давления, замедляющих регрессию гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ), что в конечном итоге приводит к ухудшению отдаленных результатов лечения.

Методики расширяющих пластик ФК сопряжены с более длительным временем аноксии миокарда и ИК, высоким риском развития осложнений в раннем послеоперационном периоде в виде кровотечения и нарушений ритма сердца. Однако, реконструкция ФК аортального клапана, целью которой является имплантация протеза адекватного диаметра, приводит к регрессии гипертрофии миокарда ЛЖ, улучшению внутрисердечной гемодинамики, уменьшению времени аноксии миокарда, предотвращает развитие застойной сердечной недостаточности .

Пациентка П., 56 лет, поступила в Пироговский Центр 07.11.10 с жалобами на боли в области сердца, одышку, возникающую при минимальной физической нагрузке, перебои в работе сердца, общую слабость.

Из анамнеза известно, что впервые врожденный порок сердца в виде двустворчатого аортального клапана, стеноза устья аорты и кальциноза аортального клапана III степени был выявлен в 2005 году. Оперативное вмешательство ранее не предлагалось. Больная находилась под наблюдением кардиолога поликлиники по месту жительства. Ухудшение состояния отмечает с апреля 2010 года, когда появились и стали прогрессировать явления сердечной недостаточности: инспираторная одышка при минимальной нагрузке, отеки на нижних конечностях, ангинозные боли, снижение толерантности к физической нагрузке. Страдает гипертонической болезнью с 2001 года с повышением артериального давления до максимальных цифр 280/130 мм рт ст. Рост 164 см, масса тела 74 кг, площадь поверхности тела 2,22 м2.

При обследовании в клинике до операции получены следующие результаты: ЭКГ – синусовый ритм, ЧСС 76 в минуту. Эхо-кардиографически отмечаются признаки гипертрофии миокарда ЛЖ (МЖП 1,9 см, Зст. 1,7 см.), ФВ – 70%. Аортальный клапан: фиброзное кольцо 1,9 см2, кадь. циноз III степени, максимальный градиент на клапане 155 мм рт. ст., средний – 95 мм рт. ст., регургитация на АК 0-1

степени, восходящий отдел аорты – 3,3 см. Митральный клапан – створки уплотнены, движение в противофазу, конгломерат кальция в основании задней створки, регургитация на клапане 1 степени.

По данным коронарографии – без гемодинамически значимых стенозов.

09.11.10 выполнена операция: расширяющая пластика фиброзного кольца аортального клапана в модификации по Yamaguchi, протезирование аортального клапана двустворчатым протезом МЕ-ДИНЖ-23 в условиях ИК.

При интраоперационной ревизии – створки клапана ригидные, отмечается выраженный кальциноз. Фиброзное кольцо АК малого диаметра (диаметр 19 мм). Створки иссечены с проведением декальцинации.

Учитывая площадь поверхности тела больной (2,22 м2), при которой минимальная индексированная площадь эффективного отверстия (ПЭО) искусственного клапана должна составлять не менее 1,88 см2 с целью профилактики развития синдрома НПКП, было принято решение выполнить расширяющую пластику в модификации по Yamaguchi. Выбор этой методики был обусловлен необходимостью увеличения аортального кольца на 2–3 стандартных размера ИКС больше, тогда как другие виды пластик не позволяют имплантировать протез, адекватный больному.

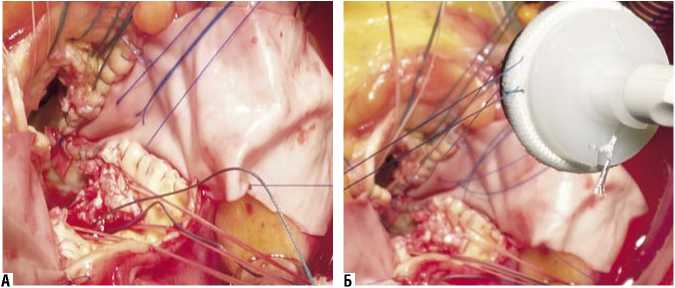

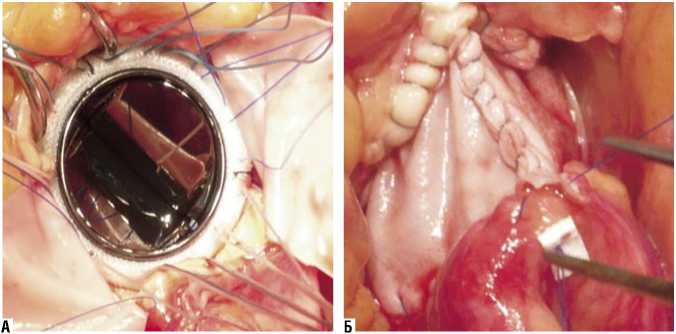

Выполнен разрез через основание некоронарной створки и основание передней створки митрального клапана (на 5–6 мм ниже фиброзного кольца). В образованный расширяющий разрез непрерывным швом вшита заплата из ксеноперикарда (пролен 4/0). Выполнен разрез стенки аорты через коронарную комиссуру к межжелудочковой перегородке. В образованный разрез вшита вторая заплата из ксеноперикарда (пролен 4/0). На 12-ти п-образных швах на прокладках (3 шва пролен 3,0, 9 швов этибонд) (методика проведения швов – с желудочковой поверхности фиброзного кольца аорты в полость аорты) в супрааннулярную позицию имплантирован двустворчатый протез МЕДИНЖ-23. Оставшиеся части ксеноперикардиальных заплат фиксированы к краям аорты. Свободные края ксеноперикардиальных заплат фиксированы между собой непрерывным однорядным швом (Рис. 1, 2.)

Шарыкин А.С., Шилыковская Е.В., Попова Н.Е.

УСПЕШНОЕ УСТРАНЕНИЕ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА У РЕБЕНКА С РАБДОМИОМОЙ СЕРДЦА

Ранний послеоперационный период протекал гладко, больная выписана в удовлетворительном состоянии на 14 сутки после операции. Операция гемодинамически эффективна.

Рис. 1. А – Вид вшитых ксеноперикардиальных заплат в зону некоронарного и правого коронарного секторов корня аорты. Б – этап имплантации механического протеза в аортальную позицию

Рис. 2. А – вид имплантированного протеза в корне аорты. Б – Реконструкция восходящего отдела аорты встречными ксеноперикардиальными заплатами

Трансторакальное ЭхоКГ исследование выполнялось при выписке и через 6 месяцев после операции. По данным ЭхоКГ в динамике определяется снижение максимального и среднего градиентов дав- ления на аортальном клапане (20 мм рт.ст, 12 мм рт.ст, соответственно), тенденция к регрессии гипертрофии миокарда ЛЖ (ЗСЛЖ – 17 мм, МЖП – 15 мм). Функция механического протеза не нарушена.

Больная продолжает находиться под динамическим наблюдением.

Таким образом, модифицированная методика по Yamaguchi является гемодинамически эффективным и надежным способом расширяющей пластики узкого корня аорты. Соотношение ППТ пациента и физических параметров имплантированного аортального протеза должно лежать в основе принципа индивидуального подбора ИКС конкретному больному непосредственно перед операцией для предупреждения развития синдрома НПКП и связанных с ним осложнений в послеоперационном периоде. Расширение корня аорты в модификации Yamaguchi позволяет корригировать порок путем замещения клапана механическим протезом адекватного размера.

Кучеренко В.С.

Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова