Реконструкция погребальных сооружений Щуровского могильника

Автор: Сыроватко А.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средние века и Древняя Русь

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328037

IDR: 14328037

Текст статьи Реконструкция погребальных сооружений Щуровского могильника

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЩУРОВСКОГО МОГИЛЬНИКА

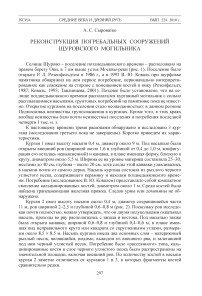

Селище Щурово – поселение позднедьяковского времени – расположено на правом берегу Оки, в 7 км выше устья Москвы-реки (рис. 1). Поселение было открыто Р. Л. Розенфельдтом в 1986 г., а в 1993 В. Ю. Коваль при шурфовке памятника обнаружил на нем первое погребение, первоначально интерпретированное как сожжение на стороне с помещением костей в ямку (Розенфельдт, 1987; Коваль, 1993; Тавлинцева, 2001). Позднее было установлено, что на селище позднедьяковского времени располагался курганный могильник с сильно расплывшимися насыпями, грунтовых погребений на памятнике пока не известно. Открытие курганов на поселении стало неожиданностью: в данном регионе Подмосковья неизвестны трупосожжения в курганах. Кроме того, в этих краях вообще неизвестны (или почти неизвестны) поселения и погребения последней четверти I тыс. н. э.

К настоящему времени тремя раскопами обнаружено и исследовано 3 кургана (исследования третьего пока не завершены). Коротко приведем их характеристики.

Курган 1 имел высоту насыпи 0,4 м, диаметр около 9 м. Под насыпью были открыты внешний ров (шириной около 1,6 и глубиной от 0,4 до 1,0 м, конфигурация его осталась невыясненной) и канавка, в плане имевшая форму, близкую к кругу, диаметром около 5,5 м. Ширина ее на уровне материка составляла 25–30, местами до 40 см, глубина – около 20 см, хотя следы этой канавки улавливались в насыпи почти от самого дерна. Насыпь кургана состояла из рыхлого черного углистого песка, содержавшего керамику и находки позднедьяковского времени. Погребение (исследованное В. Ю. Ковалем) представляло собой компактное скопление кальцинированных костей, диаметром около 1 м. Среди костей была найдена трапециевидная железная пряжка. Следов урны или домовины не обнаружено.

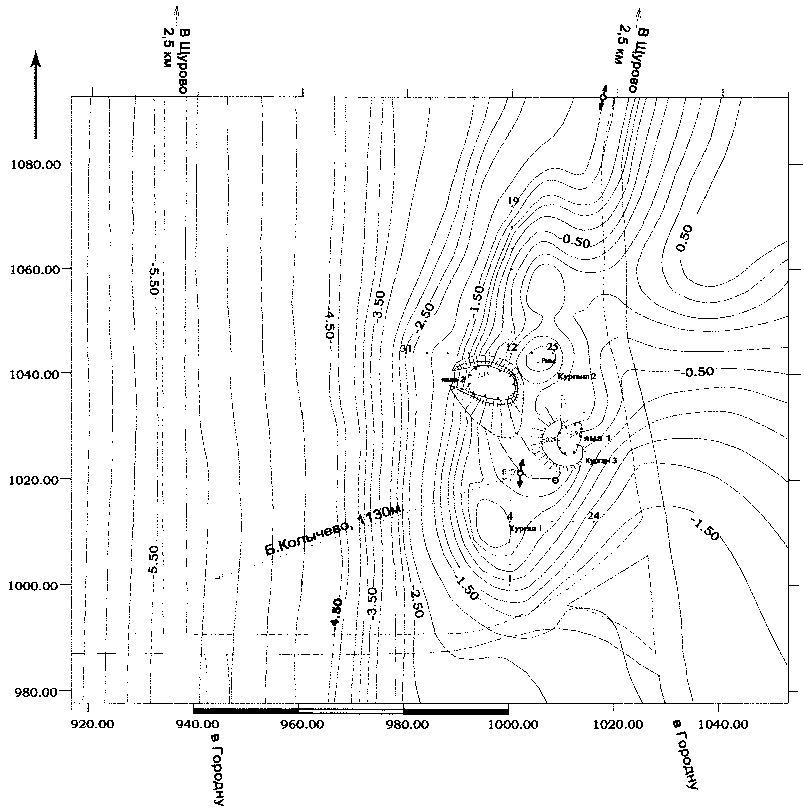

Курган 2 имел высоту насыпи около 0,4 м, диаметр сохранившейся части 11 м, ров шириной 2–2,5 и глубиной 0,6–0,8 м (рис. 2). Поскольку ров исследован почти полностью, можно утверждать, что он двумя полукольцами охватывал насыпь, проходы во рву располагались с запада и востока. Под насыпью также была открыта канавка, шириной 0,6–0,8 и глубиной 0,4–0,6 м, в плане имевшая вид неправильного круга или квадрата со скругленными углами, размерами около 8,5 х 8,5 м. Насыпь кургана имела два основных слоя - материковый рыхлый песок, являвшийся, видимо, выкидом из внешнего рва, и залегавший под ним черный углистый песок. Погребение было «рассеянного» типа, кальцинированные кости в слое черного углистого песка были распространены на значительной площади, включая внешний ров. По количеству костей в насыпи курган 2 заметно отличается от курганов 1 и 3, в которых фрагменты костей сравнительно редки.

Рис. 1. План селища Щурово

Курган 3 имел высоту насыпи около 0,4 м и диаметр 7–8 м (насыпь сильно повреждена крупной современной ямой), ров (в настоящее время заплывший и не читающийся на поверхности) шириной около 2,5 и глубиной до 0,8 м. Насыпь состояла только из черного углистого песка, содержавшего керамику позднедьяковского времени и редкие кальцинированные кости. В насыпи также располагалась канавка глубиной (от уровня материка) до 0,5 и шириной около 0,4–0,5 м, читавшаяся практически уже под дерном. Диаметр ее около 7,8 м. Концентрация кальцинированных костей в насыпи и рвах сходна с курганом 1 и заметно ниже, чем в кургане 2. Это может означать, что остатки сожжения в основном были собраны с костра и захоронены отдельно. Погребения в насыпи обнаружить не удалось. Хотя раскопки этого кургана еще не завершены, вероятнее всего, оно оказалось разрушенным крупной ямой по добыче песка ХХ в.

Рис. 2. План кургана 2 по материку

Находок, достоверно связанных с могильником, немного. Определение погребального комплекса осложняется тем, что насыпи состояли из слоя селища, находки из которого хронологически близки времени могильника. Достоверно «курганными» можно считать сбруйную железную трапециевидную пряжку из кургана 1, обрывок кольчуги и наконечник стрелы типа 58, по А. Ф. Медведеву (срезень без упора), из кургана 2. Кроме того, в насыпях обнаружены обломок формы для отливки слитков (Тавлинцева, 2001), пряжки, стеклянные бусины, многочисленные капли металла (в основном серебра) от расплавленных украшений, спиральные пронизки, а также многочисленные железные шилья, иглы и пряслица. Все эти находки лишь приблизительно очерчивают диапазон VIII– IX вв., не исключая, впрочем, ни VII, ни X в. Кроме того, большую часть этих предметов, видимо, следует связывать с позднедьяковским поселением.

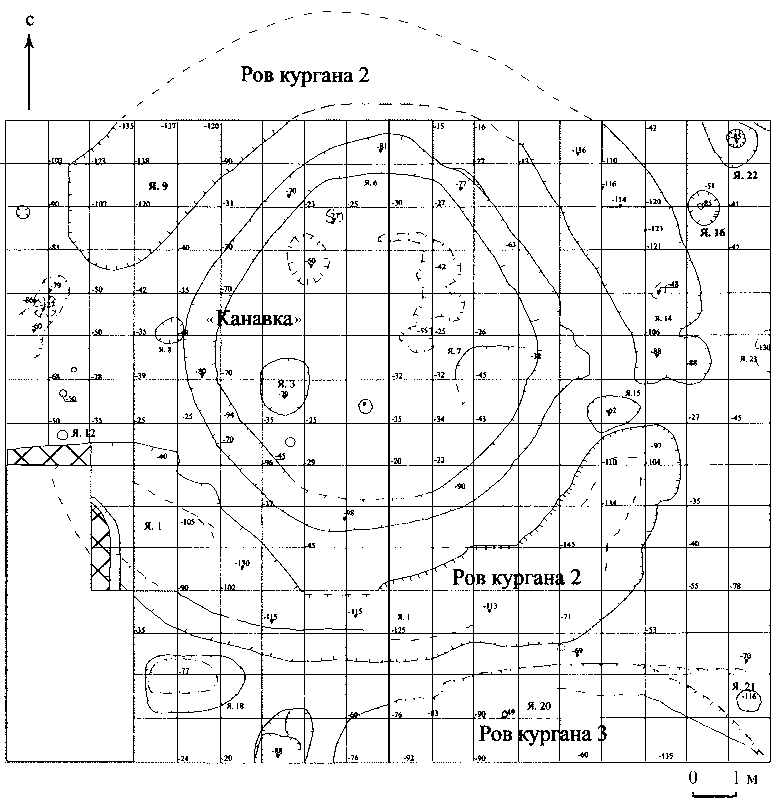

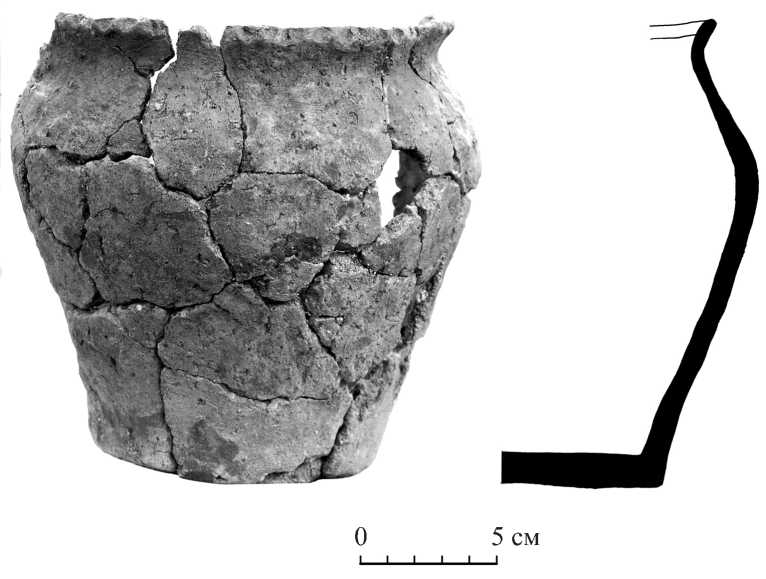

Рис. 3. Целые формы из курганов Щуровского могильника

1 – курган 1, верхняя часть заполнений рва; 2 – курган 2, дно рва

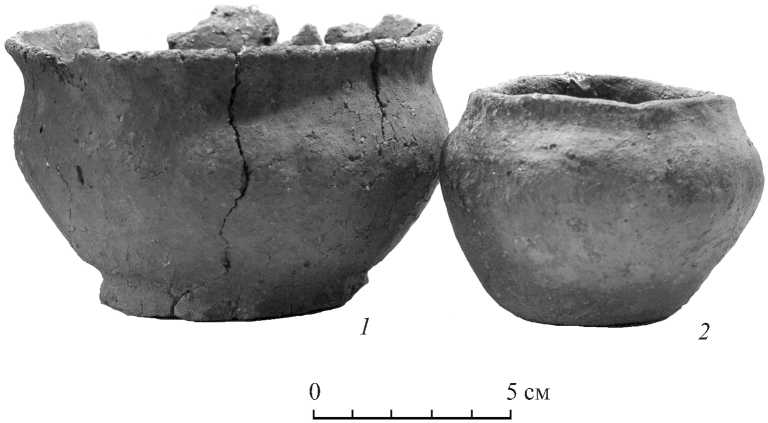

Во рвах курганов 1 и 2 обнаружены три целых сосуда (рис. 3; 4). Только один из них был найден на дне рва кургана 2, два других – в верхней части заполнений каждого из курганов, почти под дерном. Эти два сосуда сильно профилированы, имеют насечки по краю венчика и примеси дресвы и шамота в тесте. Точных аналогий найти не удалось, хотя по форме отдельные параллели есть как в мордовских древностях, так и в славянских Верхней Оки и Дона последней четверти I тыс. По составу теста они отличаются от лепной славянской керамики X–XI вв., известной на ближайших памятниках. Сосуд со дна рва заметно отличается от описанных выше – у него венчик загнут внутрь, тесто с примесью шамота. Очевидно, что только он может быть связан со временем погребения, два других попали во рвы значительно позднее, когда они уже совершенно заплыли. Сосуды во рвах отражают, видимо, какие-то обряды поминовения, и вовсе необязательно, что они оставлены населением, соорудившим курганы.

Таким образом, в интерпретации материалов могильника есть сразу несколько проблем, связанных одна с другой.

-

1. Погребальный обряд, не имеющий аналогий на данной территории (а на данной территории вообще нет памятников последней четверти I тыс. н. э.), в общих чертах укладывается либо в мощинский, либо роменско-боршевский контекст (или, шире, просто славянский). Учитывая некое хронологическое несовпадение между этими культурами, определить культурную принадлежность памятника можно было бы путем уточнения его датировки. Однако датировка осложнена присутствием в насыпи позднедьяковских вещей.

-

2. Из общей массы находок явно более поздними следует считать сре-зень, литейную форму для слитков и обрывок кольчуги. Вместе с тем, датировка срезня основана на весских материалах Белоозера, Крутика и других, значительно более восточных или северных поселений, причем количество находок сравнительно невелико. Это вовсе не исключает более ранней даты нашего экземпляра, тем более что он найден далеко за пределами области

распространения. А. Д. Максимов также не исключал возможности появления этого типа стрел в финале железного века – по крайней мере, на Орловом Городке (Максимов, Розанова, 1998. С. 371). Не могут определять нижний предел возраста ни кольчужица, ни литейная форма, – все эти предметы также могут иметь довольно широкий диапазон датировки (Кирпичников, Ениосо-ва, 2004).

-

3. Из курганов 1 и 3 происходит серия радиокарбонных дат (табл. 1). Эти даты могут считаться корректными, поскольку из кургана 1 по одному образцу (сгоревшая плаха или ветка) получены две совпавшие даты (образцы а и б ); с ними совпал возраст образца из кургана 3. Конечно, полученный возраст относится к дровам погребального костра, а не к возрасту собственно кургана, но вместе с тем, поскольку материал костра – сосна, возраст кургана и образцов не может сильно расходиться, оставаясь в пределах VII в. Однако этот возраст древнее роменско-боршевского материала, и это противоречие также нуждается в объяснении.

-

4. Сосуды из рвов позже времени сооружения курганов, хотя и не ясно, насколько. Они также не могут служить основанием для надежной культурной идентификации или датировки могильника.

5 см

Рис. 4. Сосуд из рва кургана 2, верх заполнений

Остается только надеяться, что все перечисленные проблемы будут разрешены в дальнейшем, по мере накопления материала.

Нам бы хотелось остановиться на одном аспекте изучения могильника – первоначальном облике погребального сооружения. Сразу заметим, что рыхлый речной песок, из которого сложена дюна и который является также основой слоя памятника, даже в случае предельно аккуратного отношения к объектам в раскопе лишает нас возможности утверждать что-либо определенное. Все выводы должны в таком случае носить характер осторожных предпо- ложений. Тем не менее вопрос реконструкции первоначального кургана важен, поскольку от него зависит интерпретация и многих других аспектов погребального обряда.

Как уже отмечалось выше, все три кургана объединяет наличие некоей кольцевой конструкции в виде канавки, следы которой читаются в самой насыпи, в том числе в слое погребального костра, но особенно отчетливо – в материке. Исследуя структуру заполнения «канавок», первоначально мы сделали следующие выводы: кольцевая конструкция в насыпи была возведена до образования слоя углистого песка, т. е. погребального костра; она не имела следов горения; она сохранялась в насыпи длительное время. Из этого как будто бы следовало, что курганы сооружались из остывшего погребального костра, и этим слоем заполнялась уже готовая конструкция, после чего поверх набрасывался грунт из внешнего рва. Однако проведенные к. т. н. Е. А. Спиридоновой и к. г. н. А. А. Алешинской палинологические исследования насыпи кургана 1 показали ненарушенную структуру погребального костра. Пыльцевой спектр отражал последовательное накопление пыльцы – от нижней части кострища, где она вся выгорела, к верхней части, куда она постепенно проникала из верхних слоев. Это оказалось тем более неожиданным потому, что в кургане 1 кости перед погребением были собраны. После этого мы посчитали, что в кургане 2 покойный был сожжен на месте. Однако теперь мы не уверены в правильности такой реконструкции. Хотя, по нашим наблюдениям, конструкции во всех курганах действительно сохранялись длительное время, мы не можем исключать сожжения всех трех погребенных на месте, в том числе в кургане 1. Вопрос о том, на какой стадии сооружения кургана возвели кольцевую конструкцию, пока открыт.

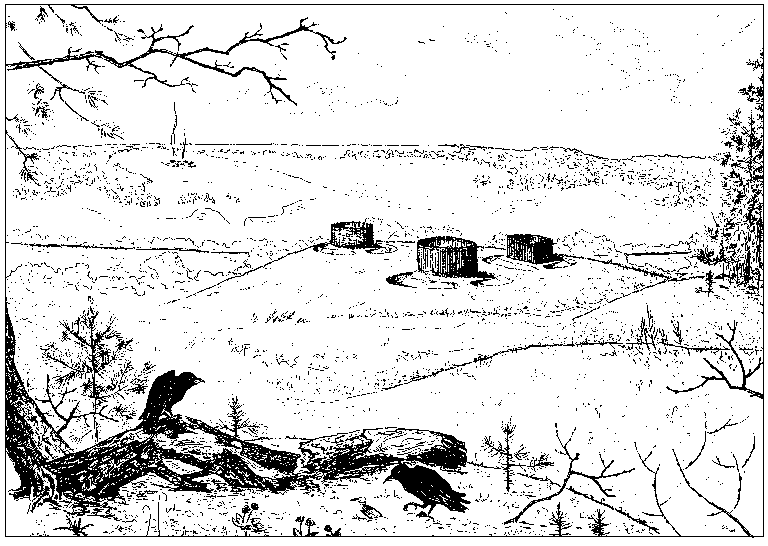

На рис. 2 приведен план раскопанного кургана 2 по материку. Отметим, что форма самой «канавки», или оградки, ограничивающей центральную часть кургана, нельзя назвать круглой – это скорее «расплывшийся квадрат», ориентированный углами по сторонам света, или многогранник. Обращает на себя внимание незначительное расстояние между «канавкой» и собственно рвом. В кургане 2 это расстояние около 1 м, хотя, например, в кургане 3 оно сокращается местами до 0,5 м. Если основная насыпь удерживалась от расползания кольцевой конструкцией, то периферия, наоборот, ничем не крепилась. Учитывая то, что материк и культурный слой селища сложены крупнозернистым речным песком, насыпи должны были моментально начать оплывать, обнажая оградку. Мы не исключаем и того, что первоначально оградка не была засыпана, а стояла открыто. В этом случае погребальное сооружение представляло собой не курган, а деревянную конструкцию, содержащую внутри остатки погребального костра, больше напоминая «домик мертвых». И только разрушение конструкции от времени и оплывание грунта, заключенного внутри, в ров придало ей внешнее сходство с курганом. Аналогии, пусть и не совсем точные, открытому расположению курганных оградок приводит в своей сводке З. Д. Бессарабова, которая, впрочем, исключает возможность существования не перекрытой насыпью домовины (Бессарабова, 1973. С. 68, 74).

Несколько вариантов реконструкции изображено на рис. 5. Мы посчитали маловероятной срубную конструкцию оградки – в противном случае ее нижняя часть оставила бы более четкий контур на уровне материка. Более вероятна конструкция из вертикальных столбов. В этом случае объяснима расплывчатая форма канавки в материке: конструкция разрушалась давлением насыпи изнутри, раздвигая верхние концы столбов. Однако не исключена и круглая форма сооружения как замысел – с некоторыми отклонениями при его воплощении. На рис. 5 1 приводятся все варианты – курган 1 с плетневой стеной, курган 3 – с круглой, курган 2 – с квадратной формой оградки.

Рис. 5. Реконструкция погребальных сооружений Щуровского могильника. Вид с востока. Рис. О. Шестаковой

В этой связи уместно, как нам кажется, вновь вспомнить многократно цитируемый рассказ Повести временных лет о способе погребения вятичами «на столпе на путех». Связать описание Повести с археологическими материалами пытались многие исследователи (Седов, 1982. С. 144; Цоль-Адмикова, 1998). Это описание не вполне соответствует нашей реконструкции, но, строго говоря, оно вообще не соответствует ни одному из известных погребальных памятников. Если же наша реконструкция верна, то мы имеем дело действительно не с курганом, а с сооружением, также подходящим под слово «столп».

Таблица 1. Радиокарбонные датировки погребений Щуровского могильника 2

|

Образец |

Лабораторный код |

Некалиброванный возраст |

Калиброванный, одна сигма |

Калиброванный, две сигмы |

|

Курган 1, слой углистого песка |

ГИН 12721а |

1500 ± 20 |

552–592 гг. н. э. |

537–617 гг. н. э. |

|

Курган 1, слой углистого песка |

ГИН 12721б |

1490 ± 20 |

561–600 гг. н. э. |

542–620 гг. н. э. |

|

Курган 3, слой углистого песка |

13292 ГИН |

1460 ± 40 |

575–639 гг. н. э. |

540–654 гг. н. э. |

Список литературы Реконструкция погребальных сооружений Щуровского могильника

- Бессарабова З. Д., 1973. Славянские курганы второй половины первого тысячелетия н. э. с трупо-сожжением и деревянными сооружениями на территории Восточной Европы//АСГЭ. Вып. 15.

- Кирпичников А. Н., Ениосова Н. В., 2004. Литейные формы для производства слитков из Старой Ладоги//Восточная Европа в Средневековье. М.

- Коваль В. Ю., 1994. Отчет об археологических разведках в Озерском и Луховицком районах Московской области//Архив ИА. Р-1. № 17732.

- Максимов А. Д., Розанова Л. С., 1998. Результаты металлографического анализа железных изделий с городища Орлов Городок//ТАС. Вып. 3.

- Розенфельдт Р. Л., 1986. Отчет об археологических разведках на территории Московской обл. в 1986 году//Архив ИА. Р-1. № 11831.

- Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.

- Татищева Е. Ю., 2001. Литейные формы для изготовления слитков с территории Москвы и Подмосковья//ТАС. Вып. 4. Т. II.

- Цоль-Адамикова Х., 1998. Наземные погребения с трупосожжениями у славян в свете письменных и археологических источников//РА. № 1.