Реконструкция усадьбы русского крестьянина в историко-архитектурном музее ИАЭТ СО РАН

Автор: Майничева А.Ю., Степанцов И.С., Кушнаренко Т.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522025

IDR: 14522025

Текст статьи Реконструкция усадьбы русского крестьянина в историко-архитектурном музее ИАЭТ СО РАН

Согласно концепции развития ИАМ ИАЭТ СО РАН, одним из экспонатов исторического ядра музея является усадьба русского крестьянина XIX в. В ней нашли отражение ранние формы освоения русскими сибирских территорий В начале 1990-х гг. на предназначенной для усадьбы площадке был заложен хозяйственный комплекс: амбар-погреб, баня, двухэтажный амбар, два навеса. Основой для воссоздания усадьбы послужили материалы экспедиций 1970-х гг. ИИФФ АН СССР в поселениях среднего Приангарья, подлежавших затоплению Илимским водохранилищем. В 2009–2013 гг. сотрудники Сибирского этнографического отряда ИАЭТ СО РАН работали в русских старожильческих поселениях Прииртышья, нижнего и среднего Приангарья, собирая материалы для воссоздания жилища и комплекса усадьбы. На основе полученных данных в статье представлен и обоснован один из вариантов реконструкции крестьянской усадьбы.

Крестьянская усадьба, которую предполагается экспонировать в ИАМ, представляет собой тип постоянного однодворного поселения, характерного для земледельческого освоения сибирских территорий в начале и середине XIX в. Из уже существующего населенного пункта одна или несколько семей уходили в поисках новых земель для распахивания, а также угодий для выпаса скота, рыболовства и охоты. С течением времени к ним могли подселяться новые жители, выстраивая собственные усадьбы. При этом формировалась свободная или уличная система застройки. Согласно картографическим данным середины XIX в. [Курилов, Майничева, 2006, с. 112–116], а также спискам населенных мест [Томская губерния…, 1868; Тобольская губерния…, 1871; Енисейская губерния…, 1864] и свидетельствам очевидцев [Спафарий, 1882; Фальк, 1824], подобные поселения были типичными.

В зодчестве русских старожилов преобладала срубная система, в основе которой лежит модуль, равный длине бревна. Для частично открытых построек (навесов, поднавесов) использовали стоечно-балочную конструкцию. Эти строительные системы лежат в основе усадебных сооружений. Усадьба формируется плотной периметральной застройкой. Жилище 476

Рис. 1. План избы русского крестьянина. Реконструкция А.Ю. Майничевой, чертеж И.С. Степанцова и Т.П. Кушнаренко.

занимает центральную часть, разделяя пространство усадьбы на «чистый» и «грязный» дворы. «Чистый» двор предназначался для подвоза зерна, занятий ремеслом, встречи родственников и гостей. Его, как правило, мостили досками. «Грязный» двор использовали для пригона и содержания скота, подвоза сена, дров и припасов. Стены амбаров, навесов, конюшен и прочих построек заменяют ограду. Лишь на фронтальной стороне усадьбы располагался забор, как правило, сделанный «взаплот»

из бревен. Заплот от стен хозяйственных построек подводили к фасадной стене жилища, выходившего на условную «красную линию» застройки. В ограде устраивали ворота и калитку.

Усадьба представляла собой своеобразную крепость, способную защитить обитателей при нападении, сохранить припасы от разграбления и непогоды, обеспечить комфортное проживание [Майничева, 1993, с. 40–46; 1999, с. 59–60; 2003, с. 107–110]. Реконструкция крестьянской усадьбы в ИАМ является логическим продолжением показа исторически обусловленных форм застройки поселений и типов зданий, характерных для раннего периода освоения сибирских территорий русскими. Так, экспозиция Спасской церкви с колокольней из г. Зашиверска дает представление о городском православном культовом комплексе XVII в. Казымский острог (возведен в XVIII в.) – крепостное сооружение, характерное для первых русских поселений. Крестьянская усадьба начала XIX в. отражает итог решительного перехода на земледельческое освоение территорий.

В начале 1990-х гг. бригада плотников (А.К. Баранов, Н.Ф. Стрельченко, Н.А. Дроздецкий) ИАЭТ СО РАН под руководством заведующего лабораторией канд. ист. наук И.В. Асеева (теперь д-ра ист. наук) и при участии архитекторов Н.М. Антоновой и А.Ю. Майничевой воссоздали хозяйственные усадебные постройки, вывезенные из затопленной деревни Коробейниково Нижнеилимского района Иркутской области. Постройки включают амбар-погреб, баню «по-черному», навес с «хлевушкой» для содержания мелкого рогатого скота и свиней. Реконструкция выполнена по чертежам построек и оригинальным частям зданий. Особенностью амбара-погреба и бани являются самцовые фронтоны, выполненные из отрезков бревен до самой крыши, и кровля «по курицам и потокам», широко применявшаяся до распространения стропильных конструкций. В связи с неудовлетворительным состоянием большей части конструктивных элементов, включая бревна сруба, новодел составил 90–95 %. Ждут завершения работ второй навес и двухэтажный амбар из д. Коробейниково Нижнеилимского р-на Иркутской области. Амбар находится в лучшем состоянии, чем остальные постройки. Сруб сделан из вывезенных оригинальных бревен, требуется воссоздание внешней галереи, окон, дверей, внутреннего оборудования (сусеков). Крыша сруба и остальных зданий сделана на «самцах», однако является стропильной, отражая внедрение новых конструктивных систем. Амбар предназначался для хранения зерна – основного ценного продукта питания, от которого зависела жизнь семьи, поэтому его возводили из наилучшего материала. Часто материал кровли амбара по качеству превосходил кровлю прочих строений, включая жилище. Кровлю укладывали в два слоя, из желобленого дранья, полученного раскалыванием бревна «повдоль» [ПМА, 2010-2013].

Для завершения застройки усадьбы планируется воссоздание избы, покрытия чистого двора, ворот и ограды. Так как не сохранились конструктивные элементы, чертежи и зарисовки жилища усадьбы, необходимо найти прямые аналоги, т.е. избы синхронной с ним датировки, из той же географической зоны. Наиболее близки к указанным требованиям музее-

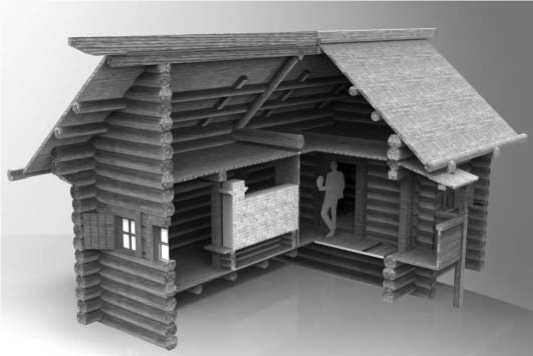

Рис. 2. Конструкция крыши и внутреннее устройство избы. Реконструкция А.Ю. Майничевой. Чертеж И.С. Степанцова и Т.П. Кушнаренко.

фицированные жилища из архитектурно-этнографических музеев. Таковы, например, избы «Ангарской деревни» (XIX в.), усадьбы Непомилуева (конец XVIII – начало XIX в.), усадьбы Серышева (середина XIX в.), вывезенные из зоны затопления Илимского водохранилища в 1960–1970-е гг. (две последние находятся в музее «Тальцы»).

Исходя из всех имеющихся данных, включая материалы полевых исследований, можно предложить следующий вариант реконструкции избы (рис. 1, 2). Небольшое жилище, длина и ширина которого должны быть соразмерны использовавшимся в начале XIX в. аршинам и саженям. Типологически его можно определить как дом «на связи» или «на две половины». Изба с печью через сени соединена с неотапливаемой «клетью», в которой расположен небольшой чулан. Глинобитная печь топится «по-белому» (т.е. имеет дымоход) и занимает большую часть избы. За ней расположен «гобец» – лаз в подполье с лесенкой. «Матица» проходит почти посредине избы. На печной столб опираются два расположенных перпендикулярно бруса – «палатный» и «калашный». В уличном фасаде проделаны три простых косящатых окна с навешенными одностворчатыми ставнями. В боковой стене размещается небольшое окошко, освещающее лаз в подполье (ПМА, 2013). Остекление всех окон одинарное. В дом ведет одномаршевое крыльцо, характерное для конструкций XIX в. – внешнее, с односкатной крышей. Кровля дома «на самцах», «по курицам и потокам». Для целей полного удаления влаги с кровли дома уклон крыши значителен и превышает 40º. Такой крутой уклон отличает постройки, возведенные в XVIII – начале XIX в. [ Гевель, 2012].

Предложенный вариант реконструкции сибирской усадьбы русского крестьянина отразил основные черты русской деревянной архитектуры указанного периода, типологически соответствует хозяйственной деятель- ности на территории выбранной географической зоны, имеет прямые и косвенные аналоги. Технология производства строительных работ может быть воспроизведена по полевым материалам и адаптирована к современным условиям.