Реконструкция условий формирования красноцветных песчаников Терского берега на основе сравнительного анализа структуры древних и современных отложений (Кольский полуостров)

Автор: Нерадовский Ю. Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения рифейских красноцветных песчаников Терского берега Белого моря. Рассмотрен 21 структурный элемент, характеризующий условия образования пород, в том числе 15 древних и 6 современных отложений. Наблюдения проводились в течение 10 лет на двух участках побережья Белого моря. Цель исследований состояла в установлении причин отсутствия органики, происхождения примеси гематита в песчаниках рифея и оценке климатических условий при их образовании. Эти вопросы являются ключевыми для выделения протерозойской красноцветной формации. Данные показали, что некоторые структуры пород аналогичны в древних и современных отложениях. К таким структурам относятся, например, волновая рябь, которая в деталях повторяет размерность, форму и ориентацию в обеих эпохах, поэтому может быть использована для оценки древних морских условий осадконакопления. Однако большая часть структур свидетельствует о принципиальных различиях условий образования пород. Установлено, что в древних породах систематически образовывались такыры и осаждался гематит, что свидетельствует о засушливом климате в рифее и специфическом составе морской воды. Наиболее важным отличием древних отложений является отсутствие в них фауны и флоры.

Побережье Белого моря, красноцветные песчаники, условия образования, рифей, coast of the White Sea, red sandstones, formation conditions, Riphean

Короткий адрес: https://sciup.org/142237551

IDR: 142237551 | УДК: 553б433(470.21) | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-2-180-190

Текст статьи Реконструкция условий формирования красноцветных песчаников Терского берега на основе сравнительного анализа структуры древних и современных отложений (Кольский полуостров)

Нерадовский Ю. Н. Реконструкция условий формирования красноцветных песчаников Терского берега на основе сравнительного анализа структуры древних и современных отложений (Кольский полуостров). Вестник МГТУ. 2023. Т. 26, № 2. С. 180–190. DOI:

: , ORCID:

Neradovsky, Yu. N. 2023. Reconstruction of the conditions for the formation of red-colored sandstones of the Tersky coast based on a comparative analysis of the structure of ancient and modern deposits (Kola Peninsula). Vestnik of MSTU, 26(2), pp. 180–190. (In Russ.) DOI:

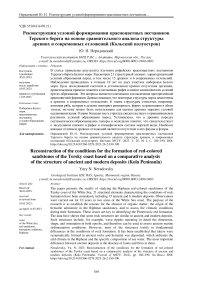

На южном берегу Кольского полуострова, на площади около 600 км2, распространены древние осадочные породы – красноцветные песчаники терской свиты1. Они тянутся непрерывно от Турьего мыса до р. Варзуга 150 км, полосой около 20 км. В минеральном составе песчаников преобладают: кварц, полевые шпаты, мусковит; примеси: гранат, биотит, гематит и др.2 Размеры зерен варьируют от 0,05 до 5 мм, но резко преобладает фракция 0,05–0,25 мм, составляющая 80–95 % ( Сафьянов и др., 2012 ). В верхних частях разрезов песчаников присутствуют прослои глинистых пород аргиллитов и алевритов ( Зозуля и др., 2021 ). Песчаники длительное время подвергаются морской абразии и в рельефе побережья образуют несколько террас высотой от 4–5 м до 45–55 м ( Романенко и др., 2021 ). Продукты их разрушения являются источником формирования донных отложений Белого моря и представляют интерес в отношении поисков кварца, алмазов и других минералов. На большей части территории распространения отложения терской свиты трансгрессивно перекрывают различные породы архея, имеют в основании базальные конгломераты и характеризуются сходными структурами и условиями образования, соответствующими докембрийской красноцветной формации верхнего протерозоя ( Анатольева, 1978; Балуев, 2013 ). Точный возраст пород терской свиты не установлен и по разным данным колеблется от 1 300 до 670 млн лет ( Балуев и др., 2018 ). В связи с этим не точно определено время формирования и крупных геологических структур Беломорья ( Романенко и др., 2021; Асминг и др., 2022 ). Все это обусловливает необходимость продолжения исследований условий образования рифейских пород, а также палеоклиматических и физических факторов, способствовавших вымиранию органической жизни.

Объекты и методы

В качестве объектов исследований нами выбраны два участка литорали на побережье Белого моря. Первый располагается в нескольких километрах западнее устья р. Варзуги (локация 66.28326; 36.48634). Здесь представлена каменная литораль, коренные обнажения красноцветных песчаников выходят на поверхность размыва на большой площади в широком мелководном заливе, который с двух сторон ограничен мысами, не имеет притока пресных вод, а породы регулярно подвергаются морскому приливно-отливному процессу абразии. Горизонтальное залегание пород способствует равномерному размыву песчаников морскими волнами. При этом процесс выноса продуктов разрушения превалирует, и накопления современных отложений не наблюдается.

Второй участок находится между селами Оленица и Кашкаранцы (локация 66.393404; 35.500960). В отличие от первого здесь нет коренных выходов пород, мелководная литораль сложена широкими песчаными косами, заливаемыми в прилив морем. На песчаных отмелях создаются условия для формирования обширных полей современной ряби. Предположительно на данном участке происходит замедленный снос и накопление осадочного материала. Оба участка изобилуют многочисленной, типичной для литорали Белого моря флорой и фауной.

Исследования проводились периодически в летне-осеннее время в течение 10 лет (2012–2022 гг.). Они заключались в изучении и фотодокументации обнажений древних и современных песчаников, минерального состава, структур и текстур, условий их образования, интерпретации наблюдаемых находок, относящихся непосредственно к песчаникам и заселяющим их представителям флоры и фауны. Работа носила преимущественно накопительный фактурный характер, поскольку спектр интересных неизученных вопросов был достаточно широким. Особенно следует подчеркнуть необходимость продолжения углубленного изучения минерального состава песчаников, в частности, формы и распределения в них гематита.

Результаты исследований

Результаты исследований рассмотрены по двум направлениям, отражающим разновозрастные события: 1) структуры и текстуры красноцветных песчаников и особенности их формирования в рифейское время и 2) структуры и текстуры песчаников и условия их формирования в настоящее время.

Структуры и текстуры красноцветных песчаников и особенности их формирования в рифейское время

В красноцветных песчаниках, образованных в рифейское время, нам удалось выделить 15 структур и текстур и три генетических группы процессов. Первая группа включает формирование: слоистости, ряби волнения, такыров, косой слоистости, внутриформационной слоистости и оползневой складчатости. Эти процессы несут информацию непосредственно о генетических условиях седиментации пород. Вторая группа включает формирование трещиноватости, "сухих" брекчий, волноприбойных котлов и ниш. Они отражают наложение тектонических и абразионных процессов, изменяющее структуру песчаников без привноса новых минеральных растворов и изменения минерального состава отложений. Третья группа процессов включает: оглеение, формирование трубок взрыва, штокверков с кварцевой, аметистовой, флюоритовой, баритовой минерализацией и жилы с гематитом. Этот комплекс минеральных ассоциаций сопровождается магматической и гидротермальной деятельностью с привносом нового вещества и изменением структуры и состава песчаников.

Слоистость является основным свойством песчаников. Она выражена в полосчатой текстуре, видимой в поперечном срезе, и характеризуется изменением размеров частиц зерен, мощности и цвета прослоев (рис. 1, а ). Слоистость определяет способность песчаников раскалываться на пластины. По нашим данным обычно мощности раскалывания пластов варьируют в пределах 10–40 мм, реже до 0,5 м. Поверхность скола часто совпадает с плоскостью, по которой развиты знаки ряби (рис. 1, б ) или трещины усыхания (рис. 1, в ). В грубозернистых песчаниках наблюдается косая слоистость, резкое изменение мощности слоев, их выклинивание. Такие явления типичны для речных долин и конусов выноса.

б

а

в

г

Рис. 1. Особенности строения рифейских песчаников: а – слоистость; б – рябь волнения; в – пленка гематита (черное) покрывает рябь волнения; г – трещины усыхания. Фото автора Fig. 1. Features of the structure of the Riphean sandstones: а – layering; б – ripples of excitement; в – a film of hematite (black) covers the wave ripples; г – shrinkage cracks. Photo by the author

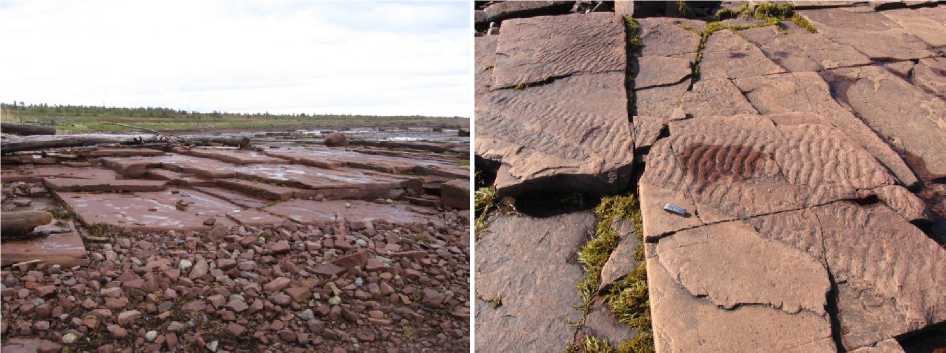

Рябь волнения – фундаментальный генетический факт, запечатленный в песчаниках, бесспорно доказывающий, что процесс отложения происходил в водной среде. Рябь распространена широко и видна на поверхности скола песчаников по слоистости (рис. 1, б). Свежие плоскости скола с рябью обычно покрыты тонкой пленкой гематита (рис. 1, в). Эта пленка, во-первых, является признаком осаждения гематита на поверхности ряби, а во-вторых, одним из факторов ослабления сцепления между слоями, поэтому сколы по слоям происходят часто по волновой ряби. Рябь разнообразна по формам и размерам, характеризуется субпараллельными симметричными, сложно ветвящимися валиками затвердевшего песка, разделенными ложбинками. Ориентировка гребней ряби в основном параллельна береговой линии. Размеры валиков ряби составляют от 2–3 до 5 см. Размеры ложбинок близки ширине валиков, но нередко ложбинки отсутствуют. Осадочный материал между гребнями ряби тонкозернистый, обогащен гематитом, имеет темный цвет (рис. 1, в). Он отлагался позднее гребней. При выветривании межгребневый материал легче разрушается, чем гребни, поэтому в обнажениях обычно сохраняются гребни ряби (рис. 1, б).

Трещины усыхания , подобно ряби, систематически обнажаются в изломах песчаников по слоистости. Они чередуются со знаками ряби в разных слоях (рис. 1, г ), встречаются реже, но количественно соотношение не изучено. По структуре трещины усыхания имеют много общего с современными такырами. Это типичные структуры для жаркого климата, образующиеся при высыхании отложений глин, солей и др. в мелководных озерах и заболоченных низинах во многих южных районах мира. В процессе высыхания водоемов происходит сжатие (контракция) и растрескивание глинистых пород. Ширина и глубина трещин зависит от состава и мощности субстрата. В образцах изученного участка ширина трещин усыхания в основном около 5 мм, но достигает 2–3 см, т. е. мощность илистого слоя могла составлять от 5 мм до 3 см. В современных условиях структуры усыхания образуются в засуху, а трещины "заполняются" после окончания засухи. Этот период характеризуется обычно ливневыми дождями и переносом грубозернистых частиц, которые и заполняют такыры. В современных климатических условиях такыры на беломорском берегу не образуются.

Трещиноватость в песчаниках проявляется повсеместно с разной интенсивностью. На участке с коренными выходами в песчаниках развиты сколы трех направлений: два вертикальных и одно горизонтальное, секущих песчаники в виде кирпичной кладки. Эти три системы трещин – "сухие", никакой минерализации и сдвигов по этим трещинам не отмечается (рис. 1, а , б ).

Кроме трещин скола в песчаниках наблюдаются зоны брекчирования (рис. 2, а ). Они имеют субгоризонтальную ориентировку, но не совпадают с трещинами скола. Вдоль зон брекчирования наблюдается интенсивное дробление пород. Результатом дробления является образование различных псевдоконгломератов, брекчий и оригинальных частиц из обломков ряби и трещин усыхания, в зависимости от того какой слой песчаника пересекает зона брекчии. Наиболее распространены брекчии из межгребневого материала ряби, хорошо видимые по черному гематитовому цвету (рис. 2, б ). Частицы конгломерата похожи на органические остатки – "створки" (рис. 2, в ) и обломки "раковин", "коконы" и т. п. Интересны брекчии по трещинам усыхания (рис. 2, г ). Они похожи на червей, у которых "кожа" – оболочка из гематита, а внутри песок. В условиях деформации "черви" дробятся на мелкие кусочки. Такие образования вызывают серьезные дискуссии ( Балуев, 2013 ), однако они не имеют ничего общего с живыми организмами.

В целом о брекчировании следует отметить, что оно также, как и трещины, происходило в "сухих" условиях, без привноса какой-либо новой минерализации. Это указывает на то, что гидротермальные растворы в этот период отсутствовали.

Внутриформационная слоистость и складки оползания . Горизонтальная слоистость в песчаниках местами срезается внутриформационной слоистостью и складками оползания (рис. 3). В отличие от косой слоистости внутриформационная слоистость образовалась в результате тектонического сдвига и изменения наклона части слоев песчаников. Новые слои практически без размыва ложились на новую наклонную поверхность (рис. 3, а ). Строение таких косых слоев свидетельствует о резком изменении залегания подстилающих песчаников, по которым происходило напластование и частичное смещение мелкозернистого неконсолидированного песка. Новые слои характеризуются менее четкой слоистостью, уменьшением размеров частиц и смятием в сложные складки (турбулентностью) (рис. 3, б ). Такие формы имеют небольшое распространение и относятся к подводно-оползневым деформациям, например, в прирусловых каналах рек и ручьев.

Выветривание песчаников под воздействием атмосферных факторов – естественный процесс – происходит постоянно с различной скоростью в соответствии с прочностью их составных частей. Разрушение однородных слоев вначале происходит по трещинам на мелкие обломки, которые затем истираются в прибойной полосе (рис. 1, а ). Неоднородные слои выветриваются в зависимости от состава: слабые – мелкозернистые – породы разрушаются быстрее, с образованием пор выветривания, более прочные – крупнозернистые – разрушаются медленнее и образуют рельефные поверхности.

Волноприбойная абразия песчаников на исследованном участке проявлена слабо, в виде небольших площадок отшлифованных волнами коренных пород (рис. 4). Типичное воздействие волноприбойного механизма на песчаники наблюдается на небольшом участке побережья, где характерны максимальные прибойные волны. Здесь встречаются небольшие котлы и ниши.

а

б

в

г

Рис. 2. Вид зоны брекчирования и некоторые формы дробления в ней: а – сложная система трещиноватости вдоль зоны брекчирования; б – брекчия обломков из межгребневого обогащенного гематитом компонента (черное) ряби; в – пластинка гематита в виде створки раковины; г – брекчия из раздробленных фрагментов трещин усыхания в виде "червей" в гематитовых оболочках. Фото автора

Fig. 2. View of the brecciation zone and some forms of crushing in it: а – a complex system of fracturing along the brecciation zone; б – breccia of fragments from the inter-ridge hematite-enriched component (black) of the ripple; в – a plate of hematite in the form of a shell leaf; г – breccia from crushed fragments of drying cracks in the form of "worms" in hematite shells. Photo by the author

б

Рис. 3. Красноцветные песчаники: а – внутриформационная слоистость; б – складки оползания. Фото автора Fig. 3. Red sandstones: а – intraformational bedding; б – folds. Photo by the author

Третья группа процессов характеризуется привносом магматического и гидротермального вещества, которое воздействует на песчаники и изменяет их состав. К таким процессам относятся: метасоматическое осветление – "оглеение" ( Зарипов, 2017 ), гидротермальное образование жил с кварцем, аметистом, флюоритом, баритом ( Фришман, 2015 ) и гематитом ( Зозуля и др., 2021 ), щелочной магматизм с алмазоносными трубками взрыва ( Ветрин и др., 1992 ). Мы остановимся только на первом процессе, остальные проявлены на других участках Терского берега и подробно охарактеризованы в отмеченных выше работах.

Рис. 4. Паркетная текстура с мелкими котлами на отпрепарированных волнами песчаниках. Фото автора Fig. 4. Parquet texture with small cauldrons on sandstones cut by waves. Photo by the author

Оглеение относится к специфическим изменениям красноцветных песчаников в области развития щелочного магматизма. По данным детальных исследований процесс характеризуется привносом гидротермальных растворов и метасоматическим изменением песчаников в результате перехода окисной формы железа в закисную, его растворением и выносом. Этот процесс в красноцветных толщах имеет важное поисковое значение в связи с алмазоносными кимберлитоконтролирующими структурами ( Зарипов, 2017 ). В терских песчаниках оглеение отмечено в породах мыса Корабль ( Терский район…, 2006 ), но не изучено. На изучаемой нами территории оглеение развито слабо в виде секущих жил, пятен, отдельных прослоев и т. д. (рис. 5).

Рис. 5. Оглеение красноцветных песчаников по трещинам. Фото автора Fig. 5. Gleying of red-colored sandstones along cracks. Photo by the author

Структуры и текстуры песчаников и условия их формирования в настоящее время

Наблюдения показали, что формирование осадочных структур в современных песчаниках имеет сходство с рифейскими. К типичным компонентам литорали, которые могут составить захоронения, относятся: знаки ряби, морской пены, торфа, древесины, ламинарии, фукуса, а также различных червей и их ихнологических остатков. Сходство структур современных песчаников на литорали по сравнению с рифейскими можно лишь частично использовать для расшифровки, поскольку при этом принципиально изменились минеральный состав пород и биоценоз. Установлено, что в современных отложениях из процесса исчез гематит, а все современное латеральное пространство заселено биоорганизмами. В настоящее время органика участвует во всех процессах литогенеза. Рассмотрим некоторые примеры современных структур седиментации.

Рябь волнения формируется в настоящее время в отложениях песчаников на каменных и песчаных литоралях. Наиболее обширные, протяженные поля устойчивой по форме и размерам ряби образуются при условии направления и силы ветра параллельно берегу, на мелководной песчаной литорали, глубиной до 20 см (рис. 6). Изменение направления ветра и его затухание приводят к изменению формы волн и размеров гряд (рис. 6, б , в ). Увеличение глубины также сопровождается увеличением размеров гребней ряби.

б

г

в

Рис. 6. Условия и формы ряби на песчаной литорали в зависимости от характера волн: а – стандартный тип волнения на песчаной литорали, в результате которого образуется типичная рябь; б – форма типичной ряби; в – волнение, тип "мертвая зыбь"; г – губчатая рябь как результат разнонаправленного волнения. Фото О. Придановой

Fig. 6. Conditions and forms of ripples on the sandy littoral depending on the nature of the waves: а – the standard type of waves on the sandy littoral resulting in the formation of typical ripples; б – the shape of a typical ripple; в – "dead swell" excitement type; г – spongy ripples as a result of multidirectional waves. Photo by O. Pridanova

Так, углубление слоя воды до 40 см сопровождалось увеличением гребней песчаной ряби и расстояния между ними до 10 см.

На каменистой литорали рябь образуется фрагментами на плоских участках в виде тонкого слоя, который частично или полностью размывается в прилив. Форма гребней ряби здесь также согласуется с размерами и формой морских волн, но знаки ряби более мелкие в сравнении с песчаными литоралями.

Гребни разновозрастной песчаной ряби нередко накладываются друг на друга, совпадая по направлению, форме и размерам.

Захоронения морской пены . Нами впервые было обнаружено образование сухой морской пены, готовой к захоронению. В штормовую погоду на каменистой литорали образуются валы морской пены, которая в основном исчезает, коагулируя или испаряясь, но некоторое количество ее остается, превращаясь в твердое губчатое вещество. Эти остатки пены наряду с ракушками могут быть захоронены в песчаниках и содержать информацию о составе воды и т. д. В литературе подобный вид захоронений не описан (рис. 7).

Рис. 7. Разнообразные ракушки и сухая морская пена (белое) на глыбах песчаника. Фото автора Fig. 7. A variety of shells and dry sea foam (white) on blocks of sandstone. Photo by the author

Торф и тонкие древесные остатки являются характерным видом захоронения органики в составе современной волновой ряби (рис. 8). Они дольше, чем песок, находятся во взвешенном состоянии и оседают в межгребневых ложбинках (рис. 8, а ). Процесс происходит аналогично ряби в древних песчаниках, в которых межгребневые ложбины заполнялись ожелезненным алевритовым материалом.

б

а

Рис. 8. Формы захоронения древесных осадков и ламинарии в составе современной ряби: а – мелкая древесная пыль (черное) между гребешками ряби; б – ламинария на литорали с рябью (результат штормового выброса). Фото О. Придановой

Fig. 8. Forms of burial of wood sediments and kelp in modern ripples: а – fine wood dust (black) between ripple scallops; б – kelp in the littoral with ripples (the result of a storm surge). Photo by O. Pridanova

Кроме тонкого древесного материала на побережье идет захоронение крупных древесных отложений, принесенных, в частности, штормовыми волнами и накапливающимися в верхних частях литорали. Местами валы древесины тянутся сотни метров вдоль берега, подвергаясь гниению и постепенно покрываясь отложениями песка и гравия, таким образом формируя слои органики.

Захоронения морской растительности . Основной объем биомассы на побережье Белого моря составляют растения ламинария и фукус. Они широко распространены в литоральной зоне, но в основном сосредоточены на глубине, ниже уровня прибоя. В штормовую погоду наблюдаются выбросы значительного количества ламинарии на песчаные пляжи (рис. 8, б ), где она постепенно засыпается песком.

Мы охарактеризовали лишь некоторые современные формы, участвующие в образовании современных песчаников. Более подробно весьма многочисленные обитатели литорали и их ихнологические признаки перечислены в специальной работе ( Вялов и др., 1978 ): Arenicola marina, Mokoma baltica, Littorina obtusata, Saxatilis ridis Mat, Balanus balanoides, Aurelia aurita, Mutilus edulis и др.

Результаты и обсуждение

Полученные данные подтвердили, что в рифейское время, в период образования песчаников терской свиты, органическая жизнь отсутствовала ( Наливкин, 1962; Анатольева, 1978 ). В древних песчаниках не обнаружено никаких признаков захоронения древней фауны и флоры. Напротив, современная литораль насыщена организмами и в отличие от рифейской, характеризуется присутствием многочисленных видов флоры и фауны и продуктами их жизнедеятельности. В литоральной зоне и донных отложениях Белого моря насчитывается до 428 видов ( Наумов, 2019 ) живых организмов. Растения и животные активно используют как коренные породы, так и продукты их разрушения, поселяются на плитах и валунах песчаников, в трещинах пород, в песке и используют их как питательный и строительный материал, точат норы, высасывают влагу и т. д. Это говорит о том, что причина отсутствия живых организмов в рифее обусловлена не составом породы, а составом атмосферы и воды, не соответствовавшим условиям для жизнедеятельности.

Результаты изучения минерального состава древних пород показали, что в распределении гематита наблюдается закономерная динамика, связанная с цикличностью седиментации. В отличие от кварца, микроклина и других породообразующих минералов гематит не связан с породами основания, поскольку он там отсутствует. Появление гематита фиксируется в базальных конгломератах в составе цемента, а затем в песчаниках. В них гематит рассеян в виде примеси к основной массе и в качестве цемента, но резко возрастает в составе ряби и такырах, вплоть до образования мономинеральных агрегатов. Максимальное содержание гематита наблюдается в такырах, в них весь глинистый слой обогащен гематитом и покрыт гематитовой пленкой. Таким образом, прослеживается важная закономерность: поскольку условия образования такыров связаны с наиболее теплыми, засушливыми периодами седиментации, т. е. с повышенными температурами, очевидно, они были наиболее благоприятны и для осаждения гематита из морской воды. Экспериментально доказано, что гематит может кристаллизоваться в растворе при концентрации Fe(NO 3 ) 2 от 0,1 до 25 г/л при температуре от 70 до 99 °С, при этом размеры зародышей гематита составляют около 100 нм ( Получение красных железооксидных пигментов…, 2019 ). Эти параметры не противоречат современным условиям образования такыров и солончаков в пустынях. Известно, что максимальная температура воздуха там достигает 58 °С, а вода и почва прогреваются до 70–80 °С, при этом выпадение солей из растворов может происходить при концентрации 50 г/л. Таким образом, можно допустить, что железо было растворено в "рифейской" воде и периодически, при повышении температуры, выпадало в осадок в виде микроскопических частиц. Высокое содержание гематита в древних такырах свидетельствует об интенсивном осаждении его вследствие достижения критической концентрации, обусловленного повышением температуры. Факты однозначно свидетельствуют, что присутствие железа в рифейских красноцветных песчаниках связано с примесью гематита, поступавшего из морской воды.

Широкое распространение волновой ряби и структуры такыров в красноцветных песчаниках может быть доказательством того, что рифейское время отличалось жарким засушливым климатом, а море было мелким, как современные песчаные пляжи на латерали. Это согласуется с приведенными выше данными о температуре кристаллизации гематита. Высокая температура приводила к периодическому высыханию воды, повышению концентрации железа и образованию такыров. Это сопровождалось осаждением гематита. Можно предположить, что повышение температуры и образование такыров приурочено к ежегодным летним периодам отложения осадков. Возможно, что такыры маркируют годовые циклы седиментации песчаников, отмечая летние периоды. К сожалению, мы не знаем, какие другие параметры имела предположительно "бескислородная" атмосфера в рассматриваемый период, но и приведенные условия являются неблагоприятными для жизни.

Можно отметить еще одну интересную особенность красноцветных песчаников, вытекающую из отсутствия наложенных региональных процессов. Несмотря на длительную историю существования, рифейские песчаники характеризуются отсутствием признаков метаморфизма и каких-либо региональных наложенных гидротермальных процессов. Локальные наложенные процессы захватывали только незначительные участки рифейских пород и выражены в гидротермальной минерализации кварц-аметист-флюорит-баритового состава 820–690 млн лет (Фришман, 2015), оглеении, предшествовавшем началу палеозойской тектоно-магматической активизации (Зарипов, 2017), внедрении алмазоносных трубок взрыва 390 млн лет (Ветрин и др., 1992) и в гидротермальных гематитовых жилах (Зозуля и др., 2021). Поскольку основная часть песчаников не была затронута изменениями, это дает основание предполагать, что в рифейских песчаниках нет достаточного количества водосодержащих минералов для протекания метаморфических реакций.

Заключение

Подводя итоги изучения структур рифейских красноцветных песчаников на побережье Белого моря можно выделить ряд структурных элементов, указывающих на сходства и различия их с современными процессами, позволяющими идентифицировать условия формирования. К структурам сходства относятся волновая рябь, трещины усыхания, слоистость разного типа, оползневые структуры. Волновая рябь сохранилась в песчаниках в результате постоянного накопления и захоронения отложений в условиях мелководного бассейна. Детали строения волновой ряби идентичны по размерам, форме и ориентации в древних породах и в современных отложениях, поэтому можно по ней рассчитать параметры глубины моря и направления ветров. Хорошо идентифицируются древние такыры, аналогичные современным, образующимся в засушливых районах, а также в современных солончаках. Они убедительно свидетельствуют, что образование древних песчаников происходило в засушливом климате. Их отсутствие в настоящее время на побережье Белого моря говорит о том, что климат изменился. Принципиальные различия между рифейскими и современными песчаниками заключаются в минеральном составе и присутствии фауны и флоры: в древних породах наблюдается обилие гематита, а в современных отложениях – фауны и флоры. По существу эти два фактора взаимосвязаны и обусловлены составом атмосферы и воды в рифее, не соответствовавшим условиям для жизнедеятельности.

Работа выполнена в рамках поисковых исследований темы НИР ГИ ФИЦ КНЦ РАН № 0226-2019-0053.

Автор благодарит Приданову О. В. за предоставленные фотографии.