Реконструкция заднего отдела стопы после удаления остеомиелитически пораженной пяточной кости

Автор: Клюшин Николай Михайлович, Злобин Алексей Владимирович, Бурнашов Сергей Иванович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Эта методика обучается восстановлению весовых и анатомически правильных контуров задней части стопы в сочетании с остановкой гнойно-воспалительного процесса у пациентов с остеомиелитной пяточной мышцей. Цель достигнута путем удаления остеомиелитовой пяточной кости, лодыжки и коленного сустава, артродесоза, остеотомии передних таларов, а также градуированного переноса сибирских фрагментов большеберцовой кости и их поворота вниз и назад в сочетании с образованием тибиокубовидного синозиса.

Короткий адрес: https://sciup.org/142134583

IDR: 142134583

Текст научной статьи Реконструкция заднего отдела стопы после удаления остеомиелитически пораженной пяточной кости

В литературе известен способ замещения тотального дефекта пяточной кости путем Г-, Т-образной остеотомии таранной кости и дозированного перемещения выделенного фрагмента сначала книзу до уровня подошвенной поверхности стопы, а затем кзади до восстановления контуров её заднего отдела [1].

Однако в условиях хронического остеомиелита множественная фрагментация таранной кости сопряжена с возможностью развития послеоперационных осложнений в силу снижения регенераторных возможностей костной ткани на участках, непосредственно прилежащих к очагу воспаления. Кроме того, наличие последнего, как правило, вызывает несостоятельность суставов заднего отдела стопы, требующую выполнения их артродеза, что известная методика не предусматривает.

Известен способ реконструкции стопы при отсутствии таранной и пяточной костей, включающий остеотомию большеберцовой кости и дозированное низведение с последующим разворотом в направлении книзу-кзади её дистального фрагмента в сочетании с формированием костного блока между низведенным фрагментом и костями предплюсны [1].

Однако при отсутствии только пяточной кости создание такого блока требует предварительного артродеза большеберцово-таранного сочленения и последующего формирования на этой основе единого синостозированного фрагмента указанных костей для замещения имеющегося дефекта.

Предложен способ1 реконструкции заднего отдела стопы после удаления остеомиелитически пораженной пяточной кости, включающий артро-дезирование, остеотомию большеберцовой кости, дозированное перемещение и разворот выделенных фрагментов в дефекте в направлении книзу кзади до восстановления контуров заднего отдела стопы, отличающийся тем, что первоначально производят артродез голеностопного и таранноладьевидного суставов, после достижения артродеза выполняют остеотомию в проксимальной, в дистальной третях большеберцовой кости и остеотомию шейки таранной кости, низводят фрагмент за счет дистракции в зоне остеотомии, выполненной в проксимальной трети, производят угловой разворот кзади на уровне остеотомии, выполненной в дистальной трети, и осуществляют замещение дефекта синостозированными фрагментами большеберцовой и таранной костей в сочетании с формированием кубовидно-берцового синостоза.

Практическое использование способа иллюстрирует следующее клиническое наблюдение.

Больной К., 26 лет, поступил в клинику РНЦ «ВТО» имени акад. Г.А. Илизарова с диагнозом: хронический посттравматический остеомиелит левой пяточной кости, свищевая форма. Несра-щение дужек L 4 -L 5 . Нижний равномерный спастический парапарез до моноплегии в стопе слева (рис. 1-4).

Рис. 1. Рентгенограмма левой стопы больного К. до лечения

Рис. 2. Рентгенограмма левой стопы больного К. после выполнения остеосинтеза и секвестрнекрэкто-мии с удалением пяточной кости

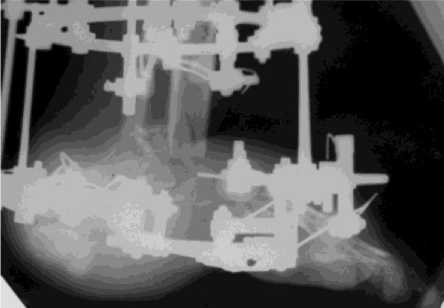

Рис. 3. Рентгенограмма левой стопы больного К. в ходе замещения дефекта пяточной кости после предварительного артродеза таранно-ладьевидного и голеностопного суставов

Рис. 4. Рентгенограмма левой стопы больного К. после лечения

Для ликвидации остеомиелитического процесса больному первоначально выполнены радикальная секвестрнекрэктомия с удалением пяточной кости, удаление хрящей в голеностопном и таранно-ладьевидном суставах; остеосинтез аппаратом внешней фиксации.

В ходе операции после анестезии и обработки операционного поля три спицы провели на уровне проксимальной, две – средней и три – дистальной трети берцовых костей. Таранную кость фиксировали двумя спицами, кости предплюсны и плюсневые кости – тремя спицами. В натянутом состоянии спицы закрепили на установленных в их проекции опорах, которые соединили между собой резьбовыми стержнями и шарнирными узлами.

Через разрез мягких тканей по наружной поверхности стопы осуществили доступ к пораженному отделу стопы и произвели радикальную секвестрнекрэктомию с удалением пяточной кости. Одновременно сняли хрящ с суставных поверхностей голеностопного и таранноладьевидного сочленений. После выполнения контрольной рентгенографии рану ушили с установкой дренажной системы.

В послеоперационном периоде в течение 48 дней осуществляли взаимокомпрессию костей голеностопного и таранно-ладьевидного сочленений до получения артродеза этих суставов.

После этого в ходе повторного оперативного вмешательства выполнили остеотомию большеберцовой кости на уровне проксимальной и дистальной трети, а также остеотомию шейки таранной кости. При этом остеотомию дистального отдела большеберцовой кости произвели с выделением концевого фрагмента, который вместе с синостозированным с ним фрагментом таранной кости по своим размерам соответствовал размерам заднего отдела стопы.

В послеоперационном периоде осуществляли дозированное низведение дистального фрагмента большеберцовой кости в блоке с синосто-зированным с ним фрагментом таранной кости в направлении книзу-кзади. При этом низведение фрагментов осуществляли за счет дистракции в зоне остеотомии, выполненной в проксимальной трети, а угловой разворот кзади – на уровне остеотомии в дистальной трети большеберцовой кости. Темп низведения и разворота варьировал в пределах 0,5-1,0 мм в сутки. Общая продолжительность тракции составила 97 дней.

После придания заднему отделу стопы анатомически правильных контуров и необходимого размера аппарат перевели в режим стабильной фиксации, которую поддерживали в течение 110 дней. При этом в результате поддержания контакта зоны регенерата, сформированного при развороте блока фрагментов таранной и большеберцовой костей с кубовидной костью, получен кубовидно-берцовый синостоз.

После демонтажа аппарата дополнительной иммобилизации конечности не производили; больной прошел курс ЛФК.

В результате лечения, общая продолжитель- ность которого составила 263 дня, полностью купирован остеомиелитический процесс, восстановлена опороспособность и максимально приближенная к естественной форма заднего отдела стопы. Больной ходит с тростью, полностью нагружая оперированную конечность. Пользуется обычной обувью. На контрольном осмотре через 5 лет достигнутый результат сохраняется, больной жалоб не предъявляет, свищей, ран нет, движения в тазобедренном и коленном суставе в пределах нормы, длина конечностей одинаковая.

Использование предложенного способа в клинике РНЦ «ВТО» показало, что его применение обеспечивает восстановление опороспо-собности и анатомически правильных контуров заднего отдела стопы в сочетании с купированием гнойно-воспалительного процесса у больных с хроническим остеомиелитом.