Реконструктивно-пластические операции при лечении больных с дефектами покровных тканей

Автор: Шаповалов Владимир Михайлович, Губочкин Николай Григорьевич, Гайдуков Виктор Михайлович, Лукичва Наталья Петровна, Мясников Никита Игоревич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучение эффективности методик оперативного лечения больных с дефектами покровных тканей. Материалы и методы. Проведен анализ отдаленных результатов оперативного лечения 204 пострадавших с дефектами покровных тканей, которым выполнено 219 оперативных вмешательств за последние 25 лет. Пересадку расщепленных дерматомных трансплантатов применяли для лечения поверхностных дефектов кожного покрова. Пластику местными тканями использовали для лечения глубоких кожно-фасциальных дефектов. Перекрестную пластику применяли для лечения пострадавших с дефектами тыльной и ладонной поверхностей пальцев кисти. Для лечения дефектов I пальца использовали тыльно-боковой лоскут II пальца, межпальцевой лоскут или лоскут Литтлера. Для восстановления активного разгибания предплечья и закрытия дефектов локтевой и тыльной поверхностей кисти применяли сложные осевые лоскуты. Разработана методика замещения дефектов передней поверхности нижней трети голени фасциально-мышечным трансплантатом голени. Результаты. Приживление пересаженных трансплантатов наступило у 90 % оперированных больных. Причинами неудовлетворительных результатов стали отслойка кожи и некроз пересаженного лоскута. Этим больным выполнена некрэктомия и пересадка расщепленных дерматомных трансплантатов. У всех достигнуто приживление. Выводы. Примененные методики реконструктивно-пластических операций оказались эффективными при лечении пострадавших с дефектами покровных тканей.

Расщепленный дерматомный трансплантат, пластика местными тканями, перекрестная пластика, островковые лоскуты, торако-дорзальный и локтевой лоскуты, фасциально-мышечный трансплантат голени

Короткий адрес: https://sciup.org/142121794

IDR: 142121794 | УДК: 616.5-001.3-089.844

Текст научной статьи Реконструктивно-пластические операции при лечении больных с дефектами покровных тканей

Увеличение частоты высокоэнергетических травм, применение усовершенствованного стрелкового оружия у значительного количества пострадавших обусловливает повреждения, сопровождающиеся обширными отслойками и дефектами мягких тканей [2]. Существуют различные мнения по поводу лечения таких повреждений. Некоторые авторы считают, что первичная хирургическая обработка повреждений должна быть исчерпывающей, то есть носить характер первично-реконструктивной операции [1]. Другие предлагают проводить этапное лечение пострадавших [2, 5]. Используют свободную кожную пластику расщепленным дерматомным трансплантатом, пересадки островковых и сложных осевых лоскутов, а также несвободные микрохирургические пересадки комплексов тканей [3, 4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В клинике травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии за последние 25 лет 204 пострадавшим выполнено 219 оперативных вмешательств. Наиболее часто применяли операции по поводу больших и средних дефектов. Преобладали ранения области плеча и плечевого сустава (табл. 1).

Наиболее часто применяли пересадку расщепленных дерматомных трансплантатов (табл. 2).

Пересадку расщепленных дерматомных трансплантатов применяли для лечения поверхностных дефектов кожного покрова травматического или огнестрельного происхождения глубиной до кожно-жирового и фасциального слоя. Для увеличения площади пересадки трансплантат перфорировали и фиксировали узловыми швами к месту дефекта. Фиксирующие швы накладывали по краю расщепленного дерматомного трансплантата. Применяли тонкие (0,25-0,5 мм), средние (0,5-0,75 мм) и полнослойные (0,8-1,1 мм) трансплантаты. В качестве донорской зоны использовали бедро, плечо и предплечье.

Таблица 1

Локализация, размеры и количество дефектов покровных тканей

|

Локализация дефектов покровных тканей |

Размеры раневых дефектов |

Всего |

||||

|

малые |

средние |

большие |

абс. числ. |

%% |

||

|

Область плеча и плечевого сустава |

– |

54 |

23 |

77 |

37,7 |

|

|

Область предплечья и локтевого сустава |

– |

15 |

7 |

22 |

10,8 |

|

|

Область кисти и лучезапястного сустава |

4 |

17 |

17 |

38 |

18,6 |

|

|

Область пальцев кисти |

21 |

13 |

18 |

52 |

25,5 |

|

|

Область голени |

– |

9 |

6 |

15 |

7,4 |

|

|

Итого |

абс. числ. |

25 |

108 |

71 |

204 |

– |

|

%% |

12,3 |

52,9 |

34,8 |

– |

100,0 |

|

Пластику местными тканями использовали для лечения глубоких дефектов кожно-фасциального покрова огнестрельного и травматического происхождения с обнажением мышц, сухожилий, суставов, сосудов и нервов. Трансплантаты выделяли, а также прослеживали сосуды с использованием операционной лупы или микроскопа и перемещали их в область дефекта. Уровень кровотока определяли с помощью пульсоксиметра Siemens IPX1 MicroO2+. Прибор позволяет определять насыщение крови кислородом с точностью до 0,5-1 % от максимально возможных значений (100 %). Снижение уровня кровотока, по нашим данным, в лоскуте не превышало 35 %.

Перекрестную пластику применяли для лечения пострадавших с дефектами тыльной и ладонной поверхностей пальцев кисти. Для обоснования предложенной методики проведено 18 экспериментов на трупах. Установлено, что питающие сосуды имеют аркадное строение и перекрывают зоны кровоснабжения друг друга. Имея поперечное направление относительно оси пальца и ответвляясь от пальцевых артерий, сосуды позволяют формировать жизнеспособные лоскуты, в основании которых находится пальцевая артерия. Кожа этих лоскутов хорошо приживается и способна выдерживать механическую нагрузку. Выделяли нитевидные сосуды, питающие конец ладонной и тыльной поверхности пальцев, с использованием средств оптического увеличения. Донорские дефекты замещали полнослойными трансплантатами. На ладонной поверхности пальцев кожно-фасциальный трансплантат укрывал оголенные сухожилия, не препятствуя движению сухожилий в костно-фиброзных каналах.

Транспозицию островковых кожных-фасциальных лоскутов применяли для лечения больных с глубокими дефектами, обнаженными сухожилиями, сосудами, нервами и участками костей. Для лечения дефектов I пальца использовали тыльно-боковой лоскут II пальца, межпальцевой лоскут или лоскут Литтлера. После маркировки осевого сосуда цветными нитями определяли границы лоскута. Выделение начинали с периферических участков, где перевязывали соответствующий осевой сосуд. После выделения лоскута с сохранением сосудов, его перемещали в область дефекта, где фиксировали отдельными узловыми швами. Контроль проходимости сосуда осуществляли под контролем средств оптического увеличения.

Сложные осевые лоскуты применяли в области предплечья и кисти. Для восстановления активного разгибания предплечья пересаживали торако-дорзаль-ный лоскут. Его выделяли, начиная от верхнего края широчайшей мышцы до подмышечной впадины. Перевязывали ветвь a. thoracodorsalis, идущую к лопатке. Перемещали лоскут с мышцей на заднюю поверхность плеча, складывали мышцу вдвое по длине для придания нужной формы и фиксировали узловыми швами в области задней поверхности плеча: вверху к плечевой кости, а внизу к локтевому отростку при умеренном динамическом растяжении мышцы.

Для закрытия дефектов, расположенных на локтевой и тыльной поверхностях кисти, использовали транспозицию локтевого лоскута предплечья. После разметки границ и определения длины сосудистой ножки выделение лоскута начинали с наиболее удаленного края лоскута – проксимальной трети предплечья. Локтевую артерию перевязывали у места деления плечевой артерии на лучевую и локтевую. После выделения сосудистой ножки определяли дугу ротации сосуда, располагая ее на 2-3 см проксимальнее гороховидной кости. Диаметр дуги ротации сосуда составлял 1,5-2 см в диаметре. Реверсированный кровоток в локтевой артерии обеспечивал кровоснабжение лоскута.

Транспозицию фасциально-мышечных трансплантатов голени использовали в случаях, когда у пострадавших имелись дефекты мягких тканей на передней поверхности нижней трети голени. Для обоснования возможности использования мышц заднего футляра выполнено 9 экспериментов. Установлено, что кровоснабжение мышц задней группы осуществляется из ветвей задней большеберцовой артерии, которые отходят от основного ствола вниз и кнаружи к мышцам рассматриваемой группы.

На основании полученных экспериментальных данных разработана техника операции. Разрезом длиной 18-20 см по задневнутренней поверхности голени рассекали кожу, подкожную клетчатку и фасцию. Обнажали сухожилия, располагающиеся кзади от внутренней лодыжки. Идентифицировали мышцу – общий сгибатель II-V пальцев стопы. Выделяли задний сосудисто-нервный пучок, располагающийся в непосредственной близости от указанной мышцы. Проводили микрохирургическую ревизию сосудов, кровоснабжающих общий сгибатель II-V пальцев стопы, а также их маркировку. Общий сгибатель II-V пальцев стопы пересекали на границе мышечно-сухожильного перехода и ее периферическую часть подшивали к сухожилию длинного сгибателя I пальца для сохранения функции общего сгибателя II-V пальцев стопы. Центральную часть сухожилия с мышцей проводили в предварительно сформированном субфасциальном туннеле по направлению к дефекту мягких тканей (рис. 1). Для закрытия дефекта распластывали мышцу и фиксировали её периферическую часть трансоссаль-ным швом. Для увеличения площади закрытия дефекта рассекали мышцу по фасциальной мембране, которая разделяет мышцу на две части и позволяет раскрыть как книгу. Мышцу подшивали несколькими рассасыва- ющимися швами к окружающим мягким тканям по периметру дефекта. На перемещенную мышцу помещали расщепленный дерматомный трансплантат, взятый с наружной поверхности бедра. Использование данной методики позволяло закрывать дефекты нижней трети голени площадью до 200 см2.

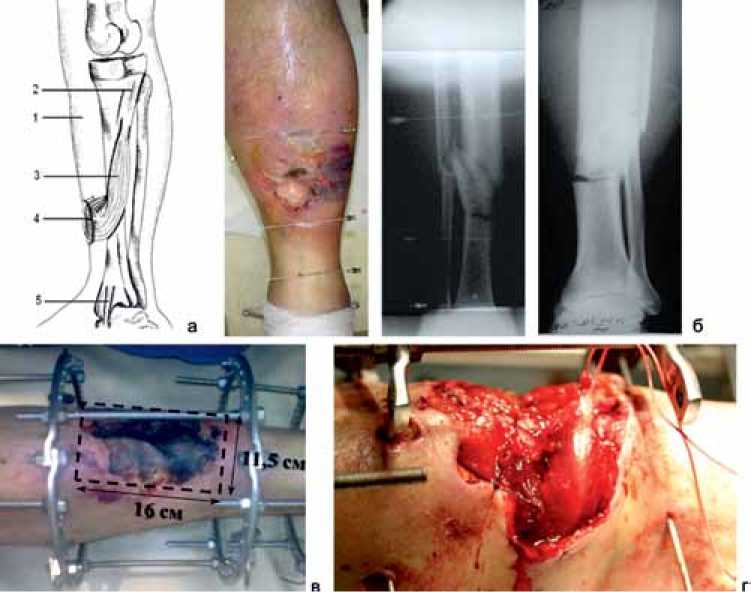

В качестве иллюстрации разработанной методики приводим клиническое наблюдение. Пострадавший Я., 48 лет, 16.01.2011 г. получил открытый многооскольчатый перелом костей левой голени с размозжением передне-наружной группы мышц, а также покровных тканей. 18.01.2011 г. проведены хирургическая обработка раны и чрескостная фиксация отломков. Через 3 дня наступил некроз покровных тканей площадью 185 см2, расположенный по передней поверхности голени.

После очищения раны ультразвуковой кавитацией 30.01.2011 г. проведена транспозиция общего сгибателя II-V пальцев стопы. На пересаженную мышцу поместили расщепленный дерматомный лоскут, взятый с передне-наружной поверхности правого бедра. Произошли частичные отслойка и некроз пересаженного дерматомного трансплантата. 13.02.2011 г. выполнена кожная пластика «марками». Приживление пересаженного трансплантата произошло через 8 мес. после операции. Наступило сращение отломков большеберцовой кости (рис. 2 и 3).

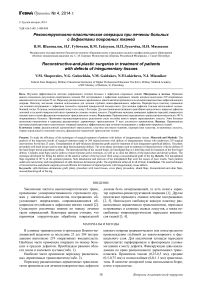

Рис. 1. Анатомический препарат левой голени (инъекция артерий черным латексом): а – доступ к заднему футляру голени; б – вид выделенной мышцы - общего сгибателя II-V пальцев стопы после пересечения ее сухожилия на уровне внутренней лодыжки; в – мышца – общий сгибатель II-V пальцев стопы проведена через туннель, сформированный под глубокой фасцией голени; г – предполагаемое место дефекта мягких тканей голени укрыто распластанной мышцей. Стрелками указаны: 1 – задняя большеберцовая артерия; 2 – сосуды, отходящие от нее к мышце – общему сгибателю II-V пальцев стопы; 3 - общий сгибатель II-V пальцев стопы; 4 – сухожилие мышцы; 5 – предполагаемое место дефекта мягких тканей голени. Пунктиром указан сформированный туннель под глубокой фасцией голени

Рис. 2.: а – схема оперативного вмешательства. Срелками указано: 1 – передняя поверхность голени; 2 – задняя поверхность большеберцовой кости; 3 – мышца, перемещенная в область дефекта; 4 – дефект мягких тканей; 5 – культя отсеченного сухожилия; б – пострадавший Я., вид и рентгенограммы голени после травмы; в – некроз покровных тканей голени; г – рана голени после пересадки мышцы – общего сгибателя II-V пальцев стопы

а

б

Рис. 3. Тот же больной: а – вид голени после операции; б – вид голени через 8 мес.; в – рентгенограммы после снятия аппарата чрескостной фиксации

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Приживление пересаженных трансплантатов наступило у 90 % оперированных больных. Наиболее часто неудовлетворительные результаты лечения наблюдали после перекрестной пластики и пластики местными тканями (табл. 2).

Причинами неудовлетворительных результатов явились отслойка кожи и некроз пересаженного трансплантата. Для их лечения проводили некрэктомию и пересадку расщепленных дерматомных трансплантатов, после чего достигнуто приживление трансплантатов у всех оперированных больных.

Таблица 2

|

Методики реконструктивнопластических операций |

Количество больных |

Количество операций |

Результаты оперативного лечения |

|||||

|

удовлетворительные |

неудовлетворительные |

|||||||

|

абс. числ. |

%% |

абс. числ. |

%% |

абс. числ. |

%% |

абс. числ. |

%% |

|

|

Транспозиция расщепленных дерматомных трансплантатов |

52 |

25,5 |

62 |

28,3 |

58 |

26,5 |

4 |

1,8 |

|

Пластика местными тканями |

49 |

24 |

53 |

24,2 |

46 |

21,0 |

7 |

3,2 |

|

Перекрестная пластика |

18 |

8,8 |

18 |

8,2 |

14 |

6,4 |

4 |

1,8 |

|

Транспозиция островковых кожнофасциальных лоскутов |

31 |

15,2 |

31 |

14,2 |

29 |

13,2 |

2 |

0,9 |

|

Микрохирургическая трансплантация осевых сложных лоскутов |

39 |

19,1 |

40 |

18,3 |

35 |

16,0 |

5 |

2,3 |

|

Транспозиция фасциально-мышечных трансплантатов голени |

15 |

7,4 |

15 |

6,8 |

15 |

6,8 |

– |

– |

|

Итого |

204 |

100 |

219 |

100 |

197 |

90,0 |

22 |

10,0 |

Результаты оперативного лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примененные методики реконструктивно-пластических операций оказались эффективными при лечении больных. Приживление пересаженных трансплантатов наступило в 90 %. Причинами неудовлетворительных результатов были отслойка кожи и некроз пересажен- ного лоскута. При неудовлетворительных результатах лечения выполнена некрэктомия и пересадка расщепленных дерматомных трансплантатов, после чего достигнуто приживление трансплантатов у всех оперированных больных.