Рекреационная дигрессия интразональных ландшафтов Нижней Волги

Автор: Солодовников Денис Анатольевич, Канищев Сергей Николаевич, Золотарев Дмитрий Васильевич, Шинкаренко Станислав Сергеевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 2 (8), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются процессы деградации ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги под воздействием рекреационных нагрузок. Проанализировано состояние природных комплексов на 11 ключевых участках в пределах Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Данные, полученные на ключевых участках, экстраполировались на территорию Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги с использованием методов дешифрирования космоснимков. Описаны диагностические признаки рекреационной дигрессии ландшафтов на космоснимках. Делается вывод о глубокой нарушенности природных комплексов вследствие многократного превышения предельно допустимых рекреационных нагрузок.

Волго-ахтубинская пойма, рекреационное природопользование, ландшафт, рекреационная дигрессия, рыболовный туризм

Короткий адрес: https://sciup.org/14967415

IDR: 14967415 | УДК: 504.062(470.44/47)

Текст научной статьи Рекреационная дигрессия интразональных ландшафтов Нижней Волги

В последние годы возрастает внимание к природным ресурсам с точки зрения использования их в рекреационных целях. Непрерывный процесс вовлечения все большего числа людей в рекреационную деятельность ведет к постоянному расширению территорий, охваченных в той или иной степени рекреацией.

Рекреация оказывает позитивное социальное воздействие на людей, но при этом может вызывать негативные экологические последствия в природных комплексах.

Все рекреационные ресурсы имеют определенные запасы, и можно говорить об их исчерпаемости, определяемой порогом нагрузки на ландшафт, выше которого ресурсы либо существенно меняются в сторону меньшей привлекательности, либо деградируют. Чрезмерная эксплуатация рекреационных ресурсов зачастую приводит к их полному уничтожению [8].

Массовая рекреация ставит вопрос практической и научной увязки охраны природы с принципом общедоступности ценных природных комплексов. В научном плане в первую очередь необходимо научно обосновать и раскрыть рекреационную емкость природных комплексов. В практическом плане – в основе рекреационного планирования, проектирования и эксплуатации природных комплексов должны лежать научно обоснованные нормы нагрузок на среду.

Научно обоснованные рекомендации допустимой антропогенной нагрузки на природные комплексы водно-болотных угодий Нижней Волги при рекреационном использовании должны выступать инструментом, регулирующим рекреационное природопользование и обеспечивающим устойчивое развитие регионов.

Нормирование рекреационных нагрузок на природные ландшафты – необходимое условие для планирования и развития туризма в регионе, так как эта сфера экономики очень важна для развития Нижней Волги. В Астраханской области туризм – важнейший поставщик налогов. Регион в целом является полюсом притяжения для туристов, в первую очередь рыболовов-любителей. И можно говорить о дальнейшем увеличении потока въездных туристов [6]. Нижняя Волга – трансграничный регион, восточнее Волги проходит государственная граница с Республикой Казахстан (пересекает восточную часть дельты). Приграничное положение территории само по себе увеличивает её привлекательность для туристов [3], особенно принимая во внимание тот факт, что пересечение границы для граждан России и Казахстана не представляет существенных трудностей. Государственная граница России и Казахстана – самая протяженная сухопутная граница в мире (7 599 км) и важное связующее звено между двумя частями света – Европой и Азией. С российской стороны границы проживает 1 млн казахов, с казахстанской – 4 млн русских [10]. Все это создает базу для устойчивых миграционных потоков, и развития международного туризма в частности. Поэтому, говоря о развитии туризма, мы должны говорить об устойчивости развития этой сферы, которое возможно только при сохранении и увеличении рекреационной привлекательности региона. Это, в свою очередь, возможно лишь при сохранении ресурсной базы экологического туризма.

Материал и методы

Коллективом авторов была проведена работа по оценке степени рекреационной дигрессии интразональных ландшафтов в трех субъектах Российской Федерации – Волгоградской и Астраханской областях и Республике Калмыкия. Результирующие данные о степени рекреационной дигрессии были получены на основе методик Н.С. Казанской, В.В. Ланиной, Н.Н. Марфенина [5], В.М. Иво-нина и др. [4], А.Н. Бармина и др. [7].

Территориальная приуроченность рыболовно-бивуачной рекреации к галерейным лесам позволяет применить для определения рекреационной нагрузки методику А.Н. Бармина и др. [1], которая прошла апробацию в северовосточной части Волго-Ахтубинской поймы [2].

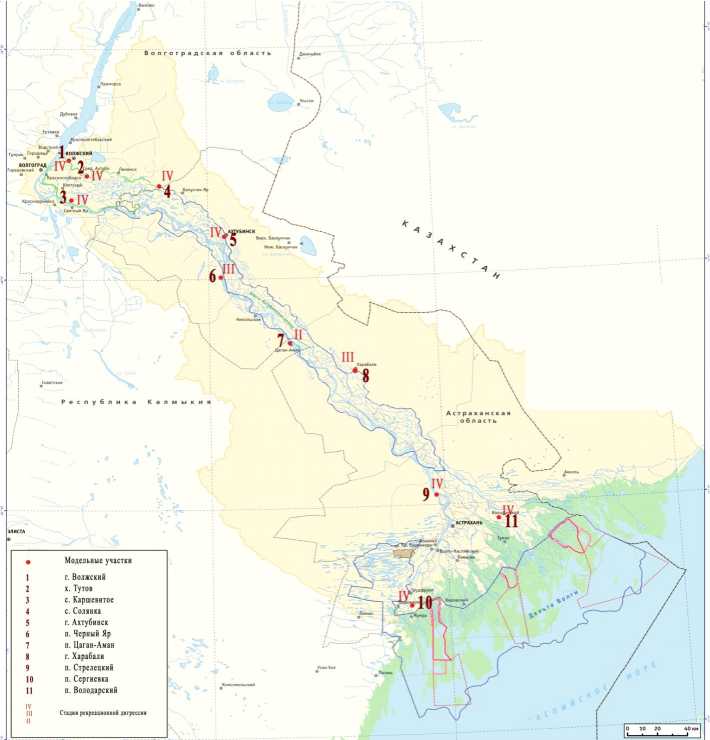

Исследования проводились на 11 ключевых участках, расположенных на протяжении всей Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги (рис. 1).

Кроме рассмотренных методик определения рекреационной емкости и рекреационной нагрузки могут быть использованы современные методы, существенно оптимизирующие определения названных показателей. Речь идет о методах дешифрирования космоснимков и электронного картографирования.

Использование данных дистанционного зондирования Земли при оценке рекреационного природопользования должно осуществляться по следующему алгоритму:

-

1. Привязка (или трансформирование) космического снимка (получение космофотокарты).

-

2. Разработка принципов дешифрирования космофотокарты, разработка технологии

-

3. Дешифрирование космофотокарты, оцифровка дешифрированных объектов.

-

4. Привлечение вспомогательных данных для уточнения карты, проведение полевых исследований.

-

5. Оформление картографических материалов.

оцифровки объектов, разработка принципов согласования вспомогательной информации применительно к поставленной задаче (используется в случае разработки новой технологии).

Работа может осуществляться с использованием различных программных продуктов ArcGIS 9.3, ArcMap и ArcCatalog. Извлеченная информация, описывающие модельные участки, позволяет получить важнейшие характеристики исследуемой местности, связанные с рекреационными нагрузками, а именно: густота дорожной сети, площадь пятен

Рис. 1. Ключевые участки исследования:

1 – г. Волжский; 2 – х. Тутов Среднеахтубинского района; 3 – с. Каршевитое Ленинского района;

4 – с. Солянка Ахтубинского района; 5 – г. Ахтубинск; 6 – г. Черный Яр; 7 – пос. Цаган-Аман; 8 – г. Харабали;

9 – пос. Стрелецкий; 10 – пос. Сергиевка Икрянинского района; 11 – пос. Володарский

дигрессии и процент деградированной территории от общей площади рекреационной зоны.

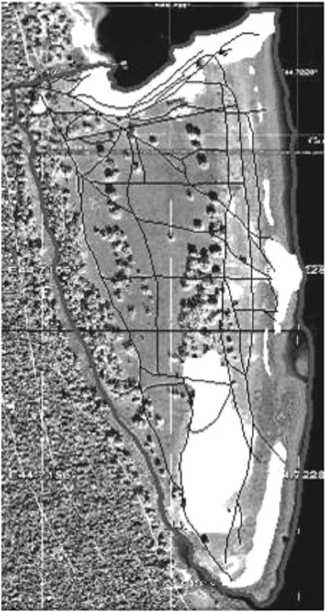

Пятна дигрессии могут выделяться по космоснимкам разного разрешения в зависимости от площади модельного участка, возможности использования космоснимков и поставленной задачи. За пятна дигрессии могут быть приняты участки, поверхность которых заметно отличается от прилегающей территории и характеризуется иной яркостью и текстурой. При достаточном разрешении можно отметить, что на таких участках отсутствует или сильно разрежена растительность; сами участки могут иметь площадную или линейную структуру, что связано с характером воздействия на поверхность. Так, можно отметить, что большинство пятен дигрессии привязаны к объектам дорожно-транспортной сети (транспортно-рекреационный каркас) и к берегам водоемов и водотоков (рекреационная зона). Это объясняется тем, что в поисках наилучших мест отдыха рекре-анты проезжают по существующим грунтовым дорогам или проторяют новые пути (линейная структура), а также, базируясь на наиболее удобных местах отдыха или рыбалки, размещаются вдоль береговой линии (площадная и линейная структура). При таком подходе к выделению пятен дигрессии не осуществляется классификация дигрессии по степени интенсивности воздействия или по степени деградиро-ванности территории.

Использование такого подхода продиктовано необходимостью освещения современного фонового состояния модельных участков и произошедших на их территориях изменений, что необходимо для формирования рекомендаций по регулированию антропогенной нагрузки на территории и сбора первичной мониторинговой информации.

Пример визуализации рекреационного природопользования на модельных участках с использованием данных дистанционного зондирования земли по описанному ранее алгоритму приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Элементы рекреационной нагрузки и стадии рекреационной дигрессии на некоторых модельных участках г. Волжский, о. Зеленый:

Светлые области – пятна рекреационной дигрессии, черные линии – грунтовые дороги.

Общая площадь участка 0,706 км2, протяженность грунтовых дорог – 12,671 км, плотность сети грунтовых дорог – 17,948 км/км2, площадь грунтовых дорог – 0,038 км2, общая площадь пятен дигрессии – 0,149 км2, доля пятен дигрессии в общей площади – 21,1%, степень рекреационной дигрессии IV (26,5 %)

Результаты и их обсуждение

Все ключевые участки расположены в различных зонах поймы и дельты и выбраны вследствие типичности ландшафтно-рекреационных условий. Повсеместно отмечена интенсивная рекреация и высокая степень рекреационной дигрессии (III–IV). Сложившаяся здесь стихийно рекреационная инфраструктура нуждается в усовершенствовании – организации официальных парковок, системы утилизации бытового мусора и так далее.

Для примера приведем расчетные данные по модельному участку «Каршевитое» Волгоградской области. При протяженности береговой линии рекреационной зоны 784 м площадь используемого природного комплекса составила 0,057 км2. Рекреационная нагрузка равна 8886,5 человек на км2, что в 7,5 раз превышает предельно допустимые нагрузки («Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утверждены Приказом МПР России от 24 апреля 2007 года № 108). Аналогичная ситуация характерна для большинства природно-территориальных комплексов Волго-Ахтубинской поймы, подверженных рекреации.

Особый аспект рекреационное природопользование имеет в дельтовой зоне и требует нестандартного подхода к оценке рекреационных нагрузок на аквальные природные комплексы. Дельта Волги входит в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарский список). Рамсарское угодье расположено в пределах нижней зоны дельты реки Волга и западного ильменно-буг-рового района в Астраханской области.

Согласно Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсар, Иран, 2 февраля 1971 г.), под водно-болотными угодьями понимаются районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов – естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров.

Рамсарское угодье «Дельта Волги» – в основном комплекс пресноводных водно-болотных угодий с постоянными и сезонными прото- ками и озер, а также речных пойм. Дельтовая часть угодья представлена разветвленной сетью проток, переходящих в предустьевое пространство. Характеризуется большим количеством островов с ивовыми лесами, зарослями тростника и рогоза, с открытыми водными акваториями, имеющими различную степень зарастания подводно-луговой растительностью.

Рамсарское угодье является крупнейшим местообитанием птиц водного комплекса в периоды гнездования, миграции, линьки, а также массового обитания и нереста для ценных промысловых видов рыб, местом обитания целого ряда редких и исчезающих видов мик-ромицетов, грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красные Книги Международного союза охраны природы (МСОП), Российской Федерации и Астраханской области. Основные типы наземных природных комплексов приморской части дельты Волги имеют большое значение для водных и околовод-ных птиц, но малопривлекательны для рекре-антов. Основную рекреационную ценность данного ландшафтного района имеют аквальные комплексы. Район является одним из центров разнообразия и обилия рыб планетарного масштаба. Здесь обитают 58 видов рыб. Особое значение район имеет как крупнейший центр разнообразия и обилия осетровых.

На территории Рамсарского водно-болотного угодья «Дельта Волги» располагается значительное количество туристических баз. Точное их число назвать достаточно сложно [9], однако, используя технологию визуального дешифрирования космических снимков, можно определить расположение некоторых из них. По результатам анализа доступных космических снимков сервиса Google «Планета Земля» была получена карта-схема размещения туристических баз в районе участков Астраханского заповедника. Кировский заповедный участок оказался фактически окружен кольцом рыболовных баз и пристаней.

Определение допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы района осуществлялось путем сопоставления статистических данных суммарного годового вылова рыбы с предельно допустимыми объемами вылова (квотами). Суммарная промышленная квота по Астраханской области на 2010 г. составила 42 976,351 тонн.

Рекогносцировочный объезд турбаз, анализ статистической информации, данных сотрудников некоторых турбаз, социологический опрос, а также контрольные выловы любительскими способами лова позволяют определить среднесуточный улов в размере 20 кг (среднее значение установлено путем контрольных уловов по факту на одного человека). Маркетинговые исследования рекреационных услуг показали, что одновременно на турбазе может располагаться в среднем 25–40 человек. Исходя из этого, нами было оценочно определено, что за год с 9 турбаз и одного частного домовладения, оборудованного под гостиничный дом на ключевых участках, может быть добыто приблизительно 2 336 т рыбы.

Экстраполируя полученные результаты на статистически достоверные данные, можно оценить суммарную рекреационную нагрузку на аквальные природные комплексы дельты Волги. В дельте Волги нами выявлено 193 рыболовные базы, которые активно продвигают свои услуги на туристическом рынке средствами Интернет. В сутки эти рыболовные базы вмещают 5 790 человек. Суточный вылов рыбака-любителя в среднем составляет около 20 кг в день, как было сказано ранее. Суммарный суточный вылов составляет 115 тонн. Длительность рыболовного сезона составляет около 300 дней. Таким образом, отдыхающие вылавливают 30 тысяч тонн в год, что сопоставимо с промышленным выловом (фактический промышленный лов на территории Астраханской области в 2011 г. составил 38 240,8 т).

Ход рассуждений можно выразить следующей формулой:

D = (Q X T) / ^акв где D – рекреационная нагрузка, чел./га в год; Q – средняя общая суточная вместимость турбаз, чел.; T – длительность рыболовного сезона, дней; Sакв – площадь аквальных комплексов, га.

Фактическая рекреационная нагрузка на акваторию авандельты составляет 0,1 чел./га в день или 9,44 чел./га в год. Если учесть, что туристическую деятельность осуществляют 607 официально зарегистрированных субъектов, то фактический объем вылова биоресурсов рыболовами увеличится в 2–3 раза.

Заключение

Проведенная исследовательская работа по проблеме обоснования норм рекреационных нагрузок на природные комплексы ВБУ на территории трех субъектов РФ (Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмыкия) выявила масштабное негативное воздействие рекреационного природопользования на наиболее ценные природные комплексы Нижней Волги. Существующая динамика и масштабы рекреации создают угрозу оскудения биологических ресурсов и деградации экосистем проектной территории, выполняющих важную биосферную функцию.

Для решения поставленной проблемы в кротчайшие сроки необходимо принятие управленческих решений, направленных на регулирование рекреационных нагрузок на природные комплексы водно-болотных угодий. Усовершенствование системы рекреационного природопользования, использование позитивного международного опыта, легализация теневого сектора позволят повысить эффективность социально-экономических отношений и обеспечить устойчивое развитие региона.

Исследуемая проблема является малоизученной. Существующие статистические данные неполны и противоречивы. Для объективной оценки рекреационного воздействия на экосистемы необходим постоянный мониторинг посещаемости рекреантами природных комплексов, рекреационной интенсивности и нагрузки.

В целом развитие туризма на Нижней Волге можно охарактеризовать как крайне одностороннее. Подавляющее большинство туристов едет сюда ради хорошей трофейной рыбалки. Почти совершенно не используются для привлечения туристов богатейшая история края и своеобразные зональные ландшафты. Решение данной проблемы – комплексная задача, которая должна объединить усилия администраций регионов, муниципалитетов, научной и гражданской общественности.

Список литературы Рекреационная дигрессия интразональных ландшафтов Нижней Волги

- Бармин, А. Н. Особенности рекреационного природопользования в северо-восточной части Волго-Ахтубинской поймы/А. Н. Бармин, А. И. Комаров//Туризм и рекреация: инновации и ГИС-технологии. -Астрахань: Издатель Сорокин Роман Васильевич, 2011. -С. 69-73.

- Бармин, А. Н. Рекреационные нагрузки в пойме и дельте р. Волги: определение и регулирование/А. Н. Бармин, Н. Н. Марьин, М. М. Иолин//Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. -2006. -№ 3 (16). -С. 35-41.

- Евстропьева, О. В. Трансграничный туризм в сопредельных регионах России и Монголии/О. В. Евстропьева. -Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2009. -143 с.

- Ивонин, В. М. Лесная рекреология: учеб. пособие/В. М. Ивонин, В. Е. Авдонин, Н. Д. Пеньковский. -Новочеркасск: НГМА, 1999. -С. 146.

- Казанская, Н. С. Рекреационные леса/Н. С. Казанская, В. В. Ланина, Н. Н. Марфенин. -М.: Лесная промышленность, 1977. -96 с.

- Курсакова, Н. А. Природно-рекреационный потенциал Волгоградского Заволжья как предпосылка развития туристической деятельности/Н. А. Курсакова//Геология, география и глобальная энергия. -2013. -№ 4 (51). -С. 168-175.

- Особо охраняемые природные территории: проблемы, решения, перспективы/А. Н. Бармин, А. С. Ермолина, М. М. Иолин, Н. С. Шуваев, Р. В. Кондрашин, А. В. Хромов. -Астрахань: АЦТ, 2010. -312 с.

- Розенберг, Г. С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию/Г. С. Розенберг. -Тольятти: ИЭВБ РАН: Кассандра, 2009. -477 с.

- Формы рекреационного природопользования на территории Волго-Ахтубинской поймы/Д. А. Солодовников, С. Н. Канищев, Д. В. Золотарев, С. С. Шинкаренко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2013. -№ 2 (6). -С. 53-61.

- Чибилев, А. А. Интеграционные процессы в Российско-Казахстанском приграничье/А. А. Чибилев, О. С. Руднева, А. А. Соколов//Инновационные и интегральные процессы в регионах и странах СНГ. -М.: Медиа-ПРЕСС, 2011. -С. 108-121.