Рекультивация нефтезагрязненных почв с использованием органических отходов в условиях Кольского Севера

Автор: Васильева Жанна Вячеславовна, Горбовская Татьяна Дмитриевна, Павлов Андрей Владимирови

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Добыча, транспортировка, перевалка и хранение нефти приводят к аварийным загрязнениям почв нефтепродуктами. При решении данной проблемы исследовалась возможность применения органических отходов производств Мурманской области для рекультивации нефтезагрязненных почв в условиях Кольского Севера. Рекультивация осуществлялась в течение трех месяцев при температурах 10-18 °С, имитирующих температурные режимы летних месяцев на Кольском полуострове. Исследованиям подвергалась почва (подзол), отобранная за пределами г. Мурманска вне зон промышленного загрязнения Кольского полуострова. Моделирование загрязнения проводилось посредством внесения в почву флотского мазута марки Ф-5. В качестве рекультивантов были использованы избыточный активный ил из сооружений биологической очистки предприятия ГОУП "Мурманскводоканал"; осадочные пивные дрожжи пивоваренного производства Мурманской области Saccharomyces cerevisiae ; хитозан - продукт конверсии отходов переработки краба камчатского...

Рекультивация нефтезагрязненных почв, мазут, избыточный активный ил, осадочные пивные дрожжи, хитозан, содержание нефтепродуктов, фитотоксичность

Короткий адрес: https://sciup.org/142220008

IDR: 142220008 | УДК: 631.4(470.21) | DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-1-72-82

Текст научной статьи Рекультивация нефтезагрязненных почв с использованием органических отходов в условиях Кольского Севера

Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами представляет собой крупную экологическую проблему, так как почвы выполняют жизненно важные экологические функции, обеспечивая жизнедеятельность естественных и антропогенных систем [1–4]. Загрязнение нефтяными углеводородами приводит к изменению основных свойств почвы (физических, химических, морфологических, биологических), вызывая нарушение или торможение первостепенных функций почвенного покрова и влияя на общие экосистемные процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях [3; 5–8].

Значительное количество работ посвящено исследованию указанной проблемы и разработке методов очистки почв от нефтепродуктов, однако большинство из рассматриваемых в них методов имеют неблагоприятные последствия для окружающей среды, являются дорогостоящими [9; 10], а также способствуют появлению в восстанавливаемой среде остатков труднодеградируемых ксенобиотических веществ в виде побочных продуктов технологии [10]. Таким образом, разработка экономически эффективных и устойчивых методов снижения уровня загрязнения нефтепродуктами и рекультивации почв – актуальная задача научных изысканий.

Использование органических биодеградируемых отходов способно обеспечивать снижение концентраций нефтепродуктов в почвах, улучшать агрофизические, агрохимические, биохимические и другие свойства почвы, создавать условия для последующего ее восстановления [11–15].

Особенно острой проблема загрязнения почв нефтью и их последующей рекультивации является в районах арктической зоны. В арктических условиях нефтяное загрязнение сохраняется значительно дольше ввиду низких температур, недостатка естественного освещения, низкой самоочищающей способности почв арктической зоны и ряда других факторов [16–18]. В то же время значительные объемы органических отходов производств Арктического региона потенциально представляют собой эффективные материалы для использования в процессах очистки, реабилитации и рекультивации нефтезагрязненных почв. Возможность их вторичного использования позволила бы решить как проблемы обращения с многотоннажными отходами региона Заполярья, так и вопрос поиска, разработки, применения средств защиты и рекультивации почв региона.

Цель настоящей работы заключалась в исследовании возможности использования органических отходов производств Мурманской области для рекультивации нефтезагрязненных почв в условиях Кольского Севера.

Материалы и методы

Моделирование процессов биодеградации нефтепродуктов проводили при температурах от 10 до 18 °С, имитирующих температурные режимы летних месяцев на Кольском полуострове. Продолжительность эксперимента составила три месяца. Исследованиям подвергалась почва, отобранная за пределами г. Мурманска вне зон промышленного загрязнения Кольского полуострова. Тип почвы – подзол. Отбор проб почвы проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 1 . Почва освобождалась от камней и корней растений, высушивалась при отсутствии солнечного света до воздушно-сухого состояния, просеивалась и помещалась в четыре открытых контейнера размерами 40 × 60 ×20 см (мощность почвенного горизонта 10 см).

Моделирование загрязнения осуществляли посредством внесения в почву флотского мазута марки Ф-5 (ГОСТ 10585-99) 2 . Флотские мазуты часто используются на Кольском полуострове и представляют значительную сложность при очистке почв из-за своих характеристик. Физико-химические показатели флотского мазута марки Ф-5 указаны в таблице.

Таблица. Физико-химические показатели флотского мазута марки Ф-5

Table. Physico-chemical characteristics of fuel oil "Flotskiy" F-5

|

Показатель |

Метод испытания в соответствии с нормативными документами 3 |

Значение |

|

Плотность при 15 ºС, кг/м 3 |

ГОСТ Р 51069-97 |

918,3 |

|

Кинематическая вязкость при 50 ° С, мм 2 /с |

ГОСТ 33-2000 |

32,50 |

|

Массовая доля серы, % |

ГОСТ Р 51947-2002 |

1,892 |

|

Температура вспышки, ° С |

ГОСТ 6356-75 |

73 |

|

Температура застывания, ° С |

ГОСТ 20287-91 |

–5 |

|

Зольность, % не более |

ГОСТ 1461-75 (ИСО 6245-82) |

0,037 |

|

Коксуемость, % не более |

ГОСТ 19932-99 |

5,71 |

|

Массовая доля воды, %: – верх (1 м) – середина – низ (1 м) – низ |

ГОСТ 2477-65 |

1,0 1,2 1,6 8,4 |

Моделирование загрязнения почв мазутом осуществляли в соответствии с градацией почв по степени загрязненности нефтепродуктами (НП), разработанной В. С. Хомичем [19], внося флотский мазут марки Ф-5 до достижения массовой концентрации нефтепродуктов в почве 15 г/кг, что соответствовало категории "очень сильнозагрязненные почвы". Контрольный образец содержал загрязненную мазутом почву без внесения органических отходов.

Для рекультивации почв использовались три вида производственных отходов органического происхождения: обезвоженный избыточный активный ил (АИ) из вторичных отстойников сооружений биологической очистки предприятия ГОУП "Мурманскводоканал"; осадочные пивные дрожжи пивоваренного производства Мурманской области Saccharomyces cerevisiae ; хитозан – продукт конверсии отходов переработки краба камчатского. Рекультиванты вносились в следующих дозах: мелкоизмельченный хитозан (размер зерен 0,2–0,4 см) – 20 г/кг почвы; осадочные пивные дрожжи Saccharomyces cerevisiae – 20 г/кг почвы (при этом почва дополнительно увлажнялась, рыхлилась и перемешивалась); АИ – 16 г/кг (по сухому веществу активного ила) [почвенный субстрат тщательно перемешивался, почва дополнительно не увлажнялась ввиду высокой влажности АИ (95,4 %)].

Эффективность рекультивации загрязненных мазутом почв оценивалась посредством измерения содержания нефтепродуктов и экотоксикологического фитотестирования исследуемых образцов почв.

Содержание нефтепродуктов определяли стандартным флуориметрическим методом согласно ПНД Ф 16.1:2.21-98 4 с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02".

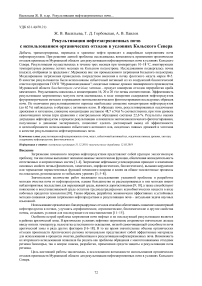

Экотоксикологическое фитотестирование почв проводили согласно стандартам ИСО 11269-1 и ISO 11269-2 в модификации О. В. Лисовицкой, В. А. Тереховой (2010 г.) [20]. Фитотестирование основано на чувствительности растений к экзогенному химическому воздействию, что отражается на ростовых и морфологических тест-функциях тест-культур. Отбор тест-культур для настоящего исследования происходил в соответствии со стандартом ISO 11269-2, согласно которому использовались как однодольные семена культур (овес Avena sativa L. , пшеница Triticum spp. ), так и двудольные (кресс-салат Lepidium sativum , редис Raphanus sativus ). Сухие семена выбранных тест-культур (по 10 семян) согласно методике, указанной в работе [20], помещались с интервалом в 1 см в прозрачные контейнеры (с перемешанными и увлажненными образцами почв), которые затем экспонировались вертикально (рис. 1). Опыт проводился не менее чем в трехкратной повторности, при этом образцы обрабатывались одинаковым образом и помещались в одинаковые условия (с учетом освещенности, влажности и температуры). В качестве контроля использовались образцы исследуемой почвы без внесения нефтепродукта и отходов производств.

Рис. 1. Фитотестирование при вертикальном экспонировании Fig. 1. Phytotesting with vertical exposure

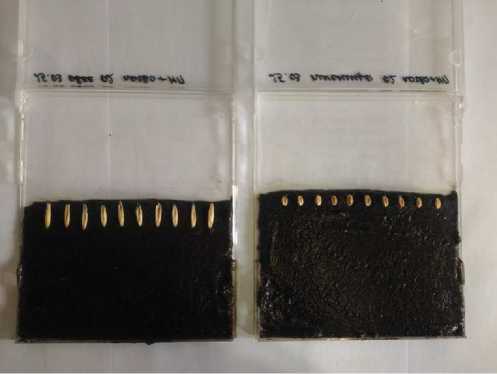

Срок экспозиции составлял семь дней: контейнеры с растительными тест-объектами в течение первых трех суток выдерживались в темном месте, а затем в течение последующих четырех суток экспонировались на свету (рис. 2).

Рис. 2. Тест-объекты после семи дней экспозиции

Fig. 2. Test-objects after 7 days of exposure

В качестве показателей фитотеста были приняты тест-функции всхожести семян В , %, высоты проростков С , мм, массы проростков М , г. Процесс роста тест-культур фиксировался посредством получения цифровых изображений. Обработка полученных цифровых изображений происходила с использованием программы AutoCAD (рис. 3). Массу проростков определяли после вымывания почвенного субстрата.

Опыты проводились в трехкратной повторности. Фитотестирование осуществлялось на 7, 14, 21, 50 и 85 сутки эксперимента.

Рис. 3. Обработка полученных цифровых изображений тест-функций с помощью программы AutoCAD Fig. 3. Processing of the obtained digital images of test-functions using AutoCAD programme

Расчет фитотоксического эффекта проводился согласно ФР 1.39.2006.02264 "Методика выполнения измерений всхожести семян и длины корней проростков высших растений для определения токсичности техногенно загрязненных почв" 5 посредством сопоставления показателей тест-функций ( М и С ) семян овса посевного Avena sativa , пшеницы Triticum spp ., кресс-салата Lepidium sativum и редиса красного круглого Raphanus sativus .

Обработка полученных данных осуществлялась с применением методов математической статистики пакета программ Microsoft Office Excel 2007. Оценка достоверности различий полученных совокупностей данных была выполнена с применением t -критерия Стьюдента с уровнем достоверности 95 %.

Результаты и обсуждение

Результаты оценки динамики изменения концентрации нефтепродуктов

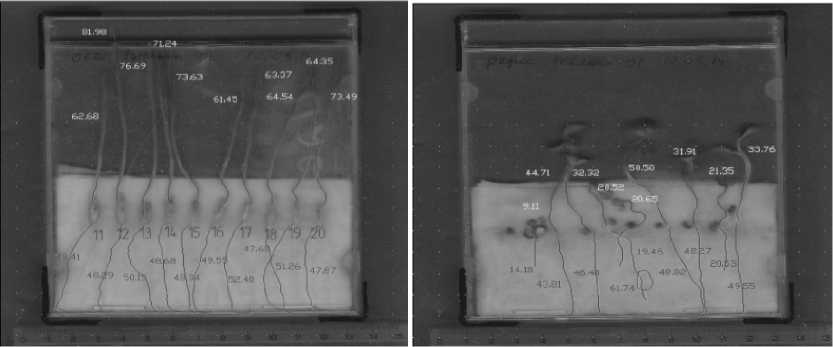

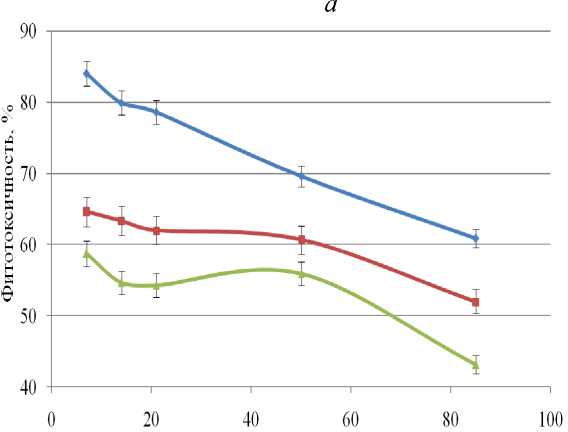

Анализ изменения содержания нефтепродуктов в исследуемых почвенных образцах (рис. 4) показал, что в течение первых двух недель уровень содержания нефтепродуктов значительно снизился относительно исходных значений как в контрольном образце (до 22,6 %), так и в образцах, содержащих органические отходы, что, очевидно, связано с первой фазой деградации нефтепродуктов – испарением легких фракций мазута и фотоокислением. При этом в образцах почв, содержащих избыточный активный ил, хитозан, осадочные пивные дрожжи, убыль нефтепродуктов на 14 день составила 34,6; 33,3; 36,0 % соответственно. После окончания 14 суток эксперимента достигнутая концентрация нефтепродуктов в контрольном образце почвенного субстрата (11,6 ± 0,43 г/кг), не содержащем органических отходов, практически не менялась до конца опытов, в отличие от образцов, содержащих рекультиванты, что, по-видимому, свидетельствует об окончании естественного процесса деградации нефтепродукта в заданных условиях.

В почвенных образцах с добавлением рекультивантов динамика снижения концентрации нефтепродуктов до 21 суток была примерно сопоставимой. Однако деградация НП в образце, содержащем избыточный активный ил (почва + НП + АИ), происходила более активно. Так, концентрация НП в этом почвенном субстрате на 21 сутки достигла значения 7,8 ± 0,31 г/кг, в отличие от почвенного субстрата с хитозаном (почва + НП + Х), в котором содержание НП составило 8,6 ± 0,45 г/кг, и субстрата с осадочными пивными дрожжами (почва + НП + Д) с концентрацией НП, равной 8,5 ± 0,27 г/кг. Полученные данные в течение третьей недели опытов показали снижение динамики деградации нефтепродуктов в образцах почвы с осадочными пивными дрожжами.

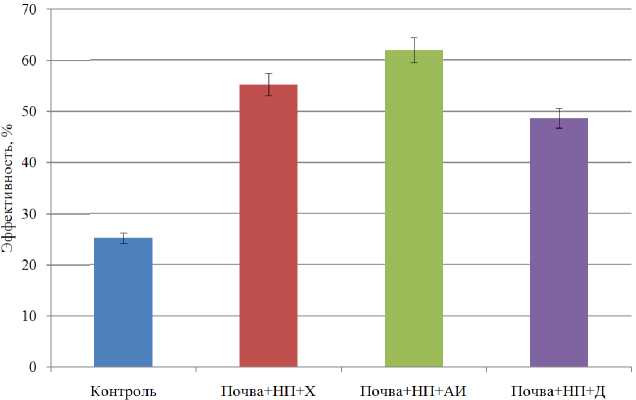

На протяжении трех месяцев эксперимента образцы загрязненных мазутом почв с добавлением отходов продолжали показывать снижение концентрации нефтепродуктов, однако уже не так интенсивно; динамика уменьшения содержания нефтепродуктов в почве значительно снизилась. Так, на 50 сутки снижение концентрации нефтепродуктов в почве с избыточным активным илом составило 58 %, в образцах с хитозаном и дрожжами – 54,6 и 48,7 % соответственно. После 60 суток снижение концентрации нефтепродуктов в образцах почв с осадочными пивными дрожжами и хитозаном практически не происходило, и к концу рекультивационного периода эффективность снижения НП достигла 48,7 и 55,3 % от начального содержания соответственно. Эффективность деградации нефтепродуктов в почвенном субстрате с добавлением АИ к концу периода рекультивации составила наилучшее значение – 62 % от начального содержания НП – по сравнению с образцами, содержащими другие изучаемые рекультиванты. Наблюдаемый результат согласуется с имеющимися литературными данными [12; 21; 22] относительно высокой эффективности использования активных илов для биоремедиации нефтезагрязненных почв. Очевидно, это связано с тем, что активный ил содержит как консорциум естественных микроорганизмов, представленных в том числе углеводородокисляющими бактериями, так и питательные вещества (соединения азота, фосфора, калия, микроэлементы), что в совокупности может действенно обеспечивать восстановление почвенных характеристик при рекультивации.

В целом можно отметить, что ускорению деградации нефтяных углеводородов способствовали все исследуемые рекультиванты, более чем вдвое повышая эффективность очистки почвы от нефтепродуктов по сравнению с самоочищающей способностью почвы, уровень которой составил 22,6 % (рис. 5).

• Контроль • Почва+НП+Х • Почва+НП+АИ • Почва+НП+Д

Рис. 4. Динамика содержания нефтепродуктов в почве при использовании органических отходов Fig. 4. Dynamics of oil content in soil using organic waste

Рис. 5. Эффективность биодеградации нефтепродуктов в почве при использовании органических отходов Fig. 5. The efficiency of oil biodegradation in soil using organic waste

Результаты экотоксикологического фитотестирования

В процессе трансформации нефтепродуктов происходит образование интермедиатов, которые уже не подпадают под определение "нефтепродукты" и не учитываются при валовом определении НП. В то же время эти соединения могут обладать существенно большим токсичным потенциалом и оказывать значительный экотоксический эффект. Проведение же экотоксикологического фитотестирования в дополнение к инструментальному методу оценки содержания НП в процессе рекультивации позволяет оперативно и полно давать интегральную оценку экологического качества почвенной среды [20].

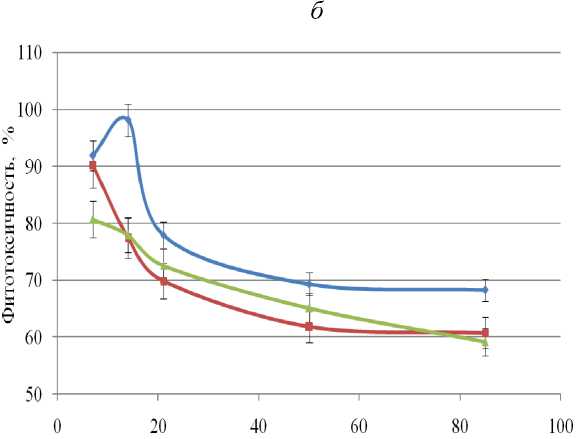

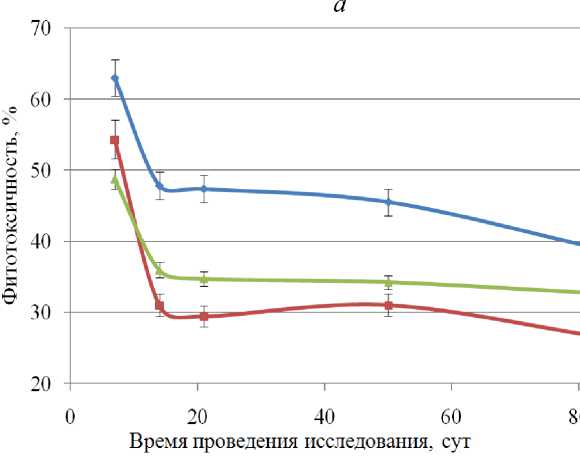

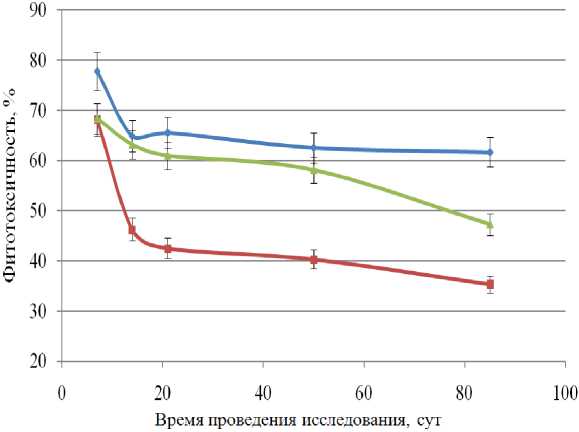

Оценка состояния рекультивированных образцов почвы по показателям тест-функций однодольных (овес Avena sativa , пшеница Triticum spp .) и двудольных (кресс-салат Lepidium sativum , редис Raphanus sativus ) тест-культур (рис. 6–8) установила эффективность использования органических отходов в качестве рекультивантов для снижения уровня нефтяного загрязнения в исследуемых образцах почв.

а

0,07 и-----------------------------------

0,01

0 20 40 60 80 100

Время проведения исследования, сут

• Контроль • Почва+НП+Х ■•—Почва+НП+АИ • Почва+НП+Д

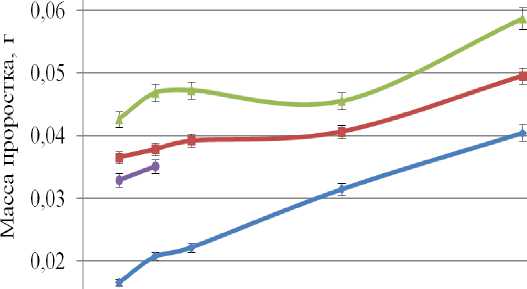

Рис. 6. Динамика показателя тест-функции "масса проростка": а – тест-объект Avena sativa ; б – тест-объект Lepidium sativum Fig. 6. Dynamics of the indicator of "seedling mass" test-function: а – Avena sativa test object; б – Lepidium sativum test object

Динамика показателя тест-функции "масса проростка" на протяжении всего эксперимента свидетельствовала о лучших условиях реабилитации нефтезагрязненных почв в случае использования выбранных рекультивантов. Так, на седьмые сутки проведения эксперимента показатель "масса проростков" однодольной тест-культуры Avena sativa составил 0,033; 0,036 и 0,043 г в образцах почв с рекультивантами (дрожжи, хитозан, АИ соответственно), в то время как для образцов нефтезагрязненной почвы без рекультивантов значение этой же тест-функции составило лишь 0,017 г. К моменту окончания периода рекультивации (85 сутки) значение показателя тест-функции "масса проростков" однодольной тест-культуры Avena sativa достигла значений 0,05 г и 0,06 г для рекультивированных хитозаном и активным илом почв по сравнению со значением 0,04 г для почвы без добавления органических отходов. Величины тест-функции двудольной тест-культуры Lepidium sativum в тот же период показали аналогичную картину: 0,0073 и 0,0076 г для почв, рекультивированных хитозаном и АИ, в сравнении со значением 0,0059 г для нефтезагрязненных почв, не содержащих выбранных рекультивантов. Наилучшие показатели тест-функции "масса проростка" зафиксированы для образцов почвенных субстратов в случаях использования в качестве рекультиванта избыточного активного ила (почва + НП + АИ).

Использование осадочных пивных дрожжей в качестве биостимулятора также показало динамику снижения экотоксичности почв в исследуемых почвенных образцах в течение первых двух недель исследования. Однако дальнейший процесс фитотестирования почвы с осадочными пивными дрожжами был прекращен ввиду подавления роста тест-культур дрожжами Saccharomyces cerevisiae .

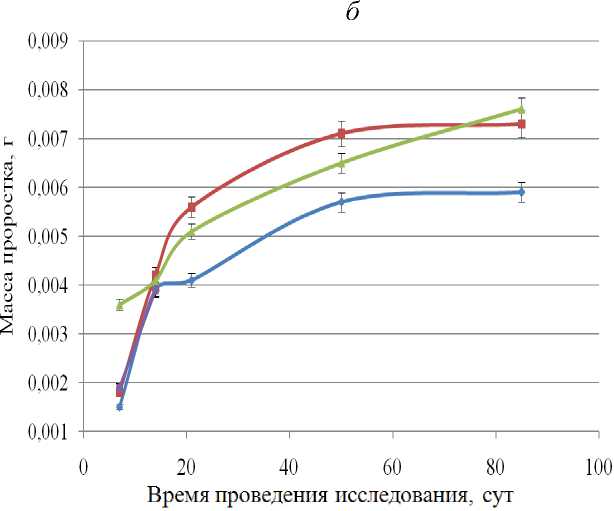

Эффект угнетения тест-объектов (фитотоксичность) по показателю "масса проростка" для образцов почв без внесения рекультивантов на седьмые сутки составил 84 % для представителя однодольных тест-культур (рис. 7, а) и 92 % для представителя двудольных тест-культур (рис. 7, б). Эффект угнетения по массе проростка в случае применения рекультивантов по окончании периода рекультивации показал значительно меньшие величины (42–52 % для однодольных тест-культур; 58–60 % для двудольных тест-культур) по сравнению с образцами почв без добавления рекультивантов (61,5 и 69 % соответственно), что также позволяет сделать вывод об эффективности использования органических отходов в целях рекультивации и биостимуляции нефтезагрязненных почв. Можно отметить, что в образцах почв с применением избыточного активного ила по истечении трех месяцев отмечался наименьший эффект угнетения по массе проростка: 43 и 58,5 % для представителей однодольных и двудольных тест-культур соответственно. Интересно заметить при этом, что двудольные тест-культуры (Raphanus sativus, Lepidium sativum) оказались во всех экспериментах экотоксикологического фитотестирования более чувствительными к загрязнению нефтепродуктами.

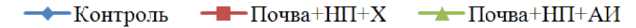

Фитотоксичность тест-объектов по показателю "длина проростка" для образцов почв без внесения рекультивантов на седьмые сутки составила 63 % для однодольной тест-культуры (рис. 8, а ) и 78 % для двудольной тест-культуры (рис. 8, б ). В случае рекультивации почвенных образцов с использованием органических отходов фитотоксический эффект на седьмые сутки исследования достиг 48–56 % для однодольных тест-культур и 68–69 % для двудольных тест-культур. По истечении 85 суток наименьший фитотоксический эффект (по длине проростка) отмечался для образцов почв с применением хитозана и составлял 26 % (для тест-объекта Triticum spp .) и 35 % (для тест-объекта Raphanus sativus ).

Время проведения исследования, сут

Время проведения исследования, сут

Рис. 7. Эффект угнетения (тест-функция "масса проростка"): а – тест-объект Avena sativa ; б – тест-объект Lepidium sativum Fig. 7. The effect of suppression ("seedling mass" test-function): а – Avena sativa test object; б – Lepidium sativum test object

б

Рис. 8. Эффект угнетения (тест-функция "длина проростка"): а – тест-объект Triticum spp. ; б – тест-объект Raphanus sativus Fig. 8. The effect of suppression ("seedling length" test-function): а – Triticum spp. test object; б – Raphanus sativus test object

Таким образом, анализ результатов экотоксикологического фитотестирования показал, что все исследуемые рекультиванты (избыточный активный ил, хитозан, осадочные дрожжи) интенсифицировали деградацию нефтепродуктов, о чем свидетельствовали показатели тест-функций роста и развития тест-объектов в рекультивируемых почвах по сравнению с показателями образцов загрязненных почвенных субстратов без добавления рекультивантов, обеспечивая при этом низкие показатели фитотоксичности рекультивируемых почв, интегрально выражающие снижение суммарного воздействия нефтяного загрязнения на экологическое состояние почвенной среды.

Результаты экотоксикологического фитотестирования обнаружили высокую корреляцию с результатами оценки динамики содержания нефтепродуктов в почве, полученными в результате использования флуориметрического метода.

Заключение

Проведенные исследования позволили получить интегральную оценку возможности использования ряда органических отходов производств Мурманской области (избыточного активного ила, осадочных пивных дрожжей, хитозана) для рекультивации загрязненных мазутом почв в почвенно-климатических условиях Кольского Севера.

В результате анализа совокупности данных (полученных в динамике эксперимента), связывающей показатели содержания нефтепродуктов в почвенных образцах с показателями экотоксикологического фитотестирования, можно сделать достоверный вывод о целесообразности использования избыточного активного ила, осадочных пивных дрожжей и хитозана в качестве рекультивантов нефтезагрязненных почв.

Данный подход к решению экологических проблем позволяет использовать ресурсный потенциал отходов, эффективно применить их в процессе очистки нефтезагрязненных почв, а также нивелировать угрозу негативного воздействия процессов депонирования отходов на объекты окружающей среды.

Список литературы Рекультивация нефтезагрязненных почв с использованием органических отходов в условиях Кольского Севера

- Volchko Y., Norrman J., Rosén L. Norberg T. A minimum data set for evaluating the ecological soil functions in remediation projects//Journal of Soils and Sediments. 2014. V. 14, Iss. 11, P. 1850-1860. DOI: https://doi.org/10.1007/s11368-014-0939-8.

- Seybold C. A., Mausbach M. J., Karlen D. L., Rogers H. H. Quantification of soil quality: chap. 27//Soil processes and the carbon cycle/ed. by R. Lal et al. Boca Raton: CRC, 1998. P. 387-404.

- Деградация и охрана почв: монография/под ред. Г. В. Добровольского. М.: МГУ, 2002. 654 с.

- Bone J., Head M., Barraclough D., Archer M., Scheib C. . Soil quality assessment under emerging regulatory requirements//Environment International. 2010. V. 36, Iss. 6. P. 609-622. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2010.04.010.

- Dindar E., OlcayTopaç Şağban F., Başkaya H. S. Variations of soil enzyme activities in petroleum-hydrocarbon contaminated soil//International Biodeterioration & Biodegradation. 2015. V. 105. P. 268-275. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2015.09.011.

- Włóka D., Kacprzak M., Grobelak A., Grosser A., Napora A. The impact of PAHs contamination on the physicochemical properties and microbiological activity of industrial soils//Polycyclic Aromatic Compounds. 2015. V. 35, Iss. 5. P. 372-386. 10.1080/10406638.2014.918887

- DOI: :10.1080/10406638.2014.918887

- Tang J., Wang M., Wang F., Sun Q., Zhou Q. Eco-toxicity of petroleum hydrocarbon contaminated soil//Journal of Environmental Sciences. 2011. V. 23, Iss. 5. P. 845-851. 10.1016/S1001-0742(10)60517-7

- DOI: :10.1016/S1001-0742

- Kisic I., Mesic S., Basic F., Brkic V., Mesic M. The effect of drilling fluids and crude oil on some chemical characteristics of soil and crops//Geoderma. 2009. V. 149. P. 209-216. 10.1016/j.Geoderma.2008.11.041

- DOI: :10.1016/j.geoderma.2008.11.041

- Assessment of phytoremediation as an in-situ technique for cleaning oil-contaminated sites/prepared by: C. M. Frick, R. E. Farrell, J. J. Germida. Saskatoon, Canada: Department of Soil Science University of Saskatchewan; Calgary, Canada: Petroleum Technology Alliance of Canada (PTAC), 1999. 82 p.

- Lundstedt S. Analysis of PAHs and their transformation products in contaminated soil and remedial processes. Solfjodern Offset AB, Umea, Sweden, 2003. 55 p.

- Agamuthu P., Tan Y. S., Fauziah S. H. Bioremediation of hydrocarbon contaminated soil using selected organic wastes//Procedia Environmental Sciences. 2013. V. 18. P. 694-702. 10.1016/j.proenv.2013.04.094

- DOI: :10.1016/j.proenv.2013.04.094

- Киреева Н. А., Новоселова Е. И., Онегова Т. С. Биоремедиация почв, загрязненных нефтью внесением органических отходов//материалы 3-го съезда Общества биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова, Москва, 25-27 октября 2005 г. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 185-186.

- Hesnawia R. M., Adbeib M. M. Effect of nutrient source on indigenous biodegradation of diesel fuel contaminated soil//APCBEE Procedia. 2013. V. 5. P. 557-561. 10.1016/j.apcbee.2013.05.093

- DOI: :10.1016/j.apcbee.2013.05.093

- Руденко Е. Ю. Влияние отработанного кизельгура на нефтезагрязненную черноземную почву//Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 5. С. 257-260.

- Кокорина Н. Г., Околелова А. А., Голованчиков А. Б. Детоксикация нефтезагрязненных почв хитозаном//Почвоведение. 2013. № 12. С. 1516-1522. 10.7868/s0032180x1312006x

- DOI: :10.7868/s0032180x1312006

- Маркарова М. Ю. Скорость очищения почв от нефти в условиях Севера//Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. № 6 (32). URL: https://ib.komisc.ru/add/old/t/ru/ir/vt/00-32/02.html.

- Евдокимова Г. А., Маслобоев В. А. Биоремедиация загрязненных нефтепродуктами почв в условиях Кольского Севера//МурманшельфИнфо. 2011. № 2 (15). С. 34-38.

- Маслобоев В. А., Евдокимова Г. А. Очищение почв Кольского полуострова от нефтепродуктов: сроки и способы реабилитации//Окружающая среда и человек: друзья или враги?: материалы междунар. конф. Пущино, 2011. С. 19-23.

- Хомич В. С. Загрязнение почв нефтепродуктами в Беларуси//Природные ресурсы (Межведомственный бюллетень). 2005. № 2. C. 43-57

- Лисовицкая О. В., Терехова В. А. Фитотестирование: основные подходы, проблемы лабораторного метода и современные решения//Доклады по экологическому почвоведению. 2010. № 13. С. 1-18.

- Киреева Н. А., Новоселова Е. И., Хазиев Ф. Х. Использование активного ила для рекультивации почв, загрязненных нефтью//Почвоведение. 1996. № 11. С. 1399-1403.

- Ягафарова Г. Г. Экологическая биотехнология в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Уфа: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т, 2001. 213 с.