Рекурсивное сравнение как основа поиска трансляционных эквивалентов в агглютинативных и флективных языках

Автор: Бредихин С.Н., Сидоренко С.Г.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Перевод как фактор глобализации

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен авторский алгоритм учета когнитивно-коммуникативных синтаксических спецификаторов на основе рекурсивного сравнения в процессе автоматического перевода высказываний на агглютинирующих языках. Ключевым методом обеспечения быстрого и адекватного поиска трансляционного соответствия в разноструктурных языках признается многоуровневое рекурсивное сравнение промежуточных решений как со словарными эквивалентами, так и с контекстуальными соответствиями в рамках проспективного моделирования при создании инвариантного тезауруса по динамическим усложненным кодам. Установлено, что сочетание когнитивно-семантического параллельного сравнения со спиральными отсылками позволяет создать эквивалентный вариант транслята, удовлетворяющий требованиям лексико-морфологической корректности, и обеспечить передачу когнитивных и конситуативных элементов исходного высказывания. Включение в алгоритм рекурсивного сравнения при автоматической обработке высказывания когнитивно-коммуникативных синтаксических образцов в качестве финального этапа генерации целевого высказывания позволяет устранить полисемический, синонимический и омонимический барьеры, возникающие на этапе формирования выходного целевого текста. Возможности предложенного алгоритма автоматизированного анализа демонстрируются на примере высказываний на разноструктурных языках (турецком, русском и английском). Показано взаимодействие инвариантного тезауруса общеупотребительных конструкций с вариантными соответствиями при подключении рекурсивного сравнения с элементами когнитивно-коммуникативного синтаксиса.

Автоматическая система перевода, трансляционное соответствие, когнитивно-коммуникативный синтаксический спецификатор, тезаурус инвариантных основ, агглютинирующие языки, рекурсивное сравнение, концептуально-перцептивная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/149143730

IDR: 149143730 | УДК: 81’322.4 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.3.4

Текст научной статьи Рекурсивное сравнение как основа поиска трансляционных эквивалентов в агглютинативных и флективных языках

DOI:

В рамках перманентных изменений, связанных как с научно-техническими инновациями, так и с развитием интернациональных связей в социально-культурной сфере, резко возрастают объемы национальных информационных потоков, что требует их интеграции в общецивилизационное когнитивное пространство. Создание автоматизированных систем, обеспечивающих оперативную обработку, анализ и трансляцию таких потоков, является на настоящий момент доминантной проблемой современной лингвистической кибернетики и прикладного языкознания. Основанием для адекватной трансляции когниогенеративных элементов в разноструктурных языковых системах, например в некоррелирующих парах агглютинативных и флективных языков, может служить многоуровневая концептуальноперцептивная модель [Bredikhin, Babayants, Pelevina, 2021], предполагающая создание алгоритма с учетом когнитивно-коммуникативных синтаксических спецификаторов на основе рекурсивного сравнения.

Различные виды системного анализа дискретных единиц являются базовым компонентом, на котором строятся модули автоматизированных систем переработки текста. В публикациях, посвященных таким системам, боль- шинство исследователей пишут о «лексемнофразовой переработке» (см., например: [Большакова и др., 2011, с. 18]), однако данный подход следует признать ошибочным, поскольку он приводит к отказу от более прецизионного анализа морфологических структур, которые в некоторых языковых системах обеспечивают финальную смыслодеривацию во фразе. В частности, автоматизированная переработка текстов на наиболее представленных в современном информационном континууме тюркских языках (относящихся к агглютинативным) должна основываться на иных принципах, чем переработка текстов на последовательно флективных и флективно-аналитических языках.

В большинстве индоевропейских языковых систем словоизменение осуществляется посредством весьма ограниченного количества аффиксов (вне зависимости от их типа), а значит, не представляет особых трудностей стереотипное извлечение исходной словоформы и приписывание ей контекстуального актуализируемого лексического значения. При оперировании словоформами агглютинирующих языков программный код сталкивается с большим количеством формантов и приведение словоформ к исходной основе существенно затрудняется. Кроме того, исходные основы с включением потенциально «бесконечного» числа формантов в парадигме аффиксирую- щего словоизменения могут образовывать «тысячи» форм (см. об этом: [Пинес, 1974]). Большинство компаративистских исследований показывает значительное различие статистических характеристик условного формантного покрытия (достигающего семидесяти процентов) в любых произвольно взятых прецедентных текстах, а именно – объем выборки текстов, равно как и объем самих контекстов в агглютинирующем языке, должен быть в пять раз больше, чем сопоставимый объем выборки во флективно-аналитических языках и более чем в два раза превосходить объем текстовой выборки в последовательно флективных (см., например: [Бектаев, 1978, с. 37]). Данная ситуация возникает по причине вариаций супертиповых характеристик различных естественных языков, поскольку, как отмечает П.В. Дурст-Андерсен, «...грамматические системы разных языков грамматикализованы, но на основе структур сознания, которые, каждая по-своему, отражают определенные структуры действительности» [Дурст-Андерсен, 1995, с. 31]. Именно поэтому создание инварианта (канонического образца) для алгоритмизированной экстраполяции текстовых словоформ представляется одним из наиболее перспективных путей решения задачи автоматической трансляции текстов агглютинативных языков.

Составление инвариантного компаративного тезауруса с алгоритмами вычленения и параллельного транскодирования морфологических компонентов внедренного в автоматизированную систему перевода наиболее важно для тюркских языков, в которых лексемно-фразовый контекстуально-семантический анализ, сводящий к минимуму морфологический анализ словоформы, является малоэффективным в силу специфической структуры генерализованного смысла, основанного на сочетании формантов в словоформе.

Целью настоящего исследования является создание алгоритмической модели рекурсивного спуска в рамках трехчленного формантного анализа для обеспечения наибольшей степени эквивалентности трансляционного соответствия в условиях формирования высказывания на флективном языке при сохранении исходных иллокутивных компонентов высказываний на агглютинирующих языках.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили некоторые устные высказывания, обладающие определенными характеристиками отнесенности, модальности, эксплицируемыми различными формантами, осложняющими структуру транслатемы. При этом единицы анализа подбирались таким образом, чтобы в их составе наличествовали форманты, которые могут быть отнесены к каждой из трех подгрупп вербализаторов лексических и грамматических значений.

Для проверки функциональности предложенного алгоритма трехчленного формантного анализа использовалась комплексная методология, включающая приемы компаративного анализа переводческих соответствий, дистрибутивного анализа для определения элементов окружения формантов (для агглютинативных языков) и словоформ (для флективных языков), а также контекстуального и интерпретативного анализа для определения степени эквивалентности иллокутивно-перло-кутивного соответствия высказывания на исходном и переводящем языках.

Еще в середине прошлого века формальный анализ лексико-морфологических экспли-каторов большей частью носил теоретический характер, что объяснялось невозможностью эмпирической верификации моделей по причине недостаточного объема памяти и быстродействия компьютеров. Кроме того, ключевые междисциплинарные связи структурной, математической и когнитивной лингвистики были неустойчивы, отсутствовал единый методологический и терминологический аппарат. Несмотря на разработку формализованных описаний грамматических подсистем, семантическое транслирование в языковые системы несходных морфотипов оставалось недоступным (см., например: [Семенов, 2008]).

Разработка практических моделей в 1970– 80-е гг. XX в. велась преимущественно на основе последовательно флективных и флективно-аналитических языков, для которых модель сравнения и выявления тезаурусных соответствий достаточно проста и строится на базе двуязычного словаря без создания инвариантного тезауруса. В случае трансляции генера- лизованного смысла высказывания на агглютинативном языке создание простого словаря соответствий усложняет сравнение в условиях отсутствующего форманта или при введении форманта в качестве дополнительного элемента основы. Кроме того, возникают многочисленные девиации по причине омонимии и синонимии основ и формантов, что снижает скорость и качество транслята. Переход от стандартного лексемно-фразового моделирования к усложненным кодам иерархического сравнения дал возможность постепенного пополнения инвариантного тезауруса и банка формантов. Таким образом, рубеж XX–XXI вв. ознаменовал слом принципов статистического автоматизированного перевода и появление когнитивно-семантических автоматизированных систем с интеллектуальными возможностями translation memory. Именно на основе данных систем возможно построить принципиально новую модель лексико-морфологического анализа, представляющего базу взаимотрансляции высказываний на разноструктурных языках.

В современных исследованиях применяется трехуровневое моделирование вариативных формантов с поэтапной проверкой контекстуальных эквивалентов посредством сравнения с имеющимися соответствиями. Однако рассмотрение вариантов в рамках трехуровневой модели не дает возможности исчислить все корреляты, поскольку недостроенными остаются любые формы, организованные более чем тремя формантами. Внедрение в трехуровневую модель вне осуществления дополнительных прямых операций сравнения может производиться на основе рекурсивной отсылки при учете мультидоменного представления различных видов значения и их классификации в поддиректориях инвариантного тезауруса (см. об этом: [Hakkani-Tür et al., 2016, p. 716]).

Как показали Б.В. Орехов и Е.А. Слободян, формальные критерии выделения компонентов лексического и морфологического значений в условиях трансляции позволяют лишь частично заполнить парсеры фразовых основ высказывания [Орехов, Слободян, 2010]. Для анализа инвариантных основ и последующего построения вариативных соответствий в рамках трансляции высказывания зачастую используют модули, построенные на основе метода рекурсивного спуска [Ксалов, Гошокова, Денисенко, 2013, с. 39]. Данный метод представляется весьма перспективным в аспекте включения в цепочку переменных таких компонентов синтаксического анализа, которые выявлены на основе взаимно возвратных парсящих процедур контекстуально свободного синтаксиса [Proudian, Pollard, 1985]. Трансформационные возможности парсинга как линейной последовательности [Fodor, 1978] дополняются сходными рекурсивными отсылками к инвариантному тезаурусу и модельным схемам распредмечивания генерализованного смысла, на основе чего и выстраивается финальная фраза как часть целевого текста.

Упомянутые работы фрагментарно решают задачи контаминированного анализа, включающего лексико-морфологические и коммуникативно-синтаксические аспекты и служащего базой для создания семантикоориентированной автоматизированной системы перевода для языков агглютинативного типа посредством формирования инвариантного тезауруса с параллельным банком аффиксальных формантов. Комплексность и иерар-хизированность многоуровневого анализа в процессе трансляции высказываний агглютинативных языков подтверждается признанной корреляцией семантики и грамматики таких систем, поскольку, как отмечается лингвистами, строгих норм сочетаемости аффиксов, репрезентирующих грамматическое значение, и корневых морфем, реализующих основное лексическое значение, в типично агглютинативных языках не существует [Рыбаков, 2004, с. 67]. В связи с отсутствием однозначных грамматических и лексических соответствий рекурсивная отсылка при сохранении трехуровневой модели может быть признана наиболее эффективным способом создания алгоритма поиска релевантного эквивалента с ограниченным количеством шагов.

Результаты и обсуждение

Классический алгоритм тюркско-русско-английского лексическо-морфологического анализа

В рамках автоматической трансляции высказывания в условиях языковой пары разноструктурных систем (агглютинирующий – флективный, изолирующий – полисинтетичес- кий и т. п.) процесс адекватного поиска формальных соответствий значительно усложняется. Рассмотрим некоторые случаи осложненного ввода / вывода фраз на примере разноструктурных языков: триады турецкого (агглютинативного) – русского (последовательно флективного) – английского (флективноаналитического). При таком структурном несоответствии видовременная парадигма глагола, например, будет демонстрировать существенные различия в экспликационных формантах. Так, реализация абсолютного будущего времени в английском языке осуществляется аналитически (с помощью аналитических предпозиционных вспомогательных глаголов shall / will), в русском (в зависимости от вида) – аналитически (глагол быть в будущем времени) либо синтетически (в рамках префиксального формообразования посредством про-, с-, по- и т. п. в зависимости от выражения инкоации, дуративности, финализации), в агглютинирующем турецком языке – синтетически (в рамках постфиксального агглютинирующего формообразования -(y)acak). Например: I’ll read – Я буду читать / Я прочту – Ben okuyacağım.

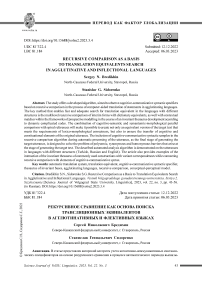

При работе с бесконтекстным синтаксисом в рамках построения рекурсивного спуска строится парсер, состоящий из двух фаз взаимно-возвратной отсылки к инвариантно- му тезаурусу. На основе этого двухфазного алгоритма создается модель комплексного анализа поверхностных структур формантов в процессе понимания глубинного содержания единиц со сложной семантикой, интерпретация которого прогнозируется самими формами выражения на основе лексических и морфологических ожиданий в реципирующей системе [Bredikhin, Serebriakov, 2019, p. 2549]. Следует указать, что прогностика лексических ожиданий в данном случае превалирует над элементами грамматических спецификаторов глубинного содержания, подобное осуществляется в рамках «Garden-path-Modells», предполагающих, однако, расширение количества прямых операций [Konieczny et al., 1994, p. 137]. Увеличение операций происходит, как видно из схемы, в прокурсивных скачках с пропуском операции (рис. 1).

Автоматический словарь формантных соответствий в бесконтекстной привязке к словоизменительной парадигме может представлять на выводе целый ряд возможных вариативных соответствий, в которых не снимается имманентная многозначность. При этом создается не вариант адекватного перевода, а осуществляется вывод аналитической или флективной формы, которая будет формально соответствовать аффиксальной цепочке исходного высказывания.

Рис. 1. Модель лексико-морфологического анализа / синтеза в автоматизированной системе обработки текста без учета когнитивного-коммуникативного синтаксиса

Fig. 1. A model of lexico-morphological analysis/synthesis within an automated text processing system without cognitive-communicative syntax consideration

Создание единственного адекватного исходной агглютинативной форме варианта может быть осуществлено только при введении подпрограммного кода рекурсии (сверки с инвариантным тезаурусом основ), в котором соответствующее лексическое значение повторно перепроверяется на основе имеющихся в инициальной памяти формантов. Причем данный «промежуточный» результат достигается посредством рекурсивной отсылки как к знаменательным, так и к вспомогательным формам, без экспликации дополнительных обертонов, реализуемых в горизонтальном контексте. В данном случае происходит учет всех возможных параметров актуализации фразовой основы, содержащихся в ядерном компоненте высказывания (подробно об этом см.: [Бредихин, 2017, с. 420]), то есть каждый из проверяемых вариантов трансляции получает четкое место в иерархии компонентов для инвариантного тезауруса.

При установлении однозначной связи формантов грамматического значения производится соотнесение полученной формы с элементами инвариантного тезауруса для корректировки лексического значения. Выявленные в результате компаративного анализа критериальные признаки агглютинативного (единичного) грамматического значения транслируются в ряд соответствующих флективных формантов (каждый признак получает единичный модельный эквивалент), затем при рекурсивном сопоставлении с основой (лексическим значением), содержащейся в инвариантном тезаурусе, производится отбор наиболее релевантных (частотных) формантов. Таким образом, выдаются образцы эквивалентных внеконтекстуальных соответствий, которые могут быть установлены в качестве базовых для дальнейшего распознавания и опредмечивания на материале систем другой структуры, то есть получения высказывания, адекватного исходному. Сравнение внеконтекстуальных соответствий с коммуникативной задачей происходит в процессе вторичной рекурсивной обработки отдельных вариативных элементов при объяснении эффектов работы языка в пограничных случаях, например таких, как предложения с «подвохом», и в случаях предпочтительных толкований смысла высказывания [Tanaka, Branigan, Pickering, 2011, p. 123].

Сходным образом формируется и система грамматической экспликации модального пространства в разноструктурных языках. В качестве примера проанализируем трансляцию аффиксирующей формы предельно выраженного внутреннего долженствования: Sen gitmelisin.

В подпрограмме инвариантного тезауруса основ при первом соотнесении выделяется лексическое значение слова gitmek ( git основа в инвариантном тезаурусе), соответствующее инфинитивному значению в неличной форме, без учета грамматических категорий в ряду языков флективного строя ( to ) go и идти .

При следующем шаге в имплементированном параллельном тезаурусе формантов производится поиск наиболее релевантных в сочетаемостном плане аналитических компонентов, выражающих генерализованный компонент «долженствование». Таким образом, определяется подмножество зоны аффикса долженствования ( -meli- ), что условно констатируем как промежуточный результат, который соответствует форме быть должным и частично соответствует английским модальным глаголам must , should и обороту ( to ) have to . Выбор того или иного соответствия из предложенных производится на следующем шаге когнитивно-коммуникативного компаративного анализа.

Формант, эксплицирующий подмножество вариативных соответствий, представляет собой аффикс сказуемости -sin , который манифестируется во флективных языках с помощью аналитического или энклитического (в меньшинстве флективных языков) личного местоимения ты (в русском), you (в английском).

На выходе в результате анализа исходной турецкой аффиксирующей формы Sen gitmelisisn! возможна единственная форма в последовательно флективном русском языке идти + должен + ты = Ты должен идти! и вариативное соответствие в качестве промежуточной формы для дальнейшего когнитивно-коммуникативного синтаксического анализа в флективно-аналитическом английском go + must / should / have to + you = You must go!

Общая структура тюркско-русско-английского лексическо-морфологического анализа с учетом когнитивного-коммуникативного синтаксиса в трансляционном процессе

При формировании автоматизированного поиска соответствий с использованием инвариантного тезауруса закономерно используется несколько иерархических компонентов, которые представляют собой следующую последовательность шагов рекурсивного спуска:

-

– инвариантный тезаурус основ;

-

– инвариантный тезаурус общеупотребительных оборотов;

-

– список фразовых основ, функционирующих как финитная основа предикации (2-й компонент оборотов);

-

– список лексем, функционирующих как дополнительный классификатор предикации (1-й компонент оборотов);

-

– алгоритмизированная модель иерархического компаративного анализа – лексикоморфологического анализа с учетом когнитивно-коммуникативного синтаксиса.

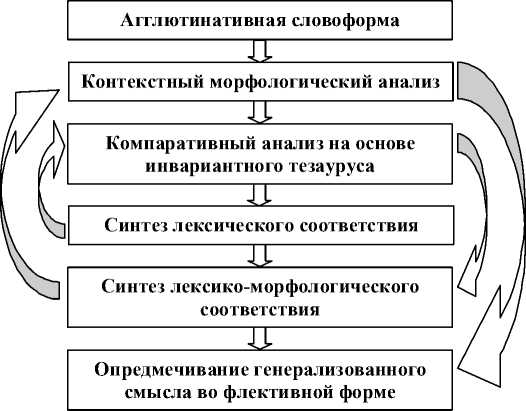

Общеизвестно, что адекватный исходной фразе вариант автоматизированного перевода может быть осуществлен только в рамках прецизионного лингвистического анализа, который не может строиться исключительно на лексико-морфологических основаниях, как указанные выше способы, он должен включать и когнитивно-коммуникативные синтаксические образцы. Созданная на их основе алгоритмизированная модель позволяет с легкостью решить задачи преодоления полисемического, синонимического и омонимического барьеров, возникающих на этапе формирования выходного целевого текста. Именно поэтому в предлагаемом алгоритме нами учтены подпрограммные шаги рекурсивного сравнения как в направлении сокращения формантов до минимума 0 Следует, однако, оговориться, что неконтролируемое добавление рекурсивных отсылок может происходить при отсутствии функциональных ограничений, определяющих для автоматизированного процесса обработки данных супертип языковой системы – ориентировка на облегчение производства высказывания или восприятия высказывания (подробно об этом см.: [Бредихин, 2013, с. 30–31]). Супертип языка детерминирует национальную специфику актуализации и интенсификации глубинного содержания высказывания и иерархическую организацию базовых функций в процессе речепорождения – от экспрессивной (соотносимой с говорящим), как это происходит в большинстве агглютинирующих языков, и репрезентативной (соотносящей язык с предметами и ситуациями реальности) функций до примарно-апеллятивной, то есть функции, соотносимой со слушающим, как это происходит в большинстве случаев в языковых системах флективно-аналитического типа. Именно соотнесение спецификаторов производителя и рецептора высказывания, в условиях пары разноструктурных языков осложненное субъектно-объектной асимметрией (о ней см.: [Бредихин, Серебрякова, 2016, с. 115]), должно снять транслатологический барьер супертиповых характеристик при автоматизированном переводе. Порядок введения промежуточных результатов в инвариантный тезаурус и рекурсивный поиск контекстуально релевантного соответствия, позволяющего на основе снижения степени вариативности и конситуатив-ной детерминации словоформы создать адекватное оригиналу высказывание на флективном языке, может быть представлен графически (см. рис. 2). При поиске соответствий основ в инвариантном тезаурусе в качестве промежуточного результата фиксируются не более двух внеконтекстуальных эквивалентов, которые являются наиболее частотными в конситуа-ции общения (сфера науки, бытового употребления, газетного стиля и т. д.). Возникающая в данном случае омонимия нивелируется на этапе компаративного анализа формантов-эк-спликаторов грамматического значения. Например, омонимичные в турецком основы yüz / yüzmek (face / swim, лицо / Ввод текста Определение количества (N) гипотетических морфов (аффиксов в лексеме) -IL ____ Вычленение дискретных словоформ JL 0 Сокращение словоформы на 1 гипотетический аффикс N =N-I Увеличение инвариантного тезауруса на 1 единицу Компаративный анализ аффиксальных компонентов на предмет выявления грамматической омонимии и синонимии N>3 Компаративный анализ выявленной словоформы и единиц инвариантного тезауруса Выделение наличествующей основы с вероятностным лексическим значением Компаративный анализ соответствий фразовых основ в системе translation memory Выявление длины остатка аффиксальных компонентов (L) 0 Запись вариативной гипотетической формы во флективном выражении Запись итоговой формы во флективном выражении Рис. 2. Блок-схема лексико-морфологического анализа / синтеза при автоматизированной трансляции текста на агглютинативном языке с учетом когнитивного-коммуникативного синтаксиса Fig. 2. Сontrol-flow chart of lexico-morphological analysis/synthesis in automated text translation in an agglutinative language with cognitive-communicative syntax consideration плавать), сводимые к единой основе типа /yüz/, которую невозможно отнести к той или иной части речи, делимитируются уже на втором шаге рекурсивного сравнения при сокращении основы на один гипотетический аффикс. Подтверждение происходит при компаративном анализе аффиксальных компонентов. Промежуточные результаты, полученные в процессе применения алгоритма, представленного в блок-схеме (рис. 2), можно для наглядности привести в следующей таблице (см. табл. 1). Специфика инвариантного тезауруса общеупотребительных оборотов Инвариантный тезаурус основ предполагает включение в него только общеупотребительных несвободных сочетаний, построенных по типу N + Vf – данная модель выявляется в результате стандартного трансформационного анализа. На основании второго компонента имеющиеся общеупотребительные обороты классифицируются на три подгруппы. Первая из них формируется областью кон- Таблица 1. Вариативные соответствия с учетом когнитивно-коммуникативного синтаксиса Table 1. Variable translation equivalents with cognitive-communicative syntax consideration Приведем некоторые глагольные единицы из данного инвариантного тезауруса, которые формируют подсистемы третьего уровня, в случае невозможности отнести их к тому или иному типу служебного второго компонента или же возможности формирования обеих форм, например, основы /al/, /et/, /ver/, /al/, /vur/, /çık/. При этом обороты, принадлежащие первой и второй подгруппам, подвержены рекурсивному сравнению длиной остатка аффиксальных компонентов на шаге записи гипотетической вариативной формы, либо пополняя новыми единицами инвариантный тезаурус, либо формируя третью группу «нерегулярных» соответствий как отдельное подмножество в translation memory. Данное пополнение тезауруса основ не влияет на увеличение операций алгоритма, а значит, остается в рамках трехчленного формантного анализа, то есть функционирование синтаксического блока базируется на исходных принципах. Таким образом, создание неконтролируемой рекурсивной отсылки, которая затруднила бы работу автоматизированного анализатора по созданию целевой фразы и ограничила бы возможности генерации адекватного генерализованного смысла, нивелируется. Кроме того, в фонде translation memory отдельно сохраняются все возможные вариативные соответствия первых элементов глагольных сочетаний в соответствии с группами классификации. Размещение в данном списке первых компонентов происходит в зависимости от выявленного количества (N) гипотетических аффиксов, соотнесенных с формой именительного падежа единственного числа (см. табл. 2). Сохранение вариантов в оперативной памяти до формирования итогового высказывания на переводящем языке позволяет быстро вернуться к вариативному соответствию, которое было исключено на том или ином шаге автоматизированного анализа. Последующие шаги призваны верифицировать промежуточный результат и исключить первоначально прогнозируемый эквивалент из синтеза итоговой фразы на переводящем языке. Такая последовательность шагов (с обращением к оперативной памяти до сравнения с Таблица 2. Фрагмент инвариантного тезауруса общеупотребительных оборотов Table 2. Fragment of the invariant thesaurus of common constructs Глагольные значения определяются в процессе компаративного анализа выделения наличествующей основы с вероятностным (прогнозируемым на основе инвариантных валентностных (синтаксических) конструкций) лексическим значением, соответствующим, как правило, наименьшему количеству формантов в императивной форме. Отдельные лексемы находят эквивалентное соответствие в той или иной привязке к глагольному значению в зависимости от релевантного варианта, трансляция общего содержания в данном случае имеет вариативный характер. Подобные вариации основываются на «принципе оптимального интерпретативного ожидания» [Бредихин, 2017, с. 420], который предполагает наивысшую степень узнаваемости и релевантности сегмента при условии его реализации в рамках общеупотребительного оборота. Когда употребление словоформы не является узуальным, она оказывается предельно усложненной для автоматизированного анализа, так как исключается из групповой классификации в силу зависимости от когнитивно-коммуникативного контекста. Это необходимо учитывать в сложных случаях при неоднозначности аффиксов в агглютинативных языках, поскольку в некото- рых системах существуют амплификсы, способные к манифестации как грамматических, так и лексических значений (подробно о таких формантах см.: [Гирфанова, 2007, c. 83]). Эта сложность может быть успешно преодолена посредством создания отдельных подсистем классификации спецификаторов. Например, существительное tanıdık в инвариантном тезаурусе основ репрезентирует предметное значение «знакомый». Та же лексема в процессе компаративного анализа аффиксальных формантов в различных группах получает различные формы актуализации в промежуточном результате, в подмножестве et она интерпретируется глаголом познакомить с дополнительным значением транзитивности, который требует после себя дополнений в определенной форме, в подгруппе ol – глаголом познакомиться, содержащим дополнительный компонент взаимно возвратного действия. Принадлежность к третьей группе маркируется отсутствием форманта – tanıdık etmek «ознакомиться» / tanış olmak «быть знакомым, встречаться» / tanışmak «встретить» – что предполагает введение в инвариантный тезаурус нового элемента. На основе выявления таких сложных случаев пополняется не только translation memory, но и тезаурус инвариантных основ, что существенно улучшает работу автоматизированной системы. Рассмотрим последовательную рекурсию со сравнением на различных этапах делимитации и сокращения формантов. В случае обнаружения соответствия в рамках первичного рекурсивного сравнения dans (танец / пляска) по инвариантному тезаурусу данная лексема будет переводиться как существительное с процессуальным значением. Если то же слово обнаруживается в подгруп- Таблица 3. Трансляционные вариативные соответствия (генерализованное значение / общеупотребительный оборот) Table 3. Variable translation equivalents (generalized sense/common construct) Внеконтекстуальная интерпретация (самостоятельность значения) лексемы или ее принадлежность к общеупотребительному обороту фиксируется в рамках рекурсивного сравнения на основе компонентов когнитивнокоммуникативного синтаксиса совместно с алгоритмом инвариантного тезауруса. Выводы На основе анализа трансляционных соответствий в агглютинативных и флективных языках был разработан алгоритм поиска релевантных форм сохранения как лексического, так и грамматического значений сложных аффиксальных компонентов при производстве целевого высказывания средствами флективных языков. Алгоритм включает строго определенную последовательность шагов рекурсивного сравнения когнитивных и конситуа-тивных элементов исходного высказывания с вариативными формами, позволяющими пополнить инвариантный тезаурус или систему оперативной памяти translation memory. Всего алгоритм предполагает четырнадцать шагов с четырьмя рекурсивными и двумя прокурсивными отсылками, которые не имеют ограничений в повторяемости, но не ведут к увеличению количества операций. В основе автоматизированной системы трансляции в парах разноструктурных языков (агглютинативный – флективный) лежит лексико-морфологический компаративный анализ, включающий алгоритм сравнения исходных текстовых форм с инвариантным тезаурусом основ. В процессе нивелировки барьеров синонимичности, омонимичности как основ, так и аффиксов в компаративный анализ включаются подмножества трех подгрупп распределения основ и дополнения инвариантного тезауруса. Окончательное снятие амфиболично-сти целевого высказывания производится в рамках введения в алгоритм анализа компонентов когнитивно-коммуникативного синтаксиса. В завершении рекурсивного спуска происходит сравнение исходных единиц с общеупотребительными оборотами в той или иной подгруппе на основе классификационного членения по позициям (например, et, al, нерегулярная подгруппа), после чего конечный элемент вводится в инвариантный тезаурус как набор необходимых и достаточных условий для использования его в трансляте. Именно последовательный рекурсивный спуск с возможностью сокращения формантных элементов и пополнения инвариантного тезауруса основ и списка аффиксальных формантов дает возможность, не увеличивая количество прямых операций и оставаясь в рамках трехчленного формантного анализа, существенно повысить адекватность и эквивалентность целевой фразы во флективном оформлении.

Словоформа

Вариативные соответствия на уровне лексико-морфологического анализа

Вариативные соответствия при подключении когнитивно-коммуникативного синтаксиса

Öğretmek

öğretim преподавание öğretim etmek обучение + делать, сделать

Öğretmek преподавать, учить

Hesap etmek

Счет hesap, расчет + делать, сделать hesap etmek

Hesap etmek считать, подсчитывать

Yüreklen dirmek

Сердце yürek, душа + давать, отдавать vermek

Yüreklen dirmek ободрять, подбадривать yürek сущ., аффикс len присоединяется к существительным или прилагательным, преобразуя их в непереходные глаголы (при этом такие глаголы приобретают страдательное или возвратное значение), dir – аффикс присоединяется к сказуемому (как глагольному, так и именному) и придает предложению значение предположения, mek показатель инфинитива

yoklamak

Голова baş, головной + тянуть çekmek, таскать taşımak

Наведываться ziyaret сущ. etmek, навестить yoklamak

струкций со вторым компонентом – служебным глаголом активного деятеля etmek (делать / сделать, (to) do). Вторая создает пространство для сравнения неактивных глубинных ролей со служебным глаголом olmak (быть, (to) be) и т. д. Третья подгруппа, не входящая в инвариантный тезаурус, создает отдельную область ассоциированных образцов для сравнения и сохраняется как «запасной» ход трехчленного формантного анализа. Следует отметить, что она используется крайне редко в условиях присутствия в исходном высказывании осложняющих коммуникативный синтаксис компонентов.

Основа или 1-й компонент

Трансляционный вариант или генерализованное значение со вторым компонентом et

azat etmek

освобождать boşaltmak (османский язык azat etmek)

arzulamak hayal etmek

желать istemek, dilemek, arzu etmek, arzulamak, мечтать hayal etmek, hayal kurmak

teşebbüs etmek

покушаться teşebbüs etmek, посягать tecavüz

tahmin etmek

полагать, предполагать tahmin etmek (догадываться)

инвариантным тезаурусом) дает возможность ускорить процесс обработки данных. Фундаментальные различия инициальных элементов разноструктурных языковых систем с коллекционными словоформами, снижающими влияние семантико-синтаксической прогностики на формирование «предсказательного» высказывания в различных видах флективных языков [Валентинова, Рыбаков, 2021], учитываются при компаративном анализе аффиксальных компонентов на предмет выявления грамматической омонимии и синонимии.

Исходная форма/основа

Соответствие в инвариантном тезаурусе основ

Трансляционное вариативное соответствие в общеупотребительном обороте

Позиционные изменения et

Позиционные изменения al

tanış

Знакомый tanıdık

tanıtmak познакомить

tanıdık olmak быть знакомым

hesap

Счет / расчет hesap

hesap etmek считать

hesap olmak быть учетной записью / принимать в расчет

dahil

Внутренность içeri

dahil etmek включить / включать

–

huzursuz/ rahat

Суетливый telaşlı / беспокойный huzursuz

rahatsız etmek беспокоить / тревожить

rahatsız olmak болеть / тревожить

пе et (деятельностное начало) и имеет форму etmek (dans), то оно определяется как глагольное соответствие и переводится как танцевать / плясать (to dans), то есть рекурсивное сравнение с перманентно пополняющимся инвариантным тезаурусом основ позволяет идентифицировать не только исходные лексические и грамматические значения, но и выбрать в трансляте соответствующие супертиповые характеристики. Это дает возможность построить высказывание, адекватно передающее генерализованное значение с учетом конситуативных и контекстуальных условий.

Список литературы Рекурсивное сравнение как основа поиска трансляционных эквивалентов в агглютинативных и флективных языках

- Бектаев К. Б., 1978. Статистико-информационная типология тюркского текста. Алма-Ата: Наука. 183 с.

- Большакова Е. И., Клышинский Э. С., Ландэ Д. В., Носков А. А., Пескова О. В., Ягунова Е. В., 2011. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика. М.: МИЭМ. 272 с.

- Бредихин С. Н., 2013. Лингвокультурологический аспект смыслопорождения на грамматическом уровне // Филологические науки. Вопросы теории и практики. N° 3-1 (21). С. 29-33.

- Бредихин С. Н., 2017. Когнитивно-семантическая модель параметрированной актуализации фразовой основы // Когнитивные исследования языка. № 30. С. 419-422.

- Бредихин С. Н., Серебрякова С. В., 2016. Субъектно-объектная асимметрия при распознавании речи // Вопросы когнитивной лингвистики. №4 (49). С. 114-121. DOI: 10.20916/1812-32282016-4-114-121

- Валентинова О. И., Рыбаков М. А., 2021. Логика детерминантного анализа агглютинативных и флективных языков (часть вторая) // Полилин-гвиальность и транскультурные практики. Т. 18, № 3. С. 234-244. DOI: 10.22363/2618-897X-2021-18-3-234-244

- Гирфанова А. Х., 2007. К проблеме слово- и формообразования в языках агглютинативного типа // Acta Lingüistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. Т. 3, № 1. С. 83-93.

- Дурст-Андерсен П. В., 1995. Ментальная грамматика и лингвистические супертипы // Вопросы языкознания. № 6. С. 30-42.

- Ксалов А. М., Гошокова Ф. М., Денисенко В. А., 2013. Разработка естественно-языкового интерфейса для мультиагентных систем, основанных на знаниях, на основе парсера агглютинативных языков // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. № 4 (54). С. 37-41.

- Орехов Б. В., Слободян Е. А., 2010. Проблемы автоматической морфологии агглютинативных языков и парсер башкирского языка // Информационные технологии и письменное наследие (EL'MANUSCRIPT-10): материалы Междунар. науч. конф. (Ижевск, 28-31 октября 2010 г). Уфа ; Ижевск: Вагант. С. 167-171.

- Пинес В. Я., 1974. Некоторые проблемы автоматического перевода и тюркские языки // Советская тюркология. № 3. С. 100-107.

- Рыбаков М. А., 2004. Внутренняя синтагматика словоформы и морфологические типы языков // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. № 6. С. 64-70.

- Семенов А. Л., 2008. Современные информационные технологии и перевод. М.: Академия. 224 с.

- Bredikhin S. N., Babayants V. V., Pelevina I. I., 2021. A Comprehensive Cognitive-Perceptual Model of Analysis for Contextually Determined Components of a Conceptualized Term // E3S Web of Conferences. Vol. 273, № 11038. DOI: 10.1051/e3sconf/202127311038

- Bredikhin S. N., Serebriakov A. A., 2019. The Explicitness of the Deep Structure of Meaning in Prognostic Strategies // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Vol. LVIII, № 294. P. 2549-2557. DOI: 10.15405/ epsbs.2019.03.02.294

- Fodor J. D., 1978. Parsing Strategies and Constrains on Transformations // Linguistic Inquiry. № 9. P. 93-133.

- Hakkani-Tur D., Tur G., Celikyilmaz A., Chen Y.-N., Gao J., Deng L., Wang Y.-Y., 2016. Multi-Domain Joint Semantic Frame Parsing Using Bi-Directional RNN-LSTM // Understanding Speech Processing in Humans and Machines. № 1 (5). P. 715-719. DOI: 10.21437/Interspeech.2016-402

- Konieczny L., Scheepers Ch., Hemforth B., Strube G., 1994. Semantikorientierte Syntaxverarbeitung // Kognitive Linguistik. Opladen: Westdeutscher Verlag. P. 129-158. DOI: 10.1007/978-3-663-05399-6_6

- Proudian D., Pollard C., 1985. Parsing Head-Driven Phrase Structure Grammar // ACL' 85: Proceedings of the 23rd Annual Meeting on Association for Computational Linguistics (July 1985). P. 167-171. DOI: 10.3115/981210.981231

- Tanaka M. N., Branigan H. P., Pickering M. J., 2011. The Production of Head-Initial and Head-Final Languages // Processing and Producing Head-Final Structures. Vol. 38. Dordrecht ; N. Y: Springer. P. 113-129. DOI: 10.1007/978-90-481-9213-7 6