Рекурвационная деформация проксимального отдела большеберцовой кости у подростков

Автор: Бухарев Эдгар Валентинович, Поздеев Александр Павлович, Зубаиров Тимур Фаизович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Уточнить возможные причины, приводящие к формированию рекурвационной деформацию голени у подростков, проанализировать результаты хирургического лечения. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 13 пациентов в возрасте от 13 до 17 лет с рекурвационной деформацией голени различной этиологии. При хирургическом лечении использовался дистракционный остеосинтез по Илизарову. Средняя величина aPPTA до лечения составила 105,9±5,9°. Результаты. Основными факторами, вызвавшими парциальное закрытие ростковой пластины, были технические ошибки при наложения скелетного вытяжения, длительная иммобилизация, не диагностированное повреждение области проксимальной зоны роста большеберцовой кости. Среднее время коррекции деформаций составило 27±4,5 дня. Индекс фиксации (ИФ) составил значение 53,9 дня/см. Значение aPPTA после окончательной коррекции составило 83,9±3,7°. У 6 пациентов (46 %) значение aPPTA было вне референтных значений, имело место наличие остаточной деформации. Выводы. Причины, ведущие к парциальному закрытию проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости у подростков, результатом чего является формирование рекурвационной деформации, носят мультифакториальный характер. Методом выбора при коррекции таких деформаций, сочетающихся с укорочением, является дистракционный остеосинтез.

Чрескостный остеосинтез, коррекция деформации, рекурвация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121771

IDR: 142121771

Текст научной статьи Рекурвационная деформация проксимального отдела большеберцовой кости у подростков

Рекурвация коленного сустава относится к достаточно редко встречающимся патологическим состояниям нижних конечностей у детей и подростков. Данное состояние может быть обусловлено изменениями со стороны кости (деформации), мягкотканными изменениями (нестабильность связочного аппарата коленного сустава), а также их сочетанием. Многие авторы схожи во мнении, что главной причиной формирования рекурвационной деформации большеберцовой кости является преждевременное парциальное закрытие проксимальной зоны роста большеберцовой кости [5, 9, 11, 12, 15, 19]. Однако причины, вызвавшие данное состояние, не всегда уточняются. Ряд авторов склонны полагать, что это состояние возникает как результат травмы [6, 8, 15, 16], чаще не диагностированной вовремя или вызванной ятрогенными причинами. Другие авторы в своих работах говорят о последствиях болезни Осгуда-Шляттера [4], о длительной иммобилизации конечности [17, 18, 19] и о хронической травматизации области проксимальной зоны роста большеберцовой кости при активных занятиях спортом [11] как о возможных причинах возникновения рекурвационной деформации у подростков.

В литературе описано множество способов коррекции рекурвационной деформации с использованием накостных фиксаторов, использованием закрытоугольных и открытоугольных остеотомий [7, 8, 10, 18], но описанные методики не всегда позволяют устранить все компоненты деформации. Применение аппаратов внешней фиксации позволяет выполнить коррекцию практических всех видов деформаций и одновременно восстановить длину сегмента.

Целью нашего исследования явилось уточнение возможных причин возникновения рекурвационной деформации проксимального отдела большеберцовой кости и оценка результатов коррекции деформации с использованием унифицированных узлов аппарата Илизарова.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 13 пациентов в возрасте от 13 до 17 лет (средний возраст 15,4 года) с рекурвационной деформацией проксимального отдела большеберцовой кости. При изучении анамнеза установлено, что шесть пациентов ранее перенесли хирургические вмешательства: трое по поводу врожденного вывиха бедра, столько же по поводу болезни Пертеса. Этим пациентам были выполнены реконструктивные вмешательства на тазобедренных суставах с последующей иммобилизацией гипсовой повязкой в среднем в течение 1,5 месяцев. В среднем через 3 года у этих детей сформировалась ре-курвационная деформация голени. У двух пациентов с неоссифицирующейся фибромой и солитарной костной кистой бедра рекурвационная деформация сформировалась спустя 2,5 года после проведения двух этапов лечения: курса скелетного вытяжения за бугристость большеберцовой кости после патологического перелома бедра с целью достижения консолидации и основного этапа хирургического лечения, заключающегося в резекции патологического очага и костной пластике. Один пациент со спондилоэпифизарной дисплазией ранее перенес хирургические вмешательства на обоих тазобедренных суставах. Имела место длительная гипсовая иммобилизация обеих конечностей, однако рекур-вационная деформация голени возникла только с одной стороны. У четверых подростков инициирующим моментом возникновения деформации стала травма. Причем, у двоих пациентов проводился курс скелетного вытяжения за бугристость большеберцовой кости, после чего сформировалась деформация. А у двоих пациентов повреждение проксимального отдела голени вызвало формирование рекурвационной деформации. Сводная информация о пациентах представлена в таблице 1.

В работе были использованы клинический, рентгенологический и компьютерно-томографический методы исследования. Помимо выполнения телерентгенограмм в стандартных проекциях, выполнялась стресс-телерентгенограмма в положении максимального разгибания в коленном суставе стоя в боковой проекции с целью уточнения соотношений в суставе при последующей коррекции деформации, а также исключения заинтересованности связочного аппарата в формировании рекурвации.

Хирургическое лечение включало в себя коррекцию деформаций и восстановление длины конечности с применением метода дистракционного остеосинтеза по Илизарову. При коррекции деформаций использовались унифицированные узлы аппарата Илизарова. После проведения предоперационного планирования и определения уровня вершины деформаций с учетом референтных линий и углов (РЛУ) [2, 3] выполнялась закрытая кортикотомия или открытая остеотомия, в зависимости от уровня деформации, с последующей постепенной коррекцией всех компонентов деформации. При расположении вершины деформации на уровне сустава остеотомия выполнялась дистальнее с дополнительным поперечным смещением дистального фрагмента для восстановления нормальных значений РЛУ. Основополагающей угловой величиной для определения качества коррекции рекурвационной деформации проксимального отдела большеберцовой кости явился задний проксимальный угол большеберцовой кости (aPPTA – anatomical posterior proximal tibial angle), который определялся у всех пациентов до лечения и после демонтажа аппарата. Референтным значением данного угла является 81° (77-84°) [2, 3]. У 8 пациентов использовался бисегментарный чрескостный остеосинтез, у 5 пациентов – моносегментарный. У всех пациентов использовались спице-стержневые компоновки аппарата.

Функциональный результат лечения оценивался с учетом балльной системы Lecuire et al. [12]. С учетом количества набранных баллов результаты подразделялись на отличные (85-100 баллов), хорошие (60-80 баллов), удовлетворительные (40-55 баллов), неудовлетворительные (менее 40 баллов).

Таблица 1

Сводная информация о пациентах до лечения

|

Пациент |

Сторона |

Возраст (лет) |

Пол |

Причина деформации |

Укорочение (общ./бедро/ голень, см) |

Величина рекурвации (aPPTA*) |

Другие деформации |

|

1 |

Л |

15 |

Ж |

ВВБ |

5,0/0/5,0 |

105° |

– |

|

2 |

Л |

16 |

М |

СЭД |

2,0/0/2,0 |

98° |

Т-Г |

|

3 |

Л |

15 |

Ж |

НФ |

4,0/3,0/1,0 |

100° |

ВГ-Б |

|

4 |

П |

15 |

Ж |

Травма |

2,0/0/2,0 |

102° |

ВГ-Г+Т-Г |

|

5 |

Л |

16 |

Ж |

Б-нь Пертеса |

6,0/3,0/3,0 |

100° |

ВГ-Б+ТГ |

|

6 |

Л |

13 |

Ж |

ВВБ |

4,0/2,0/2,0 |

110° |

– |

|

7 |

Л |

16 |

М |

Б-нь Пертеса |

2,0/2,0/0 |

103° |

– |

|

8 |

П |

17 |

М |

СКК |

2,5/2,5/0 |

106° |

– |

|

9 |

П |

16 |

Ж |

Травма |

3,0/0/3,0 |

100° |

ВГ-Г+Т-Г |

|

10 |

П |

15 |

Ж |

ВВБ |

4,0/4,0/0 |

114° |

ВГ-Б |

|

11 |

П |

17 |

М |

Травма |

2,0/0/2,0 |

112° |

ВГ-Г |

|

12 |

П |

13 |

Ж |

Б-нь Пертеса |

4,0/3,0/1,0 |

113° |

ВГ-Г |

|

13 |

Л |

16 |

Ж |

Травма |

3,5/2,0/1,5 |

114° |

ВР-Б+АК-Б; ВГ-Г |

Примечание: * – aPPTA – задний проксимальный угол большеберцовой кости; П – справа; Л – слева; ВВБ – врожденный вывих бедра; НФ – не-оссифицирующаяся фиброма; СЭД – спондилоэпифизарная дисплазия; СКК – солитарная костная киста; Т-Г – торсионная деформация голени; ВГ-Б – вальгусная деформация бедра; ВГ-Г – вальгусная деформация голени; ВР-Б – варусная деформация бедра; АК-Б – антекурвация бедра.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам рентгенологического и компьютерно-томографического исследования причиной рекурвационной деформации у всех пациентов стало парциальное закрытие передней порции проксимальной зоны роста большеберцовой кости (рис. 1). При тщательном выяснении анамнеза мы сделали предварительные выводы, что факторами, вызвавшими парциальное закрытие ростковой пластины, были технические ошибки при наложении скелетного вытяжения, длительная иммобилизация с возможной компрессией области бугристости большеберцовой кости, не диагностированное повреждение области проксимальной зоны роста во время «основной» травмы.

У всех пациентов были диагностированы двух- и трехплоскостные многокомпонентные деформации, а также сочетание деформаций бедра и голени. Укорочение конечности было выявлено у всех пациентов. Средняя величина укорочения составила 3,4±1,2 см. У всех пациентов до лечения амплитуда движений в коленном суставе была избыточной (переразгибание). Величина гиперэкстензии зависела от величины рекурвационной деформации. Сочетание деформации с нестабильностью связочного аппарата коленного сустава было выявлено у 5 пациентов. Средняя величина aPPTA до лечения составила 105,9±5,9°. Среднее время коррекции деформаций составило 27±4,5 дня. Индекс фиксации (ИФ) составил значение 53,9 дня/см. Значение aPPTA после окончательной коррекции составило 83,9±3,7°. Среднее значение укладывается в границы нормы, однако у 6 пациентов (46 %) значение aPPTA было вне референтных значений, т.е. имело место наличие остаточной деформации.

Сводные данные о пациентах после хирургического лечения представлены в таблице 2.

Функциональные результаты лечения с учетом балльной системы Lecuire et al. позволяют говорить о достижении отличных и хороших результатов практически у всех пациентов. В одном случае (пациент № 3 в таблице 2) был отмечен удовлетворительный результат, что было связано с дополнительной длительной иммобилизации после перелома на уровне регенерата и огра- ничением функциональных возможностей ребенка.

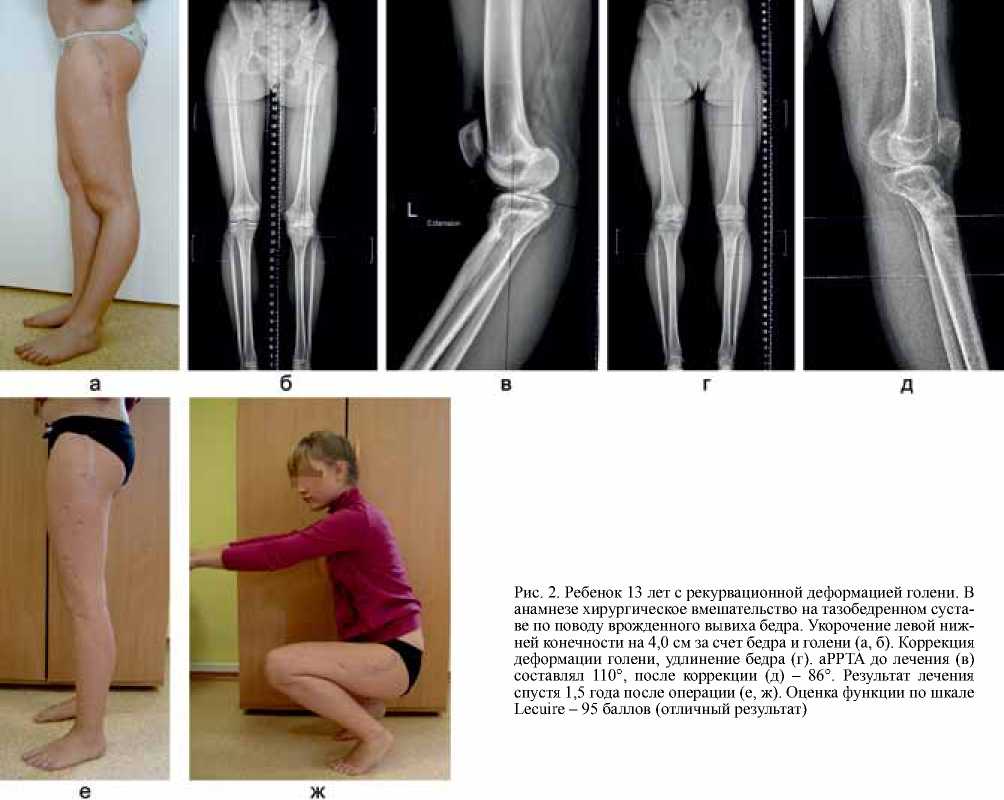

Клинические примеры представлены на рисунках 2 и 3.

Осложнения

При анализе осложнений проведенного лечения руководствовались классификацией J. Caton (1991), связывающей осложнения с результатами лечения и включающей в себя 3 категории. Наиболее часто встречающимися явились осложнения 1 категории, не требующие дополнительных вмешательств и не влияющие на окончательный результат лечения – 30,7 %. К ним относились инфекционно-воспалительные осложнения мягких тканей вокруг чрескостных элементов, неврологический дефицит. Во всех случаях осложнения 1 группы были купированы консервативным лечением. Осложнения 2 категории, требующие дополнительных вмешательств, но не повлиявшие на результат лечения, встретили у трех пациентов (№ 3, 8, 11 в таблице 2). В первом случае (№ 3) после перелома регенерата бедра потребовалась закрытая репозиция и продолжение гипсовой иммобилизации после демонтажа аппарата. Во втором случае (№ 8) сформировалась вторичная вальгусная деформация голени, требующая хирургической коррекции. В третьем случае (№ 11) преждевременная консолидация малоберцовой кости потребовала выполнения реостеотомии. Осложнений 3 категории выявлено не было.

Рис. 1. КТ-картина с 3D-реконструкцией парциального закрытия передней порции проксимальной зоны роста большеберцовой кости

Таблица 2

Сводная информация о пациентах после лечения

|

Пациент |

aPPTA (норма 77-84°) |

ИФ (индекс фиксации, дн./см) |

Оценка функции по Lecuire et al. (баллы) |

Укорочение (см) |

Срок наблюдения (годы) |

Осложнения |

|

1 |

88° |

51 |

75 |

0 |

2 |

Инф. |

|

2 |

89° |

112,5 |

75 |

+0,5 |

4 |

Инф. |

|

3 |

84° |

52,5 |

45 |

0 |

1,5 |

Невр., перелом |

|

4 |

85° |

127 |

80 |

0 |

1,5 |

нет |

|

5 |

83° |

57 |

85 |

+1,0 |

1,8 |

Невр. |

|

6 |

84° |

29 |

95 |

0 |

2 |

нет |

|

7 |

86° |

92,5 |

70 |

+0,5 |

2 |

нет |

|

8 |

76° |

56 |

75 |

-0,5 |

1,5 |

ВГ-Г |

|

9 |

88° |

46,3 |

85 |

0 |

3 |

нет |

|

10 |

86° |

44 |

90 |

0 |

1,5 |

нет |

|

11 |

81° |

73,5 |

85 |

0 |

1 |

Прежд. конс. МБК, Инф. |

|

12 |

80° |

37,7 |

90 |

+0,5 |

1 |

Инф. |

|

13 |

81° |

51,7 |

85 |

0 |

0,5 |

нет |

Рис. 2. Ребенок 13 лет с рекурвационной деформацией голени. В анамнезе хирургическое вмешательство на тазобедренном суставе по поводу врожденного вывиха бедра. Укорочение левой нижней конечности на 4,0 см за счет бедра и голени (а, б). Коррекция деформации голени, удлинение бедра (г). aPPTA до лечения (в) составлял 110°, после коррекции (д) – 86°. Результат лечения спустя 1,5 года после операции (е, ж). Оценка функции по шкале Lecuire – 95 баллов (отличный результат)

а б в г д

Рис. 3. Ребенок, 16 лет, с рекур-вационной деформацией левой голени (а). В анамнезе хирургическое вмешательство на тазобедренном суставе по поводу болезни Пертеса. Укорочение левой нижней конечности на 2,0 см за счет бедра (б). aPPTA до лечения (в) составляет 103°, после коррекции (з) – 84°. КТ-картина парциального закрытия проксимальной зоны роста большеберцовой кости (г). Коррекция деформаций с применением шарниров (д). Результат лечения спустя 1,5 года (е, ж). Оценка функции по шкале Lecuire – 70 баллов (хороший результат)

ДИСКУССИЯ

Большинство зарубежных авторов [6, 9, 11, 12, 17, 19] схожи во мнении, что причиной возникновения рекурва-ционной деформации у подростков является парциальное закрытие передней порции проксимальной зоны роста большеберцовой кости с последующим формированием деформации в процессе роста и/или наличие мягкотканных изменений со стороны капсулы и связок коленного сустава, сопровождающихся его нестабильностью. Во всех случаях, анализируемых нами, имели место деформации проксимального отдела большеберцовой кости, в пяти случаях имело место сочетание деформации с нестабильностью коленного сустава. В отечественной литературе проблема возникновения и лечения рекурвацион-ной деформации голени у подростков освещена не была.

До настоящего времени остается дискутабельным вопрос о возможных причинах преждевременного локального закрытия проксимальный зоны роста большеберцовой кости. Известно, что проксимальная зона роста большеберцовой кости особенно уязвима к травмам в период перед полным ее закрытием, которое наступает у девушек в возрасте 13-15 лет и 15-19 лет у юношей [6]. Pappas et al. также описывают данную область как наиболее восприимчивую к травме, объясняя это её подкожным расположением и двойной функцией, которые обеспечивают не только продольный рост кости, но и разгибательный механизм нижней конечности, являясь местом прикрепления четырехглавой мышцы. Olerud et al. к основным причинам преждевременного закрытия относят локальное давление на область бугристости большеберцовой кости во время длительной иммобилизации гипсовой повязкой. Bowen et al. считают, что к основным причинам относится травма и последствия лечения болезни Осгуда-Шлаттера. M. Domzalski et W. Mackenzie в своей работе говорят о том, что данное состояние связано с длительной хронической перегрузкой данной области при активных занятиях спортом подростками. Bowler J.R. et al. считают, что не только ятрогенные факторы, такие как проведение спицы для скелетного вытяжения через бугристость большеберцовой кости при переломе бедра, могут вызвать парциальное закрытие зоны роста, но и сама травма может послужить инициирующим фактором преждевременного закрытия ростковой пластинки. К вышеназванным причинам Manohar Babu et al. добавляют не диагностированную травму, такую как перелом

с повреждением ростковой зоны типа V по Salter-Harris, повреждение, которое крайне сложно для диагностики и диагностируется в большинстве случаев ретроспективно. A.M. Pappas et al. говорят об отсутствии единой причины возникновения данного состояния и включают в список возможных этиологических факторов все вышеперечисленные. Наше исследование также показало, что причины развития рекурвационной деформации у подростков носят мультифакториальный характер и чаще связаны с локальной компрессией области бугристости большеберцовой кости при длительной иммобилизации после хирургических вмешательств, повреждении при травме, а также при технических ошибках проведения чрескост-ных элементов при ведении пациентов на скелетном вытяжении.

В настоящее время основными способами коррекции являются выполнение одномоментных корригирующих остеотомий с фиксацией накостным остеосинтезом и постепенной коррекции с применением аппаратов внешней фиксации [4, 10, 12, 11, 16, 18]. Основными недостатками выполнения «острых» коррекций с применением открытоугольных остеотомий является необходимость замещения клиновидного дефекта аутотрансплантатом, а также невозможность восстановления длины конечности. При выполнении закрытоугольных остеотомий основным недостатком является дополнительное укорочение конечности. Использование метода дистракционного остеосинтеза позволяет не только устранить деформацию, но и восстановить длину конечности, и поэтому большинство авторов отдают предпочтение именно ему. В нашем исследовании выполнена коррекция деформаций всем пациентам, достигнут хороший анатомо-функциональный результат лечения, однако не во всех случаях достигнута полная коррекция. Опубликованные результаты работ [1, 13], в которых сравнивалась точность коррекции деформаций с применением аппарата Илизарова и современных аппаратов, основанных на компьютерной навигации (гексаподы), говорят о достижении полной коррекции при применении аппарата Илизарова в 26,8-79 % и более чем в 91 % случаев при применении гексаподов в зависимости от сложности деформации. Результаты, полученные в нашем исследовании, подтверждают эти утверждения.

ВЫВОДЫ

-

1. Причины, ведущие к парциальному закрытию проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости у подростков, результатом чего является формирование рекурвацион-ной деформации, носят мультифакториальный характер.

-

2. В зависимости от описанных факторов, которые могут вызвать преждевременное парциальное закрытие зоны роста, должны проводиться превентивные меры для их устранения. Так, при необходимости длительной иммобилизации нижней конечности необходимо исключить компрессию области бугристости большеберцовой кости, при наложении скелетного вы-

-

3. Методом выбора при коррекции рекурвацион-ной деформации голени, сочетающейся с укорочением, является дистракционный остеосинтез, однако в части случаев (46 %) угловые показатели aPPTA после лечения не соответствовали РЛУ.

тяжения за голень чрескостный элемент необходимо проводить ниже бугристости большеберцовой кости. Необходима ранняя диагностика и лечение повреждений области ростковых зон. В сложных диагностических случаях выполнение компьютерной томографии поможет установить правильный диагноз.