Религиозно-философское постижение музыкального творчества в ХХ веке

Автор: Макаров Илья Владимирович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Философские науки

Статья в выпуске: 2 (85), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы философского осмысления музыкального творчества ведущих европейских и российских композиторов XX века и богословско-литургического подхода в исследованиях богослужебного пения в работах православных авторов. Огромный музыкальный материал даёт возможность систематизации творческого наследия по аксиологическому признаку. Приход многих авторов к утверждению важности религиозного осмысления творческого акта и музыкального воздействия интерпретируется в виде вывода-схемы о коммуникативной природе музыкального творчества и энергийности самой музыки. Определение взаимного творческого процесса «креатор - интерпретатор - реципиент» приводит к попытке обозначить некую «силу» в музыке и ее логосную устремленность. Ценностная характеристика концептуальных сочинений светских авторов XX века и символическая интерпретация богослужебного пения у религиозных мыслителей определяют схожие процессы в философии и теологии, финализирующие целую эпоху в музыкальном искусстве. Параллельное этому понимание церковного осмогласия как звучащего богословия приводит к осознанию высокого предназначения композитора, необходимости ценностного очищения в понимании природы мелоса, и возможно новому развитию музыкального творчества.

Философия музыки, аксиология, литургическое богословие, октоих, композиторы xx века, теология творчества, музыкальная энергийность

Короткий адрес: https://sciup.org/140246684

IDR: 140246684 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10031

Текст научной статьи Религиозно-философское постижение музыкального творчества в ХХ веке

В новом музыкальном творчестве XX века следует особое внимание обратить на вопрос о мистицизме и религиозности. Мистическое сознание в музыке мы противопоставляем религиозному. Те, кто говорили о мистическом постижении музыкальных творческих процессов, мало заботились о целесообразности и полезности для души такого поиска, они думали исключительно о самовыражении и «новом слове» в истории искусства. Сторонники религиозного осмысления музыки на первый план ставили проблему творческого диалога человеческой личности и высшего трансцендентного разумного начала (говоря философским языком) — Бога и Его творения человека (если говорить богословски), в результате такого соотнесения важным становился вопрос о ценностях. И оба этих подхода нельзя смешивать, т. к. они имеют разные аксиологические подходы [Ровнер].

В эпоху романтизма музыкой восхищались как наивысшей красотой, ее интонациями говорили о душе человека, но доведенный до крайностей в философии экспрессионизма поздний романтизм превращается в явление, которое забывает и о красоте и о человеке. Но следует помнить, что музыка, как традиционно понимаемое высшее из искусств, — это прежде всего эстетическая модель, лучше которой уже сложно себе представить для выражения совершенной гармонии и красоты [Нильсен, 2005, 68]. В надрыве человеческих криков, тоске одиночества, натуралистических ужасах войны сложно увидеть красоту бытия. И здесь дело не в реальном состоянии человеческой жизни, как мы говорим — «воли обстоятельств», а в ценностном подходе к музыкальному творчеству. Нет ничего позитивного в том, чтобы наслаждаться человеческими страданиями — так могут поступать то лько люди с психической неадекватностью.

Однако именно музыкальное искусство способно в тяжелых ударах судьбы помочь человеческому чувству и сознанию в преодолении негатива. Как говорил композитор Валерий Гаврилин, музыка — это люди [Гаврилин, 2005, 191], а не «чистая форма», как предрекали представители новой музыки. Чистая форма без содержания не только забывает о человеке, но даже не способна адекватно говорить об эстетике, которая обязательно зависит от человеческой интерпретации, т. е. основана на ценностях.

По словам выдающегося философа М. С. Уварова, «Музыка, как поэзия души, дает возможность высказывать самую затаенную, искреннюю мысль в ауре внутреннего конфликта и одновременно духовной гармонии» [Уваров, 1998]. Феномен новой русской музыки дает нам возможность говорить о темах любви и смерти в контексте ощущения Божественного присутствия — главных философско-религиозных темах антропологии, как о смыслообразующем пространстве музыкального творчества, нашедшем свое воплощение в творческих исканиях композиторов XX века.

Музыкальное искусство формирует у человека ценностное сознание [Поросян, 2001, 7], в поле мелоса, каким бы субъективным или абстрактным он ни казался, более ярко становятся различимы добро и зло. В данном контексте личность композитора и его философские и даже религиозные взгляды формируют аксиологическую составляющую его творчества. Музыкальная логика постепенно в творчестве приобретает значение центральных идейно-композиционных и эстетико-этических понятий [Власова, 2007, 218].

Совесть — одно из важнейших свойств творца, к которому вплотную присоединяется понятие ответственности за души и умы слушателей. Почти каждое произведение композитора становится программным, своего рода посланием к человечеству [Барбан, 2006, 303], сложно представить себе творца пишущего, как говорится, «в стол» добровольно, не желающего обнародовать свое творение, чтобы быть не столько замеченным, сколько услышанным. Музыкальное произведение исходит от человека и направлено к человеку. Композитор, учитывающий это, создает гуманную музыку. Для его творчества благом становится непротивление добру и решительное сопротивление злой силе [Слонимский, 2006, 23]. Такой подход начинает стремиться к ценностному изменению социума, вытесняя позитивной энергией ужасающие кляксы в окружающем нас пространстве.

Неким сосредоточением философско-религиозной мысли о музыке в XX веке стали труды русского философа, религиозного мыслителя, личностного аскета Алексея Фёдоровича Лосева. Он ставил художественное познание жизни и мира на один уровень с другими формами познания. Отношения познаваемого и познающего для него находятся в поле одного отнологического целого. В основе искусства лежит «первичное бытие», которое являет собой непрерывную творческую силу и чистое познавательное качество или смысл. Искусство черпает свои структуры и образования из «предвидения Логоса будущих времен, искаженного в настоящем плане до степени инертной материи» [Лосев, 1995, 301].

Согласно А. Ф. Лосеву, искусство преображает бытие в двойственном мироощущении: музыкальном и образном. «Музыкальное» есть самая творческая текучесть сознания, сам динамизм всех внутренних состояний человека. Музыка дает нам «ощущение текучести, процессуальности, непрерывного потока бытия и, с другой стороны, есть познание чистого качества предметов, познание того общего материала, из которого они создаются» [Лосев, 1995, 317].

А. Ф. Лосев писал: «А где, кроме музыки, можно найти искусство, которое говорило бы нам не о самих предметах, но именно об их возникновении, их расцвете и гибели? Если мы поймём, что музыкальный феномен есть не что иное, как сама эта процессуальность жизни, то сделается понятной та необычность волнения, которая доставляется музыкой, и её максимальная интимная переживаемость, которая в других искусствах заслоняется неподвижными формами, а ведь жизнь как раз и не есть какая-нибудь неподвижность» [Лосев, 1991, 325]. Музыка обращает нас к самой сущности мира. Преодолевая различные стадии (эпическую, драматическую, лирическую), музыкальное бытие доходит до самого Логоса [Лосев, 1995, 606] как первоисточника бытия и первоосновы познания. Отсюда музыкальное воображение обладает познавательной способностью. А необходимость и возможность этой человеческой способности лежат уже вне его бытийственного контекста, что ведёт за собой стремление к познанию Единого Логоса — то есть Бога Творца.

Звуки природы (или механические) — это еще не музыка. А. Ф. Лосев отрицал музыкальный натурализм, чем, кстати, увлекались некоторые композиторы (Рихард Штраус, Дмитрий Шостакович). С точки зрения феномена «музыкального» следует говорить не о физической материи музыки (кстати, «математический» подход в композиторстве этим охвачен), но об идеальном, смысловом, эстетическом мире музыкального искусства. Как отмечал А. Ф. Лосев, «музыкальное бытие есть бытие эстетическое» [Лосев, 1990, 645]. В своих книгах, посвященных исследованию «духа музыки», этот философ неоднократно подчеркивал близость музыкального и религиозного мироощущения… музыка снимает последнее разделение мира и Бога, возвращая бытие к утраченному им единству и, тем самым, в конечном итоге возвращая человека к себе подлинному [Ярославцева, 1997, 33].

Философы вправе говорить о религиозной стороне музыкального творчества, но мы не можем ставить музыку на место религии. Однако религиозные основания в музыкальном творчестве мы находим, в частности, у великих композиторов XX века, которые осмысливая этапы своего композиторского творчества, приходили к манифестации принципа веры как необходимого состояния творящей души.

Среди композиторов XX века мы можем говорить об аксиологическом противостоянии в смысловом поле русской музыки — «Музыкальная поэтика» Игоря Стравинского и «музыкальная теософия» Александра Скрябина; о разности ценностных ориентаций в онтологическом пространстве творчества Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича; о сравнительном анализе ценностных парадигм в онтологии музыкального творчества Альфреда Шнитке и Карлхайнца Штокхаузена. Огромный материал для религиозно-философского изучения музыки мы находим в контексте музыкальных новаций Европы — творчество Арнольда Шенберга, Артюра Онеггера, Франсиса Пуленка и Пауля Хиндемита.

Большинство ведущих композиторов, наследников классической системы музыкального мышления, в своем творчестве приходили к религиозно-философскому осмыслению бытия человека в его отношении к миру. Отказ от этической концепции или ее замена на политические и конъюнктурные моменты приводит к обмельчанию и неустойчивости аксиологической модели музыкального искусства, а музыкальный креатив теряет свою основу, творец уже не проникает в сущность мелоса. Композитор без эстетико-этической традиции начинает выражать прежде всего себя в музыке, а не умудрять человечество через свое творчество.

Как говорил философ и теолог Альберт Швейцер, «Великая задача духа — создание мировоззрения. В мировоззрении эпохи находят обоснование ее идеи, убеждения и дела. Лишь придя к культуро-творческому мировоззрению, мы окажемся способными к идеям, убеждениям и делам, необходимым для расцвета культуры» [Швейцер, 1973]. Цивилизованный человек в своей жизни стремится к определенному идеалу, к совершенству. К этому должна стремиться и музыка. Печально осознавать, что музыка может всего лишь выражать упадок человеческого духа, поэтому следует стремиться к тому, чтобы музыка являлась для нас эстетической вершиной, образцом, ведущим человека по пути осознания нравственной ценности и духовного совершенствования.

Один из последних великих русских композиторов Георгий Свиридов говорил о том, что музыка предназначена для духовного совершенствования человека, в этом ее основное предназначение. Он утверждал, что нам следует не забывать об этической возвышающей функции музыкального искусства [Музыканты, 2005, 15]. Форма в музыке воздействует на эстетическое восприятие, а содержание несет в себе нравственную составляющую, поэтому акцент на абсолютной чистой форме не должен быть самоцелью в искусстве, всегда следует обращать внимание на содержательную сторону, которая может выражаться в музыке по-разному. В свою очередь, некоторые современные богословы и философы музыки не разделяют мнения Арнольда Шенберга о примате формы над содержанием, и также не согласны с позицией Дмитрия Шостаковича о культивировании содержания без заботы о форме. В музыкальном творчестве должно присутствовать единство формы и содержания — в этом ее аксиологическая сила. К этому ведёт логика развития как всей музыкальной культуры, так и церковной музыки.

Если попытаться понять общую философско-музыкальную картину XX века с градацией по ценностным ориентирам композиторского творчества, то можно отметить: вселенскую (универсальную) направленность творчества — у И. Стравинского, П. Хиндемита, С. Прокофьева, Ф. Пуленка; буквальное отражение земной действительности — у А. Шенберга и Д. Шостаковича; музыкальный гностицизм — у А. Скрябина и К. Штокгаузена; национальную тему развивали Г. Свиридов, В. Гаврилин, Б. Барток, Дж. Энеску, Л. Яначек; религиозные искания выражены в творчестве А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, О. Мессиана, А. Онеггера. На чем основана данная характеристика? Прежде всего на музыкально-интонационном и идейно-смысловом материале, а также на философских рассуждениях названных композиторов. Возможно, список недостаточный как по темам, так и по композиторам. Своё внимание мы сосредоточили на философско-религиозных размышлениях об эстетико-этической природе музыки.

Ограничение восприятия музыки только ее эстетическими способностями представляется нам однобоким, что доказано развитием классической музыки в XX веке. Музыка также есть область этики, философии и даже богословия. В этом плане трудно вообще говорить об авангарде или модерне в музыке. Однако мы можем определить, где классическое, а где нет, объективируя именно эстетико-этическую сторону рассуждений композиторов-философов прошлого. Смена эстетической парадигмы, произошедшая в XX веке, в большей степени зависит от снижения культурного и нравственного уровня слушателей, а не от смены интонационных ориентаций композиторов. Задача же композиторов и философов музыки, принимающих классические парадигмы за эталон и желающих им следовать, заключается в изыскании возможных способов воспитания высокого художественного и этического вкуса у потенциальных слушателей музыки. А основа для этого есть, так как, развиваясь, классическая музыка в XX веке достигла такого уровня, когда на ее языке можно говорить об основах человеческого бытия.

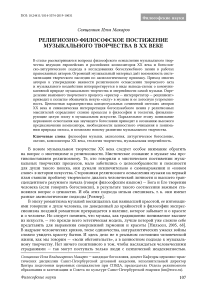

Модель музыкального взаимодействия (в плоскости)

Предложим вариант видения сущности творческого процесса в музыке с аксиологической стороны посредством геометрической схемы. Существует представление о творческом процессе как векторе: Автор (креатор) → Произведение → Исполнитель (исследователь) → Слушатель (реципиент) [Коломиец, 2007]. Мы считаем, что музыкальное творчество есть не только вектор, но и взаимосвязанная онтологическая структура (а также аксиологическое взаимодействие), поэтому предложили первоначально простую схему, условно говоря, «в плоскости».

У нас не четверичная, а тройственная модель: творческий акт важен как для композитора, так и для слушателя, но не только творец создает произведение, слушатель также своим участием творчески на него воздействует, происходит взаимодействие креатора и реципиента (но через акт творчества это происходит более действенно, чем напрямую, поэтому между ними пунктир), все это происходит благодаря силовому (энергийному) статусу музыки — «мелодинамис». На месте реципиента может стать и исполнитель, интерпретатор, исследователь — и, с нашей точки зрения, воздействие на него музыки и его обратное воздействие на произведение и его творца — такое же, как у обычного реципиента. Слушатель в зале — не пассивный наблюдатель: на него направлена музыка, и он соучаствует в созидании музыкальной энергии. Произведение мелоса, в силу наделенности «мелодинамис» (и не обязательно в момент звучания, т. к. однажды услышанное может воздействовать долгое время), способно воздействовать и на своего создателя, и на реципиента.

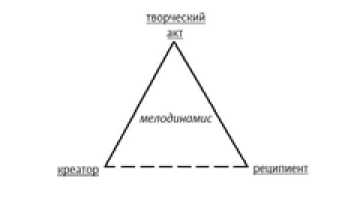

Это немного упрощенное понимание творческого мелоса, в двухмерной плоскости. На наш взгляд наиболее глубоким и объективным будет взгляд, на мелосный креатив с использованием понятия третьего измерения, которое выводит нас из плоскости в пространство. В такой усовершенствованной схеме креатор и реципиент через творческий акт в «мелодинамис» обращены к вечному Логосу бытия.

Модель музыкального взаимодействия (в трехмерном пространстве)

Здесь креатор и реципиент равнозначно действуют в поле «мелодинамис» и участвуют в творческом акте. Один посылает, другой принимает и отвечает; или же исполнитель может быть и креатором, и реципиентом одновременно, поэтому между ними прямое соединение размыто (пунктир), но все равно через «мелодинамис» и творческий акт интерпретатор устремлен к Логосу. Они соединены единой интонацией — не в смысле звуковысотности произведения, но как общий смысловой характер передачи определённой идеи (креатор улавливает интонацию реципиента и наоборот; интепретатор благодаря интонации может быть и реципиентом и креа-тором в одном лице и одновременно). Через творческий акт (музыкальное произведение) они устремляются к познанию Логоса бытия. Логос инспирированно наделяет их интуитивной способностью познавать мир и самих себя в музыке. Данная схема может быть применена и к религиозному искусству, в том числе к духовной музыке и даже к богослужебному пению.

В XX веке мир высокой музыки вышел на иную стадию своего философского осмысления. Музыка стала не другой, она всего лишь изменила способ выражения своего смыслового поля. Если этого не понимать и считать настоящую музыку

«угодницей» изменению гуманитарных ценностей, то в таком случае можно говорить о неспособности постижения истинного смысла происходящего в музыкальном искусстве. Для понимания данных процессов необходимо обратиться не столько к звучанию самой музыки, сколько к творческому акту ее композиторов, тогда нам

приоткроется «тайна» истинного мелоса.

Древние под словом «мелос» понимали мелодию или напев. Но, как сказал музыковед Б. Асафьев, мелодия является лишь частным случаем мелоса [Асафьев, 1971, 22]. Мелос нечто большее, чем просто мелодия, ритмика или содержание. Мелос неразрывно связан со всем, что касается становления музыки. Исследуя историю мелоса, философ М. С. Уваров заключил, что идея мелоса содержит в себе два смысла: единство слова и мелодической энергии, а также инобытие чистой музыки вне всякого содержания. Ссылаясь на А. Ф. Лосева, автор далее выводит смысл мелоса из сущности мифа, который есть символическая форма, извлеченная из первоначального знакового содержания [Уваров, 2003, 12–19]. От объективации соотнесенности «миф — логос» мы приходим к рассуждениям об искусстве музыкально-философского вопрошания. Музыка предстает перед нами уже как модель диалектики [Философия, 1993, 174]. Она сама есть не только искусство. Музыка — это звучащая философия [Уваров, 2003, 12–19]. В этом смысле именно классическая музыка в ее высших проявлениях являет собой «умозрение в звуках»1.

Музыкальное творчество можно воспринимать как один из способов философствования, где композитор — это философ. Таким образом, истинный мелос есть способ познания всего сущего. Мелос — это и метод и цель музыкального познания. Связь мелоса и логоса оправдана в философии, однако сложно согласиться с утверждением о необходимости сближения слова (речи) и звука (музыки). На наш взгляд, слово не всегда адекватно способно выразить вектор диалектического устремления — семантически слово достаточно конкретно (без неуловимых нюансов). Музыка, благодаря феномену интонации, и музыкальное творчество, включающее в себя интуицию, имеют больше возможностей для того, чтобы более продуктивно нести философское знание. Это прекрасно видно на примере современного кинематографа, где во многих фильмах музыкой выражено то, что не дано сказать простым киноязыком [Уваров, Ясаков, 2001, 106–131].

Когда мы говорим о постижении мелоса в обращенности на личность, то подразумеваем некоторое воздействие на природу и сознание человека со стороны мелоса, ощущаемые нами не столько эмоционально, сколько интуитивно. Именно в этом смысле Б. Асафьев называл музыку «искусством интонируемого смысла» [Асафьев, 1971, 344]. Например, мы не можем почувствовать то, как бытийствование в определенной музыкальной среде формирует наши взгляды на жизнь, мы это лишь предчувствуем, а осознаем спустя годы. Через сферу трансцендентного мелос несет в себе определенную энергию, и поскольку она воздействует на экзистенцию человека, то назовем ее силой — «динамис» (от греч. δύναμις — сила, мощь, потенциал). Отсюда, само отношение музыки и музыкального творчества к личности человека можно обозначить термином «мелодинамис» (потенциальное воздействие музыки на человека), и уже через эту категорию рассуждать о поиске истинного мелоса. То есть мы определяем истинность мелоса опосредованно через «мелодинамис», воздействующую на личностное бытие2.

В музыкальном творчестве человек ищет истину бытия. Музыкальное произведение влияет на ментальность, нравы и духовный статус общества. Композиторы-классики предложили человечеству образцы истинной музыки, возвышающейся над временем и выражающей жизненный дух. В истинном мелосе и его креативе нет противоречия между желанием в воплощении цели и ее достижением; в «мелоди-намис» включены позитивные цели, выступающие в качестве идеала. Падение креативной динамики есть следствие пренебрежения цельностью искусства и принципом единства мелоса и нравственной культуры. В связи с чем возможно предположить некие моменты угасания музыкального творчества в чистом виде.

Человеческой душе нужны побудительные мотивы стремления к высшей аксиологической основе, и здесь на первый план выходит понятие резонанса. Именно в истинном мелосе резонанс, как особое свойство музыки, словно провоцирует креатора на интуитивное улавливание идеи красоты и блага, что проецируется на созидание музыки, способной устремлять человека к познанию истины [Загитова, 2006]. Благодаря своей «мелодинамис» музыкальное творчество создает цельность истинного человеческого бытия. Истина мелоса заключена в единстве высших духовных ценностей и динамическом векторе формирования позитивных ценностных ориентаций. Истинный мелос есть концентрация идеи, фокусирующей в себе спектр смыслов. Можно воспринимать мелос в онтологическом плане как аспект духовного бытия человека, где духовная деятельность есть самодвижение и изменение, не мыслимое вне процесса трансцендирования [Загитова, 2004].

Созидательно существовать может то общество, где приоритетными являются духовные ценности. При этом важна роль музыки как возможности реализации духовности личности. Именно через человеческий дух, трансцендирующий в мелосе, реализуется этико-эстетическое начало бытия. В связи с этим необходимо определить аксиологическое основание самой музыки и возможность через музыкальный креатив установить ценностные ориентиры в обществе. Об этом в XX веке заявило богословие музыки.

Уже В. Металлов пытался остановить процесс изменения «классического» в церковном плане богослужебного пения. Он критиковал попытки гармонизации знаменного распева, которые неоднократно предпринимались церковными композиторами XIX века. «Истинно древняя христианская Церковь, — писал он, — не знала гармонии. Она исполняла богослужебную мелодию унисоном и достигала чрез это исполнение таких результатов, какие едва ли можно получить от всех начал старой гармонии и даже от самого контрапункта. Унисонное исполнение богослужебной мелодии полнее всякой гармонии» [Алфеев, 1986]. Знаменный распев может и должен быть возрожден в своем исконном одноголосном звучании — такова основная мысль этого исследователя.

Родоначальник исследований в области богословия осмогласия протоиерей Борис Николаев отмечал, что музыкально-теоретический метод исследования знаменной мелодии не объясняет идейной сущности осмогласия. «Связь знаменной мелодии с богослужебным текстом нельзя понимать односторонне: в тексте песнопений так же чувствуется знаменная мелодия, как и в мелодии — текст. Созданный „ земными ангелами — небесными человеками“, наш богослужебный текст таит в себе недоведомую небесную мудрость: его надо уметь читать, и читать духовно», — писал автор [Николаев]. Он даже видел отражение четырёх свойств Церкви в православно-богослужебном пении: 1) единство выражается через единство мелодической идеи и в способе исполнения — единогласии; 2) святость — в том, что мелодия отражает содержание священного текста и восполняет (интерпретирует) его, передавая то, что невозможно выразить словесно, богослужебная мелодия является чистой и совершенно бесстрастной; 3) соборность выражается в объединяющем характере богослужебного песнопения, которое, будучи единым голосом единой Вселенской Церкви, приносится Богу как словесная жертва хваления; 4) апостольский характер богослужебного песнопения выражается в том, что оно завещано апостолами (Иак 5:13; Еф 5:18-19; Кол 3:16) [Николаев].

В отличие от древнегреческих музыкальных ладов, которые имели эмоциональную характеристику, прот. Б. Николаев предложил к пониманию более концептуальную, обращая внимание на тексты песнопений осмогласия.

Первый начало всемирной славы, небесное великолепие открывшегося Царствия, песнь глас бесплотных Сил и удобрение верных и объединение обоих миров в общем торжестве

Второй глас, отражающий переходное состояние к лучшему, этот глас интерпретирует те глас моменты переходного состояния, когда первое еще не совсем миновало, а второе еще не наступило полностью

Третий это глас земного начала, вернее, предначатия вечной радости, мира, покоя и свет- глас лостей будущего века, глас тихих переливов чистого серебра, лунного света или чистейшего источника живой воды

Четвертый светлый, и его свет подобен свету дневному, солнечному, глас светлого торже- глас ства; радость здесь — не величественная, как в первом, и не тихо-светлая, как в третьем, а именно светло-всепразднественная

Пятый глас является завершением и углублением первого; он завершает величественное шествие глубоким поклонением, при малиновом свете лучей восходящего солнца

Шестой завершает и углубляет идеи второго гласа; это глас сошествия, который передает глас углубленное покаяние и сокрушение о грехах, глубокую скорбь об утрате, грозное самообличение, но он дает и духовное умиление, проникнутое тонкой, едва заметной радостью, почти непостижимой

Седьмой если третий глас есть глас предначатия вечной радости, то этот можно назвать глас гласом «премирным», апокалиптическим, эсхатологическим, гласом неведомого

Восьмой это глас полноты, совершенства, высоты, как глас царственный, завершающий глас земное и указывающий на полноту и совершенство небесного

Богословская характеристика осмогласия (по прот. Б. Николаеву) [Николаев]

Протоиерей Димитрий Болгарский усовершенствовал систему богословия осмогласия. «Церковное пение, — пишет он, — не просто оформляет чинопоследова-ния, но раскрывает духовные истины, содержащиеся в Евангелии и учении Церкви, являясь мелодической проповедью, звуковой иконой богослужения… еще одна цель и идея церковного пения в богослужении — возведение человеческого ума и духа с помощью звукового образа к Божественному первообразу» [Болгарский]. По мысли автора, в духовной актуализации сакрального пространства храма, в стремлении передать верующим энергию Божественной благодати, в желании действенной и полной сопричастности участников богослужения духовной реальности Церкви заключена цель богослужебного пения. Оно устремляет единый порыв молящихся во внутренний мир веры для достижения единой цели — жизни с Богом. «В этом контексте пение выполняет свою функцию, создавая адекватный установкам православия духовный образ, характер и настрой переживаний священных предметов» [Болгарский]. Характеристика богослужебных гласов в логике прот. Димитрия Болгарского может быть выражена следующей таблицей.

Плагальные

Глас 5: Поклонения

Глас 6: Покаяния

Глас 7: Преображения

Глас 8: Вечности

Автентичные

Глас 1: Богоявления

Глас 2: Исхода

Глас 3: Небесной радости

Глас 4: Всепразднственный (через Крестоношение)

Богословская таблица осмогласия (по прот. Д. Болгарскому) [Болгарский]

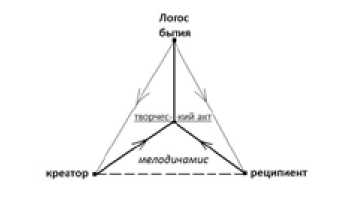

Схема богословской характеристики осмогласия

И если логику богословия гласов в трудах этих авторов доводить до некоторых выводов, то схема сочетания и литургической последовательности, а также смыслового взаимодействия, может быть выражена, как на схеме слева.

Здесь указаны автентичные (основные) 1–4 гласы и плагальные (побочные) 5–8 гласы, причём вторая группа гласов помогает развить идеи параллельных гласов из первой группы. В рамках одного богослужебного праздника у основных песнопений гласовое сочетание можно видеть именно по парам 1↔5, 2↔6,

3↔7, 4↔8, что отражается в мелодике, в текстах и богословской символике. Постепенное изложение идеи спасения человека раскры- вается поэтапно в гласовой последовательности 1→5→2→6→3→7→4→8. Но также

и годичная последовательность гласов по столпам Октоиха имеет наполненный символический смысл 1—2—3—4—5—6—7—8—1… Представленная схема, основанная на богословской символике гласов, усовершенствованной прот. Д. Болгарским, в логичной последовательности раскрывает идею личного спасения для участника богослужебной молитвы.

Некоторый вывод богословских размышлений XX века о церковном музыкальном творчестве сделал иерей Николай Лосский. Он писал о том, что роль церковного композитора или исполнителя сродни роли проповедника, иконописца, богослова. Хотя в этом есть соблазн думать, что выражение артистической индивидуальности «музыканта» есть выражение Божественной красоты, а следовательно, оно приемлемо для всех [Лосский, 1994], все же принципы именно духовного творчества могут и наверное должны быть присущи творцам церковного искусства, и, как представляется важным, светские композиторы также почерпнут в этом много пользы.

Прот. Н. Лосский утверждает, что музыкант (композитор или исполнитель) должен быть «богословом» в смысле культивирования в себе «кафолического» сознания Церкви, его роль — служить богослужению и избегать «самовосхваления». Относительно самой музыки — она не должна противоречить евангельскому посланию, что требует от неё осторожности чувств, скромности и строгости стиля. Евангельское послание — это прежде всего слово как ссылка на Воплощенное Слово, поэтому «литургическое» слово (проповедь и гимнография) не может воспринять пустых слов, не имеющих никакого значения, каждое слово важно. «Слово и музыка должны быть слиты воедино, чтобы можно было сказать, что слово поет, а музыка возвещает» [Лосский, 1994]. Согласно древней фразе «lех orandi — lex credendi» (молитвенное правило — правило веры) существует положение, когда молитвенное правило само должно быть совершенным отражением правила веры; значит, правило веры мы черпаем из правила молитвы, что целиком и полностью относится к «богословскому» характеру церковного пения. Есть и момент «молчаливого» звучания слова и музыки. Поэтому все, имеющее отношение к литургии, должно служить исключительно цели вхождения в Божественную жизнь [Лосский, 2013, 64–112].

Итог, к которому пришла философия музыкального творчества в XX веке, убеждает в необходимости религиозного измерения для того, чтобы музыка имела продолжение своего развития, а не простое копирование и тиражирование созданного ранее. Православное богословие сформулировало понимание литургического значения музыки (пения) не как второстепенного фактора. Параллельные пути философии и теологии музыкального творчества пришли к общим выводам, что дает надежду на совместное усилие философов и богословов, а также композиторов и музыковедов в поиске и созидании нового статуса музыкального искусства и в появлении новых форм и концептов самой музыки, как на сцене, так и в храме. При этом данные выводы не игнорируют духовно-музыкальную традицию. Примером чего может быть существующая поддержка церковными структурами, реализующими культурные просветительские проекты, нового жанра в музыке — «духовная опера», несколько постановок которой уже состоялись в Санкт-Петербурге в стенах Александро-Невской лавры и в Академической капелле. Философско-богословское обоснование музыкального творчества помогает сегодня вывести музыкальное искусство из аксиологического тупика и сделать музыку предметом не развлечения, но личностного самопознания.

Список литературы Религиозно-философское постижение музыкального творчества в ХХ веке

- Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. М., 1971. 376 с.

- Барбан Е. Контакты: собрание интервью. СПб., 2006. 472 с.

- Болгарский Д., прот. Значение церковного пения в православном богослужении. URL: http://clement.kiev.ua/node/802 (дата обращения: 08.04.2019).

- Власова Н. О. О понятии «музыкальная мысль» у Арнольда Шенберга // Музыка как форма интеллектуальной деятельности / Ред. М. Г. Арановский. М., 2007. С. 217-233.

- Гаврилин В. А. Слушая сердцем… Статьи. Выступления. Интервью. СПб., 2005. 456 с.

- Гегель Г. В.Ф. Эстетика. В 4 т. М., 1971.

- Иларион (Алфеев), еп. Протоиерей Василий Металлов и его взгляды на природу осмогласия знаменного распева // Журнал Московской Патриархии. № 10 М., 1986. URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/file/23865-Протоиерей Василий-Метеллов-и- его-взгляды-на-природу-осмогласия-знаменного-распева.pdf (дата обращения: 14.04.2019).

- Загитова Л. Ч. Искусство как выразитель духовного мира человека / Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2004. Философские науки 115

- Загитова Л. Ч. Феномен музыки в контексте бытия человека: опыт философского анализа. Автореф. дис. канд. филос. н. Магнитогорск, 2006.

- Коломиец Г. Г. Ценность музыки: философский аспект. М., 2007. 531 с.

- Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. 656 с.

- Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 524 с.

- Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. 944 с.

- Лосский Николай, свящ. Очерк богословия литургической музыки: православный взгляд // Церковная жизнь. М., 2013. С. 64-112.

- Лосский Н. В. Богословские основы церковного пения / Мартынов В. И. История богослужебного пения. М., 1994. 240 с. URL: http://predanie.ru/martynov- vladimir-ivanovich/book/132292-istoriya-bogosluzhebnogo-peniya/#toc25 (дата обращения: 08.04.2019).

- Музыканты о музыке. Век XX / Сост. Н. Хотунцов. СПб., 2005. 155 с.

- Николаев Борис, прот. Знаменный распев и крюковая нотация как основа русского православного церковного пения. URL: http://lavka.klikovo.ru/books/43921/index. html (дата обращения: 08.04.2019).

- Нильсен К. Живая музыка. СПб., 2005. 125 с.

- Поросян В. Г. Искусство в нашей жизни. Краснодар, 2001.

- Ровнер А. Становление музыкального авангарда в начале XX века. URL: http://www.sostoyanie.ru/2010-03-31-19-22-05/2010-03-31-19-22-43/47-q-xx-q.html (дата обращения: 14.04.2019).

- Слонимский С. Мысли о композиторском мастерстве. СПб., 2006. 24 с.

- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. 433 с.

- Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. СПб: Издательство «Алетейя», 1998. URL: http://anthropology.ru/ru/text/uvarov-ms/arhitektonika- ispovedalnogo-slova (дата обращения 25.03.2019).

- Уваров М. С. Мелос и логос философии // Вестник Санкт-петербургского государственного университета. 2003. Сер. 6. Вып. 2 (14). С. 12-19.

- Уваров М. С., Ясаков О. А. Услышать и понять. Тема смерти в европейской музыке // Метафизические исследования. № 15. СПб., 2001. С. 106-131.

- Философия и музыка: диалог противоположностей? / Под общ. ред. М. С. Уварова. СПб.: Тирасполь, 1993. 298 с.

- Швейцер А. Культура и этика / Пер. Н. А. Захарченко и Г. В. Колшанского. М., 1973. 343 с. URL: http://psylib.org.ua/books/shvei01/index.htm (дата обращения: 08.04.2019).

- Ярославцева И. П. Музыкальное выражение как аспект философии языка А. Ф. Лосева // Философия языка и имени в России. М., 1997. С. 29-33.