Религиозные процессы на Северном Кавказе в контексте либеральных реформ начала ХХ в

Автор: Кумпан Екатерина Николаевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована динамика изменений конфессионального пространства на Северном Кавказе. Выявлены общероссийские тенденции в религиозных процессах 1905–1914 гг. и северокавказская специфика.

Религиозные процессы, межконфессиональные отношения, северный кавказ, российская империя

Короткий адрес: https://sciup.org/14934947

IDR: 14934947 | УДК: 930.253

Текст научной статьи Религиозные процессы на Северном Кавказе в контексте либеральных реформ начала ХХ в

В религиозной политике Российской империи либеральное реформирование законодательства началось с издания манифеста 26 февраля 1903 г., провозгласившего необходимость соблюдения властями веротерпимости [2]. 12 декабря 1904 г. вышел указ Правительствующему Сенату, включавший предписание подвергнуть пересмотру указания о правах неправославных [3]. 11 февраля 1905 г. императором было утверждено помилование высланных без суда за религиозные проступки [4]. 17 апреля 1905 г. был обнародован указ «Об укреплении начал веротерпимости». Данный документ предоставлял свободу вероисповедания всем конфессиям на территории России, признавал, что «отпадение от православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию». Лица, числившиеся православными, но, в действительности, не исповедовавшие эту веру, подлежали, по желанию их, исключению из числа православных. Ст. 5 дифференцировала вероучения, ранее объединенные под понятием «раскол»: уголовному преследованию подлежали только последователи третьей группы – «изуверские течения» [5]. В ст. 15 признавались требующими пересмотра законоположения, «касающиеся важнейших сторон религиозного быта лиц магометанского исповедания» [6].

14 марта 1906 г., после согласования свода законов с указом «О веротерпимости» были введены изменения уголовного законодательства [7]. 10 октября 1906 г. вышел указ, предоставивший возможность легализации религиозных общин и установлению контроля за ними: если действия общины противоречили закону, то она могла быть закрыта в соответствии с постановлением губернского или областного правления [8].

Либеральные уступки должны были частично нивелировать религиозную составляющую конфликтов и фактически являлись вынужденной постреакцией на проблемы, поэтому уже с 1910 г. вводятся ограничения прав отдельных религиозных групп [9]. Русская православная церковь (РПЦ) также приспосабливалась к условиям веротерпимости, постепенно оптимизируя миссионерскую деятельность.

В статье показаны количественные и качественные изменения религиозных процессов в период с 1905 по 1914 г. Выбор 1914 г. в качестве верхней границы исследования объясняется введением дополнительных мер в религиозной политике в начале Первой мировой войны. Сравнительный анализ динамики изменений в конфессиональной сфере в Российской империи и на Северном Кавказе позволяет выявить региональные особенности религиозных процессов.

Под Северным Кавказом, в соответствии с административным делением периода, подразумеваются Кубанская, Терская области, Ставропольская губерния. На указанной территории в начале ХХ в. находились Владикавказская и Ставропольская епархии РПЦ. Централизованное управление мусульманами Северного Кавказа фактически отсутствовало: Оренбургское духовное собрание ограничивалось рассмотрением только частных дел, относящихся к Северно- му Кавказу. Полномочия Закавказских магометанских духовных правлений на мусульман региона не распространялись.

Либеральное реформирование сразу же повлекло повышение конфессиональной мобильности населения империи. Переходы из православия происходили преимущественно в римско-католическое, магометанское и лютеранское исповедания. В отчете обер-прокурора Святейшего Синода за 1905–1907 гг. отмечено, что «отличительной чертой этих отпадений следует признать, прежде всего, значительность и массовый характер» [10].

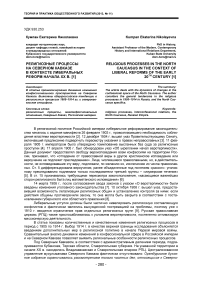

По данным центрального управления Святейшего Синода, в период с апреля 1905 г. до декабря 1907 г. наибольшее число отпадений от православия совершалось в три вероисповедания: католицизм (максимум в Холмской епархии – 119 278 чел.), ислам (максимум в Казанской епархии – 23 860 чел.), лютеранство (больше всего в Рижской епархии – 8 068 чел.). Приведенная ниже диаграмма (рисунок 1) показывает динамику присоединений к православию и переходов из него в период с 1900 по 1914 г.).

-■■•■■- присоединились к православной церкви

^^ —отошли or православия

Рисунок 1 – Динамика религиозной мобильности в Российской империи (по вертикали указано количество чел.) [11]

В 1907 г. в Российской империи из других конфессий в православие перешли 11 004 чел. Отметим, что цифра 11 тыс. оставалась стабильной на протяжении 3 лет, с 1905 г., в то время как до объявления указа «Об укреплении начал веротерпимости», ежегодное число присоединившихся было существенно больше (1893 г. – 19 486 чел. [12], 1900 г. – 17 004 чел.). На протяжении следующих лет, с 1907 до 1914 г. динамика присоединений положительная и в 1914 г. к православию присоединилось 18 966 чел.

Количество отошедших от православия в отчетах обер-прокурора ежегодно фиксировалось только с 1907 г. На этот год приходится максимальное число отпадений от православия, 22 032 чел. (в 2 раза превышает число присоединившихся к государственной церкви). К 1910 г. происходит снижение числа «отпадений» почти в 2 раза, до 11,6 тыс. чел. В течение двух следующих лет небольшое увеличение (до 13,4 тыс.), но в 1914 г. отошли от РПЦ 10 638 чел. (на 44 % меньше, чем присоединились в этом же году) (рисунок 2).

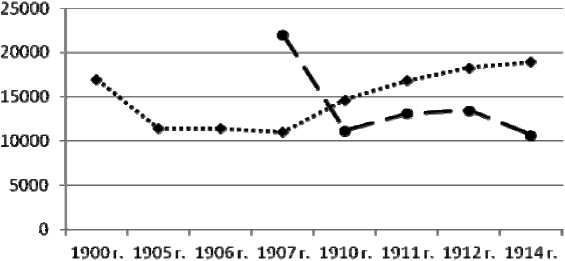

—^—С|авропольская епархия

— •- Владикавказская епархия

Рисунок 2 – Динамика перехода в православие из иных конфессий населения Северного Кавказа (по вертикали – количество чел.)

В пределах Северного Кавказа, с началом религиозной либерализации, ежегодно фиксируемое число перешедших в православие из других конфессий сократилось. Резкие колебания графика объясняются коллективным присоединением отдельных религиозных групп: в 1911 г. в православие в Ставропольской епархии перешло 355 старообрядцев-безпоповцев, в 1914 г. – 74 безпоповца, 123 чел. христововеров.

Во Владикавказской епархии динамика более стабильна. Наибольшее число присоединившихся к РПЦ зафиксировано в епархии 1911 г. – 116 чел. – эта цифра не «привязана» к конкретному вероисповеданию, и сформирована за счет перехода в православие представителей

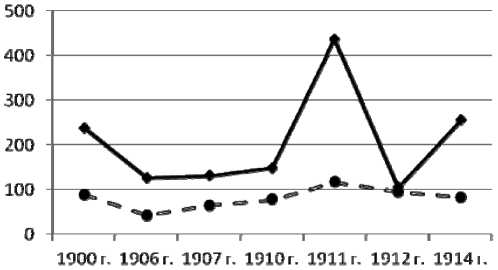

■^^^* С

— •- Владикавказская епархия

Рисунок 3 – Динамика «отпадений» от православия в иные конфессии населения Северного Кавказа (по вертикали – количество чел.)

В диаграмме отображены данные по Ставропольской епархии с 1905 г., зафиксированные на основе синодальных отчетов и сведений, указанных епархиальным миссионером.

В Ставропольской епархии с 1905 по 1907 г. массовых переходов не было. Больше всего – по 27 чел. – перешло в ламаизм (калмыки Ставропольской губернии) и в лютеранство (С. Никольский считал, что главной причиной этих переходов явилось законодательство о браках, имеющее в лютеранстве меньше ограничений, чем в православии [14]).

Статистика по Владикавказской епархии доступна автору только с 1907 г., но в отчете обер-прокурора (при анализе суммарных отпадений по епархиям с апреля 1905 г. по декабрь 1907 г.) данной территории не упоминается: информация о ситуации в епархии помещена только в разделе «Положение православия в епархиях с магометанским населениям», что косвенно свидетельствует о том, что в двухлетний период массовых переходов из православия в другие конфессии, помимо ислама (1907 г. – 910 чел.), не было [15].

В течение 1907–1914 гг. на Северном Кавказе наибольшее количество переходов из православия произошло: в ислам, штундобаптизм, в два ответвления христововеров – Новый и Старый Израиль.

Переход в ислам осуществлялся, прежде всего, осетинами Владикавказской епархии: в отчете обер-прокурора Святейшего Синода за 1905–1907 г. сообщалось, что в Северной Осетии к 1905 г. две трети осетин, то есть около 100 тыс. чел. принадлежали к РПЦ, но «лишь только провозглашена была полная веротерпимость», началась активизация ислама «менее чем за два с половиной года в ислам перешло два больших православных прихода горной Осетии, значительная часть православного населения в четырех приходах со смешанным населением, отдельные лица и целые семьи в чисто православных приходах». Стали заключаться смешанные браки, иногда без венчания в православной церкви и с переходом одного супруга в ислам [16].

Эти сведения подтверждает священник Владикавказской епархии Харлампий Цомаев: на Всероссийском Миссионерском съезде 1908 г. он отметил, что «1905 год является роковым годом для христианизации Осетии», а религиозная терпимость и свобода совести успешно используется противниками православия. При этом «на помощь местным агитаторам зачастую являются турецко-подданные, турки и осетины, проживающие под разными предлогами по году в осетинских селениях» [17].

Помимо переходов в ислам, мусульмане, руководствуясь ст. 15 указа «Об укреплении начал веротерпимости», требовали дальнейшего пересмотра религиозного законодательства и учреждения духовного правления для мусульман Северного Кавказа. По распоряжению И.И. Воронцова-Дашкова, 24 июня 1906 г. во Владикавказе состоялось совещание мусульманского духовенства Терской и Кубанской областей и светских лиц, выработавшее решение об учреждении в данном городе самостоятельного духовного правления для мусульман Северного Кавказа во главе с избираемым муфтием [18]. Данное положение не было реализовано. Все последующие проекты оптимизации управления духовными делами мусульман также не получили применения в Российской империи.

Переходы в баптизм, в христововерие и другие религиозные течения резко негативно воспринимались духовенством обеих Северо-Кавказских епархий. На съезде депутатов Ставропольской епархии (1–2 мая 1908 г.) епархиальный миссионер указывал, что проповедники баптизма и Нового Израиля открыто «разъезжают по некоторым местностям епархии, распро-- 282 - страняя враждебные православию идеи и внося религиозный антагонизм». На страницах Ставропольских епархиальных ведомостей в 1908 г. также был опубликован доклад о. Сальского. Священник отмечает: «Ни для кого не секрет, что баптистские журналы, часто наравне с православно-христианскими журналами, фигурируют в православных семьях <…> с изданием указа 17 апреля 1905 г. <…> пропаганда атеистических и сектантских идей удесятерила силы, надежды и домогательства всех враждебных для церкви элементов» [19].

Игумен Андрей (Мороз) в «Истории Владикавказской епархии», характеризуя рассматриваемый период, цитирует: «Из всех сект, существующих во Владикавказской епархии, самой опасной для православных является, безусловно, баптизм». Он указывает, что массовые переходы в баптизм в 1905–1911 гг. происходили в некоторых городах и станицах Терской области, «как, например, в Пятигорске, Моздоке, Грозном» [20].

Одной из наиболее значительных по численности на Северном Кавказе была секта хри-стововеров, в рамках которой существовали группы «Старый Израиль» (до октября 1906 г. ей руководил А. Щетинин, центр распространения учения – Ставропольская епархия) и движение «Новый Израиль», возглавляемое В.С. Лубковым [21].

Несмотря на то, что последователи «Нового Израиля», причисленные к зарегистрированным общинам с 1905 г., могли исповедовать свое учение легально, напряженность их отношений со светской администрацией, епархиальными властями и местным населением усиливалась. В.Д. Бонч-Бруевич в собранных им материалах приводит сведения о серьезных конфликтах между православными и Новоизраильтянами (3 апреля 1906 г. в х. Новопашковском, 24 октября 1909 г. в ст. Камышеватской [22]). С 1910 г. проводились административные проверки деятельности общины: было выявлено, что последователи «Нового Израиля» практикуют расторжение прежних браков и вступление в новые, не регистрируя их в метрических книгах. Результаты расследования были направлены в судебные учреждения и в октябре 1910 г. наместник Кавказа издал циркуляр «О деятельности последователей секты “Новый Израиль”, на основании которого в течение 1910–1911 гг. был закрыт ряд общин в Кубанской, Терской области, Ставропольской губернии» [23]. В результате, в 1911 г. В. Лубков, ранее пытавшийся организовать поселения адептов в Закавказье, выехал с группой своих последователей в Южную Америку (в Уругвай) и после отъезда лидера число переходов в конфессию сокращается. В течение 1912–1914 гг. на Северном Кавказе более половины переходов совершалось в штундобаптизм, растущие общины регистрировались под названиями баптисты и евангельские христиане.

Проанализировав динамику религиозных процессов, можно сделать следующие выводы:

-

1) В Российской империи количество присоединений к РПЦ, снизившееся с началом либеральных религиозных реформ, с 1907 г. постепенно возрастает и к 1914 г. возвращается к дореформенным значениям. Подобная тенденция проявилась и на Северном Кавказе.

-

2) Выход из государственной конфессии не был одномоментным – последователи религиозных сект не торопились заявлять о своем официальном отпадении от православия, во избежание карательных мер в случае очередного изменения курса конфессиональной политики.

-

3) С 1905 по 1907 г. в России и в двух изучаемых кавказских епархиях происходят массовые отпадения от православия. Фактически из РПЦ сразу же вышли те, кто в реальности к ней не принадлежал. Во Владикавказской епархии цифра выше за счет перехода в ислам сравнительно недавно крещеных осетин. В Ставропольской епархии вернулись в прежнее вероисповедание калмыки. Отсутствие других отпадений от РПЦ крупных религиозных групп в этот период показывает, что крещения в епархии совершались преимущественно не из соображений материальной выгоды и без принуждений.

-

4) С 1907 по 1914 г. динамика отпадений от православия во Владикавказской епархии соответствует общероссийской. В Ставропольской епархии, наоборот, количество переходов из РПЦ в другие конфессии продолжает расти. Эту особенность можно объяснить тем, что большинство отпавших от православия в епархии – сектанты – начали официально заявлять о своей реальной конфессиональной принадлежности, чтобы воспользоваться правом создания и регистрации религиозных общин.

-

5) С большой степенью вероятности можно говорить о том, что не все неправославные воспользовались правом выйти из РПЦ: во-первых сохранялось уголовное преследование для представителей третьей группы религиозных сект (изуверские течения), таким образом, не имело смысла декларировать принадлежность к ним; во-вторых, можно было перейти в другую конфессию, но не отказаться от религии – каждый человек был обязан принадлежать к какой-либо конфессии, так как регистрация рождений, браков оставалась в ведении религиозных структур.

-

6) Ограничительные меры, вводимые с 1910 г., постепенная адаптация миссионерской деятельности РПЦ к новым вероисповедным условиям способствовали сокращению отпадений из государственной конфессии и в масштабах Российской империи и во Владикавказской епар-

- хии. В Ставропольской губернии число переходов продолжает нарастать, что можно объяснить сочетанием ряда факторов: специфика религиозных общин в епархии (особенности учения, «отклик» на социальные потребности населения, харизматичность лидеров, активность проповедников и рядовых членов общины, стремление к легализации), миграционные процессы (жители внутренних губерний России нанимались на временную работу в Ставропольскую губернию и в Кубанскую область – часть из них положительно воспринимала новые учения и оказывала содействия общинам [24]), экономические аспекты (бюджет общины, наличие спонсирующих структур за рубежом, материальный уровень адептов).

Либеральные реформы в сфере религии повлекли значительные изменения и на уровне империи, и на территории Северного Кавказа, которые государство вскоре попыталось нивелировать. Объявленная веротерпимость не оправдала ожиданий неправославного населения. Стремление к религиозному самоопределению оставалось частью борьбы за политические свободы. Социал-демократы успешно использовали либеральные и протестные религиозные настроения в предреволюционной риторике и политической практике советского периода.

Ссылки и примечания:

-

1. Научное исследование проведено при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках реализации мероприятий ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009– 2013 гг., по теме «Политика России на Кавказе в прошлом и настоящем: документальная база, интерпретации и противодействие фальсификации истории» (Соглашение 14.B37.21.0966).

-

2. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 3. Т. 23. 1903. Отд. 1. Ст. 22581. О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка.

-

3. ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. 1904. Ст. 25495. Отд. 1. О предначертаниях к усовершенствованию государственного по

-

4. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 318. Оп. 6. Д. 3. Л. 9.

-

5. Согласно статистическим сведениям Департамента духовных дел в 1911 г. 600 скопцов было привлеченных к

суду в 9 губерниях (Энгельштейн Л. Скопцы и царство небесное. М., 2002. С. 119).

-

6. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 821. Оп. 150. Д. 8. Л. 17–19. Автор здесь и далее использует терминологию периода (магометане, штундобаптизм, сектанты, отпадения и т.п.).

-

7. ПСЗ. Собр. 3. Т. 26. 1906. Отд. 1. Ст. 27560.

-

8. ПСЗ. Собр. 3. Т. 26. 1906. Отд. 1. Ст. 28424. О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских

-

9. ГАКК. Ф. 318. Оп. 6. Д. 3. Л. 12–13.

-

10. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1905–1907 гг. СПб., 1910. С. 29.

-

11. Всеподданнейший отчет обер-прокурора… за 1900 г. СПб., 1903. Приложение 17. С. 50; Всеподданнейший отчет обер-прокурора… за 1905–1907 гг. СПб., 1910. Приложения 21–24. С. 66–73; Всеподданнейший отчет обер-прокурора… за 1910 г. СПб., 1913. Приложение 16–17. С. 46–53; Всеподданнейший отчет обер-прокурора… за 1911–1912. СПб., 1913. Приложения 29–31. С. 60–71; Всеподданнейший отчет обер-прокурора… за 1914 г. Пг., 1916. Приложения 15–16. С. 35–41.

-

12. Всеподданнейший отчет обер-прокурора… за 1892 и 1893 г. СПб., 1895. Приложение 13. С. 46–47.

-

13. 18 чел. старообрядцев-поповцев, 2 безпоповца, 3 штундобаптиста, 6 молокан, 4 хлыста, 9 представителей груп

-

14. Никольский С. Характер современного вероотступничества в Ставропольской епархии // Ставропольские епархиальные ведомости (СЕВ). 1907. № 23. С. 1293, 1300–1301.

-

15. Всеподданнейший отчет обер-прокурора… за 1905–1907 гг. СПб., 1910. С. 29–33; Там же. Приложение 24. С. 72–

-

16. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1905–1907 гг. СПб., 1910. С. 151.

-

17. Горобец А.А. Владикавказско-Моздокская епархия Русской Православной Церкви во второй половине XIX – начале XX вв. // Бюллетень Владикавказского института управления. Владикавказ, 2009. № 28. С. 87–111. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-230688.html (д ата обращения: 23.07.2012).

-

18. РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 633. Л. 23–25.

-

19. Журнал № 22 // CЕВ. 1908. № 30. С. 33–34; Журнал № 88 // CЕВ. 1908. № 44. С. 285–286.

-

20. Игумен Андрей (Мороз). Владикавказская епархия в период с 1904 до 1917 г. Элиста, 2006. URL:

-

-

21. Никольский С. «Новый Израиль», новая фракция хлыстовства // СЕВ. 1904. № 14. С. 822.

-

22. Происшествие в хуторе Новопашковском, Кубанской области, Ейского отдела. Апреля 3-го дня 1906 г. то есть, на третий день Св. Пасхи // Материалы к изучению русского сектантства и старообрядчества / под ред. В.Д. Бонч-Бруевича. Вып. 4. СПб., 1912. C. 406–413; Там же. Восстание против израильтян в станице Камышеватской, Ейского отдела, Кубанской области, 1909 г. 24 октября. C. 415–417.

-

23. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е гг. XIX в. – 1917 г.). С. 76; Государственный архив Ставропольского края. Ф. 439. Д. 83. Л. 2, 7.

-

24. Сидорин А.И. Манифест от 17 апреля 1905 г. и его последствия для конфессиональной политики в Курской гу

бернии до 1917 г. Исследователь сообщает о появлении в Курской губернии адептов «Нового Израиля», вернувшихся с «отхожих промыслов» из Ставропольской губернии. URL: http://www.курская-

епархия.рф/znamenskie_chteniay/2010/pdf/4/4_9.pdf (дата обращения: 11.10.2013).

рядка.

общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов; ГАКК. Ф. 318. Оп. 6. Д. 3. Л. 10.

пы «Новый Израиль», 13 мусульман, 9 иудеев, 2 реформиста, 10 лютеран, 12 католиков.

(дата обращения: 10.08.2013).