Реликты корневой части позднерифейской примитивной островной дуги на севере поднятия Енганепэ (Полярный Урал)

Автор: Соболева А.А., Моргунова А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 12 (156), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128152

IDR: 149128152

Текст статьи Реликты корневой части позднерифейской примитивной островной дуги на севере поднятия Енганепэ (Полярный Урал)

блюдаются апофизы мелкозернистых кварцевых диоритов мощностью до 1 см, резко секущие слоистость туффи-тов, а также прожилки существенно ам-фиболового состава; характерны ок-варцевание, слабое ожелезнение и омарганцевание вмещающих пород. Полоса серпентинитов шириной 25— 40 м рассекает поля выходов кварцевых диоритов, плагиогранитов, кислых туффитов и сланцев, и, следовательно, нижняя граница возраста образования меланжа определяется возрастом жил плагиогранитов.

Кварцевые диориты слегка варьируются по зернистости — от мелко- до среднезернистых, при этом мелкозернистые породы меланократовые, а среднезернистые мезократовые. Мезократовые среднезернистые кварцевые диориты (с цветным числом менее 40) развиты преимущественно в центральной части тела, где из-за их наличия текстура пород становится неоднородной — пятнистой, прожилковой.

Кварцевые диориты пронизаны маломощными (от 5 до 20 см) жилами светло-серых плагиогранитов (рис. 2). Жилы отчетливо секущие с резкими границами, иногда сложно ветвящиеся с апофизами. Некоторые из них содержат переработанные темно-серые ксенолиты мелкозернистых кварцевых диоритов. На долю плагиогранитов приходится менее 1 % площади блока. Вблизи контактов с плагиогранитными жилами кварцевые диориты сильно ок-варцованы и имеют неоднородную текстуру — в них наблюдаются более меланократовые мелкозернистые и более лейкократовые среднезернистые участки.

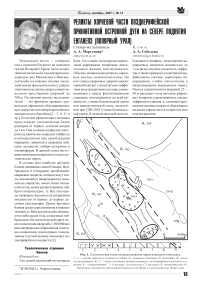

Рис. 2. Жила плагиогранитов в габбро

Центральный блок

Это самый крупный блок. Он расположен на наиболее приподнятом участке — на горе с абсолютной отметкой 300.6 м. Сложен (в порядке убывания площадей) кварцевыми диоритами (80 %), габбро, тоналитами и плаги-огранитами. Ограничен с запада и востока прерывистыми полосами элювиальных развалов серпентинитов, линзы серпентинитов отмечаются в нескольких местах и внутри блока, очевидно маркируя разломы.

Среди кварцевых диоритов, наряду с более обычными мелкозернистыми разностями, встречаются средне- и крупнозернистые образования, преобладающие в центральной, восточной и северо-восточной частях блока. В центральной и восточной частях тела обычны элювиальные развалы пород с редкими коренными выходами, а большинство хороших обнажений расположено на юге, севере и северо-западе. Породы юго-западной части тела сохранились неплохо, а на остальной площади достаточно сильно эпидотизированы и хло-ритизированы. Иногда в них с трудом можно распознать реликтовые структуры. Содержание кварца в породах очень велико — до 20—25 об. %. На свежем сколе кварц голубоватого цвета образует зерна линзовидно-овальной формы длиной до 0.7 см. В породе также наблюдаются кварцевые прожилки и жилки мощностью до первых сантиметров. Такое высокое содержание кварца связано, вероятно, с наложенными процессами окварцевания.

Габбро сложен лишь небольшой (площадью около 0.03 км2) участок с хорошими коренными выходами в северо-западной части тела. Это темно-зеленовато-серые мелкозернистые ак- тинолитизирован-ные породы неравномерной пятнистой текстуры с участками среднезернистых пород. Габбро прорваны жилой основных пород амфибол-плагиоклазового состава мощностью 10—15 см, имеющей явно выраженную лам-профировую структуру. Эти породы по особенностям минераль- ного состава отнесены нами к спессартитам.

Тоналиты обнаружены в северной части блока, где ими сложено поле в районе выходов мелкосреднезернистых кварцевых диоритов, сопоставимое по площади c участком габбро. Контакт тоналитов с кварцевыми диоритами резкий, ровный, четкий, не тектонический, так как по нему нет рас-сланцевания и других проявлений процессов динамометаморфизма. Очевидно, тоналитами сложена самостоятельная фаза массива. Преобладают элювиальные глыбовые развалы тоналитов, коренные выходы редки.

Жилы плагиогранитов встречаются в кварцевых диоритах и габбро в центральной и северо-западной частях блока. По внешнему облику они весьма похожи на жилы Южного блока. Мощность их составляет 0.5—1.5 м. Для самых мощных жил характерно увеличение зернистости пород от мелкозернистых по краям до крупнозернистых в центре. Границы жил четкие, резкие. Вблизи контакта вмещающие породы осветлены и окварцованы.

Северный блок

Северный блок обнажается на горе с абсолютной отметкой 258.9 м на водоразделе рек Янескеулектальба и Ма-нюкуяха. Он сложен преимущественно среднекрупнозернистыми, нередко интенсивно окварцованными, кварцевыми диоритами, которые наблюдаются в виде элювиальных развалов и редких коренных выходах, расположенных преимущественно в южной и северной частях тела. Большая часть массива задернована. Кварцевые диориты в северо-восточной части блока прорваны дайкой порфировидных габбро-долеритов мощностью около 80 м, имеющей северо-восточное простирание. На южном окончании блока в крупнозернистых кварцевых диоритах расположена субширотная дайка порфировидных долеритов мощностью не менее 10 м, которая в свою очередь рассечена маломощной (10—15 см) жилой пород основного состава с ламп-рофировой структурой.

Мелкие блоки

Небольшие блоки и глыбы габбро-идов и кварцевых диоритов достаточно хорошо обнажены по обоим берегам в нижнем течении р. Янескеулек-тальба. Блок габбро, образующий скалы высотой около 3 м, находится среди серпентинитов на восточной части г. Маленькой на левом борту русла р. Янескеулектальба. Азимут простирания блока 220°. В устье реки в правом борту наблюдается коренной выход массивных мелко-среднезернистых окварцованных габбро протяженностью 60—70 и шириной около 25 м, отличающихся блочной отдельностью. Встречаются также небольшие отдельные глыбы габбро и кварцевых диоритов, выступающие в виде скал высотой до 1.5 м.

Краткая петрографическая характеристика

Набор пород, слагающих крупные и мелкие блоки пород в серпентинин-

товом меланже, в целом одинаков. Поэтому приведено их общее петрографическое описание. Среди них были выделены габбро, кварцевые диориты, тоналиты и плагиограниты.

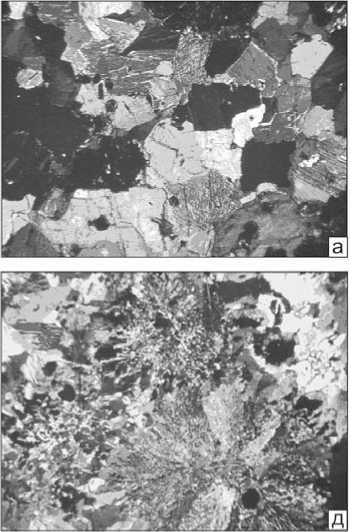

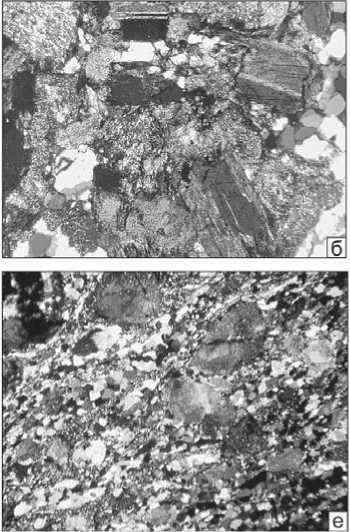

Габбро представляют собой темно-зеленовато-серые мелкозернистые сильно измененные (актинолитизиро-ванные) породы неравномерной пятнистой текстуры, с участками среднезернистых пород. Реликтовая структура габбровая (рис. 3, а) Породы состоят из соссюритизированного и скаполитизи-рованного плагиоклаза, буровато-зеленой роговой обманки, моноклинного пироксена ряда диопсид—авгит и кварца. Акцессорные минералы представлены апатитом, титанитом и предположительно анатазом. Среди рудных минералов обычны пирротин и халькопирит. Типичные вторичные минералы — серицит, скаполит, эпидот, актинолит, карбонат, хлорит и лейкоксеновый агрегат. Габбро присутствуют только в составе Центрального блока.

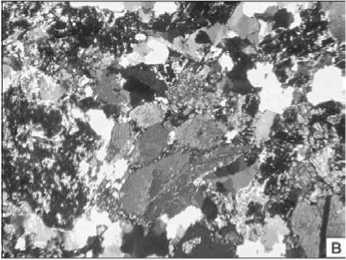

Кварцевые диориты представлены плотными, массивными, участками рассланцованными, мелко-, средне- и крупнозернистыми равномернозернистыми породами. Мелкозернистые разности более меланократовые, их цветное число около 40, в более крупнозернистых породах количество темноцветных минералов 20—30 об. %. Структуры — реликтовая гипидиоморфнозернистая (рис. 3, б), вторичные — ка-такластическая, бластокатакластичес-кая, микрогранобластовая и лепидог-ранобластовая. Породы состоят из сос-сюритизированного плагиоклаза, буро- вато-зеленой роговой обманки и кварца (в окварцованных разностях его может быть до 30 об. %). Акцессорные минералы кварцевых диоритов представлены цирконом, апатитом, рутилом, баритом, титанитом, гранатом. Состав граната весьма необычен для магматических пород. Он высококаль-циевый и относится к ряду гроссуляр-альмандин. Зерна граната неоднородны и содержат микровключения еще более кальциевого граната и титанита. Из рудных минералов встречаются пирит, халькопирит, гематит, магнетит и ильменит. Вторичные минералы занимают довольно значительные объемы пород и представлены эпидотом, хлоритом, серицитом, скаполитом, карбонатом и агрегатом минералов в составе лейкоксена. Кварцевые диориты слагают практически целиком Северный и Южный блоки и преобладают в составе Центрального блока.

Тоналиты — породы массивной текстуры, участками катаклазирован-ные и рассланцованные. Для них характерны реликтовые порфировидная (рис. 3, в), гипидиоморфнозернистая и вторичные микрогранобластовая, гранобластовая структуры. В порфировидных разностях порфировидные выделения (10—15 об. %) представлены идиоморфными зернами роговой обманки размером 0.5—3.0 мм, имеющими прямоугольные продольные и ромбовидные поперечные сечения. Основная масса состоит из кварца, измененного плагиоклаза и роговой обманки. Акцессорные минералы представлены цирконом, апатитом, бари- том, рутилом, титанитом. Среди рудных минералов обычен магнетит. Вторичные минералы — серицит, карбонат, эпидот, хлорит и актинолит. Тоналиты обнаружены только в составе Центрального блока.

Плагиограниты выполняют жилы, секущие кварцевые диориты и габбро. Это породы светло-серого, почти белого цвета, участками ожелезненные. Они характеризуются укрупнением зернистости от края к центру жил. Текстура плагиогранитов массивная, структура порфировидная, структура основной массы реликтовая мелкозернистая гипидиоморфная с участками сферолитовой (рис. 3, г, д), вторичные структуры — гранобластовая и микро-гранобластовая. Сферолиты представляют собой изометричные радиальнолучистые образования до 1.5 мм в диаметре с микропегматитовой структурой, иногда с кварцевой затравкой в центре. Порфировидные выделения представлены зернами кислого плагиоклаза и калиевого полевого шпата размером до 1 мм. На их долю приходится около 1—2 % объема породы. Основная масса сложена кварцем, плагиоклазом и калиевым полевым шпатом. Типичные акцессорные минералы — титанит, апатит, рутил, барит и циркон. Вторичные минералы представлены клиноцоизитом, серицитом и карбонатом. Плагиогранитные жилы встречены в кварцевых диоритах Южного и Центрального блоков.

Таким образом, блоки интрузивных пород в полосе серпентинитового меланжа сложены самостоятельной сери-

Рис. 3. Структуры пород: гипидиоморфнозернистая в габбро (а) и кварцевых диоритах (б), порфировидная в тоналитах (в), сферолитовая (г) и порфировидная (д) в плагиогранитах. Изображения в поляризованном свете. Увел. 23 (а, б, г, д), 58 (в) 15

ей пород — габбро, кварцевыми диоритами и тоналитами, прорванными жилами плагиогранитов.

Петрохимическая характеристика

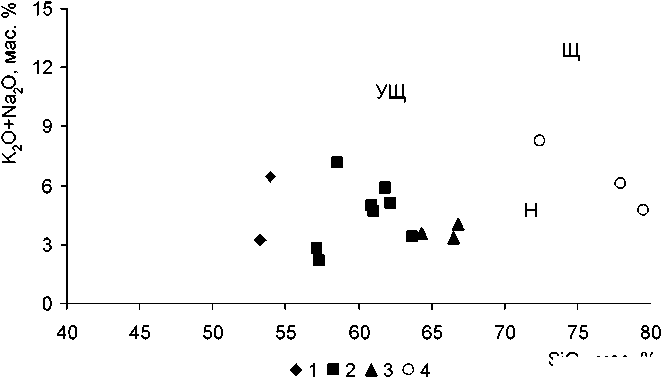

Породы блоков по петрохимической классификации принадлежат к семействам монцогаббро (монцогаббро), диоритов (кварцевые диориты), гранодиоритов (тоналиты) и гранитов (пла-гиограниты).

Монцогаббро (рис. 4) относятся к умеренно-щелочному петрохимическому ряду (Na2O + K2O) от 3.21 до 6.46 мас. %) и имеют калиево-натрие-вый тип щелочности (Na2O/K2O 3.31— 3.79), характеризуются низкой глино-земистостью (al’ 0.38—0.65) и крайне низкой титанистостью (TiO2 0.12— 0.27 мас. %).

SiO2, мае. %

Рис. 4. Составы пород из блоков на классификационной TAS-диаграмме.

1 — габбро, 2 — кварцевые диориты, 3 — тоналиты, 4 — плагиограниты. Буквами обозначены поля пород щелочных (Щ), умеренно-щелочных (УЩ) и нормальной щелочности (Н)

во-натриевый тип щелочности (Na2O/K2O 1.98—3.79) и являются высокоглиноземистыми породами (al’ в среднем 1.7). По содержанию TiO2 (0.20—0.22 мас. %) тоналиты вслед за габбро и кварцевыми диоритами принадлежат к крайне низкотитанистым. Величина коэффициента агпаитности (Ка) в них очень низка и составляет 0.42.

Плагиограниты (трондьемиты) имеют нормальную или слегка повышенную щелочность (Na2O + K2O) 4.74—8.25 мас. %) преимущественно за счет Na2O и относятся к калиево-на-триевому и натриевому типам (Na2O/ K2O 1.79—7.93), они высокоглиноземистые (al’ 7.39—18.85) и крайне низкотитанистые (TiO2 0.15—0.23 мас. %). Но величина коэффициента агпаитно-сти Ка в этих породах существенно выше, чем в тоналитах (0.64— 0.85).

Особенности распределения элементов-примесей

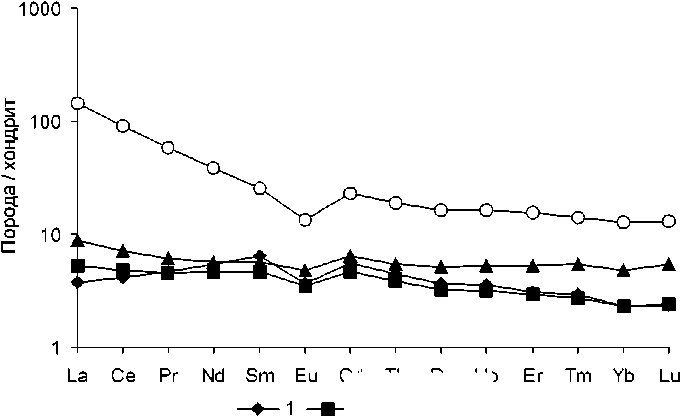

Для рассматриваемых интрузивных пород характерны две тенденции распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) (рис. 5): 1) без заметного обогащения легкими или тяжелыми РЗЭ с несколько повышенным содержанием средних РЗЭ и 2) с сильным обогащением легкими РЗЭ относительно тяжелых при более значительных концентрациях РЗЭ, чем в первом случае.

Распределение РЗЭ первого типа характерно для кварцевых диоритов, тоналитов и габбро. Форма их графиков близка к горизонтальной — кривые могут быть слабо наклонными с отрицательным наклоном или выгнутыми в зависимости от вариаций содержаний легких редких земель: одни разности ими немного обогащены, другие, наоборот, обеднены. Величина LaN/YbN варьируется от 0.48 до 4.20, в среднем составляя 2.63. В разностях, обедненных легкими РЗЭ, проявляется некоторое обогащение средними РЗЭ (LaN/SmN 0.51—3.53), вследствие чего кривые принимают выгнутую форму. Такое разное поведение легких РЗЭ может быть связано с процессами вторичного изменения пород, при которых эти элементы могли становиться подвижными и выноситься. В целом для пород рассматриваемой группы свойственны близкие содержания и характер распределения РЗЭ, что свидетельствует об их генетическом родстве.

Второй тип распределения РЗЭ отмечается в плагиогранитах. Эти породы содержат больше редких земель, чем рассмотренные выше. Они отно-

Кварцевые диориты принадлежат преимущественно к нормальному петрохимическому ряду (Na2O + K2O) от 2.15 до 7.12 мас. %), за исключением двух разностей, имеющих слегка повышенную щелочность за счет большего количества Na2O. Их составы характеризуются калиево-натриевым и натриевым типами щелочности (Na2O/K2O 2.71—7.28) при вариациях содержания К2О от 0.34 до 1.22 мас. %. По величине коэффициента глиноземистости породы являются умеренно и высокоглиноземистыми (al’ 0.85—1.45). По содержанию TiO2 (0.18—0.32) кварцевые диориты, как и габбро, принадлежат к крайне низкотитанистым.

Тоналиты относятся к нормальному петрохимическому ряду (Na2O + + K2O) в среднем 4.30), имеют калие- 16

Gd Tb Dy Но

-2 -Л-3 —0—4

Рис. 5. Графики распределения РЗЭ в средних составах пород, нормированных к составу хондрита [8].

Условные обозначения см. на рис. 4

сительно обогащены легкими РЗЭ, LaN/YbN — 7.04; 27.56. График распределения имеет четко выраженный отрицательный наклон, на нем хорошо проявлен европиевый минимум. Величина EuN/EuN* — 0.48; 0.65.

Анализ выделенных нами типов распределения РЗЭ позволяет заключить, что плагиограниты резко отличаются от прочих пород нияюского комплекса и, вероятно, генетически с ними не связаны.

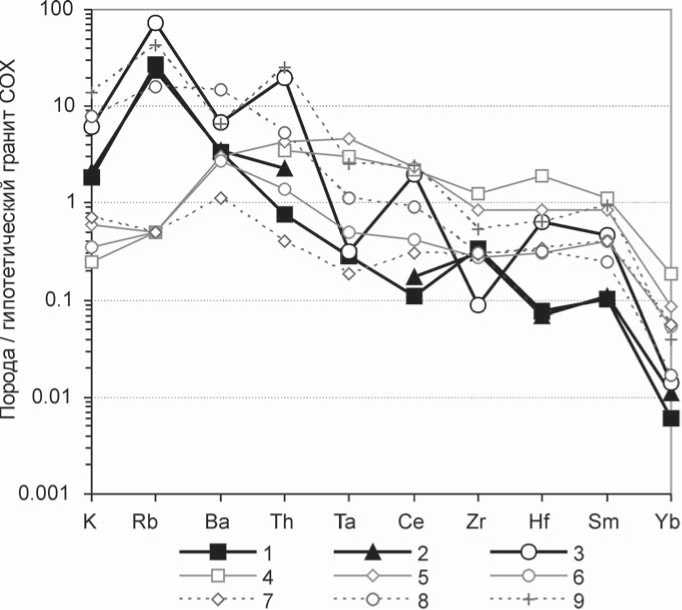

Рассмотрение спайдерграмм (рис. 6) позволяет увидеть, что и другие элементы-примеси распределены в плагиогра-нитах не так, как в остальных породах. Габбро, кварцевые диориты и тоналиты заметно обогащены крупноионными элементами (K, Rb, Ba) и обеднены высокозарядными (P, Hf, Ti и тяжелыми РЗЭ). Содержания в них Ta и Nb обычно ниже предела обнаружения. Подобное распределение элементов характерно для пород примитивных островных дуг. О незрелости островной дуги говорит низкое содержание в породах РЗЭ и их недифференцированный спектр.

Плагиограниты характеризуются более высокими концентрациями крупно-

Рис. 6. Спайдерграммы для гранитоидов нияюского комплекса.

Средние составы: 1 — кварцевых диоритов, 2 — тоналитов, 3 — плагиогранитов, 4—6 — плагиограниты срединно-океанических хребтов: ассоциирующиеся с N-MORB — Тускани, Италия (4); ассоциирующиеся с T- или E-MORB — Срединно-Атлантический хр., 45° с. ш. (5); надсубдукционных зон — офиолитового м-ва Троодос, Кипр (6), 7—8 — плагиограниты островных дуг: толеитовых — Нижнего интрузивного комплекса, Оман (7), известково-щелочных — Ямайки (8), 9 — плагиогранит активной континентальной окраины — Чили [10]. Нормировано к составу гипотетического гранита океанических хребтов [10]

ионных элементов и ряда высокозарядных, в том числе РЗЭ, Ta и Nb. Подобные графики распределений свойственны породам активных континентальных окраин и зон аккреции и коллизии.

Возраст плутонических образований

Из тоналитов Центрального блока Н. Б. Кузнецовым (ГИН РАН) и О. В. Удоратиной (ИГ Коми НЦ УрО РАН) были выделены кристаллы циркона, а Ю. Л. Ронкиным (ИГиГ УрО РАН) уран-свинцовым методом по их единичным зернам был получен поздне-рифейский возраст — 719 ± 10 млн лет [1]. Е. В. Хаин с соавторами опубликовал данные о U-Pb возрасте жил пла-гиогранитов, прорывающих небольшой блок кварцевых диоритов к северу от г. Маленькой. Он составил 670 ± 5 млн лет [6]. Сделанные нами на SHRIMP-II во ВСЕГЕИ определения возраста циркона из кварцевых диоритов Южного блока (материал готовится к публикации) дали возраст их образования — 734 ± 8 млн лет и время наложенного изменения (внедрения плагиогранитных жил, как мы полагаем) — 680 ± 33 млн лет. Эти данные хорошо согласуются с ранее полученными цифрами.

Средний химический состав пород

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

И |

2 |

8 |

3 |

3 |

|

SiO2 |

53.60 |

60.34 |

65.89 |

76.63 |

|

тю2 |

0.19 |

0.23 |

0.19 |

0.15 |

|

МОз |

14.59 |

13.92 |

14.56 |

12.82 |

|

Fe2O3 |

2.18 |

2.48 |

2.04 |

0.10 |

|

FeO |

6.35 |

5.23 |

3.50 |

0.71 |

|

MnO |

0.17 |

0.12 |

0.09 |

0.02 |

|

MgO |

8.85 |

4.18 |

2.89 |

0.28 |

|

CaO |

6.02 |

6.17 |

4.94 |

1.51 |

|

Na2O |

3.75 |

3.48 |

2.53 |

4.65 |

|

k2o |

1.09 |

1.03 |

1.12 |

1.72 |

|

p2o5 |

0.01 |

0.03 |

0.04 |

0.03 |

|

La |

0.98 |

1.64 |

2.77 |

44.85 |

|

Ce |

2.73 |

3.90 |

5.74 |

74.00 |

|

Pr* |

0.46 |

0.55 |

0.75 |

7.06 |

|

Nd |

2.53 |

2.83 |

3.43 |

22.90 |

|

Sm |

0.96 |

0.92 |

1.12 |

4.95 |

|

Eu |

0.20 |

0.26 |

0.35 |

0.98 |

|

Gd* |

1.15 |

1.21 |

1.66 |

5.97 |

|

Tb |

0.17 |

0.18 |

0.26 |

0.90 |

|

Dy* |

0.96 |

1.03 |

1.65 |

5.28 |

|

Ho* |

0.22 |

0.23 |

0.38 |

1.18 |

|

Er* |

0.55 |

0.61 |

1.11 |

3.27 |

|

Tm* |

0.08 |

0.09 |

0.18 |

0.46 |

|

Yb |

0.43 |

0.48 |

1.00 |

2.66 |

|

Lu |

0.07 |

0.08 |

0.17 |

0.43 |

|

Rb |

82 |

109 |

79 |

149 |

|

Cs |

1.01 |

1.00 |

2.46 |

0.41 |

|

Ba |

319 |

167 |

192 |

335 |

|

Sc |

50.70 |

34.42 |

24.77 |

5.51 |

|

Cr |

58.2 |

38.9 |

51.1 |

19.2 |

|

Co |

30.80 |

21.40 |

20.33 |

4.42 |

|

Se |

0.60 |

1.56 |

1.75 |

0.78 |

|

As |

13.70 |

14.92 |

16.63 |

3.22 |

|

Sb |

0.31 |

0.41 |

0.89 |

0.11 |

|

Th |

1.32 |

0.61 |

2.20 |

15.25 |

|

U |

1.79 |

1.12 |

4.19 |

1.32 |

|

Br |

4.52 |

3.23 |

1.14 |

0.93 |

|

Hf |

1.44 |

0.69 |

1.25 |

5.97 |

|

Ta |

0.11 |

0.20 |

H.O. |

0.27 |

|

Au |

0.018 |

0.025 |

0.013 |

0.024 |

|

Rb |

90 |

78 |

120 |

100 |

|

Y |

10 |

20 |

50 |

35 |

|

Zr |

H.O. |

10 |

20 |

100 |

|

Mo |

15 |

140 |

10 |

9 |

|

Sr |

149 |

190 |

174 |

224 |

Примечание. 1 — габбро, 2 — кварцевые диориты, 3 — тоналиты, 4 — плагиограни-ты; n — количество проб. Породообразующие элементы определены методами классического химического и рентгенофлюоресцентного анализов в ИГ Коми НЦ УрО РАН, элементы примеси — методами INAA, рентгенорадиметрическим (Rb, Y, Zr, Mo) в ГЕОХИ РАН, атомно-абсорбционным (Sr) в ИГ Коми НЦ УрО РАН.

Воссоздание истории формирования пород

Рассмотрение геохимических особенностей пород с учетом наблюдаемых геологических взаимоотношений и имеющихся данных изотопного возраста позволяет предложить следующую очередность образования пород:

Сначала, около 730 млн лет назад, происходило формирование островной дуги, интрузивными корнями которой стали габбро, кварцевые диориты и тоналиты нияюского комплекса. Породы прорывали глубоководные вулканогенно-осадочные и осадочные породы ма-нюкуяхинской свиты, которые могли накапливаться в окраинном море. Затем, примерно 670 млн лет назад, произошло внедрение даек плагиограни-тов. Возможно, оно было связано с причленением этой островной дуги к континенту, поскольку плагиограниты отвечают по составу аккреционным или коллизионным образованиям. При этом, вероятно, были выведены на поверхность и пластины офиолитов, образовавшихся в окраинном море, в результате чего сформировалась полоса серпентинитового меланжа.

Позже началось формирование толщи вулканитов бедамельской серии, соответствующих по составу образованиям зрелых островных дуг и активных континентальных окраин и комагматичных им субвулканических долеритов, габбро-долери-

Что Вы хотели погрызть с предстоящем году? Что-нибудь большое, твердое, бесплатное (ни в коем случае не ворованное, а просто то, что упало, кто-то по терял или выбросил и можно подобрать). Желательно не испорченное, еще лучше в вакуумной упаковке.

Какой зубной пастой пользуетесь? Рецепт очистки зубов: берете маленький дешевый кусочек чего-нибудь пористого, относительно мягкого, например пемзы, втыкаете в него зубы и делаете жевательные движения пять минут три раза в день, или три минуты пять раз в день и т. д. Экономно, чисто и быстро. Потом у вас будут красивые зубные протезы, и никаких проблем, и никакой зубной боли.

тов и риолитов. Последние из упомянутых пород присутствуют на юге поднятия Енганепэ, и по ним была определена верхняя граница возраста бедамельской серии — около 550 млн лет [1]. Дайки основных пород прорывали породы нияюс-кого комплекса.

Вулканические и гипабиссальные породы не охарактеризованы в данной статье, им будет посвящена отдельная работа.

Список литературы Реликты корневой части позднерифейской примитивной островной дуги на севере поднятия Енганепэ (Полярный Урал)

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Серия Полярно-Уральская. Листы Q-41-V,VI,XI. Объяснительная записка, 2005 (в печати). 2. Душин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 213 с.

- Кузнецов Н. Б., Соболева А. А., Удоратина О. В., Герцева М. В. Доордо-викские гранитоиды Тимано-Уральского региона и эволюция протоуралид-тиманид. Сыктывкар: Геопринт. 2005. 100 с.

- Куликова К В., Кузнецов Н. Б.,Дорохов Н. С. Формационная типизация и палеогео динамическая позиция позднедокембрийских и раннесреднепалеозойских комплексов севера Урала // Петрология магматических и метаморфических комплексов: Томск, 2001. С. 151-160.

- Самыгин С. Г., Лейтес А. М. Тектоническое развитие Урала и Аппалачей в палеозое // Закономерности формирования структуры континентов в неогее. М.: Наука, 1986. С. 67-84.

- Хаин Е. В., Бибикова Е. В., Дегтярев К. Е. и др. Палеоазиатский океан в неопротерозое и раннем палеозое: новые изотопно-геохронологические данные //Геологическое развитие протерозойских перикратонных и палеоокеанических структур Северной Евразии: Материалы совещания. СПб.: Тема, 1999. С. 175-181.

- Хаин Е. В., Бибикова Е. В., Душин В. А., Федотова А. А. О возможных связях между Палеоазиатским и Палеоатлантическим океанами в вендское и раннепалеозойское время // Тектоника и геодинамика, общие и региональные аспекты: Материалы XXXI Тектонического совещания. Т. 2. М.: ГЕОС,1998. С. 244-246.

- Boynton W. V. Geochemistry of rare earth elements meteorite studies // Rare Earth Element Geochemistry. Amsterdam, 1984. P. 63-114.

- Khain E. V, Bibikova E. V., Salnikova E. В., Кruner A., Gibsher A. S., Didenko A. N., Degtyarev К Е., Fedotova A. A. The Paleo-Asian ocean in the Neoproterozoic and Early Paleozoic: new geochronologic data and palaeotectonic reconstructions // Precambrian Research. 122. 2003. P. 329-358.

- Pearce J. A., Harris N. B. W., Tindle A. G Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks//J. Petrol., 1984. V. 25. P. 956-983.

- Scarrow J. H, Pease V., Fleutelot C., Dushin V. The late Neoproterozoic Enganepe ophiolite, Polar Urals, Russia: An extension of the Cadomian arc? // Precambrian Research, 2001. № 110. P. 255-275.