Ремоделирование и диастолическая функция левого желудочка у больных артериальной гипертензией

Автор: Фазлова И.Х., Гуранова Н.Н., Костычева Т.В., Грибанов А.Н., Усанова А.А.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718720

IDR: 14718720

Текст статьи Ремоделирование и диастолическая функция левого желудочка у больных артериальной гипертензией

И. X, Фазлова, кандидат медицинских наук, Н. Н. Гуранова, кандидат медицинских наук, А. А. Усанова, кандидат медицинских наук, Т. В, Костычева, кандидат медицинских наук, А. Н. Грибанов, доктор медицинских наук

В России, как и во всем мире, артериальная гипертензия (АГ) остается одной из самых актуальных проблем кардиологии, Распространенность АГ в нашей стране достигает 40 %: 35,4 % среди мужчин и 42,5 % среди женщин [4], Кроме того, АГ характеризуется отсутствием адекватного контроля в масштабе популяции. Даже в странах с высоким уровнем организации здравоохранения этот показатель не превышает 25 — 27 %. В России АГ контролируется должным образом лишь у 5,7 % мужчин и 17,5 % женщин [3].

Путь к рациональному лечению этого заболевания лежит через своевременную диагностику и выявление факторов, влияющих на прогноз.

Ранними признаками повреждения сердца, влияющими на качество жизни и прогноз больных ГБ, являются развитие гипертрофии миокарда, ремоделирования сердца и диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ).

Несмотря на успехи, достигнутые в изучении АГ, распространенность и прогностическая значимость отдельных вариантов ремоделирования сердца изучены мало, а сведения о факторах, ведущих к развитию гипертрофии левого желудочка (ГТЛЖ) и диастолической дисфункции сердца, противоречивы. Взаимосвязь параметров диастолической функции левого желудочка (ДФЛЖ) со структурным состоянием сердца также остается предметом дискуссий. Между тем, выбор гипотензивной терапии в каждом случае должен быть патогенетически обоснован.

В связи с этим изучение указанных параметров и их взаимосвязи представляется актуальным.

Цель исследования; анализ взаимосвязи структурно-геометрического строения сердца и состояния диастолической функции левого желудочка у больных АГ.

Нами проведено обследование 50 пациентов с эссенциальной АГ: 22 мужчин и 28 женщин в возрасте от 34 до 76 лет (средний возраст пациентов составил 55,8 ± ± 1,20 лет). У большинства пациентов была диагностирована II стадия АГ (78 %), 22 % страдали АГ Ш стадии (классификация ВОЗ, 1999 г.). Пациенты с АГ II стадии в 100 % случаев имели ангиопатию сетчатки. ГТЛЖ по данным электрокардиографии (ЭКГ) была обнаружена в 62 % (24 человека). Пациенты с АГ III стадии имели следующие ассоциированные состояния: цереброваскулярные заболевания — в 64 % случаев (7 человек), стенокардию напряжения — в 45 % (5 человек), гипертоническую ретинопатию — в 9 % случаев (1 человек).

Уровень артериального давления (АД) при поступлении в стационар у обследованных пациентов находился в пределах от 140/90

ггок

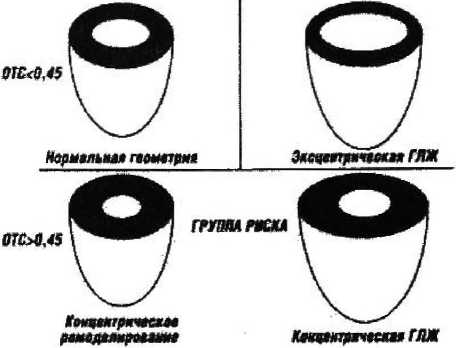

Рисунок I

Варианты геометрического ремоделирования левого желудочка при артериальной гипертензии (Ganau и др., 1992)

до 260/140 мм рт. ст. и составил в среднем 187,93 ± 3,75 — систолическое и 131,85 ± ± 21,3 мм рт. ст. — диастолическое. АД, не превышающее 160/100 мм рт. ст., было обнаружено только у 3 человек (6 %). У 20 человек (40 %) цифры АД находились в пределах от 160/100 до 170/109 мм рт. ст. Более половины больных (54 %, 27 человек) имели АД 180/110 мм рт. ст. и выше.

Длительность АГ в обследованной группе колебалась от 1 года до 30 лет и в среднем составила 12,63 * 1,007 лет.

На момент проведения исследования все больные продолжали принимать антигипертензивные препараты. Большинство пациентов (94 %) получало комбинированную (двух- и трехкомпонентную) терапию. В схемы лечения входили ингибиторы ангиотензинпревращаю-щего фермента (эналаприл, лизиноприл, аккупро, престариум), тиазидные (гипотиазид) и тиазидоподобные (индапамид) диуретики, антагонисты ионов кальция дигидропиридинового ряда (ко-ринфар ретард, норваск) и комбинированные препараты (тенорик, энап-Н).

Инструментальное обследование включало регистрацию ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и ЭхоКГ-исследование. ЭКГ регистрировали на электрокардиографе «Kenz-302* (Япония). ЭхоКГ проводилась на аппарате Aloka SSD 5000 (Япония) с помощью фазированного кардиологического датчика с частотой 2,1 — 3 МГц в стандартных эхокардиографических позициях. Оценивали толщину стенок левого желудочка, конечные систолический и диастолический размеры левого желудочка, фракцию выброса, размер и объем левого предсердия.

С учетом этих параметров рассчитывали относительную толщину стенок (ОТО) левого желудочка. ОТС признавалась нормальной в случае, если ее значения колебались в диапазоне от 0,26 до 0,45.

Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) вычислялась в В-режиме на основании показателей его длины и толщины по короткой оси из парастернального доступа по формуле Devereux R., Reicheer N. [9]. За нормальные значения ММЛЖ принималась ее величина 163 г и менее для мужчин и 140 г и менее для женщин.

Индекс массы миокарда левого желудочка вычисляли по формуле:

ИММЛЖ = ММЛЖ / ппт, где ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка, г/м2; ППТ — площадь поверхности тела, м2.

За нормальные значения ИММЛЖ принималась его величина 94 г/м2 и менее для мужчин и 90 г/м2 и менее для женщин.

Для выделения типов ремоделирования ле- В О Г О ЖсЛуДОЧКа ИСПОЛЬЗОБаЛаСЬ КЛаССИфИК8~ ция Ganau el al. (1992 г.) (рис. 1) [7].

Нормальная геометрия (НГ) сердца диагностировалась в случае отсутствия ГТЛЖ (по ИММЛЖ) и нормальных значениях ОТС, эксцентрическая гипертрофия (ЭГ) — при наличии ГТЛЖ и нормальных показателях ОТС. Концентрическая гипертрофия (КГ) определялась при сочетании ГТЛЖ и увеличенной ОТС (> 0,45), концентрическое ремоделирование (КР) диагностировали в случае увеличения ОТС левого желудочка при отсутствии ГТЛЖ.

Изучение диастолической функции левого желудочка проводилось путем исследования трансмитрального кровотока и движения фиброзного кольца митрального клапана. Оценка трансмитрального кровотока проводилась в режиме импульсно-волнового допплера из верхушечной четырехкамерной позиции. Оценивались максимальная скорость потока в фазу раннего наполнения (пик Е), максимальная скорость кровотока в фазу предсердной систолы (пик А), их соотношение (Е / А) и время изоволюмометрического расслабления ЛЖ (IVRT).

Для дифференциальной диагностики типов нарушений ДФЛЖ проводилась оценка движения фиброзного кольца митрального клапана в импульсно-волновом режиме тканевого допплера из верхушечной четырехкамерной позиции.

I тип ДДЛЖ (гипертрофический) устанавливался в случае преобладания скорости трансмитрального кровотока в фазу предсердной систолы над скоростью раннего наполнения ЛЖ (Е/А < 1). IVRT при этом составляло более 100 мс.

II тип ДДЛЖ (псевдонормальный) диагностировали в случае, если отношение пика Е к пику А становилось больше 1, но в импульсно-волновом режиме тканевого допплера выявлялось преобладание скорости движения фиброзного кольца митрального клапана в фазу предсердной систолы (em/am< 1, где ет — скорость движения миокарда в фазу раннего наполнения ЛЖ, ат — скорость движения миокарда в фазу предсердной систолы). IVRT в этом случае не превышало 100 мс.

При III типе ДДЛЖ (рестриктивном) соотношение пика Е к пику А было больше 2, IVRT < 70 мс. '

Статистическая обработка результатов исследования включала расчет средних арифме- (М\ Т, ITlAnr/ nnmiiriv Г.ПТ JdrR Ы£2ь^ГТ Л Е ЮГ1

UlILLnri/Y V’A/ Л1 УСДДГ1УМ|1 V-^V-M* Ж**А <Л 1 JT1 1^^

ких (± т). Оценка достоверности различий между группами проводилась по /-критерию Стьюдента и критерию соответствия (X2). При р < 0,05 различия считались достоверными.

На проведение углубленного ультразвукового исследования было получено согласие каждого больного. План исследования одобрен этическим комитетом медицинского факультета МГУ имени Н. П. Огарева.

Результаты исследования. В нашей группе больных АГ с небольшим преимуществом преобладали женщины. Эпидемиологические данные свидетельствуют о несколько меньшей распространенности АГ у женщин до наступления менопаузы по сравнению с мужчинами, что объясняется разнонаправленными эффектами половых гормонов на тонус гладкой мускулатуры сосудов. Кроме того, протекторное действие эстрогенов обусловлено их положительным влиянием на липидный профиль и функцию эндотелиальных клеток сосудов. Однако частота АГ у женщин с возрастом стре мительно растет и после 60 лет становится выше, чем у мужчин, а риск развития осложнений АГ у женщин в менопаузе сопоставим с таковым у мужчин.

Средний возраст больных составил 55,8 ± ± 1,20 лет. Это согласуется с существующими эпидемиологическими данными. Известно, что распространенность АГ неуклонно растет с возрастом, причем наибольший темп роста отмечается в возрасте 40 — 49 лет (почти в 3 раза по сравнению с распространенностью в предыдущей десятилетней возрастной группе).

В обследованной группе ГТЛЖ, диагностированная по ИММЛЖ, имела место в 56 % случаев. Первоначально ГТЛЖ у больных АГ представляет собой компенсаторную реакцию на увеличение напряжения стенок ЛЖ. Однако длительно существующая ГТЛЖ ■— важный фактор риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.

Мы не обнаружили взаимосвязи между развитием ГТЛЖ и возрастом пациентов, хотя в литературе имеются указания на такую зависимость [8].

В нашем исследовании осложнения АГ встречались чаще у больных с ГТЛЖ, чем без нее, однако, эти различия оказались недостоверными. Данные литературы свидетельствуют, что риск сердечно-сосудистых осложнений ППТ1 Л Т* ттлижл ППГ\ГТПГ\ГТГ7 AH'! ТТА1Т nilAl-iniTTr TirJTTAri liur. J 11 EljJZElWEM 11|JV11U|71^11M1I<1V11.H LJVUVnn i IHiLp трофии левого желудочка. Наличие ГТЛЖ в 14,9 раза повышает риск развития хронической сердечной недостаточности для людей моложе 65 лет и в 4,9 раза для лиц старшего возраста (> 65 лет) [2].

Длительность АГ и средний уровень АД в нашем исследовании были достоверно выше у больных, имеющих ГТЛЖ.

Мы проанализировали структурно-геометрическое состояние сердца у больных ГБ. Результаты, полученные нами, коррелируют с данными немногочисленных исследований, которые нам удалось обнаружить в литературе [5). Наиболее часто у наших больных встречалась НГ ЛЖ. ЭГ и КГ встречались приблизительно с одинаковой частотой. КР оказалось наиболее редким видом изменения геометрии сердца.

Мы провели анализ клинико-ультразвуковых показателей при трех наиболее часто встречающихся типах ремоделирования сердца.

Пациенты с разной геометрией ЛЖ мало различались между собой по возрасту и дли- тельности АГ. Уровни АД были достоверно выше у больных с КГ Это согласуется с результатами других исследований. Наименьшее пульсовое давление отмечено при НГ ЛЖ, наибольшее — при КГ и промежуточное его значение — при КР и ЭГ [5].

Осложнения АГ (цереброваскулярные заболевания, заболевания сердца и сосудов, ретинопатия) у больных с КГ также встречались чаще с высокой степенью достоверности. Такие же данные приводятся в литературе [5]. КГ обнаруживается у больных геморрагическим инсультом на фоне АГ в 58 % случаев, КР — в 22,6 %, ЭГ и НГ — только в 9,7 % соответственно. Таким образом, КТ является наиболее неблагоприятным типом ремоделирования сердца по влиянию на прогноз больных АГ.

Мы предположили, что развитие ГТЛЖ неизбежно отражается на состоянии левого предсердия. Анализируя структурное состояние левого предсердия, мы обнаружили значительно большие его размер и объем у больных, имеющих ГТЛЖ. Это согласуется с результатами других исследований. Сотрудники НИИ кардиологии имени А. Л. Мясникова (2002) показали, что выраженная ГТЛЖ приводит к перегрузке ЛП, которое неспособно полностью выталкивать кровь в ригидный ЛЖ [2].

Анализируя состояние систолической функции ЛЖ, мы обнаружили наименьшую фракцию выброса ЛЖ у больных с гипертрофическими типами ремоделирования сердца — ЭГ и КГ. Несмотря на то что различия между этими двумя группами оказались недостоверными, мы отметили тенденцию к более выраженным нарушениям у больных с ЭГ. Известно. что эксцентрическая геометрия и дилатация полостей сердца приводят к падению фракции выброса ЛЖ. Появление эксцентрического типа ремоделирования является переломным этапом в развитии сердечно-сосудистого континуума, характеризующимся быстрым прогрессированием болезни [2].

Известно, что развитие ГТЛЖ и увеличение содержания коллагена в миокарде приводят к нарушению ДФЛЖ при АГ. Частота нарушений ДФЛЖ при АГ по данным разных авторов колеблется от 20 до 87 %, что связано с неоднородностью обследуемых по возрасту, длительности заболевания, наличия ГТЛЖ и сопутствующей патологии. Большинство выполненных исследований свидетельствуют о том, что нарушения расслабления ЛЖ являются наиболее ранними проявлениями «гипертонического сердца», в то же время есть данные о том, что нарушения ДФЛЖ неизменно ассоциированы с развитием его видимых структурных изменений. Например, при анализе результатов многоцентрового исследования НОТ (Hypertension Optimal Treatment Study) выявлена взаимосвязь ГТЛЖ и ДДЛЖ у больных с эссенциальной АГ. При этом регресс ГТЛЖ на фоне гипотензивной терапии приводил к достоверному улучшению показателей диастолического наполнения [10].

В нашем исследовании 78 % пациентов с АГ имели нарушения ДФЛЖ. Чаше встречался II тип ДДЛЖ — псевдонормальный. Рестриктивного типа диастолической дисфункции в нашем исследовании не было.

Мы не обнаружили значимых различий в частоте развития ДДЛЖ в зависимости от наличия или отсутствия ГТЛЖ у обследованных больных. В то же время, анализируя состояние ДФЛЖ с учетом геометрического строения сердца, мы выявили определенные закономерности. При развитии КГ нарушения диастолического расслабления ЛЖ наблюдались достоверно чаще, чем у больных с НГ и ЭГ. Достоверных различий в частоте развития ДДЛЖ у больных с НГ и ЭГ не было. При этом более тяжелые нарушения диастолического расслабления сердца (псевдонормаль-ный тип трансмитрального кровотока) имели место у больных с ЭГ.

Следовательно, развитие ДДЛЖ и ее тяжесть определялись в нашем исследовании не столько фактом наличия ГТЛЖ, сколько видом ремоделирования сердца. Преобладание псев-донормального кровотока у больных с ЭГ обусловлено дальнейшим повышением давления в ЛП, дилатацией его, повышением конечно-диастолического давления в ЛЖ и затем дилатацией полости ЛЖ.

Кроме того, как уже упоминалось, в нашем исследовании 70 % больных с НГ ЛЖ имели нарушения диастолического расслабления и в то же время 18 % больных с ГТЛЖ ДДЛЖ не имели. Очевидно, развитие и ГТЛЖ и нарушений ДФЛЖ у больных АГ имеют индивидуальный патогенез. Объяснением обнаруженного нами факта может служить большая значимость развития фиброза миокарда у этих больных, что показано во многих эксперименталь- них исследованиях. Указано, что ведущая роль в повышении жесткостных характеристик миокарда отводится избыточному накоплению коллагена в интерстициальном пространстве, а не гипертрофии миокарда (хотя последняя также вносит вклад в формирование «жесткого» миокарда) [1] Развитие и выраженность ГТЛЖ и фиброза миокарда регулируется, вероятно, генетическими факторами, в частности, полиморфизмом генов белков нейрогормональных систем, участвующих в формировании АГ, прежде всего ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Наследственной предрасположенностью обусловлена и агрегация гипертрофии миокарда среди родственников пробандов с ГТЛЖ, в частности, в семьях пробандов с гипертрофией миокарда без сердечно-легочных заболеваний и ожирения [6].

Таким образом, можно сделать следующие выводы: I) при АГ наиболее часто встречается нормальная геометрия сердца, затем следуют гипертрофические типы ремоделирования, самый редкий тип геометрии сердца — концентрическое ремоделирование; 2) среди исследованных нами типов ремоделирования сердца наиболее неблагоприятными по влиянию на прогноз больных являются гипертрофические типы ремоделирования сердца; 3) больные, имеющие ГТЛЖ, отличаются большей длительностью заболевания, большим уровнем АД и значительно большим объемом левого предсердия. Самые высокие цифры АД и наибольшее количество цереброваскулярных и сердечно-сосудистых осложнений сопровождают развитие концентрической гипертрофии левого желудочка; 4) ДДЛЖ встречается при всех изученных нами типах ремоделирования сердца, в том числе у большинства больных с нормальной геометрией сердца. Развитие ДД в большей степени определяется структурно-геометрической моделью ЛЖ, а не наличием гипертрофии миокарда. Наиболее часто ДД встречается у больных с КГ ЛЖ, а наиболее тяжелые ее варианты — у больных с ЭГ.

Список литературы Ремоделирование и диастолическая функция левого желудочка у больных артериальной гипертензией

- Агеев Ф. Т. Диастолическая дисфункция как проявление ремоделирования сердца/Ф. Т. Агеев, А. Г. Овчинников//Сердечная недостаточность. 2002. № 4. С. 190 -195.

- Беленков Ю. Н. Сердечно-сосудистый контитуум/Ю. Н. Беленков, В. Ю. Мареев//Сердечная недостаточность. 2002. № 1. С. 7 -11.

- Котовская Ю. В. Многоцентровые клинические исследования по артериальной гипертонии в России: проблемы и перспективы/Ю. В. Котовская, Ж. Д. Кобалава//Сердце. 2004. № 5. С. 262 -266.

- Мареев В. Ю. Распространенность факторов риска в Европейской части РФ/В. Ю. Мареев, И. В. Фомин, Ф. Т. Агеев и др.//Сердечная недостаточность. 2004. № 6. С. 282 -284.

- Мартынова А. И. Ремоделирование и диастолическая функция левого желудочка у больных с артериальной гипертензией (по материалам 17 -21 конгрессов Европейского общества кардиологов)/А. И. Мартынова, О. Б. Степура, С. В. Иванова//Кардиология. 2001. № 7. С. 67 -69.

- Никитин Ю. П. Гипертрофия левого желудочка: популяционное и молекулярно-генетическое исследование/Ю. П. Никитин, С. К. Малютина, М. М. Долгих и др.//Кардиология. 1999. № 6. С. 27 -32.

- Ganau A. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodelling in essential hypertension/A. Ganau, R. B. Devereux, M. J. Roman et al.//J. Amer. Coll. Cardiology. 1992. Vol. 19. P. 1550 -1558.

- Krumholz H. M. Prognosis of left ventricular geometric patterns in the Framingham Heart Study/H. M. Krumholz, M. Larson, D. Levy//J. Amer. Coll. Cardiology. 1995. Vol. 25. P. 879 -884.

- Reichek N. Left ventricular hypertrophy: relationship of anatomic, echocardiography and electrocardiographic findings/N. Reichek, R. B. Devereux//Circulation. 1981. Vol. 63. P. 1391 -1398.

- Zabalgoitia M. Comparison in systemic hypertension of left ventricular mass geometry with systolic and diastolic function in patients № 65 to > 65 years of age/M. Zabalgoitia, S. Rahman, W. E. Haley et al.//Amer. J. Cardiology. 1998. Vol. 82. P. 604 -608.