Рентгено-сонографические параллели и ультразвуковая семиотика при различных формах и стадиях дистрофических заболеваний тазобедренных суставов у взрослых

Автор: Кинзерский Александр Юрьевич, Кузнецова Ирина Валерьевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Выполнено 105 ультразвуковых исследований тазобедренных суставов у пациентов с различными стадиями коксартроза. Всем пациентам проводилась рентгенография тазобедренных суставов для определения стадии коксартроза, комплексное ультразвуковое исследование тазобедренного сустава по стандартной методике и проводилась оценка регионарной гемо- динамики в латеральных огибающих артериях бедра с помощью цветового допплеровского картирования. На основании собственных исследований были выявлены рентгено-сонографические параллели и ультразвуковая семиотика при дис- трофических процессах в тазобедренном суставе.

Коксартроз, рентгенография, гиалиновый хрящ, остеофиты, ультрасонография, допплерография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121468

IDR: 142121468 | УДК: [617.581-007.17:616.72-018.3-003.823]-073.75

Текст научной статьи Рентгено-сонографические параллели и ультразвуковая семиотика при различных формах и стадиях дистрофических заболеваний тазобедренных суставов у взрослых

Коксартроз является наиболее распространенным заболеванием опорно-двигательного аппарата, одной из главных причин нетрудоспособности, вызывая снижение качества жизни больных и значительные финансовые затраты. В современном представлении коксартроз рассматривается как мультифакторное, хронически прогрессирующее заболевание тазобедренных суставов, при котором происходит нарушение анаболических и катаболических процессов, прежде всего в хрящевой ткани, субхондральный кости, с вовлечением структур, окружающих сустав: суставной капсулы, связок и мышц. Поражение дистрофическим процессом тазобедренного сустава стоит на первом месте среди аналогичных заболеваний других суставов в связи с тем, что он несет наибольшую функциональную нагрузку. Больные с коксартрозом составляют около четверти всех больных с остеонекрозами и около 1–2 % всех ортопедических больных, которые лечатся амбулаторно. Инвалидность при коксартрозе в 3 раза выше, чем при поражении коленного сустава, и в 7 раз выше, чем при поражении голеностопного сустава [1].

При коксартрозе особое значение имеют клинические признаки, которые направлены на раннее распознавание болезни. Наряду со своевременностью правильной диагностики коксартроза для клинициста большое значение имеет объективная оценка тяжести болезни (по сути подвижности сустава), позволяющая достаточно обоснованно назначать лечение. Среди инструментальных методов общепринятым методом является рентгенография в 2-х проекциях. Рентгенологические признаки подтверждают достоверность диагноза. Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что при поражении суставов имеется рентгенонегативный период и первые специфические рентгенологические признаки появляются спустя несколько недель, а иногда и месяцев от начала клинических проявлений заболевания [2].

Применение методов ультразвуковой диагностики обусловлено, с одной стороны, необходимостью изучать нерентгеноконтрастные структуры — хрящи, капсулы суставов, мышцы и сухожилия, а с другой стороны — высокой информативностью этих методов, достоверностью получаемых результатов, неинвазив-ностью и доступностью [3].

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава при коксартрозе имеет определенное значение для выявления выпота в суставе и оценки диагностической значимости состояния околосуставных мягких тканей. Следовательно, для распознавания коксартроза в настоящее время применяются различные вспомогательные методики, включая рентгенологические и ультразвуковые, которые, безусловно, расширяют диагностические возможности врача, помогают выявлять ранние неблагоприятные признаки течения болезни, в частности остеонекрозы, а также, что отнюдь немаловажно, сопутствующую патологию мягких тканей, нередко осложняющую субъективное состояние больного [1].

Нерешенным остается вопрос оценки регионального кровотока головки бедра. Основная роль в кровоснабжении сустава принадлежит медиальной и латеральной артериям, огибающим бедренную кость (ветви глубокой артерии бедра). Поэтому исследование кровотока в данных артериях является важным критерием в дифференциальной диагностике заболеваний тазобедренного сустава и прогнозирования исхода развития данных заболеваний.

Характеристики кровотока в огибающих артериях бедра в норме и при различных заболеваниях тазобедренного сустава разработаны в настоящее время только для различных групп детского возраста. Для взрослых пациентов разработанные нормативы не могут быть применены.

В связи с вышеизложенным важное диагностическое значение приобретает применение комплексного исследования тазобедренных суставов методом ультрасонографии и ультразвуковой допплерографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе проанализированы результаты обследования больных с различными формами дистрофических заболеваний тазобедренного сустава. В основную группу вошел 91 человек, средний возраст составил 45,25 ± 2,28 года, было проведено 182 исследования суставов. Контрольную группу составили пациенты, средний возраст которых 40,74 ± 3,28 года, им было проведено 41 исследование суставов. Мужчин в обследуемой группе было 25 (22,52 %) (исследовано 25 суставов), женщин — 66 (72,52 %) (исследовано 66 суставов), в контрольной группе мужчин было 10 (50 %) (исследовано 20 суставов) и женщин — 10 (50 %) (исследовано 20 суставов).

Всем пациентам проводилась рентгенография тазобедренных суставов в 2 проекциях. Для оценки стадии коксартроза использовалась классификация по Kellgren и Lawrence (1957), усовершенствованная Lequesne (1987) [6, 7].

Согласно указанной классификации, различают четыре стадии коксартроза:

0 — отсутствие рентгенологических признаков;

-

I — кистовидная перестройка костной структуры, линейный остеосклероз в субхондральных отделах, появление маленьких краевых остеофитов;

-

II — симптомы I стадии + более выраженный остеосклероз + сужение суставной щели;

-

III — выраженный субхондральный остеосклероз, большие краевые остеофиты, значительное сужение суставной щели;

-

IV — грубые массивные остеофиты, суставная щель прослеживается с трудом, эпифизы костей, образующих сустав, деформированы, резко уплотнены.

Комплексное ультразвуковое исследование включало обзорное сканирование тазобедренного сустава в режиме серой шкалы. Оценка структур тазобедренного сустава проводилась из переднего доступа с использованием датчика 3,5–7 МГц, с линейной или конвексной рабочей поверхностью в зависимости от конституции пациента. Исследование проводилось в положении лежа на спине в выпрямленными ногами. Датчик устанавливался продольно по длинной оси бедра. Из этого доступа оценивалась толщина гиалинового хряща, суставная капсула тазобедренного сустава [4, 5].

Также у пациентов этих групп проводилась оценка регионарного кровотока в латеральных огибающих артериях бедра с помощью цветового допплеровского картирования и импульсноволновой спектральной допплерографии, при этом оценивались: пиковая скорость кровотока (ПСС), конечная диастолическая скорость кровотока (КДС) и индекс резистентности (ИР).

Ультразвуковое исследование проводилось на цифровых многофункциональных сканерах «Tochiba Nemio XG» (Япония) и «Mindray DC6» (Китай). Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных компьютерных программ SPSS 13. 0.; полученные данные обработаны методами дескриптивной статистики и представлены в виде средней арифметической и её стандартной ошибки (М ± m). Достоверность межгрупповых различий вычислялась с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни, парного критерия Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе результатов рентгенологического исследования в основной группе все больные были разделены на следующие подгруппы: пациенты с 1 стадией коксартроза (средний возраст — 46,17 ± 2,29 года), которым было проведено 71 исследование, со 2 стадией коксартроза (средний возраст пациентов — 45,47 ± 4,03 года), которым было проведено 20 исследований, с 3 стадией коксартроза (средний возраст пациентов — 44,11 ± 3,8 года), которым было проведено 14 исследований. Пациентов с 4 стадией коксартроза в статистически значимом количестве, в связи с практикуемой в нашем регионе значительной оперативной активностью в 3-й стадии, включить в исследование не представилось возможным.

При наличии различных стадий коксартроза оценивались следующие показатели:

-

• толщина гипоэхогенного слоя гиалинового хряща — по верхней поверхности головки у края вертлужной впадины;

-

• размеры остеофитов — у края вертлужной впадины, в области хрящевого лимба и у основания головки на границе с шейкой;

-

• форма и контур головки.

Выявленные данные представлены в таблице 1.

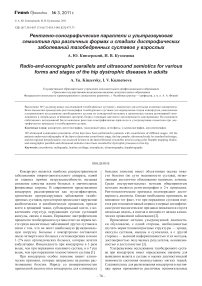

Рис. 1. Сонограмма структурных элементов тазобедренного сустава в норме. На схеме стрелками показано измерение толщины гипоэхо-генного слоя гиалинового хряща; 2 — фиброзная капсула

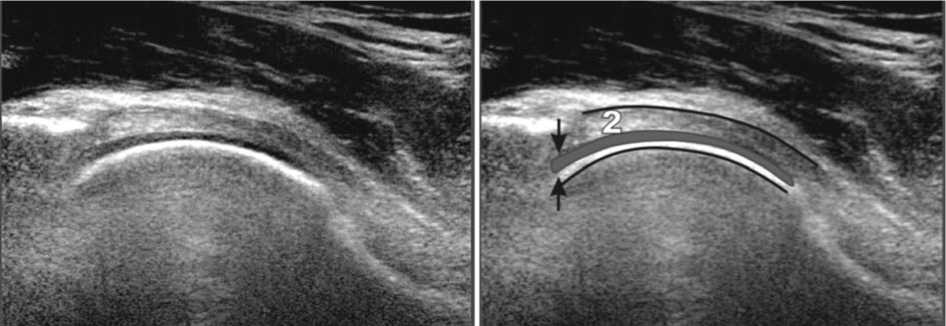

Рис. 2. Сонограмма тазобедренного сустава при деформирующем артрозе. На схеме стрелками показано измерение остеофитов

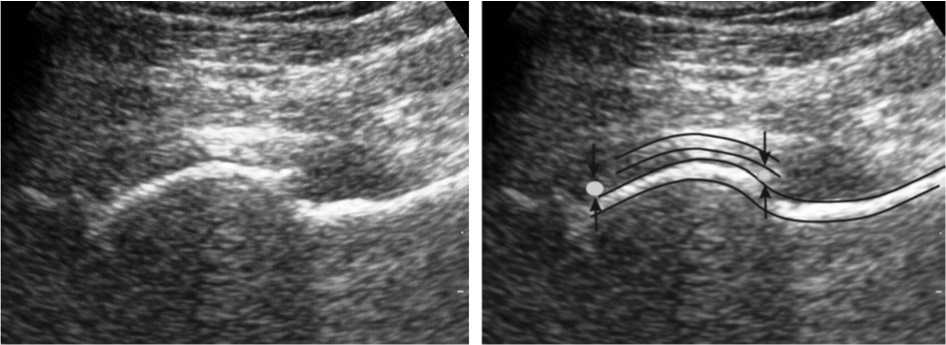

Рис. 3. Сонограмма тазобедренного сустава при деформирующем артрозе. На схеме стрелками показано уплощение головки бедренной кости

Таблица 1

Данные ультразвукового исследования у пациентов с различными стадиями коксартроза

|

Оцениваемые структуры Стадии коксартроза |

Размер гиалинового хряща (мм) |

Размер остеофитов (мм) |

Форма головки |

Контур головки |

|

0 (отсутствие) |

2,1 ± 0,38 |

– |

Сферичная (100 %) |

Ровный, четкий (100 %) |

|

I |

1,4 ± 0,11* |

3,7 ± 0,34* |

Сферичная (97,18 %) |

Ровный, четкий (97,18 %) |

|

II |

1,2 ± 0,09* |

5,6 ± 0,53* |

Умеренно уплощенная (70 %) Сферичная (30 %) |

|

|

III |

0,8 ± 0,06* |

9,2 ± 0,75* |

Значительно уплощенная (64,28 %) Уплощенная за счет импрессии опорной поверхности (35,71 %) |

Неровный, четкий (64,28 %) Неровный со ступенеобразной деформацией на границе опорной поверхности (35,71 %) |

Примечание: * — p < 0,01.

Таблица 2

|

Показатели кровотока Стадии коксартроза |

Пиковая скорость кровотока (ПСС) |

Конечная диастолическая скорость кровотока (КДС) |

Индекс резистентности (ИР) |

|

0 (отсутствие) |

31,5 ± 2,18* |

5,8 ± 0,58 |

0,8 ± 0,14 |

|

I |

30,4 ± 1,63* |

5,7 ± 0,49*** |

0,7 ± 0,01 |

|

II |

26,15 ± 5,37* |

4,55 ± 1,73* |

0,81 ± 0,06 |

|

III |

21,42 ± 5,45** |

2,85 ± 1,83*** |

0,86 ± 0,09 |

Примечание: * — p < 0,0001, ** — p < 0,05, *** — p < 0,01.

Таблица 3

|

Оцениваемые структуры Стадии коксартроза |

Размер гиалинового хряща (мм) |

Размер остеофитов (мм) |

Пиковая скорость кровотока (ПСС) |

Конечная диастолическая скорость кровотока (КДС) |

Индекс резистентности (ИР) |

|

0 (отсутствие) |

1,33 – 2,87 |

27,09 – 35,91 |

4,62 – 6,97 |

0,51 – 1,00 |

|

|

I |

1,18 – 1,62 |

3,02 – 4,38 |

27,15 – 33,65 |

4,72 – 6,68 |

0,68 – 0,72 |

|

II |

1,01 – 1,38 |

4,49 – 6,71 |

14,95 – 37,35 |

0,94 – 8,15 |

0,68 – 0,93 |

|

III |

0,67 – 0,92 |

7,59 – 10,81 |

9,73 – 33,11 |

0,00 – 6,77 |

0,66 – 1,00 |

Допплеровские показатели кровотока у пациентов с различными стадиями коксартроза

Доверительные интервалы

При наличии различных стадий коксартроза были выявлены следующие показатели кровотока (табл. 2).

На основании полученных данных нами были определены интервальные значения основных изу-

чаемых показателей (95-й процентиль), позволяющие идентифицировать стадии коксартроза по данным ультрасонографии (таблица 3).

ВЫВОДЫ

Сонографическими критериями наличия коксар-троза являются: прогрессирующее истончение гиалинового хряща, наличие краевых остеофитов, нарушение формы и контура головки бедра, а также прогрессирующее снижение скоростных показателей кровотока в латеральных огибающих артериях бедра.

Истончение гиалинового хряща, размеры остеофитов и величина кровотока в латеральных огибающих артериях бедра четко коррелируют с рентгеновскими стадиями коксартроза и могут служить критериями для идентификации стадий по данным ультрасонографии, без использования рентгенографии.