Рентгеноанатомические и биомеханические особенности пациентов с диспластическим вывихом в тазобедренном суставе

Автор: Юсупов К.с, Анисимова Е.А., Павленко Н.Н., Летов А.С., Зайцев В.А., Емкужев О.Л., Зоткин В.В., Марков Д.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести оценку рентгеноанатомических и клинико-биомеханических особенностей пациентов с диспластическим коксартрозом на фоне застарелых подвывихов и вывихов. Материал и методы. Обследованы 73 пациента (57 женщин и 16 мужчин) с диспластическим вывихом в тазобедренном суставе (ТБС) в возрасте от 31 до 76 лет. Применяли клинический, рентгенологический и биомеханический методы, использовали визуально-аналоговую шкалу ВАШ (см), опросник Мак-Гилла. Результаты. Осуществлен сравнительный анализ рентгенологических и биомеханических показателей у пациентов с различной степенью тяжести вывиха ТБС. Заключение. Выделенные особенности функционального статуса пациентов с различной степенью тяжести вывиха ТБС дают возможность прогнозировать тактику оперативного вмешательства и индивидуальную программу реабилитации.

Биомеханический анализ походки, диспластический вывих головки бедра, рентгеноанатомические параметры, тотальное эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14917898

IDR: 14917898

Текст научной статьи Рентгеноанатомические и биомеханические особенности пациентов с диспластическим вывихом в тазобедренном суставе

среди всей патологии опорно-двигательной системы у взрослого населения. Основным методом радикального лечения заболевания является тотальное эндопротезирование (ТЭП), которое на фоне нестабильности тазобедренного сустава при застарелых подвывихах и вывихах является сложной ортопеди- ческой проблемой [5–8], поскольку определяются, во-первых, анатомо-биомеханические дефекты: ацетабулярно-бедренный импинджмент-синдром (FAI), слабость капсульно-связочного аппарата, перераспределение векторов силы тяжести и избыточное напряжение в компонентах ТБС [9, 10]. Во-вторых, имеются значимые нарушения клинико-биомеханического статуса больного: формирование патологической походки с изменением основных кинематических и динамических параметров, нарушение баланса общего центра массы (ОЦМ), дискоордини-рованная работа параартикулярных мышц [9, 10, 12].

Одним из способов, облегчающих проведение ТЭП при застарелых вывихах, является тщательное обследование пациентов с расчетом индивидуальных рентгеноанатомических параметров пораженного сустава и клинико-биомеханического анализа походки.

Цель: провести оценку рентгеноанатомических и клинико-биомеханических особенностей пациентов с ДКА на фоне застарелых подвывихов и вывихов.

Материал и методы. За период с 2007 по 2013 г. в ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России обследовано 73 пациента с диагностированным диспластическим вывихом в ТБС, из них 57 (78%) женщин и 16 (21 %) мужчин в возрасте от 31 года до 76 лет (53±2 года). Обследование включало клинический метод (изучение жалоб пациента, анамнез заболевания, ортопедический осмотр). Для оценки болевого синдрома использовали визуально-аналоговую шкалу ВАШ (см), опросник Мак-Гилла. Кроме того, все пациенты проходили комплекс инструментальных и функциональных обследований с применением рентгенологического, биомеханических методов. Показатели всех исследований оценивали в предоперационном периоде.

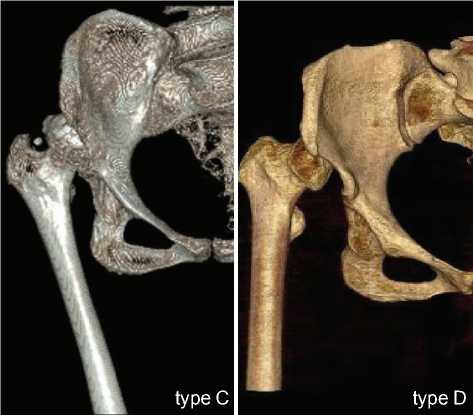

Рентгенологический метод позволял определить анатомические особенности и пространственные изменения в пораженном суставе. В работе использовалась рентгенологическая классификация ДКА по Eftekhar, согласно которой пациенты были разделены на две группы: 1-я группа включала 43 пациента (type C по Eftekhar), во 2-ю группу входили 30 больных (type D по Eftekhar) (рис. 1).

Для оценки рентгеноанатомических особенностей ТБС при диспластическом вывихе определяли: индекс вертлужной впадины (Ввп), угол Шарпа, шеечно-диафизарный угол (ШДУ), индекс сужения бедренного канала (CFI), длину плеча бедра.

Для диагностики и количественного определения степени асимметрии, баланса и состояния опорно-двигательной системы использовали биомеханический анализ походки на аппарате «МБН-Биомеханика» производства России (1998). Данный метод позволяет регистрировать изменения функционального состояния нижней конечности при патологии тазобедренного сустава и включает стаби-лометрию и подометрию для оценки статических и временных показателей баланса и походки.

Группа сравнения включала 20 человек без патологии тазобедренных суставов, стратифицированных по полу и возрасту. Статистический анализ результатов обследования пациентов проведен с использованием пакета программы GRETL. Формирование анализируемой выборки проводилось в режиме стратифицированной рандомизации. Объем анализируемых выборок по признакам был небольшим (n≤50). Сравнение показателей группы сравнения и групп исследования проводили с помощью

Рис. 1. Классификация диспластического коксартроза по Eftekhar: type C — высокий подвывих, при котором головка бедренной кости мигрирует кверху и площадь ее контакта с вертлужной впадиной составляет менее 50%; type D — высокий вывих, при котором головка бедренной кости образует псевдоартроз с телом подвздошной кости непараметрических методов оценки значимости различий (независимые выборки). Применение непараметрических методов в нашем исследовании обусловлено небольшим числом наблюдений каждой выборки (n=20, n=43, n=30). Различие между независимыми выборками сравнивали с использованием знаково-рангового критерия Вилкоксона.

Результаты. Совокупность данных клинического метода представлена в табл. 1. Наиболее часто пациенты обеих групп предъявляли жалобы на выраженный болевой синдром в ТБС при движении (93%). У 3% пациентов он был умеренным. При оценке боли по опроснику Мак-Гилла общее число

Таблица 1

Данные клинического метода обследования пациентов с диспластическим вывихом

Результаты рентгенологического метода обследования пациентов представлены в табл. 2.

Индекс Ввп у пациентов 1-й группы был достоверно снижен по сравнению с группой здоровых лиц (р=0,01), в то время как у пациентов 2-й группы данный показатель значительно снижен в сопоставлении и с группой сравнения (р=0,002), и с 1-й группой (р=0,003). Отмечены значимые изменения величины угла Шарпа в сторону увеличения в среднем на 9є в 1-й группе, на 16є во 2-й группе (р=0,001, р=0,003). Рентгеноанатомические параметры проксимального отдела бедренной кости (ШДУ, CFI, плечо бедра) были достоверно изменены у пациентов обеих групп наблюдения, причем у пациентов 2-й группы констатировали выраженные отклонения от средних величин по сравнению со значениями указанных показателей здоровых лиц, а также пациентов 1-й группы.

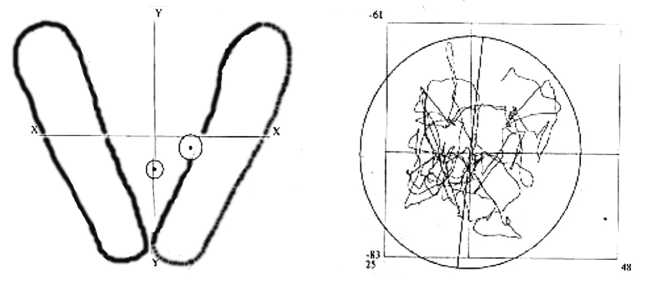

Стабилометрическое исследование у пациентов обеих групп (табл. 3) демонстрировало выраженные нарушения поддержания баланса позы в условиях асимметрии по осям координат X и Y как у пациентов 1-й (р=0,01, р=0,001), так и у пациентов 2-й группы (р=0,01, р=0,001) относительно группы сравнения.

Достоверное увеличение длины пути (L) и площади статокинезиограммы (S) у обследуемых больных свидетельствовало об асимметрии и нестабильно- сти, которая достигала максимальных значений во 2-й группе (L=609,8±16,2 мм, S=623,1±48,1 ммІ). Значимых различий параметров стабилометрического исследования между 1-й и 2-й группами не отмечено.

Временные параметры цикла шага (ЦЩ) (табл. 4) характеризовались достоверным удлинением ЦШ у пациентов 1-й группы, достигая максимальных значений у пациентов 2-й (р=0,001). Значимое удлинение периода опоры (ПО) на относительно здоровой конечности регистрировали у всех пациентов с дис-пластическим вывихом (р<0,01). Суммарное время периода двойной опоры (ПДО) незначительно выше на больной стороне у пациентов 1-й (р=0,01) и 2-й (р=0,01) групп. Время общего опорного периода (ОО) существенно сокращено на больной стороне особенно у больных 2-й группы (р=0,006).

Клинический пример. Больная Б-ва, 49 лет. Поступила в травматолого-ортопедическое отделение с основным диагнозом: Врожденный вывих бедра слева. Предъявляла жалобы на боль в левом ТБС при ходьбе, хромающую походку (ходит самостоятельно, без использования дополнительной опоры), гипотрофия мышц левого бедра — 1,5 см. При оценке боли по опроснику Мак-Гилла общее число выбранных дескриптов составило 13 слов (в аффективном классе — 3 слова, в сенсорном классе — 10 слов. При клиническом осмотре выявлено относительное укорочение левого бедра на 4 см, ограничение движений в ТБС (разгибание / сгибание 0є/0/50є, отведение / приведение 5є/0/10є, ротационные движения только в сочетании с движением таза).

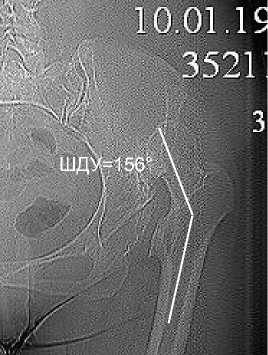

В отделении выполнена рентгенография ТБС в прямой проекции (рис. 2). Отмечены значительные изменения со стороны Ввп (индекс Ввп 0,4 см, угол Шарпа 54°), нарушены анатомические особенности

Таблица 2

Рентгеноанатомические параметры оценки ТБС у пациентов с диспластическим вывихом

|

Параметры |

Группа сравнения (n=20) |

1-я группа (n=43) |

2-я группа (n=30) |

||||||

|

М |

SD |

М |

SD |

р* |

М |

SD |

р* |

р** |

|

|

Индекс Ввп, см |

0,6 |

0,1 |

0,5 |

0,1 |

0,01 |

0,47 |

0,01 |

0,002 |

0,003 |

|

Угол Шарпа, є |

42 |

3,2 |

45 |

2,9 |

0,001 |

51 |

3,6 |

0,001 |

0,003 |

|

ШДУ, є |

127 |

11,1 |

135 |

9,7 |

0,005 |

141 |

8,5 |

0,001 |

0,002 |

|

CFI, см |

4,2 |

0,6 |

3,9 |

0,3 |

0,001 |

3,7 |

0,4 |

0,002 |

0,001 |

|

Плечо бедра, см |

4,1 |

0,3 |

3,7 |

0,2 |

0,001 |

3,5 |

0,25 |

0,001 |

0,001 |

Примечание : М — среднее, SD — стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения относительно среднего; р* — уровень достоверности (знаково-ранговый критерий Вилкоксона) различий по отношению к показателям группы сравнения; р** — уровень достоверности различий по отношению к показателям 2-й группы.

Стабилометрические параметры у пациентов с диспластическим вывихом

Таблица 3

|

Параметры |

Группа сравнения (n=20) |

1-я группа (n=43) |

2-я группа (n=30) |

||||||

|

М |

SD |

М |

SD |

р* |

М |

SD |

р* |

р** |

|

|

Длина статокинезиограммы, L, мм |

435,3 |

4,35 |

504,7 |

3,6 |

0,01 |

609,8 |

16,2 |

0,002 |

0,3 |

|

Площадь статокинезиограм-мы, S, ммІ |

99,5 |

9,9 |

576,3 |

34,1 |

0,0004 |

623,6 |

48,1 |

0,00006 |

0,1 |

|

Положение по оси Х, мм |

1,1 |

0,1 |

24,5 |

2,1 |

0,01 |

33,4 |

3,7 |

0,01 |

0,2 |

|

Положение по оси Y, мм |

–29,2 |

2,9 |

–8,65 |

4,6 |

0,001 |

–9,5 |

4,3 |

0,001 |

0,1 |

П р и м еч а н и е : М — среднее, SD — стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения относительно среднего; р* — уровень достоверности (знаково-ранговый критерий Вилкоксона) различий по отношению к показателям группы сравнения; р** — уровень достоверности различий по отношению к показателям 2-й группы.

Таблица 4

|

Параметры |

Группа сравнения (n=20) |

1-я группа (n=43) |

2-я группа (n=30) |

||||||

|

М |

SD |

М |

SD |

р* |

М |

SD |

р* |

р** |

|

|

Цикл шага (ЦШ), сек. |

1,2 |

0,1 |

1,4 |

0,2 |

0,001 |

1,7 |

0,1 |

0,001 |

0,001 |

|

Период опоры (ПО), % |

62,7 |

5,8 |

65,1 |

6,1 |

0,0014 |

71,1 |

7,6 |

0,001 |

0,001 |

|

Период переноса (ПП), % |

37,9 |

3,8 |

34,1 |

3,1 |

0,001 |

27,1 |

3,6 |

0,003 |

0,001 |

|

Период двойной опоры (ПДО), % |

12,9 |

2,1 |

10,6 |

0,1 |

0,01 |

9,8 |

0,1 |

0,01 |

0,01 |

|

Общий опорный период (ОО), % |

37,4 |

3,2 |

35,7 |

3,6 |

0,001 |

32,1 |

4,7 |

0,006 |

0,001 |

Примечание : М — среднее, SD — стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения относительно среднего; р* — уровень достоверности (знаково-ранговый критерий Вилкоксона) различий по отношению к показателям группы сравнения; р** — уровень достоверности различий по отношению к показателям 2-й группы.

Таблица 5

|

Параметр |

ЦШ, с. |

ПО, % |

ПП, % |

ДО, % |

ПДО, % |

ВДО, % |

ОО, % |

НВД, % |

|

5% |

1.00 |

61.6 |

37.5 |

16.8 |

6.4 |

6.4 |

35.4 |

45.0 |

|

Среднее |

1.20 |

62.1 |

37.9 |

25.8 |

12.9 |

12.9 |

37.4 |

50.0 |

|

95% |

1.40 |

62.7 |

38.3 |

31.8 |

19.5 |

19.5 |

39.4 |

55.0 |

|

Левая |

1.48 |

55.4 |

44.6 |

19.6 |

10.8 |

8.8 |

35.8 |

46.6 |

|

Правая |

1.46 |

65.8 |

34.2 |

20.5 |

8.9 |

11.6 |

45.2 |

54.1 |

П р и м еч а н и е : ДО — двойная опора; ВДО — вторая двойная опора; НВО — начало второй двойной опоры.

Временные параметры шага у пациентов с диспластическим вывихом

Временные характеристики шага больной Б-вой

бедренного компонента (ШДУ 156°, укорочение шейки бедра до 3,5 см), CFI в пределах нормы. Данной больной было выполнено КТ-исследование ТБС, которое показало наличие сложной многоплоскостной деформации проксимального отдела бедра; наличие неоартроза в подвздошной кости, а также в области истинной Ввп и малого вертела, что было функционально выгодно для пациента в качестве дополнительной опорности сустава при ходьбе.

При биомеханическом обследовании у пациентки выявили нарушение походки, обусловленное симптомом Тренделенбурга — Дюшена: перемежающиеся медленные шаги с усиленным наклоном таза в сторону пораженной конечности, наклоны в сторону опорной конечности были недемонстративны. Кроме того, у больной сформировалась приводящая установка в левом ТБС (приводящая контрактура).

При биомеханическом исследовании обнаружено следующее (табл. 5).

Временные параметры шага характеризуются увеличением ЦШ, относительным увеличением времени ПО на здоровой стороне (следствие правила перераспределения функций). На больной стороне время ПО даже несколько ниже нормы (работает правило предоставления физиологического оптимума). Суммарное время двойной опоры (ДО) значительно ниже на больной стороне по сравнению с нормой и незначительно ниже по сравнению со здоровой ногой (следствие правила функционального копирования). Имеющаяся асимметрия периодов ДО — результат

а

б в

Рис. 2. Больная Б-ва, 49 лет с Ds: Диспластический вывих левого бедра: а — явление неоартроза, вальгусная деформация шейки бедра; б, в — 3D-реконструкция левого ТБС: многоплоскостная деформация проксимального отдела бедра, образование неоартроза между истинной Ввп и малым вертелом

Рис. 3. Стабилометрическое исследование больной Б-вой, 49 лет с Ds: Диспластический вывих бедра слева

необходимой разгрузки пораженной конечности в начале периода опоры. Время периода ОО сокращено на больной стороне, что также является результатом разгрузки больной ноги за счет функционального напряжения здоровой. В силу данного обстоятельства сокращено время начала второй двойной опоры (НВД) на больной стороне до 46,6%. Стабилометри-ческое исследование (рис. 3) демонстрирует поддержание баланса в условиях асимметрии и нестабильности со значительной компенсаторной реакцией (смещения общего центра массы (ОЦМ) на здоровую сторону).

Приведенные исследования показали, что имеются значительные анатомические и функциональные изменения в области левого ТБС и левой нижней конечности. Выявлены также серьезные биомеханические нарушения и на относительно здоровой правой стороне, что может привести к прогрессирующему развитию остеоартроза правого ТБС, дистрофических изменений в поясничном отделе позвоночника.

Обсуждение. По результатам клинического анализа у пациентов с диспластическим вывихом констатировали наличие основных жалоб на болевой синдром (93%) и нарушение походки (100%) вследствие различной степени ограничений движений в ТБС. Важно отметить, что при оценке боли по опроснику Мак-Гилла наибольшее число выбранных дескриптов присутствовало в сенсорном классе. Следовательно, несмотря на длительный характер боли, пациенты с диспластическим вывихом большое внимание уделяют сенсорным ощущениям (импульсам от органов чувств), что свидетельствует об эмоциональной стабильности и большей объективности жалоб. У пациентов 1-й группы выявлено значительное нарушение объема движений в ТБС, степень которого нарастала у пациентов 2-й группы. Примечательно отсутствие ротационных движений в суставе, что способствовало формированию различных установок в ТБС (приводящих, отводящих и др.).

Симптом Тренделенбурга — Дюшена у пациентов 1-й группы формировал перемежающуюся походку и значительные наклоны туловища преимущественно в сторону здоровой конечности (снижение нагрузки на отводящие мышцы). У пациентов 2-й группы за счет существенного укорочения конечности (4–8 см) на стороне вывиха колебательные движения таза были не столь демонстративными, поскольку отсутствовал наклон таза в сторону опорной конечности. У 12 больных 2-й группы (40%) выявили обратный симптом Тренделенбурга — Дюшена, что позволяло при ходьбе уменьшить суммарную нагрузку на ТБС за счет снижения напряжения отводящих мышц бедра и равномерного распределения веса туловища.

Результаты рентгенологического обследования показали значительные изменения рентгеноанатомических параметров ТБС при диспластическом вывихе. У пациентов 1-й группы с подвывихом отмечали сохранение костной основы естественной Ввп с умеренным снижением индекса, что служит благоприятным обстоятельством для имплантации вертлужного компонента эндопротеза. Более выраженные изменения регистрировали в проксимальном отделе бедра: склонность к торсии и вальгизации шейки бедра, укороченность шейки, что способствовало развитию порочных установок в суставе, вторичной слабости капсульно-связочного аппарата ТБС [5, 7].

У пациентов 2-й группы диагностировали тяжелые нарушения всех рентгеноанатомических параметров в суставе. Следует отметить значимое снижение индекса естественной Ввп, формирование неоартроза. Утрата анатомических особенностей вертлужной впадины в большом количестве случаев не позволяет установить вертлужный компонент эндопротеза на ее место, заставляет использовать особые протезы с укрепляющим кольцом [1, 3].

Статистическая обработка результатов биомеханического исследования показала прямую корреляцию между степенью тяжести диспластического коксартроза и параметрами стабило- и подометрии. Поддержание общего центра массы и нормальной вертикальной позы требовало значительных усилий у пациентов, особенно 2-й группы. Значительное увеличение длины и площади статокинезиограммы, колебания центра массы в сагиттальной и фронтальной плоскостях свидетельствовали об общей асимметрии, неустойчивости и нестабильности, что приводит к риску случайных падений у лиц старшей возрастной группы. При подометрическом анализе регистрировали увеличение продолжительности цикла шага, увеличение периода опоры на здоровой конечности (правило перераспределения функций). Кроме того, отмечали выраженную асимметрию периодов двойной опоры на больной и здоровой конечности, что подтверждалось исследованиями ряда авторов [4, 9, 10].

Выводы:

-

1. При клиническом обследовании пациентов с диспластическим вывихом установлено наличие субъективных и объективных данных в виде болевого синдрома, ограничений движений в тазобедренном суставе. Оценка болевого синдрома по опроснику Мак-Гилла подтвердила эмоциональную стабильность больных и преимущественно сенсорный характер жалоб.

-

2. Рентгенологический метод констатировал грубые анатомические нарушения в ТБС, что предпо-

- лагает тщательный выбор установки эндопротеза, а также использование эндопротезов с укрепляющим кольцом.

-

3. Основными компенсаторными механизмами для поддержания походки у больных с диспласти-ческим вывихом являются три правила компенсации: правило перераспределения функции, правило функционального копирования, правило обеспечения оптимизации для больной конечности.

-

4. Знание особенностей функционального статуса больного позволяет прогнозировать сроки восстановления у каждого пациента, назначить индивидуальную программу реабилитации после ТЭП ТБ с определенным комплексом укрепляющих упражнений [12].

Список литературы Рентгеноанатомические и биомеханические особенности пациентов с диспластическим вывихом в тазобедренном суставе

- Тихилов P.M., Шаповалов B.M. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава. СПб.: Медицина, 2008; 325 с.

- Клинические рекомендации: Остеоартрит Диагностика и ведение больных с остеоартритом коленного и тазобедренного суставов, под ред. О.М. Лесняк. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006; 176 с.

- Harofilakidis G, Karachalios Т. Total Hip Arthroplasty for congenital Hip Disease. J Bone Joint Surgery Amer 2004; 86 (2): 242-250

- AntolicV, Kralj-lglic V, IglicA, Pompe B. Hip biomechanics in orthopaedic clinical practice. Cell Mol Biol Lett 2002; 7 (2): 311-315

- Boyle MJ, Frampton CM, Grawford HA. Early results of total hip arthroplasty in patients with developmental dysplasia of the hip compared with patients with osteoarthritis. J Arthroplasty 2012; 27:386-390

- Слободской А. Б., Лежнев А. Г., Бадак И. С., и др. Среднесрочные результаты первичного эндопротезирования тазобедренного сустава имплантатами фирмы «Zimmer» цементной и бесцементной фиксации. Травматология и ортопедия России 2011; (2): 44-49

- Leunig М, Robetson W, Ganz R. Femoroacetabular impingement: diagnosis, management, including open surgical technique. Open Tech Sports Med 2007; 15: 178-182

- Bowman KF Jr, Fox J, Sekiya JK. A clinically relevant review of hip biomechanics. Arthroscopy 2010; 26 (8): 1118-1129

- Скворцов Д. В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабиломе-трия. М.: МБН, 2007; 640 с.

- Illyes A, Kiss RM. Gait analysis of patterns with osteoarthritis of the hip joint. Facta universitatis 2010; 3 (1): 1-9

- Летов A.C., Барабаш Ю.А., Марков ДА. и др. Биомеханическая и нейрофизиологическая оценка эффективности методики тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки 2012; 17 (5): 1433-1440

- Ефимов А. П. Клинически значимые параметры походки. Травматология и ортопедия России 2012;(1): 60-65.