Рентгеноанатомические критерии, определяющие нестабильность тазобедренного сустава у детей

Автор: Шевцов В.И., Макушин В.Д., Тепленький М.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Представлена методика определения основных рентгенологических параметров, характеризующих нестабильность тазобедренного сустава. Приведены результаты измерения данных показателей у 62 пациентов с подвывихом и 101 пациента с вывихом бедра. Описанные рентгенологические критерии имеют ведущее значение при определении показаний к выполнению и объему реконструктивно-восстановительного вмешательства, а также при выборе оптимального варианта коррекции компонентов тазобедренного сустава.

Врожденный вывих бедра, нестабильность тазобедренного сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142120892

IDR: 142120892

Текст научной статьи Рентгеноанатомические критерии, определяющие нестабильность тазобедренного сустава у детей

Для определения характера соотношений суставных компонентов у больных с врожденным подвывихом бедра используются методики определения угла Виберга, степени покрытия головки бедра крышей впадины (СПГВ), оцениваются непрерывность линии Шентона. Измерения выполняются по рентгенограммам, выполненным в переднезадней проекции и при центрированном положении головки бедренной кости во впадине.

Центрально-краевой угол Виберга

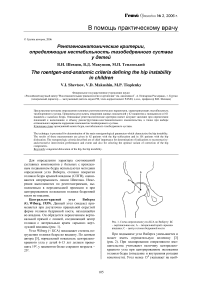

(G. Wiberg, 1939). Данный угол (индекс) применяется при достаточно правильной округлой форме головки бедренной кости, находящейся во впадине. Он образуется пересечением вертикальной прямой с линией, соединяющей центр головки с латеральным краем «крыши» вертлужной впадины (рис. 1).

Угол Wiberg (< БСА) показывает степень погружения головки бедра во впадину. По данным автора [5], нормальный показатель центральнокраевого угла у детей 6-13 лет должен превышать 19º, у пациентов более старшего возраста 25º.

Рис. 1. Схема определения угла БСА по Вибергу: БС вертикальная ось; А – латеральный край «крыши» впадины; С – центр головки бедренной кости

При подвывихе угол Виберга уменьшается и может иметь отрицательную величину [3] (рис. 2). При планировании оперативного вмешательства учитывают величину центральнокраевого угла при центрированном положении головки бедра (отведение и внутренняя ротация конечности). Угол менее 150 указывает на необ- ходимость оперативной коррекции вертлужной впадины. В клинической практике по углу Ви-берга можно осуществлять контроль за формированием сустава и оценивать достигнутый результат лечения. По данным литературы, величина центрально-краевого угла 10-14º у детей 613 лет и 15-19º у пациентов более старшего возраста свидетельствует о дисплазии вертлужной впадины. Более значительное снижение этого показателя указывает на децентрацию головки бедра [4].

Рис. 2. Рентгенограмма больной Н., 9 лет: угол Ви-берга справа 12º, слева – 30º. Правосторонняя дисплазия вертлужной впадины, подвывих головки бедренной кости. Соотношение костей в левом тазобедренном суставе в норме

Результаты исследования угла Виберга у 63 пациентов (71 сустав) с подвывихом бедра до лечения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение суставов по величине угла Виберга у больных с врожденным подвывихом бедра (по данным РНЦ «ВТО»)

|

Возрастные группы |

Величина угла Виберга (в градусах) |

Всего |

||||

|

<0 |

0-5 |

6-10 |

11-15 |

16-20 |

||

|

(в годах) |

Число больных (суставов) |

|||||

|

Переднезадняя проекция |

||||||

|

2,5-6 |

4 (4) |

5 (6) |

11 (14) |

- |

20 (24) |

|

|

7-11 |

12 (13) |

4 (5) |

5 (7) |

1 (1) |

22 (26) |

|

|

12-16 |

12 (12) |

5(5) |

3 (4) |

20 (21) |

||

|

После центрации головки во впадине |

||||||

|

2,5-6 |

1(1) |

3 (3) |

7 (8) |

9 (12) |

20 (24) |

|

|

7-11 |

8 (8) |

3 (4) |

6 (7) |

5 (7) |

22 (26) |

|

|

12-16 |

7 (7) |

5 (5) |

5 (5) |

2(2) |

1 (2) |

20 (21) |

Согласно данным таблицы 1, установлено, что в большинстве суставов (98,6 %) величина центрально-краевого угла не превышала 10º. Среди детей школьного возраста в половине наблюдений угол Виберга был отрицательный. При анализе рентгенограмм, выполненных в положении отведения и внутренней ротации конечности, отмечено, что в группе детей младшего возраста в 16,7 % случаях не удавалось достигнуть удовлетворительной центрации го- ловки во впадине. Среди пациентов 7-11 лет невозможность восстановления удовлетворительных взаимоотношений в суставе с помощью одномоментной закрытой центрации определена в 50 % наблюдений. У больных старшей возрастной группы изменение положения конечности позволяло достигнуть достаточного погружения головки в ацетабулярную ямку только в 19,1 % случаев.

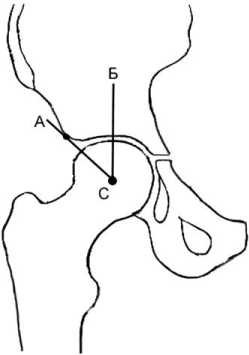

Для оценки соотношения темпов роста костей тазобедренного сустава можно использовать показатель степени покрытия головки бедра впадиной (СПГВ) . Его определяют при среднем положении конечности и центрированном положении головки во впадине. Степень покрытия высчитывают в долях или процентах (по Reimers) путем отношения размера части головки бедра, находящейся кнутри от линии Омбреда-на, к диаметру головки (рис. 3). В норме, по данным Reimers, показатель СПГВ должен быть больше 85 % [2]. По В.И. Садофьевой (1986) нормальное значение этого показателя для детей старше 5 лет – ¾ 1 [1].

б

а

Рис. 3. Схема определения степени покрытия головки бедра: АБ – линия Омбредана-Паркинса; а – диаметр головки; в – протяженность «крыши вертлужной впадины; б – рентгенограмма больной Ф., 15 лет. Правосторонний врожденный подвывих головки бедра, дисплазия впадины. СПГВ = 75 %

В таблице 2 представлено распределение суставов по степени покрытия головки впадиной у 63 пациентов (71 сустав) с подвывихом бедра до лечения.

Таблица 2 Распределение суставов по степени покрытия головки бедра впадиной у больных с врожденным подвывихом бедра (по данным РНЦ «ВТО»)

|

Возрастные группы (в годах) |

СПГВ (%) |

Всего |

|||

|

<60 % |

61-70 % |

71-85 % |

86-100 % |

||

|

Число больных (суставов) |

|||||

|

Переднезадняя проекция |

|||||

|

2,5-6 |

7 (8) |

11 (14) |

2 (2) |

20 (24) |

|

|

7-11 |

6 (6) |

6 (7) |

9 (12) |

1 (1)) |

22 (26) |

|

12-16 |

8 (8) |

9 (9) |

3 (4) |

20 (21) |

|

|

После центрации головки во впадине |

|||||

|

2,5-6 |

6 (8) |

14 (16) |

20 (24) |

||

|

7-11 |

6 (6) |

8 (9) |

8 (11) |

22 (26) |

|

|

12-16 |

2 (2) |

7 (7) |

9 (9) |

2 (3) |

20 (21) |

Данные таблицы 2 показывают, что удельный вес суставов с достаточной степенью покрытия головки крышей впадины составил 4,2 %. Значительный дефицит покрытия (<60 %) выявлен в 14 случаях только у пациентов школьного возраста. В 30 наблюдениях, из которых половину составили дети дошкольного возраста, после отведения и внутренней ротации бедра удавалось достигнуть достаточного покрытия головки крышей впадины. Выраженный дефицит покрытия (менее 70 %) центрированной головки бедра, выявленный в 15 суставах, наблюдался только среди пациентов средней и старшей возрастных групп. Данный показатель свидетельствовал о значительном недоразвитии тазового компонента сустава.

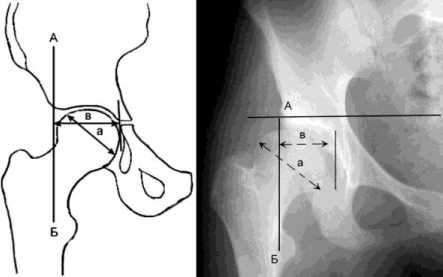

С целью ориентировки отклонений от нормы взаимоотношений сочленяющихся поверхностей костей тазобедренного сустава допустимо использовать построение вспомогательных линий Кальве и Шентона-Менара . По изломанности этих линий судят об относительной выраженности патологии (рис. 4). При ранней диагностике дисплазии тазобедренного сустава необходимо дифференцированное заключение, так как нарушение линий Шентона-Менара может наблюдаться и при других заболеваниях сустава: coxa vara, патологическом, паралитическом и спастическом вывихах. Необходимо учитывать, что погрешности в укладке при рентгенографии (наружная ротация конечности) могут влиять на форму линии даже в здоровом суставе.

Рис. 4. Рентгенограмма больного Д., 12 лет. Врожденный подвывих головки левой бедренной кости: справа дуга Кальве (АБ) и дуга Шентона-Менара (СД) непрерывны и ориентированы правильно. Слева: на стороне подвывиха ориентирующие дуги прерваны

Степень смещения головки бедра в краниальном направлении и возможность его устранения оцениваются по непрерывности линии Шентона. В таблице 3 отражены результаты измерений данного показателя, полученные при исследовании 63 больных с врожденным подвывихом бедра.

Таблица 3

Распределение суставов по степени нарушения линии Шентона у больных с врожденным подвывихом бедра (по данным РНЦ «ВТО»)

|

Возрастные группы (в годах) |

Степень нарушения линии Шентона (см) |

Всего |

||||

|

0 |

0,1-0,5 |

0,6-1,0 |

1,1-1,5 |

1,6-2,0 |

||

|

Число больных (суставов) |

||||||

|

Переднезадняя проекция |

||||||

|

2,5-6 |

8 (9) |

9 (10) |

3 (5) |

- |

20 (24) |

|

|

7-11 |

2 (2) |

9 (12) |

7 (8) |

4 (4) |

22 (26) |

|

|

12-16 |

1 (2) |

8 (8) |

7 (7) |

4 (4) |

20 (21) |

|

|

После центрации головки во впадине |

||||||

|

2,5-6 |

16 (20) |

4 (4) |

20 (24) |

|||

|

7-11 |

12 (16) |

6 (6) |

4 (4) |

22 (26) |

||

|

12-16 |

9 (10) |

6 (6) |

5 (5) |

20 (21) |

||

Как следует из таблицы 3, нарушение линии Шентона более 1,5 см, свидетельствовавшее о выраженной дислокации головки относительно впадины, отмечено в восьми суставах только у детей школьного возраста.

В младшей возрастной группе в 79,2 % случаев смещение головки бедра не превышало 1,0 см. При центрированном положении головки во впадине нарушение линии Шентона, определенное в четырех суставах (16,7 %), не превышало 0,5 см.

Среди пациентов 7-11 лет сохранившаяся после закрытой одномоментной центрации прерывистость линии Шентона, выявлена в 10 случаях (38,5 %), из них в четырех наблюдениях степень дислокации превышала 0,5 см.

В старшей возрастной группе удельный вес суставов, в которых при центрированном положении отмечено нарушение линии Шентона, составил 52,4 %. Невозможность восстановления непрерывности линии Шентона посредством изменения установки в тазобедренном суставе указывает на необходимость дополнительного вмешательства на мягкотканном компоненте сустава.

Степень нарушения линии Шентона при центрированном положении головки бедра мы рассматриваем как диагностический тест для определения способа восстановления взаимоотношений в сочленении. При разрыве линии Шентона более 1 см состояние сустава расценивается как маргинальный вывих, для устранения которого необходимо производить постепенное закрытое вправление. При подвывихе бедра центрацию головки во впадине осуществляют одномоментно.

У больных с врожденным вывихом бедра изучение взаиморасположения вертлужной впадины и проксимального конца бедренной кости целесообразно проводить по рентгенограммам, сделанным в переднезадней и крестцововертлужной проекциях. При маргинальном вывихе головка бедра располагается на уровне наружного края вертлужной впадины, при надацетабулярном над верхним краем, при подвздошном вывихе по задненаружной поверх- ности крыла подвздошной кости. Распределение суставов в зависимости от степени дислокации у 101 больного с врожденным вывихом бедра показано в таблице 4.

Таблица 4

Распределение исследуемых суставов больных по степени вывиха (по данным РНЦ «ВТО»)

|

Степень вывиха |

Возрастные группы (в годах) |

Всего |

||

|

2,5-6 |

7-11 1 |

12-16 |

||

|

Число больных (суставов) |

||||

|

Маргинальный |

6 (8) |

4 (4) |

2 (2) |

12 (14) |

|

Надацетабулярный |

13 (17) |

13 (13) |

11 (11) |

37 (41) |

|

Подвздошный |

23 (29) |

12 (17) |

17 (17) |

52 (63) |

|

Всего |

42 (54) |

29 (34) |

30 (30) |

101 (118) |

Как видно из таблицы 4, высокий подвздошный вывих наблюдался у 52 (51,5 %) пациентов и являлся преобладающим во всех возрастных группах. Маргинальный вывих, выявленный в 14 суставах (11,9 %), отмечен преимущественно у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Удельный вес надацетабулярных вывихов в младшей возрастной группе составил 31,5 %, у детей 7-11 лет – 38,2 %, среди подростков – 36,7 %.

У пациентов старше 12 лет для определения тактики лечения важное значение имеет соответствие размера головки объему суставной ямки. Для этого по рентгенограмме, выполненной в переднезадней проекции, рассчитывается коэффициент «впадина – головка», который представляет собой отношение расстояния от фигуры «слезы» до верхненаружного отдела впадины к диаметру головки. Анализ данных рентгенографии 50 пациентов 12-16 лет (51 сустав) показал, что в большинстве наблюдений (41 сустав) величина индекса была в пределах 1,0-2,0. В шести случаях вывиха бедра величина коэффициента «впадина-головка» превышала 2,5. В четырех суставах данный индекс был меньше 1,0. В указанных наблюдениях полученные показатели свидетельствовали о значительном несоответствии размеров головки и впадины. При вывихе бедра (9 суставов) это являлось противопоказанием для восстановления взаимоотношений в сочленении. При подвывихе бедра величина показателя «впадина-головка» меньше 1,0 указывала на нецелесообразность выполнения реконструктивных вмешательств, предусматривающих реориентацию вертлужной впадины.