Рентгенофлуоресцентный анализ и рентгеноспектральный микроанализ позднебоспорских статеров из фанагорийского и гай-кодзорских кладов (монетная техника и возможные источники медного сырья)

Автор: Абрамзон М.Г., Ефимова Ю.Ю., Копцева Н.В., Сапрыкина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях. Изучение состава древнего металла

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Боспорские статеры 285/286-341/342 гг. н. э. подверглись исследованию методами рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) с целью определения химического состава сплава и возможных источников медного сырья для чеканки монет. Установлено, что на боспорском монетном дворе применялась широкая номенклатура медных сплавов: медь, свинцовая, оловянная, оловянно-свинцовая и многокомпонентная бронзы, а также сплавы меди с добавками серебра. В условиях дефицита чистой меди на монетном дворе использовался медный лом, содержащий другие цветные металлы. Археометрические исследования позволяют проследить по годам эмиссий динамику деградации сплавов статеров, вызванную высокими темпами инфляции в правление Фофорса - Рескупорида VI. «Порча» медной монеты вызвана напряженными поисками государством финансов для борьбы с варварами. Полученные данные проливают новый свет на малоизвестные особенности монетного производства позднего Боспора.

Боспорское царство, монетное производство, монетные сплавы, рфа, рентгеноспектральный микроанализ, рудные источники меди

Короткий адрес: https://sciup.org/143176018

IDR: 143176018 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.402-413

Текст научной статьи Рентгенофлуоресцентный анализ и рентгеноспектральный микроанализ позднебоспорских статеров из фанагорийского и гай-кодзорских кладов (монетная техника и возможные источники медного сырья)

Недавние открытия крупных позднебоспорских кладов из Фанагории и Гай-Кодзора ( Абрамзон, Кузнецов , 2017; Абрамзон и др . 2019) дали возможность

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-18-00193 в рамках темы «Начальный период истории денег: переход от полновесной монеты к знаку условной стоимости».

впервые провести широкомасштабные исследования химического состава сплава статеров конца III – перв. пол. IV в. н. э. ( Сапрыкина, Гунчина , 2017; Abramzon et al. 2020), которые выявили изменения в «чистоте» меди – основном типе сырья для чеканки денег на боспорском монетном дворе в этот период. Как правило, изменения химического состава монетного сплава указывают на дефицит драгоцен-ного/недрагоценного металла у эмитента и/или смену источников поставки сырья на монетный двор в связи с изменением политической ситуации и направлений экономических связей. Подобный резкий «переход» редко удается проследить на археологических материалах, когда точная дата производства и употребления тех или иных изделий из металла не всегда известна. Тем ценнее данные, получаемые при изучении боспорских статеров, имеющих абсолютную датировку.

Монетное производство на позднем Боспоре, особенно при Рескупориде VI, функционирует в условиях напряженной политической и экономической ситуации в Северном Причерноморье, сопровождавшейся вторжениями на Боспор сармато-аланских и германских племен Меотиды. Эти рейды привели к нескольким перерывам в боспорской чеканке и в конечном счете ее полному прекращению в 341/342 г. н. э. Негативные процессы в экономике не замедлили отразиться на монетном производстве еще на рубеже II‒III вв. н. э. В начале 230-х гг. н. э. Боспор отказался от выпуска золотых монет, а затем перестал чеканить и серебро, которое заменили биллон и, наконец, медь. Как показал Фанагорийский клад 2011 г., биллонные монеты окончательно выпадают из обращения к началу IV в., и в ходу остаются только медные монеты, темпы чеканки которых резко возросли из-за инфляции.

Проведенный анализ химического состава боспорских статеров III‒IV вв. н. э. из данных кладов позволяет предполагать наиболее вероятные источники меди и возможную переориентацию монетного двора на альтернативные источники сырья в условиях дефицита металла.

Методика исследования

Анализ химического состава металла монет выполнялся по методу безэта-лонного рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) на спектрометре M‒1 Mistral (Bruker, Германия). При исследовании античных монет этот метод применяется с 1970-х гг. (Methods of chemical…, 1972). Изучались монеты из Фанагорийского клада 2011 г. (3695 экз.) и трех кладов, найденных в с. Гай-Кодзор в окрестностях Анапы (1362 экз.). Таким образом, анализируемая выборка составила более 5000 экз. До сих пор подобные исследования ограничивались единичными монетами, в лучшем случае, несколькими десятками.

Важным моментом исследования являлось проведение его в музейных условиях с использованием неразрушающего метода РФА, позволяющего изучить как состав поверхностного слоя, так и состав металла монет на глубине около 10 мкм. РФА выполнялся по двум-трем точкам для каждой из монет, стандартное время измерения 30 сек, напряжение 50 кV (методику измерений см.: Сапрыкина, Гунчина, 2017). При обработке результатов анализа металла монет, выполненных из «чистой» меди и из сплавов на основе меди, особенно из сплавов со свинцом, учитывалась способность этого элемента к ликвации. Монеты предварительно прошли реставрацию.

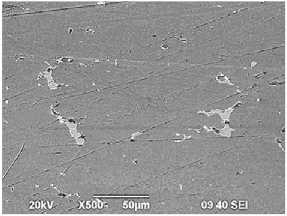

Сопоставление данных, полученных методом РФА для серии монет из состава Фанагорийского клада 2011 г., с результатами металлографического исследования этих же монет показало достаточно высокую корреляцию результатов по содержанию легирующих компонентов в сплавах и основных микропримесей металла ( Равич, Сапрыкина , 2019).

Для анализа поверхности монет применялся также метод оптической (световой) микроскопии, который выполнялся на стереомикроскопе Meiji Techno RZ-B при увеличениях ×7,5 с использованием системы компьютерного анализа изображений Thixomet PRO, что позволяло строить панорамные изображения всей площади анализируемой поверхности. Помимо световой микроскопии использовалась сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) ( Гоулдстейн и др. , 1984; Ingo al. , 2004; Scanning Microscopy…, 2006) в комплексе с методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Эти методы также являются неразрушающими методами исследования, что важно при изучении археологических артефактов. Система СЭМ/РСМА позволяет провести поэлементный анализ исследуемого участка поверхности образца размером около 5 мкм, выполнить сканирование и картирование элементов поверхностного слоя.

Исследование методом СЭМ выполнялось с помощью растрового электронного микроскопа JSM 6490 LV в режиме вторичных электронов, а РСМА проводился с использованием специальной приставки к сканирующему микроскопу – системы INCA Energy.

Результаты и их обсуждение

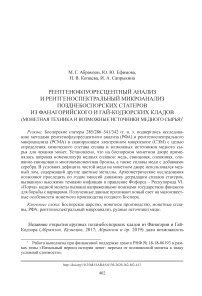

Изучение химического состава металла для такой большой серии монет позволило определить, что для изготовления боспорских статеров в 285/286‒341/342 гг. использовалась широкая номенклатура металлов и сплавов: медь (Cu), «свинцовая бронза» (Cu‒Pb), оловянная бронза (Cu‒Sn) оловянно-свинцовая бронза (Cu‒Pb‒Sn), многокомпонентная бронза (Cu‒Pb‒Sn‒Zn), латуни (Cu‒Zn, Cu‒Sn/ Pb‒Zn), сплавы на основе меди с присадкой серебра ( Абрамзон и др. , 2019). В выборке превалирует оловянно-свинцовая бронза, все остальные типы сплавов представлены в небольших объемах, что демонстрирует, например, их соотношение в выборке монет правления Фофорса (рис. 1).

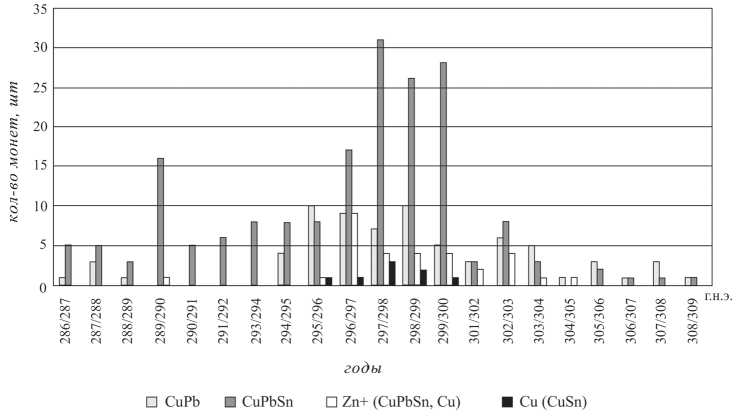

Монеты из меди занимают в выборке основной объем, при этом четко фиксируется появление т. н. загрязненной меди, т. е. меди, в которой содержание свинца варьирует в среднем в пределах 2‒3 %, максимально до 4‒5 % (рис. 2). До 322 г. н. э. количество монет из «загрязненной» меди не очень велико и составляет около 10 % от выборки монет этого периода. Однако уже с 323 по 327 г. резко возрастают темпы чеканки – в 15‒16 раз ( Исанчурин Р., Исанчурин Е., 1989. С. 88) и достигают пика в 325/326 и 326/327 гг. н. э. ( Фролова , 1997. С. 128). Как следствие дефицита медного сырья заметно увеличивается объем монет из «загрязненной» меди. Инфляцию и такую «порчу» монеты можно связать с напряженной военной обстановкой в регионе, вызванной активностью племен Меотиды. Использование

Рис. 1. Соотношение типов сплавов в выборке монет правления Фофорса

Рис. 2. Динамика изменения объема монет из сплава Cu‒Pb («загрязненная» свинцом медь) в составе Третьего Гай-Кодзорского клада

«загрязненной» меди позволяло, по всей видимости, увеличивать объемы чеканки вкупе с активным использованием тройного и многокомпонентного сплавов, полученных в результате переплавки лома цветного металла.

«Загрязненная» медь, из которой чеканились монеты царей Радамсада и, в большем объеме, Рескупорида VI, может представлять собой «черновую» медь, полученную путем металлургической плавки медного вторичного сырья (лома), содержащего другие цветные металлы. Следующим этапом обработки «черновой» меди, как правило, является рафинирование (т. е. очистка от примесей). Другим вариантом выступает использование на определенном этапе искусственно легированной («загрязненной») свинцом меди, которую, возможно, получали в результате сплавления меди и свинцовой бронзы (переплавка лома). Однако нельзя исключить того, что появление на рынке подобной «загрязненной» меди может свидетельствовать и о смене рудного источника вследствие прекращения по какой-то причине взаимодействия с Боспором центра, поставлявшего более чистую медь, или о появлении новых источников медного сырья, «предлагавших» низколегированные свинцом бронзы.

Вопрос выявления рудных источников сырья, поступавшего на конкретную территорию, в различные исторические периоды является одним из наиболее сложных и в то же время перспективных для исследования вопросов в изучении древней цветной металлообработки. Для определения наиболее вероятного месторождения, откуда поступал тот или иной металл (в частности, медь), применяются: метод изотопного анализа ( Капитонов и др. , 2007. С. 274‒282; и др.), а также метод определения рудного источника по набору микропримесей меди ( Pollard et al. , 2018; и др.).

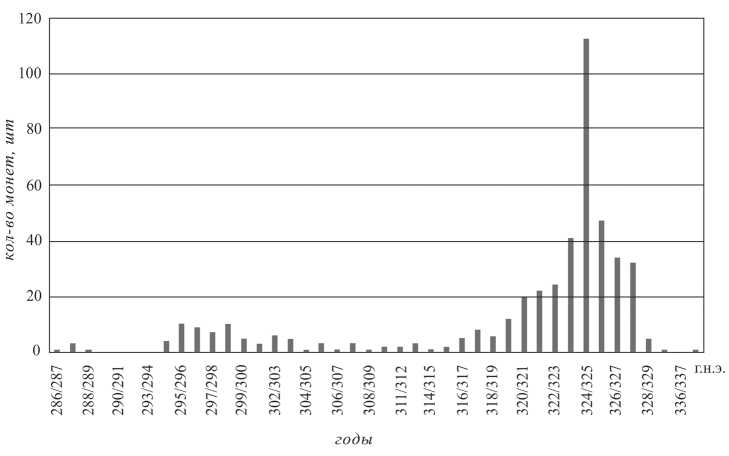

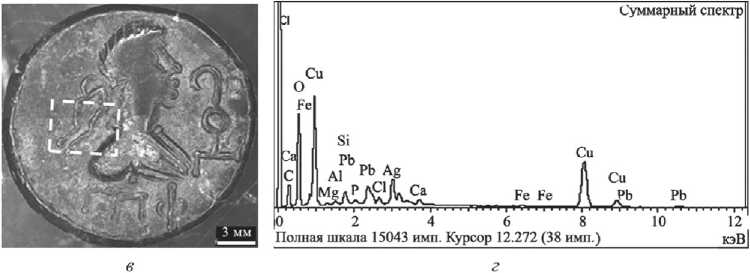

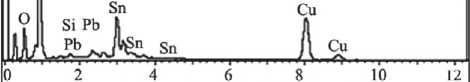

Медь боспорских статеров III‒IV вв. н. э., как показали результаты РФА и РСМА, содержит микропримеси олова, цинка, железа, сурьмы, свинца (рис. 3: а‒г ). Среди монет Фофорса (285/286‒308/309) зафиксирована также небольшая выборка монет, металл которых содержит примесь мышьяка и следы фосфора2 (рис. 3: в‒е ).

Известно, что медь кавказских, а также групп балканских и уральских месторождений обладает своими отличительными чертами. Самыми широкими обследованиями были охвачены месторождения, имеющие следы древних выработок и расположенные на Урале ( Черных, Кузьминых , 1989). Древние уральские месторождения, где велась добыча меди в начале I тыс. н. э., преимущественно представлены медистыми песчаниками, из которых в процессе плавки получали «чистую» медь, близкую по показателям к современной электролитической меди. Эти месторождения, как правило, сложены такими минералами меди, как водные карбонаты меди, самородная медь, халькозин (Cu2S) и др. Еще одной формацией медистых песчаников являются сланцевые породы осадочного генезиса, в составе которых присутствуют сульфиды меди (борнит – Cu5FeS4, халькозин – Cu2S, халькопирит – CuFeS2), содержащие немного цинка, свинца, серебра, молибдена ( Магакьян , 1955). Известно, что на части уральских медных месторождений встречалась медь и в виде «медной черни». Отмечается срав-

Рис. 3. Исследуемый участок поверхности статеров Фофорса (Фанагорийский клад, № 2413) из сплава с примесью олова ( а ), № 2402 из сплава с примесями железа и фосфора ( в ) и № 2401 из сплава с примесью мышьяка ( д ) и спектры с указанных участков ( б, г, е )

нительная чистота песчаников от вредных примесей, «…отсутствие которых (главным образом, сурьмы и мышьяка), позволяло в прежнее время простыми металлургическими способами получать медь хорошего качества. Выплавляемая медь обладала такой чистотой», что не подвергалась рафинированию. Вместе с тем, «отрицательными качествами руд медистых песчаников нужно считать отсутствие в них золота и серебра» ( Третьяков , 1928).

Поскольку анализируемый металл, как показали результаты РФА, содержит кроме прочих элементов золото и серебро на уровне микропримесей, это указывает на рудный источник иного региона. Возможно, таким регионом является Кавказ, где, так же как и на Урале, с эпохи бронзы велась добыча меди из медноколчеданных, медно-пирротиновых, полиметаллических, свинцово-се-ребряных и других типов месторождений ( Иессен , 1935). Кроме меди в кавказских рудах содержатся, как правило, такие элементы, как молибден, никель, свинец, цинк, золото. Свинец и цинк обычно встречаются совместно в полиметаллических рудах, в которых помимо меди присутствуют сульфиды свинца, цинка и в виде примесей – золото, серебро, кадмий, индий, висмут и некоторые другие металлы.

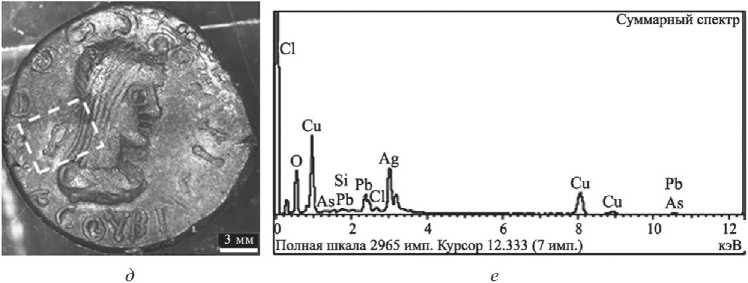

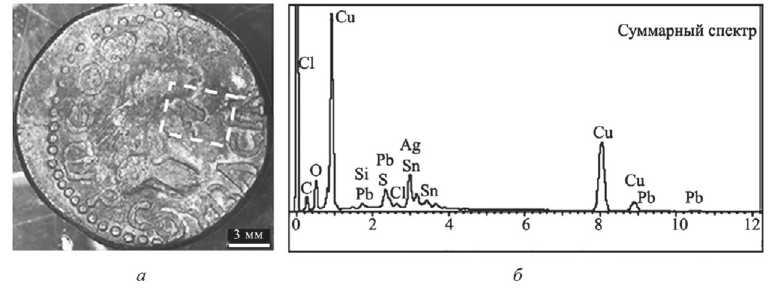

Исследуемые клады дают возможность проследить динамику того, какой из типов сплавов в конкретный хронологический период был более употребим для чеканки монет. Так, монеты Фофорса, чеканенные в промежуток от 286/287 по 299/300 г. н. э., изготовлены преимущественно из оловянно-свинцовой бронзы (Cu‒Pb‒Sn) (рис. 4). Очень малый процент монет чеканился из многокомпонентного сплава (Cu‒Pb‒Sn‒Zn), полученного в результате переплавки лома цветного металла. Встречаются также монеты, изготовленные из оловянно-свин-цовой бронзы (Cu‒Pb‒Sn) с присадками серебра (рис. 5). Все это свидетельствует, скорее, о том, что при Фофорсе было крайне важно сохранять номинал боспорского статера, который поддерживался использованием либо меди, либо оловянно-свинцовой бронзы определенной рецептуры, и для поддержания этого номинала могли применять в том числе и лом цветного металла. Возможно, одним из важных моментов поддержания номинала для боспорского статера помимо прочего являлось соответствие цветовой гамме полноценных медных монет, что может объяснить выбор оловянно-свинцовой бронзы, поскольку сплав с такой рецептурой имеет вид, наиболее близкий к красному цвету меди ( Флеров , 2001). Таким образом, при Фофорсе по причине дефицита серебра у государства происходит замена биллонных статеров медными, не имеющими визуальных признаков «порчи» металла.

Следует отметить, что присутствие в рентгеновских спектрах, снятых с поверхности группы статеров Фофорса 286/287 г. н. э., пиков серебра свидетельствует о серебрении монет, изготавливаемых из сплавов на основе меди, а наличие в них пиков хлора, кальция, магния позволяет предполагать использование для серебрения статеров пасты, компонентами которой помимо хлорида серебра могли быть хлорид натрия, хлорид аммония, гидротартрат калия, хлорид ртути и мел в качестве загустителя. Такая техника серебрения, предположительно, применялась в римском монетном деле конца III – начала IV в. н. э. и, видимо, могла использоваться при изготовлении небольшого количества посеребренных статеров Фофорса исключительно в 286/287 г. н. э. ( Abramzon et al. , 2020).

Рис. 4. Исследуемый участок поверхности статера Фофорса (Фанагорийский клад, № 2414) из оловянно-свинцовой бронзы (Cu‒Pb‒Sn) ( а ) и его характеристический спектр ( б )

Рис. 5. Электронное изображение ( а ) и характеристический рентгеновский спектр ( б ) центральной области поперечного шлифа, изготовленного с гурта статера № 2398 из оловянно-свинцовой бронзы (Cu‒Pb‒Sn) с присадками серебра

Суммарный спектр

Си

Ag

Полная шкала 6310 имп. Курсор 12,322 (16 имп.)кэВ

Однако из-за нехватки серебра государство отказалось от практики серебрения статеров, применявшейся еще при Тейране, Савромате IV и даже в начале правления Фофорса (только в 286/287 г. н. э.), и в последующие годы перешло к чеканке денег из меди или из сплавов на ее основе. При Радамсаде и в особенности Рескупориде VI инфляционные процессы на Боспоре усилились, что выразилось в «порче» уже медных монет за счет использования плохо очищенной меди или лома цветного металла. В дело шел любой металл; часто монеты, битые общей парой штемпелей, делались из разного сплава. Все это указывает на то, что боспорский монетный двор эпизодически загружался в этот период различным по своему составу металлом ( Голенко, Сокольский , 1968. С. 82; Абрамзон и др. , 2019. С. 336, 337).

Соответственно, резкое увеличение объема медных статеров, чеканенных из плохо очищенной («черновой») меди, также было вынужденным. Отсутствие в обеих выборках из Гай-Кодзорских кладов большого количества стате-ров из «чистой» меди свидетельствует о ее дефиците и невозможности увеличения объемов чеканки из «чистой» меди, полученной путем рафинирования. И, значит, не исключено, что появление на рынке «черновой» меди может свидетельствовать об изменении источника поступления металла, прекращении по какой-то причине взаимодействия с Боспором центра, «поставлявшего» рафинированную медь. На наш взгляд, четко фиксируемая смена типов сплавов и металлов говорит, скорее, в пользу тезиса о переориентации деятельности боспорского монетного двора в период правлений Радамсада и Рескупорида VI с одного источника на другой.

«Загрязненная» медь, из которой чеканились монеты Радамсада и, в большем объеме, Рескупорида VI, представляет собой, предположительно, «черновую» медь. Таким образом, в период правления Рескупорида VI могли либо смениться центры поставки медного сырья для последующей его обработки, либо измениться подходы к использованию этого медного сырья, когда в целях резкого увеличения объемов чеканки происходит отказ от этапа очистки (рафинирования) металла. Нельзя исключить также для этого периода и смену рудного источника, и переориентацию на поставки меди, полученной, в отличие от времени правления Фофорса, из других типов руд, однако этот вопрос требует дополнительного исследования.

Список литературы Рентгенофлуоресцентный анализ и рентгеноспектральный микроанализ позднебоспорских статеров из фанагорийского и гай-кодзорских кладов (монетная техника и возможные источники медного сырья)

- Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д., 2017. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории. М.: ИА РАН. 748 с. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 5.)

- Абрамзон М. Г., Новичихин А. М., Сапрыкина И. А., Смекалова Т. Н., 2019. Третий Гай-Кодзорский клад позднебоспорских статеров. М.: ИА РАН. 344 с.

- Голенко К. В., Сокольский Н. И., 1968. Клад 1962 г. из Кеп // НЭ. Т. 7. М.: Наука. С. 72–126.

- Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лифшин Э., 1984. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. Т. 1. М.: Мир. 348 с.

- Иессен А. А., 1935. Работы на Сулаке. Отчет о работах // Археологические работы Академии на новостройках в 1932–33 гг. Т. 2. М.; Л.: ОГИЗ. С. 34‒35. (ИГАИМК; вып. 110).

- Исанчурин Р. А., Исанчурин Е. Р., 1989. Монетное дело царя Радамсада // НЭ. Т. 15. М.: Наука. С. 53–96.

- Капитонов И. Н., Лохов К. И., Бережная Н. Г., Матуков Д. И., Боковенко Н. А., Зайцева Г. И., Скотт Е. М., 2007. Комплексные изотопные исследования бронзовых изделий скифской эпохи из различных памятников Центральной Азии // Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях: материалы конференции, посвященной 50-летию радио-углеродной лаборатории ИИМК РАН (9–12 апреля 2007 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред.: Г. И. Зайцева, М. А. Кулькова. СПб.: ИИМК РАН. С. 274‒282.

- Магакьян И. Г., 1955. Рудные месторождения. М.: Госгеолтехиздат. 335 с.

- Равич И. Г., Сапрыкина И. А., 2019. Особенности состава и техники изготовления боспорских монет, происходящих из клада, найденного в Фанагории // Исследования в консервации культурного наследия: материалы Междунар. науч.-методич. конф. (Москва, 24–26 октября 2017 г.). Вып. 5. М.: Принт. С. 213–222.

- Сапрыкина И. А., Гунчина О. Л., 2017. Химический состав металла боспорских статеров Фанагорийского клада 2011 г. // Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории. М.: ИА РАН. C. 272–483. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 5.)

- Третьяков Н. А., 1928. О современной промышленной ценности Пермских медистых песчаников // Материалы по изучению Камского Приуралья. Вып. 1. Пермь: Полиграфтрест. С. 1‒15.

- Флеров А. В., 2001. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. М.: В. Шевчук. 288 с.

- Фролова Н. А., 1997. Монетное дело Боспора (середина I в. до н. э. середина IV в. н. э.). Ч. I. Монетное дело Боспора 49/48 г. до н. э. – 210/211 г. н. э. М.: Эдиториал УРСС. 448 с.

- Черных E. H., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии. М.: Наука. 319 с.

- Abramzon M. G., Baryshnikov M. P., Efimova Yu. Yu., Koptseva N. V., Saprykina I. A., Smekalova T. N., 2020. X-Ray Microanalysis of Surface of the AD 286/287 Staters of Thothorses: New Data on the Silvering Process of the Bosporan Coins // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Vol. 14. No. 3. P. 529–533.

- Ingo G. M., Angelini E., de Сaro T., Bultrini G., 2004. Combined use of surface and micro‒analytical techniques for the study of ancient coins // Applied Physics A. No. 79. P. 171‒176.

- Methods of chemical and metallurgical investigations of ancient coinage / Eds.: E. T. Hall, D. M. Metcalf. London: Royal Numismatic Society, 1972. 446 p. (Royal Numismatic Society Special Publication; no. 8.)

- Pollard A. M., Bray P., Cuénod A., Hommel P., Hsu Y.-K., Liu R., Perucchetti L., Pouncett J., Saunders M., 2018. Beyond Provenance. New Approaches to Interpreting the Chemistry of Archaeological Copper Alloys. Leuven: Leuven University Press. 228 p., il. (Studies in Archaeological Sciences; 6.)

- Scanning Microscopy for Nanotechnology: Techniques and Applications / Eds.: W. Zho, Z. L. Wang. New York: Springer, 2006. 522 p.