Рентгенологическая динамика репаративного остеогенеза при удлинении бедренной кости у больных дисхондроплазией

Автор: Балабанов В.А., Осипова Е.В., Попков Д.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Важным вопросом при лечении деформаций и укорочений конечностей у больных дисхондроплазией является определение степени перестройки хондроматозных очагов при постепенной дистракции как на уровне остеотомии, так и в прилежащих отделах удлиняемой кости. На примере 13 пациентов с болезнью Оллье (17 этапов оперативного лечения методом чрескостного остеосинтеза) изучена рентгенологическая динамика костеобразования при удлинении бедра, а также изменение оптической плотности кости и распределения структур с различной степенью минерализации как на уровне удлинения, так и на прилегающих участках. По результатам визуальной и компьютерной оценки рентгенограмм выявлен ряд особенностей формирования дистракционного регенерата при удлинении конечностей у больных дисхондроплазией.

Дисхондроплазия, репаративный остеогенез, удлинение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121025

IDR: 142121025

Текст научной статьи Рентгенологическая динамика репаративного остеогенеза при удлинении бедренной кости у больных дисхондроплазией

Дисхондроплазия относится к врожденным системным заболеваниям и является одной из разновидностей хрящевой дисплазии. Сущность патологических изменений сводится к нарушению обызвествления и резорбции хряща эпифизарной пластинки с увеличением его в направлении метафиза в сочетании с пролиферацией и персистенцией хондроцитов. Эти изменения происходят одновременно с ростом костей в длину, вследствие чего участки с нарушением обызвествления и резорбции хряща смещаются по оси к метафизу и далее к диафизу, занимая центральное или периферическое положение [2]. С.А. Рейнберг отмечает, что ближе к пубертатному возрасту хрящевая ткань замещается костной и хрящевые просветления на рентгенограммах уменьшаются, что отражает естественное течение заболевания [9].

Тем не менее, одним из ключевых вопросов при лечении деформаций у больных дисхондро-плазией остается выявление степени перестройки хондроматозных очагов при постепенной дистракции как на уровне остеотомии, так и в прилежащих отделах удлиняемой кости, так как от степени перестройки патологической ткани в большой степени зависит развитие рецидивов или появление новых деформаций. В литературе встречаются противоречивые сведения относительно оссификации хрящевых очагов в зоне удлинения. По мнению ряда авторов, происходит образование регенерата нормальной здоровой кости, даже если остеотомия была выполнена через очаг патологической хондроматозной ткани [7, 8, 13]. Часть исследователей сходятся во мнении о перестройке очагов диспластиче-ской хрящевой ткани в костную в дистракционном регенерате при остеосинтезе методом Илизарова [1, 6]. Другие авторы отмечают присутствие патологической хрящевой ткани в дистракционном регенерате, указывают на наличие очагов хондроматоза в зоне удлинения, не претерпевших изменений по сравнению с исходными данными [3, 4].

Целью настоящего исследования явилось изучение рентгенологической динамики костеобразования при удлинении бедра у пациентов с болезнью Оллье, а также изменение оптической плотности кости на уровне удлинения и приле- гающих участках, что косвенно может отражать замещение хондроматозной ткани костной.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучены 196 рентгенограмм бедер 13 пациентов (средний возраст 13,8 1,96 лет на начало лечения), которым выполнено 17 этапов удлинения сегмента. Период дистракции в двух случаях продолжался менее 40 дней, в 9 случаях – 55-63 дня, в шести случаях – 90-120 дней. Величина удлинения составила в среднем 5,6±2,05 см (от 3 до 10 см). Длительность остеосинтеза – 161±34,12 дней, индекс остеосинтеза бедра – 21,2±3,65 дн/см. Из этой группы при анализе рентгенологической динамики были выделены 2 случая удлинения бедра с интрамедуллярным армированием. В различные сроки периода дистракции (10, 30, 60, 90-120 дней) и фиксации (30, 60, 90, 120 дней) визуально были изучены основные рентгенологические признаки репаративной регенерации (структура регенерата, наличие и протяженность «зоны роста», наличие и величина периостальных структур на отломках, величина поперечника регенерата по сравнению с поперечником концов отломков), рекомендуемые при оценке репаративного остеогенеза [5, 10, 12].

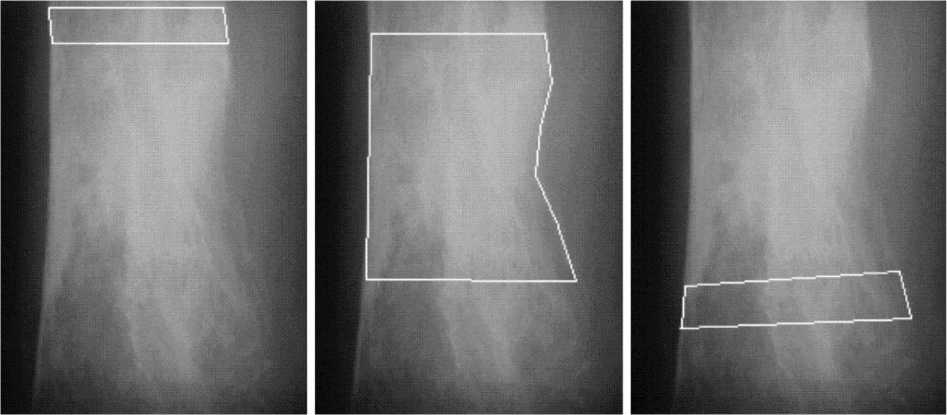

Компьютерный анализ изображений рентгенограмм выполняли на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф» (регистрационное удостоверение МЗ РФ № 98/219-137). На оцифрованных изображениях рентгенограмм в опытной группе до операции оконтуривали зоны кости с патологическими изменениями высотой 2 см, где в последующем будет сделана остеотомия, новообразованного участка кости, а также проксимального и дистального прилежащих костных участков на высоту 1 см от границы зоны новообразованной кости в периоды: сразу после снятия аппарата и через 1 год после снятия аппарата

(рис. 1). В качестве контроля были отобраны рентгенограммы здоровых бедер 6 пациентов с врожденными и посттравматическими укорочениями конечностей. Измеряли площадь и среднюю интенсивность (яркость) выделенных участков. Дополнительно на уровне каждого исследуемого участка измеряли среднюю интенсивность мягких тканей и фона изображения рентгенограмм. Полученные данные использовали для расчета оптической плотности (ОП) по формуле: ОП=lg((Иу-Имт)/Иф), где ОП оптическая плотность, усл. ед.; Иу – средняя интенсивность тени исследуемого участка, усл.ед.; Имт средняя интенсивность тени мягких тканей, усл.ед.; Иф – средняя интенсивность фона изображения рентгенограммы, усл.ед.

В площади каждого исследуемого участка рассчитывали доли костных структур с различной ОП, отражающих их степень минерализации. При этом костные структуры с ОП от 0 до 0,20 условных единиц считали очень слабоминерализованными, от 0,21 до 0,40 условных единиц считали слабоминерализованными; от 0,41 до 0,60 – среднеминерализованными; от 0,61 и выше – высокоминерализованными.

Для обработки цифровых данных использовали программы Microsoft Excel – 97 и «Attestat» (версия 1.0). Значимость полученных результатов оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента или непараметрического критерия Вилкоксона. Различия считали значимыми при Р<0,05.

Рис. 1. Выделение трех зон для компьютерного анализа изображений рентгенограмм бедра пациентки П. после снятия аппарата

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные рентгенологические признаки репаративной регенерации периода дистракции в группе без интрамедуллярного армирования и при удлинении с сочетанием аппарата Илизарова и внутрикостных изогнутых спиц представлены в таблице 1.

К 10-14 дням дистракции лишь у одного пациента в диастазе не определялись признаки регенерата. У остальных регенерат имел однород- ную гомогенную структуру. При этом глыбчатые включения диаметром 1-3 мм высокой оптической плотности, присутствовавшие в хондрома-тозных очагах на уровне остеотомии и до операции, четко определялись в диастазе. Тени периостальных напластований на отломках присутствовали у 5 из 15 больных первой группы. При удлинении с интрамедуллярными спицами периостальные напластования отсутствовали.

Таблица 1

Признаки репаративной регенерации в первой и второй серии в период дистракции

|

Срок |

Изучаемый признак |

Без армирования |

Интрамедуллярное армирование |

|

>s к ст о о е^ S cd к |

Поперечник регенерата и поперечник концов отломков |

8 – меньше на 2-13 мм

|

1 – равны 1 – меньше на 2 мм |

|

Протяженность «зоны роста» |

- |

- |

|

|

Пересечение «зоны роста» трабекулярными тенями |

- |

- |

|

|

Структура регенерата |

1 – нет 4 – облаковидная 4 – облаковидно-глыбчатая 6 - глыбчатая |

1 – облаковидная, 1 – глыбчатая |

|

|

Тени периостальных структур на отломках |

10 – нет 5 - от 10 до 35 мм, толщиной 1-3 мм |

- |

|

|

и ст о СТ н S |

Поперечник регенерата и поперечник концов отломков |

5 – меньше на 2-7 мм 2 – равны 8 – больше на 1-20 мм |

1 – равны, 1 – меньше на 5 мм |

|

Высота «зоны роста» |

9 – нет 6 – 4-10 мм |

5-12 мм |

|

|

Пересечение «зоны роста» трабекулярными тенями |

10 – нет 2 – отдельные тени 3 – сплошь |

1 – нет, 1 – отдельные тени |

|

|

Структура регенерата |

3 – облаковидно-глыбчатая 6 - глыбчатая 6 – продольноисчерченная |

2 – продольноисчерченная |

|

|

Тени периостальных структур на отломках |

9 нет 1 от 15 до 98 мм, толщиной 2-10 мм |

1 – нет 1 от 12 до 40 мм, толщиной 1-2 мм |

|

|

И СТ о о ст cd & о S |

Поперечник регенерата и поперечник концов отломков |

6 – меньше на 3-13 мм 2 – равны 5 – больше на 3-12 мм |

больше на 2-8 мм |

|

Высота «зоны роста» |

от 2 до 23 мм |

от 2 до 10 мм |

|

|

Пересечение «зоны роста» трабекулярными тенями |

3 – нет 7 – отдельные тени 3 – сплошь |

1 – отдельные тени, 1 – сплошь |

|

|

Структура регенерата |

1 – глыбчато-продольноисчерченная

|

2 продольноисчерченная |

|

|

Тени периостальных структур на отломках |

4 нет 9 от 17 до 105 мм, толщиной 1-10 мм |

от 25 до 35 мм, толщиной 1-2 мм |

|

|

О (N О (СТ S о СТ Я и СТ cd СТ н S |

Поперечник регенерата и поперечник концов отломков |

2 – меньше на 3-5 мм 2 – равны 2 – больше на 3-17 мм |

|

|

Высота «зоны роста» |

от 3 до 30 мм |

||

|

Пересечение «зоны роста» трабекулярными тенями |

4 – отдельные тени 2 – сплошь |

||

|

Структура регенерата |

6 – продольноисчерченная |

||

|

Тени периостальных структур на отломках |

2 - нет 4 - от 25 до 45 мм, толщиной 1-6 мм |

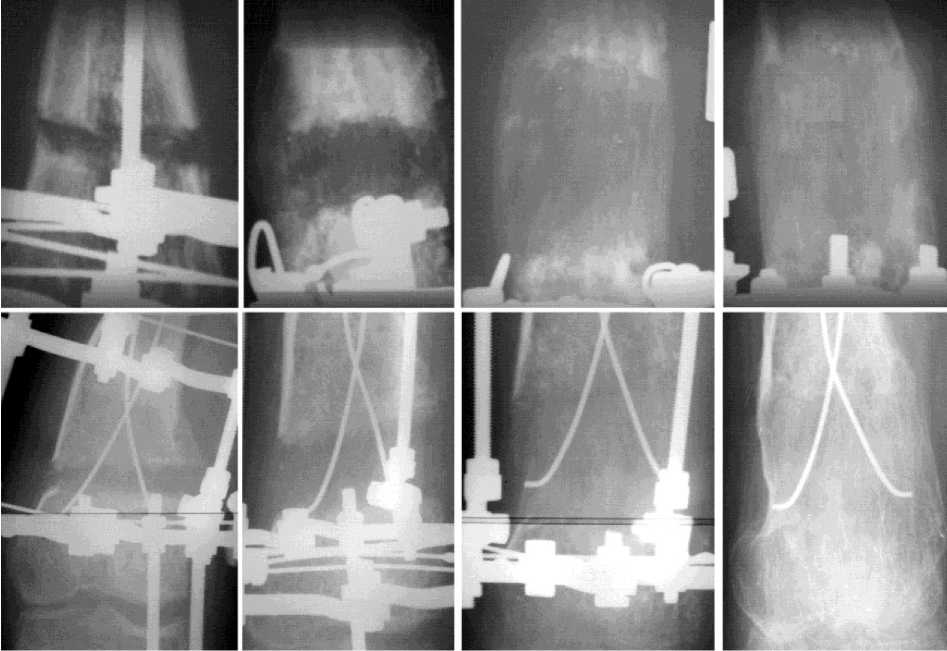

Особенностью формирования регенерата в первой группе являлось довольно длительное сохранение однородной гомогенной структуры регенерата (рис. 2). Так, через 30 дней дистракции в первой группе у 9 из 15 пациентов регенерат имел облаковидное или глыбчатое строение. Лишь у шести больных регенерат имел продольно исчерченную структуру с высотой зоны роста от 4 до 10 мм, пересеченную только в трех случаях расположенными близко друг к другу тенями, исходящими из костных отделов регенерата. Периостальные напластования преимущественно по медиальной и задней поверхностям проксималь- ного и дистального отломков протяженностью от 15 до 98 мм определялись лишь у одного пациента. Следует отметить, что в 8 из 15 случаях поперечник регенерата был больше на 1-20 мм поперечника прилежащих концов отломков. Отдельные глыбчатые включения по-прежнему персистировали в диастазе, распределяясь по его длин-нику.

В этот же срок исследования при удлинении с интрамедуллярным армированием регенерат имел продольно исчерченную зональную структуру. Высота зоны просветления – 5 и 12 мм, в одном случае пересечена отдельными тенями. Периостальные наслоения присутствовали также только в одном случае.

Через 60 дней дистракции в первой группе у трех пациентов по-прежнему отсутствовала структурность регенерата, он был облаковидный или облаковидно-глыбчатый. Следует отметить, что во всех этих трех случаях в конечном итоге отмечено замедление процессов ремоделирования в регенерате и консолидации (индекс фиксации был 25, 40,8 и 55,6 дн/см). Еще у троих пациентов регенерат становился продольно исчерченным в части, соотвествовавшей выпуклой стороне исходной деформации, т.е. там, где в процессе удлинения и коррекции темпы дистракции были ниже. В другой части структура регенерата оставалась глыб-чатой. У остальных пациентов регенерат имел продольно исчерченную структуру, высота зоны просветления была от 2 до 23 мм, пересеченная отдельными (7 случаев) или сплошь (3 случая) трабекулярными тенями. У этих больных костные отделы регенерата были представлены тенями преимущественно сочетанного эндо- и периостального происхождения.

У больных с интрамедуллярным армированием регенерат оставался структурным во всех отделах, несмотря на одновременно производимое удлинение и коррекцию деформации (рис. 2). Высота зоны просветления не превышала 10 мм, была пересечена отдельными или множеством трабекулярных теней. Костные отделы регенерата были представлены тенями эндо- и периостального происхождения, равными между собой.

а б в г

Рис. 2. Примеры формирования дистракционного регенерата, верхний ряд – без интрамедуллярных спиц, нижний ряд – с армированием: а – 10 дней дистракции, б – 30 дней дистракции, в – 60 дней дистракции, г – вверху 60 дней фиксации, внизу – после снятия аппарата (53 дня фиксации)

В случае длительности дистракции 90-120 дней у всех больных регенерат приобретал зональное строение. Высота зоны роста была от 3 до 30 мм и пересекалась трабекулярными тенями.

В первой группе на момент снятия аппарата при достижении сращения через 60-70 дней фиксации в 6 случаях, 90 дней фиксации - также в 6 случаях и у трех пациентов – 120 дней фиксации регенерат утрачивал зональное строение. "Зона роста" была замещена плотной тенью в 7 случаях, а у 8 пациентов прослойка выглядела в виде чередующихся участков просветления и уплотнения. Тени периостальных наслоений на фрагментах не определялись. Формирующаяся корковая пластинка определялась с 3-4 сторон регенерата и полностью перекрывала диастаз. В 9 из 15 случаев корковая пластинка прерывалась на протяжении 12-25 мм на бóльшей стороне трапециевидного регенерата. Такое строение регенерата сопровождалось во всех случаях меньшим поперечником регенерата по сравнению с поперечником прилежащих концов отломков. Рисунок 3 иллюстрирует пример формирования такого регенерата, что привело в ближайшем периоде после снятия аппарата регенерат к деформации.

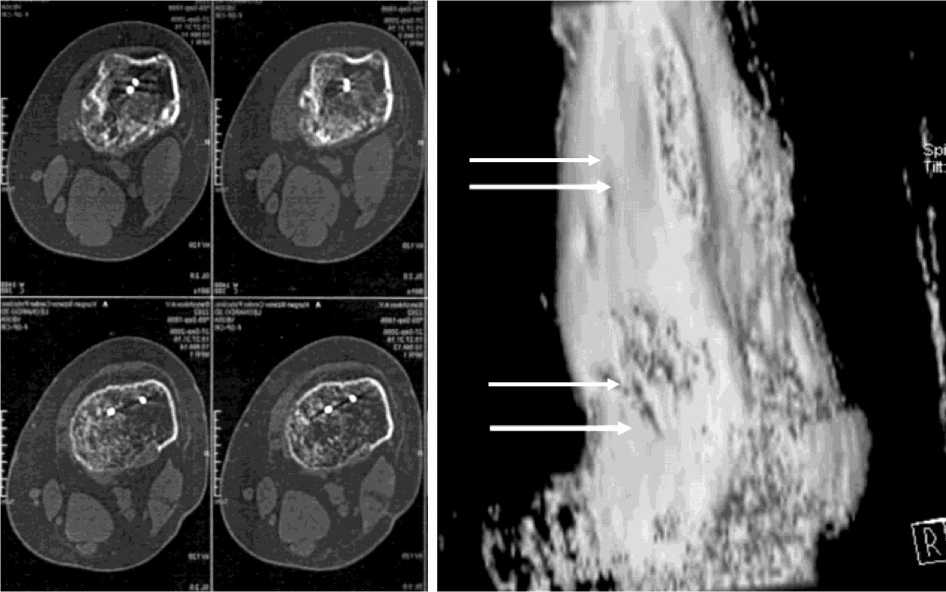

Во второй группе (интрамедуллярное армирование) рентгенологические признаки консолидация отмечались у одного пациента к двум месяцам фиксации, у другого к окончанию третьего месяца фиксации были сформированы непрерывные кортикальные пластинки вдоль регенерата с четырех сторон, зона просветления была полностью замещена плотной тенью. Зональность дистракционного регенерата была утрачена у обоих пациентов, структура регенерата становилась гомогенной. На рисунке 4 изо- бражена компьютерная томограмма и трехмерная реконструкция дистального отдела бедра (уровень удлинения) в период после достижения консолидации после удлинения с интрамедуллярным армированием: отчетливо видно формирование непрерывной кортикальной пластинки со всех сторон дистракционного регенерата.

При анализе регенератов по параметрам, предложенным Г.В. Дьячковой с соавт. (2003), можно отметить снижение интенсивности репаративного остеогенеза в первой группе у трех пациентов, во второй группе признаков замедления ремоделирования регенерата не отмечено [5]. Этот факт нашел свое отражение и в величине индекса фиксации: в первой группе он был равен в среднем 18,6 дн/см, а во второй – 14 дн/см.

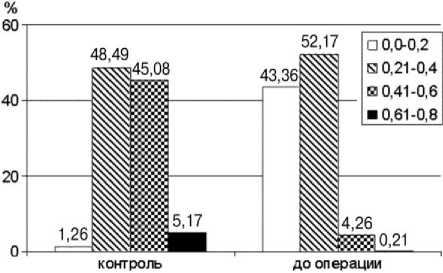

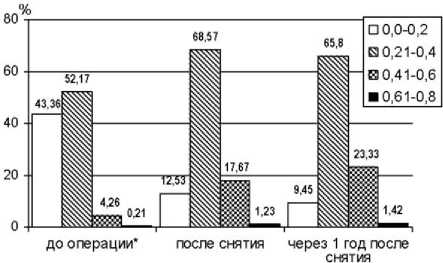

На рисунке 5 представлено распределение в процентном отношении участков с различной оптической плотностью аналогичных отделов здоровых бедер и сегментов с хондроматозным процессом, полученное с помощью компьютерного анализа изображений рентгенограмм. Явно видно, что на уровне предстоящей остеотомии пораженных бедер доля участков с крайне низкой минерализацией (оптическая плотность менее 0,2, что соответствует мягким и хрящевым тканям) достигает 43,36 % и достоверно отличается от здоровых бедер (p<0,01 по критерию Стьюдента для независимых выборок). Происходит данное нарушение соотношения оптических плотностей за счет значительного снижения структур со средней и высокой степенью минерализации в пораженной кости по сравнению с контрольной серией (p<0,05 по критерию Вилкоксона).

а б в г

Рис. 3. Пример формирования регенерата с краевым дефектом: а – дистракция 30 дней, б - дистракция 60 дней, в - после снятия аппарата, г - через 1 год после снятия

б

а

Рис. 4. Компьютерная томография зоны удлинения бедра (рентгенограммы приведены на рисунке 2, нижний ряд): а – поперечные срезы на уровне новообразованной кости, б - трехмерная реконструкция нижней трети бедра с помощью программы Osteo, стрелками указаны границы регенерата

Рис. 5. Распределение в процентном отношении участков с различной оптической плотностью аналогичных отделов здоровых бедер и сегментов с хондроматозным процессом

Рис. 6. Относительное распределение структур различной степени минерализации на уровне новообразованной кости (до операции исследовался уча сток на 1 см выше и ниже уровня остеотомии)

На рисунке 6 представлено распределение структур различной оптической плотности (минерализации) на уровне новообразованной кости. Естественно, что на рентгенограммах, сделанных до операции, изучалось распределение оптических плотностей на участке на 1 см выше и ниже будущего уровня остеотомии. Интересно отметить, что после завершения удлинения и снятия аппарата возрастало количество средне-и высокоминерализованных, в то время как относительное содержание низкоминерализованных и очень низкоминерализованных структур снижалось (различия достоверны для содержания в кости низкоминерализованных и высокоминерализованных структур, p<0,01 по парному критерию Вилкоксона).

Через год после снятия аппарата увеличение высокоминерализованных костных структур продолжалось и достигало 23,3 %, изменения происходили за счет снижения доли низко- и среднеминерализованных структур, что свидетельствует об увеличении прочностных свойств кости и улучшении опорности, наряду с прочими функциональными возможностями конечности.

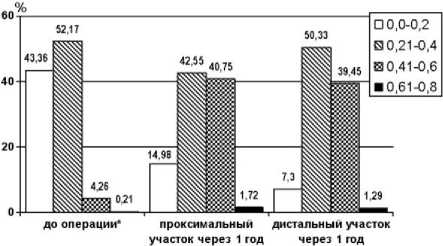

Весьма интересными представляются данные об изменении относительного содержания структур с различной минерализацией в прилежащих к дистракционному регенерату отделах (рис. 7). Увеличение через 1 год после снятия аппарата в них доли костных структур со средней и высокой степенью минерализации позволяет предположить, что перестройки хондрома- тозных очагов в костную ткань происходит и в прилежащих к уровню формирования регенерата отделах бедренной кости.

Рис. 7. Распределение костных структур различной степени минерализации в прилежащих к новообразованному участку кости отделах (до операции исследовался участок на 1 см выше и ниже уровня остеотомии)

Наконец, представленные в таблице 2 данные контрольной группы и больных дисхондро-плазией в различные периоды лечения позволяет увидеть, что в сформированном при удлинении участке кости относительное содержание структур со средней и высокой степенью минерализации существенно не отличается от нормальной кости (статистические различия недостоверны, p>0,05 при сравнении по критериям Стьюдента и Вилкоксона). По сравнению с исходным состоянием кости резко (почти в 5 раз) уменьшается содержание неминерализованных структур или структур с оптической плотностью менее 0,2, соответствующих хондроматозным очагам. Крайне важным является и тот факт, что аналогичные изменения в распределении структур различной степени минерализации происходит и в прилежащих удлинению участках кости.

Таблица 2

Распределение структур (%) с различной оптической плотностью в контрольной группе и у больных дисхондропла-зией в различные периоды лечения (среднее арифметическое значение ± стандартная ошибка)

|

Оптическая плотность |

Контроль |

До операции |

Проксимальный участок через 1 год |

Регенерат через 1 год |

Дистальный участок через 1 год |

|

0,0-0,2 |

1,26±0,64 |

43,36±7,34 |

14,98±11,2 |

9,45±5,62 |

7,3±4,07 |

|

0,21-0,4 |

48,49±13,83 |

52,17±7,07 |

42,55±11,0 |

65,8±9,93 |

50,33±10,02 |

|

0,41-0,6 |

45,08±11,2 |

4,26±2,47 |

40,75±12,32 |

23,33±10,7 |

39,45±12,33 |

|

0,61-0,8 |

5,17±5,07 |

0,21±0,21 |

1,72±1,17 |

1,42±1,42 |

1,29±1,0 |

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Одним из ключевых вопросов при лечении деформаций у больных дисхондроплазией остается выявление степени перестройки хондрома-тозных очагов при постепенной дистракции как на уровне дистракционного регенерата, так и в прилежащих отделах удлиняемой кости, так как от степени перестройки патологической ткани в большой степени зависит развитие рецидивов или появление новых деформаций. Так как патологические очаги располагаются на вершинах деформаций и в метафизарных отделах, то остеотомии выполняются в большинстве случаев и через хрящевые массы [1, 6, 11, 13].

В литературе встречаются противоречивые сведения относительно оссификации хрящевых очагов в зоне удлинения, ее зависимости от методики внеочагового остеосинтеза, возраста пациента, величины удлинения. По мнению ряда авторов, происходит образование регенерата нормальной здоровой кости, даже если остеотомия была выполнена через очаг патологической хондроматозной ткани [7, 8, 13]. Часть исследователей сходятся во мнении о перестройке очагов диспластической хрящевой ткани в костную в дистракционном регенерате при остеосинтезе методом Илизарова [1, 6]. Так, В.А. Андрианов отмечает, что при закрытом варианте остеосинтеза наступает более быстрая трансформация патологического хряща в кость [1]. Автор отмечал, что рентгенологически через 4 недели после начала дистракции по всей длине диастаза отмеча- лось развитие гомогенного регенерата. Через 2 месяца в регенерате появлялась продольная тя-жистость, а к 4-6 месяцам – первичная костная ткань. Полная перестройка регенерата в зависимости от величины удлинения заканчивалась к 812 мес. А.П. Крисюк, Р.В. Лучко считают, что очаги диспластической ткани наиболее интенсивно перестраивались и оссифицировались и формирование регенерата происходило более равномерно при выполнении остеотомии через очаг с последующим дистракционным остеосинтезом [6]. С.С. Наумович и Д.К. Тесаков отмечают, что под действием аппаратной дистракции патологические очаги приобретают более тяжи-стую структуру. В отдаленные сроки (3-12 лет после лечения) очаги постепенно трансформировались в более оссифицированную структуру; патологических очагов в сформированном регенерате не наблюдалось [8]. R. Cattaneo et al. считают, что рентгенологическая картина регенерата являет собой трансформацию хрящевой ткани в новую костную ткань нормального вида [14].

Другие авторы отмечают присутствие патологической хрящевой ткани в дистракционном регенерате, указывают на наличие очагов хондромато-за в зоне удлинения, не претерпевших изменений по сравнению с исходными данными [3, 4]. Существует также мнение, что патологические очаги, находящиеся вне зоны удлинения остаются интактными, и этот факт во многом обусловливает рецидивы деформаций длинных трубчатых костей в отдаленном после лечения периоде [14].

По данным рентгенологического исследования нам удалось выделить следующие особенности формирования дистракционного регенерата при удлинении конечностей у больных дисхонд-роплазией:

появление преимущественно глыбчатой структуры регенерата на ранних сроках дистракционного остеосинтеза, длительное отсутствие зонального строения регенерата (до 30-60 дней дистракции), присутствие в период дистракции в диастазе глыбчатых включений высокой оптической плотности, присутствовавших в хондроматозных очагах на уровне остеотомии и до операции, отсутствие кортикализации регенерата на стороне исходно вогнутой является предпосылкой к рецидиву деформации.

При интрамедуллярном напряженном остеосинтезе противоизогнутыми спицами происходит стимуляция как периостального костеобразования, так и эндостального (более раннее появление продольно исчерченной структуры регенерата в диастазе, уменьшение протяженности «зоны роста», более интенсивное пересечение соединительнотканной прослойки трабекулярными тенями). В период фиксации рентгенологически быстрее происходит замещение соединительнотканной прослойки и формируется корковая пластинка со всех сторон перекрывающая диастаз. Признаков сохранения, а тем более появления хондроматоз-ных очагов в толще регенерата в период фиксации выявлено не было.

Подтверждением оссификации хрящевых очагов явились результаты компьютерного анализа изображений рентгенограмм, выполненного на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф». Нам удалось установить, что в новообразованной кости в процессе дистракционного остеосинтеза при выполнении остеотомии через участки, наиболее пораженные хондроматозным процессом, формируются и преобладают средне- и высокоминерализованные костные структуры, содержание которых аналогично здоровой кости. Это может указывать лишь на факт, что формирование дистракционного регенерата происходит без образования хрящевых структур. Более того, в отдаленном периоде новообразованная кость имеет нормальное строение, доля низкоминерализованных структур, соответствующих хрящевой ткани, статистически не отличается от здоровой кости. Одной из замечательных находок нашего исследования следует считать повышение доли средне- и высокоминерализованных структур в прилежащих к зоне удлинения отделах бедренной кости. Перестройка хон-дроматозных очагов в этих отделах продолжается и в отдаленном периоде после снятия аппарата. Таким образом, дистракционный остеосинтез по Илизарову не только позволяет удлинить бедро и исправить деформации при болезни Оллье, но обеспечивает формирование нормальной структуры кости на уровне удлинения и в прилежащих участках, что является эффективной профилактикой рецидивов деформаций и появления новых деформаций вследствие патологических переломов и сминания кости на уровне хондроматозных очагов. Можно предположить, что интенсивный ангиогенез во время формирования дистракционного регенерата индуцирует энхондральное костеобразование.