Рентгенологическая классификация врожденной дисплазии тазобедренного сустава

Автор: Макушин В.Д., Тепленький М.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты рентгенологического обследования 250 пациентов с врожденной дисплазией тазобедренного сустава в возрасте от 2,5 до 16 лет. В 47 суставах рентгенографические показатели суставных компонентов и характер их соотношений соответствовал возрастной норме. В остальных суставах имело место различной степени недоразвитие вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости. Разработана рентгенологическая классификация дисплазии тазобедренного сустава, основанная на характере деформации проксимального отдела бедра и ориентации головки бедренной кости относительно вертлужной впадины. Использование классификации позволяет осуществлять дифференцированный подход к выбору оптимальных реабилитационных мероприятий у детей с различной степенью недоразвития тазобедренного сочленения.

Врожденная дисплазия тазобедренного сустава, классификация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121293

IDR: 142121293

Текст научной статьи Рентгенологическая классификация врожденной дисплазии тазобедренного сустава

BВЕДЕНИЕ

Врожденная дисплазия тазобедренного сустава это генетически детерминированный комплекс патологических анатомо-функциональных отклонений, включающий недоразвитие вертлужной впадины, проксимального отдела бедра, недостаточность связочного аппарата, которые могут сопровождаться нарушением суставных соотношений [1]. Вопросы систематизации патологии отражены в работах многих ортопедов [2, 3]. Классифицирование тазобедренных суставов у детей чаще основывается на характере суставных соотношений. Chung описывал диспла-стические суставы без децентрации, суставы с подвывихом и вывихом бедра [4]. В наиболее известной и часто используемой классификации Tonnis выделяются по две степени подвывиха и вывиха бедра [5]. Данные системы позволяют, в первую очередь, установить показания для выполнения внесуставных и внутрисуставных вмешательств. Hartofilakidis et al. предложена классификация, основанная на выделении суставов по характеру недоразвития отделов вертлужной впадины и соотношению между истинной и ложной суставной ямкой [6]. Подобные системы чаще применяются у взрослых пациентов при планировании операции эндпротезиро-вания [7]. О.А. Соколовским с соавт. описана классификация, основанная на выделении типов сустава с преобладанием тазового или бедренного компонентов патологии [8].

В РНЦ «ВТО» при лечении пациентов с различными формами дисплазии тазобедренного сустава используются технологии, предусматривающие применение аппарата Илизарова, отличительными особенностями которых являются постепенность восстановления суставных соотношений и преимущественно внесуставной характер реконструктивно-восстановительных вмешательств. Поэтому при планировании лечения важное значение имеет не только вид недоразвития суставных компонентов, но и степень, и характер смещения головки относительно впадины.

Цель работы. Разработать рентгенологическую классификацию врожденной дисплазии тазобедренного сустава применительно к технологическим особенностям лечения пациентов с указанной патологией в условиях применения методик чрескостного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализированы рентгенограммы 250 пациентов в возрасте от 2,5 до 16 лет с различной степенью дисплазии тазобедренного сустава. Исследовались рентгенограммы, выполненные в передне-задней, аксиальной, крестцововертлужной проекции, а также в центрированном положении и в положении по Лауэнштейну. Определяли известные рентгенологические признаки дисплазии вертлужной впадины, проксимального отдела бедра и оценивали характер соотношения суставных компонентов. Критерии дисплазии впадины: угол вертикального наклона впадины (Lance) меньше 37º, индекс толщины дна впадины меньше 2,0 (2,5-11 лет), угол накло- на крыши впадины больше 25º (2,5-11 лет), ацетабулярный индекс больше 3,0 (12-16 лет). Критерии патологии проксимального отдела бедра: шеечно-диафизарный угол больше 135º и меньше 110º, угол антеверсии шейки больше 30º, вальгусное отклонение головки более 20º, торсионное отклонение головки более 20º, медиальное и проксимальное смещение верхушки большого вертела. Соотношения суставных компонентов оценивали по величине латерального смещения по Reimers (норма 0-10 %), прерывистости линии Шентона, ориентации головки относительно тазовой кости, величине центрально-краевого и центрально-переднего угла.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В 47 суставах рентгенографические показатели суставных компонентов и характер их соотношений соответствовал возрастной норме. Рентгенологические признаки дисплазии вертлужной впадины отмечены в 326 суставах. В 74 случаях (22,7 %) недоразвитие ацетабулярного компонента не сопровождалось нарушением суставных соотношений. Деформация проксимального отдела выявлена в 406 суставах. В 134 наблюдениях (33 %) она не приводила к децентрации головки бедра. В таблице 1 представлено распределение исследованных суставов по характеру патологии.

Таблица 1

Распределение 453 суставов по характеру недоразвития суставных компонентов (n=453)

|

Соотношение суставных компонентов |

Вариант недоразвития суставных компонентов |

Всего |

||

|

дисплазия бедренного компонента |

дисплазия тазового компонента |

дисплазия обоих компонентов |

||

|

Без децентрации |

95 |

35 |

39 |

169 |

|

С децентрацией |

32 |

12 |

240 |

284 |

|

Всего |

127 |

47 |

279 |

453 |

Как видно из таблицы 1, среди суставов без децентрации головки бедра преобладающим было нарушение развития проксимального отдела бедренной кости (56,2 %). В суставах с нарушением суставных соотношений в 84,5 % случаев отмечено недоразвитие обоих суставных компонентов.

В 122 суставах децентрация головки устранялась посредством изменения положения конечности. Из них в 117 случаях суставные соотношения восстанавливались путем отведения и внутренней ротации, что дало возможность классифицировать это нарушение как передненаружный подвывих бедра. В пяти суставах центрация улучшалась при сгибании и внутренней ротацией конечности, что указывало на преимущественно вентральное смещение головки (передний подвывих бедра).

В остальных наблюдениях (162 сустава), ко- гда свободное восстановление суставных соотношений было невозможным, состояние расценено как вывих бедра.

В 22 случаях головка располагалась на уровне наружного края впадины, что соответствовало маргинальному вывиху. Из них в пяти наблюдениях отмечено переднее смещение и в 17 – наружное смещение головки.

Надацетабулярная степень дислокации диагностирована в 55 суставах. Из них в шести случаях выявлено переднее смещение, в трех – заднее смещение, в остальных – наружное смещение.

В 85 наблюдениях диагностирована подвздошная дислокация головки бедра.

При анализе состояния проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) выявлено пять вариантов деформации: 1 вариант – вальгусноторсионная деформация шейки (193 сустава), 2 вариант – торсионная деформация шейки (167 суставов), 3 вариант субкапитальная вальгусно-торсионная деформация (10 суставов), 4 вариант – укорочение шейки, гиперплазия большого вертела (18 суставов), 5 вариант субкапитальная вальгусно-торсионная деформация, укорочение шейки, гиперплазия большого вертела (12 суставов).

Распределение суставов по характеру деформации проксимального отдела бедренной кости и степени децентрации головки представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение 406 суставов с учетом деформации проксимального отдела бедренной кости и степени децентрации головки (n=406)

|

Степень децентрации головки бедра |

Вариант деформации ПОБК |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Всего |

|

|

Без децентрации |

92 |

26 |

8 |

8 |

1 |

135 |

|

Подвывих |

87 |

2 |

10 |

11 |

110 |

|

|

Маргинальный вывих |

14 |

7 |

21 |

|||

|

Надацетабулярный вывих |

4 |

51 |

55 |

|||

|

Подвздошный вывих |

85 |

85 |

||||

|

Всего |

197 |

169 |

10 |

18 |

12 |

406 |

Согласно данным таблицы 2, вальгусноторсионная деформация шейки бедра наблюдалась в основном в суставах без децентрации и с подвывихом бедра (90,9 %). При вывихе преобладал второй вариант деформации, удельный вес которого составил 84,6 %. Наиболее выраженная (5 вариант) деформация проксимального отдела бедра наблюдалась, как правило, у детей с подвывихом бедра (91,7 %).

На основании анализа полученных данных нами предложена рентгенологическая классификация врожденной дисплазии тазобедренного сустава, основанная на выделении двух типов дисплазии. К первому типу (стабильная дисплазия) относятся суставы, в которых имеет место нарушение развития суставных компонентов, не приводящее к децентрации головки бедра. Рентгенологические критерии: прерывистость линии Шентона в пределах 0,5 см, латеральное смещение до 15 %, центрально-краевой угол 15-19º, центрально-передний угол 15-19º. В зависимости от преобладающего элемента патологии выделяются три группы.

-

1 группа – ацетабулярная дисплазия. Характеризуется наличием отклонений диспластического характера со стороны вертлужной впадины: угол наклона крыши впадины 25-30º (2,5-11 лет), ИТДВ 2,0-2,4 (2,5-11 лет), угол Lance 37-39º (12-16 лет), ацетабулярный индекс до 3,5 (12-16 лет). Отклонения со стороны проксимального отдела бедра незначительны или полностью отсутствуют. Удельный вес патологии в анализируемой группе пациентов (453 сустава) составил 7,7 %.

Во вторую группу включены суставы с преобладанием бедренного компонента патологии. Развитие вертлужной впадины соответствует норме. Удельный вес патологии составил 20,9 %. С учетом характера деформации выделяются пять вариантов:

-

1 вариант – вальгусно-торсионная деформация шейки бедра. Рентгенологические критерии патологии: шеечнодиафизарный угол больше 130º, угол антеверсии больше 30º (для детей до 6 лет ШДУ>140º, УА>40º). Удельный вес 20,3 %.

-

2 вариант – торсионная деформация шейки. Рентгенологические критерии патологии: угол антеверсии больше 30º (для детей до 6 лет УА>40º). Удельный вес 5,7 %.

-

3 вариант – субкапитальная вальгусноторсионная деформация. Рентгенологические критерии патологии: шеечно-диафизарный угол в пределах нормы, шеечно-эпифизарный угол во фронтальной плоскости меньше 70º, в горизонтальной плоскости меньше 70º и больше 110º. Удельный вес 1,8 %.

-

4 вариант укорочение шейки, гиперплазия большого вертела. Рентгенологические критерии патологии: расстояние от вертикали, проходящей через центр головки, до верхушки большого вертела меньше диаметра головки, арти-кулотрохантерная дистанция меньше 10 мм.

Удельный вес 1,8 %.

-

5 вариант субкапитальная вальгусноторсионная деформация, укорочение шейки, гиперплазия большого вертела. Рентгенологические критерии патологии: шеечно-эпифизарный угол во фронтальной плоскости меньше 70º, в горизонтальной плоскости меньше 70º и больше 110º, расстояние от вертикали, проходящей через центр головки, до верхушки большого вертела меньше диаметра головки, артикулотрохантерная дистанция меньше 10 мм. Удельный вес 0,2 %.

Третья группа характеризуется наличием патологии обоих суставных компонентов (удельный вес 8,6 %). С учетом характера деформации проксимального отдела бедра предусматривается выделение пяти вышеуказанных вариантов.

Пациенты первой, а также 2 и 3 группы (вариант 1-3) нуждаются в динамическом наблюдении и поддерживающем консервативном лечении. При четвертом и пятом вариантах деформации ПОБК у детей второй и третьей группы показано оперативное лечение, которое в зависимости от возраста может предусматривать эпифизиодез большого вертела, его транспозицию или чрезвертельную корригирующе-удлиняющую остеотомию.

Ко второму типу (нестабильная дисплазия) относятся суставы с нарушением соотношений суставных компонентов. Удельный вес 62,7 %. Выделяются четыре степени дислокации.

I степень – подвывих бедра. Рентгенологические критерии: прерывистость линии Шентона 0,5-1,5 см, латеральное смещение до 30 %, центрально-краевой угол меньше 15º, центральнопередний угол меньше 15º. Основной признак – возможность восстановления суставных соотношений посредством изменения положения конечности. Удельный вес 26,9 %. В зависимости от преобладающего элемента патологии выделяются три группы.

Первая группа (ацетабулярная дисплазия) характеризуется наличием патологических отклонений со стороны вертлужной впадины: угол наклона крыши впадины более 30º (2,5-11 лет), ИТДВ меньше 2,0 (2,5-11 лет), угол Lance меньше 37º (12-16 лет), ацетабулярный индекс больше 3,5 (1216 лет). Изменения со стороны проксимального отдела бедра незначительны или полностью отсутствуют. Удельный вес патологии составил 2,7 %.

Ко второй группе относятся суставы с преимущественным поражением бедренного компонента. Отклонения со стороны вертлужной впадины несущественные. Удельный вес патологии составил 9,1 %. С учетом характера деформации выделяются пять вышеуказанных вариантов. В представленной группе пациентов не выявлено случаев второго варианта деформации. Удельный вес суставов с первым вариантом деформации (27 суставов) составил 5,9 %, с третьим (2 сустава) – 0,4 %, с четвертым (8 суставов) -1,8 %, с пятым (4 сустава) – 0,9 %.

Для третьей группы характерно наличие патологии обоих суставных компонентов (удельный вес 15,2 %). С учетом характера деформации проксимального отдела бедра предусматривается выделение пяти вышеуказанных вариантов. В анализируемой группе пациентов выявлены суставы с первым (60 суставов, 13,2 %), четвертым (2 сустава, 0,4 %) и пятым (7 суставов, 1,6 %) типом деформации.

Дополнительно при подвывихе бедра предусматривается выделение двух видов смещения: переднее и передне-наружное. В большинстве случаев (117 суставов, 25,8 %) имел место передне-наружный подвывих. Удельный вес переднего подвывиха бедра составил 1,1 %.

Следует отметить, что 3-5 варианты деформации ПОБК являются следствием нарушения развития бедренной кости после перенесенного асептического некроза головки бедра. Ряд авторов считают, что данная патология не может быть отнесена к известным формам дисплазии и выделяют их в отдельный тип [8]. Мы не считаем целесообразным такое объединение, поскольку в зависимости от варианта деформации и состояния вертлужной впадины используем различную тактику лечения и различные методики оперативного вмешательства. При патологии сустава, соответствующей второй группе, 4 варианту, используется чрезвертельная удлиняющая остеотомия бедра. В случае деформации, относящейся к третьей группе, 4 варианту, применяется остеотомия таза и транспозиция большого вертела. При деформации, соответствующей пятому варианту третьей группы, проводится двухэтапное лечение, предусматривающее реконструкцию впадины и чрезвертельную корри-гирующе-удлиняющую остеотомию бедра. На наш взгляд, достаточным является выделение трех наиболее распространенных видов патологии ПОБК, при определении которых мы ориентировались на известную классификацию Kalamchi - MacEwen [9].

При анализе данных рентгенографии среди суставов со 2-4 степенью дислокации головки мы не выявили случаев с преимущественным поражением бедренного компонента сустава. В одном наблюдении отмечены патологические отклонения только со стороны вертлужной впадины. В указанном случае отсутствие значительных изменений со стороны ПОБК было обусловлено ранее выполненной корригирующей операцией. В 161 (35,5 %) суставе имело место недоразвитие обоих суставных компонентов. При этом среди видов деформации проксимального отдела бедра преобладал второй вариант. Вальгусно-торсионная деформация шейки наблюдалась в основном при маргинальном вывихе бедра. Исходя из выше изложенного мы посчитали допустимым классифицировать суставы с вывихом только с учетом характера смещения головки относительно тазовой кости.

II степень дислокации, маргинальный вывих бедра – головка бедра контактирует с верхнена- ружным краем впадины. Удельный вес в анализируемой группе пациентов составил 4,9 %. Рентгенологические критерии: прерывистость линии Шентона более 1,5 см, латеральное смещение более 30 %, центрально-краевой и передне-краевой углы имеют отрицательное значение. Основной признак: даже при небольшом смещении головки суставные соотношения не восстанавливаются посредством изменения положения конечности. В зависимости от характера дислокации выделяется передний и наружный маргинальный вывих. Наружный маргинальный вывих диагностирован в 17 наблюдениях (3,8 %), передний – в пяти суставах (1,1 %).

III степень дислокации, надацетабулярный вывих бедра – головка бедренной кости находится выше верхненаружного края впадины, на уровне надвертлужной области. Удельный вес патологии составил 12,1 %. В зависимости от характера дислокации выделяется передний, наружный и задний надацетабулярный вывих. Переднее смещение диагностировано в шести случаях (1,3 %), заднее в трех (0,66 %), наружное – в 46 суставах (10,2 %).

IV степень дислокации, подвздошный вывих – головка бедренной кости на уровне крыла подвздошной кости. Удельный вес патологии – 24,7 %.

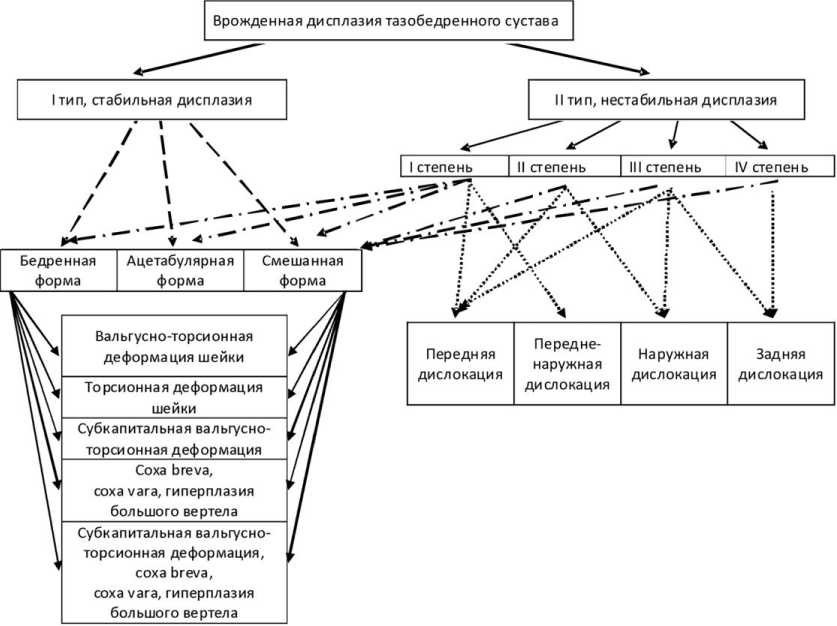

Выполненные научные исследования позволяют представить классификацию врожденной дисплазии тазобедренного сустава в следующем виде.

I тип стабильная дисплазия тазобедренного сустава.

-

1. Бедренная форма (показатели вертлужной впадины соответствуют границе возрастной нормы):

-

2. Ацетабулярная форма (показатели проксимального отдела бедра соответствуют границе возрастной нормы).

-

3. Смешанная форма (5 вариантов).

вальгусно-торсионная деформация шейки, торсионная деформация шейки, субкапитальная вальгусно-торсионная деформация, укорочение шейки, гиперплазия большого вертела, субкапитальная вальгусно-торсионная деформация, укорочение шейки, гиперплазия большого вертела.

II тип нестабильная дисплазия тазобедренного сустава.

-

1 степень подвывих бедра (5 вариантов).

-

1. Бедренная форма (показатели вертлужной впадины соответствуют границе возрастной нормы).

-

2. Ацетабулярная форма (показатели проксимального отдела бедра соответствуют границе возрастной нормы).

-

3. Смешанная форма (5 вариантов).

По характеру смещения:

а передненаружный подвывих, б – передний подвывих.

-

2 степень – маргинальный вывих бедра: наружный, передний.

-

3 степень – надацетабулярный вывих бедра: передний, наружный, задний.

-

4 степень – подвздошный вывих бедра.

Схематичное изображение классификации врожденной дисплазии тазобедренного сустава представлено на рисунке 1.

Классификация Tonnis предусматривает только две степени вывиха [5]. При тяжелом вывихе (IV ст.) головка располагается выше верхненаружного края. Для детей младшего возраста (12 года), когда решается вопрос о необходимости применения открытого или закрытого способа вправления, такая градация вполне достаточна. Однако у пациентов старше четырех лет, когда необходима радикальная реконструкция крыши вертлужной впадины, вопрос о выделении надацетабулярного вывиха является принципиальным. Поскольку известно, что при маргинальной и особенно при надвертлужной дислокации головки наблюдается наиболее выраженное недоразвитие и деформация свода впадины, требую- щее иногда сложных комбинированных реконструктивных вмешательств [10].

Среди 284 суставов с децентрацией головки в 16 случаях диагностировано вентральное смещение и в трех – дорсальное. Указанная дислокация, как правило, является ятрогенной. У всех пациентов в анамнезе были неудачные попытки закрытой или открытой репозиции вывиха. Наибольшую сложность представляет вправление и последующая стабилизация переднего вывиха бедра, поскольку дислокация головки всегда сопровождается выраженной экстра- и интраартикулярной мягкотканной блокадой. В РНЦ «ВТО» при лечении врожденного вывиха бедра не зависимо от степени дислокации даже у детей школьного возраста используется методика постепенного закрытого вправления с помощью аппарата Илизарова. Однако в случаях передней дислокации эта технология не позволяет добиться оптимальной центрации головки во впадине. Следует отметить, что даже при подвывихе бедра (в случае его вентрального смещения), как правило, возникает необходимость в открытой репозиции головки. Поэтому, несмотря на небольшой удельный вес этой патологии (6,3 %), мы считаем целесообразным ее выделение при подвывихе, а также при маргинальной и надацетабулярной дислокации головки.

II степень | III степень IV степень

Врожденная дисплазия тазобедренного сустава

II тип, нестабильная дисплазия

I тип, стабильная дисплазия

Рис. 1. Рентгенологическая классификация врожденной дисплазии тазобедренного сустава

|

Бедренная форма |

Ацетабулярная форма |

Смешанная форма |

Вал ьгусно-торси он ная деформация шейки

Торсионная деформация ________ шейки ________ Субкапитальная вальгусно торсионная деформация Coxa breva, coxa vara, гиперплазия большого вертела Субкапитальная вальгусноторсионная деформация, coxa breva, coxa vara, гиперплазия большого вертела

|

Передняя дислокация |

Передненаружная дислокация |

Наружная дислокация |

Задняя дислока ция |

ВЫВОДЫ

Применение предложенной классификации дает возможность осуществлять дифференцированный подход к выбору оптимальных реабили- тационных мероприятий у детей с различной степенью недоразвития тазобедренного сочленения.