Рентгенологические особенности регенерации костной ткани при лечении больных с аномалиями развития стопы

Автор: Дьячкова Г.В., Неретин А.С., Корабельников М.А., Нижечик С.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

У 23 больных с врожденными аномалиями развития стоп, лечившихся в РНЦ «ВТО» им.академика Г.А. Илизарова, изучены с количественной оценкой рентгенологические особенности регенерации губчатых костей заднего отдела стопы. Всем больным устранение деформаций производили аппаратом Илизарова после Г-, V- и Т-образных остеотомий пяточной или блока пяточной и таранной костей. Описана динамика рентгеноморфологических характеристик клиновидного дистракционного регенерата с оценкой плотности по шкале Хаунсфилда. Результаты работы показали, что тип дистракционного регенерата и скорость перестройки новообразований костной ткани зависят от исходных рентгеноморфологических характеристик таранной и пяточной костей, темпа и ритма дистракции, выраженности остеопороза в костях стопы, нормализации биомеханических параметров, характеризующих опорную функцию стопы.

Деформации стопы, дистракционный регенерат, рентгентдиагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120865

IDR: 142120865

Текст научной статьи Рентгенологические особенности регенерации костной ткани при лечении больных с аномалиями развития стопы

Врожденные аномалии развития стопы относятся к тяжелой ортопедической патологии, лечение которой длительно, требует знания биомеханики, тщательного выбора методики с возможностью дозированной нагрузки на стопу в процессе лечения (М. В. Волков, 1980; Л.Ф. Каримова, 1983; М.П. Конюхов, 1989; Х.З. Гафаров, 1990; О.А. Боталов, 1998).

Данная патология сопровождается чаще всего, изменениями анатомии всех отделов стопы, однако наиболее тяжелыми как с точки зрения биомеханики, так и анатомии являются изменения ее заднего отдела. Они не ограничиваются лишь деформацией, потерей объема костной ткани таранной и пяточной костей и их кон-кресценцией, а сопровождаются изменением берцовых костей, суставов, мягких тканей.

Лечение больных с врожденными деформациями стопы требует сложных оперативных вмешательств, среди которых в практике нашего Центра наиболее широко применяются Г-, Тили V-образные остеотомии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения особенностей регенерации костной ткани при устранении деформаций заднего отдела стопы использовали полипо-зиционную рентгенографию («Ренекс – 50-62МП»), компьютерную томографию (Somaton AR-MP «Siemens», Somatom Smile «Siemens»), мультимодальную сетевую графическую станцию экспертного класса Leonardo «Siemens».

Топо-параметры:

Программа – Extremity.

Технические характеристики:

-

а) kV 120; г) Tube Position (lateral);

-

б) mA: 30; д) Length [mm] 350;

-

в) slice [mm] 2; е) Algorithm [standard];

Томо-параметры:

-

а) Spiral; г) slice [mm] 2;

-

б) kV 130; д) pitch 1.0 – 1.5;

-

в) mA: 100; е) add reconstruction [mm] 1.

Изучено 138 рентгеновских снимков в боковой и аксиальных проекциях 23 больных с врожден- ной аномалией развития стоп, лечившихся в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в 1992-2002 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ рентгеновских снимков больных с аномалиями развития стоп показал, что анатомические изменения костей стопы, особенно заднего отдела, многообразны, однако ряд общих признаков позволил разделить их на две основные группы и несколько подгрупп:

-

1. Аномалии развития костей заднего отдела стопы при отсутствии патологии смежного сегмента.

-

1.1. Аномалии развития костей заднего отдела стопы:

-

-

♦ аномалии развития костей заднего отдела стопы с сохранением связи с костями смежного отдела стопы:

-

а) при величине пяточно-берцового угла > 30°;

-

б) при величине пяточно-берцового угла < 30°;

-

♦ аномалии развития костей заднего отдела стопы при отсутствии связи с костями смежного отдела стопы (вертикально стоящая пяточная кость или таранно-пяточный блок).

-

1.2. Аномалии развития костей заднего отдела стопы, сочетающиеся с укорочением и деформацией стопы.

-

2. Аномалии развития костей заднего отдела стопы, сочетающиеся с патологией смежного сегмента.

-

2.1. Сочетание с патологией берцовых костей:

-

-

а) малоберцовой кости (изменение положения, гипоплазия);

-

б) большеберцовой кости (деформация):

-

♦ антекурвационная деформация большеберцовой кости > 40°;

-

♦ антекурвационная деформация большеберцовой кости < 40°;

-

2.2. Сочетание с патологией берцовых костей и костей других отделов стопы.

Сложные анатомические нарушения сопровождались и многочисленными рентгеноморфологическими изменениями, которые в каждом случае имели специфическую локализацию, но проявлялись комплексом признаков, степень выраженности и характер которых были различными: остеосклероз, остеопороз, крупноячеистая структура, груботрабекулярное строение, изменения характера или отсутствие силовых линий (аркад) в пяточной кости. Какой-либо систематизации в распределении зон склероза, крупноячеистой структуры, участков груботрабекулярного строения выявлено не было. У каждого больного был свой, рентгеноморфологический рисунок, «профиль» пяточной или блока пяточной и таранной костей. Следует отметить, что зоны остеосклероза и груботрабекулярного строения были в наиболее нагружаемых участках заднего отдела стопы.

Всем больным для устранения деформаций заднего отдела стопы было предпринято оперативное вмешательство: наложение аппарата Илизарова; Г-, Т-, V-образные остеотомии для формирования дистракционного регенерата заданной формы с целью улучшения нормализации биомеханических взаимоотношений костей стопы.

Дистракцию начинали, как правило, на 4-й день после операции с первоначальным темпом 1,5 мм в сутки, в последующем снижая его до 1 мм за четыре приема.

Продолжительность дистракции и направление сил растяжения были обусловлены заранее спланированной величиной и формой дистракционного регенерата (клиновидной, трапециевидной, прямоугольной, в ряде случаев - неправильной формы), которые в свою очередь продиктованы биомеханическими расчетами, предполагающими нормализацию сводов стопы, формы пяточной и таранной костей.

Процесс формирования дистракционного регенерата при моделировании пяточной или блока пяточной и таранной костей проходит несколько стадий, которые несколько отличаются от таковых при образовании регенерата в условиях удлинения длинных трубчатых костей.

Так называемая облаковидная стадия дистракционного регенерата при моделировании пяточной кости (устранении деформации) наблюдается достаточно длительный период, хотя величина регенерата в первые две-три недели невелика и размер основания регенерата не превышает 1,5-2 см. При этом в дистракционном регенерате определяются отдельные облаковидные тени с мелкими, более плотными вкраплениями.

В прилежащих участках пяточной или таранной костей наблюдались явления остеопороза, нарастающего по мере увеличения периода дистракции, в некоторых случаях до появления картины «тающего сахара», когда участки материнской кости имели неровные, зазубренные контуры. Через 2-3 месяца дистракции в дистракционном диастазе, ближе к материнской кости, в соответствии с силами напряжения - растяжения появляются узкие полосы затемнения, соответствующие рядам костных трабекул. У 15 больных костные трабекулы визуализировались только в зонах, прилежащих к материнской кости и разделялись зоной просветления, соответствующей «зоне роста» регенерата, тогда как у 8 больных регенерат имел «непрерывное» строение, то есть без четко визуализируемой «зоны роста». Костные трабекулы при этом располагались прерывистыми рядами, кото- рые в ряде случаев были параллельны друг другу или имели волнистый ход, направление которого задавалось в соответствии с необходимой формой регенерата.

Постепенно костные трабекулы визуализировались более четко, располагались более плотно друг к другу.

После снятия аппарата плотность регенерата значительно возрастала и по данным КТ плотность различных отделов его колебалась от –39 до +396 единиц Хаунсфилда.

Площадь регенерата по МРR-изображениям составила 4,5-4,7 см2, что соответствовало соседним участкам материнской кости.

Плотность регенерата в центральных отделах составила +20 +35 ед.H (разброс от –100 до + 170 ед.H).

В проксимальном, дистальном отделах регенерата, а также по его периферии, плотность достигала 300-370 ед.Н, что соответствовало участкам окостенения регенерата (диапазон плотностей от –100 до 400 ед.Н.).

При первом варианте регенерата у 4 больных в основании регенерата образовалась зона пониженной плотности овальной формы (участок за- темнения). Это свидетельствовало о замедленном костеобразовании («эффект большей площади»).

У 10 больных плотность дистракционного регенерата (а) была выше плотности материнской кости (б) (рис. 2).

Груботрабекулярное строение новообразованной кости сохранялось длительное время – 4-6 месяцев.

Постепенно регенерат приобретает крупно петлистое строение и сохраняет эту структуру 1,5-2 года (рис. 3).

Мелкопетлистое, мелкоячеистое строение участка новообразованной кости определяется лишь через 2-2,5 года (рис. 4).

Результаты работы показали, что вне зависимости от формы регенерата выявлено два его типа: с явно выраженной «зоной роста» (участки просветления треугольной формы) и непрерывным расположением костных трабекул.

Перестройка костной ткани в зоне сформировавшегося дистракционного регенерата происходит медленно. Регенерат приобретает мелкоячеистое строение через 2-2,5 года, проходя стадии груботрабекулярного и крупнопетлистого.

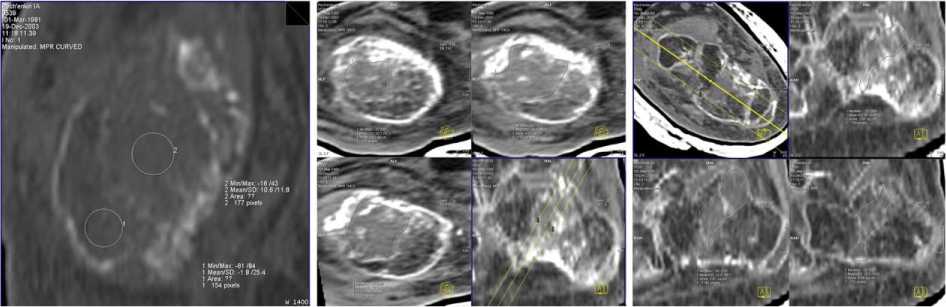

Рис. 1. Компьютерная томография заднего отдела стопы больного П., 11 лет. MPR-реконструкция дистракционного регенерата. Измерение площади и плотности различных отделов регенерата

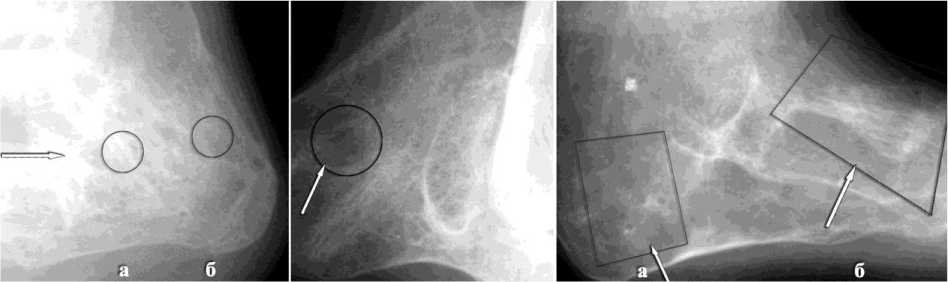

Рис. 2. Рентгенограмма стопы в боковой проекции больного М., 14 лет. Груботрабекулярное строение дистракционного регенерата в области заднего отдела стопы, через 5 месяцев после снятия аппарата

Рис. 3. Рентгенограмма стопы больной Б., 12 лет. Крупнопетлистое строение регенерата в области заднего отдела стопы, через 1,5 года после снятия аппарата

Рис. 4. Рентгенограмма стопы в боковой проекции больной М., 15 лет: а очаговое мелкопетлистое строение регенерата в области заднего отдела стопы через 2 года 3 месяца после снятия аппарата; б груботрабекулярное строение дистракционного регенерата в среднем отделе стопы через 6 месяцев после снятия аппарата