Рентгенологические особенности солитарных кист пяточной кости

Автор: Дьячкова Г.В., Корабельников М.А., Михайлов Е.С., Нижечик С.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты лучевых исследований 6 больных, обследованных по поводу кисты пяточной кости. Всем больным выполнена традиционная рентгенография и компьютерная томография. Выявлена типичность локализации, обусловленная анатомическими, статическими особенностями пяточной кости и свода стопы

Пяточная кость, солитарная костная киста, рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121047

IDR: 142121047

Текст научной статьи Рентгенологические особенности солитарных кист пяточной кости

Более полутора веков дискутируются вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения костных кист. Проблема костных кист (КК) у детей и подростков остается актуальной до настоящего времени, несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении этиопатогене-тических механизмов возникновения и развития этой патологии [1, 3, 6, 8, 9, 10].

Необходимость изучения этой проблемы обусловлена высокой частотой встречаемости КК среди больных с дисплазиями и доброкачественными опухолями костей, которая по данным различных исследований колеблется от 1012 % до 58 % [1, 3, 9]. А.П. Бережный в 1985 г. показал, что среди всех опухолей и дисплазий скелета костные кисты составляют 37,7 %, среди доброкачественных опухолей скелета – 56,2 % [1, 3]. По мнению Ю.И. Ежова с соавт. (1996г.), на их долю приходится 10-15 % от всех новообразований скелета [10].

Опухолеподобные заболевания костей (солитарная костная киста, аневризмальная костная киста, внутрикостная эпидермальная киста) составляют подавляющее большинство нозологических форм, фигурирующих в диагнозах больных с костной патологией, и поражают людей преимущественно молодого возраста.

В настоящее время костные кисты рассматриваются как локальные формы остеодистрофии, в основе которых лежат нарушения местного гомеостаза в бурно растущем отделе кости. По мнению некоторых авторов, основу патогенеза костных кист составляет нарушение дренажа интерстициальной жидкости, затруднение венозного оттока с местным повышением фибринолитической и лизосомальной активности ферментов, приводящее к образованию полости и исчезновению костного вещества [4, 6, 7, 8, 10].

Этиология кисты окончательно не выяснена, но по современным представлениям развитие кисты связано с местными нарушениям кровообращения, приводящим к резорбции участка кости. Каких-либо особенностей в рентгенологическом отображении кисты у больных разного пола и возраста не установлено. В последние годы большинство исследователей считают, что в основе образования деструкции кости лежит нарушение местного гомеостаза. Оно проявляется биохимическими (повышение активности лизо-сомных ферментов, фибринолитической активности кистозного содержимого) и патофизиологическими (нарушение микроциркуляции с повышением внутрикостного давления) сдвигами.

В настоящее время нет точных данных, подтверждающих анатомические изменения и из-любленность локализации костных кист, «говорится лишь о каких-то, пока не изученных анатомических особенностях поражающихся костей» (М.В. Волков, 1992).

Цель исследования: изучение особенностей локализации кист пяточной кости на основании лучевых методов исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Частный случай данной патологии – киста пяточной кости – является сравнительно редкой патологией, за период с 1998 по 2002 г. в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова было пролечено 6 пациентов (под наблюдением 5 пациентов).

Для изучения особенностей солитарных костных кист применяли:

-

1. Рентгенографию в двух стандартных про-

- екциях, которую проводили на рентгеновских аппаратах NEO-DIAGNOMAX, Ренекс 50-62МНz, томографической приставке PLANIX 2.

-

2. Компьютерную томографию в режиме sequence с толщиной среза 2-5 мм, шагом 2-5 мм соответственно с мультипланарной и 3D-реконструкцией (компьютерные томографы Somatom AR-HP (Siemens), Somatom SMILE (Siemens) мультимодальная сетевая графическая станция экспертного класса Leonardo “Siemens”).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

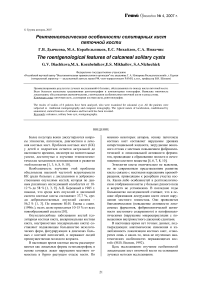

При изучении рентгеноморфологических особенностей структуры пяточной кости в норме обращает на себя внимание наличие на границе между телом и передним отделом пяточной кости, в области шейки, зоны треугольной формы, которая на R-грамме определяется в виде области повышенной прозрачности (рис. 1), соответствующей участку кости с более редко расположенными костными трабекулами (рис. 2).

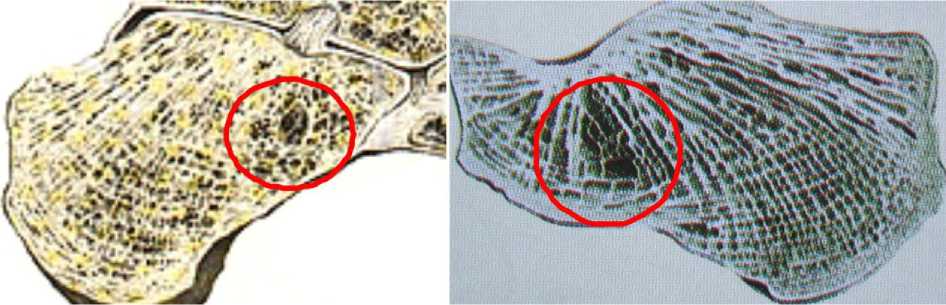

Эта зона находится между основными группами силовых линий (рис. 3).

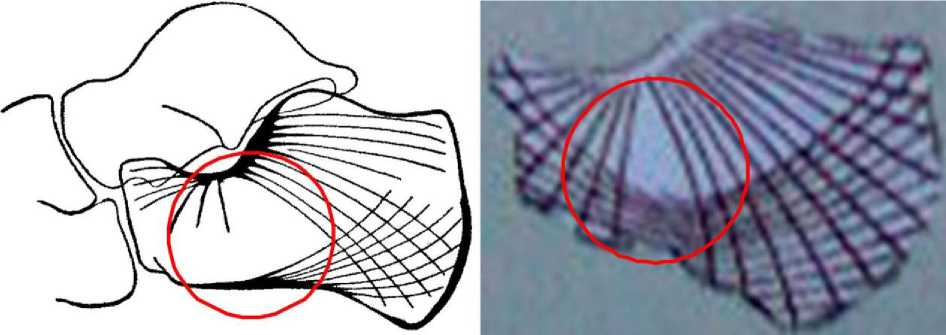

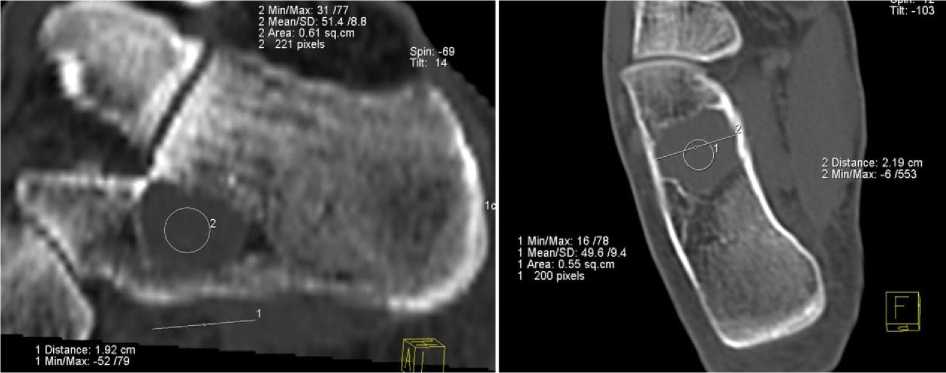

Наиболее показательными являются изображения, полученные при КТ на аксиальных и MPR-изображениях (рис. 4).

Рис. 1. Рентгенограмма пяточной кости в боковой проекции в норме

Рис. 2. Продольный распил пяточной кости (Большая Медицинская Энциклопедия, 1966; Hrs. O. Wieser., 2002)

Рис. 3. Схема расположения силовых линий пяточной кости по Дьяченко В.А., 1954. Hrs. O. Wieser., 2002

Рис. 4. Компьютерная томография, MPR-изображения пяточной кости в норме

Стандартная R-графия позволила получить наиболее полную информацию о форме и соотношении костей стопы. Измерение размеров и оценка внутренних структур кисты по стандартным R-граммам ввиду малой информативности R-грамм в прямой проекции не может считаться полностью объективной.

Однако рентгенография в боковой проекции позволила выявить у всех больных типичную локализацию кисты (рис. 5).

Рис. 5. Рентгенограмма пяточной кости в боковой проекции б-го К, 18 лет , до лечения

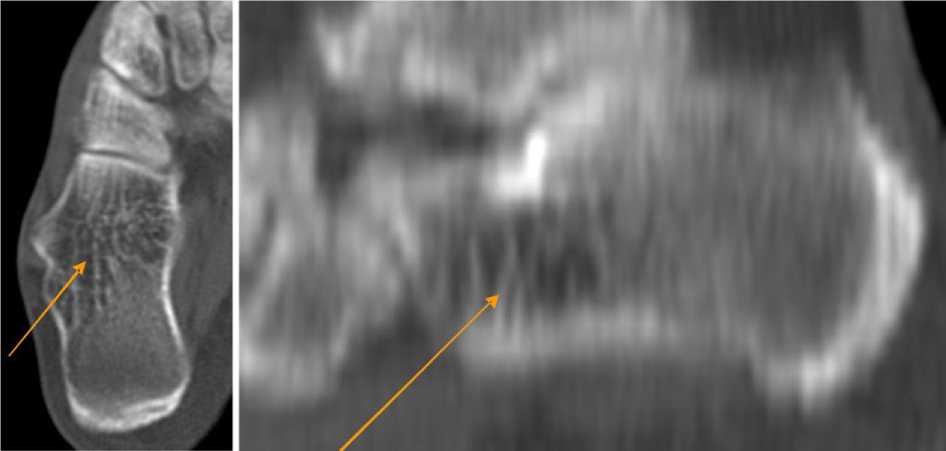

Компьютерная томография позволила наиболее точно определить топографию, размеры, площадь и объём патологического очага, толщину кортикальной пластинки, характер содержимого кистозной полости до, на этапах и после лечения (рис. 6).

Исследования проведены 6 пациентам, размеры кисты колебались от 1,9 до 2,7 см, локали- зация во всех случаях соответствовала описанной выше области в шейке пяточной кости, форма на аксиальных срезах округлая, на сагиттальных реконструкциях треугольная. Толщина кортикальной пластинки на уровне патологического очага от 0,2 до 0,5 см. Внутреннее содержимое кисты однородное, средней плотностью 45±15 HU (ед. Хаунсфильда).

Полученные данные позволяют говорить о характерной локализации кисты, обусловленной особенностями строения пяточной кости и биомеханики свода стопы. При нагрузке или ударе в аксиальной плоскости в указанной области создаётся эффект растяжения, последующее кровоизлияние в кость из-за ригидности костных стенок приводит к венозному застою в области кровотечения, которое в сочетании с серозной экссудацией и реактивным воспалением вызывают повышение внутрикостного давления, приводящее к атрофии кости и формированию кисты.

Использование стандартной рентгенографии и компьютерной томографии позволило с достаточной степенью достоверности говорить о степени органотипической перестройки патологического очага. Результаты работы показали, что у каждого метода есть определенные возможности визуализации, которые при комплексном их применении реализуются в полной мере. Каждый из использованных методов диагностики позволяет выявить как характерные для всех методов изменения, так и визуализируемые только при конкретной методике.

Отмеченные выше особенности расположения могут расцениваться как один из дифференциально-диагностических признаков кисты пяточной кости.

Рис. 6. Компьютерная томография, MPR-изображения пяточной кости больного Ц., 16 лет. Солитарная киста