Рентгенологические особенности тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж

Автор: Иванов Станислав Вячеславович, Кенис Владимир Маркович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель. Целью работы было определение рентгенологических особенностей тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж и их взаимосвязи с клиническими проявлениями. Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 137 пациентов с последствиями спинномозговых грыж, при этом нестабильность тазобедренного сустава выявлена у 123 из них (89 %). Результаты. Определена линейная зависимость между показателями шеечно-диафизарного угла (ШДУ) и нейросегментарным уровнем поражения (r=-0,7917, p

Рентгенология, тазобедренный сустав, спинномозговая грыжа

Короткий адрес: https://sciup.org/142121652

IDR: 142121652

Текст научной статьи Рентгенологические особенности тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж

Спинномозговые грыжи относятся к наиболее тяжелым врожденным порокам развития, при которых первичный дефект внутриутробного формирования позвоночника и спинного мозга сопровождается разнообразными вторичными изменениями со стороны головного мозга, тазовых органов и опорно-двигательного аппарата. Такое сочетание делает затруднительным выбор тактики лечения, а также прогноз его непосредственных и отдаленных результатов. У детей с последствиями спинномозговых грыж наблюдаются различные ортопедические проблемы, как выявляемые при рождении, так и проявляющиеся и меняющиеся в течение всей жизни. Одной из самых существенных проблем является патология тазобедренного сустава, которую в подавляющем большинстве случаев можно рассматривать как его нестабильность.

Под нестабильностью тазобедренного сустава мы понимаем клинико-рентгенологический симптомоком-плекс нарушений анатомии и функции тазобедренного сустава, при котором нарушение соотношений в суставе приводят к ухудшению или утрате его опорной функции. Анатомическими вариантами нестабильности тазобедренного сустава, определяемыми рентге-

МАТЕРИАЛЫ

В ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» в период с 2006 по 2012 год проведено обследование и лечение 137 пациентов с последствиями спинномозговых грыж. Всем пациентам проводилось рентгенография нологически, являются его децентрация, подвывих и вывих.

Согласно данным литературы, у 30-50 % детей с последствиями спинномозговых грыж развиваются подвывих или вывих в тазобедренном суставе в течение первых 2-3 лет жизни [2]. Основным методом диагностики нарушений соотношений в тазобедренном суставе является рентгенологическое обследование. Рентгенологические особенности во многом определяют клинику и прогноз течения нестабильности, однако до настоящего времени в литературе отсутствуют четкие параллели между рентгенологическими показателями и клиническими проявлениями. Сложность выбора тактики ортопедического лечения детей с последствиями спинномозговых грыж определяет необходимость детальной оценки рентгенологических параметров тазобедренного сустава при планировании операции, а также определения взаимосвязи с клиническими проявлениями патологии.

Целью работы было определение рентгенологических особенностей тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж и их взаимосвязи с клиническими проявлениями.

И МЕТОДЫ тазобедренных суставов в рамках стандартного протокола обследования. Мы использовали стандартные (передне-задние) и функциональные рентгенологические проекции для оценки соотношений в тазобедренном

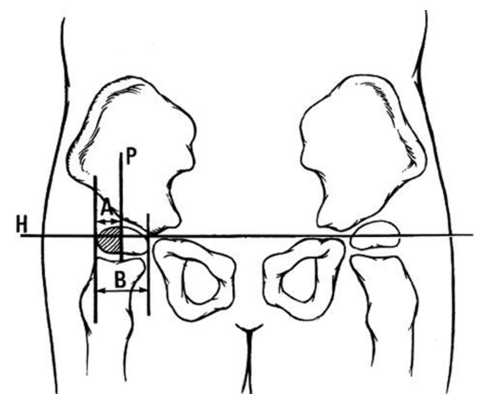

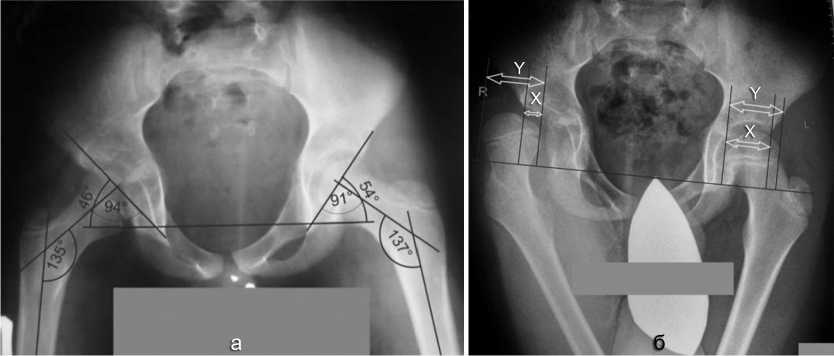

суставе. Мы измеряли наиболее значимые угловые величины, характеризующие бедренный и тазовый компоненты сустава: угол Шарпа (УШ), угол антеверзии (УА), шеечно-диафизарный угол (ШДУ). В качестве показателя, определяющего градации степени нарушения соотношений, мы пользовались наиболее распространенным критерием соответствия для фронтальной плоскости – индексом миграции (ИМ), предложенным Реймерсом (рис. 1) [3]. Под децентрацией тазобедренного сустава мы понимали увеличение индекса миграции более 20 %. В качестве значения, определяющего наличие подвывиха бедра, мы считали индекс миграции более 40 %. Вывих бедра определялся полным разобщением ацетабулярной и бедренной суставных поверхностей.

Для определения УА был использован метод H. Strzyzewski [5]. По рентгенограмме, выполненной в переднезадней проекции, измерялся проекционный ШДУ, а истинная его величина определялась по рентгенограмме, выполненной при отведении и максимальной внутренней ротации бедра. На основании полученных величин ШДУ с помощью таблицы определялся УА.

При клиническом обследовании учитывался ней-росегментарный уровень поражения в соответствии с классификацией Sharrаrd – Bartonek [1, 4].

Рис. 1. Индекс миграции головки бедренной кости, P – линия Перкинса, Н – линия Хильгенрейнера. ИМ =A / B × 100 %

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

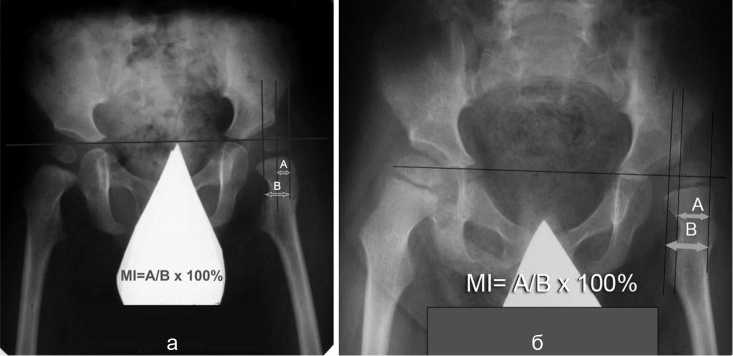

Из 137 обследованных пациентов у 14 (10 %) отсутствовали рентгенологические нарушения соотношений, то есть эти суставы являлись рентгенологически стабильными. В остальных 123 случаях нестабильность тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж была представлена следующими вариантами: децентрация (рис. 2, а), подвывих

(рис. 2, б) и вывих бедра (рис. 2, в).

Распределение вариантов нестабильности тазобедренного сустава в различных группах по нейросег-ментарному уровню поражения было неодинаковым и отражало существенные закономерности патогенеза данного состояния (табл. 1).

Рис. 2. Варианты нестабильности тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж: а – децентрация головок бедренных костей; б – подвывих бедра справа; в – вывих бедер

Таблица 1

Распределение вариантов нестабильности тазобедренного сустава в различных группах по нейросегментарному уровню поражения

|

Уровень поражения |

Вариант нестабильности |

|||||

|

вывих бедра с 2-х сторон |

вывих бедра с одной стороны |

подвывих бедра с 2-х сторон |

подвывих с одной стороны |

вывих с одной и подвывих с другой стороны |

децентрация |

|

|

Грудной |

3 |

4 |

2 |

3 |

2 |

1 |

|

L1-L2 |

4 |

6 |

1 |

5 |

1 |

2 |

|

L3-L4 |

24 |

5 |

5 |

5 |

3 |

2 |

|

L 5 -S 1 |

3 |

6 |

4 |

5 |

1 |

17 |

|

S 2 |

– |

– |

– |

1 |

– |

8 |

|

Итого |

34 |

21 |

12 |

19 |

7 |

30 |

Как видно из данных таблицы 1, наибольшее количество вывихов наблюдалось в группе пациентов с уровнем поражения L3-L4 (29 из 44). У пациентов данной группы превалирует функция приводящих мышц бедра и субспинальных мышц над функцией разгибателей бедра и отводящих мышц. Эти данные подтверждают роль дисбаланса мышечных сил в области тазобедренного сустава, как пусковой механизм развития подвывиха и вывиха бедра. Децентрация в тазобедренном суставе, как наиболее легкое проявление нестабильности тазобедренного сустава, не требующее хирургической стабилизации, у детей с последствиями спинномозговых грыж наблюдалась в основном в группах с низким уровнем поражения. Так, в группе с уровнем L5-S1 она наблюдалась в 17 из 36 случаев, а в группе с уровнем поражения S2 – в 8 из 9. В то же время, при грудном уровне поражения децентрация наблюдалась только у одного из 15 пациентов, а превалировали дети с более тяжелыми вариантами нестабильности (вывихи и подвывихи).

Ангулометрические параметры тазобедренного сустава также имели определенную закономерную связь с уровнем нейросегментарного поражения. Для получения более достоверных статистических данных было выполнено укрупнение когорт, и все пациенты были подразделены на 3 группы по нейросегментарно-му уровню поражения. В таблице 2 представлены средние значения этих показателей для возрастной группы 4-7 лет.

На основании полученных данных мы провели корреляционный анализ с вычислением парных коэффициентов корреляции Пирсона. Анализ результатов позволил нам сделать вывод, что существует линейная зависимость между показателями ШДУ и нейросег-ментарным уровнем поражения (r = -0,7917, p < 0,05): снижение нейросегментарного уровня достоверно сопровождается уменьшением ШДУ. Также существует прямая зависимость между показателями ШДУ и углом Шарпа (r = 0,7240, p < 0,05). Меньшей степени зависимость отмечена для угла Шарпа и нейросегмен-тарного уровня поражения (r = -0,5315, p < 0,05).

Важно отметить, что клинико-рентгенологическая картина тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых грыж может меняться по мере роста ребенка. Прогрессирующий подвывих и вывих в тазобедренном суставе – состояние, специфическое для детей с неврологическими нарушениями, и оно представляет значительные трудности в определении тактики лечения. С целью диагностики характера течения подвывиха мы использовали динамику индекса миграции головки бедренной кости. Прямым признаком прогрессирования подвывиха мы считали увеличение индекса более 10 % в год.

Из 58 пациентов прогрессирование подвывиха бедра было обнаружено у 13 детей (16 суставов), и данный процесс привел к развитию вывиха у 9 (11 суставов). В большинстве случаев подвывих и вывих бедра был односторонний (у 10 из 13 детей). Все дети имели нейросегментарный уровень поражения L3-L4. На рисунке 3 представлены рентгенограммы ребенка с прогрессирующим подвывихом бедра: увеличение ИМ составило 40 % за 1 год.

Прогрессирование подвывиха отмечается у детей с последствиями спинномозговых грыж не всегда: у 5 пациентов в группе с нейросегментарным уровнем поражения L5-S1 отмечалась положительная динамика развития тазобедренного сустава на фоне стандартной двигательной реабилитации. Этот факт мы объясняли нормализацией осевой нагрузки на сустав и улучшение мышечного баланса в результате восстановительного лечения. Необходимым условием этого улучшения являлась значительная сохранность как функции мышц, окружающих тазобедренный сустав, так и общих локомоторных функций, характерная для детей с низки уровнем нейросегментарного поражения. На рисунке 4 представлены рентгенограммы ребенка с положительной динамикой рентгенологических показателей.

Таблица 2

Ангулометрические показатели тазобедренного сустава в зависимости от уровня нейросегментарного поражения

|

Группы по уровню поражения |

ШДУ |

УА |

Угол Шарпа |

|

Группа 1 (грудной и верхний поясничный уровень) |

145,1±3,8 |

58,8±3,2 |

65,2±3,8 |

|

Группа 2 (средний поясничный уровень) |

135,8±4,4 |

40,7±3,3 |

58,3±6,1 |

|

Группа 3 (нижний поясничный и крестцовый уровень) |

134,4±4,2 |

50,7±3,2 |

60,2±4,2 |

Рис. 3 Рентгенограммы тазобедренных суставов ребенка Н. Диагноз: последствие спинномозговой грыжи. Нейросегментарный уровень поражения L3-L4. Подвывих левого бедра: а – в возрасте 4 лет (MI = 40 %); б – в возрасте 5 лет (MI = 80 %)

Рис. 4. Рентгенограммы ребенка П. Диагноз: последствие спинномозговой грыжи. Нейросегментарный уровень поражения L5-S1. Подвывих бедер: а – в возрасте 7 мес., схема Рейнберга; б – в возрасте 4-х лет, угол Виберга слева 19º, справа 20º

Стандартные рентгенологические проекции не всегда отражают полную картину состояния тазобедренных суставов у детей с последствиями спинномозговых грыж. Это связано с различной степенью пареза мышц, окружающих тазобедренный сустав. В некоторых случаях при выраженной диссоциации клинических признаков нестабильности (положительный симптом Тренделенбурга, симптом «поршня», существенное относительное укорочение конечности) необходимо выполнять помимо рентгенографии в стандартных проекциях также и функциональные рентгенограммы (с приведением и сгибанием в тазобедренных суставах, а также стоя). При этом могут быть выявлены признаки нестабильности, в том числе и требующие хирургического лечения. На рисунке 5 (а) представлена рентгенограмма тазобедренных суставов в передне-задней проекции, ШДУ, угол Шарпа - в пределах возрастной нормы. На функциональной рентгенограмме (рис. 5, б) отмечаются рентгенологические признаки подвывиха бедра справа.

Рис. 5. Рентгенограммы ребенка Ю., 9 лет. Диагноз: последствие спинномозговой грыжи. Нейросегментарный уровень поражения L5-S1. Подвывих бедра справа: а – стандартная рентгенограмма тазобедренных суставов в передне-задней проекции; б – рентгенограмма тазобедренных суставов в передне-задней проекции с приведением и сгибанием в правом тазобедренном суставе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Патология тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых имеет определенные закономерности формирования и прогрессирования, которые должны быть своевременно подтверждены рентгенологически. Дисбаланс мышечных сил в области тазобедренного сустава – основной пусковой механизм развития подвывиха и вывиха бедра, что подтверждается выявленными нами изменениями рентгенологической картины в зависимости от характера исходного нейро-сегментарного поражения. Вторичные костные изменения имеют свои закономерности, которые во многом определяют тактику последующего ортопедического лечения. Знание общих закономерностей течения данной патологии способствует ранней диагностике прогрессирующей нестабильности тазобедренного сустава, что определяет выбор оптимальной тактики лечения.

ВЫВОДЫ

-

1. Уровень нейросегментарного поражения определяет тяжесть вторичной нестабильности тазобедренного сустава у детей с последствиями

-

2. Величина шеечно-диафизарного угла у детей с последствиями спинномозговых грыж напрямую зависит от нейросегментарного уровня поражения: чем выше нейросегментарный уровень поражения, тем больше значение ШДУ.

-

3. Рентгенограммы тазобедренных суставов пациентам с последствиями спинномозговой грыжи необходимо выполнять не менее 1 раза в год с целью оценки состояния тазобедренных суставов и выбора тактики лечения в случае необходимости.

спинномозговых грыж: наибольший риск вывиха бедра имеет место у пациентов с уровнем поражения L3-L4.