Рентгенометрическая характеристика переломов грудного и поясничного отделов позвоночника, по данным компьютерной томографии, на различных этапах лечения методом транспедикулярной фиксации

Автор: Нецветов П.В., Худяев А.Т., Дьячкова Г.В., Люлин С.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Работа основана на анализе результатов рентгеновской компьютерной томографии грудного и поясничного отдела позвоночника, выполненных 67 больным в возрасте от 14 до 52 лет, лечившихся в отделении нейрохирургии ФГУН «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А Илизарова» по поводу травматической болезни спинного мозга. Компьютерная томография была проведена 67 больным до лечения, 54 пациентам в процессе лечения; после снятия аппарата наружной транспедикулярной фиксации наблюдался 31 пациент и 32 пациента - в отдалённом периоде. В результате проведённых исследований выявлено, что в отдалённом периоде наибольшее снижение высоты наблюдалось в вентральных отделах межпозвонкового диска, расположенного каудальнее повреждённого позвонка. Дефицит от показателя, полученного при измерении высоты межпозвонкового диска в вентральных отделах до лечения, составил 60 %. На втором месте по степени изменения и дефициту высоты был межпозвонковый диск, расположенный краниальнее повреждённого позвонка, в средних отделах (снижение на 48,3 % от высоты до лечения). На несколько меньшую величину изменилась высота межпозвонкового диска, расположенного краниальнее повреждённого позвонка в вентральных отделах (дефицит от данных до лечения - 46,9 %). Наименьшие изменения обнаружены в средних отделах межпозвонкового диска, расположенного каудальнее поврежденного позвонка (на 26,1 %).

Перелом, позвоночник, метод транспедикулярной фиксации, рентгенометрия, компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120982

IDR: 142120982

Текст научной статьи Рентгенометрическая характеристика переломов грудного и поясничного отделов позвоночника, по данным компьютерной томографии, на различных этапах лечения методом транспедикулярной фиксации

Повреждения позвоночника и спинного мозга, несмотря на многочисленные профилактические мероприятия: улучшение условий труда, совершенствование систем безопасности автомобильного транспорта, продолжают оставаться в «тройке лидеров» среди всех травм. В среднем среди всех пострадавших с позвоночноспинномозговой травмой повреждения шейного отдела позвоночника встречаются в 12,3 % случаев [1-3, 9].

Диагностика повреждений позвоночника является одной из наиболее трудных проблем травматологии. Диагностические задачи затруднены сложным анатомическим строением позвоночника, возможностью реализации нескольких основных механизмов повреждающего фактора, нередко тяжёлым состоянием пострадавшего, проблемами правильных укладок [4, 5, 7].

Рентгенологическое исследование больного с закрытой травмой позвоночника и спинного мозга в системе комплексного обследования является одним из основных объективных методов. Правильное распознавание характера закрытого повреждения позвоночника имеет подчас решающее значение для выбора того или иного метода лечения, а также для решения вопроса о характере операции при показаниях к оперативному лечению. Однако, по наблюдениям Российского научно – исследовательского нейрохирургического института им. А.Л. Поленова, костные повреждения не выявляются у 6,1 % пострадавших [7]. Кроме того, как считают Т.Н Eddings и др. (1999), на обычных спон-дилограммах не столь хорошо визуализируются повреждения средней опорной колонны.

M. Schneider (1990) при позвоночноспинномозговых травмах следующим образом ранжирует исследования по их значимости: спондилография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, миелография. Автор подчёркивает, что КТ уточняет характер повреждения костей и межпозвонковых дисков, а МРТ даёт более важную информацию о состоянии спинного мозга.

Целями любого диагностического исследования при спинальной травме являются: выявление переломов позвонков, определение их формы, наличия смещения самих позвонков и их фрагментов, определение характера сочетанного поражения связочного аппарата и окружающих тканей, оценка степени сдавления позвоночного канала и спинного мозга, определение степени поражения вещества спинного мозга и его корешков. При травматических повреждениях позвоночника и спинного мозга КТ способствует выявлению компрессии тел, дуг, суставных отростков позвонков, деформации позвоночного канала костными отломками, хроническими гематомами, кистозными образова- ниями травматического происхождения, пролапсами дисков. Кроме того, КТ позволяет выявить посттравматический дистрофический процесс в веществе спинного мозга, денсито-метрическое снижение плотности спинного мозга сосудистого генеза как выше, так и ниже участка поражения [5-7].

При КТ помимо подтверждения (или отклонения) предварительных рентгенологических данных возможна подробная характеристика признаков перелома: компрессионный, оскольчатый, раздробленный перелом тела, количество, размеры и локализация костных осколков, вывих или подвывих позвонка, костный блок, стадия сращения перелома [6]. Особо важным для хирурга является обнаружение деформации стенок позвоночного канала и изменение его просвета за счёт смещения тела позвонка, клина Урбана, костных отломков, оторванной дуги или выпавшего межпозвонкового диска [1-3].

Критерием, определяющим тактику лечения, является наличие сочетания трех наиболее важных признаков: выраженность кифосколиотиче-ской деформации позвоночника, наличие проникающего или непроникающего перелома тела позвонка и наличие неврологического дефицита или возможности его возникновения вследствие смещения фрагментов тела в позвоночный канал. Первый признак легко устанавливается при обычной рентгенографии и её вариантах. При определении других признаков рентгенологическое исследование в некоторых случаях не даёт исчерпывающей информации. Компьютерная томография, по сравнению с традиционной рентгенографией, является методом выбора для решения некоторых диагностических задач.

Цель настоящей работы состояла в изучении характера и степени деформации позвонков при переломах в грудном и поясничном отделе, по данным компьютерной томографии, на различных этапах лечения методом транспедикулярной фиксации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа основана на анализе результатов рентгеновской компьютерной томографии грудного и поясничного отдела позвоночника, выполненных 67 больным в возрасте от 14 до 52 лет, лечившихся в отделении нейрохирургии

ФГУН «РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» по поводу травматической болезни спинного мозга (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных травматической болезнью спинного мозга в остром периоде по полу и возрасту (в период обследования)

|

Пол |

Возраст (лет) |

Всего больных |

||||

|

10-20 |

21-30 |

31-40 |

41-50 |

51-60 |

||

|

М |

4 |

14 |

22 |

10 |

3 |

53 |

|

Ж |

6 |

6 |

2 |

- |

- |

14 |

|

Всего |

10 |

20 |

24 |

10 |

3 |

67 |

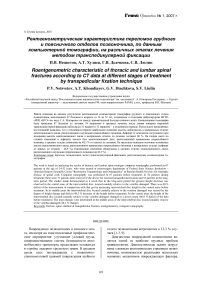

Чаще всего имело место повреждение грудопоясничного (38 56,8 %) и поясничного (21

31,4 %) отделов позвоночника. Повреждение грудного отдела позвоночника было у 8 (11,9 %) больных. Переломы ThVIII и ThIX наблюдались по 1 случаю (1,4 %), Th X и Th XI по 3 (4,5 %) (рис. 1).

11,9%

□ грудной отдел 8 (11,9 %)

В грудопоясничный отдел 38 (56,8 %)

□ поясничный отдел 21 (31,4 %)

Рис. 1. Распределение больных травматической болезнью спинного мозга в остром периоде по уровню повреждения

В области грудопоясничного перехода сочетание перелома Th XII и L I позвонков наблюдалось в 11 (28,9 %) случаях. Изолированный перелом LI позвонка встретился в 21 (55,3 %) случае из всех повреждений этого пограничного отдела позвоночника.

Что касается поясничного отдела позвоночника, то на этом уровне чаще всего определялся перелом LII позвонка (11 из 21 повреждения этого отдела). По 5 случаев наблюдались переломы L III и L IV позвонков (табл. 2).

Таблица 2 Распределение больных травматической болезнью спинного мозга в остром периоде по локализации повреждения

|

Локализация повреждения |

Количество больных |

% от общего числа больных |

|

ThVIII |

1 |

1,4 |

|

Th IX |

1 |

1,4 |

|

Th X |

3 |

4,5 |

|

Th XI |

3 |

4,5 |

|

ThXII-LI |

38 |

56,8 |

|

L II |

11 |

16,4 |

|

L III |

5 |

7,5 |

|

L IV |

5 |

7,5 |

|

Итого |

67 больных |

100 % |

Компьютерная томография была проведена 67 больным до лечения, 54 пациентам в процессе лечения; после снятия аппарата наружной транспедикулярной фиксации наблюдался 31 пациент и 32 пациента в отдалённом периоде. Исследования проводили на компьютерном томографе Somatom AR.HP фирмы «Siemens» (1995 год выпуска) по программе – Thor. spine.

Положение больного горизонтальное, на спине, голова пациента расположена в сторону Гентри.

Технические характеристики сканирования:

Топо-параметры : а) kV 130; б) sec/mAs

3,1/217; в) slice 2 mm; г) tube position lateral; д) length 256 mm; е) algorithm standart; ж) gentry tilt 0.

Томо-параметры : а) kV 130; б) sec/mAs 3,0/300; в) slice 3 mm; г) algorithm standart; д) FOV до 260; е) gentry tilt от -15 до +15.

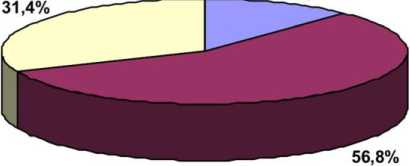

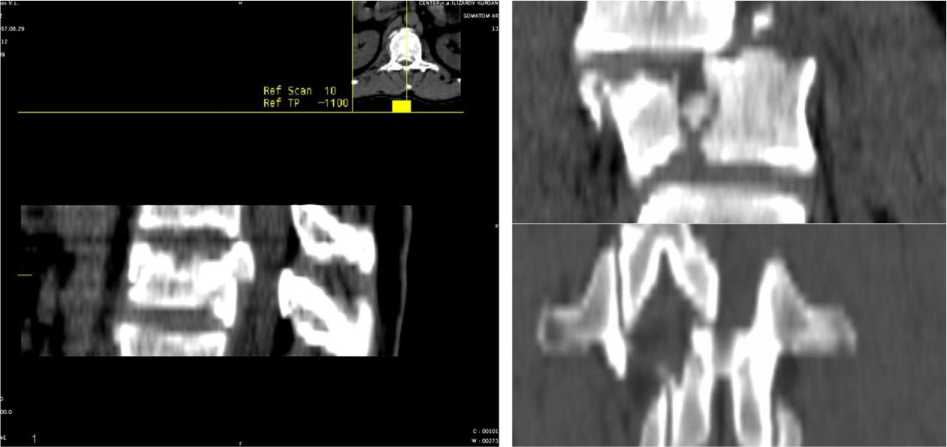

Томографии предшествовало получение то-пограммы цифрового аналога обзорной рентгенограммы, которая использовалась для определения начального уровня томографии, зоны интереса (FOV), направления сканирования (рис. 2). Уровни сканирования устанавливали параллельно замыкательным пластинкам: кра-ниально – дуга вышерасположенного (от повреждённого) позвонка, каудально – дуга нижележащего позвонка.

Рис. 2. Компьютерная топограмма поясничного отдела позвоночника больного М., 28 лет, с компрессионно-оскольчатым переломом L II позвонка, вывихом L I со смещением по ширине на 1/3

Анализ изображений проводился в два этапа.

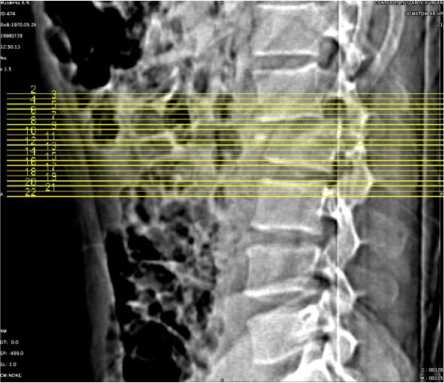

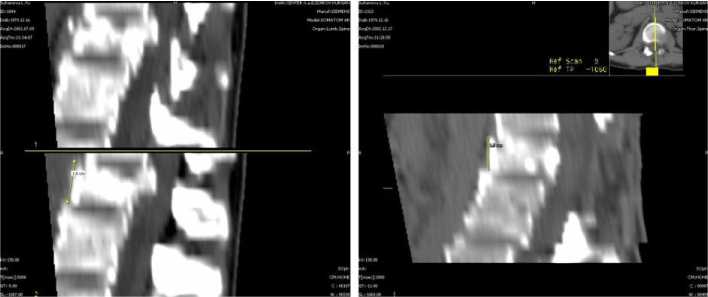

Первый этап заключался в просмотре серии послойных изображений в "костном" и в "мягкотканном" окнах. Параметры ширины и центра "костного окна" не были жестко фиксированными, и в каждом индивидуальном случае подбирались с учетом степени выраженности травматических изменений позвонков. Например, структура губчатой кости лучше визуализировалась при ширине окна 400-700 HU и центре окна до 250 НU. Затем изображения просматривали в "мягкотканном" окне с параметрами ширины окна 100-300 НU и центра окна 10+80 НU. При этом анализировали состояние мягкотканных структур позвоночного канала, паравертебральных мягких тканей (рис. 3 а, б).

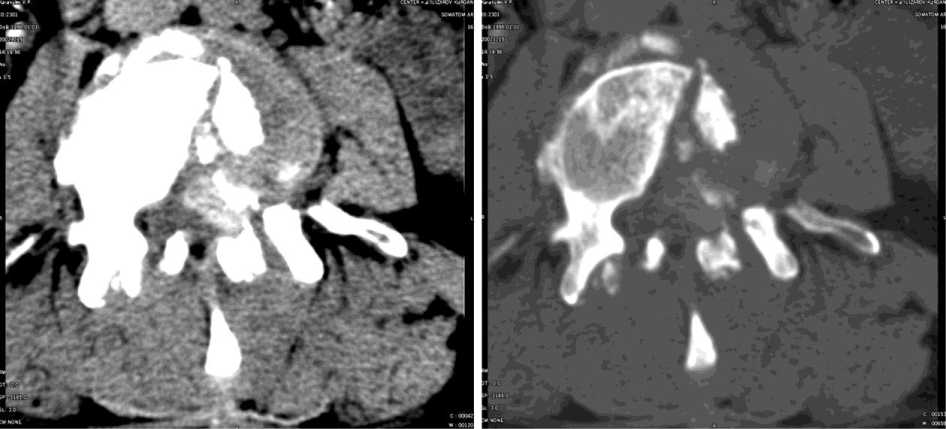

Второй этап анализа исследования заключался в получении серии вторично реконструированных изображений при помощи программной функции MPR (Multiplanar reconstruction) в двух стандартных (сагиттальной и фронтальной) плоскостях (рис. 4 а, б), а при необходимости и в произвольно выбранных плоскостях.

б

а

Рис. 3. Больной К., 46 лет, с компрессионно-оскольчатым переломом L IV позвонка Состояние после ламинэктомии L IV , задней декомпрессии спинного мозга: а в «мягкотканном» окне: С: 00042, W: 00120. В позвоночном канале парамедианно слева хорошо визуализируется не удалённая посттравматическая грыжа диска L III-IV ; б в «костном» окне: С: 00153, W: 00658

а

б

Рис. 4. а компьютерная томография больного К., 45 лет, с компрессионно-оскольчатым переломом L I позвонка. MPR в сагиттальной плоскости. Четко визуализируется клин Урбана, степень сужения и деформации позвоночного канала; б компьютерная томография больного М., 28 лет, с компрессионно-оскольчатым переломом L II позвонка. Вывих L I со смещением. На MPR во фронтальной плоскости визуализируется оскольчатый перелом тела, дуги L II , со смещением L I по ширине на 1/3 вправо

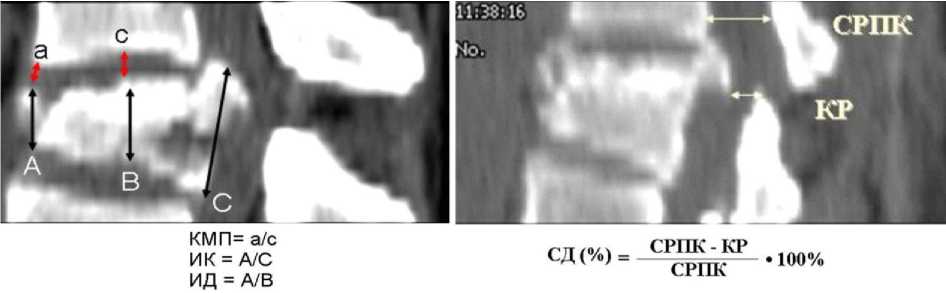

Количественная обработка изображений включала в единицах шкалы Хаунсфилда (HU) с помощью функций «Evaluate statistics» измерения расстояний и угловых деформаций с помощью функций «Evaluate distance», «Evaluate angle», измерения площади с помощью функции «Evaluate statistics». Благодаря этим функциям были проведены количественные измерения вентральной, срединной, дорзальной высот повреждённого позвонка, смежных межпозвонковых дисков, критического расстояния, клина Урбана, плотности костного блока на этапах лечения. По мультипла-нарным реконструкциям (MPR), выполненным в сагиттальной плоскости, проводили измерения:

-

1. Вентральной, срединной и дорсальной вы-

- соты повреждённого позвонка (в см);

-

2. Вентральной, срединной высоты межпозвонковых дисков, расположенных краниальнее и каудальнее повреждённого позвонка (в см);

-

3. Среднесагиттального размера позвоночного канала (в см) наименьшего расстояния между задней поверхностью тела позвонка и внутренней поверхностью дуги у основания остистого отростка на уровне вышерасположенного от поврежденного позвонка;

-

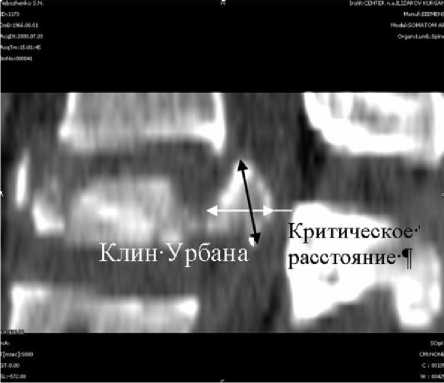

4. Измеряли критическое расстояние (в см) наименьший сагиттальный размер позвоночного канала на уровне поврежденного позвонка (рис. 5);

-

5. До операции по томограммам и мульти-планарным реконструкциям определяли локали-

- зацию и проводили измерение клина Урбана в сантиметрах. Измеряли вентрально-дорзальный и краниально-каудальный размер (рис. 5);

-

6. Коэффициент межпозвонкового пространства (КМП), равный отношению вентральной к срединной высоте межпозвонкового диска, расположенноно краниальнее повреждённого позвонка (рис. 6);

-

7. Индекс клиновидности (ИК), равный отношению вентральной высоты повреждённого позвонка к дорсальной высоте повреждённого позвонка (рис. 6);

-

8. Индекс деформации (ИД), равный отношению вентральной высоты повреждённого позвонка к срединной высоте повреждённого позвонка (рис. 6);

-

9. Степень деформации (СД), равная отношению разницы между сагиттальным размером позвоночного канала на уровне вышерасположенного позвонка и критическим расстоянием (КР), и сагиттальным размером позвоночного канала на уровне вышерасположенного позвонка (СРПК), умноженное на 100 (в %) (рис. 7);

-

10. Проводили измерение смещённого вышерасположенного позвонка кпереди или кзади по ширине в сантиметрах.

Рис. 6. Схема рентгенометрии измерений КМП, ИК, ИД по мультипланарной реконструкции

Рис. 5. Схема рентгенометрических измерений вентро-дорзального размера (белая стрелка), кранио-каудального (черная стрелка) клина Урбана и критического расстояния (белая линия) по мультипла-нарной реконструкции (MPR)

Рис. 7. Схема измерений СД по мультипланарной реконструкции (MPR)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из основных показателей, характеризующих тяжесть повреждения и позволяющих оценить результаты лечения, является высота повреждённого позвонка по вентральной поверхности (табл. 3).

Высота повреждённого позвонка по вентральной поверхности до лечения составила

1,8±0,4 см. В процессе лечения этот показатель не изменился. После снятия аппарата и в отдалённом периоде произошло снижение высоты по отношению к данным до лечения на 0,2 см (11,1 %) и на 0,3 см (16,7 %) по отношению к данным, полученным в процессе лечения (рис. 8).

Таблица 3

Высота повреждённого позвонка по вентральной поверхности (в см) на различных этапах лечения

|

Показатели |

До лечения |

В процессе лечения |

После снятия аппарата |

Отдалённый результат |

|

N |

67 |

54 |

31 |

32 |

|

Ср. знач. (M) |

1,8 |

1,8 |

1,6 |

1,5 |

|

Ст. откл. (σ) |

0,4 |

0,4 |

0,5 |

0,4 |

|

Ошибка ср. (m) |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

P |

0,176 |

0,0,52 |

0,402 |

0,011 |

Рис. 8. Компьютерная томограмма поясничного отдела позвоночника больной С., 22 лет, с компрессионно-оскольчатым переломом

L I позвонка. Высота повреждённого позвонка по вентральной поверхности до лечения 1,8 см, в отдалённом периоде 1,5 см

Высота повреждённого позвонка в средних отделах до лечения была выше и составила 1,92±0,39 см. В процессе лечения аппаратом наружной транспедикулярной фиксации произошло уменьшение этой высоты до 1,79±0,3 см. После снятия аппарата наблюдалось незначительное увеличение высоты (по отношению к данным до лечения) до 1,84±0,4 см. Это можно объяснить полиферативными процессами при формировании костного блока в этих отделах. В отдалённом периоде произошло снижение высоты по отношению к данным до, и результату после лечения на 0,21 см (10,9 %) и 0,13 см (7 %) соответственно.

Высота повреждённого позвонка по дорсальной поверхности до лечения была значительно больше предыдущих показателей (2,88±0,31 см). В процессе лечения высота уменьшилась до 2,36±0,33 см. Это объясняется тем, что во время операции был резецирован клин Урбана, которым чаще является задневерхний край тела позвонка. После снятия аппарата наблюдалось незначительное (на 1,4 %) увеличение высоты, что, вероятнее, обусловлено формированием фиброзно-костного блока в этих отделах. В отдалённом периоде наблюдалось снижение высоты до уровня показателя в процессе лечения.

Большое прогностическое значение имеет определение высоты вентральных отделов межпозвонкового диска, расположенного краниальнее повреждённого позвонка, что представлено в таблице 4.

Дефицит высоты вентральных отделов межпозвонкового диска, расположенного краниальнее повреждённого позвонка, в отдалённом периоде от данных до лечения составил 0,23 см (46,9 %). Это говорит о грубых посттравматических дистрофических изменениях в межпозвонковом диске краниальнее повреждённого позвонка.

Высота средних отделов межпозвонкового диска, расположенного краниальнее повреждённого позвонка, до лечения была больше, чем предыдущий показатель (0,60±0,23 см). В процессе лечения произошло уменьшение высоты до 0,48±0,22 см, а после лечения значительное снижение показателя до 0,31±0,2. Из этого следует, что межпозвонковый диск, расположенный краниальнее повреждённого позвонка, в средних отделах, по данным КТ, повреждается больше, чем в вентральных отделах.

Для более объективной характеристики повреждения межпозвонковых дисков оценивали также межпозвонковый диск, расположенный каудальнее повреждённого позвонка, высота вентральных отделов которого до лечения составила 0,75±0,25 см. В процессе лечения высота снизилась до 0,54±0,18 см, после лечения до 0,49±0,2 см и в отдаленном периоде до 0,30±0,2 см, и дефицит от первоначального результата составил 60 %.

Показатель высоты средних отделов межпозвонкового диска, расположенного каудальнее повреждённого позвонка, до лечения составил 0,92±0,22 см. В сравнении с данными до лечения снижение высоты средних отделов межпозвонкового диска, расположенного каудальнее повреждённого позвонка, в процессе лечения отмечено на 23,9 % (показатель составил 0,7±0,17 см), в отда- лённом периоде на 26,1 % (результат

0,68±0,27). Высота средних отделов межпозвонкового диска, расположенного каудальнее повреждённого позвонка, после снятия аппарата незначительно (на 4,3 %) увеличилась при сравнении с данными, полученными в процессе лечения.

Таблица 4

Высота вентральных отделов межпозвонкового диска, расположенного краниальнее повреждённого позвонка, (в см) на различных этапах лечения

|

Показатели |

До лечения |

В процессе лечения |

После снятия аппарата |

Отдалённый результат |

|

N |

67 |

54 |

31 |

32 |

|

Ср. знач. (M) |

0,49 |

0,37 |

0,32 |

0,26 |

|

Ст. откл. (σ) |

0,24 |

0,16 |

0,13 |

0,12 |

|

Ошибка ср. (m) |

0,03 |

0,03 |

0,04 |

0,04 |

|

P |

0,275 |

0,149 |

0,131 |

0,011 |

Таким образом, в результате проведённых исследований выявлено, что в отдалённом периоде наблюдалось наибольшее снижение высоты вентральных отделов межпозвонкового диска, расположенного каудальнее повреждённого позвонка. Дефицит этого показателя, полученного при измерении до лечения, составил 60 %. На втором месте по степени изменения и дефициту высоты был межпозвонковый диск, расположенный краниальнее повреждённого позвонка, в средних отделах (снижение на

48,3 % от высоты до лечения). На несколько меньшую величину изменилась высота межпозвонкового диска, расположенного краниаль-нее повреждённого позвонка, в вентральных отделах (дефицит от данных до лечения 46,9 %). Наименьшие изменения обнаружены в средних отделах межпозвонкового диска, расположенного каудальнее поврежденного позвонка (на 26,1 %). В известной нам литературе на аналогичную закономерность не указано.