Рентгенометрические показатели феморо-пателлярного сочленения (ФПС) при гетерогенном гонартрозе

Автор: Шевцов Владимир Иванович, Макушин Вадим Дмитриевич, Чегуров Олег Константинович, Саблукова Лариса Леонидовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Описана рентгенометрическая диагностика идиопатического и диспластического гонартроза по рентгенограммам, выполненным в аксиальной проекции под углом сгибания в коленном суставе 30°. Дан анализ с оценкой показателей в зависимости от тяжести остеоартрозного процесса в коленном суставе. Обоснована роль диагностических критериев в определении прогноза стадийности течения заболевания у лиц пожилого возраста и планирования тактики и технологии лечения.

Коленный сустав, остеоартроз, рентгенометрическая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142121233

IDR: 142121233 | УДК: 616-073.7:616.728.3-007.17

Текст научной статьи Рентгенометрические показатели феморо-пателлярного сочленения (ФПС) при гетерогенном гонартрозе

В литературе недостаточно полно описаны патологические признаки феморо-пателлярного сочленения (ФПС), которые развиваются в результате приобретенного дегенеративно-дистрофического процесса или дисплазии костных и мягкотканных структур [1, 2]. Вместе с тем, квантитативная диагностика патологических состояний в суставе приобретает обязательный характер для выработки хирургической коррекции [3, 4, 5].

Общеизвестно, что в нормальных физиологических условиях наибольшая нагрузка по величине и продолжительности приходится на пателло-феморальное сочленение. По данным Е.П. Бабур-киной [3], при нормальном расположении надколенника его равнодействующая достигает 99 кгс, а при низком его положении она уже равна 137 кгс и при высоком – 49 кгс. Дистопия надколенника влияет на распределение нагрузок в ФПС и при- водит к появлению хондромаляции надколенника в проблемных зонах.

Локальная гиперпрессия артикулирующих поверхностей приводит к формированию энтезофи-тов и остеофитов, которые играют некоторую стабилизирующую роль при нестабильности, но ограничивают функциональные возможности ФПС.

В настоящее время недостаточно научноисследовательских работ по рентгенометрии коленного сустава, ориентированных на динамику патологической симптоматики в зависимости от тяжести структурных изменений, выявляемых при рентгенографии коленного сустава в аксиальной проекции под углом сгибания в коленном суставе 30 . Восполнение данного информационного пробела и было целью данного исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенного рентгенометрического исследования, нами были получены данные признаков остеоартроза коленного сустава у 49 (91 сустав) пациентов с идиопатической этиологией в возрасте 61,5±1,03 лет и 28 (53 сустава) пациентов в возрасте 37,4±2,8 лет – диспластической. Кроме того, нами были проведены рентгенометрические исследования в контрольной группе, которую составляли лица, обратившие в поликлинику РНЦ «ВТО» с подозрениями на травму коленного сус- тава, и добровольцы. Изучены рентгенограммы 51 (65 суставов) человека в возрасте 30,7±1,12 лет.

Рентгенографию коленных суставов выполняли в аксиальной проекции, угол сгибания в коленном суставе составлял 30º, так как, по данным литературы, проекция «Sunrise» наиболее информативна и значима для изучения нестабильности надколенника [6, 7].

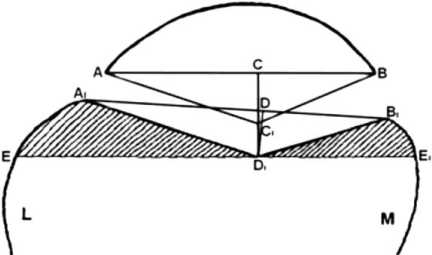

Линейные измерения и определение площадей мыщелков производили с помощью электронного штангенциркуля, транспортира и шаблона для измерения площади объекта1. При исследованиях руководствовались критериями, рекомендованными учеными Харьковского НИИТО им. проф. М.И. Ситенко [2], и собственными критериями, разработанными в процессе работы2. Схема для определения рентгенометрических параметров приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема для определения рентгенометрических критериев феморо-пателлярного сочленения

Вычисляли следующие критерии:

Пателлярный индекс – отношение длины латеральной фасетки надколенника АС1 к медиальной С1В.

Коэффициент глубины надколенника – отношение поперечного размера надколенника АВ к длине перпендикуляра, опущенного из наиболее выстоящей точки вентральной поверхности надколенника СС 1 .

Угол открытия надколенника АС1В.

Кондилярный индекс – отношение длины латеральной поверхности блока А1D1 к медиальной D1В1.

Коэффициент глубины блока – отношение прямой, соединяющей крайние точки блока А1В1, и перпендикуляра к ней, опущенного из точки, расположенной на максимальной глубине блока DD1.

Угол открытия блока А1D1В1.

Индекс площади мыщелков блока бедренной кости - отношение площади латерального мыщелка бедра к площади медиального.

При изучении рентгенограмм в аксиальной проекции учитывали геометрический контур мыщелков костей коленного сустава и определяли площадь мыщелков бедренной кости. Для этого проводили через вершину максимальной глубины блока бедра D 1 горизонтальную линию ЕЕ 1 перпендикулярно биомеханической оси СD1. Накладывали на исследуемый участок разработанный нами шаблон и определяли искомые площади костных структур. Вычислив площади медиального и латерального участков, определяли индекс площади мыщелков блока бедренной кости как отношение площади латерального мыщелка к площади медиального мыщелка бедра.

В данном исследовании приняты во внимание основные признаки ФПС при гетерогенном гонар-трозе, которые характеризовали особенности строения костно-хрящевых структур и их расположение.

Статистическую обработку полученных результатов исследований проводили на персональном компьютере с использованием дисперсионного анализа.

В случае подтверждения нормального распределения данных в сравниваемых выборках применяли критерий Стьюдента, при сравнениях по принципу «норма-патология» использовали критерий Стьюдента для парных выборок. Статистически значимыми считались различия при уровне значимости р<0,05. Все результаты в таблицах представлены в виде М ± σ, где М - выборочное среднее, и σ – выборочное стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Надколенник в аксиальной проекции дифференцируется по его геометрической форме, состоянию медиальной и латеральной фасеток, поперечного размера и угла его открытия. Об этом свидетельствуют рентгенометрические данные измерения фасеток надколенника при различных патогенетических структурных изменениях (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная рентгенометрическая оценка пателлярного индекса надколенника (ПИН) при остеоартрозе коленного сустава12

|

Идиопатический гонартроз |

Стадия процесса |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

% откл. от нормы |

Пателлярный индекс (М±σ) |

Диапазон значений |

Кол-во суставов |

Кол-во суставов |

Диапазон значений |

Пателлярный индекс (М±σ) |

% откл. от нормы |

|

|

-0,74 |

1,33±0,05 |

1,3-1,38 |

26 |

Компенсированная |

18 |

1,0-1,2 |

1,16±0,017 |

-13,43 |

|

+8,95 |

1,46±0,01 |

1,4-1,5 |

25 |

Субкомпенсированная |

18 |

1,3-1,4 |

1,38±0,018 |

+2,98 |

|

+16,41 |

1,56±0,02 |

1,5-1,7 |

30 |

Декомпенсированная |

17 |

1,5-2,3 |

1,75±0,06 |

+30,59 |

Примечание: норма - 1,34±0,015; достоверность отличия - P<0,001.

Из таблицы 1 следует, что отклонение ПИН от нормальных значений наблюдается при гетерогенном гонартрозе как при идиопатическом, так и при его диспластическом генезе. Однако при идиопатическом гонартрозе величины пателлярного индекса свидетельствуют о более выраженном дегенеративном процессе в медиальном отделе сустава. Данная особенность четко прослеживается при анализе ПИН в динамике. В компенсированной стадии дегенеративного процесса ПИН в обеих формах артроза практически не отличается от нормальных значений. В декомпенсированной стадии наступает увеличение размеров медиальной фасетки надколенника за счет «распластывания» краевых участков и образования массива остеофитов. Аналогичная тенденция структурных изменений ПИН прослеживается и при диспла-стическом гонартрозе, когда превалирующие дегенеративные изменения (хондромаляция) развиваются в латеральном отделе сустава.

Причиной нарушения нагружения надколенника в данном случае служит сужение суставной щели. В отделах коленного сустава вследствие отклонения надколенника при скольжении в межмыщелковой борозде бедренной кости возникает компрессирующее воздействие (гиперпрессия) на медиальную (идиопатический генез) или латеральную (диспластический генез) поверхности надколенника.

По данным ПИН, возможно предположить наследственный генез диспластического артроза, так как величины длины фасеток надколенника, как правило, меньше нормальных значений. Это характеризует гипопластическую форму строения надколенника.

При диспластическом артрозе, учитывая исходное недоразвитие латеральной поверхности надколенника, при компенсированной стадии ла- теральная поверхность фасетки надколенника уменьшена и ее величина отклоняется от здорового надколенника на 13,43 %. При субкомпенсиро-ванной стадии диспластического процесса происходит незначительное краевое «разрастание» латеральной фасетки и ПИН отличается от нормы на 2,98 %. При тяжелой декомпенсированной стадии дегенеративно-дистрофического процесса ПИН увеличивается на 30,6 % за счет увеличения остеофитов, краевого уплощения и деформации.

Об аналогичных структурных изменениях в ФПС свидетельствуют сравнительные данные рентгенометрических измерений коэффициента глубины надколенника (КГН) (табл. 2) и угла открытия надколенника (УОН) (табл. 3).

Сравнивая коэффициенты глубины надколенника по степени тяжести, можно отметить следующее: при идиопатическом гонартрозе в компенсированной стадии коэффициент уменьшен от нормы на 5 %. При субкомпенсирован-ной стадии за счет изменения размера медиальной фасетки КГН увеличивается на 15 %. В де-компенсировонной стадии процесса, вследствие обширного разрастания остеофитов по медиальной суставной поверхности надколенника, возникает отклонение КГН от нормы на 31,31 %. Данные признаки структурных изменений свидетельствуют о постоянной гиперпрес-сии медиальной поверхности надколенника при функции и приводит к артрозу ПФС.

При диспластическом артрозе при компенсированной стадии, учитывая недоразвитие латерального края надколенника, КГН отклоняется на 11,84 %. При тяжелой декомпенсированной степени происходят значительные изменения в латеральной фасетке – КГН увеличивается на 32,1 % за счет дегенеративных костно-хрящевых изменений и уплощения надколенника.

Таблица 2

Сравнительная рентгенометрическая оценка коэффициента глубины надколенника (КГН) при остеоартрозе коленного сустава

|

Идиопатический гонартроз |

Стадия процесса |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

% откл. от нормы |

Коэффициент глубины надколенника (М±σ) |

Диапазон значений |

Кол-во суставов |

Кол-во суставов |

Диапазон значений |

Коэффициент глубины надколенника (М±σ) |

% откл. от нормы |

|

|

-5,0 |

3,61±0,12 |

1,2-4,1 |

26 |

Компенсированная |

18 |

0,9-3,7 |

3,35±0,154 |

-11,84 |

|

+15,0 |

4,37±0,02 |

4,2-4,5 |

25 |

Субкомпенсированная |

18 |

3,8-4,3 |

4,23±0,031 |

+11,31 |

|

+31,31 |

4,99±0,06 |

4,6-5,6 |

30 |

Декомпенсированная |

17 |

4,4-7,5 |

5,02±0,153 |

+32,1 |

Примечание: норма - 3,8±0,058; достоверность отличия - P<0,001.

Таблица 3

Сравнительная рентгенометрическая оценка угла открытия надколенника (УОН) при остеоартрозе коленного сустава

|

Идиопатический гонартроз |

Стадия процесса |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

% откл. от нормы |

Угол открытия (М±σ)º |

Диапазон значений |

Кол-во суставов |

Кол-во суставов |

Диапазон значений |

Угол открытия (М±σ)º |

% откл. от нормы |

|

|

+7,85 |

124,8±0,71 |

120-129 |

26 |

Компенсированная |

18 |

108-117 |

114,63±0,734 |

-1,0 |

|

+13,75 |

131,63±0,32 |

130-134 |

25 |

Субкомпенсированная |

18 |

119-124 |

123,61±0,344 |

+6,82 |

|

+17,46 |

138,92±0,57 |

135-147 |

30 |

Декомпенсированная |

17 |

125-135 |

129,50±0,127 |

+11,91 |

Примечание: норма - 115,71±0,778; достоверность отличия - P<0,001.

При идиопатическом гонартрозе в компенсированной стадии угол открытия надколенника практически не отличается от нормы и отклоняется на 7,85 %. При субкомпенсированной стадии происходит постепенное увеличение размера медиальной фасетки за счет уплотнения. Это приводит к увеличению УОН на 13,75 %. При декомпенсированной стадии, в связи с разрастанием остеофитов в медиальной суставной поверхности надколенника, угол отклоняется от нормы на 17,46 %, что свидетельствует о прогрессировании артроза феморо-пателлярного сустава и уменьшении его размеров.

При диспластическом артрозе в компенсированной стадии УОН отличается от угла открытия надколенника здорового коленного сустава всего лишь на 1,0 %. При субкомпенсированной стадии происходит разрастание поверхности латеральной фасетки и в отличие от нормы УОН составляет уже 6,82 %. При декомпенсированной стадии происходят значительные структурные изменения в длине латеральной фасетки надколенника. Это приводит к увеличению угла открытия надколенника на 11,91 %.

Характеристика кондилярного индекса бедренной кости по аксиальной проекции при гетерогенном гонартрозе представлена в таблице 4.

Анализируя таблицу по степени тяжести можно отметить, что при идиопатическом гонар-трозе кондилярный индекс имеет следующие отклонения от нормы: в компенсированной стадии меньше на 1,69 %. На 14,6 % индекс увеличен при субкомпенсированной стадии за счет уменьшения размера медиального мыщелка, а при декомпенсировонной степени тяжести в связи со сдавливанием в медиальной суставной поверхности бедренной кости, кондилярный индекс отклоняется от нормы в сторону увеличения на

29,6 %, что свидетельствует о нарушении нагружения на бедренную кость вследствие постоянного давления на медиальную поверхность.

При диспластическом артрозе, учитывая недоразвития латерального мыщелка при компенсированной стадии, латеральная поверхность фасетки бедренной кости уменьшена и конди-лярный индекс отклоняется от нормы в сторону уменьшения на 10 %, а при субкомпенсированой стадии происходит частичное «сминание» поверхности латерального мыщелка и он по величине отличается от нормы на 5,9 %. При самой тяжелой декомпенсированной степени тяжести происходят значительные изменения размера латерального мыщелка, увеличивая соответственно значение кондилярного индекса на 16,8 %.

Величины коэффициента глубины блока бедренной кости при остеоартрозе коленного сустава представлены в таблице 5.

Сравнивая коэффициент глубины блока бедренной кости при идиопатическом гонартрозе по степени тяжести, можно проследить следующие отклонения от нормы.

В компенсированной стадии коэффициент практически не отличается от нормы, его отклонения составляют всего лишь 1,12 %. При суб-компенсированной стадии, за счет уменьшения размера медиальной поверхности мыщелка и снижения размера глубины блока, происходит увеличение коэффициента на 8,36 %, а при декомпенсированной степени тяжести в связи с изменениями в медиальном мыщелке бедренной кости он отклоняется от нормы на 22,41 %, что свидетельствует о нарушении нагружения блока вследствие постоянного давления на медиальную поверхность мыщелка. Блок бедренной кости становится более плоским.

Таблица 4

Кондилярный индекс при идиопатическом и диспластическом гонартрозе по степени тяжести

|

Идиопатический гонартроз |

Стадия процесса |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

% откл. от нормы |

Кондилярный индекс (М±σ) |

Диапазон значений |

Кол-во суставов |

Кол-во суставов |

Диапазон значений |

Кондиляр-ный индекс (М±σ) |

% откл. от нормы |

|

|

-1,69 |

1,16±0,02 |

1,1-1,2 |

26 |

Компенсированная |

18 |

0,8-1,10 |

1,06±0,031 |

-10,0 |

|

+14,60 |

1,32±0,01 |

1,3-1,4 |

25 |

Субкомпенсированная |

18 |

1,2-1,3 |

1,25±0,018 |

+5,9 |

|

+29,60 |

1,53±0,02 |

1,5-1,6 |

30 |

Декомпенсированная |

17 |

1,4-1,7 |

1,43±0,052 |

+16,80 |

Примечание: норма - 1,18±0,036; достоверность отличия - P<0,001.

Таблица 5

Коэффициент глубины блока бедренной кости при идиопатическом и диспластическом гонартрозе по степени тяжести

|

Идиопатический гонартроз |

Стадия процесса |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

% откл. от нормы |

Коэффициент глубины блока (М±σ) |

Диапазон значений |

Кол-во суставов |

Кол-во суставов |

Диапазон значений |

Коэффициент глубины блока (М±σ) |

% откл. от нормы |

|

|

-1,12 |

5,20±0,07 |

4,4-5,3 |

26 |

Компенсированная |

18 |

2,9-4,8 |

4,62±0,19 |

-12,16 |

|

+8,36 |

5,70±0,02 |

5,4-6,0 |

25 |

Субкомпенсированная |

18 |

4,9-6,0 |

5,34±0,046 |

+1,52 |

|

+22,41 |

6,44±0,12 |

6,1-8,6 |

30 |

Декомпенсированная |

17 |

6,1-8,8 |

6,46±0,17 |

+22,80 |

Примечание: норма - 5,26±0,057; достоверность отличия - P<0,001.

При диспластическом артрозе, при компенсированной стадии, учитывая исходное недоразвитие латеральной поверхности блока бедренной кости, глубина блока уменьшена на 12,16 % от нормальной конфигурации. Однако при субкомпенсированой стадии процесса происходит увеличение поверхности латерального мыщелка за счет роста остеофитов и его значение незначительно отличается от нормы. При декомпенсированной стадии процесса происходят выраженные изменения в латеральной поверхности блока и увеличение составляет 22,8 %, за счет уплощения латерального мыщелка.

Данные по углу открытия блока бедренной кости представлены в таблице 6.

Оценивая изменения блока бедренной кости в коленном суставе по степени тяжести процесса, можно отметить следующие отклонения от нормы.

При идиопатическом гонартрозе в компенсированной стадии угол открытия блока практически не отличается от нормы. Незначительные отклонения на 2,45 %, при субкомпенсированной стадии, происходят за счет постепенного увеличения размера медиальной поверхности мыщелка посредством структурного уплотнения и остеофитов. Это приводит к увеличению раскрытия угла всего лишь на 6,79 %. При декомпенсированной стадии угол отклоняется от нормы на 12,58 % в сторону увеличения медиального мыщелка, что свидетельствует о прогрессировании артроза ФПС вследствие постоянного давления на медиальную суставную поверхность надколенника.

При диспластическом артрозе в компенсиро- ванной стадии угол открытия блока не отличается от угла открытия здорового коленного сустава. При субкомпенсированной стадии происходят дегенеративные изменения в латеральной поверхности мыщелка, и отличие от нормы составляет 8,2 %. При декомпенсированной стадии значительные изменения в длине латеральной суставной поверхности блока приводят к увеличению угла открытия на 17,2 %.

Отношение площадей латерального и медиального мыщелков бедра в аксиальной проекции при гонартрозе представлено в таблице 7.

При идиопатическом гонартрозе в компенсированной стадии индекс площади мыщелков блока бедренной кости отличается от нормы на 2,35 %. При субкомпенсированной стадии процесса происходит постепенное уменьшение площади медиального мыщелка, а значит, увеличивается индекс площади от нормы на 6,22 %. При декомпенсированной стадии площадь медиального мыщелка из-за постоянных перегрузок еще больше уменьшается, что ведет к увеличению данного индекса и отклонение его составляет 8,71 %.

При диспластическом артрозе в компенсированной стадии исходный индекс площади мыщелков уменьшен на 4,6 %. При субкомпенсирован-ной стадии происходит постепенное уменьшение площади латерального мыщелка, его значения снижены на 12,86 % от нормы. При декомпенсированной стадии значительные изменения происходят в латеральном мыщелке. Это приводит к снижению индекса на 21,16 %, что характеризует степень гипокондилии мыщелков.

Таблица 6

Угол открытия блока бедренной кости при идиопатическом и диспластическом гонартрозе по степени тяжести

|

Идиопатический гонартроз |

Стадия процесса |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

% откл. от нормы |

Угол открытия блока (М±σ) º |

Диапазон значений |

Кол-во суставов |

Кол-во суставов |

Диапазон значений |

Угол открытия блока (М±σ)º |

% откл. от нормы |

|

|

+2,41 |

123,2±0,36 |

120-125 |

26 |

Компенсированная |

18 |

114-128 |

120,74±0,383 |

0 |

|

+6,79 |

128,46±0,28 |

126-130 |

25 |

Субкомпенсированная |

18 |

129-138 |

130,07±0,319 |

+8,02 |

|

+12,58 |

135,43±0,59 |

131-142 |

30 |

Декомпенсированная |

17 |

139-154 |

141,03±0,130 |

+17,19 |

Примечание: норма - 120,29±0,47; достоверность отличия - P<0,001.

Таблица 7

Индекс площади мыщелков блока бедренной кости при идиопатическом и диспластическом гонартрозе по степени тяжести

|

Идиопатический гонартроз |

Стадия процесса |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

% откл. от нормы |

Индекс площади мыщелков (М±σ) |

Диапазон значений |

Кол-во суставов |

Кол-во суставов |

Диапазон значений |

Индекс площади мыщелков (М±σ) |

% откл. от нормы |

|

|

-2,35 |

2,38±0,06 |

2,20-2,45 |

26 |

Компенсированная |

18 |

2,22-2,34 |

2,3±0,08 |

-4,6 |

|

+6,22 |

2,56±0,01 |

2,50-2,60 |

25 |

Субкомпенсированная |

18 |

2,20-2,00 |

2,10±0,03 |

-12,86 |

|

+8,71 |

2,62±0,07 |

2,65-2,74 |

30 |

Декомпенсированная |

17 |

1,90-1,75 |

1,90±0,013 |

-21,16 |

Примечание: норма - 2,41±0,26; достоверность отличия - P<0,001.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рентгенометрическая диагностика структурной основы ФПС является актуальной на всех стадиях развития заболевания.

При диспластическом и идиопатическом го- нартрозах нарушается биомеханика нагружения в ФПС сустава. При этом различные структурные изменения и их сочетания вызывают разнообразные биомеханические комплексы, приводящие к анатомо-функциональным нарушениям, требующим обязательного устранения. Особенно важным является установление стадийности течения заболевания на уровне компенсации адаптивных процессов или их дезадаптации в плане дистрофических изменений в хряще (хон-дромаляции) и выраженных остеоатрозных проявлениях. Следовательно, для планирования хирургического вмешательства целесообразно иметь точные количественные данные о параметрах анатомической и функциональной несостоятельности, то есть располагать квантитативной характеристикой патологии.

ВЫВОДЫ

-

1. Рентгенометрическая диагностика ФПС обеспечивает объективность структурных изменений с учетом этиопатогенеза заболевания и позволяет осуществлять мониторинг реабилитационного процесса. Поэтому, есть все основания рекомендовать разработанную рентгенометрическую диагностику гетерогенного гонар-троза для широкого практического применения.

-

2. Выявленная рентгенологическая симптоматика с количественной оценкой анатомиче-

- ских изменений позволяет оптимизировать предполагаемый комплекс первоначальных и последующих лечебных мероприятий с учетом характера скольжения надколенника в его ложе.

-

3. Сотрудничество рентгенолога и хирурга-ортопеда должно играть решающую роль для правильного объяснения результатов рентгенологического исследования, которые целесообразно изучать вместе с клиническими результатами, с целью выработки адекватного плана лечения.