Рентгеноморфологические особенности костеобразования при полилокальном удлинении отломка болынеберцовой кости в условиях нарушенного внутрикостного магистрального кровотока

Автор: Борзунов Д.Ю., Петровская Н.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты рентгенологического и гистологического изучения дистракционного остеогенеза у 25 беспородных собак, которым пострезекционный дефект берцовых костей, составляющий 20,9±0,3 % от исходной длины сегмента, замещен двухуровневым удлинением дистального отломка большеберцовой кости в условиях нарушенного магистрального кровотока в удлиняемом отломке. Нарушение кровотока по руслу питательной артерии в перемещаемых фрагментах определило низкую активность эндостального костеобразования, в дистракционном остеогенезе участвовали в основном периостальные структуры кости. Длительное отсутствие адекватного магистрального кровотока определило активную перестройку перемещенных фрагментов, заключающуюся в деминерализации костной ткани несвободных аутотрансплантатов, а также гипопластический тип костеобразования при формировании дистракционных регенератов. Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ.

Магистральный кровоток, отломок, регенерат

Короткий адрес: https://sciup.org/142121063

IDR: 142121063

Текст научной статьи Рентгеноморфологические особенности костеобразования при полилокальном удлинении отломка болынеберцовой кости в условиях нарушенного внутрикостного магистрального кровотока

В основе несвободной костной пластики по Г.А. Илизарову лежала идея восполнения дефекта кости перемещенным аутотрансплантатом с сохраненным кровоснабжением и дистракционным регенератом [1]. Сохранение магистрального кровотока в несвободных аутотрансплантатах обеспечивало полную органотипическую перестройку новообразованной костной ткани и полноценное ремоделирование костного остова восстановленного сегмента [2, 3, 4, 5, 6]. Вместе с тем, при реабилитации пациентов с дефектами длинных костей встречаются клинические ситуации, определяющие необходимость восполнения дефицита костной ткани только за счет удлинения отломка, имеющего нарушенный внутрикостный магистральный кровоток. В настоящее время на основе методических принципов несвободной костной пластики по Г.А. Илизарову были разработаны и внедрены в клиническую практику технологии чрескостного остеосинтеза, позволяющие одно-этапно восполнять потерю костной ткани не- сколькими дистракционными регенератами, претерпевающими органотипическую перестройку в короткий срок чрескостного остеосинтеза [7, 8]. Ранее нами были выполнены эксперименты (I и II серия опытов, 29 животных) по моделированию процессов замещения костных пострезекционных дефектов двухуровневым удлинением проксимального отломка [9, 10]. Создаваемые экспериментальные модели позволяли замещать пострезекционные дефекты дистальных метадиафизов берцовых костей протяженностью 20,9 0,3 % от исходной длины голени в условиях сохраненного магистрального кровотока в удлиняемом проксимальном отломке большеберцовой кости.

Целью настоящей работы является выявление особенностей процесса костеобразования и ремоделирования костной ткани при замещении дефекта берцовых костей полилокальным удлинением отломка в условиях нарушенного внутрикостного магистрального кровотока.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выполнено две серии опытов (25 взрослых беспородных собак, III и IV серия эксперимента). Экспериментальной моделью были выбраны пострезекционные дефекты проксимальных метадиафизов берцовых костей, составляющие 20,9 0,3 % от исходной длины большеберцовой кости. Уровень и величина формируемых дефектов берцовых костей обеспечивали повреждение места входа питательной артерии в большеберцовую кость и резекцию внутрикостной нисходящей ветви a. nutricia. Кортико-томии выполняли в метадиафизе и диафизе дистального отломка. Таким образом, двухуровневое удлинение дистального отломка осуществляли в условиях нарушенного магистрального кровотока. В III серии эксперимента дополнительные кортикотомии выполняли после перемещения несвободного фрагмента на половину величины сформированного дефекта берцовых костей. В IV серии опытов кортико-томии выполняли на двух уровнях одновременно. Таким образом, в III серии эксперимента формирование дистракционных регенератов на двух уровнях было последовательным, в IV серии – одновременным. Перемещение сформированных фрагментов в межотломковом диастазе начинали через 6 дней после операции с суточным темпом 1 мм за 4 приема.

Контроль над процессом костеобразования осуществляли с применением лучевых методов исследования (рентгенографии и компьютерной томографии) (исследования выполнены совмест- но с к.м.н. Е.С. Михайловым и М.А. Корабельниковым). Контрольные рентгенограммы выполняли в двух взаимно перпендикулярных плоскостях перед и после операции, на 7-й и 14-й дни и в конце дистракции, через каждые 15 дней фиксации и ежемесячно после снятия аппарата. Обработку аксиальных срезов дистракционных регенератов проводили в режиме мультипланарной реконструкции в прямой передней и левой боковой проекциях, с толщиной сечения, равной диаметру материнской кости. На полученных изображениях, выделяли дистракционные регенераты и составляющие его структуры, автоматически определялась площадь (см2) и плотность области интереса в единицах Хаунсфилда (ед. Н). После выделения перемещенных фрагментов также оценивали их оптическую плотность.

Ангиографическое исследование проводили после эвтаназии. Для заполнения артерий конечностей использовали массу Гауха, вводимую через бедренную артерию. После эвтаназии вычленяли берцовые кости и фиксировали их в 10 % растворе формалина. По окончании фиксации берцовые кости распиливали на блоки. Костные блоки декальцинировали в 7 % азотной кислоте, обезвоживали в спиртах восходящей крепости и заливали в целлоидин. Гистотопографические срезы окрашивали гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону (исследования выполнены совместно с к.б.н. А.М. Чирковой).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

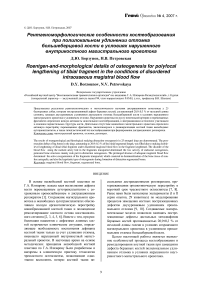

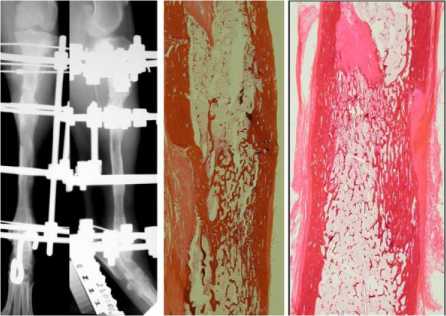

Процесс замещения дефектов берцовых костей двухуровневым удлинением дистального отломка характеризовался гипопластическим типом костеобразования новообразованных участков кости. В дистракционном остеогенезе преимущественно участвовали периостальные структуры кости. Щадящее нарушение целостности дистального отломка большеберцовой кости, безусловно, обеспечило сохранение остеогенных элементов костномозговой полости, но нарушение медуллярного кровотока в дистальном отломке большеберцовой кости предопределило последующую низкую активность эндостального остеогенеза. В большинстве наблюдений у животных III серии опытов при последовательном перемещении фрагментов в начале периода фиксации проксимальный дистракционный регенерат в основном был построен из губчатой мелкоячеистой костной ткани с кроветворным костным мозгом (рис. 1). Дистальный регенерат сохранял зональное строение, костные отделы регенерата, разъединяла прослойка соединительнотканной ткани незрелого типа. Переме- щенные фрагменты имели порозные корковые пластинки с многочисленными резорбционными полостями, заполненными некротическим содержимым. В полостях и сосудистых каналах в основном располагались остеокласты, но встречались и активные остеобласты.

В аналогичный период наблюдения у животных IV серии опытов к моменту окончания периода перемещения фрагментов оба диастаза были заполнены дистракционными регенератами, имеющими зональное строение (рис. 2, а). Костные отделы проксимального регенерата были разделены центрально расположенной соединительнотканной прослойкой, пересеченной на отдельных участках остеоидными трабекулами (рис. 2, б). В большинстве наблюдений соединительнотканная прослойка дистального регенерата была смещена к дистальному перемещаемому фрагменту. Кортикальные пластинки фрагментов также имели многочисленные резорбционные полости.

б

а

Рис. 1. а - Рентгенограммы собаки № 2229, III серия эксперимента: 23 дня фиксации проксимального дистракционного регенерата, 21 день дистракции дистального дистракционного регенерата, срок эксперимента – 52 дня;

б - Гистотопограммы

№ 9474/2721, 9545/2727, III серия эксперимента: проксимальный и дистальный регенераты, проксимальный фрагмент. 21 день дистракции, СЭ – 47 дней. Окраска гематокси-лином-эозином и по Ван-Гизону

а

б

Рис. 2. а - Рентгенограммы собаки № 2712, IV серия эксперимента: конец дистракции, срок эксперимента – 26 дней;

б - Гистотопограммы (№ 9825/2712), IV серия эксперимента: проксимальный дистракционный регенерат, дистальный дистракционный регенерат, перемещенный фрагмент, срок эксперимента – 26 дней. Окраска

гематоксилином-эозином

Низкая активность эндостального остеогенеза, особенно со стороны проксимального перемещаемого фрагмента, определило отсутствие эндостальных регенератов на концах состыкованных отломков, что в свою очередь в большинстве наблюдений (13) явилось причиной сращивания отломков с использованием приемов закрытой адаптации. Формирование эндостальных куполообразных регенератов высотой до 2,03,0 мм, в основном со стороны противолежащего проксимального отломка большеберцовой кости, их неконгруэнтная форма и отсутствие достаточной контактной площади, определило открытый вариант (5) их адаптации с выполнением резекции сформированных эндостальных регенератов. Гистологически в конце дистракции в зоне стыка отломков определяли межотломковый диастаз высотой 2-4 мм, в котором располагалась фиброзная с участками грануляционной ткань (рис. 3). Выраженного эндостального костеобразования на концах отломков, выявляемого нами ранее при двухуровневом удлинении проксимального отломка большеберцовой кости, в III и

IV сериях опытов отмечено не было.

Рис. 3. Гистотопограммы (№ 9545/2727): а – зона стыка отломков. Конец дистракции. Окраска по Ван-Гизону

В то же время в III и IV серии опытов нами не было отмечено столь активного костеобразования на перемещаемых фрагментах, выявляемого нами ранее при двухуровневом удлинении проксимального отломка в условиях сохранения медуллярного кровотока [9, 10]. Толщина новообразованной губчатой костной ткани не превышала 1,0-2,0 мм, периостальные напластования обнаруживали не на всей поверхности фрагментов. Наибольший периостальный остеогенез был отмечен в III серии опытов, максимальную толщину периостальные новообразования губчатой костной ткани имели на проксимальном перемещаемом фрагменте.

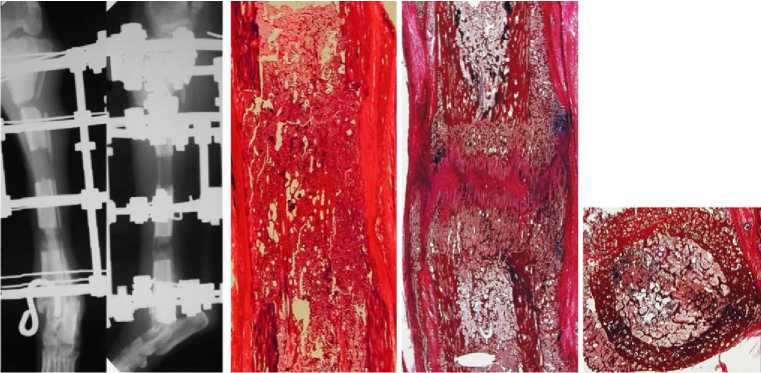

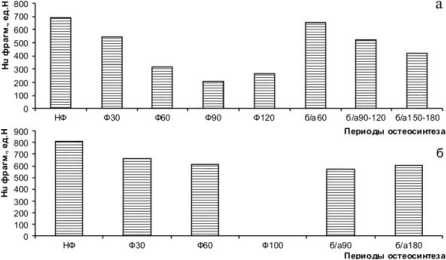

К концу периода фиксации у собак III серии опытов проксимальный дистракционный регенерат имел костномозговую полость с жировым мозгом и тонкую корковую пластинку по периферии (рис. 4). Дистальный регенерат был построен из губчатой костной ткани, в зоне бывшей прослойки сохранялись участки фиброзной ткани, а плотно расположенные трабекулы имели строение незрелой костной ткани.

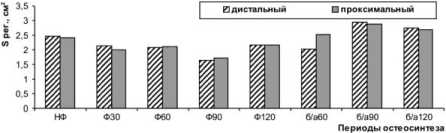

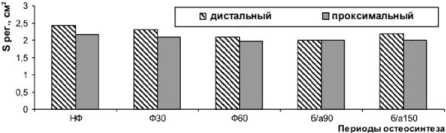

На этапах остеосинтеза, по данным компьютерной томографии, было отмечено увеличение площадей костных отделов регенератов и возрастание их плотностей, измеряемых в единицах Ха-унсфилда, и уменьшение площади соединительнотканной прослойки (рис. 5). У большинства животных на всех этапах наблюдений выявлено преобладание площади межотломкового диастаза над площадью формируемых дистракционных регенератов. При измерении площадей дистракционных регенератов установлено их уменьшение в процессе фиксации. В начале фиксации площадь проксимального дистракционного регенерата составляла 2,4 0,2 см2, дистального – 2,5 0,2 см2. К 90 дням периода фиксации площадь проксимального регенерата уменьшалась до 1,63 0,21 см2, дистального – до 1,71 0,62 см2. Уменьшение площадей дистракционных регенератов в процессе фиксации, вероятно, было связано с постепенным снижением интенсивности периостальной, а также процессами компактизации новообразованной кости по периферии (рис. 6).

а

Рис. 4. а – Рентгенограммы собаки № 2560, III серия эксперимента 132 дня фиксации проксимального дистракционного регенерата, 119 дней фиксации дистального дистракционного регенерата, срок эксперимента – 157 дней; б – гистотопограммы № 9287/2560, III серия эксперимента: проксимальный дистракционный регенерат, дистальный дистракционный регенерат, поперечники проксимального и дистального перемещенного фрагмента. Срок эксперимента – 157 дней. Окраска по Ван-Гизону

Рис. 5. Мультипланарная реконструкция (MPR) дистракционных регенератов: а – собаки № 2696, IV серия экспериментов: область прослойки дистального дистракционного регенерата, 4 дня фиксации. Площадь прослойки составляла 0,53 см2, ее плотность – 194,3 ед.Н; б – собаки № 2712, IV серия экспериментов: область прослойки проксимального дистракционного регенерата, 21 день дистракции. Площадь прослойки проксимального дистракционного регенерата составляла 0,32 0,09 см2, плотность – 171,9 78,5 ед.Н; в – собаки № 2840, область прослойки дистального дистракционного регенерата, 24 дня дистракции. В этот период наблюдения площадь прослойки дистального дистракционного регенерата была 0,69 см2, а ее плотность составляла 77,7 ед. Н

Рис. 6. Изменение площадей дистального и проксимального регенератов на различных этапах наблюдения (III серия опытов)

В IV серии опытов к концу периода фиксации межтрабекулярные пространства дистракционных регенератов содержали кроветворный костный мозг (рис. 7). В интермедиарном пространстве регенератов сохранялись зоны фиброзной ткани с мелкими кистозными полостями.

а б

Рис. 7. а – Рентгенограммы собаки № 2229, IV серия эксперимента: 120 дней фиксации, срок эксперимента – 148 дней; б – гистотопограммы № 8530/2331, IV серия эксперимента: проксимальный дистракционный регенерат, дистальный дистракционный регенерат. Фиксация – 75 дней, срок эксперимента – 105 дней. Окраска гема-токсилином-эозином

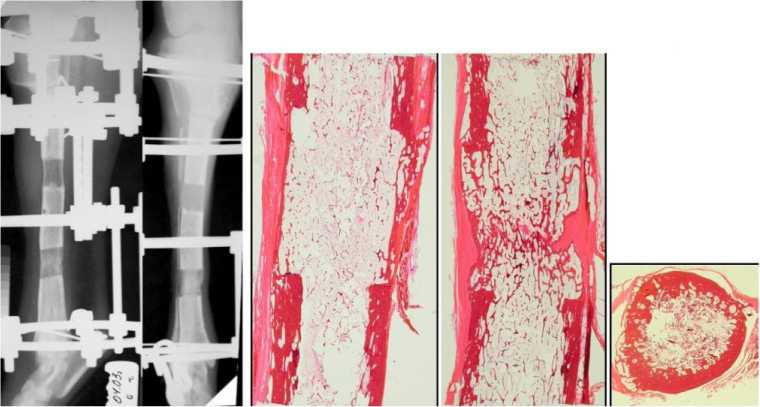

Безаппаратный период в III и IV сериях опытов характеризовался длительной органотипической перестройкой новообразованной костной ткани (рис. 8). Через 6-8 месяцев после снятия аппарата процесс ремоделирования восстановленной костного остова голени продолжался.

а б

Рис. 8. а – Рентгенограммы собака № 2144, IV серия экспериментов: 6 месяцев после снятия аппарата, срок эксперимента – 310 дней; б – гистотопограммы № 8308/2144, IV серия экспериментов: проксимальный дистракционный регенерат, дистальный дистракционный регенерат, 6 месяцев после снятия аппарата, срок эксперимента – 310 дней. Окраска гематоксилином-эозином

При анализе площадей дистракционных регенератов на компьютерных томограммах не было выявлено их значимых изменений в процессе фиксации сегмента аппаратом. В процессе наблюдения площади проксимального дистракционного регенерата уменьшались от 2,20 0,21 см2 до 1,97 0,18 см2, дистального – от 2,39 0,24 см2 до 2,10 0,20 см2. На этапе фиксации уменьшение площадей дистракционных регенератов, так же как и в III серии опытов, мы связывали с постепенным снижением интенсивности периостальной реакции в процессе дистракции и последующей фиксации (рис. 9).

Рис. 9. Изменение площадей дистального и проксимального регенератов на различных этапах наблюдения (IV серия опытов)

В процессе фиксации в III серии опытов было выявлено значительное снижение плотности перемещенных фрагментов (рис. 10, а). В IV серии изменение плотности перемещенных фрагментов не имело значимых отличий, характерных для III серии опытов, что было связано с менее длительными периодами их перемещения и последующей фиксации сегмента аппаратом по сравнению с аналогичными этапами наблюдений в опытах III серии и менее активными процессами перестройки, констатируемыми при рентгеноморфологическом исследовании (рис. 10, б).

Рис. 10. Изменение плотностей фрагментов на различных этапах наблюдения: а - III серия опытов; б - IV серия опытов

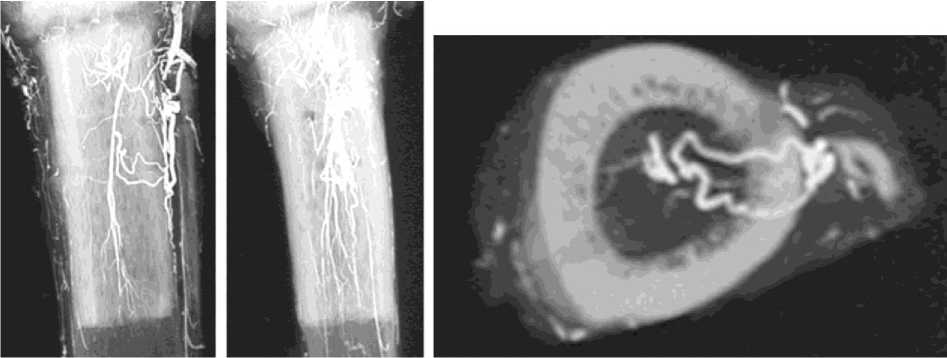

Для замещения пострезекционных дефектов берцовых костей многоуровневым удлинением дистального отломка было характерно пролонгированное нарушение магистрального медуллярного кровотока. Кровоснабжение удлиняемого отломка большеберцовой кости поддерживалось функционированием периостальномедуллярных анастомозов. Обилие резорбционных полостей в корковых пластинках облегчало проникновение периостальных сосудов в перемещенные фрагменты и способствовало органи- зации сети медуллярно-периостальных анастомозов. Временное заполнение просвета артерий фрагментов плазмой препятствовало облитерации сосудистого русла и обеспечивало в дальнейшем при ремоделировании сети питательной артерии большеберцовой кости восстановление магистрального кровотока. Редукции артериальных шунтов не было выявлено в отдаленные сроки наблюдения (до 1,5 лет). У животных III серии опытов реканализация a. nutricia была выявлена только в проксимальном перемещенном фрагменте в конце периода фиксации сегмента аппаратом (рис. 11, 12). В IV серии опытов реканализацию русла питательной артерии отмечали в обоих фрагментах к 74-му дню периода фиксации.

Рис. 11. Фрагменты рентгеновазограмм: а – большеберцовой кости (собака № 2560, III серия), проксимальный перемещенный фрагмент, 119 дней фиксации, срок эксперимента – 157 дней; б – собаки № 2560, III серия: поперечник проксимального перемещенного фрагмента

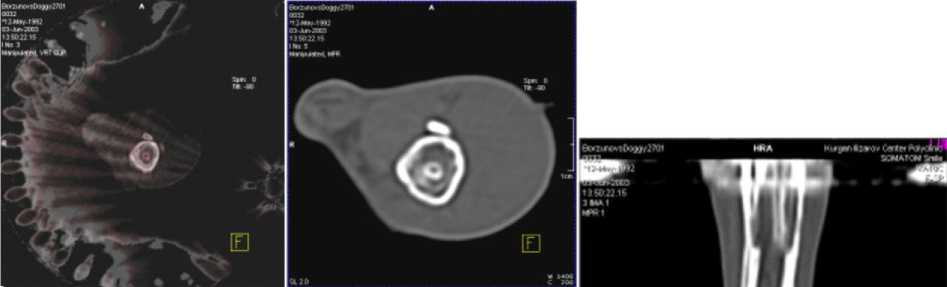

Рис. 12. Компьютерные томограммы собаки № 2701, III серия: поперечник проксимального дистракционного регенерата, 57 дней фиксации проксимального дистракционного регенерата

ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс замещения пострезекционных дефектов берцовых костей многоуровневым удлинением дистального отломка характеризовался пролонгированным нарушением магистрального медуллярного кровотока. Кровоснабжение удлиняемого отломка большеберцовой кости поддерживалось в основном только функционированием периостально-медуллярных анастомозов. Длительное отсутствие восстановления магистрального кровотока в перемещаемых фрагментах определило низкую активность эндостального остеогенеза, в дистракционном остеогенезе участвовали в основном периостальные структуры кости. В результате низкой активности эндостального остеогенеза на концах состыкованных отломков отсутствовали эндосталь- ные регенераты, выявляемые нами во всех наблюдениях при многоуровневом удлинении проксимального отломка большеберцовой кости [9, 10]. Пролонгированное ремоделирование сосудистого русла удлиненного дистального отломка большеберцовой кости обеспечило восстановление кровотока по руслу питательной артерии только к концу периода фиксации. Выявленные особенности кровоснабжения дистального отломка большеберцовой кости определили активную перестройку перемещенных фрагментов, заключающуюся в деминерализации костной ткани несвободных аутотрансплантатов, а также гипопластический тип костеобразования при формировании дистракционных регенератов. Сформированные по гипопласти- ческому типу в достаточно короткий срок остеосинтеза дистракционные регенераты длительное время были не устойчивы к функциональным нагрузкам. У трех животных при обычной функциональной нагрузке на 6-15-е сутки после демонтажа аппарата Илизарова были выявлены переломы в зоне дистракционных регенератов, что потребовало в дальнейшем выполнения реостеосинтеза костей голени. В процессе чрескостного остеосинтеза перестройка несвободных аутотрансплантатов, заключающаяся в деминерализации костной ткани фрагментов в процессе их перемещения, характеризовалась последующей длительной и одно- направленной минерализацией костной ткани, как несвободных фрагментов, так и новообразованных участков кости. Процессы ремоделирования костной ткани восстановленного остова голени продолжались до 1,5 лет после снятия аппарата. В течение безаппаратного периода наблюдения корковые пластинки фрагментов были порозны и имели множество мелких костномозговых и кистозных полостей, заполненных жировым костным мозгом с остеокластами, но встречались и остеобласты.

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ.