Реологические свойства дистракционного регенерата большеберцовой кости

Автор: Долганова Тамара Игоревна, Щуров Владимир Алексеевич, Долганов Дмитрий Владимирович, Аранович Анна Майоровна, Мурадисинов Сергей Османович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. Оценка деформативных свойств регенерата при ступенчато возрастающей и убывающей осевой нагрузке. Материалы и методы. В ФГБУ «РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А.Илизарова» разработана прижизненная оценка жесткости фиксации костных отломков в аппарате Илизарова, которая основана на определении изменения расстояния между спицами, выходящими из кости, при осевой нагрузке на конечность. У больных с приобретенным (24 человека) и врожденным (21 человек) укорочением голени на этапе фиксации оценивались деформативные свойства регенерата при ступенчато возрастающей и убывающей осевой нагрузке на конечность с шагом по 5 кг за 10 секунд. Для характеристики жесткости системы “аппарат-сегмент” использовали показатель деформативности костного регенерата (Е), рассчитываемый как величина взаимного смещения спиц, проходящих через проксимальные и дистальные костные отломки, при дозированной нагрузке в 15 кг, отнесенной к высоте дистракционного регенерата (размерность величины мкм/мм×15кг). Величина деформативности (Е) костного регенерата определяется темпом дистракции и величиной удлинения кости. Результаты. Уменьшение относительной деформативности и остаточной деформации регенерата на этапе фиксации отражает повышение жесткости регенерата в системе «аппарат-сегмент». У пациентов с врожденной этиологией заболевания первые 2-3 недели фиксации являются «периодом риска» возникновения деформаций костного регенерата. У пациентов с приобретенной этиологией заболевания такой «период риска» отсутствует. Исследование деформативных свойств регенерата с использованием ходьбы как функциональной пробы является количественным критерием адекватности нагрузки и жесткости системы «аппарат-сегмент». Результат пробы расценивается как положительный, если остаточная деформация уменьшается после ходьбы. Можно говорить о повышении предела текучести и рекомендовать больным увеличение осевой нагрузки на конечность. Результат пробы расценивается как отрицательный, если остаточная деформация увеличивается после ходьбы - рекомендуется уменьшать осевую нагрузку на конечность или повышать жесткость системы «аппарат-сегмент». Заключение. Исследование деформативных свойств регенерата является дополнительной методикой оценки дистракционных регенератов.

Дистракционный регенерат, жесткость системы "аппарат-сегмент", деформативность регенерата, функциональные пробы

Короткий адрес: https://sciup.org/142121896

IDR: 142121896 | УДК: 611.718.5:612.753:612.76 | DOI: 10.18019/1028-4427-2016-2-64-69

Текст научной статьи Реологические свойства дистракционного регенерата большеберцовой кости

Для предупреждения деформации дистракционного регенерата в процессе лечения учитываются многие факторы: сроки фиксации, величины удлинения конечности, конституция больного, его возраст и двигательная активность [7]. Важнейшей предпосылкой благоприятного исхода лечения является создание комплекса оптимальных биомеханических условий для формирования дистракционного регенерата кости. В эксперименте разработаны физико-математические модели зоны стыка костных отломков, зафиксированных с помощью аппарата Илизарова, с выводом аналитической формулы для осевой жесткости костного регенерата в системе «спицы – кольцо – костный реге- нерат», где прогиб спицы на конкретном участке равен деформации регенерата на этом участке. Показан возможный аналитический расчет текущей осевой жесткости костного регенерата, не проникая напрямую в зону стыка костных отломков. [1, 8, 10].

В практической ортопедии для контроля активности дистракционного остеогенеза широко используется ультрасонография регенерата [2, 4]. Имеются работы, отражающие степень зрелости дистракционного регенерата методами R-графии и МРТ [5]. Полная динамическая нагрузка на конечность допустима при достижении дистракционным регенератом прочности порядка 41-55 % от здоровой кости [3]. Прижизненно истинную

Ш Долганова Т.И., Щуров В.А., Долганов Д.В., Аранович А.М., Мурадисинов С.О. Реологические свойства дистракционного регенерата большеберцовой кости // Гений ортопедии. 2016. № 1. С. 64-69.

деформацию костного регенерата при осевой нагрузке на конечность можно определить с помощью ультразвукового сканирования в условиях проведения нагрузочной пробы и отсутствии смещения кости относительно регистрирующей установки или датчика, но лишь в тех случаях, когда её величина в несколько раз превышает разрешающую способность установки. Однако на практике при проведении осевой нагрузки на конечность в несколько десятков килограммов сложно точно воспроизвести изображение концов обоих отломков. Не прекращается поиск биомеханических методов оценки жесткости костного регенерата, предназначенных, прежде всего, для обследования больных с переломами костей [15]. Известно устройство, разработанное компанией Orthoflex. Прибор Orthometr применяется для исследования жесткости регенерата, образовавшегося после диафизарного перелома костей [14], позволяет оценивать податливость регенерата на изгиб, что можно сделать только после демонтажа аппарата внешней фиксации. Для оценки податливости дистракционного аппарата приемлемыми являются лишь аксиально направ- ленные функциональные нагрузки (осевые нагрузки).

В ФГБУ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова разработана прижизненная оценка жесткости фиксации костных отломков в аппарате Илизарова, которая основана на определении изменения расстояния между спицами, выходящими из кости, при осевой нагрузке на конечность [11, 12]. Установлены корреляционные взаимосвязи микроподвижности отломков с высотой регенерата и его оптической плотностью [13]. Деформативность костного регенерата определяется его размерами, чем больше высота регенерата, тем больше показатель деформативности. Следовательно, деформативность определяет не только так называемая «зона роста» регенерата (зона просветления на рентгенограммах), но и вся его масса [6]. Оценка и регулирование деформа-тивности регенерата при нагрузке возможна только в сочетании «нагрузка (компрессия) – жесткость (микроподвижность) – деформация регенерата».

Цель исследования . Оценка деформативных свойств регенерата при ступенчато возрастающей и убывающей осевой нагрузке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен сравнительный анализ динамики реологических свойств дистракционного регенерата большеберцовой кости в группах больных.

I группа – больные с приобретенным укорочением голени (24 человека, средний возраст 26,4±1,9 года). Величина удлинения составила 3-10 см (4,7±0,3 см), длительность периода дистракции 34-195 дней (65,5±5,04), продолжительность фиксации с учетом высоты регенерата (индекс фиксации) составил 18,2±2,2 дн./см.

II группа – с больные с врожденным укорочением голени (21 человек, средний возраст 12,8±2,1 года). Величина удлинения составила 3-16 см (7,9±4,0 см), длительность периода дистракции 31-202 дней (69,8±8,14), индекс фиксации – 25,8±3,4 дн./см.

Исследование проводили в конце периода дистракции и в процессе фиксации с интервалом 2-4 недели. Для динамического контроля биомеханического состояния дистракционного регенерата использован способ тензометрического определения изменения расстояния между спицами для дистракционного регенерата, имеющий разрешающую способность 5 мкм. Оценивались деформативные свойства регенерата при ступенчато возрастающей и убывающей осевой нагрузке на конечность с шагом по 5 кг за 10 секунд. Для характеристики жесткости системы «аппарат-сегмент» использовали показатель деформативности костного регенерата (Е), рассчитываемый как величина взаимного смещения спиц, проходящих через проксимальные и дистальные костные отломки, при дозированной нагрузке в 15 кг, отнесенной к высоте дистракционного регенерата (размерность величины мкм/мм×15 кг). Целесообразность введения относительного показателя обоснована тем, что при проведении пробы с нагрузкой взаимное смещение спиц в период дистракции возрастает пропорционально увеличению высоты дистракционного регенерата. Чем больше высота регенерата, тем больше показатель деформативности. Прилагаемую силу нагрузки оценивали по индикатору напольных весов. Изменения расстояния между спицами определяли с помощью тензометрического устройства с предварительно подпружиненным датчиком. Регистрация показателей осуществлялась с помощью осциллографа Б7-73/1 (Беларусь). Характеристики тензометрического датчика поверяли с помощью микрометра [12].

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft EXEL-2000. Для обработки цифрового материала использовался корреляционный анализ и описательная статистика. Анализируемые количественные характеристики представлялись в тексте в виде M±m (средняя арифметическая ± ошибка средней).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

К концу дистракции максимальная нагрузка на оперированную конечность при обследовании составляла около 50 % массы тела, больные передвигались с опорой на костыли, приступая на оперированную конечность. На протяжении периода дистракции, когда жесткость системы «аппарат-сегмент» определяется в основном фиксирующими свойствами аппарата и натяжением спиц, показатель деформативности в области регенерата линейно возрастает. По данным наших обследований, величина деформативности (Е) регенерата не зависела от этиологии заболева- ния. К концу дистракции показатель «Е» меньше в тех случаях, когда темп дистракции был ниже. Так, при среднем темпе дистракции 1 мм в сутки за 4 приема (0,25 мм×4) величина деформативности к концу этого периода составила 57,3±13,1 мкм/мм×15 кг, при темпе дистракции 0,75мм в сутки за 3 приема (0,25 мм×3) – 39,5±7,05 мкм/мм×15 кг, при темпе дистракции 0,5 мм в сутки за 2 приема (0,25 мм×2) – 17,6±4,61 мкм/мм×15 кг.

После достижения необходимого удлинения фиксация конечности аппаратом продолжалась до хорошо выраженной консолидации отломков, и в первые две недели этого периода тракционные усилия аппарата уменьшались более чем в 2 раза. При этом, если в период дистракции жесткость системы «аппарат-сегмент» зависела от многих факторов аппаратной комплектации и натяжения спиц [7], то в процессе фиксации индивидуальная динамика показателей деформативности (при неизменной аппаратной комплектации) оказывалась целиком и полностью в зависимости только от реологических свойств костного регенерата (табл. 1).

Поскольку темпы созревания дистракционного регенерата в значительной степени зависят от этиологии укорочения, то и особенности его созревания в период фиксации должны были проявиться в динамике его деформативности. У пациентов с приобретенным укорочением в течение первой недели фиксации величины относительной деформативности костного регенерата уменьшались на 40-60 % до значений 15-25 мкм/мм×15 кг, но через неделю вновь увеличивались на 15-40 %, и стабилизировалась на этих значениях до 2 месяцев фиксации. В последующем величины относительной деформативности регенерата продолжали снижаться и к 6 месяцам фиксации составили 0-5 мкм/мм×15 кг. Следовательно, к этому сроку фиксации при высоте регенерата 6 см и осевой нагрузке на конечность 15 кг его абсолютные величины составляют порядка 15-20 мкм.

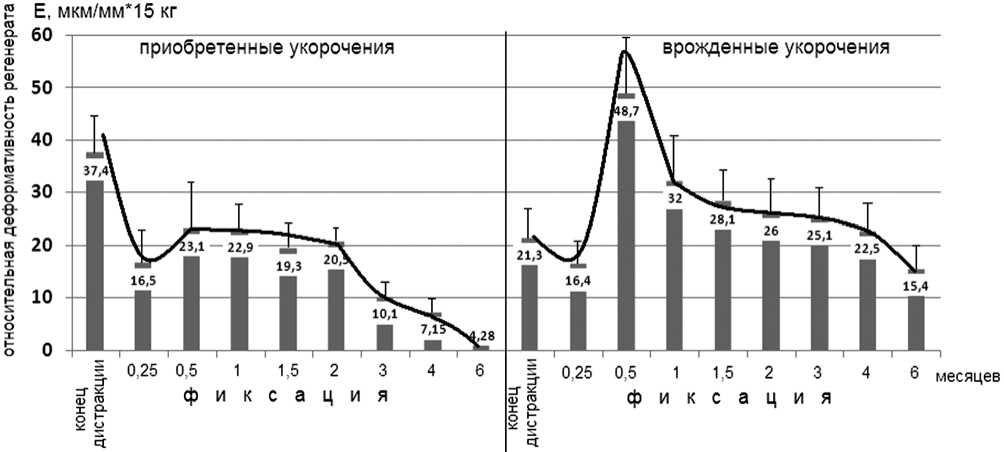

У пациентов с врожденной этиологией укорочения в течение первой недели фиксации величины относительной деформативности костного регенерата уменьшались только на 20-30 %, но к двум неделям фиксации, в отличие от пациентов первой группы, прирост этого показателя составил уже 300-400 %. Период стабилизации значений также оказался более длительным (до 4 месяцев), и к 6 месяцам фиксации величины относительной дефор- мативности регенерата составили 10-25 мкм/мм×15 кг. Т.е. при высоте регенерата 6 см и статической нагрузке на конечность 15 кг абсолютные значения деформативности составляют 45-100 мкм (рис. 1).

Через 2-3 недели фиксации у пациентов с приобретенной этиологией заболевания значения относительной деформативности ниже, чем к концу дистракции. У пациентов с врожденной этиологией заболевания, напротив, выше в 2-2,5 раза по сравнению с концом дистракции. Полученные данные выявляют «период риска» возникновения деформаций костного регенерата у пациентов с врожденной этиологией – это первые 2-3 недели фиксации, когда биомеханические свойства регенерата недостаточны для поддержания жесткости системы «аппарат-сегмент», и требуется ограничение осевой нагрузки на конечность либо повышение стабильности остеосинтеза костных фрагментов за счет дополнительного натягивания спиц в аппарате.

Такая динамика деформативности регенерата типична и при обследовании других групп больных. Например, при лечении оскольчатых переломов голени такое снижение жесткости фиксации наблюдается через 1 месяц от начала фиксации, и окончание фиксации аппаратом допустимо при микроподвижности отломков до 30 мкм [13].

Кроме оценки деформативности регенерата дополнительную диагностическую ценность представляет определение остаточной деформации регенерата при проведении записи с дозированной осевой нагрузкой и разгрузкой конечности. Эти показатели позволяют выявить степень пластичности регенерата, существенно уменьшающейся по мере его дифференцировки. Для них характерна релаксация при постоянной деформации, гистерезис при циклической нагрузке и разгрузке, ползучесть при постоянном напряжении.

Таблица 1

Индивидуальная динамика деформативности дистракционного регенерата при неизменной аппаратной комплектации у больной Б., 29 лет. Посттравматический дефект костей голени. Дистракционный регенерат 8 см

|

Показатели |

Срок фиксации |

||||

|

4 дня |

14 дней |

30 дней |

45 дней |

60 дней |

|

|

Относительная деформативность (мкм/мм×15 кг) |

33,7 |

14 |

20,6 |

13,1 |

9,4 |

|

Остаточная деформация (мкм) |

70 |

30 |

30 |

20 |

10 |

Рис. 1. Динамика показателя относительной деформативности костного регенерата у пациентов с приобретенной и врожденной этиологией укорочения голени

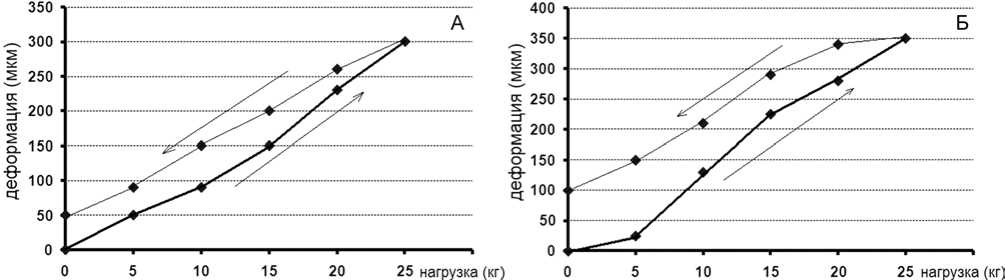

Исследование системы «аппарат-сегмент» в период дистракции, когда задаваемая жесткость аппарата высокая и спицы максимально натянуты, не выявляет остаточной деформации, а диаграмма «нагрузки-деформации» подчиняется закону Гука. В условиях фиксации, когда постепенно снижается натяжение спиц, начинает выявляться остаточная деформация. Явление гистерезиса дистракционного регенерата выявляется благодаря различию угла наклона кривых на графике при обследовании больных с дозированной нагрузкой и разгрузкой (рис. 2). Получаемая диаграмма чередования нагрузки-разгрузки является характерной для так называемых пластических материалов, т.е. материалов, способных получать значительные остаточные деформации (d), не разрушаясь [9]. Если при осевой нагрузке на конечность не был превышен предел упругости регенерата, то при ее отмене все деформации полностью исчезают. Если регенерат был нагружен до достижения большего предела упругости, то на графике кривая деформации при разгрузке будет располагаться параллельно графику нагружения. При этом, если регенерат нагружать повторно, то остаточные деформации будут иметь меньшую величину, чем при первичном однократном нагружении, и тогда можно говорить о повышении предела текучести [9] и рекомендовать больным увеличение динамической нагрузки на конечность. На этом эффекте основано «воспитание регенерата» и повышение прочности костного регенерата при ходьбе [7].

На этапе дистракции, когда жесткость системы «аппарат-сегмент» в значительной степени определялась дистракционными усилиями аппарата, остаточная деформация после нагрузки в 20 кг отсутствует или не превышает 25 мкм. На этапе фиксации, когда жесткость системы «аппарат-сегмент» начинает определяться в основном биомеханическими свойствами костного регенерата, между относительной деформативностью регенерата и остаточной деформацией регенерата имеется положительная корреляционная взаимосвязь (r=0,554, n=45, p≤0,05) независимо от этиологии заболевания: у пациентов с приобретенной этиологией укорочения r=0,442 (n=24, p≤0,05); у пациентов с врожденной этиологией укорочения r=0,504 (n=21, p≤0,05). Уменьшение относительной деформативности и остаточной деформации регенерата отражает повышение жесткости регенерата в системе «аппарат-сегмент» на этапе фиксации.

Клиническим критерием предела нагружения является физиологический параметр переносимости нагрузки (возникновение болевого синдрома). Если формирующаяся костная структура не может обеспечить защиту кровеносного русла от возрастающего в регенерате давления перекрытия, сопоставимого с существующим в артериолах кровяным давлением (50 мм рт. ст.), то превышение этого давления будет приводить к нарушению микроциркуляции в регенерате и, как следствие, к ишемическому повреждению тканей и возникновению болевого синдрома [12].

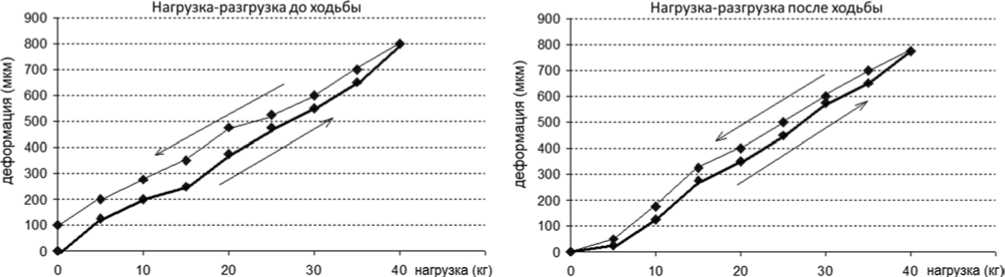

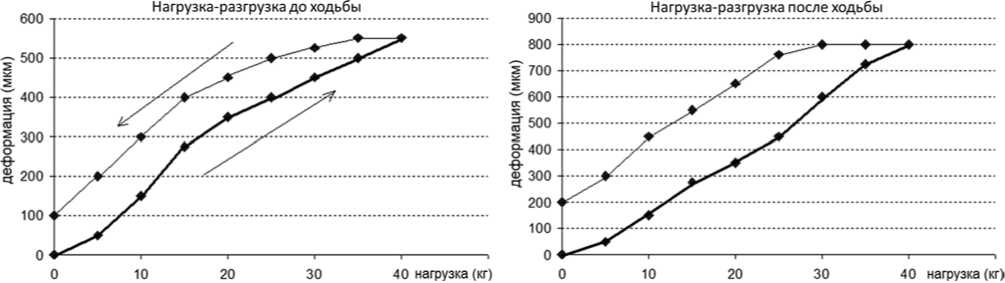

Исследование деформативных свойств регенерата с использованием нагрузки на конечность при ходьбе как функциональной пробы является количественным критерием адекватности нагрузки и жесткости системы «аппарат-сегмент». Проведены исследования дефор-мативных свойств регенерата у пациентов до и после ходьбы на участке в 100 м в привычном для них темпе и нагрузке на оперированную конечность. На рисунках 3, 4 показаны примеры гистерезиса дистракционного регенерата с положительной и отрицательной пробой, полученные у пациентов до и после пробы с ходьбой.

Больной Ю., 24 года. Посттравматическое укорочение левой голени. Дистракционный регенерат 8 см, фиксация 2 недели. Остаточная деформация 50 мкм, относительная деформатив-ность Е=28,1 мкм/мм×15 кг

Больная Е., 12 лет. Врожденное укорочение левой голени. Дистракционный регенерат 5см, фиксация 2 недели. Оста точная деформация 100 мкм, относительная деформатив ность Е=67,5 мкм/мм×15 кг

Рис. 2. Пример явления гистерезиса дистракционного регенерата у пациентов с приобретенной этиологией укорочения голени (А) и врожденной этиологией укорочения голени (Б)

Рис. 3. Пример 1. Высота регенерата большеберцовой кости 7 см. Фиксация 80 дней. До ходьбы Е= 55,7 мкм/мм×15 кг. Остаточная деформация – 100 мкм. После ходьбы Е= 57,8 мкм/мм×15 кг. Остаточная деформация – 10 мкм. Проба положительная – рекомендуется увеличивать осевую нагрузку на конечность при ходьбе

Рис. 4. Пример 2. Регенерат 6 см, фиксация 60 дней. До ходьбы Е= 70,0 мкм/мм×15 кг. Остаточная деформация – 100 мкм. После ходьбы Е= 70,0 мкм/мм×15 кг. Остаточная деформация – 200 мкм. Проба отрицательная – рекомендуется уменьшить осевую нагрузку на конечности или повысить жесткость системы «аппарат-конечность»

Таким образом:

– остаточная деформация уменьшается после ходьбы. Можно говорить о повышении предела текучести и рекомендовать больным увеличение осевой нагрузки на конечность. Результат пробы расценивается как по- ложительный.

– остаточная деформация увеличивается после ходьбы – проба отрицательная, рекомендуется уменьшать осевую нагрузку на конечность или повышать жесткость системы «аппарат–сегмент».

ВЫВОДЫ

-

1. На этапах дистракции жесткость системы «аппарат-сегмент» определяется фиксирующими свойствами аппаратной комплектации и натяжением спиц. При неизменной аппаратной комплектации величина относительной деформативности (Е) регенерата определяется темпом дистракции и не зависит от этиологии заболевания. Более низким темпам дистракции сопутствуют более низкие величины относительного показателя деформативности.

-

2. В условиях неизменной аппаратной комплектации системы «аппарат – сегмент» (этап фиксации) динамика относительной и остаточной деформации дистракционного регенерата отражает изменения в его реологических свойствах.

-

3. У пациентов с врожденной этиологией заболевания первые 2-3 недели фиксации являются «периодом риска» возникновения деформаций костного регенерата, когда биомеханические свойства регенерата не достаточны для поддержания жесткости системы «аппа-

- рат-сегмент» и требуется ограничение осевой нагрузки на конечность, либо повышение жесткости в аппаратной комплектации. У пациентов с приобретенной этиологией заболевания такой «период риска» отсутствует.

-

4. Исследование деформативных свойств регенерата является дополнительной методикой оценки дистракционных регенератов. Проведение функциональной пробы (ходьбы с частичной нагрузкой на оперированную конечность) является количественным критерием адекватности нагрузки и жесткости системы «аппарат-сегмент». Результат пробы расценивается как положительный, если остаточная деформация уменьшается после ходьбы, и можно рекомендовать больным увеличение осевой нагрузки на конечность. Результат пробы расценивается как отрицательный, если остаточная деформация увеличивается после ходьбы – рекомендуется уменьшать осевую нагрузку на конечность или повышать жесткость аппаратной фиксации.

Список литературы Реологические свойства дистракционного регенерата большеберцовой кости

- Введенский П.С. Изучение механических свойств дистракционного регенерата//Фундаментальные исследования. 2013. № 9 (6). С. 1172-1178.

- Возможности ультразвукового метода исследования в оценке зрелости дистракционного регенерата при удлинении длинных костей нижних конечностей/Н.А Еськин, А.И. Дорохин, С.Г. Приписнова, А.В Дамбинимаев//Биомедицинская радиоэлектроника. 2011. № 12. С. 65-72.

- Клинические аспекты современной лучевой диагностики в травматологии и ортопедии/Г.В. Дьячкова, Ю.Л. Митина, К.А. Дьячков, Д.А. Алекберов, А.Н. Бакарджиева, Р.В. Степанов, Е.В. Скрипкин, Ю.М. Александров, А.В. Акуленко//Гений ортопедии. 2011. № 2. С. 91-97.

- Менщикова Т.И., Аранович А.М. Особенности структурного состояния костного регенерата у больных ахондроплазией и с врожденной варусной деформацией голени (ультразвуковое исследование)//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2013. № 1. С. 68-72.

- МРТ-семиотика дистракционного регенерата/К.А. Дьячков, М.А. Корабельников, Г.В. Дьячкова, А.М. Аранович, О.В. Климов//Мед. визуализация. 2011. № 5. С. 99-103.

- Оценка влияния жесткости фиксации отломков большеберцовой кости при остеосинтезе по Илизарову на кровоснабжение голени/В.И. Шевцов, В.А. Щуров, В.М. Шигарев, Д.В. Долганов//Травматология и ортопедия России. 1994. № 2. С. 87.

- Попков А.В., Осипенко А.А. Регенерация тканей при удлинении конечностей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 240 с.

- Русаков С.А., Муха Ю.П. Методика определения осевой жесткости костного регенерата//Совр. пробл. науки и образования. 2013. № 2. С. 240.

- Степин П.А. Сопротивление материалов. М.: Интеграл-Пресс, 1997. 320 с.

- Шевцов В.И., Немков В.А., Скляр Л.В. Аппарат Илизарова. Биомеханика. Курган: Периодика, 1995. 165 с.

- Щуров В.А., Кудрин Б.И., Шеин А.П. Метод измерения осевой микроподвижности костных фрагментов голени в условиях компрессионного остеосинтеза//Ортопедия, травматология и протезирование. 1981. № 5. С. 52-53.

- Щуров В.А. Упругая податливость и кровоснабжение дистракционного регенерата//Рос. журн. биомеханики. 2014. Т. 18, № 4. С. 471-478.

- Щуров В.А., Щуров И.В. Лечение переломов костей голени по Илизарову. Биомеханические, биологические и медицинские аспекты. Saarbrucken: Lap Lambert. Akademic Publishing, 2012. 176 c.

- Eastaugh-Waring S.J., Hardy J.R., Cunningham J.L. Fracture stiffness measurement using the orthometer: reproducibility and sources of error//Clin. Biomech. (Bristol. Avon). 2000. Vol. 15, No 2. P. 140-142.

- Ogrodnik P.J., Moorcroft C.I., Thomas P.B. Measuring multi-dimensional, time-dependent mechanical properties of a human tibial fracture using an automated system//Proc. Inst. Mech. Eng. H. 2007. Vol. 221, No 6. P. 641-652.