Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза в ближайшем послеоперационном периоде

Автор: Масляков Владимир Владимирович, Урядов Сергей Евгеньевич, Леонтьев Вячеслав Юрьевич

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (15), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рост заболеваемости раком толстой кишки за последние годы отмечается во всех экономически развитых странах мира. Среди злокачественных новообразований заболеваемость колоректальным раком прочно занимает третье место и составляет 10 %. Как причина онкологической смертности, рак толстой кишки уступает лишь раку легкого. Немаловажное значение в течение ближайшего послеоперационного периода у таких больных отводится имениям микроциркуляции. Вместе с тем вопрос, связанный с изучением реологических свойств крови, как один из показателей микроциркуляции, в литературе освещен недостаточно. Для достижения поставленной цели нами проведено изучение реологических свойств крови у 30 пациентов, оперированных по поводу толстокишечной непроходимости опухолевого генеза. У всех пациентов непроходимость была вызвана опухолью правой половины толстой кишки. Из общего количества больных мужчин было 17 (6,6 %), женщин - 13 (43,3 %). Средний возраст оперированных составил 57 ± 3 лет. Время от момента проявления первых клинических признаков до поступления в стационар и начала проведения лечебно-диагностических мероприятий составило 12 ± 0,5 часов. Стадия заболевания составила T3N0-1M0. Группу сравнения составили 20 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола. Изменения реологии крови выявлялись с помощью учета вязкости крови, изменения индекса деформации и агрегации эритроцитов. Изучение вязкости крови проводилось при помощи ротационного вискозиметра при скоростях сдвига: 200; 100; 150; 50 и 20 с -1. Исследования проводили в момент поступления, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. В результате проведённого исследования установлено, что у пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент поступления отмечается увеличение показателей вязкости крови при всех скоростях сдвига, анализируемые показатели увеличиваются на третьи послеоперационные сутки, снижаются на седьмые и частично восстанавливаются на десятые послеоперационные сутки. Осложнения развились в 16,6 % наблюдениях, во всех наблюдениях отмечено развитие пневмонии. При сопоставлении полученных лабораторных данных с клинической картиной установлено, что осложнения разились на 3-5 послеоперационные сутки. У пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент поступления отмечается увеличение показателей вязкости крови при всех скоростях сдвига. Анализируемые показатели увеличиваются на третьи послеоперационные сутки, снижаются на седьмые и частично восстанавливаются на десятые послеоперационные сутки.

Ближайший послеоперационный период, реологические свойства крови, толстокишечная непроходимость

Короткий адрес: https://sciup.org/14344094

IDR: 14344094 | УДК: 616

Текст научной статьи Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза в ближайшем послеоперационном периоде

Введение. Рост заболеваемости раком толстой кишки за последние годы отмечается во всех экономически развитых странах мира. Среди злокачественных новообразований заболеваемость колоректальным раком прочно занимает третье место и составляет 10% [1,2]. Как причина онкологической смертности, рак толстой кишки уступает лишь раку легкого [3]. Немаловажное значение в течение ближайшего послеоперационного периода у таких больных отводится имениям микроциркуляции [4]. Вместе с тем вопрос, связанный с изучением реологических свойств крови, как один из показателей микроциркуляции, в литературе освещен недостаточно.

Цель исследования – изучить изменения реологических свойств крови у пациентов с толстокишечной кишечной непроходимостью опухолевого генеза в ближайшем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведено изучение реологических свойств крови 30 пациентов оперированных по поводу толстокишечной непроходимости опухолевого генеза. У всех пациентов непроходимость была вызвана опухолью правой половины толстой кишки. Из общего количества больных мужчин было

17 (6,6 %), женщин – 13 (43,3 %). Средний возраст оперированный составил 57 ± 3 лет. Время от момента проявления первых клинических признаков до поступление в стационар и начала проведения лечебно-диагностических мероприятий составило 12 ± 0,5 часов. Стадия заболевания составила T3N0-1M0. Всем пациентам проводилась предоперационная подготовка включающая проведение инфузионной терапии в объеме 1500-2000 мл, сифонную клизму. Операции выполнялись в срочном порядке, выполнялись лапаротомии, операция Гартмана, дренирование брюшной полости. Группу сравнения составили 20 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола.

Изменения реологии крови выявлялись с помощью учета вязкости крови, изменения индекса деформации и агрегации эритроцитов. Изучение вязкости крови проводилось при помощи ротационного вискозиметра АКР-2 при скоростях сдвига: 200; 100; 150; 50 и 20 с-1. С целью исследования реологических свойств крови осуществляли забор крови в условиях стационара из кубитальной вены с добавлением 3,8 % раствора цитрата натрия в соотношении 9:1 на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Проведение реологического исследования осуществляли не позднее 2,5 часов от момента взятия образца крови у больного, а измерение начиналось при скорости сдвига 200 с-1 во избежание слажи-рования крови. Образцы исследуемого материала в объеме 0,85 мл заливали в пластмассовую ячейку, термостатировали в течение 5 минут в специализированных ячейках анализатора, после чего в ячейку, заполненную кровью, опускали металлический цилиндр под углом 45°. Основным критерием правильного заполнения измерительной камеры считали способность цилиндра свободно плавать в образце при отсутствии пузырей воздуха в зазоре между цилиндром и стенкой измерительной ячейки. Общее время исследования образца цельной крови не превышало 10-15 минут. Измерения проводились в условиях постоянной температуры 37 °С в измерительной ячейке, что способствовало более точному исследованию. На основании полученных данных проводили определение индекса деформации и индекса агрегации эритроцитов [3]. Агрегация эритроцитов (образование линейных агрегатов – монетных столбиков) – один из основных показателей вязкости крови, поэтому определение ее вклада в изменения вязкостных характеристик весьма важно. Индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ) рассчитывали как частное от деления величины вязкости крови, измеренной при 20 с-1, на величину вязкости крови, измеренной при 100 с-1. Деформируемость эритроцитов является одним из важнейших феноменов, позволяющим эритроцитам проходить через сосуды, диаметр которых соизмерим с размерами эритроцитов. Индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) рассчитывали как отношение величины вязкости крови, измеренной при скорости сдвига 100 с-1, к значению вязкости крови, измеренной при скорости сдвига 200 с-1. Гематокритный показатель определялся центрифугированием в капилляре сбилизированной гепарином крови [4]. Эффективность доставки кислорода к тканям определяли по величине отношения гематокритного числа к вязкости крови при 200 с-1 [7]. Исследования проводили в момент поступления, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки.

Полученные в исследованиях данные подвергались статистической обработке на ПЭВМ с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0.473.0». При описании общих свойств полученных результатов использовались медиана (Ме), доверительный интервал (ДИ). Результаты исследования, подчиняющиеся нормальному закону распределения, представлены как M (средняя арифметическая) ± границы 95 % ДИ средних значений изучаемых величин (95 % ДИ). Значимость различий двух совокупностей оценивали с использованием критериев Стьюдента-Фишера, Манна-Уитни. Различия считались значимыми при p<0,05.

Результаты. Полученные результаты изучения реологических свойств крови на момент поступления представлены в табл. 1.

Таблица 1

Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент поступления

|

Показатели |

Группа сравнения (n = 20) |

Основная группа (n = 30) |

Значение p |

|

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 200 с-1 |

3,94 ± 0,15 |

5,12 ± 0,18 |

0,00049 |

|

150 с-1 |

4,22 ± 0,15 |

5,42 ± 0,19 |

0,00038 |

|

100с-1 |

4,89 ± 0,16 |

6,05 ± 0,12 |

0,00023 |

|

50с-1 |

5,31 ± 0,11 |

7,45 ± 0,12 |

0,00032 |

|

20 с-1 |

4,95 ± 0,13 |

8,43 ± 0,4 |

0,00043 |

|

ИАЭ (у.е.) |

1,30 ± 0,01 |

1,47 ± 0,02 |

0,00039 |

|

ИДЭ (у.е.) |

1,08 ± 0,01 |

1,09 ± 0,03 |

0,00042 |

|

Гематокрит, % |

41,51 ± 2,52 |

40,52 ± 1,17 |

0,059 |

|

Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. |

10,0 ± 0,18 |

9,15 ± 0,19 |

0,017 |

* Примечание. Здесь и далее – p по сравнению с группой сравнения

Как видно из данных табл. 1, у пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент поступления после проведения всех лечебных мероприятий (инфузионная терапия, сифонная клизма) отмечается увеличение показателей вязкости крови при всех скоростях сдвига, и как следствие, увеличение ИАЭ и ИДЭ. При этом снижалась степень доставки кислорода к тканям.

На первые послеоперационные сутки изменений в реологических свойствах крови в анализируемой группе не отмечено, все показатели соответствовали данным, полученным в момент поступления.

На третьи послеоперационные сутки отмечается значительное увеличение реологических свойств крови при всех скоростях сдвига, что закономерно привело к увеличению ИАЭ и ИДЭ, отмечается дальнейшее снижение степени доставки кислорода к тканям (табл. 2).

На пятые послеоперационные сутки существенных изменений в показателях реологических свойствах крови зарегистрировано не было, полученные данные соответствовали результатам, полученным на третьи послеоперационные сутки.

Таблица 2

Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью на третьи послеоперационные сутки

|

Показатели |

Группа сравнения (n = 20) |

Основная группа (n = 30) |

Значение p |

|

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 200 с-1 |

3,94 ± 0,15 |

7,12 ± 0,18 |

0,00043 |

|

150 с-1 |

4,22 ± 0,15 |

7,48 ± 0,19 |

0,00028 |

|

100с-1 |

4,89 ± 0,16 |

8,05 ± 0,12 |

0,00023 |

|

50с-1 |

5,31 ± 0,11 |

8,45 ± 0,12 |

0,00032 |

|

20 с-1 |

4,95 ± 0,13 |

10,43 ± 0,4 |

0,00043 |

|

ИАЭ (у.е.) |

1,30 ± 0,01 |

1,50 ± 0,02 |

0,00039 |

|

ИДЭ (у.е.) |

1,08 ± 0,01 |

1,09 ± 0,03 |

0,00042 |

|

Гематокрит, % |

41,51 ± 2,52 |

37,52 ± 1,17 |

0,059 |

|

Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. |

10,0 ± 0,18 |

7,15 ± 0,19 |

0,017 |

На седьмые послеоперационные сутки зарегистрировано снижение показателей вязкостных свойств крови у пациентов анализируемой группы при всех скоростях сдвига, закономерно увеличивалась степень доставки кислорода к тканям (табл. 3).

Таблица 3

Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью на седьмые послеоперационные сутки

|

Показатели |

Группа сравнения (n = 20) |

Основная группа (n = 30) |

Значение p |

|

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 200 с-1 |

3,94 ± 0,15 |

6,12 ± 0,18 |

0,00043 |

|

150 с-1 |

4,22 ± 0,15 |

6,48 ± 0,19 |

0,00028 |

|

100с-1 |

4,89 ± 0,16 |

7,05 ± 0,12 |

0,00023 |

|

50с-1 |

5,31 ± 0,11 |

7,45 ± 0,12 |

0,00032 |

|

20 с-1 |

4,95 ± 0,13 |

9,43 ± 0,4 |

0,00043 |

|

ИАЭ (у.е.) |

1,30 ± 0,01 |

1,49 ± 0,02 |

0,00039 |

|

ИДЭ (у.е.) |

1,08 ± 0,01 |

1,09 ± 0,03 |

0,00042 |

|

Гематокрит, % |

41,51 ± 2,52 |

37,52 ± 1,17 |

0,059 |

|

Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. |

10,0 ± 0,18 |

7,75 ± 0,19 |

0,017 |

На десятые послеоперационные сутки у пациентов анализируемой группы отмечается частичное восстановление показателей вязкости крови – восстанавливались показатели при скоростях сдвига 200 и 100 с-1, при остальных скоростях сдвига показатели уменьшались, но оставались повышенными по сравнению с данными группы сравнения (табл. 4).

Таблица 4

Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью на десятые послеоперационные сутки

|

Показатели |

Группа сравнения (n = 20) |

Основная группа (n = 30) |

Значение p |

|

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 200 с-1 |

3,94 ± 0,15 |

3,92 ± 0,18 |

0,078 |

|

150 с-1 |

4,22 ± 0,15 |

4,28 ± 0,19 |

0,078 |

|

100с-1 |

4,89 ± 0,16 |

7,05 ± 0,12 |

0,00023 |

|

50с-1 |

5,31 ± 0,11 |

7,45 ± 0,12 |

0,00032 |

|

20 с-1 |

4,95 ± 0,13 |

8,43 ± 0,4 |

0,00043 |

|

ИАЭ (у.е.) |

1,30 ± 0,01 |

1,40 ± 0,02 |

0,00039 |

|

ИДЭ (у.е.) |

1,08 ± 0,01 |

1,09 ± 0,03 |

0,00042 |

|

Гематокрит, % |

41,51 ± 2,52 |

37,52 ± 1,17 |

0,059 |

|

Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. |

10,0 ± 0,18 |

8,15 ± 0,19 |

0,017 |

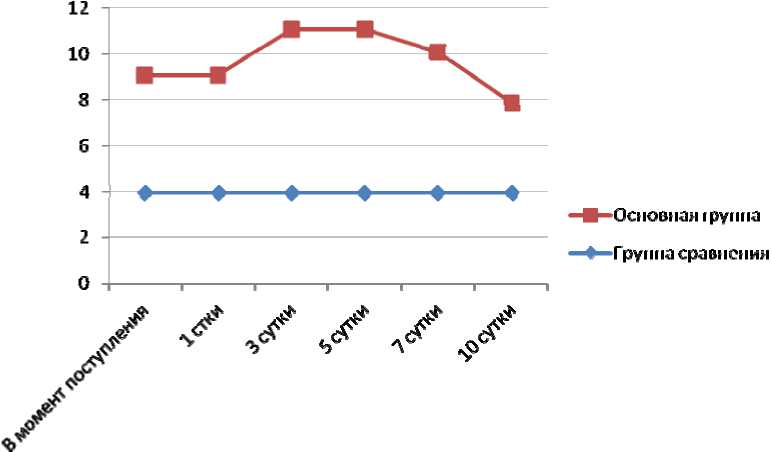

Динамика изменений реологических свойств крови при скоростях сдвига 200 с-1 представлена на рисунке 1.

При проведении анализа течения ближайшего послеоперационного периода у данных пациентов установлено, что осложнения развились в 5 (16,6 %) наблюдениях, во всех наблюдениях отмечено развитие пневмонии. При сопоставлении полученных лабораторных дан- ных с клинической картиной установлено, что осложнения развились на 3–5 послеоперационные сутки.

Рис. 1. Динамика изменений реологических свойств крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью при скорости сдвига 200 с-1

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у пациентов с толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза в ближайшем послеоперационном периоде происходит увеличение реологических свойств крови, которые частично восстанавливаются на десятые послеоперационные сутки.

Обсуждение. Выявленные изменения, несомненно, влияют на течение ближайшего послеоперационного периода у пациентов с данной патологией. Так, при изучении течения ближайшего послеоперационного периода, выявлено, что осложнения развиваются в 16,6 %, при этом они развились на 3–5 послеоперационные сутки, т.е. в момент наиболее выраженных изменений микроциркуляции. Данное положение подтверждается ранее выполненными экспериментальными исследованиями [6]. Установлено, что средние диаметры артериол и венул достигают исходного уровня к 5-м суткам, а капилляров – к 7-м суткам после устранения непроходимости. Таким образом, показано, что в патогенезе развития осложнений у пациентов с толстокишечной непроходимостью немаловажная роль отводится увеличению реологических свойств крови, что необходимо учитывать в процессе лечения больных с данной патологией.

Выводы. 1. У пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент поступления отмечается увеличение показателей вязкости крови при всех скоростях сдвига, и, как следствие, увеличение ИАЭ и ИДЭ. Анализируемые показатели увеличиваются на третьи послеоперационные сутки, снижаются на седьмые и частично восстанавливаются на десятые послеоперационные сутки.

-

2. Осложнения развились в 16,6 % наблюдениях, во всех наблюдениях отмечено развитие пневмонии. При сопоставлении полученных лабораторных данных с клинической картиной установлено, что осложнения разились на 3–5 послеоперационные сутки.

-

8. Гарин A.M., Базин И.С. Злокачественные опухоли пищеварительной системы. – М.: Инфомедиа Паб-лишерз, 2003. – 264 с.

-

9. Лузин В.В. Выбор хирургической тактики при опухолевой толстокишечной непроходимости: автореф. дис… доктора мед. наук. – М., 2005. – 24 с.

-

10. Парфенов А.С., Пешков А.В., Добровольский Н.А. Анализатор крови реологический АКР-2. Определение реологических свойств крови: метод. рекомендации. – М., 1994.

-

11. Тодоров И. Клинические лабораторные исследования в педиатрии. – София, 1961.

-

12. Трапезников Н.Н., Аксель Е.Н. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ (состояние онкологической помощи, заболеваемость и смертность). – М., 2001.

-

13. Ханевич М.Д., Шашолин М.А., Агаларова И.А. и др. Применение ортоградного кишечного лаважа раствором полиэтиленгликоля при подготовке толстой кишки к операции // Научные труды ГИУВ МО РФ. М, 2003. – С. 95-96.

-

14. Brun J.F., Micalet J.P., Supparo I. et al. Maximal oxyqen uptake and blood viscosity and erythrocyte aggregation in professional footballe players // Clin. Hemorheol. 1995. – V.1 - №2. – Р. 201-212.

Список литературы Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза в ближайшем послеоперационном периоде

- Гарин A.M., Базин И.С. Злокачественные опухоли пищеварительной системы. -М.: Инфомедиа Паблишерз, 2003. -264 с.

- Лузин В.В. Выбор хирургической тактики при опухолевой толстокишечной непроходимости: автореф. дис… доктора мед. наук. -М., 2005. -24 с.

- Парфенов А.С., Пешков А.В., Добровольский Н.А. Анализатор крови реологический АКР-2. Определение реологических свойств крови: метод. рекомендации. -М., 1994.

- Тодоров И. Клинические лабораторные исследования в педиатрии. -София, 1961.

- Трапезников Н.Н., Аксель Е.Н. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ (состояние онкологической помощи, заболеваемость и смертность). -М., 2001.

- Ханевич М.Д., Шашолин М.А., Агаларова И.А. и др. Применение ортоградного кишечного лаважа раствором полиэтиленгликоля при подготовке толстой кишки к операции//Научные труды ГИУВ МО РФ. М, 2003. -С. 95-96.

- Brun J.F., Micalet J.P., Supparo I. et al. Maximal oxyqen uptake and blood viscosity and erythrocyte aggregation in professional footballe players//Clin. Hemorheol. 1995. -V.1 -№2. -Р. 201-212.