Реовазографическая характеристика функционального состояния сосудистой системы стопы

Автор: Абдуллаева Разият Бейбулатовна, Рыжов Анатолий Яковлевич, Полякова Наталья Николаевна, Купцова Валентина Мхайловна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика функционирования кровеносных сосудов стопы с прогностической интерпретацией венозного наполнения как фактора риска прогрессирующих венозных застоев и донозологических состояний сосудистой системы исследуемой области нижней конечности. Представлены возможности компенсаторных взаимодействий венозного и артериального русла сосудистой системы стопы как наиболее загруженного звена нижней конечности.

Реовазография, стопа, венозная и артериальная система, компенсаторные взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/146116567

IDR: 146116567 | УДК: 612.13

Текст научной статьи Реовазографическая характеристика функционального состояния сосудистой системы стопы

Введение. В теоретическом и практическом плане вызывают интерес предшествующие патологии обратимые процессы и приспособительные реакции сердечно-сосудистой системы (ССС) и кровеносных сосудов ног в частности (Ткаченко, 1979, 1984; Акулова, 1986; Тхоревский и др., 1986; Вилянский, 1988; Веденский и др., 1994). При анализе состояния артериальной системы стопы особо отмечается ее тыльная артерия, как продолжение передней большеберцовой артерии проходящая кпереди от голеностопного сустава между сухожилиями длинного разгибателя пальцев в отдельном фиброзном канале. В этом месте артерия лежит под кожей и направляется к первому межкостному промежутку, где делится на концевые ветви, дающие начало тыльным пальцевым артериям. Анастомозы подошвенных пальцевых артерий активно функционируют при длительном стоянии, когда сдавливается ряд магистральных артерий.

Венозный бассейн стопы образован, в основном, двумя сетями -кожной венозной подошвенной и кожной тыльной, причем общие тыльные пальцевые вены, анастомозируя, образуют кожную тыльную дугу стопы. На подошвенной поверхности стопы выделяют подкожную венозную подошвенную дугу, которая широко анастомозирует с краевыми венами и посылает в каждый межпальцевый промежуток межголовчатые вены, в свою очередь анастомозирующие с венами тыльной дуги. Наряду с перфорантными венами Коккета, содержащими клапаны и ориентированными на движение крови из поверхностных вен в глубокие, на стопе имеется некоторое количество (3-10%) бесклапанных (Dodd, Cockett, 1976). Согласно данным флебологии, на сегодняшний день наиболее распространенной сосудистой патологией считается охватывающая от 35 до 60% трудоспособного населения болезнь - варикозное расширение вен (ВРВ) нижних конечностей, причисляемая к так называемым болезням цивилизации (Думпе и др., 1982; Даудярис, 1984). Атуальной проблемой является формирование функционального состояния сосудистой системы ног до наступления в ней патологических изменений, в виде так называемой «зоны риска», особенно у представителей ортостатических форм трудовой деятельности (Рыжов, 1989; Полякова, 1995; Тхоревский и др., 1986).

Настоящее исследование было призвано дать характеристику функционирования кровеносных сосудов стопы и представить прогностическую нтерпретацию венозного оттока с учетом донозологических состояний сосудистой системы исследуемой области конечности.

Методика. Использован метод реовазографии по стандартной и достаточно точной тетраполярной методике на неинвазивном комплексе «Валента», дающем сведения о базисном импедансе пульсирующей крови с выходом на количественную оценку основных гемодинамических показателей (Алмазов и др., 1992). При качественном анализе реовазограмм (РВГ) учитывалась форма кривой, характер анакроты и катакроты, рельеф вершины (заостренная, седловидная, платообразная, закругленная и др.), выраженность и количество дополнительных волн, их расположение на нисходящем колене кривой, а также наличие или отсутствие пресистолической волны.

Крутой подъем анакроты, как основной (систолической) волны, ближе к вершине становится более пологим, переходящим за вершиной в катакроту — нисходящую часть с несколькими дополнительными волнами, первую из которых называют диастолической (или дикротической). Основная волна до инцизуры формируется вследствие значительного преобладания притока крови над ее оттоком в начале систолы с последующим (после достижения вершины волны) преобладанием оттока, которое продолжается и весь диастолический период. Форма и амплитудные характеристики диастолической части волны (после инцизуры), определяются сопротивлением пульсовому оттоку крови из исследуемой части тела, а используемая тетраполярная методика реовазографии позволяет наиболее точно зарегистрировть уровни артериального и венозного компонентов пульсации сосудистой системы стопы.

В соответствии с целевой установкой в помещении с температурой 20-23°С проводились исследования состояния сосудистой системы левой и правой стопы у 21 женщины через 1,5-2 ч после

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1

приема испытуемыми пищи и далее после 15-20 мин отдыха в положении их лежа на спине. Были условно выделены 2 возрастные группы:

-

- первая группа («младшая группа») - 10 испытуемых со средним возрастом 21 год (19-23 лет);

-

- вторая группа («старшая группа») -11 зрелых испытуемых со средним возрастом 48 лет (37-63 лет).

Всего проведено 47 РВГ-регистраций на сегменте «стопа» (левая и правая), включая ряд выборочных повторов и контрольных исследований на голени (Peters, Petrie, 1979). Качественный анализ РВГ осуществлялся стандартно, как и других типов реограмм, то есть обращалось внимание на форму кривой, симметричность записей, характер подъема и спуска реограммы, вид ее вершины, выраженность и локализация дополнительных волн. Количественный анализ производился автоматически.

Вариационно-статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерных программы Microsoft Excel, включающей также корреляционный (для определения связи между показателями) и регрессионный анализ (для осуществления прогноза), а также Statistica 6. Были сформированы две группы исследуемых реовазографических показателей, характеризующих, в основном, артериальную и венозную системы стопы по параметрам:

-

- максимальные артериальные компоненты;

-

- модуль упругости;

-

— максимальные венозные компоненты; - венозное наполнение.

Первый этап работы включал качественную характеристику РВГ, а также тонуса артерий, от которого во многом зависит частотный спектр их колебаний, влияющий на выраженность дополнительных волн. Учитывалась дифференциальная РВГ с более крутыми подъемом и спадом, а также заостренностью вершины систолической волны, меньшей амплитудой дополнительных волн, не имеющих вида зубцов. Восходящая часть систолической волны дифференциальной РВГ отражает систолический прирост скорости пульсового кровенаполнения, достигающей максимума в момент, соответствующий вершине волны с дальнейшим переходом крутого подъема систолической волны в более пологий. Учитывается регулярность осцилляций кривой, крутизна анакроты, характер вершины, форма катакроты, количество и выраженность дополнительных волн. Кривую считали регулярной, если каждая последующая волна была похожа на предыдущую, с учетом того, что при аритмии регулярность волн могла нарушаться, поскольку, в принципе, вершина систолической волны может быть закругленной, плоской, куполообразной, аркообразной, двугорбой и т.п. Учитывалось и то, что особой изменчивостью

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 отличается нисходящая часть кривой, которая может опускаться круто, плавно, быть выпуклой с меняющимся количеством дополнительных волн (Макаров и др., 2002). Количественный анализ РВГ включал статистическую обработку реографических показателей на левой и правой голени младшей (I) и старшей (11) групп: максимальный артериальный компонент, реографический индекс, модуль упругости, максимальный венозный компонент, венозное наполнение, дикротический индекс (табл. 1), а также коэффициент асимметрии амплитуд систолической волны на правой и левой конечностях.

Второй этап был направлен на выявление тенденций изменения функциональной активности венозной и артериальной системы стопы по мере увеличения возраста испытуемых.

Согласно третьему этапу исследовательской работы определялось донозологическое состояние кровеносных сосудов стопы, поскольку застойные явления при ВН более 20%, превышают физиологическую норму и официально могут считаться как минимум предпатологическими, а также сопутствующими патологическим изменениям в венозной системе типа ВРВ.

Результаты и обсуждение. Изменения функциональной активности венозной и артериальной системы стопы по мере увеличения возраста испытуемых особенно четко проявлялись в возрастном повышении таких интегративных показателей, как МВК -максимальный венозный компонент и МАК - максимальный артериальный компонент (таблица; рис. 1-3). Подобные возрастные активации свидетельствуют, во-первых, об устойчивости сосудистой системы стопы к возрастным гипертензивным воздействиям; во-вторых, о достаточно тесном артерио-венозном взаимодействии, обеспечивающим баланс пульсового притока и оттока крови, как наиболее вероятный фактор данной устойчивости.

Таблица

Показатели сосудистой системы стопы левой (сл) и правой (си) ног у испытуемых I (А) и II (Б) группы

|

А |

||||||||||||

|

показатели артериального притока |

показатели венозного притока |

|||||||||||

|

с/л |

с/п |

с/л |

с/п |

|||||||||

|

МАК |

РИ |

МУ |

МАК |

РИ |

МУ |

МВК |

ВН |

ДИ |

МВК |

ВН |

ДИ |

|

|

X |

67,290 |

0,974 |

10,300 |

61,850 |

0,618 |

11,250 |

47,010 |

3,800 |

0,509 |

40,070 |

4,100 |

0,447 |

|

±ш |

6,221 |

0,06 |

0,96 |

7,33 |

0,07 |

0,36 |

5,16 |

1,72 |

0,04 |

4,44 |

0,92 |

0,04 |

|

D |

500,69 |

0,05 |

12,01 |

696,71 |

0,07 |

1,64 |

344,83 |

38,18 |

0,02 |

255,00 |

10,99 |

0,02 |

|

5 |

22,38 |

0,22 |

3,47 |

26,4 |

0,26 |

1,28 |

18,57 |

6,18 |

0,15 |

15,97 |

3,31 |

0,14 |

|

А |

||||||||||||

|

показатели артериального притока |

показатели венозного притока |

|||||||||||

|

с/л |

с/п |

с/л |

с/п |

|||||||||

|

МАК |

РИ |

МУ |

МАК |

РИ |

МУ |

МВК |

ВН |

ДИ |

МВК |

ВН |

ДИ |

|

|

X |

85,6 |

0,9 |

12,4 |

90,6 |

0,9 |

12,2 |

64,9 |

7,1 |

0,5 |

64,3 |

6,7 |

0,5 |

|

±ш |

5,8 |

0,1 |

1,4 |

7,2 |

0,1 |

1,3 |

9,5 |

2,1 |

0,1 |

5,9 |

2,1 |

0,0 |

|

D |

368,5 |

0,1 |

21,1 |

567,8 |

0,1 |

18,8 |

983,4 |

47,9 |

0,0 |

382,5 |

49,6 |

0,0 |

|

5 |

19,2 |

0,3 |

4,6 |

23,8 |

0,2 |

4,3 |

31,4 |

6,9 |

0,2 |

19,6 |

7,0 |

0,1 |

Модуль упругости - показатель тонуса сосудов у испытуемых обеих групп - находится практически на одном уровне, проявляя тенденцию к некоторому возрастному повышению, что свидетельствует о слабо выраженных возрастных изменениях стенок артериальных сосудов. Параметры модуля упругости, так же как других идексов (РИ, ДИ), в целом, мало изменяются с возрастом, однако, по данным корреляционно-регрессионного анализа, наблюдаются тенденции к подобной зависимости.

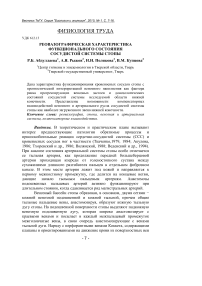

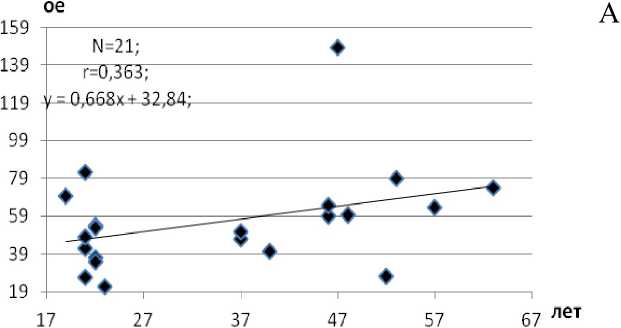

Рис. 1. Показатели максимального венозного (А) и артериального (Б) компонентов сосудистой системы стопы у испытуемых младшей (1) и старшей (2) группы испытуемых

В то же время, определенные индивидуальные данные указывают на связь между МУ и показателями застойных явлений в венах, например, правой стопы у испытуемых старшей группы (г=0,775, Р<0,01). Подобная активация тонуса артериальных стенок обычно проявляется при локальных венозных застоях и у практически здоровых испытуемых может быть охарактеризована как проявление веноартериального рефлекса, имеющего компенсаторный характер (Рыжов, 2004). Это вполне естественно, так как по нашим результатам венозное

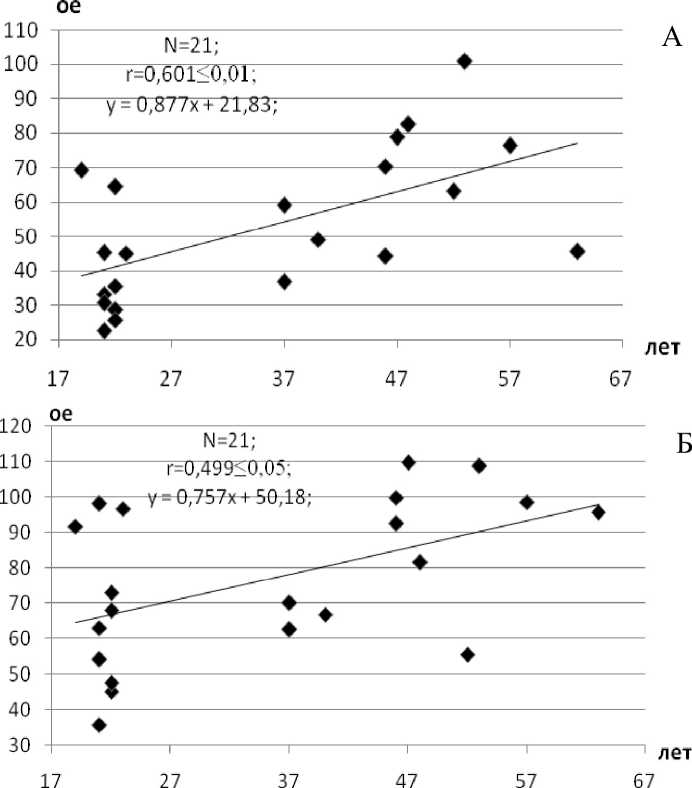

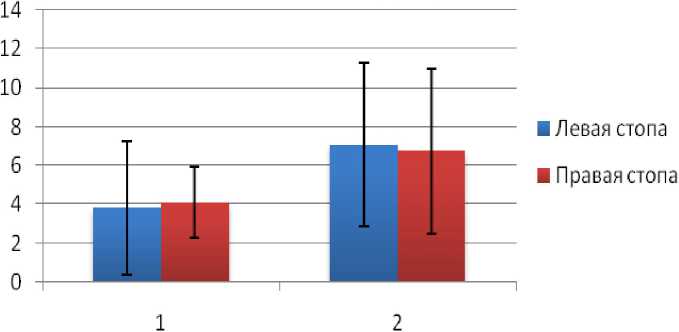

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 кровенаполнение стопы (левой и правой) имеет тенденцию к возрастному повышению (рис. 4.).

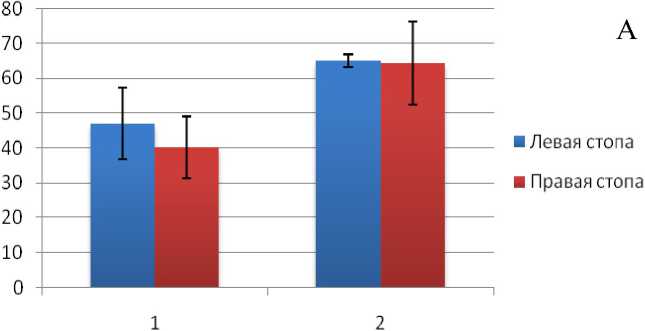

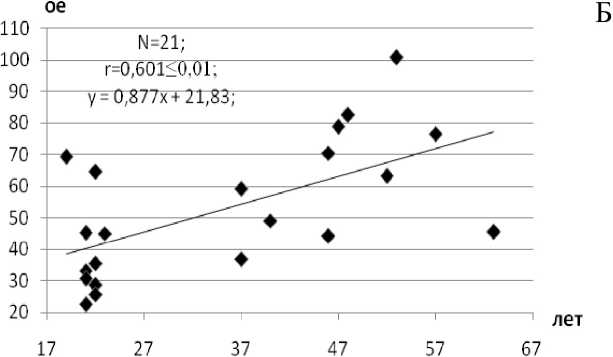

Рис. 2 . Корреляционно-регрессионная зависимость максимального артериального компонента кровеносных сосудов стопы левой (А) и правой (Б) ног (ордината) от возраста испытуемых (абсцисса)

Наполнению вен на правой и левой стопе свойственна тенденция к увеличению по мере возраста испытуемых, что сочетается с увеличением МВК и МАК. В этом, по всей вероятности, проявляется физиологическое своеобразие сосудистой системы стопы, особенно правой, которая, по данным индивидуального опроса испытуемых, наиболее функционально загружена (Rothe, 1983).

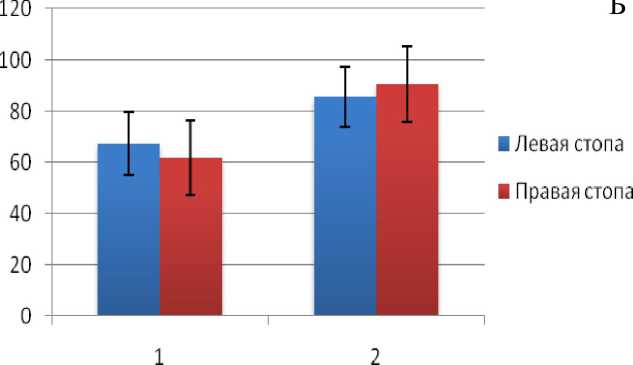

Рис. 3 . Корреляционно-регрессионная зависимость максимального венозного компонента кровеносных сосудов левой (А) и правой (Б) стопы правой стопы (ордината) от возраста испытуемых (абсцисса)

Примечание. Рис. ЗА демонстрирует тенденцию к возрастной активации МВК, поскольку достоверность ниже 95% (Р>0,05); причина - высокая дисперсность данных в период 47-50 лет

Рис. 4 . Показатели венозного наполнения сосудистой системы стопы у младшей (1) и старшей (2) группы испытуемых

Выборочные регистрации РВГ в младшей группе показали, что показадели ВН голени практически не отличаются от ВН стопы младших испытуемых, тогда как ВН голени старших, как правило выше, нежели ВН стопы у старших испытуемых. Можно предположить, что сосудистая система стопы в какой-то мере является своеобразной линией защиты для венозной системы голени, тем более, что возрастные изменения ВН стопы не существенны (рис. 4) и налицо возрастное повышение артериовенозной активности стопы (рис. 1-3). Данное предположение требует более тщательных исследований сосудистой системы стопы и голени в количественно сравнительном аспекте.

Выводы. 1. Обнаруженные реовазографические показатели функционального состояния артериальной и венозной системы позволяют прогностически выявить донозологические признаки в сосудистой системе стопы. Венозное наполнение, наиболее совершенно характеризующее особенности венозного оттока, и наличие в старшей группе некоторых его показателей, превышающих норму (0-20 %), в диагностическом анализе рассматриваются нами как наиболее вероятные признаки венозной недостаточности.

-

2. Проведенные исследования позволяют создать представление о состоянии сосудистой системы ног у лиц, в общем, практически здоровых, но с частично имеющейся склонностью к вероятным заболеваниям вен. Возрастные связи венозного и артериального максимальных компонентов как в сопряженном (парная корреляция), так и в параллельно изменяющемся (лонгитудинальная корреляция) вариантах свидетельствуют о выраженной активности компенсаторных вено-артериальных реакций.

-

3. У испытуемых младшей группы венозное наполнение, характеризующее венозный отток из сосудистых сетей нижних конечностей, находится в пределах физиологической нормы. У старшей группы испытуемых ВН стопы несколько увеличивается, что свидетельствует, с одной стороны, о тенденции к венозным застоям, с другой, о проявлении устойчивости к ним, о чем свидетельствует возрастное повышение активности венозного и артериального компонентов, что важно для стоп, как наиболее подверженных негативным механическим влияниям.

Список литературы Реовазографическая характеристика функционального состояния сосудистой системы стопы

- Акулова Ф.Д. 1986. Реография//Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. М.: Медицина. С. 340-364.

- Алмазов И.И., Аронов Д.М., Атьков О.Ю. 1992. Болезни сердца и сосудов: в 4-х т. Т. 1/Под редакцией Е.И. Чазова М.: Медицина. 496 с.

- Веденский А.Н., Грицанов А.И., Стойко Ю.М. 1994. Венозные синусы как главный элемент мышечно-венозной помпы голени//Междунар. Мед. обзоры. Т. 2. № 1. С. 50-53.

- Вилянский М.П., Проценко Н.В., Голубев В.В., Енукашвили Р.И. 1988. Рецидив варикозной болезни. М.: Медицина. 176 с.

- Даудярис Й.П. 1984. Болезни вен и лимфатической системы конечностей. М.: Медицина. 192 с.

- Думпе Э.П., Ухов Ю.И., Швальб П.Г. 1982. Физиология и патология венозного кровообращения нижних конечностей. М.: Медицина. 168 с.

- Макаров В.А., Иванов Л.Б., Сахно Ю.Ф. 2002. Реовазография. М.: МБН. 76 с.

- Полякова Н.Н. 1995. Коррекция функционального состояния сосудистой системы ног как средство оптимизации труда текстильщиц: Дис. … канд. биол. наук. Тверь. 139 c.

- Рыжов А.Я. 1989. Состояние сердечно-сосудистой системы при ортостатических воздействиях в условиях интенсивного шума (механизмы напряжения, профилактика перенапряжения): автореф. дис. … д-ра биол. наук. М. 36 с.

- Рыжов А.Я. 2004. Профилактические аспекты оздоровления и оптимизации труда преподавателей вуза. Тверь: ТвГУ 160 с.

- Тхоревский В.И., Иванов В.В., Белицкая Л.А. 1986. Зависимость кровообращения в нижних конечностях человека от уровня физической подготовленности//Физиол. журн. им. И.М. Сеченова. Т. 72. № 9. С. 1260-1268.

- Ткаченко Б.И. 1979. Венозное кровообращение. Л.: Медицина. 222 с.

- Ткаченко Б.И. 1984. Движение крови по венам//Физиология кровообращения. Физиология сосудистой системы/под ред. Б.И. Ткаченко. Л.: Наука. С. 234-280.

- Dodd H., Cockett F.B. 1976. The pathology and surgery of the veins of the lower limb. 2-nd ed. Edinburg: Churchill Livingstone. 323 p.

- Peters M., Petrie B.F. 1979. Functional asymmetries in the stepping reflex of human neonates//Can. J. Psychol. Vol. 33. № 3. P. 198-200.

- Rothe C.F. 1983. Reflex control of veins and vascular capacitance//Physiol. Rev. V. 63. № 4. Р. 1281-1342.