Реовазографическое исследование сосудистой системы голени в донозологическом аспекте

Автор: Абдуллаева Разият Бейбулатовна, Рыжов Анатолий Яковлевич, Полякова Наталья Николаевна, Кутузова Мария Алексеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Прогностическим фактором донозологического состояния сосудистой системы голени является венозное наполнение, напрямую характеризующее венозный отток сосудистой системы нижних конечностей. Возрастное затруднение венозного оттока наряду со снижением венозной и артериальной активности следует рассматривать как вероятность прогноза донозологических состояний и последующих патологических изменений типа варикозного расширения вен в сосудистом русле голени.

Реовазография, голень, венозная и артериальная система, варикозное расширение вен

Короткий адрес: https://sciup.org/146116559

IDR: 146116559 | УДК: 612.13

Текст научной статьи Реовазографическое исследование сосудистой системы голени в донозологическом аспекте

Введение. Давая краткую морфофункциональную характеристику артериальной системе голени, следует отметить в этом сегменте нижней конечности наличие магистрального и рассыпного типов ветвления артерий, вплоть до капиллярной их зоны (Алмазов и др., 1992). Далее следуют венозная часть капилляров, посткапиллярные сосуды, венулы, превенулы и вены (Михайлов и др., 1984; Привес и др., 1985). Вены, будучи развитыми эволюционно позже, и, соответственно, на более высоком филогенетическом уровне, сложнее и многообразнее артерий (Вайков, 1974; Ткаченко, 1979; Вилянский и др., 1988). Вены нижних конечностей человека к тому же обладают рядом особенностей, связанных с влиянием ортостатического фактора труда и быта (Полякова, 1996; Тхоревский и др., 1986; Рыжов, 2003). В целом вены относятся к сосудам емкостного типа, или аккумулирующим (по Ткаченко, 1984), т.е. предназначенным для депонирования крови с последующей ее закономерной реализацией, что, особенно, проявляется в системе суральных вен, в определенной мере напоминающей «венозное сердце» (Dodd, Cockett, 1955; Банков, 1974; Панасенков, 1978; Думпе и др., 1982; Rothe, 1983). Обращается внимание на то, что уже в морфологической конструкции венозных магистралей хорошо прослеживается основной функциональный принцип специфической венозной гемодинамики этих органов - наличие резервных и дублирующих механизмов обеспечения относительной стабильности венозного возврата крови. Сюда, согласно Думпе и др. (1982), следует отнести такие морфологические особенности вен, как большая абсолютная емкость венозного русла ног, наличие в нем двух самостоятельных, но не изолированных систем (поверхностной и глубокой). Выраженные вено-артериальные и вено-кардиальные реакции, по данным наших прежних исследований (Рыжов, 2003), регистрируются в зависимости от уровня застойных явлений, определяемых по пульсовому кровенаполнению венозного русла стопы и голени.

Настоящее исследований призвано реовазографически охарактеризовать функциональное состояние сосудистой системы голени по показателям артериального пульсового притока и венозного оттока как прогностического фактора венозной системы.

Методика. Применен стандартный неинвазивный аппаратнопрограммный комплекс «Валента», компьютерная система которого осуществляет графическую регистрацию, количественный анализ и функциональную диагностику показателей сердечно-сосудистой и ряда других физиологических систем организма. Использовано также свойство вышеуказанной установки осуществлять компьютерное аккумулирование диагностических данных испытуемого и их автоматизированный анализ с выводом на печать заключения и соответствующих кривых (Алмазов и др., 1992). При использованной нами тетраполярной экспериментальной методики исследуемый участок ограничивается парой электродов, что позволяет достаточно корректно и точно измерить импеданс глубинных тканей (Акулова, 1986). Реовазограмма (РВГ), как и любая реограмма - это кривая, отражающая пульсовые колебания электрического импеданса жидкости, в данном случае, крови (Макаров и др., 2002).

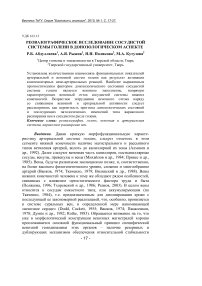

Рис. 1 . Характерные структуры параметров цикловой реовазограммы

Анализ РВГ (рис. 1) включал качественно-количественную характеристику отдельной реографической пульсовой волны с развивающейся анакротой в период а, с вершиной (с), катакротой с периодом [3 и рядом дополнительных волн диастолической части РВГ. Между систолической и диастолической волнами образуется инцизура

- 18 -

(1), а систолическому подъему может предшествовать уменьшенная пресистолическая волна «волночка» (а), косвенно свидетельствующая о сокращении предсердий. Основная волна до инцизуры формируется вследствие значительного преобладания пульсового притока крови над ее оттоком в начале систолы с последующим преобладанием оттока в диастолический период. Форма и амплитудные характеристики диастолической части волны (после инцизуры) во многом определяются сопротивлением пульсовому оттоку крови из исследуемой части тела, а также тонусом артериальных стенок, от которого зависит частотный спектр их колебаний, влияющий на характер дополнительных волн РВГ (Алмазов и др., 1992; Макаров и др., 2002).

В процессе исследований сформированы два массива исследуемых РВГ-параметров, наиболее адекватно характеризующих функциональное состояние артериальной (1) и венозной (2) систем голени. Параметры 1-й группы голени включали: а) максимальный артериальный компонент (МАК); б) реографический индекс (РИ); в) модуль упругости (МУ). Параметры 2-й группы включали: а) максимальный венозный компонент (МВК); б) венозное наполнение (ВН); в) дикротический индекс (ДИ). Выборочно вычислялся коэффициент асимметрии амплитуд систолической волны на правой и левой конечностях по известной формуле: КА= ((Аб- Ам)/Ам) х 100%, где Ag и Ам - амплитуды большей и меньшей величины, соответственно; в норме коэффициент асимметрии не превышает 10% (Макаров др., 2002).

В соответствии с целевой установкой работы проводились исследования состояния сосудистой системы голени у женщин, практически здоровых, без сосудистых заболеваний, условно выделенных двух возрастных групп - «младшей» (N=ll) в возрасте от 19 до 24 лет и «старшей» группы (N=l 1) испытуемых с охватом зрелого (35-50 лет) и пожилого (51-73 лет) возраста. Выбор голени в качестве экспериментально адекватного сегмента конечности обусловлен тем, что кровеносные сосуды данной области, в особенности вены, наиболее часто подвержены патологическим изменениям в связи с действием неблагоприятных факторов, в частности, длительного ортостаза и продолжительного положения сидя (Полякова, 1995). В целом, проведено 49 опытов с регистрацией РВГ на левой и правой голени, включая выборочные повторы, в лабораторном помещении с комнатной температурой (20-23°C), в положении испытуемых лежа на спине после 15-20 мин отдыха и прослушивания инструктажа.

В качестве интегрированных показателей уровней функционирования артерий и вен нами были проанализированы указанные выше показатели артериальной и венозной систем голени. При этом особое внимание уделялось параметру венозного наполнения, наиболее совершенно характеризующего особенности пульсового оттока венозной крови, а в диагностическом плане - меру сосудистой (венозной) недостаточности по отношению к общепринятой процентной норме (0-20%). Венозный же отток рассматривается нами как важный прогнозирующий фактор не только клинического, но и донозологического порядка (Рыжов и др., 2009).

Вариационно-статистическую обработку дайны проводили при помощи фрагментов компьютерных программ: Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0, включая корреляционный (связь) и регрессионный (прогноз) анализы.

Результаты и обсуждение. Из таблицы 1 видно, что реовазографические показатели сосудистой системы левой и правой голеней практически одинаковы по статистическим параметрам. Это особенно характерно для средних величин реографического индекса, модуля упругости, максимального венозного компонента и дикротического индекса.

Амплитуда систолической волны левой и правой голени I группы испытуемых составляет 87,67±11,5 и 99,19±21,1, соответственно, при КА=13±4,б%. Во 11 группе испытуемых амплитуда систолической волны левой и правой голени имеет значения 49,1±7,3 и 51,2±8,2, соответственно, таким образом, КА= 4,3±2,8% при норме коэффициента асимметрии амплитуд систолической волны в пределах 10 %. В обоих случаях есть тенденция превышения показателей по правой ноге, что, вероятно, свидетельствует о ее большей загруженности динамической и статической работой (Peters, Petrie, 1979).

Максимальный артериальный компонент левой и правой голеней достоверных различий по статистическим и стохастическим параметрам не имеет. В данном случае следует отметить выраженный параллелизм возрастных изменений этого интегративного показателя с аналогичной динамикой максимального венозного компонента. Модуль упругости сосудистой системы обеих голеней, будучи в пределах нормы, существенно не различается, что, как и в случае вполне вероятного взаимодействия МВК и МАК, позитивно характеризует данные состояния как компенсаторные, осуществляющие своеобразное уравновешивание венозного оттока и артериального притока крови в голени. Не исключено, что именно поэтому венозное пульсовое наполнение голеней у испытуемых младшей группы (7,8±1,9%, слева и 8,8±2,27%, справа) четко удерживается в пределах физиологической нормы (0-20%).

Для количественной характеристики возрастных особенностей состояния системы вен по данным венозного оттока как прогностического фактора были использованы результаты исследований испытуемых старшей возрастной группы, реовазографические данные которых содержат ряд отклонений от общепринятой физиологической нормы. Например, снижение РИ левой и правой голени до 0,5 о.е. при норме артериального притока е 0,91,25 о.е. может быть спровоцировано возрастным уменьшением ударного объема крови и, соответственно, нарушением пульсового артериального притока в связи с гипертензией или возрастными рганическими изменениями стенок артерий (Баевский, 1979). Необходимо отметить, что максимальный артериальный и венозный компоненты голеней старшей группы, не имеющие внутригрупповых симметрических различий, достоверно (Р<0,01) ниже аналогичных показателей младшей группы испытуемых (табл. 1 А, Б). МУ кровеносных сосудов обеих голеней находится в пределах нормы (11-15 о.е.), что в целом позитивно характеризует тоническое состояние сосудистой стенки.

Таблица 1

Показатели сосудистой системы левой и правой голени у испытуемых I (А) и II (Б) возрастных групп

|

А |

||||||||||||

|

I |

II |

|||||||||||

|

голень левая |

голень правая |

голень левая |

голень правая |

|||||||||

|

МАК |

РИ |

МУ |

МАК |

РИ |

МУ |

мвк |

ВИ |

ДИ |

МВК |

ВИ |

ДИ |

|

|

X |

85,857 |

0,886 |

14,800 |

95,313 |

0,985 |

16,267 |

67,353 |

7,867 |

0,556 |

76,940 |

8,800 |

0,574 |

|

±ш |

13,97 |

0,11 |

0,48 |

17,69 |

0,21 |

0,98 |

8,51 |

1,95 |

0,02 |

17,89 |

2,27 |

0,03 |

|

6 |

41,90 |

0,33 |

1,44 |

53,08 |

0,64 |

2,94 |

25,52 |

5,84 |

0,07 |

53,67 |

6,82 |

0,08 |

|

D |

1755,2 |

0,11 |

2,06 |

2817,6 |

0,41 |

8,63 |

651,34 |

34,06 |

0,004 |

2880,02 |

46,48 |

0,01 |

|

Б |

||||||||||||

|

I |

II |

|||||||||||

|

голень левая |

голень левая |

голень левая |

голень левая |

|||||||||

|

МАК |

РИ |

МУ |

МАК |

РИ |

МУ |

МВК |

ВИ |

ДИ |

МВК |

ВИ |

ди |

|

|

X |

48,9 |

0,5 |

15,0 |

46,4 |

0,5 |

15,4 |

23,9 |

30,3 |

0,3 |

26,9 |

41,6 |

0,3 |

|

±т |

7,4 |

0,1 |

1,0 |

7,2 |

0,1 |

0,9 |

4,3 |

7,8 |

0,02 |

5,8 |

8,9 |

0,04 |

|

6 |

24,4 |

0,2 |

3,3 |

23,7 |

0,3 |

3,0 |

14,3 |

25,8 |

од |

19,1 |

29,4 |

0,2 |

|

D |

593,8 |

0,1 |

10,6 |

559,8 |

0,1 |

9,3 |

203,3 |

664,2 |

0,008 |

365,9 |

864,1 |

0,02 |

|

Pt, I, II |

0,01 |

0,01 |

0,05 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|||||

|

Pf, Б П |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

||||

Примечание. Pt - достоверность возрастных межгрупповых различий по Стьюденту; PF - достоверность данных различий стохастического порядка по Фишеру.

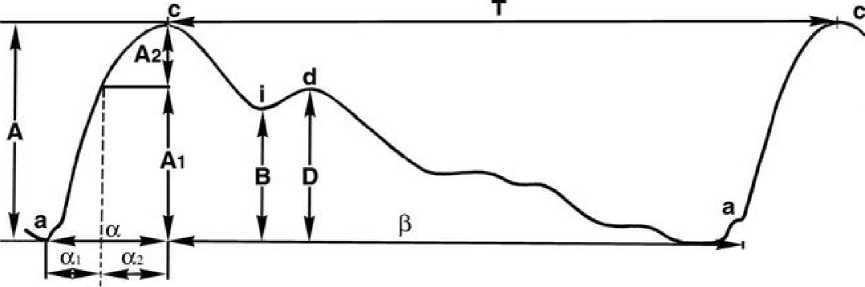

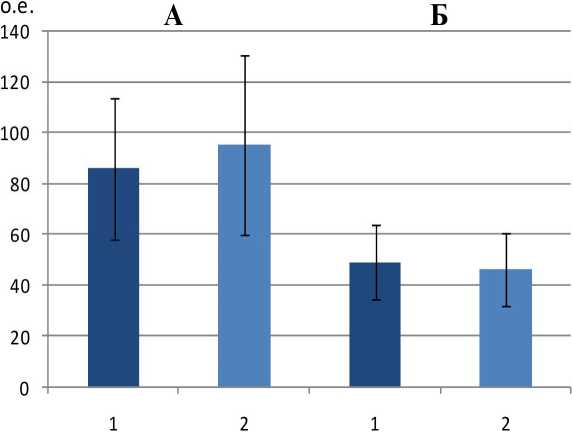

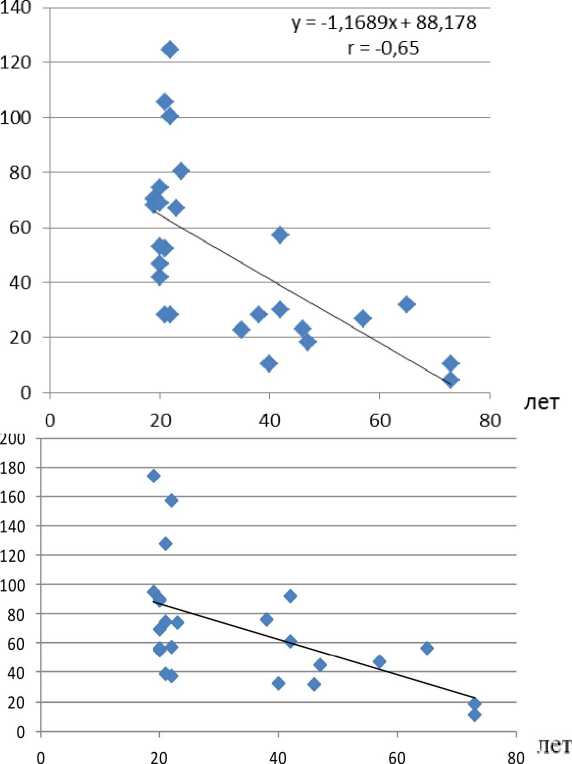

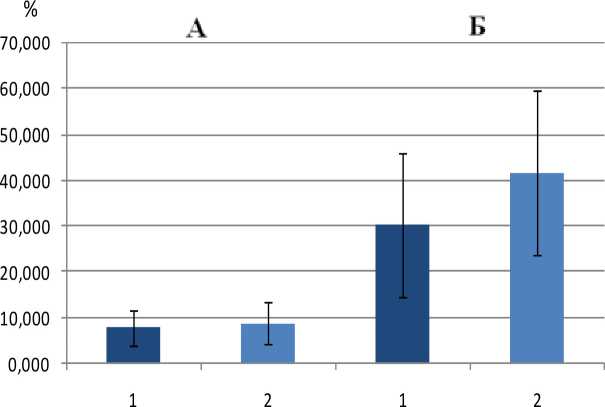

Возрастная динамика результатов реовазографических исследований демонстрируется нами посредством специальных диаграмм, дающих, в первую, очередь изображение артериального и венозного компонентов сосудистой системы голени (рис. 2, 3). Данные показатели, представляющие собой обобщенные варианты реографической информации, наглядно представляют четко выраженные практически параллельные возрастные изменения функциональной активности изучаемых нами артериальных и венозных сосудов голени. Обращает на себя внимание выраженная достоверность возрастных различий, касающихся как статистических параметров (по Стьюденту), так и стохастических (по Фишеру). Это в определенной

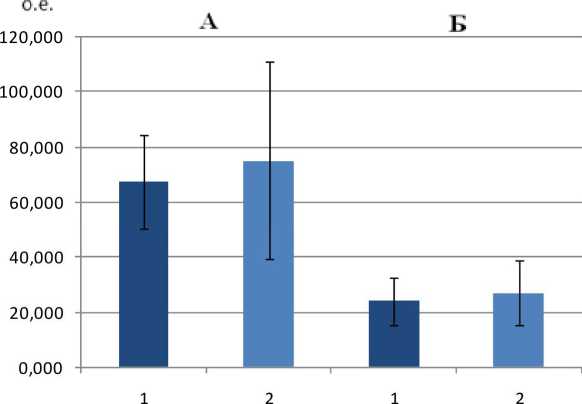

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 мере сочетатся со снижением реографического индекса у лиц 11 (старшей) группы (Р<0,01) и подтверждается и существенной корреляционно-регрессионной зависимостью максимального артериального компонента от возраста испытуемых, что в данной статье представлено на примере кровеносных сосудов левой голени (рис. 4).

Сниженный показатель МАК у испытуемых старшей группы наряду с аналогичным снижением максимального венозного компонента подтверждает наличие рефлекторного вено-артериального взаимоотношения, определяющего, таким образом, регуляцию венозного возврата крови и осуществление компенсаторной функции по отношению к венозным застойным реакциям (Peters, Petrie, 1979; Rothe, 1983; Рыжов, 2003).

Рис. 2 . Показатели максимального артериального компонента левой и правой (2) голени у лиц младшей (А) и старшей (Б) возрастных групп

Рис. 3 . Показатели максимального венозного компонента левой (1) и правой (2) голени у лиц младшей (А) и старшей (Б) возрастных групп

Рис . 4 . Корреляционно-регрессионная зависимость максимального венозного (А) и артериального (Б) компонентов сосудистой системы левой голени от возраста испытуемых

Возрастная динамика показателей максимального венозного и артериального компонентов, проанализированная лонгитудинально, демонстрирует четкий параллелизм их изменений, характерный для левой (г=0,792; Р<0,01) и правой (г=0,859; Р<0,01) голеней с соответствующими регрессионными уравнениями Y=0,959X+24,817 и Y=1,014Х+18,229. Данный факт мы склонны рассматривать как свидетельство закономерного компенсаторного вено-артериального взаимодействия, направленного на поддержание функционального «равновесия» притока и оттока крови в пульсовом цикле регионарной гемодинамики.

Модуль упругости, как итегрированный показатель тонуса сосудов, не обнаруживает существенных количественных межгрупповых различий, по крайней мере, по статистическим параметрам. Исключение составляет достоверно более высокий в старшей группе определяемый стохастически (по критерию Фишера) показатель МУ кровеносных сосудов левой голени (табл. 1 А, Б), что, по нашим предположениям, связано с несимметричным возрастным

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 повышением дисперсности упруго-вязких свойств кровеносных сосудов.

ВН левой и правой голени испытуемых старшей группы (30,3±7,8% и 41,6±8,9%, соответственно) существенно превышают нормативные стандарты в пределах которых находятся данные показатели младших испытуемых (0 - 20 %). При этом дикротический индекс, характеризующий состояние сосудов мелкого и среднего калибра, у данных испытуемых на 0,1 ниже меньшего предела нормы (0,4- 0,7), как следует из табл. 1Б. Кроме того ДИ у лиц старшей группы достоверно (Р<0,01) ниже, чем у испытуемых младшей группы, что подтверждается визуальным анализом реовазограмм. Рис. 5, иллюстрирующий данные табл. 1, демонстрирует венозное наполнение у лиц старшей группы (от 35 до 73 лет), которое достоверно (Р<0,01) выше, чем у лиц младшей группы, что свидетельствует о возрастном характере затруднения венозного оттока. Это, на наш взгляд, безусловно следует рассматривать как вероятность прогноза донозологических состояний и последующих патологических изменений в венозном сосудистом русле голени (табл. 1Б).

Рис. 5 . Показатели венозного наполнения левой (1) и правой (2) голени у лиц младшей (А) и старшей (Б) возрастных групп

Корреляционный анализ соотношения исследуемых реовазографических параметров с возрастом позволяет выявить ряд функциональных связей исследуемых параметров РВГ и привести ряд иллюстративных наиболее типичных корреляционно-регрессионных зависимостей, например, по данным МАК и МВК (рис. 4). В данной ситуации возрастное снижение МАК прямо свидетельствует о явном ослаблении активности (и в первую очередь компенсаторной) артериальной системы, что может быть связано с возрастными изменениями сердечно-сосудистой системы в целом (Евдокимов, 2006).

Заключение. Таким образом, на основании литературных собственных данных нами представлена качественно-количественная -24-

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 характеристика функционального состояния артериальной и венозной сосудистой системы голени с учетом возрастных особенностей испытуемых.

-

1. Функциональное состояние артериальной и венозной сосудистой систем голени испытуемых 1 возрастной группы по данным РВГ находятся в пределах физиологической нормы. В то же время, ряд исследуемых показателей правой голени более вариативен по сравнению с левой (Р<0,01) при коэффициенте асимметрии амплитуд систолической волны, равном 13±4,6 % (норма - до 10%).

-

2. Показатели функционирования сосудистой системы голени 11 возрастной группы испытуемых имеют ряд отклонений от официальной физиологической нормы с явной тенденцией к менее выраженной амплитудной асимметрии (4,3±2,8%). В пределах суммарного возраста обеих групп испытуемых прослеживаются взаимосвязи и параллелизм изменений артериальной и венозной систем (Р<0,01) как результат активности компенсаторных вено-артериальных механизмов.

-

3. Главным (наиболее выраженным) прогностическим фактором состояния сосудистой системы голени является венозное наполнение, напрямую характеризующее венозный отток. У испытуемых 1 возрастной группы данный показатель в пределах физиологической нормы, во 11 возрастной группе он увеличен, что, наряду с его высокой донозологической вариативностью, может служить своеобразным тестом факторов риска прогрессирующих венозных застоев и ВРВ.

-

4. Мониторинг с коррекцией функционального состояния сосудистой системы нижних конечностей следует начинать в донозологический период (предболезнь). При этом необходимо научно разрабатывать и применять корригирующие методы с совершенствованием «естественных» (лечебная физкультура, массаж, самомассаж, гидромассаж) и адекватных фармакологических средств.

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1

Об авторах:

Абдуллаева Р.Б. Реовазографическое исследование сосудистой системы голени в донозологическом аспекте / Р.Б. Абдуллаева, А.Я. Рыжов, Н.Н. Полякова, М.А. Кутузова // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2015. № 1. С. 17-27.

Список литературы Реовазографическое исследование сосудистой системы голени в донозологическом аспекте

- Акулова Ф.Д. 1986. Реография//Инструментальные методы исследования сердечно -сосудистой системы. М.: Медицина. С. 340-364.

- Алмазов И.И., Аронов Д.М., Атьков О.Ю. 1992. Болезни сердца и сосудов: в 4-х т. Т. 1./Под ред. Е.И. Чазова. М.: Медицина. 496 с.

- Баевский Р.М. 1979. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Медицина. 298 с.

- Ванков В.Н. 1974. Строение вен. М.: Медицина. 206 с.

- Вилянский М.П., Проценко Н.В., Голубев В.В., Енукашвили Р.И. 1988. Рецидив варикозной болезни. М.: Медицина. 176 с.

- Думпе Э.П., Ухов Ю.И., Швальб П.Г. 1982. Физиология и патология венозного кровообращения нижних конечностей. М.: Медицина. 168 с.

- Евдокимов А.Г. 2006. Болезни артерий и вен: учебное пособие для системы послевузовского образования врачей. М.: Academia. 253 с.

- Макаров В.А., Иванов Л.Б., Сахно Ю.Ф. 2002. Реовазография. М.: МБН. 76 с.

- Михайлов С.С., Гренадеров Ю.В., Кузнецова Л.В., Мосолов Н.Н., Сажнна К.А. 1984. Анатомия человека/Под редакцией С.С. Михайлова. М.: Медицина. 704 с.

- Полякова Н.Н. 1995. Коррекция функционального состояния сосудистой системы ног как средство оптимизации труда текстильщиц: дис. … канд. биол. наук. Тверь.178 с.

- Привес М.Г., Лысенков Л.К., Бушкович В.И. 1985. Анатомия человека. 9-е изд. М.: Медицина. 672 с.

- Рыжов А.Я. 2003. Работа стоя и варикозное расширение вен нижних конечностей//Профессиональный риск для здоровья работников (руководство)/Под ред. Н.Ф. Измерова, Э.И. Денисова. М. С. 204-207.

- Ткаченко Б.И. 1979. Венозное кровообращение. Л.: Медицина. 222 с.

- Ткаченко Б.И. 1984. Движение крови по венам//Физиология кровообращения. Физиология сосудистой системы/Под редакцией Б.И. Ткаченко. Л.: Наука. С. 234-280.

- Тхоревский В.И., Иванов В.В., Белицкая Л.А. 1986. Зависимсть кровообращения в нижних конечностях человека от уровня физической подготовленности//Физиол. журн. им. И.М. Сеченова. Т. 72. № 9. С. 1260-1268.

- Dodd H., Cockett F.B. 1976. The pathology and surgery of the veins of the lower limb. 2 ed. Edinburg: Churchill Livingstone. 323 p.

- Peters M., Petrie B.F. 1979. Functional asymmetries in the stepping reflex of human neonates//Can. J. Psychol. V. 33. №3. P. 198-200.

- Rothe C.F. 1983. Reflex control of veins and vascular capacitance//Physiol. Rev. V. 63, № 4. Р. 1281-1342.