Репаративная регенерация костей и соединений таза в условиях управляемого чрескостного остеосинтеза (экспериментально-морфологическое исследование)

Автор: Кирсанов К.П., Краснов В.В., Силантьева Т.А., Чиркова А.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Освещены теоретические аспекты репаративной регенерации костей и соединений таза в условиях стабильного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации. Эксперимент выполнен на 103 животных (собаки). На основании проведенных морфологических исследований определены сроки фиксации аппаратом и восстановления органотипического строения поврежденных анатомических структур таза.

Экспериментально-морфологическое исследование, таз, репаративная регенерация, чрескостный остеосинтез, аппарат внешней фиксации

Короткий адрес: https://sciup.org/142121148

IDR: 142121148

Текст научной статьи Репаративная регенерация костей и соединений таза в условиях управляемого чрескостного остеосинтеза (экспериментально-морфологическое исследование)

Повреждения таза относятся к наиболее тяжелым травмам опорно-двигательной системы и составляют до 18 % от всех повреждений скелета [1, 6, 8, 10, 11, 13].

Для оперативного лечения больных с травмами таза применяются различные способы и технические средства. В последние десятилетия предпочтение отдается аппаратам внешней фиксации, которые обеспечивают стабильный управляемый остеосинтез костей таза, создавая при этом оптимальные механо-биологические условия для репаративной регенерации его поврежденных структур [1, 5-8, 10-13].

На сегодняшний день имеются единичные экспериментально-морфологические работы, в которых приводятся сведения о репаративном остеогенезе при переломах костей таза [8, 9, 12].

Вместе с тем, до настоящего времени не изучены особенности репаративной регенерации, сроки консолидации и органотипической перестройки поврежденных костей и соединений таза в условиях внешней стабильной фиксации аппаратом.

Для этого на основании проведенных анатомо-топографических исследований области таза

(послойное препарирование, изучение синтопии его органов и анатомических образований, а также скелетотопия сосудов и нервов) и тазобедренного сустава определены безопасные участки введения внешних фиксаторов спицевого и стержневого типов [4].

С учетом полученных результатов разработаны эффективные способы фиксации таза, крестцовой кости и анатомической области тазобедренного сустава, которые соответствуют основным принципам чрескостного остеосинтеза и обеспечивают минимальную травматичность и стабильность фиксации [15]; различные модели его повреждений (стабильных, нестабильных и внутрисуставных), которые соответствуют характеру и степени тяжести травмы [3], и способы их лечения (технические приемы репозиции тазовых костей и их фрагментов, тактика послеоперационного ведения и содержания животных) [14, 16-19], а также компоновки аппаратов, включающие различные технические модули, отдельные узлы и детали, которые в совокупности со способами фиксации позволяют осуществлять внешний стабильный управляемый остеосинтез таза, крестца и тазобедренного сустава [20-27].

Целью настоящего исследования явилось изучение процесса репаративной регенерации при лечении различных типов повреждений таза, оп- ределение сроков консолидации и органотипиче ской перестройки поврежденных структур в усло виях внешней стабильной управляемой фиксации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе представлен анализ результатов экспериментально-морфологических исследований, выполненных с 1998 по 2008 годы. Опыты проведены на 103 беспородных собаках обоего пола в возрасте от одного года до четырех лет. Экспериментальный материал был распределен на 9 серий опытов. На основе разработанных моделей изолированных и множественных повреждений костей и соединений таза была изучена динамика репаративной регенерации крестцовой, подвздошной и седалищной костей, вертлужной впадины, крестцово-подвздошного сустава (КПС) и лобкового симфиза в условиях внешней стабильной фиксации аппаратом:

-

- в первой серии - после перелома крыла подвздошной кости (n=12);

-

- во второй серии - после одностороннего вывиха в крестцово-подвздошном суставе (n=11);

-

- в третьей серии - после перелома тела подвздошной кости (n=9);

-

- в четвертой серии - после одностороннего вывиха в крестцово-подвздошном суставе в сочетании с переломом тела подвздошной кости на противоположной стороне (n=12);

-

- в пятой серии - после одностороннего вывиха в крестцово-подвздошном суставе в сочетании с разрывом лобкового симфиза (n=11);

-

- в шестой серии - после поперечного перелома крестца (n=8);

-

- в седьмой серии - после одностороннего вывиха в крестцово-подвздошном суставе в сочетании с поперечным переломом крестца (n=7);

-

- в восьмой серии - после поперечного перелома тела и ветви седалищной кости (n=18);

-

- в девятой серии - после внутрисуставного поперечного перелома вертлужной впади-

- ны (n=15).

При проведении исследований использовали экспериментально-клинический, рентгенографический и гистологический методы.

Проекционно-стандартные рентгенограммы выполняли во фронтальной и сагиттальной плоскостях (прямая и боковая проекции). При необходимости (у собак с аппаратом, фиксирующим таз и тазовую конечность) рентгенограммы выполняли в других плоскостях: кососагиттальной и/или кософронтальной.

Для гистологического исследования производили взятие фрагмента поврежденной кости и/или сустава по разработанным схемам. Целлоидиновые срезы изготовляли из блоков декальцинированной кости на санном микротоме. Гистотопографические срезы, толщиной 2025 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону. Гистологические препараты исследовали с использованием фотомикроскопа фирмы «Opton» (Германия).

Для стандартизации выполненного эксперимента и правильной интерпретации полученных результатов исследования выведение животных из опытов осуществляли в строго определенные сроки: через 14, 28, 35, 42 суток в периоде фиксации аппаратом, а также через 30, 90 и 180 суток после его демонтажа.

Содержание, уход и эвтаназия животных осуществлялись в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ к работе экспериментально-биологических клиник, а также «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ рентгенологических данных показал, что во всех сериях опытов после восстановления анатомической целостности тазового кольца и конгруэнтности суставных поверхностей, аппарат на протяжении всего периода фиксации стабильно удерживал кости таза и/или их фрагменты в положении, достигнутом на момент репозиции, о чем свидетельствовало отсутствие выраженных периостальных наслоений и увеличения диаметра каналов фиксаторов кости. При полном первоначальном сопоставлении отломков диастаз либо отсутствовал, либо варьировал в пределах от 0,5 до 2 мм. Продолжительность периода фиксации аппаратом составляла 28-42 суток и зависела от вида и локализации повреждения. Демонтаж ап- парата осуществляли по достижении консолидации перелома (которая определялась по рентгенологически плотным теням, перекрывающим зону повреждения) и при отрицательной клинической пробе (рис. 1, 2).

На гистологических препаратах крыла подвздошной кости через 14 суток фиксации в ме-жотломковой щели находились осколки костных трабекул, сгустки крови, детрит. Раневые поверхности покрывал тонкий слой грануляционной ткани. С 28-х по 35-е сутки фиксации наблюдали волокнисто-соединительнотканно-костное сращение перелома. На раневой поверхности отломков формировались грубоволокнистые трабекулы губчатой кости. В средней части регенерата располага- лась рыхлая волокнистая соединительная ткань, васкуляризацию которой осуществляли полнокровные микрососуды капиллярного типа. На момент окончания фиксации в дорсальной части зону сращения пересекали десмально образованные костные трабекулы. Через 30 суток после снятия аппарата зона сращения была представлена губчатым костным веществом с грубоволокнистыми и пластинчатыми трабекулами, формировалась компактная пластинка. К 90-м суткам органотипическая перестройка кости была завершена.

По данным гистологического исследования тела подвздошной кости, через 14 суток фиксации сращение перелома отсутствовало. Межот-ломковое пространство заполняла излившаяся кровь, костные осколки и детрит. Грануляционная ткань располагалась на раневой поверхности отломков. Поврежденные трабекулы подвергались остеокластической резорбции, ядра остеоцитов не окрашивались. С 28-х по 42-е сутки фиксации от- мечали волокнисто-соединительнотканно-костнохрящевое сращение перелома. К вершинам грубоволокнистых трабекул новообразованного губчатого костного вещества, сформированного на раневой поверхности, примыкали очажки волокнистого хряща. В средней части зоны сращения располагалась рыхлая волокнистая соединительная ткань, васкуляризированная полнокровными капиллярами. В конце периода фиксации аппаратом (42 суток) отмечали активизацию процесса дес-мального и эндохондрального остеогенеза. В периоде после снятия аппарата формировалось полное костное сращение отломков тела подвздошной кости. Через 30 суток новообразованные грубоволокнистые трабекулы губчатой кости подвергались остеокластической резорбции, наблюдали формирование компактной пластинки. К 90-м суткам зона сращения определялась по незначительно увеличенной трабекулярной плотности губчатого костного вещества.

а

б

в

Рис. 1. Рентгенограммы таза собаки в прямой проекции: а – модель одностороннего вывиха в крестцово-подвздошном суставе в сочетании с разрывом лобкового симфиза; б – репозиция; в – день снятия аппарата

а

б

в

Рис. 2. Рентгенограммы таза собаки в прямой проекции: а – модель поперечного перелома вертлужной впадины; б – репозиция; в – 30 суток после снятия аппарата

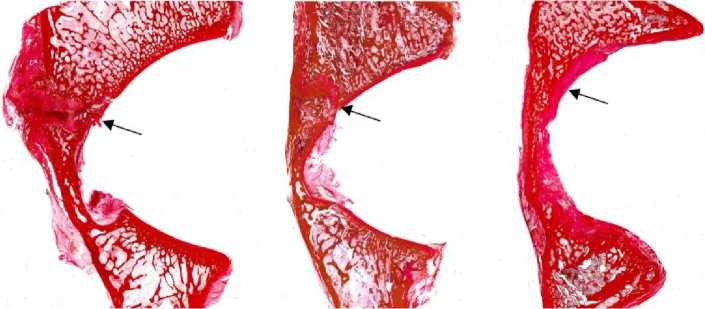

На гистотопограммах крестцовоподвздошного сустава через 14 суток фиксации диастаз был заполнен фибрином и тканевым детритом (рис. 3 а). На раневых поверхностях костей образовался слой соединительной ткани с расширенными полнокровными капиллярами. Отмечались дегенеративные изменения суставного хряща. В конце периода фиксации аппаратом (через 35 суток) на гистотопограммах крестцовоподвздошного сустава определялось волокнисто-соединительнотканно-хрящевое сращение (рис. 3, б). В суставном хряще, наряду с дегенеративными изменениями, наблюдался слабовыра-женный процесс регенерации, о чем свидетельствовали немногочисленные изогенные группы клеток. Через 30-90 суток после снятия аппарата между крестцовой и подвздошной костями зона сращения была представлена волокнистой хрящевой тканью (рис. 3, в).

На гистотопограммах тазовой кости в области лобкового симфиза через 14 суток фиксации определялось частичное волокнистосоединительнотканное сращение (рис. 3, г). Хрящ пластинки был дистрофически изменен. Через 28 суток между участками хрящевой пластинки располагалась рыхлая волокнистая соединительная ткань, клетки которой врастали в прилежащую хрящевую пластинку. В конце периода фиксации (35 суток) происходило восстановление органотипического строения лобкового симфиза (рис. 3, д). В отдельных участках хрящевая ткань пластинки подвергалась оссификации. В периоде после снятия аппарата в симфизе формировался синостоз (что соответствовало возрастной норме). В центральном отделе зоны сращения определялись небольшие участки волокнистого хряща и фиброзной ткани (рис. 3, е).

Рис. 3. Восстановление соединений таза: а - частичное волокнисто-соединительнотканное сращение КПС через 14 суток фиксации; б - волокнисто-соединительнотканно-хрящевое сращение КПС через 35 суток фиксации; в - волокнисто-хрящевое сращение КПС через 30 суток после снятия аппарата; г - частичное волокнисто-соединительнотканное сращение лобкового симфиза через 14 суток фиксации; д - волокнисто-хрящевое сращение лобкового симфиза через 35 суток фиксации; е - костное сращение лобкового симфиза через 6 мес. после снятия аппарата. Сканограммы гистотопографических препаратов. Окраска гематоксилином и эозином

При заживлении перелома крестцовой кости через 14 суток фиксации аппаратом в диастазе между отломками были выявлены фибрин, фрагменты некротизированных костных трабекул и бесструктурный детрит. В конце периода фиксации (28 суток) между отломками крестца формировалось волокнисто -соединительнотканно -хрящевое сращение с единичными костными спайками. Со стороны поврежденных поверхностей крестцовой кости отмечалось новообразование костного вещества - эта зона была представлена мелкими грубоволокнистыми трабекулами. Через 30 суток после снятия аппарата сращение сформировалось за счет губчатой костной ткани. На поверхности вновь образованных трабекул определялся слой активных остеобластов.

На гистотопографических препаратах седалищной кости к 14-м суткам фиксации аппаратом межотломковое пространство заполняла рыхлая волокнистая соединительная ткань. Зону сращения васкуляризировали капилляры, заполненные эритроцитами. В интермедиарном пространстве компактной пластинки обнаруживались скопления фибрина, форменных элементов крови, костные осколки и некротизированные фрагменты парос-сальных тканей. С 28-х по 35-е сутки фиксации формировалось волокнисто-соединительнотканнокостно-хрящевое сращение перелома с преобладанием рыхлой волокнистой соединительной ткани, васкуляризацию которой осуществляли сосуды капиллярного, артериолярного и венулярного типа. К окончанию периода фиксации на травмированной поверхности отломков отмечали активизацию эндохондрального и десмального остеогенеза, локально - смыкание противолежащих грубоволокнистых трабекул. К 30-м суткам после снятия аппарата формировалось частичное костное сращение перелома. В интермедиарном пространстве дорсальной части зоны сращения располагалась рыхлая волокнистая соединительная ткань, умеренно васкуляризированная микрососудами малого калибра. В центральной части сращение перелома формировала волокнистая соединительная и хрящевая ткань с очагами десмального и эндохондрального остеогенеза. В вентральной части вершины эндохондрально образованных трабекул противолежащих костных отделов смыкались. Через 90 суток отмечали полное либо частичное сращение перелома, образованное губчатым костным веществом. На 180-е сутки после снятия аппарата новообразованный участок имел органотипическое строение.

При гистологическом исследовании вертлужной впадины через 14 суток фиксации аппаратом в зоне сращения отмечали рыхлую волокнистую соединительную, костную и хрящевую ткань (рис. 4, а). На границе поврежденного участка с суставной полостью располагалась рыхлая неоформленная волокнистая соединительная ткань (рис. 5, а). Через 28-42 суток фиксации сращение перелома было костно-волокнисто-соединительнотканно-хрящевым, определялись многочисленные очаги десмального и эндохондрального остеогенеза (рис. 4, б, 5, б). Через 30 суток после снятия аппарата (срок эксперимента 72 суток) формировалось костное сращение перелома (рис. 4, в). Новообразованный участок имел строение губчатой кости (рис. 5, в). На границе регенерата с суставной полостью располагалась обильно васкуляризированная рыхлая волокнистая соединительная ткань. К 132-м суткам эксперимента (90 суток после снятия аппарата) продолжалась адаптивная перестройка костной ткани с формированием компактной корковой пластинки. Суставную поверхность регенерата формировала волокнистая соединительная либо волокнистая хрящевая ткань.

При гистологических исследованиях в различных сериях опытов было установлено, что репаративная регенерация анатомических структур таза при их изолированных и множественных повреждениях имела сходные морфологические характеристики, а консолидация переломов одинаковой локализации происходила в одни и те же сроки.

а б в

Рис. 4. Заживление центрального перелома вертлужной впадины: а - волокнисто-соединительнотканное сращение перелома (через 14 суток фиксации); б - костно-волокнисто-соединительнотканно-хрящевое сращение перелома (через 42 суток фиксации); в - костное сращение перелома (срок эксперимента - 72 суток после операции, 30 суток без аппарата) Сканограммы гистотопографических препаратов. Окраска по Ван-Гизону

а б в

Рис. 5. Гистологическое строение эндостального регенерата, формирующегося при заживлении центрального перелома вертлужной впадины: а – рыхлая неоформленная волокнистая соединительная ткань (через 14 суток фиксации); б – грубоволокнистые трабекулы губчатого костного вещества, волокнистая хрящевая и волокнистая соединительная ткань (через 42 суток фиксации); в – губчатое костное вещество в стадии компактизации (срок эксперимента - 72 суток после операции, 30 суток без аппарата). Микрофото. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Рентгенологические исследования показали, что применение аппарата внешней фиксации позволяет добиться точной репозиции и стабильной фиксации поврежденных анатомических структур тазового кольца на протяжении всего периода лечения. При этом величина диастаза между отломками колеблется от 0,5 до 2 мм, отсутствует выраженная периостальная реакция, а диаметр спицевых и стержневых каналов практически не изменяется.

При моделировании внутрисуставных переломов и разрыва лобкового симфиза показано, что стабильная фиксация костей и их отломков способствует восстановлению суставных поверхностей, при этом в периоде фиксации гиалиновый хрящ замещается волокнистой соединительной, а после снятия аппарата - волокнистой соединительной либо волокнистой хрящевой тканью. Формирование лобкового синостоза у оперированных собак завершается в сроки, соответствующие физиологической норме животных данного вида.

Ранние сроки консолидации поврежденных анатомических структур таза и крестца, а также восстановление их органотипического строения

(по сравнению с клиническими данными) объясняются тем, что в данном экспериментальном исследовании моделирование переломов таза не предполагало повреждений внутренних органов, сопровождающихся массивными кровотечениями с образованием обширных забрюшинных и внутритазовых гематом и т.д. Все это, безусловно, неблагоприятно повлияло бы на морфофункциональное состояние органов и образований анатомической области таза и, в конечном итоге, привело бы к увеличению сроков лечения экспериментальных животных с данной патологией опорно-двигательной системы.

Однако анализ полученных данных подтверждает необходимость раннего перевода тяжелых нестабильных повреждений таза в стабильные, который обеспечивается применением аппаратов внешней фиксации. При этом соблюдение основных принципов чрескостного остеосинтеза, разработанных Г.А. Илизаровым, позволяет добиться создания оптимальных условий для репаративной регенерации поврежденных структур таза и, как отмечают многие авторы, значительно сократить сроки лечения травматологических больных данной категории [1, 5-13].

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенное экспериментально-морфологическое исследование позволило установить недостаточно изученные ранее особенности репаративного процесса и теоретически обосновать эффективность применения метода чрескостного остеосинтеза при моделировании и лечении различных повреждений таза. Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы:

-

1. Применение аппаратов внешней фиксации позволяет осуществлять точную репозицию и стабильную фиксацию тазовых костей и их отломков на протяжении всего периода лечения, что подтверждается отсутствием выраженных периостальных наслоений в зоне повреждения и

- увеличения диаметра каналов фиксаторов кости.

-

2. Особенностью репаративной регенерации костей таза в условиях управляемого чрескостно-го остеосинтеза является вторичное эндостальное костное сращение переломов.

-

3. Восстановление поврежденных суставных и сочленяющихся поверхностей костей таза происходит за счет волокнистой соединительной ткани, впоследствии, при создании благоприятных условий, замещающейся волокнистым хрящом.

-

4. С целью повышения эффективности лечения больных с данной тяжелой скелетной травмой необходима разработка новых способов оптимизации репаративного остео- и хондрогенеза поврежденных структур таза.