Репаративная регенерация костной ткани при удлинении конечности методикой комбинированного дистракционного остеосинтеза

Автор: Степанов Михаил Александрович, Кононович Наталья Андреевна, Горбач Елена Николаевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на 19 собаках с использованием клинического, рентгенологического и гистологического методов исследования изучали особенности репаративной регенерации костной ткани при удлинении конечности методикой комбинированного дистракционного остеосинтеза. Животных выводили из эксперимента через 28 суток дистракции, 30 суток фиксации и 30 суток после снятия аппарата. В ходе проведенных исследований установлено, что при удлинении конечности комбинированным методом формировался типичный дистракционный костный регенерат, основным источником остеогенных потенций которого являлась надкостница.

Удлинение конечности, репаративная регенерация, метод комбинированного дистракционного остеосинтеза, рентгеноморфологический анализ, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142121353

IDR: 142121353

Текст научной статьи Репаративная регенерация костной ткани при удлинении конечности методикой комбинированного дистракционного остеосинтеза

Одной из задач современной ортопедии в области удлинения конечности является сокращение сроков нахождения пациентов в аппарате с целью более быстрого функционального восстановления и уменьшения периода реабилитации. В настоящее время за рубежом для увеличения длины сегмента широко используются интрамедуллярные штифты в сочетании с наружными фиксаторами различного типа. Гистология репаративных процессов при комбинированном удлинении конечности отличается от таковой при использовании классического метода чрескостного дистракционного остеосинтеза, когда в дистракционных регенератах при адекватном кровоснабжении и стабильной фиксации преобладает эндостальное костеобразование [2, 3, 7, 8]. При сочетанном использовании интрамедуллярно введенного штифта и аппара- та чрескостной фиксации преобладает периостальный остеогенез. Однако нет единого мнения о механизмах формирования новообразованного участка кости в создаваемых условиях. По мнению одних авторов [11], этот процесс связан с вытеснением в зону остеотомии костного мозга при введении стержня. Другими отмечено вовлечение остеогенных клеток-предшественников надкостницы в процесс минерализации дистракционного регенерата [9]. В связи с этим дальнейшее изучение репаративного костеобразования в условиях комбинированного дистракционного остеосинтеза остается актуальным.

Цель настоящего исследования изучение особенностей дистракционного остеогенеза в условиях комбинированного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

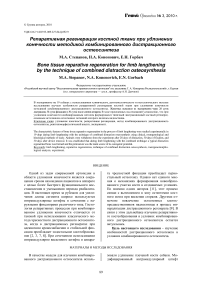

В качестве модели для изучения комбиниро- зовали удлинение плечевой кости собаки. Мо- ванного дистракционного остеосинтеза исполь- дифицированный интрамедуллярный штифт закреплялся на чрескостной наружной спицестержневой конструкции1, которая после получения необходимой длины конечности демонтировалась, а внутрикостный фиксатор крепился с помощью консольно введенных спиц на наружной планке2 (рис. 1). Последние удалялись через 14 суток после их установки, штифт оставался в интрамедуллярной полости, выполняя фиксирующую функцию. Подобная тактика позволяла сохранить достигнутую величину удлинения на протяжении всего периода дальнейшей фиксации. При формировании регенерата с высокой степенью зрелости (слияние костных отделов, наличие непрерывной корковой пластинки, образование единой костномозговой полости) штифт извлекался.

Эксперименты выполнялись на 19 взрослых беспородных собаках. Все хирургические манипуляции осуществляли в условиях операционной под внутривенным барбитуровым наркозом из расчета 20-25 мг тиопентала натрия на 1000 г массы тела животного. За 30-40 мин до наркоза проводили премедикацию путем введения 2 % рометара, 0,1 % атропина сульфата и 1 % димедрола в соответствующих дозировках. Собак выводили из эксперимента передозировкой барбитуратов через 28 суток дистракции, 30 суток фиксации и 30 суток после снятия аппарата. Для изучения динамики репаративных процессов использовали клинический, рентгенологический и гистологический методы исследования.

а б в

Рис. 1. Удлинение конечности методикой комбинированного дистракционного остеосинтеза: а модифицированный интрамедуллярный штифт Кюн-чера; б схема комбинированного остеосинтеза плечевой кости; в методика фиксации интрамедуллярного штифта после завершения дистракции и снятия аппарата

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процессы репаративной регенерации в условиях предложенного варианта остеосинтеза, имеющие ряд отдельных особенностей, соответствовали основным этапам формирования дистракционного регенерата, характерным для клас- сического удлинения.

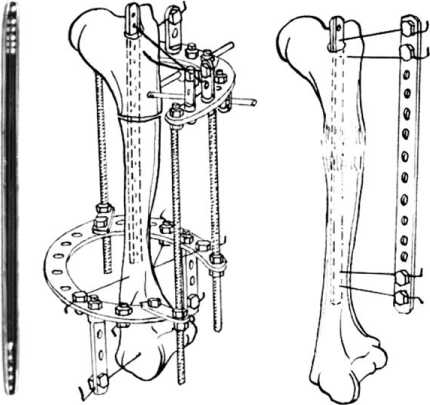

Так, по окончании периода дистракции на рентгенограммах (рис. 2, а) в полости диастаза визуализировался регенерат характерного зонального строения.

а б

в

Рис. 2. Удлинение конечности методом комбинированного дистракционного остеосинтеза, дистракция 28 суток: а – рентгенограммы плеча, собака № 2547; гистотопограммы: б дистракционного регенерата, в - дистального отломка (сохране-

ние канала от интрамедуллярного штифта, резорбция корковой пластинки, периостальные наслоения на поверхности кости). Препараты окрашены пикрофуксином по Ван-Гизону. Увеличение 1,512

Его костные отделы, как правило, равные по высоте, были представлены часто расположенными вертикально направленными тенями разной интенсивности. Вершины костных отделов имели мелкозубчатый контур. Срединная зона просветления занимала 7,2-14,3 % от общей величины диастаза. Ее пересекали трабекулярные тени, частично объединяющие между собой костные отделы регенерата. Периостальный компонент был представлен хорошо выраженными высокоинтенсивными тенями, что свидетельствовало о формировании корковой пластинки. У основания костных отделов регенерата визуализировались, чаще равновеликие, дополнительные зоны просветления. Их появление свидетельствовало о начале формирования костномозговой полости. Интрамедуллярный штифт на всем протяжении огибала тонкая слабоинтенсивная тень, имеющая ровные очертания. Следует отметить, что активная периостальная реакция со стороны костных отломков наблюдалась, как правило, с медиальной и каудальной поверхности.

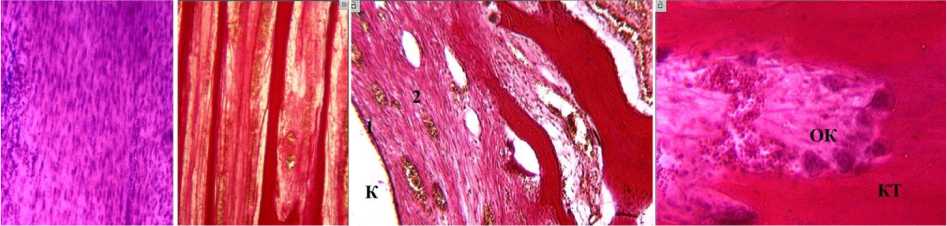

На гистотопограммах в полости диастаза отмечалось формирование регенерата, имеющего сложное зональное строение. Его срединная часть, так называемая «зона роста», была представлена умеренно васкуляризированной волокнистой соединительной тканью (рис. 3, а).

Проксимальнее и дистальнее этого участка формировались костные отделы, представляющие собой сеть продольно ориентированных трабекул игольчатой формы, образованных ретикулофиб-розной костной тканью (рис. 3, б). Некоторые из них пересекали прослойку. По мере удаления от «зоны роста» к отломкам трабекулы приобретали сфероидальную форму. В центре на всем протяжении регенерата обнаруживался канал, образованный фиксирующим штифтом. Участки, прилегающие к поверхности интрамедуллярного штифта, были представлены слоем грануляционной ткани, постепенно переходящим в слой продольно ориентированной рыхлой волокнистой соединительной ткани (рис. 3, в). Остальная часть костномозговой полости заполнялась новообразованной среднепетлистой губчатой костью. На поверхности костных трабекул обнаруживалось значительное количество прикрепленных остеокластов (рис. 3, г). Наблюдалась интенсивная перестройка корковой пластинки обоих отломков, в которой на значительном протяжении определялись многочисленные резорбционные полости (рис. 2, б). На поверхности отломков периостальные наслоения были представлены губчатой костью (рис. 2, в).

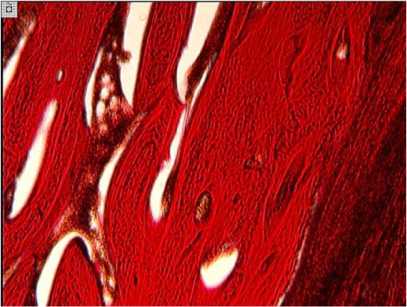

На просветленных гистотопографических препаратах регенерата микрососуды его костных отделов, как правило, имели продольную ориентацию (рис. 4, а). В соединительнотканной прослойке сосудистая сеть была разрежена и представлена в основном анастомозирующими капиллярами (рис. 4, б). В новообразованном участке наиболее густая сеть микрососудов: артериол, капилляров и венул, локализировалась в надкостнице (рис. 4, в).

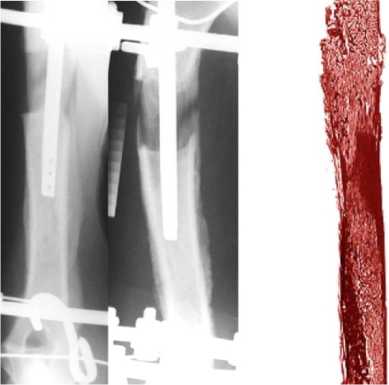

а

б

г

Рис. 3. Микрофото гистоструктурных особенностей регенерата через 28 суток дистракции: а участок «зоны роста», образованный волокнистой соединительной танью; б – участок проксимального костного отдела, представленный продольно ориентированными трабекулами ретикулофиброзной костной ткани; в – тонкая полоска грануляционной (1) и рыхлая волокнистая соединительная ткань (2), формирующие выстилку канала (к) от интрамедуллярно введенного штифта; г остеокласты (ОК), прикрепленные к поверхности костной трабекулы (КТ). Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону. Ок. ×10, об. ×6,3

а б в

Рис. 4. Микрососуды дистракционного регнерата, сформировавшегося через 28 суток дистракции: а проксимальный костный отдел дистракционного регенерата; б соединительнотканная прослойка; в надкостница на уровне соединительнотканной прослойки. Наливка тушью. Увеличение – об. ×2,5, ок. ×10

В костномозговой полости проксимального и дистального отломков диафиза, прилегающих к регенерату, определялись анастомозирующие синусоиды, мелкие артерии, питающая артерия, венулы. Более густая сосудистая сеть визуализировалась в участках, выстилающих канал, образованный штифтом. В корковой пластинке отломков, как и в надкостнице, определялись сосуды микроциркуляторного русла.

К этому сроку нарушение кровоснабжения, обусловленное выбором варианта остеосинтеза, приводило к остеопорозным изменениям в дистальном отломке, что характеризовалось его повышенной рентгенопрозрачностью и атрофией костного рисунка.

Как правило, в большинстве наблюдений регенерат приобретал высокую степень зрелости уже через 30 суток, а в единичных случаях (n=2) – 60 суток фиксации штифтом, что позволяло удалять последний. При этом новообразованный участок кости по форме можно было отнести к нормо-либо гиперпластическому типу. Рентгенологически регенерат утрачивал свое зональное строение (рис. 5). На месте прослойки визуализировалась полоса высокой рентгеноконтрастности, которая в направлении материнских отделов кости плавно переходила в менее интенсивную гомогенную тень, характерную для формирующейся костномозговой полости.

Рис. 5. Удлинение конечности методом комбинированного дистракционного остеосинтеза, фиксация 30 суток.

Рентгенограммы собаки № 2387

Через 30 суток фиксации отломков штифтом периферический отдел регенерата был представлен тонкой четкой высококонтрастной полосой, объединяющей отломки между собой, что свидетельствовало о наличии формирующейся единой корковой пластинки. На отломках тени периостальных наслоений становились более контрастными, их толщина заметно уменьшалась в сравнении с предыдущим сроком. В отдельных случаях (n=4) в этот период еще сохранялась соединительнотканная прослойка регенерата, которую на рентгенограммах представляли редко расположенные участки просветления. Рентгенологические признаки остеопороза определялись как на дистальном, так и на проксимальном отломке.

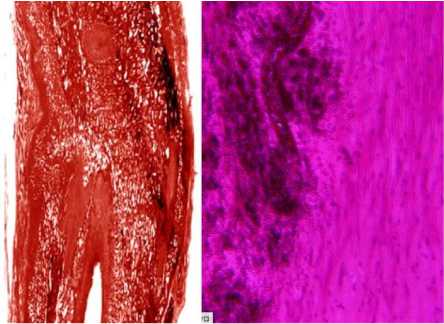

Гистологически к этому сроку новообразова-ный участок диафиза был представлен губчатой костью с участками плотной волокнистой соединительной ткани, в которых отмечался гемостаз и диапедезные кровоизлияния (рис. 6, а).

а б

Рис. 6. Гистоструктура новообразованного участка диафиза через 30 суток фиксации: а – гистотопо-грамма продольного распила регенерата диафиза плечевой кости; б диапедезные кровоизлияния в области соединительнотканной прослойки (микрофото). А – препапарат окрашен по Ван-Гизону. Увеличение – 1,5. Б – препарат окрашен гематоксилином и эозином. Ок. ×10, об. ×6,3

Сеть грубоволокнистых костных трабекул в интермедиарной и эндостальной областях срединной части регенерата была вытянута вдоль длинной оси кости. Выше- и нижерасположен-ные участки образовывала губчатая кость среднеячеистой структуры.

Периостальный регенерат, более выраженный на задней поверхности, состоял из мелкоячеистой губчатой кости и формировал непрерывную «муфту», соединяющую отломки.

Межтрабекулярные промежутки новообразованного участка диафиза во всех зонах регенерата заполняла рыхлая волокнистая соединительная ткань с рассеянными в ней элементами кроветворения и единичными адипоцитами. В центральной части регенерата и прилежащих отломков кости сохранялся канал, образованный интрамедуллярно введенным штифтом, вокруг которого формировалась грануляционная и рыхлая волокнистая соединительные ткани, сменяющиеся цепью трабекул ретикулофиб-розной костной ткани. В соединительнотканной выстилке канала визуализировались микрососуды, чаще всего представленные капиллярными анастомозами.

Для костных отломков была характерна по-розность корковой пластинки, вызванная нарушением микроциркуляции.

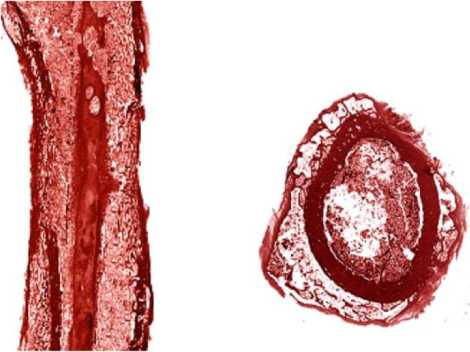

Через 1 месяц после удаления интрамедуллярного штифта на рентгенограммах (рис. 7) регенерат сохранял гипер- (n=4) либо гипопластическую форму (n=2). Контуры канала, образованного штифтом, были представлены тонкой высокорентгеноконтрастной прерывистой полосой, а его полость среднеинтенсивной гомогенной тенью. Участок между каналом от внутрикостного фиксатора и периферическим компонентом регенерата перекрывался вертикальнонаправленными линиями разной интенсивности, формирующими однотипный костный рисунок. Сохранялась тень корковой пластинки.

Рис. 7. Удлинение конечности методом комбинированного дистракционного остеосинтеза: 30 суток после прекращения фиксации штифтом

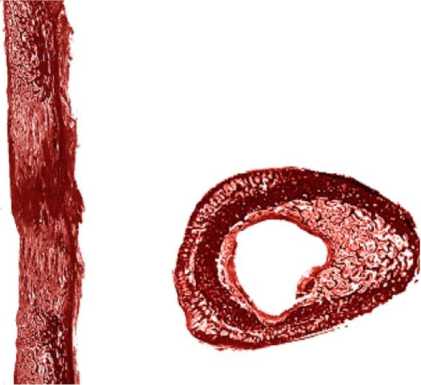

Гистологически в новообразованном участке диафиза отмечалось формирование корковой пластинки и костномозговой полости (рис. 8, а). Первую из них представляла компактизирую-щаяся мелкоячеистая губчатая кость, которая по мере приближения к периосту переходила в пластинчатую костную ткань (рис. 8, в).

В костномозговом канале определялся красный и красно-желтый костный мозг, а также редко расположенные костные трабекулы. В участках, приближенных к области прежнего расположения штифта, они образовывали ячеи- стые структуры.

На поверхности некоторых трабекул отмеча- лись прикрепленные остеокласты, что свиде- тельствовало о продолжающейся перестройке новообразованного фрагмента плечевой кости. Канал, образованный интрамедуллярно введенным штифтом, замещался рыхлой волокнистой соединительной тканью с признаками нарушен- ной микроциркуляции.

В дистальном отломке сохранялись достаточно объемные периостальные напластования, образованные крупнопетлистой губчатой костью, и порозность корковой пластинки (рис. 8, б).

а б

в

Рис. 8. Гистоструктура новообразованного участка диафиза через 2 месяца после снятия аппарата и через 1 месяц после удаления штифта: а – гистотопограмма продольного распила регенерата диафиза плечевой кости; б – гистотопограмма поперечного распила дистального костного отломка; в – строение новообразованной корковой пластинки (КГК – компактизирующаяся губчатая кость, КК – компактная кость). Окраска по Ван-Гизону. Увеличение – 1,5 (а, б). Ок. ×10, об. ×2, 5 (в)

ОБСУЖДЕНИЕ

Появление вышеописанной рентгеноморфологической картины на разных этапах эксперимента является следствием комплекса факторов, основным из которых можно считать разрушающее воздействие интрамедуллярного штифта на компоненты костномозговой полости. Это закономерно ведет к нарушению эндостального кровоснабжения, а следовательно, препятствует физиологически нормальному течению остеогенеза. В таких случаях процессы реваскуляризации начинаются со стороны пара-оссальных тканей и надкостницы, которая берет на себя основную нагрузку в плане костеобразования. Несомненно, степень активности перио- стального остеогенеза также зависит от особенностей кровоснабжения сегмента и гистострук-турного строения самой надкостницы.

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что при удлинении конечности комбинированным методом формировался типичный дистракционный костный регенерат, основным источником остеогенных потенций которого являлась надкостница, что соотносится с данными других исследователей, использующих удлинение конечности интрамедуллярным аппаратом или применяющих интрамедуллярные стержни в качестве источника дополнительной фиксации [1, 4, 5, 6, 9, 10].