Репешок аптечный – перспективный сырьевой растительный источник гепатопротекторов

Автор: Васякина Ксения Александровна, Куркина Анна Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-9 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведено сравнительное изучение содержания флавоноидов в различных образцах травы репешка аптечного (европейского) ( Agrimonia eupatoria L.) с использованием тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии. Определено, что преобладающими флавоноидами травы репешка аптечного является изокверцитрин и рутин. Содержание суммы флавоноидов в образцах из различных регионов РФ варьируется в пределах 0,91%-1,32%.

Репешок аптечный (европейский), трава, флавоноиды, гепатопротекторы, лекарственные средства, стандартизация, спектрофотометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/148201028

IDR: 148201028 | УДК: 615.32:

Текст научной статьи Репешок аптечный – перспективный сырьевой растительный источник гепатопротекторов

Флавоноиды как биологически активные соединения обладают широким спектром фармакологического действия и являются уникальным источником желчегонных, гепатопротекторных и антиоксидантных лекарственных средств. Флавоноиды в качестве антиоксидантов играют важную роль в предупреждении нарушений структуры и функции печени при различных патологических состояниях, ускорении регенерации и восстановлении функциональной активности гепатоцитов. Необходимость использования флавоноидов в качестве гепатопротекторов доказана современными исследованиями [3, 4]. Таким образом, лекарственные средства (ЛС) на основе флавоноидов являются перспективными препаратами в комплексной терапии заболеваний гепатобилиарной системы [1, 3, 5].

Одним из перспективных источников желчегонного и гепатопротекторного действия является лекарственное растительное сырье (ЛРС) — трава репешка аптечного (европейского) ( Agrimonia eupatoria L., семейство Розоцветные - Rosaceae ). Репешок аптечный широко применяется в народной медицине при лечении заболеваний печени и желчевыводящих путей, при злокачественных новообразованиях и является перспективным источником желчегонных фитопрепаратов [3, 6, 7]. Однако недостаточная степень изученности химического состава репешка аптечного с точки зрения объяснения многообразия фармакологических свойств препятствует внедрению этого популярного растения в научную медицину. В литературе имеются данные о наличии в надземной части репешка аптечного различных полифенольных веществ, среди которых наибольший интерес представляют флавоноиды, гидроксикоричные кислоты и дубильные вещества [2, 3, 6, 7]. На наш взгляд, одной из потенциальных групп биологически

активных соединений в надземной части репешка аптечного являются флавоноиды, по содержанию которых целесообразно оценивать качество сырья данного растения. По разным литературным источникам [2, 6, 7], флавоноиды репешка аптечного представлены кверцетрином, кемпферолом, лю-теолином, апигенином и их гликозидами.

В настоящее время актуальным вопросом является внедрение природоохранных мероприятий, позволяющих оптимизировать подходы к заготовке ЛРС и созданию фитопрепаратов. Совершенствования методов стандартизации может быть основано только на глубоком изучении химического состава лекарственных растений и фитопрепаратов на их основе.

Цель исследований: разработка методик качественного и количественного анализа травы репешка аптечного в рамках научного обоснования рационального использования растительных ресурсов.

Материалы и методы. В данной работе была исследована трава репешка аптечного (Agrimonia eupatoria L.), собранная в различных регионах РФ: Самарской области, Ульяновской области, Пензенской области, Республики Татарстан, Ставропольского края. Кроме этого, были исследованы также индивидуальные соединения, выделенные из данного ЛРС. Колоночную хроматографию осуществляли с использованием силикагеля L 40/100, полиамида («Woelm»), сефадекса LH-20 (Швеция) и оксида алюминия (II степени активности по Брокману). В качестве элюентных смесей служили смеси воды и этилового спирта, хлороформа и этилового спирта, а также гексана и хлороформа в градиентном режиме (с увеличением степени полярности). 1Н-ЯМР-спектры получали на приборах «Bruker AM 300» (300 МГц), масс-спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию УФ-спектров проводили с помощью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena). Тонкослойную хроматографию (ТСХ) проводили на пластинках «Silufol UV 254» (Чехия) и «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» (Россия) с использованием различных систем растворителей: хлороформ-этанол-вода (26: 16: 3), н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2). Для проявления веществ использовали детекцию в УФ-свете при длине волны 254 и 366 нм, а также обработку хроматограмм растворами диазобензолсульфокислоты (фенольные соединения).

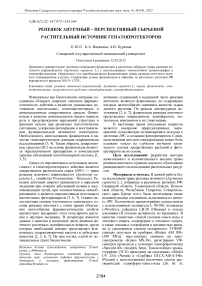

Результаты и обсуждение. По визуальной оценке из хроматограммы видно, что в траве репешка аптечного преобладают два флавоноида, которые нами идентифицированы как изоквер-цетрин (R f =0,54) и рутин (R f =0,47), при этом допускается наличие пятен других действующих веществ (рис. 1).

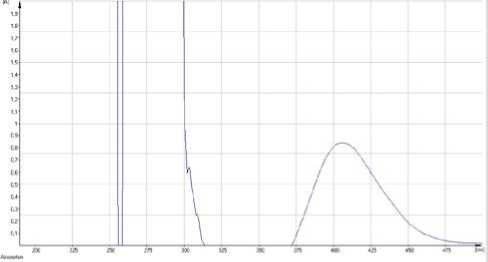

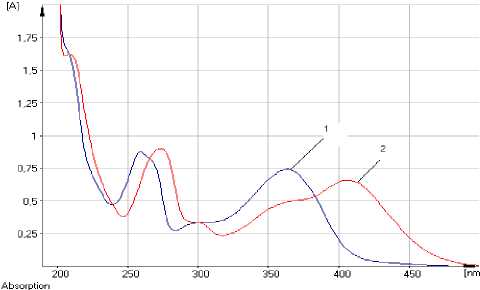

алюминия хлорида имеет максимум поглощения при 412 нм, в том числе в дифференциальном варианте (рис. 4 и 5). Следовательно, рутин, близкий по своим спектральным характеристикам к флавоноидам травы репешка аптечного, может быть использован в методике анализа в качестве ГСО. Также учитывая доступность рутина и широкое применение данного стандарта в фармацевтическом анализе, считаем целесообразным его использование для целей стандартизации сырья исследуемого растения.

Рис. 1. Хроматографический профиль водноспиртовых извлечений из травы репешка аптечного и некоторых флавоноидов:

1 - Самарская область, с. Царевщина; 2 - Самарская обалсть, пос. Волжский; 3 - Республика Татарстан, с. Соболеново; 4 - Ульяновская область, Радищевский район, близ с. Софьино; 5 - цинарозид; 6 - изокверцитрин; 7 - кверци-тин; 8 - кемпферол; 9 - лютеолин; 10 - рутин

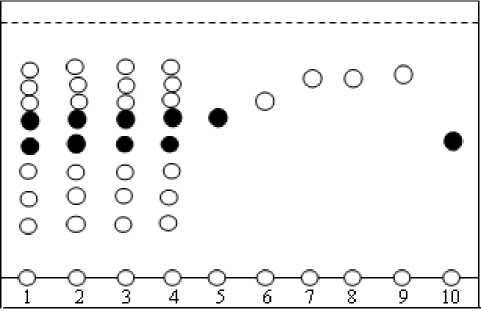

Рис. 2. УФ-спектры растворов водно-спиртового извлечения из травы репешка аптечного: 1 - раствор извлечения из травы репешка аптечного; 2 -раствор извлечения из травы репешка аптечного с добавлением алюминия хлорида

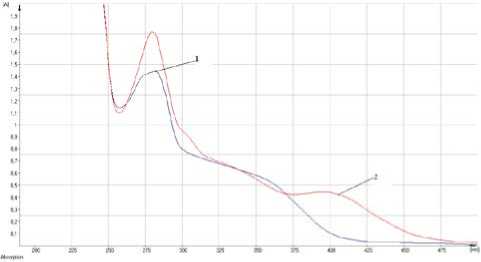

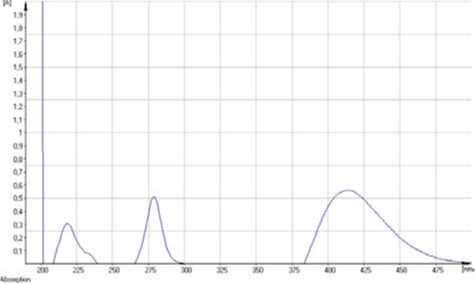

В ходе изучения спектральных характеристик проведено обоснование целесообразности использования метода спектрофотометрии для определения подлинности травы репешка аптечного и количественного определения суммы флавоноидов. Определено, что характер кривой поглощения раствора водно-спиртовых извлечений из травы репешка аптечного обусловлен в основном флавоноидами (рис. 2) [6]. При разработке методики количественного определения суммы флавоноидов использовали реакцию комплексообразования с раствором алюминия хлорида для исключения вклада в значение оптической плотности других групп соединений, в том числе характерных для данного растения гидроксикоричных кислот, имеющих, как правило, основной максимум поглощения в области 326-330 нм [7]. В условиях комплексообразования наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой полосы флавоноидов, в частности, флавонов и флавонолов [8], который обнаруживается в УФ-спектре в виде максимума поглощения в области 400-412 нм (рис. 2), что находит подтверждение в условиях дифференциальной спектрофотометрии (рис. 3).

Изучение УФ-спектров ГСО рутина показало, что раствор данного стандарта в присутствии

Рис. 3. УФ-спектр раствора водно-спиртового извлечения из травы репешка аптечного (дифференциальный спектр)

Рис. 4. УФ-спектр спиртового раствора ГСО рутина: 1 - раствор ГСО рутина; 2 - раствор ГСО рутина с добавлением алюминия хлорида

Рис. 5. УФ-спектр раствора ГСО рутина (дифференциальный спектр)

С использованием разработанной методики проанализирован ряд образцов травы репешка аптечного и показано (табл. 1), что содержание суммы флавоноидов в образцах сырья варьирует в пределах от 0,91% до 1,32% (в пересчете на рутин). На наш взгляд, дифференциальная спектрофотометрия позволяет минимизировать вклад сопутствующих веществ в оптическую плотность испытуемого раствора. Следовательно, внедрение данной методики, отвечающей параметрам валидации, позволит объективно оценивать качество сырья репешка аптечного.

Таблица 1. Содержание суммы флавоноидов в различных образцах травы репешка аптечного

|

Характеристика образца сырья |

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин (в %) |

|

Самарская область (с. Царевщина), 2009 г. |

1,25±0,03 |

|

Самарская область (пос. Волжский), 2009 г. |

0,91±0,02 |

|

Республик Татарстан (д. Соболеново), 2010 г. |

1,32±0,04 |

|

Ульяновская область, Радищевский район, с. Софьино, 2010 г. |

1,28±0,02 |

Выводы: были разработаны критерии подлинности травы репешка аптечного и определены преобладающие флавоноиды (изокверцетрин и рутин). С учётом того, что трава репешка аптечного широко распространена на территории РФ, в том числе в Самарской области, трава данного растения является перспективным сырьевым растительным источником гепатопротекторов.

Список литературы Репешок аптечный – перспективный сырьевой растительный источник гепатопротекторов

- Гаммерман, А.Ф. Лекарственные растения/А.Ф. Гаммерман, И.Д. Юриевич -Минск: Наука и техника, 1995. 380 с.

- Дрозд, Г.А. Фитохимическое исследование Agrimonia eupatoria/Г.А. Дрозд, С.Ф. Явланская, Т.М. Иноземцева//Химия природных соединений. 1983. № 1. С. 106.

- Егоров, В.А. Гепатопротекторные и иммунотропные лекарственные средства: состояние и перспективы фармацевтического рынка/В.А. Егоров, Л.В. Мошкова, В.А. Куркин, И.К. Петрухина//Монография. -Самара: СамГМУ, 2000. 120 с.

- Куркин, В.А. Основы фитотерапии: Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов. -Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», 2009. 963 с.

- Куркина, А.В. Фитохимическое исследование сырья и препаратов бессмертника песчаного//Специальный выпуск Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Том 2. С. 177-182.

- Куркина, А.В. Методика количественного определения суммы флавоноидов в траве репешка аптечного//Химико-фармацевтический журнал. 2011. Т. 45. № 1. С. 31-34.

- Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейство Hydrangeaceae -Haloragaceae. -СПб.: Наука, 1987. 326 с.

- Mabry, T.J. The Systematic Identification of Flavonoids./T.J. Mabry, K.R. Markham, M.B. Thomas. -Berlin; Heidelberg; New York, 1970. 354 c.