Реплантация советского как сюжет обыденного сознания (на материалах региональных и гиперлокальных СМИ)

Автор: Липицкая Валентина Михайловна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Ракурсы социальной динамики

Статья в выпуске: 1 (63), 2023 года.

Бесплатный доступ

Используя материалы ряда региональных и гиперлокальных СМИ в Республике Татарстан, автор выявляет новый тренд обыденного сознания современного общества, который предлагает именовать реплантацией советского, т.е. таким изменением социальной парадигмы отношения к обширной советской теме, которое позволяет вновь «вписать» ее в контур публичной дискуссии на нейтральных основаниях, свободных от негативистских коннотаций. В статье сделан вывод о том, что благодаря такой обновленной «оптике», предложенной журналистами, становится возможной ревизия советской культуры, порой незаслуженно преданной забвению, и повторное присвоение ее гуманитарного наследия.

Сми, обыденное сознание, общественное сознание, советская культура, реплантация, ностальгия

Короткий адрес: https://sciup.org/170198100

IDR: 170198100 | УДК: 316.6 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-1/54-67

Текст научной статьи Реплантация советского как сюжет обыденного сознания (на материалах региональных и гиперлокальных СМИ)

В октябре 2019 г. на сайте общественно-политического издания «Новые Известия» был опубликован, пусть и снабженный пометой «Мнение автора может не совпадать с позици- ей редакции», текст Алины Витухновской, в котором советская культура названа «состоящей из пошлости, лакейства и патетических банальностей», а также «ничего не давшей мировой культуре, но многое пытавшейся украсть»

-

[9] . А в 2022 г. блогер Анастасия Чушевская (Instagram-аккаунт1 @s_tri_koroba), вспоминая цитату В.И. Ленина на школьной стене, саркастически отмечала, что «автору вообще удавался жанр “пафосные глупости на стену”». Безусловно, и регистр, и интонирование, и целевая аудитория высказываний, приведенных выше, различны. Общим их местом являются аксиологические основания, избранные авторами: непримиримая критика советской культуры и соответствующих повседневных практик, очевидное стремление подвергнуть таковые социальному и культурному остракизму.

Исследовательская ценность данных суждений заключается в однозначности, эмоциональности и конкретности манифестации в них заметного постперестроечного сюжета обыденного сознания, выраженного в желании отмежеваться от советского и любыми способами сбросить его «с парохода современности» как нечто кондовое, косное, отжившее, нафталиновое , совковое . Собственно, данный сюжет на постсоветском пространстве имел, кроме гневных вербальных, и совершенно материальные, деятельностные инкарнации: под лозунгом декоммунизации и деидеологизации изменялись городские топонимы, демонтировались памятники; определенные артефакты аудиальной и визуальной культуры, становясь «неформа-том», покидали сетку теле – и радиовещания; пересмотру подверглось содержание программ среднего и высшего образования (прежде всего, по дисциплинам социально-гуманитарного цикла – например, литературе, истории).

Взявший свои истоки в сфере государственной политики тренд отрицания всего советского и повсеместного отказа от него возымел масштабные побочные эффекты гуманитарного характера: первоначально локально-политическая концепция «советское – значит плохое » была экстраполирована обыденным сознанием и на советскую культуру в самом широком смысле слова – архитектуру, литературу, музыку, моду, постепенно превратив последние в «отрезанный ломоть» культуры современной, переместив их в расфокус массовой социальной памяти.

Однако наряду с описанным выше современное общественное сознание обнаруживает постепенное, пусть пока и несколько контурное оформление еще одного сюжета, который в рамках настоящей работы мы будем называть «реплантацией советского». В медицине реплантацией называется «хирургическая операция по приживлению частично или полностью отчлененного сегмента конечности» [25]. В социально-философском смысле реплантацией мы предлагаем именовать процессы, способствующие возвращению феномена в повседневный публичный дискурс, его нейтральной ре-акцепции на условиях освобождения (отказа) от депривации, стигматизации, однозначности коннотаций и трактовок. Оценивая СМИ как своеобразную лабораторию по «культивации» смыслов и формул массового сознания, автор рассматривает процессы реплантации советского, опираясь на анализ материалов региональных и гиперлокальных изданий.

Кейс интернет-журнала «Инде»

Деятельность интернет-журнала о жизни в Татарстане «Инде» берет отсчет с января 2016 г. В своем mission statement («О проекте») издание сообщает о себе следующее: «Мы пишем о городских сообществах, о современном искусстве, состоянии науки, метаморфозах национального наследия – обо всем, что помогает понять, кто мы такие, откуда идем и куда движемся» [20]. Р. П. Баканов, произведя содержательный анализ публикаций названного ин-тернет-издания, большинство текстов «Инде» аттестует в качестве т.н. «инфотейнмента» [7, с. 61] (англ. infotainment: information – информация и entertainment – развлечение), при этом отмечая, что «многие из … тем были направлены на формирование потребительского вкуса аудитории, ориентирование ее на удовлетворение бытовых (где что выгоднее купить, поесть, получить определенную услугу) и духовных потребностей (куда сходить в выходные, какие три мероприятия нельзя пропускать на будущей неделе, репортажи с интересных … образовательных проектов и т.д.)» [7, с. 60].

«Инде» – яркий пример молодежного, гиперлокального СМИ, сознательно дистанцирующегося от «классической», информационно-аналитической журналистики; модного, атмосферного, в известной мере хипстерского. Адресован интернет-журнал, на наш взгляд, прежде всего современным young adults, непременно имеющим высшее образование, являющимся представителями креативных про- фессий или IT-индустрии; многочисленным фрилансерам – фотографам, инфлюэнсерам, блогерам, чей образ жизни в значительной мере предзадан пульсацией культурных, интеллектуальных, социальных инициатив мегаполиса – фестивалей, маркетов, кинопоказов, public talks и др. Наряду с прагматическими функциями (например, информирование о предстоящих мероприятиях и освещение прошедших) интернет-издание последовательно реализует и мировоззренческую функцию путем предоставления читателю определенной «зрительской оптики» и сосредоточения на определенном же эстетическом каноне.

Заслуживающими отдельного внимания с точки зрения рецепции и опыта (пере) прожи-вания советского в современном общественном сознании нам видится ряд публикаций интер-нет-журнала, посвященных локальным достопримечательностям советской архитектуры (например, «Архитектурный ликбез. 14 советских мозаик в Казани» [5], «Дом с историей. Как живется в зеленой сталинке на Булаке» [10], «Маршрутный лист. Что исследовать в старой части Советского района» [17] и др.).

Общей тональностью работ, содержащих референции к советской архитектуре, избрана сдержанная, констатирующая, как правило, без-оценочная дескрипция информационно-просветительского свойства, например: «Жилой дом на пересечении улиц Декабристов и Гагарина построили в 1955 году для сотрудников авиационного завода № 22» [12]; «Отодвинутый от исторической красной линии, дом на пересечении Островского и Джалиля артикулировал угол квартала и по задумке автора перекликался с угловым домом на Кави Наджми / Островского, где в войну жил Самуил Маршак» [11]. И лишь изредка встречаются оценочные суждения: «Невероятной красоты образец сталинского ампира в Дербышках» [21] или «Жилые дома, построенные в 1930-1950-е годы, до сих пор вдохновляют и притягивают горожан, выдерживая конкуренцию с новостройками» [4].

При том, что ни одна из работ этого цикла не выступает адвокатом советского как институционально-идеологической модели или проводником реставрирующей ностальгии, совстальгии , их значение с точки зрения пересмотра локальных стратегем взаимодействия с советским – прошедшим и продолжающимся – довольно велико, и вот почему. Рассматриваемое подобным образом советское , не переставая быть именем 56

собственным, перестает, однако, быть именем нарицательным, выдворенным «за сто первый километр» публичной дискуссии, обретает утраченную многомерность и симфоничность социокультурного звучания, вновь присваивается городом и миром. В качестве объяснения вновь возникшей готовности общества смотреть(ся) в советское убедительной нам представляется гипотеза, высказанная автором книги «Что придумал Шухов», экскурсоводом Айратом Багаутдиновым, приглашенным комментировать один из материалов серии: «Советский модернизм изучен слабо: к нему начали обращаться лишь лет десять назад. … Вероятно, так происходит потому, что это наследие связано с болью: сов-мод ассоциируют с годами брежневского застоя, с отторжением всего советского. Только сейчас, когда мы постепенно преодолеваем эти психологические травмы, модернизм для нас становится чем-то заслуживающим интереса» [3].

То есть, во-первых, справедливо говорить об органическом течении трансформационных процессов в общественном сознании: давно закончилась мировоззренческая «гражданская война» 1990-х гг.; коллективной психикой пройдена точка невозврата, и, поэтапно, все канонические стадии процессирования неизбежного, описанные Элизабет Кюблер-Росс: прекращение существования советского государства есть свершившийся и уже вполне осознанный, принятый социумом исторический факт (вне зависимости от формулировок, избираемых говорящим: «распад», «развал», «крушение» и т.д.). Во-вторых, на наш взгляд, наряду с врачеванием коллективной травмы окончания советского и последовавшего за ней кризиса идентичности, формируется представление о том, что огульное, оптовое отрицание и утилизация всего советского по меньшей мере недальновидны; оформляется социальный запрос на вдумчивую ревизию советского наследия, возникает способствующий этому социально-психологический контекст. В-третьих, возвращаясь к архитектурной тематике рассмотренных текстов, справедливо отметить, что на момент их публикации в городском ландшафте (в данном случае, в городе Казань), уже появились здания, воспринимаемые в качестве стилистических высказываний нововременного градостроения, на фоне которых порой [2] становится совершенно очевидно, что советская архитектура заслуживает уважительного внимания и комплиментарных оценок.

Таким образом, оценивая упомянутые выше публикации интернет-журнала «Инде» как частный случай реплантации советского, мы прежде всего вменяем им в заслугу формирование качественно нового интереса к советской культуре у читательской аудитории, а также снабжение ее обновленной линзой видения, свободной от «встроенных фильтров», «концептуальных пресетов» политической пристрастности, ангажированности и фракционизма; создание прецедента .

Оговоримся, впрочем, что содержательная сторона реализации этого «нового интереса» будет зависеть непосредственно от личности реципиента (читателя), и в ряде случаев не продвинется дальше обывательского « поедем пофоткаемся »2, то есть будет редуцирована к созданию «свежего контента» для личного аккаунта в социальных медиа. Добавим, что некоторые объекты городской среды даже приобретают статус т. н. «инстаспотов» (англ. instagrammable spots) – локаций, имеющих потенциал служить фоном для идеального фото.

Кроме того, архитектура с ее явной фото – и киногеничностью является для поколения т.н. «цифровых аборигенов» [28] правильным поводом для знакомства с культурой, ведь для специфической дигитальной ментальности, выстроенной вокруг пользования социальными медиа и интернетом, визуальный нарратив предпочтителен и превалирует над вербальным. Отсюда новый bon ton постинга в социальных сетях: большие, потенциально некомфортные для других пользователей тексты зачастую сопровождаются предуведомлением «извиняюсь за лонгрид» или «упреждающими» хэштегами #длиннопост, #слишкоммногобукв и проч.

Однако можно с уверенностью утверждать, что найдутся и те, чьи наблюдения, вызванные знакомством с советской архитектурой, окажутся созвучны соображениям Рори Стотта, высказанным в статье, посвященной выходу фотоальбома Кристофера Хервига «Советские автобусные остановки»: «Что любопытно для режима, обычно ассоциируемого – как в плане архитектуры, так и в любом другом – с единообразием и одинаковостью, автобусные остановки, построенные Советской Республикой, демонстрируют удивительное разнообразие и креативность» [29]. Действительно, бытование сюжета о шаблонной безликости советской архитектуры чрезвычайно широко. Например, именно этот сюжет (Рис. 1, 2), утрированный до абсурдности в жанре комедии положений, лежит в основе канонической киноленты «Ирония судьбы, или с легким паром…» (реж. Э. Рязанов, 1975 г.). При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что «серая» советская действительность прибегала к собственному, самобытному декоративному вокабуляру для оформления урбанизированной среды, используя мозаики, витражи, сграффито [5; 6; 22], не жалея на это средств3, а адресатом этих арт-посланий автоматически становился любой горожанин – монументальное искусство эгалитарно, осязаемо, обладает всеобщей доступностью.

Итак, подводя итог рассмотрению сюжета реплантации советского по версии гиперлокального интернет-журнала «Инде», отметим, что из всего ансамбля советской культуры заслуживающими наибольшего читательского интереса журналистам издания видятся советская архитектура и декоративно-прикладное искусство. Материалы имеют популярно-культурологическую интонацию, прибегают к стратегиям awareness raising и при этом свободны от любых политических или идеологических коннотаций и агитационной риторики. Значимыми с социально-философской точки зрения, на наш взгляд, они становятся потому, что инициируют знакомство своей целевой аудитории с советской культурой, создавая последней обновленную социально-психологическую аранжировку в обыденном сознании, предлагают замечать материальные артефакты культуры и наделять их ценностью.

Кейс интернет-журнала «Enter»

Ближайшим локальным «каунтерпартом» рассмотренного выше «Инде» справедливо полагать «Enter» – еще одно издание о жизни в Казани, стартовавшее годом позже, в 2017 г. В разделе «О проекте» читаем: «Каждый день редакция рассказывает о городских инициативах, общественных пространствах, а также знакомит читателей с новыми героями креативной индустрии Татарстана» [19].

Рис. 1. Кадр мультфильма из к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром» (Реж. Э. Рязанов, художник-мультипликатор В. Песков, 1975 г.)

Рис. 2. Кадр мультфильма из к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром» (Реж. Э. Рязанов, художник-мультипликатор В. Песков, 1975 г.)

Проанализировав публикации данного ин-тернет-журнала на предмет реферирования к советскому, мы пришли к выводу, что в отличие от «Инде» «Enter» мало и довольно поверхностно интересуется советским как слагаемым гуманитарного знания или мотивом общественной дискуссии, лишь изредка предлагая вниманию читателя публикации научно-популярного свойства (см., напр.: [13; 26; 27]), «идущие вслед» за наличествующим у аудитории интересом, откликающиеся на него.

«Enter», впрочем, формулирует собственные инструменты-практики культурного присвоения или, вернее, переприсвоения советского, отсылающие одновременно к самобытности глокализации и тотальности консюмеризма: советское транскрибируется в виде гурманского ингредиента для создания харизматичной локальной айдентики, материализуется в небанальный мерч – одновременно интеллектуальный, ироничный, ненавязчиво-патриотический, слегка ностальгирующий. Речь идет о двух коллаборациях редакции «Enter» – с местной ювелирной студией «Rings for you»

-

[24] и косметическим брендом «Amaia» [1], результатом которых стали две капсульные коллекции – украшений и парфюмерии соответственно. Примечательно, что осевым элементом вдохновения для обоих проектов (первого – в большей степени) вновь становится сюжетика советской архитектуры Казани. Так, легендарное сграффито «Казань – столица Советской Татарии» (Рис. 3), украсившее здание центрального железнодорожного вокзала и давно обретшее статус «визитной карточки» города [18], сначала воплотилось в этикетке парфюма (Рис. 4) «Горькие слезы от разлуки с Татарстаном» (дизайнер Саша Спи постиронично «играет» с монументальным образом, изображая «татарочку» плачущей), а затем и вовсе обернулось (в буквальном смысле) крупным серебряным кольцом (Рис. 5). Аналогичные метаморфозы, закольцовываясь в драгоценном металле, претерпевает и лозунг «Миру – мир», венчающий одну из заглавных казанских сталинок и отсылающий к утраченному городскому топониму – одноименному продовольственному магазину.

Рис. 3. Сграффито «Казань – столица Советской Татарии», авторы С. Бубеннов, В. Федоров, 1967 г., г. Казань, ул. Чернышевского, 36а. Фото Д. Самойловой

Рис. 4. Туалетная вода «Горькие слезы от разлуки с Татарстаном» от бренда Amaia

Рис. 5. Кольцо «Советская Татария» из капсульной коллекции. Фото предоставлено студией «Rings for you»

Таким образом, реплантация советского по версии интернет-издания «Enter» реализуется в формате своеобразной культурологической «нострификации» советского как незаменимой составляющей локального культурного кода и дальнейшем его брендировании и продвижении.

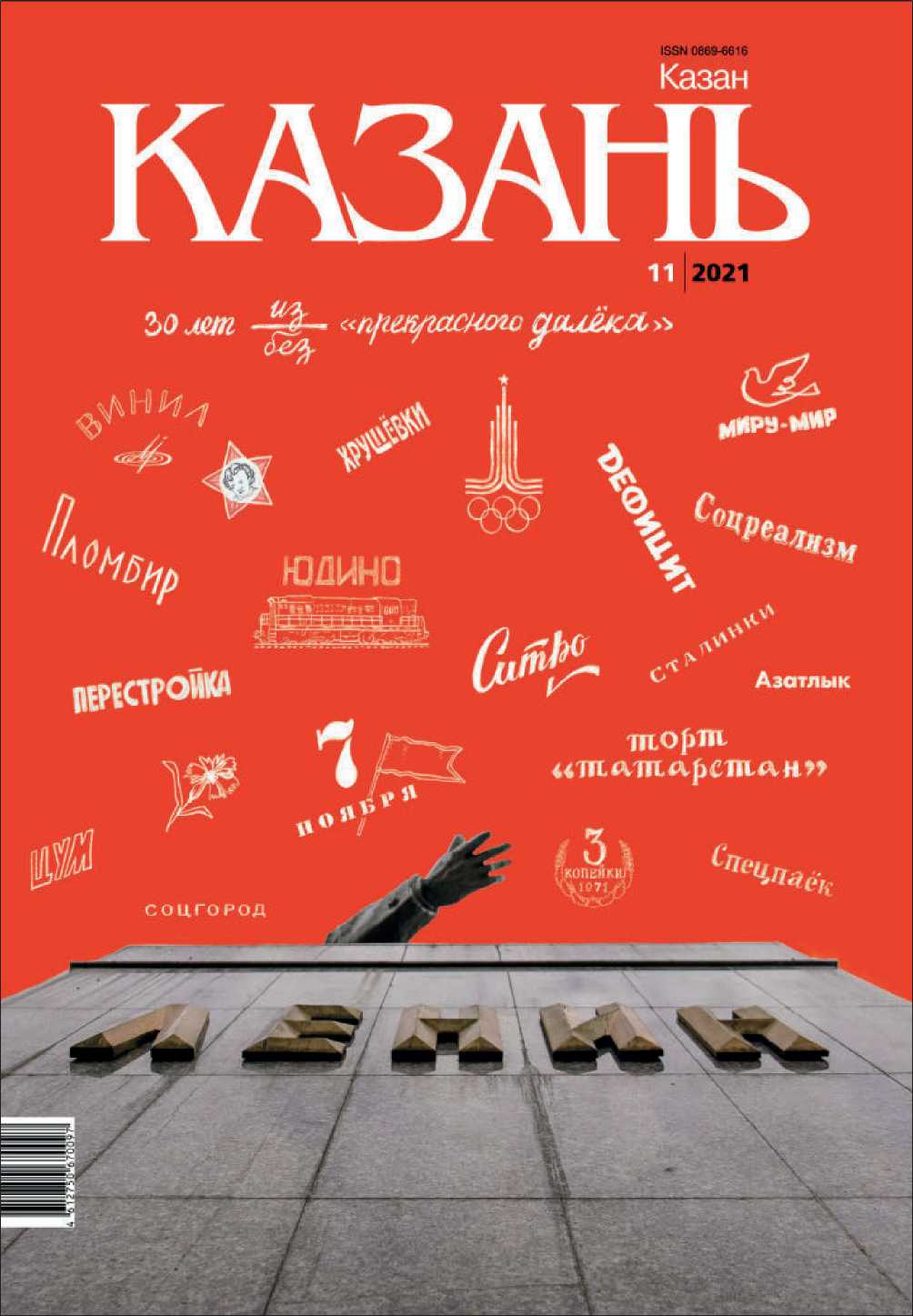

Кейс журнала «Казань»

В 2021 г. целый номер иллюстрированного общественно-политического, историко-публицистического и литературно-художественного журнала «Казань» [14] был посвящен распаду Советского Союза (Рис. 6). Предваряющее номер письмо главного редактора А.Б. Абса-лямовой было озаглавлено «Непростое прошедшее время», а в шапку обложки вынесен тезис «30 лет из/без “прекрасного далека”». Реплантирующим советское , то есть заново вписывающим его в контур общественной дискуссии, данный номер видится нам не только и, пожалуй, не столько в силу его концептуально-тематической гомогенности, но прежде всего из-за новизны, неизбитости интонации данного выпуска.

Антрополог С.Ю. Бойм, «атомизируя» термин ностальгия на два греческих корня – νόστος («возвращение домой») и ἄλγος («печаль» или «тоска»), предлагает типологическую дихотомию: реставрирующая и рефлексирующая ностальгия [8, с. 23]. И если первая, оформляясь вокруг νόστος, тяготеет к «реконструкции потерянного дома», то вторая, фундированная ἄλγος, реализуется «в тоске как таковой, и откладывает возвращение на родину» [8, с. 23]. Сам феномен профессор Бойм определяет как «стремление к дому, которого больше нет или никогда не существовало» [8, с. 15].

Однако при ближайшем знакомстве с текстами ноябрьского выпуска журнала «Казань» оказывается, что рассуждать о советском возможно и уместно из парадигмы наличия , а не отсутствия , обладания , а не утраченности . Материалы номера не пытаются ни полемизировать с историческим фактом исчезновения государства Советский Союз с мировой карты, ни скорбеть о нем, однако артикулируют важный конструкт обыденного сознания: существуют социальные группы, для которых советское – не дом, которого «больше нет», но дом, который фактически продолжается, пусть и виртуально – на уровне паттернов коллективной ментальности или персональных коммеморативных практик.

Программно это ощущение сформулировано в статье заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Рустема Абязова: «Страну нам никто не вернет, но и воспоминания о ней никто у нас не отнимет!» [14, с. 73].

Таким образом, вопреки предположению С. Бойм («тоска – это то, что мы разделяем друг с другом» [8, с. 19]), объединяющим фактором, своеобразной скрепой становится не ἄλγος, но мотив возвращения домой ; а сам номер, превращаясь в портал, обеспечивающий опыт такого возвращения, воплощает не ностальгию, а, если угодно, ностофилию (от греч. φιλία – любовь, дружба), то есть добрую, сердечную любовь к возвращению домой, к возможности этого возвращения (в отличие от принципиальной ностальгической не-возможности ). Стоит также добавить, что рассмотренный выше номер – не единственный, демонстрирующий такой паттерн отношения к масштабной советской теме: она звучит на страницах «Казани» регулярно, на паритетных началах, и интонируется нейтрально, например: «Двухвековая елочная история» [15, c. 6], «Три новеллы из детства» [16, c. 22], «Народный словарь казанского лета» [16, c. 20] и др.

Советское в транскрипции журнала «Казань» явлено в качестве коллективного референтного опыта, актуальность которого не увязана на привлекательность политического свойства, но предзадана неизвлекаемостью советского из приватных, персональных, семейных, региональных историй; благодаря чему распаковывается «советское-как-родное», а не «советское-как-идеальное». Именно поэтому вместо неизбежной «клюквенности», «патоки», избыточности ἄλγος реализуется доброжелательно-сдержанная φιλία.

Заключение

На основании проделанного анализа нам удалось установить, что в ряде региональных и гиперлокальных СМИ, действующих на территории Республики Татарстан, в настоящее время оформляется обновленный журналистский ракурс видения советского как обширной темы общественной дискуссии. Данный тренд мы предлагаем называть реплантацией советского : ранее длительно отторгавшееся, табуированное или, наоборот инфернализированное, советское могло пребывать вне контура социального полилога и/или было лишено нейтральности эмоциональных оценок.

Рис. 6. Обложка журнала «Казань» № 11 за 2021 г. (иллюстрация Л. Косолаповой, фото Ю. Калининой)

Мы сознательно избегаем терминов «реабилитация», «нормализация» и, тем более, «реставрация» по отношению к советскому – все они, так или иначе, подразумевали бы движение маятника общественного сознания в какую-то определенную сторону – например, формирование массовых ретроспективных симпатий, что, разумеется, не соответствует действительности.

Однако, как нам видится, публикации ряда СМИ свидетельствуют о готовности рассуждать о советском на нейтральных основаниях, учитывая его и как неизбежное прошлое, и как альтернативную «параллельную» реальность, релевантную для ряда категорий граждан, и как значительную, большую культуру , вдумчивую ревизию гуманитарного наследия и артефактов которой еще предстоит произвести.

Список литературы Реплантация советского как сюжет обыденного сознания (на материалах региональных и гиперлокальных СМИ)

- #ПрекрасныйТатарстан: Enter выпустил капсульную коллекцию туалетной воды // Интернет-журнал «Enter». URL: https://entermedia.io/fashion/prekrasnyjtatarstan-enter-vypustilkapsulnuyu-kollektsiyu-tualetnoj-vody/

- #ЯМыКольцо. Авторы термина «капиталистический романтизм» о том, как полюбить спорную архитектуру «Кольца» и «Пирамиды» // Интернет-журнал «Инде». URL: https://inde.io/article/31516-yamykoltso-avtorytermina-kapitalisticheskiy-romantizm-o-tomkak-polyubit-spornuyu-arhitekturu-koltsa-i-piramidy?ysclid=l84jo0vryo903899663

- Архитектурный ликбез. 19 казанских зданий эпохи советского модернизма // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/15685-arhitekturnyy-likbez-19-kazanskihzdaniy-epohi-sovetskogo-modernizma?ysclid=l84i9xpi1604986467

- Архитектурный ликбез. 11 самых красивых жилых сталинок в Казани // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/31200-arhitekturnyy-likbez-11-samyh-krasivyhzhilyh-ерstalinok-v-kazani

- Архитектурный ликбез. 14 советских мозаик в Казани // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/15072-arhitekturnyy-likbez-14-sovetskih-mozaik-v-kazani?ysclid=l84i7mj9nv39066559

- Архитектурный ликбез. 11 советских сграффито в Казани // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/15995-arhitekturnyylikbez-11-sovetskih-sgraffito-v-kazani?ysclid=l84hwhp8u264596406

- Баканов Р. П. Казанское онлайн-издание «Инде»: проблематика и функциональное разнообразие // Материалы Международной научно-практической конференции «Новые городские медиа в медиаландшафте России», г. Пермь, 1–2 июня 2018 г. Пермь, 2018. С. 45–68.

- Бойм С. Будущее ностальгии. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

- Витухновская А. Советская культура ничего не дала мировой, но многое пыталась украсть // Газета «Новые известия». URL: https://newizv.ru/comment/alina-vituhnovskaya-2/14-10-2019/sovetskaya-kultura-nichego-ne-dala-mirovoy-nomnogoe-pytalas-ukrast

- Дом с историей. Как живется в зеленой сталинке на Булаке // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/7782-dom-s-istorieykak-zhivetsya-v-zelenoy-stalinke-na-bulake

- Дом с историей. Как живется в писательской сталинке на Островского // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/16003-dom-s-istoriey-kak-zhivetsya-vpisatelskoy-stalinke-na-ostrovskogo

- Дом с историей. Как живется в сталинке на перекрестке Гагарина и Декабристов // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/30094-dom-s-istoriey-kak-zhivetsya-vstalinke-na-perekrestke-gagarina-i-dekabristov

- Звукошум и куб: Что происходило с музыкой в советский период // Интернет-журнал «Enter». URL: https://entermedia.io/weekend/zvukoshum-i-kub-chto-proishodilo-s-muzykoj-vsovetskij-period/

- Казань: иллюстрированный общественно-политический, историко-публицистический и литературно-художественный журнал. 2021. № 11.

- Казань: иллюстрированный общественно-политический, историко-публицистический и литературно-художественный журнал. 2022. № 1.

- Казань: иллюстрированный общественно-политический, историко-публицистический и литературно-художественный журнал. 2022. № 7.

- Маршрутный лист. Что исследовать в старой части Советского района // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/26420-marshrutnyy-list-chto-issledovat-vstaroy-chasti-sovetskogo-rayona?ysclid=l84iml5jeo778760289

- Мирханова А. Виктор Федоров. Создатель казанской «визитки» // Журнал «Казань». URL: http://kazan-journal.ru/news/novosti/viktorfedorov-sozdatel-kazanskoy-vizitki

- О проекте // Интернет-журнал «Enter». URL: https://entermedia.io/about/

- О проекте // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/about/835-o-proekte

- Обновленное место. Концертный зал, библиотека и кинотеатр в ДК имени Саид-Галиева // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/29462-obnovlennoe-mesto-kontsertnyyzal-biblioteka-i-kinoteatr-v-dk-imeni-said-galieva?ysclid=l84i3ah14u817376374

- Обновленное место. Концертный зал, коворкинг и кафе в культурном центре «Сайдаш» на Ершова // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/24867-obnovlennoe-mestokontsertnyy-zal-kovorking-i-kafe-v-kulturnomtsentre-saydash-na-ershova

- Остановка времени. Шесть советских мозаичных павильонов недалеко от Казани // Интернет-журнал «Инде» URL: https://inde.io/article/28421-ostanovka-vremeni-shest-sovetskihmozaichnyh-pavilonov-nedaleko-ot-kazani

- Редакция Enter и студия Rings for you выпустили капсульную коллекцию колец // Интернет-журнал «Enter». URL: https://entermedia.io/fashion/redaktsiya-enter-i-studiya-rings-for-youvypustili-kapsulnuyu-kollektsiyu-kolets/

- Реплантация (реваскуляризация) конечностей // НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад.

- Б. В. Петровского» (ЦКБ РАН). URL: https://www.ckbran.ru/hospital/surgery/otdelenie-travmatologiii-ortopedii/replantatsiya-konechnosti

- Советский, криминальный, новый: Как менялся российский двор // Интернет-журнал «Enter». URL: https://entermedia.io/city/sovetskij-kriminalnyj-novyj-kak-menyalsyarossijskij-dvor/

- Что читать и смотреть, чтобы влюбиться в советский модернизм // Интернет-журнал «Enter». URL: https://entermedia.io/city/chtochitat-i-smotret-chtoby-vlyubitsya-v-sovetskijmodernizm/

- Prensky, M., 2001. Digital natives, digital immigrants. Part 1. On the Horizon, Vol. 9, no. 5, pp. 1–6.

- Stott, R. A collection of striking Soviet bus stops designs. URL: https://www.archdaily.com/484679/a-collection-of-striking-soviet-busstop-designs