Репродуктивная биология живородящей ящерицы Zootoca vivipara (Reptilia, Lacertidae) в Пермском крае

Автор: Епланова Г.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены характеристики репродуктивной биологии живородящей ящерицы Zootoca vivipara из популяций Пермского края. У самок живородящей ящерицы длина и масса тела положительно коррелируют с плодовитостью. В процессе яйцеживорождения отмечено длительное (до 2 суток) пребывание новорожденных в яйцевых оболочках. Сравнение полученных данных с опубликованными показало, что плодовитость живородящей ящерицы уменьшается, а размеры новорожденных увеличиваются по направлению к северной границе ареала в европейской части России.

Живородящая ящерица, репродуктивная биология, яйцеживорождение, плодовитость, новорожденный

Короткий адрес: https://sciup.org/148200316

IDR: 148200316 | УДК: 591.526:598.113.6(470.

Текст научной статьи Репродуктивная биология живородящей ящерицы Zootoca vivipara (Reptilia, Lacertidae) в Пермском крае

Живородящая ящерица Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) – широко распространенный вид в Северной Евразии [1]. Несмотря на широкое распространение живородящей ящерицы, ее репродуктивная биология остается недостаточно выясненной. Специальных публикаций на эту тему со статистически сравнимыми данными немного [4-6, 8, 11, 15].

Актуальность изучения биологии размножения ящериц из разных регионов обусловлена межпопуляционными различиями репродуктивных характеристик. Например, как показали исследования, проведенные на юго-востоке Западной Сибири, наступление половозрелости самок происходит при достижении определенной длины тела, специфичной для разных популяций [4]. Сроки фенологических событий в жизни ящериц – выхода с зимовки, спаривания, появления новорожденных, продолжительности сезона активности – зависят непосредственно от биотопических и климатических условий конкретных местообитаний и подвержены сезонным колебаниям.

Данная работа является продолжением исследования экологии и биологии живородящей ящерицы на территории Волжского бассейна. Изучение биологии размножения вида на территории Пермского края представляет интерес с точки зрения значительной протяженности данной территории в широтном направлении. Вследствие этого популяции живородящей ящерицы из южной части края расположены ближе к центральной части ареала, а из северной – ближе к его северной периферии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Наблюдения за живородящими ящерицами в полевых условиях и их отлов проводился 17-22 мая 2008 г на территории Добрянского и Кунгурского районов и 4-5 июля 2009 г. в Чердынском районе Пермского края.

В лабораторных условиях содержалось 25 беременных самок из следующих пунктов: 1) Добрянский район, биостанция Верх-Кважва, 58°23' с.ш., 56°24' в.д., n =6; 2) Кунгурский район, окрестности с. Плеханово, урочище Спасская гора, 57°28' с.ш, 56°55' в.д. n =3; 3) Чердынский район, окрестности пос. Чепец, 60°43' с.ш., 55°63' в.д., n =16.

С учетом небольшого количества самок из двух первых местообитаний, одинаковых сроков отлова и территориальной приуроченности Добрянского и Кунгурского районов к южной части Пермского края, живородящие ящерицы из этих местообитаний были объединены в «южную» выборку. Ящерицы из Чердынского района, расположенного на севере края, выделены в «северную» выборку.

Самок содержали в террариумах изолировано для наблюдения процесса яйцеживорождения. Родившихся молодых взвешивали и измеряли. В качестве характеристик самок и новорожденных использовались: масса тела W (г), длина туловища с головой L. (мм), длина хвоста L.cd. (мм), общая длина тела L.+L.cd. (мм), индекс L./L.cd . Статистическую обработку проводили общепринятыми методами [8] с использованием программы MS EXEL.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Длина L. размножающихся самок, отловленных в мае 2008 г. в южной части Пермского края, варьировала в пределах 50-65 мм, в среднем составляя 57,4±1,48.

Яйцеживорождение у ящериц южной выборки зафиксировано в период с 25 июня по 3 июля 2008 г. (табл. 1). Наши данные совпадают со сведениями для Северо-Востока европейской России, где самая ранняя откладка яиц была отмечена в конце июня (Печеро-Илычский заповедник, 25 июня 1957 г.) [2]. На основании этого факта было высказано предположение о том, что период эмбрионального развития в данном регионе не такой длинный, как в других частях ареала. Наши наблюдения, полученные в 2008 г. могут служить тому подтверждением.

Таблица 1. Репродуктивные показатели самок живородящей ящерицы из Пермского края

|

№ п/п |

Дата родов |

L ., мм |

Масса после родов, г |

Количество эмбрионов* |

Время выхода новорожденных |

|

1 |

26.06.2008 |

54 |

2,55 |

4 |

– |

|

2 |

25.06.2008 |

60 |

4,24 |

4 (2) |

– |

|

3 |

27.06.2008 |

65 |

4,12 |

6 (1) |

1 ч |

|

4 |

26.06.2008 |

54 |

2,4 |

3 |

– |

|

5 |

29.06.2008 |

50 |

2,35 |

2 |

– |

|

6 |

03.07.2008 |

58 |

2,62 |

1 (4) |

– |

|

7 |

28.06.2008 |

60 |

3,93 |

5 |

– |

|

8 |

29.06.2008 |

56 |

2,925 |

6 |

Обнаружены бегающими |

|

9 |

29.06.2008 |

60 |

4,82 |

9 |

39 ч 30мин |

|

10 |

17.07.2009 |

60 |

4,15 |

6 |

1 ч 30 мин |

|

11 |

18.07.2009 |

55 |

3,18 |

6 |

40 ч |

|

12 |

19.07.2009 |

54 |

2,88 |

4 (3) |

18 ч |

|

13 |

19.07.2009 |

65 |

3,8 |

5 |

Обнаружены бегающими |

|

14 |

20.07.2009 |

61 |

4,1 |

8 |

1 ч 10 мин |

|

15 |

20.07.2009 |

57 |

3,32 |

6 |

36 ч |

|

16 |

20.07.2009 |

58 |

3,24 |

5 |

Обнаружены бегающими |

|

17 |

20.07.2009 |

57 |

2,98 |

2 (3) |

47 ч |

|

18 |

21.07.2009 |

67 |

4,06 |

8 |

7 ч 30 мин |

|

19 |

22.07.2009 |

68 |

4,69 |

9 |

Обнаружены бегающими |

|

20 |

22.07.2009 |

60 |

3,87 |

8 |

8 ч |

|

21 |

22.07.2009 |

63 |

4,04 |

7 |

34 ч |

|

22 |

22.07.2009 |

56 |

2,96 |

5 |

Обнаружены бегающими |

|

23 |

23.07.2009 |

59 |

3,05 |

5 |

25 ч 30 мин |

|

24 |

25.07.2009 |

58 |

3,5 |

6 |

2 |

|

25 |

25.07.2009 |

55 |

3,1 |

4 |

21 ч 30 мин |

|

n |

25 |

25 |

25 |

– |

|

|

min - max |

50-68 |

2,4-4,8 |

1-9 |

– |

|

|

M ± m |

58,8±0,87 |

3,5±0,14 |

5,4±0,42 |

– |

|

Примечание: * – в скобках указано количество жировых яиц в кладке.

Из-за отсутствия наблюдений по срокам выхода и спаривания живородящей ящерицы весной 2008 г., мы не можем точно определить длительность беременности самок. Но, учитывая, что 17-22 мая у всех самок с длиной тела ≥ 50 мм отмечались свежие следы от укусов самцов, можно предположить, что спаривание проходило с начала мая. В этом случае период беременности составляет, вероятно, не более 60 дней.

Определить этот срок по имеющимся в публикациях датам массового выхода ящериц после зимовки и соответствующим им срокам брачного периода не представляется возможным из-за значительного расхождения результатов наблюдений в разные годы. Например, массовый выход в популяции живородящей ящерицы в Пермской области (58°23‘ с.ш.) фиксировался 16.04.1969 г. [3]. В Лысьвенском районе Пермской области массовое появление самцов отмечалось с 6.05.1961 г. и 15.05.1966 г, самки появлялись на 10 дней позднее самцов [11]. На основании этих сведений и наших данных о появлении детенышей, срок беременности живородящей ящерицы в исследуемом регионе очень сильно варьирует (от 31 до 70 дней), что кажется маловероятным.

В целом, по данным разных авторов, продолжительность беременности у живородящей ящерицы в разных регионах России составляет от 46 до 60

дней [6], 60 дней и более [16], 60-70 дней [4], 90 дней [7].

В потомстве ящериц из «южной» выборки Пермского края наблюдалось значительное количество мертвых детенышей – 65% (26 из 40 новорожденных). Только в выводках 3 из 9 самок потомство оказалось жизнеспособным. Эти детеныши ( n =14) появлялись сразу без оболочек или в оболочках, освобождаясь от них в интервале от 1 до 40 часов. Масса тела их составила в среднем 0,19±0,006 г, длина тела 19,1±0,16 мм (табл. 2). 13 новорожденных из кладок разных самок были полностью сформированными, но они либо рождались мертвыми, либо умирали вскоре после родов. Длина их тела достоверно меньше, чем у жизнеспособных детенышей ( L . – 18,0±0,23 мм, t ф = 3,71, р <0,001). Еще 13 детенышей, представляли собой эмбрионы с остатками желточных мешков, покрытые оболочкой. После родов отмечалось их шевеление, но затем они погибли.

В работе Литвинова и Шатненко по Камскому Предуралью [10] приводится информация о 100%-ной гибели отложенных яиц с эмбрионами у живородящих ящериц. К сожалению, возможная причина этого авторами не указана. По другим сведениям для ящериц с юго-востока Западной Сибири, значительная встречаемость в пометах (32,7%) неоп-лодотворенных яиц и недоразвитых эмбрионов в

2004 г была обусловлена аномальным ходом весенних и летних температур [4].

В нашем случае на физиологическое состояние самок неблагоприятное влияние оказала, вероятно, транспортировка и адаптация к условиям в неволе. И в целом, длительное, около месяца, пребывание в лабораторных условиях могло негативно отразиться на формировании эмбрионов.

Плодовитость самок южной популяции составила 4,4 эмбрионов на самку. По полученным данным, масса тела ( t ф =0,77, р >0,05), длина туловища ( t ф =1,17, р >0,05) и плодовитость самок ( t ф =1,68, р >0,05) двух исследуемых популяций не отличаются достоверно, что позволило нам объединить их в одну выборку (см. табл. 1).

Роды в популяции ящериц с севера Пермского края отмечались в период с 17 по 25 июля 2009 г, что на три недели позже, чем у самок из «южной» выборки (см. табл. 1). Вероятно, это можно объяснить более низкими температурами данного сезона наблюдений и смещением сроков яйцеживорожде-ния. Наши наблюдения согласуются с указываемыми для Печеро-Илычского заповедника – там в годы с прохладным летом первых молодых ящериц наблюдали в третьей декаде июля (21-25 июля 1987 г.) [2].

Таким образом, полученные сведения о сроках появления молодых в двух выборках из Пермского края, с учетом их сезонных отличий, совпадают с таковыми, известными для европейского Северо-Востока России [2]. Период яйцеживорождения у ящериц «южной» пермской выборки в 2008 г. (25 июня по 3 июля) совпал также со сроками появления молодых в Среднем Поволжье (с 20 июня по 13 июля 2001, 2003-2007 гг.) [6].

Плодовитость живородящих ящериц из северной части Пермского края составила 5,9 эмбриона на самку. В кладках двух самок отмечено по 3 жировых яйца. В числе 92 новорожденных зафиксировано два погибших детеныша у разных самок:

один родился без яйцевой оболочки уже мертвым и второй умер после того, как освободился от оболочки. Эти детеныши внешне и по параметрам тела не отличались от остальных.

Как показало наблюдение, у самок «северной» популяции ( n =16), потомство 3 ящериц освобождалось от яйцевых оболочек в течение 2 часов, у 9 – процесс выхода занимал от 7 ч 30 мин до 47 ч. У 4 ящериц все детеныши уже бегали к моменту их обнаружения (см. табл. 1). Как правило, такое появление детенышей было приурочено к ночному времени.

Таким образом, в ходе яйцеживорождения выявлено длительное пребывание новорожденных в яйцевых оболочках, отмечавшееся ранее у живородящих ящериц Среднего Поволжья [6]. Косвенным подтверждением существования этого явления в природных условиях может служить защитное поведение, которое наблюдалось у самки из «южной» популяции в процессе откладки яиц. Роды у этой самки длились 40 мин, после чего она оставалась неподвижной еще в течение 35 мин, а затем стала совершать копательные движения мордой и передними лапами, надвигая мох на кладку. Такое поведение, вероятно, является целесообразным, когда имеет место откладка яиц с эмбрионами, которые какое-то время после родов находятся в оболочках, а не сразу освобождаются от них.

Данные наблюдений за процессом яйцеживоро-ждения у ящериц из Пермского Края отличаются от таковых для других частей ареала. По опубликованным сведениям, детеныши живородящей ящерицы покидают яйцевые оболочки в течение более короткого времени. В Ивановской области выход молодых из оболочек фиксировался в интервале от момента родов до 4 часов [8], в Карелии – через несколько минут до получаса [7], на юго-востоке Западной Сибири – тотчас или в течение 1–3 ч [4], в средней и северной тайге Западной Сибири – через 17–40 мин [14].

Таблица 2. Сравнительная таблица параметров тела новорожденных живородящей ящерицы Пермского края

|

Показатель |

Район исследования |

t ф |

p |

|

|

Север Пермского края |

Юг Пермского края |

|||

|

W, г |

92 0,22±0,002 0,17–0,27 |

14 0,19±0,006 0,15-0,22 |

5,80 |

<0,001 |

|

L. , мм |

92 20,8±0,09 19–22 |

14 19,1±0,16 18–20 |

7,35 |

<0,001 |

|

L.cd. , мм |

92 24,4±0,20 20–29 |

14 21,6±0,63 18–25 |

4,94 |

<0,001 |

|

L./L.cd. |

92 0,86±0,006 0,73–1,00 |

14 0,89±0,023 0,79–1,06 |

1,80 |

>0,05 |

Размерные характеристики новорожденных живородящей ящерицы Пермского края приведены в табл. 2. Сопоставление этих данных показало, что потомство самок «северной» выборки крупнее, чем «южной». Детеныши с севера края отличаются на высоком уровне значимости (р<0,001) по массе, длине туловища и длине хвоста. Достоверных отличий не выявлено только по индексу L./L.cd. (р>0,05).

Проводилось сравнение средних значений параметров тела новорожденных из Пермского края с имеющимися литературными данными из ряда регионов (табл. 3) Сравнение популяций из европейской части ареала, в направлении с севера на юг, выявило следующее. Так, новорожденные из Архангельской области отличаются большей длиной туловища ( t ф =3,02, р <0,01) и общей длиной тела ( t ф =2,65, р <0,05) от детенышей с севера Пермского края. Масса тела у них достоверно не отличается ( t ф =0,49, р >0,05). По всем параметрам детеныши из Архангельской области крупнее детенышей из южных популяций Пермского края ( W - t ф =2,54;

р <0,05; L. - t ф =7,35, р <0,001; L.+L.cd - t ф = 3,86, р <0,01). Масса ( t ф =6,94, р <0,001) и общая длина тела новорожденных ( t ф = 5,21, р<0,001) с севера Пермского края достоверно больше, чем у детенышей из Ивановской области. При этом отличий по длине тела не выявлено ( t ф =1,0, р >0,05). У расположенных примерно на одной широте популяций Ивановской области и юга Пермского края, потомство по массе не отличается ( t ф =0,35, р >0,05), но размеры тела достоверно меньше у пермских детенышей ( L. - t ф = 5,85, р <0,001; L.+L.cd - t ф = 2,23, р <0,05).

Таблица 3. Сравнительная таблица параметров тела новорожденных из Пермского края и других регионов

|

Регион |

Показатель ( n , Um , M ± m ) |

||

|

Длина туловища с головой ( L .), мм |

Общая длина тела ( L .+ L . cd .), мм |

Масса ( W), г |

|

|

Север Пермского края (наши данные) |

92 19-22 20,8±0,09 |

92 39-50 45,2±0,24 |

92 0,17-0,27 0,222±0,0020 |

|

Юг Пермского края (наши данные) |

14 18-20 19,1±0,16 |

14 37-45 40,7±0,74 |

14 0,15-0,22 0,190±0,0057 |

|

Архангельская область [8] |

4 21,3-23,7 22,1 ± 0,54 |

4 42,8-52,7 48,6 ± 3,00 |

4 0,200-0,285 0,227 ± 0,0197 |

|

Ивановская область [8] |

22 19-22,2 20,6 ± 0,18 |

22 39,3-46,3 42,4 ± 0,38 |

22 0,167-0,214 0,192 ± 0,0028 |

|

Среднее Поволжье [6] |

114 16-21 19,1 ± 0,10 |

114 34-43 41,5 ± 0,24 |

114 0,14-0,24 0,180 ± 0,0020 |

|

Хабаровский край [8] |

3 21,5-22,5 22,0 ± 0,29 |

3 42,5-44,0 43,2 ± 0,44 |

3 0,171-0,207 0,193 ± 0,0110 |

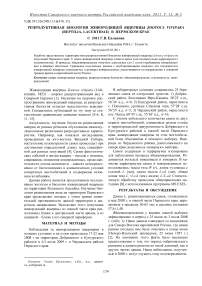

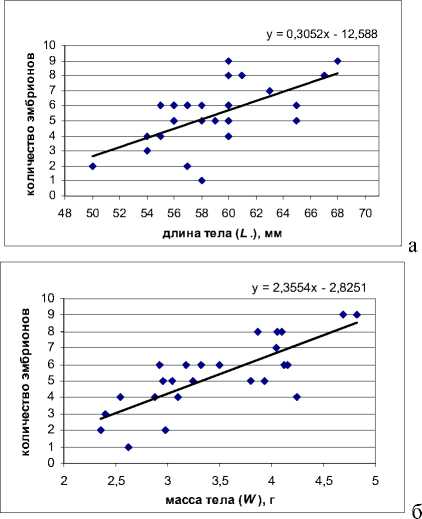

Рис. Корреляция плодовитости с длиной L. (а) и массой W (б) тела у самок живородящей ящерицы из Пермского края

Новорожденные с севера Пермского края в высшей степени достоверно крупнее новорожден- ных из Среднего Поволжья по всем параметрам: массе (tф=14,92, р<0,001), длине тела (tф =12,58, р<0,001) и длине тела с хвостом (tф =10,66, р<0,001). Между потомством «южной» выборки ящериц из Пермского края и Среднего Поволжья достоверных отличий не выявлено.

Сопоставление параметров новорожденных из Пермского и Хабаровского краев показало, что детеныши из юго-востока азиатской части ареала отличаются от детенышей обеих пермских выборок большей длиной туловища («северная» - t ф =2,47, р <0,05; «южная» - t ф =7,63, р <0,001), общая длина тела при этом у них не отличается («северная» - t ф =1,45, р >0,05; «южная» - t ф = 1,51, р >0,05). Масса потомства из Хабаровского края меньше, чем у детенышей с севера Пермского края ( t ф =2,57, р <0,05) при отсутствии различий с массой потомства из «южной выборки» ( t ф =0,22, р >0,05).

Таким образом, при сравнении потомства живородящей ящерицы из европейской части ареала прослеживается тенденция уменьшения размеров тела и массы новорожденных по направлению к южной границе ареала. Детеныши ящериц с севера европейского ареала (северная выборка из Пермского края) отличаются от новорожденных юго- востока азиатской части ареала (Хабаровский край) пропорциями тела и меньшей массой.

Средняя плодовитость живородящих ящериц из Пермского края составила 5,4 эмбриона на самку (см. табл. 1). Выявлена положительная достоверная корреляция количества эмбрионов с массой ( r =0,784, t ф =6,05, р <0,001) и длиной тела самок ( r =0,629, t ф =3,88, р <0,001) (рисунок).

По имеющимся сведениям, прямая положительная зависимость плодовитости с длиной и массой тела ящериц зафиксирована для некоторых районов Ивановской области ( r =0,6) [8]. Но, к сожалению, из текста не ясно, достоверен ли коэффициент корреляции. Положительная достоверная корреляция между плодовитостью и размерами тела самок выявлена в азиатской части ареала для объединенной выборки из Томской области ( r =0,68, р <0,001) [15] и для популяций с юго-востока Западной Сибири ( r=0,72, p =0) [4]. Зависимость числа развивающихся яиц от размера самки ( r =0,507) отмечена для ящериц из Костромской области [12].

Сравнение плодовитости ящериц из Пермского края с опубликованными данными для других регионов европейской части России показало следующее (табл. 4). У ящериц из популяций, расположенных севернее или приблизительно на той же широте (европейский Северо-Восток России, Архангельская, Новгородская, Пермская, Костромская, Ивановская области), что и обследуемый регион, плодовитость достоверно не отличается. Большей плодовитостью отличаются живородящие ящерицы из Среднего Поволжья ( t ф =3,12, р <0,01), обитающие вблизи южной границы ареала [6]. Между плодовитостью ящериц из Пермского края и Саратовской области, находящейся на юге ареала, отличий не выявлено.

Как видно из табл. 4, большинство популяций из азиатской части ареала по плодовитости не отличается (№ 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22) или превышает (№ 13, 14, 18) плодовитость ящериц из Пермского края. Только в двух азиатских популяциях этот показатель достоверно ниже (№ 15, 23).

Таблица 4. Сравнительная таблица плодовитости живородящей ящерицы из Пермского края и других регионов европейской части России

|

№ п/п |

Регион |

Плодовитость |

t ф |

p |

||

|

n |

M ± m |

lim |

||||

|

1 |

Пермский Край (наши данные) |

25 |

5,4±0,42 |

1-9 |

- |

- |

|

2 |

Европейский Северо-Восток России, средняя тайга [2] |

18 |

6,4±0,43 |

3-10 |

1,62 |

>0,05 |

|

3 |

Архангельская область [8] |

6 |

5,5±0,67 |

4-8 |

0,11 |

>0,05 |

|

4 |

Новгородская область [11] |

8 |

4,9±0,52 |

4-8 |

0,62 |

>0,05 |

|

5 |

Пермская область [11] |

22 |

5,4±0,31 |

3-9 |

0 |

>0,05 |

|

6 |

Костромская область [12] |

26 |

5,8±0,37 |

3-9 |

0,71 |

>0,05 |

|

7 |

Ивановская область [8] |

6 |

6,5±0,84 |

4-9 |

1,16 |

>0,05 |

|

8 |

Среднее Поволжье [6] |

19 |

7,8±0,69 |

3-14 |

3,12 |

<0,01 |

|

9 |

Нижнее Поволжье, Саратовская область [16] |

17 |

6,2±0,41 |

3-11 |

1,31 |

>0,05 |

|

10 |

Южный Урал [11] |

8 |

6,6±0,68 |

5-9 |

1,43 |

>0,05 |

|

11 |

Южный Алтай, Маркагольская котловина, с. Успенка, 1500-1550 м н.у.м. [11] |

28 |

4,7±0,21 |

2-7 |

1,54 |

>0,05 |

|

12 |

Южный Алтай, Маркагольская котловина, с. Урунхайка, 1500-1600 м н.у.м. [11] |

11 |

5,2±0,40 |

4-8 |

0,29 |

>0,05 |

|

13 |

Южный Алтай, предгорья Курчумского хребта, до 800 м н.у.м. [11] |

5 |

8,2±0,38 |

7-9 |

2,90 |

<0,01 |

|

14 |

Северный Алтай, 900-1100 м н.у.м. [11] |

9 |

7,7±1,00 |

3-13 |

2,51 |

<0,05 |

|

15 |

Северо-Восточный Алтай, Прителецкий р-н, Артыбаш, 450-500 м н.у.м. [11] |

7 |

3,6±0,30 |

3-5 |

2,20 |

<0,05 |

|

16 |

Северо-Восточный Алтай, Кебезень, 450-500 м н.у.м. [11] |

4 |

5,8±0,63 |

4-7 |

0,36 |

>0,05 |

|

17 |

Кузнецкий Алатау, Гавриловка, 550-600 м н.у.м. [11] |

24 |

6,0±0,32 |

3-10 |

1,12 |

>0,05 |

|

18 |

Кузнецкий Алатау, оз. Чудное, 650-600 м н.у.м. [11] |

11 |

8,6±0,31 |

7-10 |

4,78 |

<0,001 |

|

19 |

Томская обл., Причулымье, Тегульдет, 350 м н.у.м. [11] |

7 |

5,1±0,99 |

2-10 |

0,31 |

>0,05 |

|

20 |

Объединенная выборка, окрестности г. Томска [11] |

106 |

6,3±0,21 |

5,6-7,1 |

1,88 |

>0,05 |

|

21 |

Западная Сибирь, северная тайга [11] |

18 |

6,1±0,34 |

4-9 |

1,22 |

>0,05 |

|

22 |

Западная Сибирь, средняя тайга [11] |

15 |

6,5±0,61 |

4-11 |

1,53 |

>0,05 |

|

23 |

Хабаровский край [8] |

4 |

2,25±0,47 |

1-3 |

2,91 |

<0,01 |

Таким образом, сопоставление полученных и опубликованных данных о плодовитости живородящей ящерицы выявило ее уменьшение в направлении к северной периферии ареала европейской части России. Это факт, вероятно, может служить подтверждением литературных данных об уменьшении количества детенышей в северных частях ареала вследствие влияния климатических условий [13].

Сравнение еще одной репродуктивной характеристики - длины тела ( L .) самок живородящей ящерицы, участвующих в размножении - по нашим и литературным данным [6, 8, 11], не выявило каких-либо закономерностей. Она ненаправленно варьирует в пределах европейской части ареала.

Наши данные о длине туловища размножающихся самок Пермского края не отличаются от опубликованных сведений для областей, лежащих приблизительно на одной с ним широте (Новгородская, Пермская, Ивановская [8, 11]). Но, наряду с этим, длина тела самок живородящей ящерицы достоверно больше в регионах, расположенных севернее (Архангельская область t ф =3,83, р <0,001) [8] и южнее (Среднее Поволжье t ф =2,37, р <0,05) [6].

ВЫВОДЫ

-

1. Плодовитость живородящей ящерицы из Пермского края статистически значимо ниже таковой из популяций, расположенных вблизи южной границы ареала в Поволжье.

-

2. Новорожденные живородящей ящерицы с северной части ареала («северная» выборка из Пермского края) отличаются большей массой и размерами тела от детенышей из популяций, расположенных южнее («южная» выборка из Пермского края, Среднее Поволжье).

-

3. Плодовитость самок живородящей ящерицы в выборке из Пермского края положительно коррелирует с массой и размерами тела.

-

4. Отмечено, что у 10 из 25 самок потомство освобождается от яйцевых оболочек не в первые часы после откладки яиц, а позже, в интервале от 7 ч 30 мин до 47 ч.

Автор выражает признательность сотрудникам Пермского государственного педагогического университета к.б.н. Н.А. Литвинову, к.б.н. Н.А. Четанову и сотруднику Национального парка «Самарская Лука» А.А. Поклонцевой за помощь в сборе материала и сотруднику ИЭВБ РАН к.б.н. А.Г. Бакиеву за ценные замечания и помощь в подготовке статьи.

Список литературы Репродуктивная биология живородящей ящерицы Zootoca vivipara (Reptilia, Lacertidae) в Пермском крае

- Ананьева Н.Б., Орлов Н.Л., Халиков Р.Г. и др. Атлас пресмыкающихся Северной Евразии (таксономическое разнообразие, географическое распространение и природоохранный статус). СПб., 2004. 232 с.

- Ануфриев В.М., Бобрецов А.В. Амфибии и рептилии. СПб.: Наука, 1996. 130 с.

- Болотников А.М., Хазиева С.М., Литвинов Н.А., Чащин С.П. Распространение и сезонная активность амфибий и рептилий Пермской области//Вопросы герпетологии. Л.: Наука, 1973. С. 40-41.

- Булахова Н.А. Ящерицы (Reptilia, Squamata, Lacertidae) юго-востока Западной Сибири (география, экология, морфология): Автореф. дис. … канд. биол. наук. Томск, 2004. 26 с.

- Епланова Г.В. Особенности репродуктивной биологии живородящей ящерицы Zootoca vivipara в Среднем Поволжье.//Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. Вып. 8. Тольятти, 2005. С. 25-29.

- Епланова Г.В. К репродуктивной биологии живородящей ящерицы Zootoca vivipara (Reptilia, Lacertidae) в Среднем Поволжье//Известия Самарского НЦ РАН, 2009. Т.11, № 1 (27). С. 83-88.

- Ивантер Э.В., Коросов А.В. Земноводные и пресмыкающиеся. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 2002. 168 с.

- Лазарева О.Г. Репродуктивная биология живородящей ящерицы Lacerta vivipara (Sauria, Lacertidae) в заповедниках лесной зоны России//Вторая конференция герпетологов Поволжья: Тез. докл. Тольятти, 1999. С. 27-29.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 352 с.

- Литвинов Н.А., Шатненко Т.М. К экологии живородящей ящерицы в Камском Предуралье//Вопросы герпе-тологии. Л.: Наука, 1977. С. 134.

- Орлова В.Ф., Куранова В.Н., Булахова Н.А. Размножение живородящей ящерицы Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) в восточной части ареала//Вестн. Томск. ун-та. Сер. «Биол. науки». Прил. № 8. Материалы науч. конф., симпоз., школ, проводимых в ТГУ. Томск, 2003. С. 150-158.

- Окулова Н.М., Колесова Т.М. Материалы Ю.Ф. Сапоженкова о живородящей ящерице Lacerta vivipara Jacquin, 1787 Костромской области.//Поволж. экол. журн. 2002. № 3. С. 236-245.

- Терентьев П.В., Чернов С.А. Определитель земноводных и пресмыкающихся. М.: Сов. наука, 1949. 340 с.

- Шамгунова Р.Р. Эколого-географическая характеристика рептилий средней и северной тайги Западной Сибири: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Екатеринбург, 2010. 20 с.

- Orlova V.F., Kuranova V.N., Bulakhova N.A. Some aspects of reproductive biology of Zootoca vivipava (Jacquin, 1787) in the Asian part of its area//Herpetologia Petropolitana: Proc. of the 12th Ord. Gen. Meet. of SEH. SPb., 2005. P. 201-204.

- Tabachisin V., Zavialov E., Tabachisina I. Distribution and ecology of Zootoca vivipara in the north of the Volga region//Common Lizard: Abstr. and Progr. Intrern. Symp. Bonn, 2006.