Репродуктивное поведение и репродуктивные установки женщин

Автор: Копейкина Мария Александровна, Шабунова Александра Анатольевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Социальные аспекты регионального развития

Статья в выпуске: 4 (27), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147110342

IDR: 147110342

Текст статьи Репродуктивное поведение и репродуктивные установки женщин

Вологодская область относится к регионам с низкой рождаемостью (10,3 чел. на 1000 человек населения в 2003 г.) и высокой смертностью (19,3 чел. на 1000 человек населения). И хотя общий коэффициент рождаемости начиная с 2000 г. возрастает в среднем за год на 0,5б%0 (промилле), общий коэффициент смертности увеличивается на 1,2 %0, то есть происходит интенсивная потеря численности населения. Современные параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для замещения поколений: в среднем на одну женщину приходится 1,3 рождения

(суммарный коэффициент рождаемости1) при необходимых 2,15 - для простого воспроизводства населения. В сложившейся демографической ситуации репродуктивное здоровье является важным компонентом воспроизводства населения, выступая одним из главных факторов повышения

Копейкина

Мария Александровна — аспирант ВНКЦ ЦЭМИ РАН.

Шабунова

Александра Анатольевна к.э.н., зав. лабораторией ВНКЦ ЦЭМИ РАН.

уровня рождаемости и рождения здорового поколения. Забота о репродуктивном здоровье родителей - первый этап для создания условий появления в будущем полноценного потомства. Именно женщина-мать служит основой семьи, и факторы риска, которым она подвержена, отражаются на семье, а потом и на обществе в целом. В общем, стиль жизни матери и состояние ее здоровья — важные факторы, определяющие здоровье и благосостояние ее детей, а в течение беременности здоровье плода непосредственно зависит от здоровья матери2.

Изучение репродуктивного поведения и репродуктивных установок (потребностей) существенно и необходимо для понимания и прогнозирования тенденций рождаемости в регионе, для разработки конкретных мероприятий эффективной демографической и семейной политики.

Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН в мае - июле 2004 г. провел опрос беременных женщин (с различным исходом беременности: родивших ребенка и прервавших беременность абортом) с целью выяснения репродуктивных ориентаций населения региона3. В ходе исследования был получен срез по следующим основным аспектам: желаемое число детей в разных возрастных группах опрошенных; репродуктивные намерения на ближайшие 3 года; обстоятельства, препятствующие, по мнению женщин, рождению детей и способствующие аборту, а также степень информированности по вопросам репродуктивного здоровья.

При анализе результатов опроса важно иметь в виду основные социально-демографические характеристики респонденток. Те из них, кто закончил беремен- ность рождением ребенка, - преимущественно 20 - 29 лет (72,4% опрошенных), возраст же респонденток, прервавших беременность абортом, значительно моложе -от 14 до 24 лет (72,2%).

Одним из факторов, влияющих на состояние репродуктивной функции, является предупреждение нежелательной беременности. Нередко женщина стоит перед непростым вопросом: родить ребенка или сделать аборт? Особенно сложно решается этот вопрос у девушки-подростка. Именно аборты, особенно до первых родов, провоцируют наиболее распространенные факторы бесплодия4. Хотя в последнее время статистика отмечает сокращение количества абортов, но их уровень очень велик - превышает количество родов в 1,7 раза5. Необходимо также отметить, что аборт используется женщинами как метод регулирования деторождения.

Актуален в этой связи вопрос об обстоятельствах, допускающих прерывание беременности абортом. Большинство респонденток указывают прежде всего следующие причины: плод имеет порок в развитии, беременность представляет угрозу для жизни женщины или является результатом изнасилования (от 65,9 до 31,2%). Женщины, прервавшие беременность абортом, в отличие от родивших (табл. 1), больше внимания обращают на «материальные трудности семьи» - 34,9% (против 9,0% среди родивших) или на то, что «женщина не замужем» - 21,1% (3,2%). То есть воздействие жизненных обстоятельств на репродуктивные установки «абортирующих»6 женщин в большей степени происходит через субъективную оценку материальных условий жизни, семейного благополучия.

Таблица 1

Обстоятельства, допускающие прерывание беременности абортом (в % к числу ответивших)*

|

Обстоятельства |

Роды** |

Аборт** |

|

Плод имеет порок в развитии |

65,9 |

51,8 |

|

Беременность представляет угрозу для жизни женщины |

55,9 |

41,3 |

|

Беременность является результатом изнасилования |

31,2 |

38,5 |

|

Беременность может повредить здоровью женщины |

15,8 |

27,1 |

|

Материальные трудности семьи |

9,0 |

34,9 |

|

Женщина не замужем |

3,2 |

21,1 |

|

Другое |

2,2 |

5,0 |

|

Затрудняюсь ответить |

13,3 |

11,0 |

* Сумма ответов по столбцу может превышать 100%, поскольку можно было давать любое число ответов.

" Роды - женщины, прервавшие беременность абортом. Аборт - женщины, окончившие беременность родами.

Непосредственную характеристику репродуктивных предпочтений респонденток дает показатель «желаемого» числа детей. Он означает число детей, которое индивид предпочел бы иметь в своей семье «вообще», исходя из собствен ных потребностей, без учета конкретных обстоятельств жизни и индивидуальной биографии7. При анализе результатов опроса оказалось, что основная масса опрошенных женщин, как родивших, так и сделавших аборт, изъявили желание иметь одного-двух детей (86,7 и 87,5% соответственно). Причем среди родивших доля желающих иметь двоих детей почти в 2,5 раза больше доли желающих иметь одного ребенка, а среди прервавших беременность - лишь в 1,4 раза (табл. 2). То есть репродуктивные установки родивших женщин нацелены на многодетность в большей степени, чем прервавших беременность абортом. Так, трех и более детей желают иметь 4,2% родивших женщин, тогда как среди сделавших аборт - только 2,3%. А 3,2% женщин, прервавших беременность, вообще не хотят иметь детей. Обращает на себя внимание то, что, при нежелании иметь детей, все же родили ребенка 2,5% женщин моложе 19 лет и 0,8% - в возрасте от 20 до 24 лет, и причиной этого послужило настояние родителей, родственников или медицинских работников.

Таблица 2

Мнение женщин о желаемом числе детей в семье в зависимости от возраста (в %)

|

Возрастные группы |

Желаемое количество детей в семье |

Количество ответивших (абс. / %) |

||||||||||

|

Ни одного |

Один |

Два |

Три и более |

Затрудняюсь ответить |

||||||||

|

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

|

|

До 19 лет |

2,5 |

1,5 |

30,0 |

40,0 |

60,0 |

46,2 |

5,0 |

- |

2,5 |

12,3 |

40/100 |

65/100 |

|

От 20 до 24 лет |

0,8 |

2,2 |

31,5 |

34,1 |

55,1 |

54,9 |

2,4 |

1.1 |

10,6 |

7,7 |

127/100 |

91/100 |

|

От 25 до 29 лет |

- |

6,3 |

18,8 |

43,8 |

65,0 |

40,6 |

6,3 |

9,4 |

10,0 |

- |

80/100 |

32/100 |

|

От 30 до 34 лет |

- |

12,5 |

10,0 |

25,0 |

83,3 |

62,5 |

3,3 |

- |

3,3 |

- |

30/100 |

16/100 |

|

От 35 лет и старше |

- |

- |

33,3 |

25,0 |

44,4 |

66,7 |

11,1 |

8,3 |

11,1 |

- |

9/100 |

12/100 |

|

Всего в исследовании |

0,7 |

3,2 |

25,5 |

36,1 |

61,2 |

51,4 |

4,2 |

2,3 |

8,3 |

6,9 |

286/100 |

216/100 |

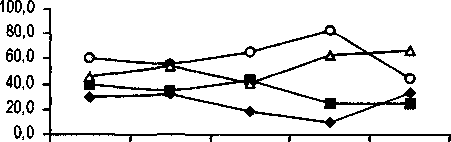

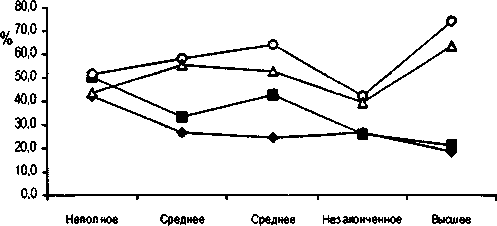

Показатель желаемого числа детей практически совпал среди женщин в возрасте от 20 до 24 лет в обеих группах респонденток (рис. 1). Наибольшие различия по данному показателю между родившими и сделавшими аборт обнаружены среди желающих иметь двух детей (женщины старше 25 лет) и среди желающих иметь одного ребенка (женщины 25 - 34 лет) - в среднем разница составляет 21,5%.

До 19 лет От 20 до

От 25 до От 30 до От 35 лет

24 лет 29 лет 34 лет и старше

--♦- -1 ребенок (роды)

—■— 1 ребенок (аборт)

—о— 2 ребенка (роды)

-6— 2 ребенка (аборт)

Рис.1. Доля респонденток, желающих иметь одного и двух детей, в зависимости от возраста

Анализ показал, что существуют большие различия во мнениях представительниц разных поколений о «желаемом» числе детей в семье, т.е. в их репродуктивных установках. «Пик» репродуктивной активности по желаемому числу детей приходится на возраст от 30 до 34 лет. Данный факт необходимо учитывать при формировании демографической политики.

Мы выделили два фактора, оказывающих определяющее воздействие на репродуктивное поведение женщин:

-

1. Репродуктивные ориентации женщин зависят, в первую очередь, от их семейного положения. На современном этапе вопросы социальной сущности семей, семейно-брачных и семейно-бытовых отношений привлекают все большее внимание исследователей различных специальностей. И это не случайно, ибо семья органически связана с важнейшими элементами существования нашего общества - производством и потреблением материальных благ, воспроизводством населения. Под воздействием перемен в нормах социального поведения незарегистриро

ванные сожительства и гражданские браки во все большей мере перестают осуждаться общественным мнением и сегодня воспринимаются как одна из социально приемлемых форм семейной жизни и партнерства. Однако она, в отличие от зарегистрированного брака, не дает уверенности женщине в вопросах формирования полноценной семьи 8. Отметим, что в целом среди родивших женщин доля состоящих в зарегистрированном браке почти в три раза выше, чем среди прервавших беременность. Напротив, большая часть последних является незамужними, что, несомненно, препятствует осуществлению их репродуктивных планов. Между исследуемыми группами женщин, состоящих в зарегистрированном браке, тоже имеются существенные различия. Так, двух детей хотят иметь 70,7% родивших женщин и только 49,0% - прервавших беременность; одного ребенка - 18,8 и 35,3% соответственно (рис. 2; табл. 3). Что касается женщин, состоящих в гражданском браке, то каждая вторая хочет иметь двух детей, а каждая третья — одного (и в той, и в другой группе разница не превышает 5,0%). Обращает на себя внимание тот факт, что каждая пятая (19,5%) незамужняя родившая респондентка затрудняется с решением о желаемом числе детей, а среди прервавших беременность - только каждая десятая (9,9%). Кроме того, репродуктивные планы родивших значительно ниже, чем тех, кто сделал аборт. Все это подтверждает закономерность: чем менее стабилен социальный статус семьи (зарегистрированный брак > гражданский брак > не замужем), тем ниже репродуктивные установки женщины. (По данным статистики доля родившихся в Вологодской области внебрачных детей в 2003 г. составляла 35,8% от общей численности родившихся.)9

-

2. Еще одной из социальных характеристик, оказывающих влияние на репродуктивные установки женщин, является уровень их образования. Важно отметить, что уровень образованности родивших женщин выше, чем прервавших беременность абортом, хотя отчасти это и вызвано молодостью респонденток, входящих во вторую группу. Дифференциация женщин в зависимости от уровня образования имеет следующую направленность: респондентки с высшим образованием (20,6% среди закончивших беременность родами и только 1,1 % - среди прервавших беременность) обладают наивысшими показателями «желаемого» числа детей (двух детей - 74,1 и 63,2% соответственно; табл. 4). Одна треть опрошенных женщин имеет среднее специальное образование. В этой группе репродуктивные установки родивших женщин значительно выше, чем прервавших беременность абортом: на рождение двух детей ориентированы 63,7 и 52,9% соответственно, трех и более - 4,7 и 1,4%.

Таблица 4

Мнение женщин о желаемом числе детей, в зависимости от образования (в %)

Образование

Желаемое количество детей в семье

Количество ответивших (абс. / %)

Ни одного

Один

Два

Три и более

Затрудняюсь ответить

Роды

Аборт

Роды

Аборт

Роды

Аборт

Роды

Аборт

Роды

Аборт

Роды

Аборт

Неполное среднее

3,2

3,3

41,9

50,0

51,6

43,3

-

-

3,2

3,3

31/100

30/100

Среднее (школа, ПТУ)

-

2,9

26,6

33,3

57,8

55,1

4,7

1,4

11,0

7,2

64/100

69/100

Среднее специальное

-

•

24,5

42,6

63,7

52,9

3,9

-

7,8

4,4

102/100

68/100

Незаконченное высшее

-

4,3

26,9

26,1

42,3

39,1

11,5

13,0

19,2

17,4

26/100

23/100

Высшее

-

10,5

19,0

21,1

74,1

63,2

3,4

5,3

3,4

•

58/100

19/100

Таблица 3

Мнение женщин о желаемом числе детей, в зависимости от семейного положения (в %)

|

Семейное положение |

Желаемое количество детей в семье |

Количество Ответивших (абс. / %) |

||||||||||

|

Ни одного |

Один |

Два |

Три и более |

Затрудняюсь ответить |

||||||||

|

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

|

|

Зарегистрированный брак |

- |

7,8 |

18,8 |

35,3 |

70,7 |

49,0 |

4,4 |

5,9 |

6,1 |

2,0 |

181/100 |

51/100 |

|

Гражданский брак |

3,2 |

3,3 |

31,7 |

36,7 |

50,8 |

51,7 |

4,8 |

1,7 |

9,5 |

6,7 |

63/100 |

60/100 |

|

Не замужем |

- |

1,1 |

50,0 |

37,4 |

27,8 |

50,5 |

2,8 |

1,1 |

19,5 |

9,9 |

36/100 |

91/100 |

|

Разведена |

- |

- |

33,3 |

42,9 |

66,7 |

57,1 |

- |

- |

- |

- |

3/100 |

7/100 |

80,0,

70,0

% 60,0

50,0

40.0

30,0

20,0

10,0

0,0-

Зарегистрированный Гражданский брае Разведена Незамуием брак

—•— 1 ребенок (роды)

—о— 2 ребенка (роды)

—■— 1 ребенок (аборт) - д - 2 ребенка (аборт)

Рис. 2. Доля респонденток, желающих иметь одного и двух детей, в зависимости от семейного положения

Таким образом, на основании данных исследования можно заключить следующее: чем стабильнее и прочнее семейные отношения, тем выше репродуктивные ориентации женщин. Это является подтверждением большой значимости института семьи и его роли в увеличении рождаемости.

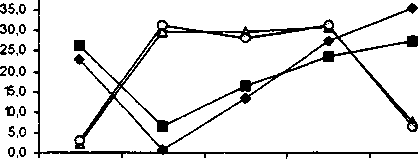

Судя по данным рис. 3, наличие у респонденток законченного образования (среднего специального, высшего) оказывает положительный эффект на их мнение о желаемом числе детей в семье, тогда как женщины с незаконченным образованием, еще продолжающие учиться или прервавшие обучение, думают о меньшем количестве детей.

среднее (школа, ПТУ) специальное высшее

—*— 1 ребенок (роды)

—О— 2 ребенка (роды)

—■— 1 ребенок (аборт)

-д— 2 ребенка (аборт)

Рис. 3. Доля респонденток, желающих иметь одного и двух детей, в зависимости от образования

Результаты исследования показали, что у вологодских женщин господствующим является желание иметь двоих детей, хотя, по их мнению, наличие двух и более детей часто мешает достижению супругами других значимых для них жизненных целей. Различия в условиях жизни, семейном положении, образовании и другие факторы вносят существенные коррективы в репродуктивные установки. Поэтому только при улучшении социально-экономической ситуации (повышение уровня жизни, увеличение количества и качества жилья, оздоровление обстановки в обществе) можно надеяться на повышение репродуктивных установок населения.

Репродуктивное поведение на разных этапах жизненного цикла, в силу различных условий, может подвергаться изменениям. Для прогнозов рождаемости важно знать о намерениях населения иметь или не иметь детей, поэтому женщинам был предложен вопрос: «Через какой промежуток времени Вы бы хотели иметь ребенка?»

Репродуктивные планы большинства родивших женщин, желающих иметь одного ребенка, естественно, уже осуществились (65,8% ответили, что больше не хотят иметь детей), но одна треть их все-таки допускает возможность рождения еще одного ребенка. Среди женщин, желающих иметь двух детей, 35,6% планируют рождение второго ребенка более чем через три года. Отметим, что наиболее благоприятный интервал между родами составляет не менее 2-2,5 года и является важным условием удачного течения беременности и родов, послеродового периода, а также способствует улучшению жизнеспособности ребенка и сохранению здоровья матери10. Репродуктивные планы женщин, прервавших беременность абортом, также отложены на будущее.

40,0 -,

Больше не Через 1-2 года Через 2-3 года Более чем Затрудняюсь хочуиметь через 3 года ответить детей

—Ф— от 20 до 24 лет (роды)

—И— от 25 до 29 лет (роды)

^— от 20 до 24 лет (аборт)

—О— от 25 до 29 лет (аборт)

Рис. 4. Репродуктивные планы возрастных групп наивысшей репродуктивности (от 20 до 29 лет)

Что касается различных возрастных групп, то можно отметить, что их репродуктивные планы совпадают у родивших женщин в возрасте до 30 лет, а также у 30-летних и старше (рис. 4). Совпадают они в обеих группах на следующие 1—3 года. А вот планы на более длительный срок имеют различия. Преобладающая доля женщин старшего репродуктивного возраста (30 лет и старше) уже осуществила свои репродуктивные намерения и больше не желает иметь детей (60,0 и 66,7%). Женщины же в возрасте до 30 лет (23,8-32,5%) в основном планируют беременность более чем через три года.

Однородность репродуктивных планов женщин, прервавших беременность абортом, наблюдается лишь в возрасте наивысшей репродуктивности (от 20 до 24 и от 25 до 29 лет). Причем планы старших возрастных групп (в отличие от родивших женщин) нацелены на рождение ребенка в будущем, так как их репродуктивные намерения еще не выполнены.

В ходе исследования был предложен еще один контрольный вопрос: «Как Вы думаете, каков будет исход следующей беременности?». 25% респонденток указали, что они ни в коем случае не допустят наступления следующей беременности. В основном они относятся к старшимх возрастным группам, репродуктивные планы которых уже осуществились. В ответах родивших женщин, относящихся к младшим и средним возрастным группам, в целом имеется сходство. Так, половина родивших респонденток в случае наступления беременности будут рожать. Среди женщин, прервавших беременность абортом, доля решивших рожать «в следующий раз» сокращается по мере увеличения возраста (с 81,5% в группе 15-19 лет до 12,5% в группе от 30 до 34 лет). Наибольший показатель ожидаемого аборта в возрастной группе от 30 до 34 лет среди родивших - 43,3%, а среди сделавших аборт - 56,3% (рис. 5).

Проведенное нами исследование обнаружило значительное снижение репродуктивных установок в современном поколении женщин репродуктивного возраста. Это, безусловно, является крайне неблагоприятной тенденцией. Вместе с тем желаемое число детей оказалось заметно выше,

80,0 70,0 -

60,0 -

% 50,0 -40,030,0 -20,0 -

10,0 -

0,0 --

—О— от 20 до 24 лет (роды)

—■— от 20 до 24 лет (аборт) от 25 до 29 лет (роды) от 25 до 29 лет (аборт)

Беременность Беременность Затрудняюсь закончат родами закончат абортом ответить

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы своими знаниями по вопросам использования различных методов предохранения от беременности?» (в %)

|

Возрастная группа |

Да |

Нет |

Затрудняюсь ответить |

|||

|

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

Роды |

Аборт |

|

|

До 19 лет |

45,0 |

30,8 |

25,0 |

33,8 |

30,0 |

35,3 |

|

От 20 до 24 лет |

31,5 |

28,1 |

49,6 |

36,0 |

18,9 |

36,0 |

|

От 25 до 29 лет |

48,8 |

43,8 |

40,0 |

43,8 |

11,3 |

12,5 |

|

От 30 до 34 лет |

50,0 |

25,0 |

33,3 |

43,8 |

16,7 |

31,3 |

|

35 лет и старше |

77,8 |

33,3 |

22,2 |

8,3 |

- |

58,3 |

|

Всего в исследовании |

41,6 |

31,3 |

40,9 |

35,5 |

17,4 |

33,2 |

В целом в исследуемой совокупности каждая четвертая женщина (24,2%) затруднилась ответить об удовлетворенности своими знаниями о контрацепции, остальные распределились поровну — на ответивших положительно (37,2%) и отрицательно (38,6%). Подобное положение дел обусловливает необходимость кропотливой работы медицинских и социальных служб по формированию грамотного контрацептивного поведения населения и повышению информированности женщин во всех вопросах охраны репродуктивного здоровья.

Таким образом, проведенное исследование раскрывает сущность репродуктивных установок современных женщин, на формирование которых оказывают непосредственное влияние меняющиеся моральные, социальные и экономические условия жизни.

В сложившихся социально-экономических условиях «абортное»11 поведение оказалось характерным прежде всего для женщин молодого возраста - от 15 до 24 лет (72,2%), незамужних (43,5%), состоящих в гражданском браке или проживающих совместно с мужчиной, т.е. без оформления брачных отношений (28,7%). А расплатой за ранние аборты, как известно, является нарастающее бесплодие. Ориентация на искусственное прерывание беременности - опасно устоявшаяся тенденция репродуктивных представлений современных женщин, а низкий уровень их информированности в вопросах контрацепции еще больше усугубляет обстановку. Поэтому необходима целенаправленная работа медико-социальных служб по формированию грамотного репродуктивного поведения.

Необходимо также формировать должное отношение женщин к своему здоровью как к основе полноценной жизни, психологического комфорта, подготовки к выполнению своих социальных ролей, среди которых важное место принадлежит материнству, при этом материнству не стихийному, случайному, а осознанному, желаемому 12.

На современном этапе социальная сущность семьи, семейно-брачные и семейно-бытовые отношения претерпели большие изменения, причем не в лучшую сторону. Поэтому представляется важной еще одна задача — сохранение «структуры» семьи, поскольку семья органически связана с важнейшим элементом развития общества - продолжением рода.