Репродуктивные стратегии российских женщин: результаты пилотного опроса

Автор: Русанова Нина Евгеньевна, Ожиганова Анна Александровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 4 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Сфера репродукции как составная часть здоровья населения сегодня медикализирована на всех этапах формирования репродуктивных решений - от зачатия до родов. Выбор репродуктивных стратегий происходит под влиянием двух полярных тенденций: повышения значимости новаторских методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и медико-ассоциированной репродукции (МАР) - с одной стороны, и роста популярности традиционных способов ведения беременности и родов, основанных на народном целительстве, йоге, восточной медицине и оздоровительных практиках, гомеопатии и подобном - с другой. Таким образом проявляются две стороны прокреативного поведения: как паттерны, отражающие биомедицинский подход, основанный на научных инновациях, так и социальные поведенческие модели, связанные с общественными представлениями о здоровье, благополучии и гендерных ролях. В статье представлены результаты пилотного опроса женщин репродуктивного возраста, проведённого в апреле 2022 г. посредством электронной анкеты. Исследование было сфокусировано на двух темах: ВРТ (информированность и отношение к различным программам) и беременность и роды (восприятие разных форм подготовки к родам, предпочтительная форма родов, отношение к медицинским вмешательствам в родовой процесс). Анализ данных показал, что репродуктивные намерения женщин остаются медикализированными и учитывают возможности ВРТ. Также результаты проведённого опроса подтверждают растущий запрос на гуманизацию родовспоможения, который проявляется в желании женщин тщательно подходить к организации собственных родов и команды помощников, посещать курсы для будущих родителей, быть более информированными и подготовленными.

Рождаемость, вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное оплодотворение, медикализация родовспоможения, подготовка к родам, доула

Короткий адрес: https://sciup.org/143179716

IDR: 143179716 | DOI: 10.19181/population.2022.25.4.5

Текст научной статьи Репродуктивные стратегии российских женщин: результаты пилотного опроса

Текущий этап развития народонаселения в России характеризуется индивидуализацией демографического поведения, при котором репродуктивные решения принимаются под влиянием двух полярных тенденций: повышения значимости новаторских методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и медико-ассоциированной репродукции (МАР), с одной стороны, и роста популярности альтернативных способов ведения беременности и родов, основанных на народном целительстве, йоге и проч., с другой. Этому способствовали постсоветские реформы системы общественного здравоохранения, расширившие не только коммерциализацию репродуктологической и акушерской помощи (появление частных роддомов и платных услуг в государственных роддомах), но и её контрольнобюрократические компоненты (дополнительные формы отчётности, усиление ответственности за врачебную ошибку) [1–4]. Программа родовых сертификатов (2006), адресованная женским консультациям, родильным домам и детским поликлиникам, способствовала повышению материальной заинтересованности медицинских учреждений в привлечении пациентов. Значительное распространение получила практика партнёрских родов (в соответствии со ст. 5 ФЗ № 323-ФЗ женщина может взять с собой на роды, в том числе по полису ОМС, отца ребёнка или иного члена семьи). Появились сертифицированные доулы1 — профессиональные помощницы в течение всего перинатального периода, то есть до, во время и после родов [5]. В настоящее время 30% всех родов в Москве и более 70% в отдельных роддомах Москвы и Санкт-Петербурга проходят в присутствии партнёра2. Род- дома стали более открытыми: они проводят встречи и конференции с участием будущих родителей, школы подготовки к родам и курсы по грудному вскармливанию, что отвечает требованиям наиболее информированных и ответственных пациенток [2; 6; 7]. При этом, хотя домашнее акушерство в России квалифицируется как «незаконное занятие частной медицинской практикой» (ст. 235 УК РФ), лицензирование акушерской деятельности вне медицинских учреждений не осуществляется, сознательные домашние роды практикуются, особенно в крупных городах, но их число неизвестно, поскольку подобная статистика не ведётся [8].

Положение об информированном добровольном согласии (ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») позволило женщинам оформлять отказы от нежелательных, по их мнению, медицинских манипуляций. Актуальность такой возможности объясняется стремлением женщин избежать «акушерской агрессии и насилия в родах», ассоциируемой с организацией родовспоможения в патерналистской советской системе здравоохранения: необоснованные экстренное кесарево сечение, ро-довозбуждение, родостимуляция и другие «ятрогенные, ничем не обоснованные действия, направленные якобы на пользу, но в результате приносящие только вред» из-за увеличения осложнений беременности и родов, роста перинатальной, младенческой, материнской заболеваемости и смертности. [9, с. 17]. В настоящее время в международной практике понятие «акушерская агрессия» включает любые формы негуманного отношения, с которым сталкиваются женщины в роддомах [10, с. 7; 11], в связи с чем сформировались такие понятия, как «акушерская модель помощи», «непрерывное акушерское сопровождение», «гуманизация родовспоможения», отражённые в рекомендациях ВОЗ, призывающих к соблюдению в акушерской практике принципов гуманизма, уважения к личности, прав женщины [12].

В России усиливается количественное и, еще больше, качественное, влияние ВРТ на рождаемость, а анализ литературы показывает увеличивающееся многообразие социально-экономических аспектов вспомогательной репродукции [13]. ВРТ существуют в мире более 40 лет, и за это время они заметно изменили рождаемость, позволив реализоваться репродуктивным потребностям населения, соответствующим второму демографическому переходу, таким как откладывание рождений на более старшие возраста и полный отказ от материнства, а также выбор времени рождения детей и их биологических характеристик. В 2019 г. в России работало 299 центров ВРТ, которые провели 165463 циклов ЭКО (в 2018 г.— 158815 циклов; годовой прирост составил +4,2%), т.е. 1128 циклов на 1 млн населения (в 2018 г.— 1082 цикла; +4,3%), и хотя доля официально учтённых ЭКО-новорождённых не превышает 2,4% родившихся в год (при зарегистрированном максимуме 6% в Дании), общая динамика позитивна: за 1995–2019 гг. учтено 1067514 циклов ВРТ, в результате которых на свет появилось 299349 ЭКО-новорождённых3. а по абсолютному числу циклов Россия занимает третье место в мире после США и Японии4. Анализ Национальных регистров ВРТ за 1995–2019 гг. показал, что рост числа ЭКОноворождённых существенно превышал аналогичный показатель для «естественных рождений»: СКР вырос на 12,49%, доля ЭКО-рождений — в 66,07 раз, общее число родившихся — на 8,6%, число «естественных рождений» — на 6,0%5. Однако имеет место ускоренный рост числа циклов ЭКО, не обусловленных медицинской не- обходимостью: в 2005 г. соотношение между циклами ЭКО и впервые установленным диагнозом «бесплодие» составляло 1:3, в 2013 г.— 1:1, в 2016 г.— 1,3:1, в 2019– 1,99:16. Повышение доступности ВРТ является одной из мер российской пронаталь-ной демографической политики: в 2011 г. пациенты оплачивали 82,45% всех циклов ЭКО, остальные финансировались путём квотирования высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), а после включения в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) их доля заметно снизилась и в 2017 г. составила 53,5%7. Хотя перечень показаний для ЭКО расширяется, в программу государственных гарантий вошла криоконсервация эмбриона и криопересадка. Остаются «лишние» циклы, которые реализуются в коммерческих программах ВРТ либо используются в исследовательских целях.

Источники данных и методология

Исследование основано на данных пилотного опроса, проведённого в апреле 2022 г. посредством электронной анкеты, ориентированной на женщин репродуктивного возраста (n=54). Анкета распространялась в тематических группах, связанных с вопросами материнства, в социальных сетях и центрах подготовки к родам (через руководителей родительских центров), а также среди немедицинских перинатальных специалистов: доулам, ведущих курсов подготовки к родам, перинатальных психологов, акушеров (кроме врачей акушеров-гинекологов).

Вопросы анкеты включали социальнодемографические показатели (пол, возраст, уровень образования, занятость, состояние в браке, наличие детей) и вопросы о взглядах и представлениях относительно существующих в России родовых прак- тиках. Основная часть включала два блока вопросов: первый касался информированности о ВРТ и отношения к различным программам ВРТ, второй — беременности и родов (отношение к медицинским манипуляциям, подготовке к родам, предпочтительная форма родов). Анализ материалов позволил узнать, как опрошенные женщины оценивают существующие репродуктивные практики, какие из них воспринимаются позитивно, какие вызывают отрицание, какие они лично готовы применять. Поскольку выборка является небольшой и не вполне репрезентативной, использовались описательные методы.

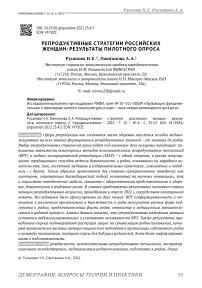

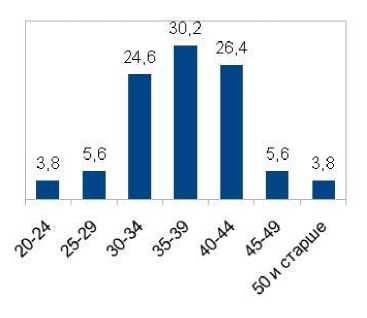

Среди опрошенных 76% опрошенных находились в возрасте 30-44 лет, вклад которого в рождаемость последних лет заметно вырос (рис. 1а). 83% респондентов состояли в браке, 9% разведены, 7% не замужем; 85% респондентов имели образование уровня специалитета и выше, по 4% — бакалавриата или среднего профессионального образования, либо учёную степень (рис. 1б). Работа 56% опрошенных не связана с репродуктивной сферой, 20% — доулы, 7%—перинатальные психологи, 6%—ведущие курсов подготовки к родам, 4%—акушерки, среди остальных — консультант по грудному вскармливанию, медицинский журналист, остеопат.

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту (а) и уровню образования (б), %

Fig. 1. Distribution of respondents by age (a) and level of education (b), % Источник: расчёты авторов по данным исследования.

б

Репродуктивные и «прородовые» стратегии российских женщин

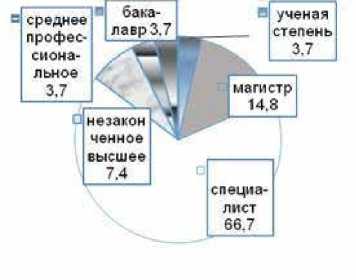

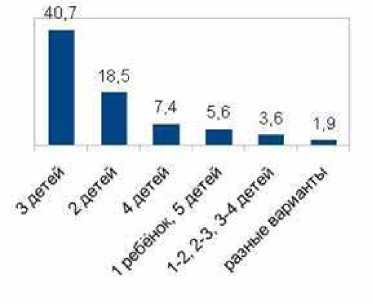

Информированность и отношение к ВРТ. Среди опрошенных оказалось лишь 9% бездетных женщин, 6% были беременны (одна из них третьим ребёнком), у остальных было от одного до пяти детей (рис. 2а). При этом 41% респондентов ответили, что хотели бы иметь троих детей, 19% — двоих, 7% — четверых, у остальных желаемое число широко варьировалось (рис. 2б).

65% респондентов были убеждены, что здоровье позволит родить им столько детей, сколько они захотят; 6% отметили, что надеются на это, но 20% признали, что проблемы со здоровьем не дадут им такой возможности. 59% респондентов отдали предпочтение ВРТ как самым эффективным методами лечения бесплодия. В то же время 56% поставили на первое место психотерапию, по 26% — остеопатию или китайскую медицину, а 20% — гомеопатию. Респонденты также предложили свои варианты ответов, среди которых: превентивная медици-

Рис. 2. Распределение респондентов по числу детей, биологическими родителями которых они являются (а) и желаемому числу детей (б), %

-

Fig. 2. Distribution of respondents by the number of children whose biological parents they are (a) and the desired number of children (b), %

Источник: расчёты авторов по данным исследования.

на; продукты питания без ГМО, пальмового жира, консервантов, эмульгаторов, химии и е-добавок, антибиотиков и гормонов; физическая активность; реабилитация. Данные опроса показали, что российские женщины в разной степени информированы о видах ВРТ: если об ЭКО знают почти все (98%), то о донорстве яйцеклетки — больше половины респондентов (58%). 15% респондентов ответили, что среди их родных и знакомых есть те, кто обращался к практике ВРТ, остальные подтвердили, что знают тех, кто делал ЭКО однократно (15%), дважды (17%), трижды (10%), даже 10 раз и больше (7%). 48% опрошенных отметили, что не готовы прибегнуть ни к какой из программ ВРТ, если окажется, что естественная беременность и роды им противопоказаны или физически невозможны (табл. 1).

Таблица 1

Какие программы ВРТ известны и какие готовы использовать, если естественная беременность и роды противопоказаны или физически невозможны

Table 1

What kinds of ART programs are known and what are ready to use if natural pregnancy and childbirth are contraindicated or physically impossible

|

Программа ВРТ |

Доля ответивших положительно, % |

|

|

Какие программы ВРТ известны |

Какие программы ВРТ готовы использовать, если естественная беременность и роды противопоказаны или физически невозможны |

|

|

ЭКО |

98,1 |

42,6 |

|

Донорство спермы |

94,3 |

9,3 |

|

Суррогатное материнство |

90,6 |

7,4 |

|

Криоконсервация |

73,6 |

25,9 |

|

Искусственная инсеминация |

71,7 |

24,1 |

|

Донорство эмбрионов |

71,7 |

3,7 |

|

Донорство яйцеклетки |

58,5 |

5,6 |

|

ИКСИ |

58,5 |

31,5 |

Источник: расчёты авторов по данным исследования.

Таким образом, актуальный опрос показал, что репродуктивные намерения женщин возраста активной репродуктивности в сегодняшней России остаются медикали-зированными и учитывают возможности ВРТ. Это в целом коррелирует с результатами, полученными во время электронного опроса студентов и аспирантов московского и новосибирского вузов в апреле-мае 2021 г., которые отразили значимость ВРТ в репродуктивных намерениях молодёжи (2/3 опрошенных студентов были в возрасте 18–20 лет). Однако лишь 64,7% женщин более старших возрастов считают, что здоровье позволит родить им столько детей, сколько они сами хотят, и 5,5% надеются на это, тогда как среди студентов таких было 91,8%. % студентов не имеют среди своих родных и знакомых реальных примеров обращения к ВРТ, но 56,5% из них готовы сами использовать ЭКО, если естественная беременность и роды будут им противопоказаны или физически невозможны [13]; по опросу 2022 г. таких было 42,6% (табл. 1). Существенная доля женщин, отрицающих возможность применения ВРТ лично для себя, может быть связана с тем, что респонденты изначально мотивированы на нетрадиционную медицину и немедицинские практики.

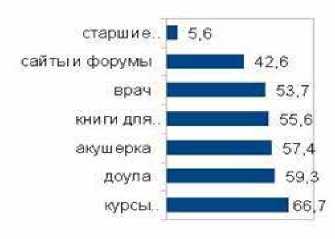

Беременность и роды: запрос на гуманизацию медицинской помощи и индивидуализацию заботы. Данные опроса подтвердили растущую популярность курсов подготовки к родам [14], а также стремление женщин тщательно подходить к организации собственных родов, выбору помощников и места родов [2; 6; 7]. 63,5% респондентов ответили, что посещали курсы подготовки к родам во время беременности. Подавляющее большинство опрошенных отметили разные варианты подготовки к родам, которые они считают необходимыми. Лишь 3,7% женщин ответили, что к родам никак не нужно готовиться, а одна из респонденток уточнила свою позицию следующим образом: «Можно не готовиться и родить прекрасно. А можно всё вышеперечисленное «сдать на отлично» и в родах получить травму».

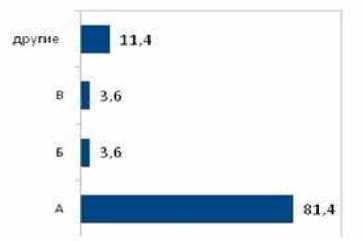

Варианты предпочтительных форм подготовки к родам включали занятия медицинской стороной вопроса (анализы, обследования и т.д.), организационную подготовку (поиски врача, акушерки, роддома), информационную подготовку (знание о беременности, физиологии и патологии родов), физическую подготовку (гимнастика, плавание, дыхательные упражнения, закаливание, диета…) и психологическую подготовку (отношение к боли, положительный настрой, настрой на ребёнка, на «женские» проблемы) (комплекс «А»). 81,4% респондентов отметили все предложенные варианты, показывая тем самым, что считают необходимой всестороннюю подготовку. 3,6% ответивших выбрали только информационную и психологическую подготовку, либо организационную, информационную, физическую и психологическую подготовку (комплексы «Б» и «В»). «Другие» ответы в равных долях (по 1,9%) включают такие варианты как медицинская и информационная подготовка; только медицинская подготовка; информационная и физическая подготовка; информационная, физическая и психологическая подготовка; физическая подготовка (рис. 3).

Анализ ответов на вопрос, касающегося источников знания и беременности и родах, позволяет понять, как формируется авторитетное знание в этой области [15]. Такие «традиционные» способы получения этого знания, как старшие родственницы и подруги отметили лишь 5,6% и 14,8% респондентов соответственно. Большинство опрошенных отдало предпочтение курсам подготовки к родам (66,7%), доулам (59,3%), акушеркам (57,4%), врачам (55,6%), сайтам и форумам (46,3%), книгам для будущих родителей (55,6%). Эти данные подтверждают, что женщины, как правило, обращаются к нескольким источникам информации одновременно, при этом распределение ответов показывает, что они склонны доверять в большей степени доулам, чем врачам. Лишь одна из респонденток выразила несогласие с приведёнными вариантами ответов, уточнив,

а

Рис. 3. Распределение респондентов по числу ответов на вопрос о том, что (кто) является для них ценным источником знаний о беременности и родах (а) и какие формы подготовки к родам считают необходимыми (б), %

б

-

Fig. 3. Distribution of respondents by the number of answers to the question of what (who) is a valuable source of knowledge about pregnancy and childbirth for them (a) and what forms of preparation for childbirth are considered necessary (b), %

Источник: расчёты авторов по данным исследования.

для неё главным источником знания о беременности и родах служит её «женская природа».

Прородовые стратегии, то есть выбор места, способа и участников процесса родовспоможения у абсолютного большинства опрошенных предполагают роддом, хотя в разных вариантах, из которых наиболее предпочтительны контракты (59,4%): с врачом, акушеркой и доулой (31,5%); с врачом и акушеркой (9,3%) либо с индивидуальной акушеркой (7,4%); с врачом, акушеркой, доулой и мужем либо только с врачом (по 3,7%); с врачом, доулой и мужем либо с врачом и доулой (по 1,9%).20,5% респондентов выбрали роды по ОМС, из которых 9,3% — с доулой, 5,6% — с мужем. 20,1% респондентов отдали предпочтение домашним родам, которые как способ родовспоможения в России не лицензируются и применяется без официального разрешения. Это свидетельствует как о популярности и доступности платного сектора общественного здравоохранения, так и, в определённом смысле, об индивидуальном подходе к родам как к альтернативной медицинской услуге, а не как к обязательной медицинской помощи — выбор прородовых стратегий во многом определяется доверием респон- дентов к конкретным практикам и перинатальным специалистам.

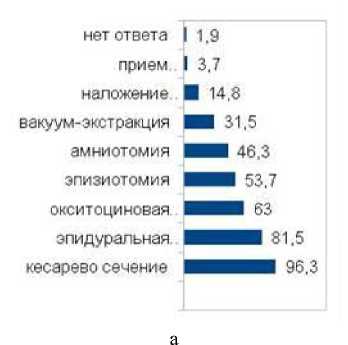

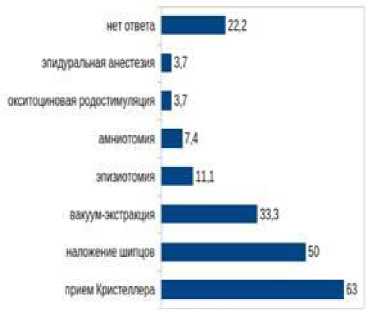

Для выявления отношения респондентов к «естественным»/физиологиче-ским родам, исключающим медицинское вмешательство, и «акушерской агрессии» в узком значении этого понятия, то есть избыточному и неоправданному медицинскому вмешательству [9], были предложены следующие вопросы: «Какие медицинские манипуляции Вы считаете допустимыми при наличии показаний? Какие медицинские манипуляции Вы считаете недопустимыми ни при каких обстоятельствах?». Из предложенных вариантов наиболее распространённых медицинских манипуляций в родах — кесарево сечение, окситоциновая родостиму-ляция, амниотомия, эпизиотомия, вакуум-экстракция, наложение щипцов, «приём Кристеллера» (выдавливание ребёнка на потужном периоде — запрещён в акушерской практике России и большинства стран) и эпидуральная анестезия — самым лояльным было отношение к операции кесарева сечения и эпидуральной анестезии: 91,8% и 84,7% соответственно ответили, что они допустимы при наличии медицинских показаний (рис. 4а). Наиболее негативно женщины относятся к приёму Кристеллера и наложению щипцов, которые считаются недопустимыми ни при каких обстоятельствах (рекомендовано заменить их вакуум-эстракцией) (рис. 4б). Эти ответы показывают доста точно высокую информированность женщин о медицинских аспектах родов и состоянии современного родовспоможения, ориентированного на доказательную медицину.

Рис. 4. Распределение респондентов по числу ответов на вопрос о допустимости (а) и недопустимости (б) медицинских манипуляций при родах, %

б

-

Fig. 4. Distribution of respondents by the number of answers to the question about the permissibility (a) and inadmissibility (b) of medical manipulations during childbirth, %

Источник: расчёты авторов по данным исследования.

Ответы на вопрос о родах после применения ЭКО также показали высокую информированность респондентов: абсолютное большинство опрошенных считает, что роды могут быть естественными (физиологическими) в случае зачатия при помощи ЭКО, и только 1% придерживается распространённого ранее представления о том, что в таких случаях роды могут произойти только при помощи кесарева сечения. Это может косвенно свидетельствовать о росте восприятия ВРТ как необходимого компонента современной рождаемости, и максимальном приближении процедур ЭКО к естественному зачатию.

Заключение

Современная индивидуализация демографического поведения предполагает учёт разнообразных аспектов, обусловливающих репродуктивный выбор. На этапе принятия решения о зачатии особое значение придаётся ВРТ, которые позволяют наметить время родительства, устранить риски для здоровья матери и ребёнка, нивелировать влияние инфертильности и субфертильности. Затем на первый план выходят практики ведения беременности и родовспоможения, которые в России имеют патерналистские традиции, заложенные советской системой здравоохранения. Только в последние годы они стали уступать место альтернативному контролю со стороны женщины, что можно объяснить повышением общей образованности и информированности населения — с одной стороны, и появлением услуг, предоставляемых в ответ на соответствующие запросы — с другой.

Этот процесс гуманизации сферы охраны материнского здоровья развивается в соответствии с международными трендами, ориентированными на более гу- манный подход, о чём свидетельствуют, в частности, новые клинические рекомендации. Помимо таких рекомендаций, как выжидательная тактика ведения родов, свободное поведение рожениц во время схваток и потуг, немедикаментозное обезболивание, в них говорится о преимуществах «комплексной подготовки к родам с целью снижения тревоги и страха перед родами, и увеличения вероятности успешных влагалищных родов и грудного вскармливания» 8.

Данные проведённого опроса подтверждают растущую популярность курсов подготовки к родам, отражающую стрем- ление женщин быть более информированными и всесторонне подготовленными, вступить в «борьбу за контроль» над своими родами с медицинскими специалистами [16, с. 202; 17; 18]. Растущий запрос на гуманизацию родовспоможения находит отражение в желании женщин тщательно подходить к организации собственных родов и команды помощников, включающей врача, индивидуальную акушерку, доулу и других партнёров и помощников [2; 6; 7]. Всесторонняя подготовка к родам и партнёрское сопровождение служит задаче страхования всевозможных рисков, в первую очередь — риска «акушерской агрессии», в том числе, избыточной медика-лизации, воспринимающейся как угроза здоровью матери и ребёнка.

Список литературы Репродуктивные стратегии российских женщин: результаты пилотного опроса

- Rivkin-Fish, M. Women's Health in Post-Soviet Russia: The Politics of Intervention / M. Rivkin-Fish.—Bloomington : Indiana University Press, 2005.— 253 p.

- Тёмкина, А. А. Медикализация репродукции и родов: борьба за контроль / А. А. Темкина // Журнал исследований социальной политики.— 2014. — № 12(3).— С. 321-336.

- Новкунская, А. Институциональные разрывы преемственности в российском родовспоможении / А. Новкунская // Критическая социология заботы: перекрёстки социального неравенства / ред. Е. Бороздина, Е. Здравомыслова, А. Тёмкина. — Санкт-Петербург : Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2019. — С. 58-87.

- Litvina, D., Novkunskaya, A., Temkina, A. Multiple vulnerabilities in medical settings: invisible suffering of doctors / D. Litvina, A. Novkunskaya, A. Temkina // Societies. — 2020. No. 10(1). — P. 5. DOI: 10.3390/soc10010005

- Ожиганова, А.А. Труд доулы, публичный и интимный: профессиональная забота, самоорганизация и активизм / А. А. Ожиганова // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.— 2021.— № 3. — С. 200-225. D0I:10.14515/monitoring.2021.3.1903;

- Тёмкина, А. А. «Экономика доверия» в платном сегменте родовспоможения: городская образованная женщина как потребитель и пациентка / А. А. Тёмкина // Экономическая социология.— 2017.— № 18(3).— С. 14-53. DOI: 10.17323/1726-3247-2017-3-14-53;

- Тёмкина, А. А. Будущая мать как социальный исследователь / А. А. Тёмкина // Антропологический форум.— 2018.— 37. — С. 197-230.

- Ожиганова, А. А. «Чего хотят женщины»: мотивы отказа от роддома в пользу домашних родов / А. А. Ожиганова // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены.— 2019.—№ 2. — С. 263-281. DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.12;

- Радзинский, В.Е. Акушерская агрессия / В. Е. Радзинский.—Москва : Status Praesens, 2011.— 872 с.

- Шимонович, Д. Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин / Д. Шимонович. — Нью-Йорк: Генеральная Ассамблея ООН, 2019.—URL: https://undocs. org/ru/A/74/137 (дата обращения: 10.08.2022).

- Davis-Floyd, R. Sustainable Birth Care in Disaster Zones / R. Davis-Floyd, R. Lim, V. Penwell, T. Ivry // Low-Tech, Skilled Touch // In Sustainable Birth in Disruptive Times / eds. K. Gutschow, R. Davis-Floyd, B. A Daviss. — New York : Springer, 2021. — Р. 261-276.

- Исупова, О.Г. Восприятие вспомогательных репродуктивных технологий российской студенческой молодёжью / О. Г. Исупова, Н. Е. Русанова // Народонаселение.— 2021.— Т. 24.—№ 4. — С. 34-46. DOI: 10.19181/population.2021.24.4.3;

- Русанова, Н.Е. Социально-демографические особенности прокреативного поведения в условиях рутинизации вспомогательных репродуктивных технологий / Н. Е. Русанова, О. Г. Исупова // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология.— 2021. — Вып. 3. — С. 361-369. DOI: 10.17072/2078-7898/2021-3-361-369;

- Ожиганова, А. А. «Сознательные родители и пациенты»: что изучают на курсах подготовки к родам/ А. А. Ожиганова // Журнал исследований социальной политики.—2022. — Т. 20.— № 2 — С. 229-246. DOI: 10.17323/727-0634-2022-20-2-229-246;

- Jordan, B. Authoritative Knowledge and Its Construction / B. Jordan // Childbirth and authoritative Knowledge: Cross-Cultural Perspectives / eds. R. Davis-Floyd and C. Sargent. — Berkeley : University of California Press, 1997. — Р. 55-79.

- Sargent, C.F. Ways of Knowing about Birth in Three Cultures / C. F. Sargent, G. Bascope // Childbirth and authoritative Knowledge: Cross-Cultural Perspectives / eds. R. Davis-Floyd and C. Sargent.— Berkeley : University of California Press, 1997. — Р. 183-208.

- Lock, M. Medicalization and the Naturalization of Social Control, Encyclopedia of Medical Anthropology / M. Lock// Health and Illness in the World's Cultures, Vol. I. / eds. C. R. Ember and M. Ember.—New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. — Р.116-125.

- Davis-Floyd, R. The technocratic, humanistic, and holistic paradigms of childbirth / R. Davis-Floyd //International Journal of Gynecology&Obstetrics.— 2001. — No. 75. — P. 5-23.