Репродуктивные установки молодых сельских женщин Республики Татарстан

Автор: Шадриков Александр Валерьевич

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 1 (106) т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современном сельском обществе наблюдается демографический кризис, обусловленный падением уровня рождаемости и снижением суммарного коэффициента рождаемости. Важная роль в повышении количества рождений на сельских территориях принадлежит категории женщин более молодого репродуктивного возраста. Цель статьи - изучение репродуктивных намерений и предпочтений молодых сельских женщин Татарстана, выявление причин откладывания рождений и степени влияния мер государственной поддержки. Материалы и методы. Материалами послужили результаты социологического исследования, проведенного в Республике Татарстан в 2018 г. Для расчетов использовались показатели статистики; применялись системный и сравнительный методы анализа. Результаты исследования. Выявлено наличие устойчивых субъективных предпочтений молодых сельских женщин Татарстана иметь двух и более детей; подтверждена также неоднородность репродуктивных установок сельского сообщества. Определены причины откладывания рождения детей у сельских женщин. Сделана оценка определенных резервов увеличения рождаемости. Оценены меры государственной поддержки, влияющие на повышение уровня рождаемости. Обсуждение и заключение. Повышение рождаемости в Республике Татарстан во многом зависит от количественных и качественных показателей численности сельских женщин репродуктивного возраста, а также от мер, предпринимаемых государством для стимулирования рождаемости и повышения репродуктивных установок данной категории. Материалы исследования будут полезны для глав муниципальных районов, руководителей государственных структур, ученых, а также при разработке федеральной и региональной стратегий по вопросам демографического и семейного развития, реализации Национального проекта «Демография».

Рождаемость, молодая сельская женщина, репродуктивные намерения, ресурс мотивации, модель идеальной семьи, репродуктивные предпочтения, государственные меры повышения рождаемости, демография, республика татарстан

Короткий адрес: https://sciup.org/147222801

IDR: 147222801 | УДК: 618.179:614.2:711.43(470.41) | DOI: 10.15507/2413-1407.106.027.201901.122-137

Текст научной статьи Репродуктивные установки молодых сельских женщин Республики Татарстан

Введение. Сельские женщины обладают недооцененным потенциалом достижения демографической устойчивости сельских территорий Российской Федерации. Во-первых, благодаря населенности сельских районов обеспечивается территориальная и продовольственная безопасность страны. Во-вторых, значимые демографические события в молодых сельских семьях происходят раньше, чем в таких же городских, - более ранний возраст рождения первых и последующих детей. За счет самых молодых возрастных групп (до 25 лет) сельские территории обеспечи- вают более высокий уровень рождаемости, чем городские1. Молодые люди, состоящие в браке и проживающие в сельской местности, отличаются активными стратегиями поведения в отношении улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности своей семьи и развития своего села.

К сожалению, в настоящее время наблюдается ситуация перехода от двухдетной модели семьи к однодетной или бездетной [1]. Этот процесс затронул и сельские территории. На современном этапе весьма актуально изучение репродуктивных установок сельских молодых женщин Республики Татарстан, поскольку впервые за много лет в 2016 г. суммарный коэффициент рождаемости городского населения превалирует над данным показателем сельского населения.

Существует большой пласт работ по изучению репродуктивных установок населения и некоторых социально-демографических групп, однако исследований отдельной категории молодых сельских женщин почти не проводилось. В то же время требуется глубокий анализ репродуктивных предпочтений сельских женщин, находящихся в более молодом фертильном возрасте. Целью исследования является изучение репродуктивных установок молодых сельских женщин, а также выявление степени влияния мер государственной поддержки на уровень рождаемости.

Обзор литературы. В работах российских демографов проанализирована роль государственной демографической и социальной политики в формировании репродуктивного поведения населения и показано, как государство конструирует демографические процессы, интегрируя меры, стимулирующие рождаемость2 [2-4]. В исследованиях Л. П. Шахотько установлена роль структурно-демографических, социально-экономических, образовательных, жилищных и иных факторов, детерминирующих развитие демографических процессов в Республике Беларусь [5].

Одним из главных демографических показателей любой страны и региона является уровень рождаемости, на который оказывают влияние репродуктивные установки населения, в частности молодежи. Современными учеными измерение репродуктивных установок осуществляется посредством применения трех показателей: идеальное, желаемое и ожидаемое число детей.

Понятие «репродуктивные установки» взаимосвязано с категорией «социальная установка» и выражается в ценностном отношении к какому-либо социальному объекту. В социологии данное определение одним из первых было дано У. Томасом и Ф. Знанецким. Они акцентри- ровали внимание на ценности, рассматривая ее в качестве объективной стороны социальной установки. По мнению ученых, установка выступает в качестве индивидуального (субъективного) отношения к объекту и определяется как ценность в конкретной социальной группе3.

В зарубежном научном пространстве проблематика репродуктивных намерений затрагивает влияние религиозного фактора4, изучение трансформации ожиданий мужчин и женщин о размере их семьи в течение семейной жизни5 [6; 7], вопросы валидности прогнозов репродуктивных планов6. На основе результатов панельных обследований можно сделать вывод об изменчивости репродуктивных установок в течение жизненного цикла каждого человека. Образование, занятость, брачное состояние являются факторами, которые влияют на характер репродуктивных установок самого респондента и на предпочтения его партнера.

Представители отечественной школы социологии семьи (А. И. Антонов, В. А. Борисов, В. Н. Архангельский, А. Б. Синельников, В. М. Мед-ков и др.) в своих работах анализировали репродуктивные установки населения. Еще в 1970 г. под руководством А. И. Антонова были проведены исследования, заложившие основы концепции ослабления потребности личности и семьи в детях. В. М. Медков рассматривает понятие «репродуктивная установка» в качестве психического регулятора поведения индивида, согласующего действия в разных сферах жизни индивида и формирующего определенный паттерн, выражающийся в желании родить конкретное число детей7.

Среди работ российских ученых можно отметить статьи О. Н. Ка-лачиковой [8], Е. В. Волченковой [9], Л. Г. Хадиевой8, П. А. Амбаро-вой, А. И. Фарафановой9, А. О. Тындик [10], Я. А. Скрябиной10. Так, Я. А. Скрябина рассматривает факторы репродуктивного поведения на- селения и рождаемость России в условиях трансформационной экономики, среди которых автором выделяются исторические, культурно-цивилизационные, социально-психологические и социально-экономические. О. Н. Калачикова конкретизирует факторы, способствующие реализации репродуктивных установок личности: брачное состояние, материальное положение, жилищные условия, качество медицинских и образовательных услуг. А. О. Тындик констатирует, что в современном российском обществе преобладает тенденция к формированию двухдетной модели семьи.

Изучению репродуктивных установок сельского населения посвящена статья И. А. Бегининой и Т. А. Калугиной [11]. В результате социологического исследования авторы выявляют репродуктивные установки сельских женщин Саратовской области на основе раскрытия главных жизненных ценностей женского контингента. Ученые приходят к выводу, что дети занимают только третье место в структуре жизненных ценностей после здоровья и семьи.

В настоящее время процесс урбанизации стал причиной изменения образа жизни сельского населения, а также быстрого проникновения малодетного типа репродуктивного поведения в сельские территории. Австрийский ученый П. Макдональд считает, что «“зоной безопасности” является уровень рождаемости, превышающий 1,5 ребенка, рожденных одной женщиной»11. На начало 2018 г. в Республике Татарстан суммарный коэффициент рождаемости составил 1,531 и достиг самого минимального показателя за 20 лет. Среди доминирующих причин снижения уровня рождаемости на селе следует отметить процесс старения населения, уменьшение доли женщин репродуктивного возраста и снижение количества молодежи.

Научный вклад в изучение молодежи в качестве важного ресурса воспроизводства сельского населения внесли С. А. Решетникова, А. М. Сергиенко, С. Ю. Барсукова, О. А. Иванова и др. По мнению С. А. Решетниковой, изменение таких показателей, как социальное самочувствие, материальный, социальный статус, установки на рождение детей, миграционные намерения сельской молодежи, являются главными при оценке эффективности практик социальной поддержки данной категории [12].

Материалы и методы. Материалами исследования послужили результаты микрообследования репродуктивных планов молодых сельских женщин, проведенного при участии автора в 2018 г. в Арском, Буинском, Альметьевском, Тукаевском, Новошешминском и Мензелинском муниципальных районах Республики Татарстан (по два муниципальных района из Казанской, Альметьевской и Камской агломераций12). Был применен метод анкетирования, использовались системный и сравнительный методы анализа. Репрезентативная выборка составила 701 чел. (объектом исследования стали молодые сельские женщины в возрасте от 15 до 29 лет), из них 38,4 % в возрасте 15-19 лет, 28,8 - 20-24 и 32,8 % - 25-29 лет.

Информационной базой анализа и расчетов выступили показатели статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

Главная задача социологического исследования молодых сельских женщин Татарстана - выявление потенциала рождений у данной социально-демографической группы, факторный анализ намерения родить ребенка у молодой сельской женщины. Данные, полученные в процессе опроса, позволяют сформировать предложения по корректировке мер государственной поддержки молодых сельских женщин с детьми.

Результаты исследования. На сельских территориях Республики Татарстан на начало 2017 г. проживали 467 795 женщин - 12 % от всего населения республики, 22,4 % от численности всего женского населения республики13.

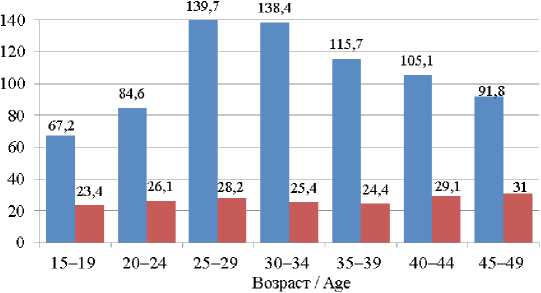

В сельских районах республики проживают 188 тыс. женщин репродуктивного возраста (15-49 лет). Если мы сравним доли возраст ных подгрупп, являющихся потенциальными матерями, то увидим, что в городе велика группа непосредственно молодежи, а в сельской местности в одинаковых долях представлены девочки-подростки, молодежь, женщины среднего и позднего среднего возраста (рисунок).

Сельские женщины (по Республике Татарстан и Российской Федерации в целом) в полной мере реализуют свой репродуктивный потенциал. По расчетам В. Н. Архангельского, суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, которое одна женщина родила за всю жизнь) на селе в 2014 г. был на 47,5 % выше, чем в городе. Однако, в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, с 2015 г. демографическая ситуация существенно меняется. В этом году в Республике Татарстан наблюдались практически равные показатели суммарного коэффициента рождаемости в городской и сельской местности, а с 2016 г. данный коэффициент в городе стал выше (табл. 1). За 18 лет (с 1990 г.) суммарный коэффициент рождаемости среди сельского населения достиг своего минимального показателя.

Город / City ■ Село / Village

Рисунок. Возрастная структура женщин репродуктивного возраста в Республике Татарстан на 2016 г.14 (тыс. чел.)

Figure. Age structure of women of reproductive age in the Republic of Tatarstan for 2016 (thousand people)

Таблица 1. Суммарный коэффициент рождаемости в городских и сельских территориях Республики Татарстан в 2012-2017 гг.

Table 1. Total fertility rate in urban and rural areas in the Republic of Tatarstan in 2012-2017

|

Годы / Years |

Городские территории / Urban areas |

Сельские территории / Rural areas |

Все население / Population as a whole |

|

2012 |

1,725 |

2,088 |

1,796 |

|

2013 |

1,743 |

2,203 |

1,832 |

|

2014 |

1,752 |

2,224 |

1,844 |

|

2015 |

1,852 |

1,877 |

1,863 |

|

2016 |

1,872 |

1,752 |

1,855 |

|

2017 |

1,674 |

1,531 |

1,652 |

В 2017 г. число рождений на сельских территориях региона составило 7 942 чел., что на 14,5 % ниже показателя 2016 г.15. С каждым годом средний возраст матери в сельской местности стабильно рос и к 2017 г. достиг показателя 28,4 лет.

14 По данным Татарстанстат.

Больше половины опрошенных молодых сельских женщин не замужем, четверть состоят в зарегистрированном и 6,2 % - в незарегистрированном браке. Большинство опрошенных на данный момент не имеют детей, у 12,7 % - один ребенок, у 6,9 - двое детей и у 1 % - трое и более детей. Распределение количества детей по возрастным группам приведено в таблице 2.

Таблица 2. Соотношение возраста матерей и количества детей, %

Table 2. The ratio of the age of mothers and the number of children, %

|

Количество детей / Number of children |

Возраст / Age |

||

|

15-19 |

20-24 |

25-29 |

|

|

Нет детей / No children |

98,9 |

93,1 |

44,7 |

|

1 ребенок/ 1 child |

1,1 |

6,4 |

31,6 |

|

2 детей / 2 children |

0 |

0,5 |

20,6 |

|

3 и более детей / 3 or more children |

0 |

0 |

3,1 |

|

Итого / Total |

100 |

100 |

100 |

Анализ полученных данных показал, что среди молодых сельских женщин высока доля тех, кто еще не реализовал свой репродуктивный потенциал. Согласно статистическим данным по миграции, возрастная группа женщин 15-29 лет составляет одну из самых многочисленных в плане выбытия среди всей совокупности женского населения республики. В 2017 г. миграционное сальдо в данной возрастной группе составило 1 054 чел.16.

Данные социологического исследования репродуктивного поведения женщин позволяют определить социальные нормы детности у молодых сельских женщин. Анализ ответов на прожективный вопрос о желаемом количестве детей (включая имеющихся) при наличии всех необходимых условий показал, что почти для половины молодых сельских женщин в качестве доминирующего идеала остается двухдетная семья, как и для населения многих стран во всем мире [13]. Почти не уступает и трехдетная модель семьи, 31,3 % молодых сельских девушек хотели бы иметь троих детей. У 6,7 % опрошенных желаемое число детей составляет от 4 до 12. Чайлдфри (отказ от рождения детей) не находит широкого рас-

Том 27, № 1, 2019 РЕГИОНОЛОГИЯ пространения среди молодых сельских женщин, и добровольную бездетность считают предпочтительной всего 2,8 % респондентов. Однодетную модель семьи рассматривают в качестве наиболее оптимальной 11,4 % опрошенных. Полученное распределение свидетельствует о чрезвычайной неоднородности репродуктивных установок сельского сообщества.

Итак, у молодых сельских женщин преобладают нормы двухдетно-сти. К таким же выводам приходят и другие исследователи: почти 60 % женщин предпочитают двухдетную модель семьи. Однако следует сделать поправку на то, что они не выделяют группы по критерию места проживания17. В ходе выборочного обследования репродуктивного здоровья в 2011 г., проведенного Федеральной службой государственной статистики (Росстат), были определены предпочтения российских женщин об идеальном размере семьи. По итогам исследования было выявлено, что 55 % женщин считают наличие двоих детей в семье идеальным, каждая пятая предпочитает родить троих детей. Лишь малая доля респондентов (8 %) желают иметь только одного ребенка или не иметь детей вообще18.

В рамках исследования были измерены общие и ближайшие репродуктивные намерения молодых сельских женщин Татарстана.

Общее намерение родить сейчас еще одного ребенка выразили почти треть опрошенных женщин, не намерены в ближайшем будущем иметь детей половина респондентов, каждая пятая пока не определилась в своих намерениях. Социальная реальность такова, что мужчина и женщина, проживающие совместно в браке либо без регистрации, могут иметь различные установки в вопросе времени рождения детей и их количества. На вопрос «Ваш партнер хочет (еще одного) ребенка?» больше половины опрошенных ответили утвердительно, пятая часть - отрицательно, 6,5 % респондентов заявили, что их партнеры не уверены в своем выборе, 22,1 % -не знают, какова позиция их партнера по этому вопросу. В большей степени готовы в ближайшем будущем родить еще одного ребенка те, у кого уже есть один ребенок. Это еще раз доказывает склонность сельского сообщества к двухдетной модели семьи. При этом намерение иметь еще одного ребенка в этом вопросе у мужчин выше, чем у женщин (70 % к 58 %). Среди бездетных пар желание завести ребенка изъявляют всего четверть опрошенных. В последнюю категорию входит более молодая группа женщин, еще не окончивших учебу.

Желание родить ребенка в ближайшие три года выразили 39,7 % опрошенных, остальные высказались отрицательно. Зависимость желания завести ребенка в течение ближайших трех лет от числа имеющихся уже детей показана в таблице 3.

Таблица 3. Дифференциация намерения родить ребенка в ближайшие три года у молодых сельских женщин Татарстана в зависимости от их родительского статуса на момент опроса, %

Table 3. Differentiation of intention to have a child within the next three years among young rural women in the Republic of Tatarstan, depending on the parental status at the time of the survey, %

|

Нет детей / No children |

1 ребенок/ 1 child |

2 детей / 2 children |

3 детей / 3 children |

4 и более детей / 4 or more children |

|

61,2 |

43,0 |

70,7 |

83,3 |

100 |

Общее намерение рожать детей в будущем выразили 72,4 % сельских женщин. В планах родить еще детей у 69,3 % из тех, кто уже имеет одного ребенка, 47,5 % - двоих, 40 % - троих и более детей. Наблюдается тенденция снижения желания иметь еще одного ребенка с увеличением количества уже имеющихся детей в семье.

Вопрос «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?» отражает среднее ожидаемое число детей - планы супругов о рождении конкретного количества детей в текущих социально-экономических условиях семьи. Микрообследование молодых сельских женщин позволяет сформировать прогноз тенденций рождаемости. Половина опрошенных намерены иметь двоих детей, больше четверти - троих, 6 % -четверых и более детей; 13,4 % респондентов считают, что не стоит рожать более одного ребенка, 2,5 % - не намерены рожать детей вообще.

На желание опрошенных женщин иметь не менее двух детей в большей степени влияют два фактора: 1) желание супруга/партнера иметь второго ребенка; 2) чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, первый ребенок хотел брата/сестру. Менее половины опрошенных отметили, что улучшение материального положения семьи никак не повлияло на их решение. 38,7 % респондентов считают, что решающим фактором выбора двухдетной модели не может выступать желание решить жилищные проблемы, используя государственную поддержку (материнский капитал). Более трети респондентов отметили, что на их решение родить ребенка очень сильно повлияло желание укрепить семью, однако почти столько же опрошенных заняли противоположную позицию. Каждая пятая женщина заявила, что второй ребенок в их семье появился в результате незапланированной беременности. Только в 7,1 % семьях существует установка на многодетность.

Среди причин, мешающих сельским женщинам иметь желаемое количество детей, на первое место выходит материальное положение (финансовые, жилищные трудности), на втором месте - семейная сфера (отсутствие супруга/партнера, сложные отношения в семье, нежелание супруга/партнера иметь детей), на третьем - профессиональная сфера

(желание построить карьеру, большая занятость, трудности совмещения работы с уходом за детьми), на четвертом - состояние здоровья, на последнем месте - доступ к услугам (трудности с устройством ребенка в дошкольное образовательное учреждение, неудобный график работы).

Меры демографической политики являются одним из инструментов репродуктивного поведения семей.

В ходе эмпирических исследований большинство авторов делают выводы о положительном влиянии государственной политики, использующей финансовые стимулы, на рождаемость [14; 15]. Эффект от этого хоть и положительный, но не столь значительный. Кроме того, введение новых мер демографической политики способствует тому, что женщины планируют родить детей в более ранние сроки, чем они намеревались. Меры политики по регулированию рождаемости по способу воздействия делятся на экономические, административно-правовые и пропагандистские. Объективным фактором, определяющим рождение ребенка молодой женщиной, является размер доходов (как ее собственный, так и отца ребенка). Экономические меры по повышению рождаемости, которые являются объектом данной работы, вводятся для компенсации расходов на воспитание детей. К ним относятся социальные трансферты для семей с детьми, дифференциация налогов в зависимости от доходов, льготы и субсидии, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и пр.

Опрос молодых сельских женщин Татарстана позволил выявить комплекс разновекторных факторов, повлиявших на репродуктивное решение данной социально-демографической группы. С одной стороны, к ним относятся полностью монетарные ресурсы: а) пособие по беременности и родам и социальные выплаты женщинам с детьми возрастом до 1,5 лет - повлияли на 36 % респондентов; б) оплачиваемый отпуск, предоставляемый по уходу за ребенком одному из членов семьи, - на 32 %; в) возмещение стоимости и льготы при использовании услуг дошкольных образовательных учреждений - на 27 %; г) увеличение суммы социальных налоговых вычетов - на 22 %. В дополнение к монетарным государство выделяет разным категориям семей и матерей денежные ресурсы. К ним относятся: программа «Родовой сертификат», покрывающая свыше 90 % стоимости медицинских услуг по ведению беременности и медицинскому обслуживанию малыша в течение первого года его жизни (отметили 23 % опрошенных молодых сельских женщин); семейный капитал (47 %); получение земельного участка, позволяющее молодой многодетной семье улучшить качество своей жизни (42 % опрошенных).

Все же независимо от введенных новых мер демографической политики большинство опрошенных молодых сельских матерей родили столько детей, сколько и планировали. Только небольшой процент опрошенных считают, что меры по повышению рождаемости изменили их репродуктивные планы.

В 2018 г. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.02.2018 г. № 67 «О единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, при рождении ребенка» принято решение о единовременных выплатах женщинам, прожившим в сельской местности на территории Республики Татарстан не менее трех лет на момент обращения, в двух случаях: 1) женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка (единовременная выплата в размере 50 тыс. руб.); 2) женщинам в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка (100 тыс. руб.).

Можно считать данную меру поддержки сельских женщин эффективным ресурсом по повышению качества жизни молодой матери и ее ребенка. Эту инновацию можно отнести к инструментам по достижению устойчивого развития сельских территорий. Выделяемая сумма способна возместить ряд материальных затрат на первое время содержания ребенка.

Дискуссионным, на наш взгляд, остается вопрос о том, отразится ли она на интенсивности рождений. Новая мера действительно направлена на инициирование рождения детей молодыми женщинами села. В перспективе это может привести к омоложению материнства, смещению пика интенсивности рождений на группу до 24 лет - чем раньше сельская женщина родит первого ребенка, тем скорее она будет готова к появлению второго и последующих детей.

Итак, для повышения репродуктивных установок сельской молодежи в лице женского населения необходимо создать условия для снижения миграции молодых женщин из сельских территорий (жилье, образование, рабочие места и т. д.), а также вводить меры государственной поддержки сельских семей с детьми.

Обсуждение и заключение. Таким образом, по результатам исследования сделаны следующие выводы.

-

1. Выявлен тренд двухдетной модели семьи у молодых сельских женщин Татарстана, что свидетельствует о наличии определенного резерва для роста рождаемости в ближайшее время. Треть опрошенных готовы родить троих детей, что очень важно для повышения суммарного коэффициента рождаемости в сельских территориях.

-

2. Главной причиной откладывания рождения детей у молодых сельских женщин являются материальные трудности. Это говорит о недостаточном объеме материальной помощи женщинам с детьми, предусмотренном мерами социальной политики. Этот факт необходимо учитывать при разработке новых, дополнительных мер по стимулированию рождаемости в Республике Татарстан.

-

3. Сопоставление (в выборку помимо женщин, у которых есть дети, включены женщины, не имеющие детей) репродуктивных установок и репродуктивного поведения позволило выделить две группы женщин:

-

1) женщины, родившие меньше детей, чем им хотелось бы (76,5 %);

-

2) женщины, у которых желаемое число соответствует фактическому (23,5 %).

-

4. По мнению опрошенных молодых сельских женщин, на повышение рождаемости в нашей стране большое влияние оказывают меры государственной поддержки (материнский капитал, рост пособий, льготы, родовой сертификат и т. д.). Однако большинство высказали мнение, что эти меры не повлияли на их намерение родить еще одного ребенка.

Повышение рождаемости в Республике Татарстан во многом зависит от количественных и качественных показателей численности сельских женщин репродуктивного возраста, а также от мер, предпринимаемых государством для стимулирования рождаемости и тем самым повышения репродуктивных установок данной категории.

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по повышению уровня рождаемости в сельских территориях региона.

Список литературы Репродуктивные установки молодых сельских женщин Республики Татарстан

- Кутявина Е. Е., Курамшин А. В., Мифтахова А. Г. Ответственное деторождение в репродуктивных установках современных женщин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 2 (34). С. 81-87. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22612445 (дата обращения: 14.10.2018).

- Современные тенденции рождаемости в России и влияние мер государственной поддержки / В. Н. Архангельский [и др.] // Социологические исследования. 2017. № 3. С. 43-50. URL: http://socis.isras.ru/article/6597 (дата обращения: 14.10.2018).

- Архангельский В. Н. Репродуктивное и брачное поведение // Социологические исследования. 2013. № 2. С. 129-136. URL: http://www.isras.ru/socis_2013_02. html (дата обращения: 14.10.2018).

- Ниворожкина Л. И., Овчарова Л. Н., Абазиева К. Г. Социально-экономические факторы роста рождаемости в России // Вестник Ростовского государственного экономического университета. 2010. № 2. С. 12-21. URL: https://old. rsue.ru/vestnik/archive.aspx?lang=ru (дата обращения: 14.10.2018).

- Шахотько Л. П. Реализация программ демографической безопасности и оценка их эффективности в Республике Беларусь // Вопросы статистики. 2016. № 9. С. 38-18. URL: https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/387 (дата обращения: 14.10.2018).