Репродуктивные установки российского студенчества: региональный аспект

Автор: Ростовская Т.К., Рычихина Н.С.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 1 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключается в выявлении особенностей, тенденций и факторов, влияющих на репродуктивные установки российской молодежи в период обучения в высшем учебном заведении и после его окончания. Использовались материалы опроса 1388 студентов в возрасте 17-28 лет. В исследовании принимали участие респонденты из разных регионов России, учащиеся в высших профессиональных образовательных учебных заведениях. Для достижения поставленной цели применялись метод интервью, анкетирования, статистический анализ, методы синтеза, обобщения, монографический метод. Исследование показало, что в российских вузах число студентов, имеющих детей, можно оценить как незначительное. Несмотря на то, что большинство опрашиваемых согласны, что иметь маленького ребенка и наблюдать за тем, как он растет, это радость, у студенческой молодежи преобладают установки на более позднее деторождение. Авторское исследование позволило выявить наиболее важные аргументы, которыми руководствуется молодежь, откладывая рождение ребенка на период после завершения образования в вузе: не смогу получить хорошее образование, слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие годы, не с кем будет оставлять ребенка, с рождением ребенка будут серьезные материальные проблемы. Кроме того, определено, что большинство студентов намерены откладывать рождение ребенка и после окончания вуза. Аргументировано, что анализ причин откладывания молодыми студенческими парами рождения ребенка необходим при разработке мер демографической политики в области стимулирования рождаемости на государственном уровне. Это позволит молодежи реализовать репродуктивные намерения, уменьшить разницу между показателями желаемого и ожидаемого числа детей. Результаты работы могут быть использованы при разработке федеральной демографической политики и демографической политики в отдельных регионах, а также служить основой для дальнейших исследований по данной тематике.

Репродуктивные установки молодежи, молодая семья, студенчество, демографическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147243350

IDR: 147243350 | УДК: 314.1 | DOI: 10.15838/ptd.2024.1.129.7

Текст научной статьи Репродуктивные установки российского студенчества: региональный аспект

Репродуктивные установки молодежи, характеризующиеся откладыванием рождения ребенка при вступлении в брак, ставят под угрозу рост рождаемости и сохранение имеющегося уровня естественного воспроизводства населения (Сыркашева и др., 2016). В подобных условиях важно на уровне государства уделять должное внимание проблемам зарождения, становления и развития молодых семей. Перед государственной демографической политикой в настоящее время стоит важная задача, направленная на изменение приоритетной установки, преобладающей у молодежи в последние десятилетия – откладывание рождения ребенка «на потом».

Значимость причин, побуждающих российское студенчество отложить рождение ребенка, нужно выявлять, исследовать и учитывать при разработке мер демографической политики, принимая во внимание то, что по некоторым из них, наиболее важным, у молодежи с разной самооценкой своего уровня жизни имеются существенные отличия. При разработке механизмов демографической политики в области стимулирования рождаемости следует опираться как на комплекс общих мер, так и на целевой подход, в основе которого лежат выработка и внедрение узконаправленных, избирательных мер по многосторонней поддержке молодых семей.

В условиях депопуляции, суженного режима воспроизводства особенно остро стоит вопрос реализации репродуктивного потенциала населения, который детерминируется демографическим поведением. Для репродуктивного поведения россиян характерно откладывание первых рождений. С начала столетия возраст женщины при рождении первого ребенка существенно увеличился и составляет 25,6 года (Архангельский, Калачикова, 2020). Комплекс перечисленных проблем обусловливает актуальность выбранной авторами темы исследования, направленной на изучение репродуктивных установок российского студенчества.

Теоретические основы исследования

Изменения в сфере брачного поведения молодого поколения описаны в концепции «второго демографического перехода», предложенной Р. Лестэг и Д. Ван де Каа в 1986 году. Прежде всего это откладывание момента вступления в брак или даже отказ от брака, а также снижение рождаемости, приводящее к распространению однодетных семей и социальной допустимости бездетности (Lesthaeghe, Neels, 2002).

Молодое поколение заинтересовано в «приращении своего «человеческого капитала» и его использовании в профессиональной деятельности» (Могун, Энговатов, 2008). Однако молодость – это период жизни, когда люди предпринимают важные шаги в контексте будущей судьбы, и это касается не только профессионального роста, но и личной жизни, реализации матримониальных и репродуктивных установок, создания (или нет) семьи. В настоящее время стратегии реализации профессиональной карьеры и семейно-брачной жизни часто вступают в противоречие под воздействием влияния доминирующих в обществе ценностей. Это определяет сложность анализа факторов, определяющих матримониальное и репродуктивное поведение студенческой молодежи, параметры функционирования студенческих семей.

Проблематика студенческой молодой семьи активно исследуются отечественными учеными (Уварова, 2012; Ковальчук и др., 2018; Рычихина, 2020; Гареева и др., 2021; Монастырская, Цветкова, 2021). Вопросы поддержки молодых семей и формирования репродуктивного поведения молодежи актуальны также для стран Центральной и Восточной Европы, что нашло отражение в работах (Kravdal, 1996; Ermisch, 1998; McDonald, 2000; Bradshaw et al., 2005; Hassan, 2016; Lacalle-Calderon et al., 2017 и др.). Результаты исследований иллюстрируют сложность и неоднородность демографического поведения молодых людей; показывают, что стремление получить образование, наличие/отсутствие занятости и заработка прямым образом влияют на создание семьи и ее функционирование, ставят перед молодыми супругами ряд проблем и порой формируют потребность в поддержке (родителей и общества).

Отметим, что в отечественной науке в последние годы действительно возрос интерес к исследованиям ценностно-нравственных ориентиров в молодежной, студенческой среде, детерминант и факторов создания семей студентами, особенностей брачно-семейных отношений в студенческих семьях, что связано как с неблагоприятными демографическими тенденциями, так и с осознанием возможностей демографической политики. Данные вопросы отражены во многих работах (Ростовская, Кучмаева, 2015; Багирова,

Шубат, 2017; Адрюшина, Панова, 2019; Гурко, Тарченко, 2019; Калачикова, Груздева, 2019; Рычихина, Васильева, 2022 и др.). Крайне важным представляется исследование реального и прогнозируемого вклада студенческой семьи в демографическое и социально-экономическое развитие России, выявление способов повышения благополучия студенческих семей, ценности семейного образа жизни у российского студенчества (Ростовская и др., 2023).

Российские ученые (Кучмаева, 2009;

Вишневский, Ячменева, 2018; Ростовская, Князькова, 2022) рассматривают студенческую семью как особый тип молодой семьи и обращают внимание на присущие ей специфические условия существования, обусловленные необходимостью для супругов одновременно получать образование и реализовывать основные семейные функции (Ростовская и др., 2022).

Методология исследования

В связи со сказанным выше интересен анализ репродуктивных установок российского студенчества на примере проведенного авторами в 2022 году Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России»1. Сбор данных осуществлен с помощью анкетного опроса, объем выборки составил 1388 студентов в возрасте 17–28 лет, получающих высшее профессиональное образование в 12 регионах России в 15 высших учебных заведениях2.

Проведенное в 2022 году специалистами Института демографических исследований ФНИСЦ РАН социологическое исследование показало, что доля состоящих в браке студентов по России – около 5%. Численность студентов очной формы обучения в России по данным на 2022 год – 2784345 человек. Соответственно, генеральная совокупность, представляющая собой объект исследования, – 139 тыс. человек. Чтобы данные исследования были репрезентативны для всей России, объем выборочной совокупности должен составлять минимум 400 студентов (предельная ошибка выборки в этом случае 5%). Исследование было проведено в крупных вузах, в которых сосредоточена значительная численность студентов, включая мигрировавших для получения образования из менее крупных населенных пунктов.

Программа исследования содержала вопросы, позволяющие акцентировать внимание на следующих аспектах:

-

1) оценка желаемого и ожидаемого числа детей у молодого поколения;

-

2) определение доли студентов, которые хотели бы обзавестись ребенком во время обучения в вузе, и выявление причин, которыми руководствуются студенты при принятии решения, рожать ли им на данном жизненном этапе;

-

3) выявление возможных направлений помощи студентам, создавшим семью в период обучения и планирующим рождение детей;

-

4) оценка репродуктивных намерений респондентов после окончания обучения.

Результаты авторского исследования

Первый этап исследования: сравнение желаемого и ожидаемого числа детей у молодежи

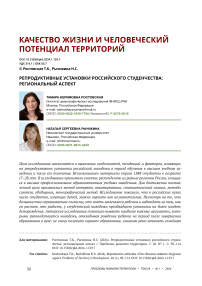

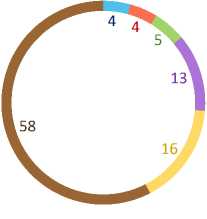

При ответе на вопрос «Сколько всего детей Вы хотели бы иметь в своей жизни, если у Вас будут для этого все необходимые условия?» 48% респондентов ответили, что двоих, 17% – троих, 10% хотят 1 ребенка, 4% ответили, что четверых и более детей (рис. 1). Среднее желаемое число детей при всех необходимых условиях составило 2,1. Этот показатель дифференцирован по вузам (рис. 2). Его среднее значение достаточно высоко, приближено к величине, необходимой для обеспечения простого воспроизводства населения. Большее количество желаемого числа детей называли студенты Тувинского государственного университета (среднее желаемое число детей 2,9, т. е. большинство хотело бы иметь троих детей).

■ 0 - не хочу иметь детей

■ 1 ребёнка

■ 2 детей

■ 3 детей

4 и более детей

■ 99 - затрудняюсь ответить

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Сколько всего детей Вы хотели бы иметь в своей жизни, если у Вас будут для этого все необходимые условия?», % от числа ответивших

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

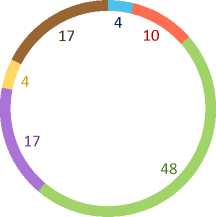

Показатель ожидаемого числа детей несколько меньше. При ответе на вопрос «Сколько всего детей Вы собираетесь иметь в своей жизни?» 45% опрошенных ответили – двоих, 14% – одного ребенка, 12% хотят трех детей, 4% – четверых и более (рис. 3). Среднее ожидаемое число детей составило 1,9 (рис. 4).

Таким образом, молодое поколение нацелено на двухдетные семьи. Ожидаемое число детей у студентов 1,9, а при наличии всех необходимых условий оно может составить 2,1. Меры семейной и демографической политики должны позволить молодежи реализовать репродуктивные намерения, уменьшить «зазор» между показателем желаемого и ожидаемого числа детей.

Только в трех вузах (Тувинский государственный университет, Ивановский государственный университет, Севастопольский государственный университет) средний показатель ожидаемого числа детей у опрашиваемых респондентов имеет значение более 2.

Второй этап исследования: анализ численности студентов, которые хотели бы обзавестись ребенком во время обучения в вузе, и выявление причин, которыми руководствуются студенты

Исследование показало, что весьма незначительная часть студентов хотела бы обзавестись ребенком во время обучения в вузе. При ответе на вопрос «Хотели бы Вы,

Тверской государственный университет

Уральский федеральный университет

Национальный исследовательский Мордовский университет (Огарев)

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Волгоградский государственный университет

Ивановский государственный университет

МГПУ

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета

РАНХиГС

Тувинский гос.университет

Удмуртский гос.университет

Финансовый университет

Южно-Российский университет им. Платова

Севастопольский гос.университет

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

2,2

2,2

1,8

2,3

2,1

2,1

2,0

2,3

2,2

2,1

2,9

Рис. 2. Среднее желаемое число детей по ответам респондентов – студентов различных вузов Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

чтобы у Вас родился ребенок, пока Вы учитесь в вузе?» 73% опрошенных ответили, что нет; 22% затруднились ответить. Только 3% респондентов хотели бы, чтобы их ребенок родился во время обучения в вузе. 2% респондентов ответили, что хотят, если вступят в брак.

■ 0 - не планирую иметь детей

■ 1 ребёнка

■ 2 детей

■ 3 детей

4 и более детей

■ 99 - затрудняюсь ответить

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Сколько всего детей Вы собираетесь иметь в своей жизни?», % от числа ответивших

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

Хотя большинство студентов во всех вузах, где проводилось исследование, не хотят заводить ребенка во время обучения в вузе, доли сомневающихся и готовых принять такое решение различаются. Максимальная численность студентов и студенток, готовых обзавестись ребенком во время обучения, зафиксирована в Тувинском государственном университете (21,4%), далее с большим отрывом следуют Севастопольский государственный университет (6,8%), Тверской государственный университет и Южно-Российский государственный политехнический университет (по 5,7% опрошенных). В шести университетах вообще никто из опрошенных студентов не готов к появлению ребенка будучи в статусе студента (Ивановский государственный университет, Удмуртский государственный университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Волгоградский

Тверской государственный университет

Уральский федеральный университет

Национальный исследовательский Мордовский университет (Огарев)

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Волгоградский государственный университет

Ивановский государственный университет

МГПУ

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета

РАНХиГС

Тувинский гос.университет

Удмуртский гос.университет

Финансовый университет

Южно-Российский университет им. Платова

Севастопольский гос.университет

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

1,6

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,1

2,0

1,9

1,8

2,0

2,1

1,9

2,5

Рис. 4. Среднее ожидаемое число детей по ответам респондентов – студентов различных вузов Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

государственный университет, РАНХиГС, Финансовый университет). Для студентов Ивановского государственного университета (7,1%), Удмуртского государственного университета (2,2%), Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (2,2%) обязательным условием рождения ребенка выступает состояние в браке.

Рассмотрим причины, которыми руководствуются студенты, желающие, чтобы у них родился ребенок в процессе их обучения в учебном заведении (табл. 1). Влияние каждой из причин было оценено по пятибалльной шкале, где 5 баллов – аргумент влияет очень существенно на решение завести ребенка, пока студент учится в вузе, 0 баллов – этой причины для рождения ребенка нет.

Анализ показал, что наиболее значимыми (оказывающими наибольшее влияние на решение студентов) являются следующие причины (средний балл более 4):

-

1) лучше родить ребенка в более молодом возрасте, тогда он во многом будет определять то, как будем строить свою жизнь;

-

2) я (моя супруга) уже беременна;

-

3) очень люблю детей.

Названные причины охватывают разные аспекты жизни: от отношения к детям, ценности детей в личной картине мира до конкретных жизненных обстоятельств (в частности возможного отношения к незапланированной беременности) и четкого выстраивания своей семейной карьеры. Однако и другие причины (средний балл более 3,5) достаточно важны для студентов: дети – это главное в жизни; появление ребенка хорошо повлияет на наши взаимоотношения с супругом(ой); если откладывать, то рождению ребенка может помешать состояние здоровья; чем дальше откладывать рождение ребенка, тем больше будешь задумываться, не отложить ли еще или вообще луч-

Таблица 1. Причины, которыми руководствуются студенты, желающие, чтобы у них родился ребенок в процессе их обучения в вузе

|

Причина |

Средний балл |

|

Лучше родить ребенка в более молодом возрасте, тогда он во многом будет определять то, как будем строить свою жизнь |

4,4 |

|

Я (моя супруга) уже беременна |

4,3 |

|

Очень люблю детей |

4,3 |

|

Дети – это главное в жизни |

3,9 |

|

Чем дальше откладывать рождение ребенка, тем больше будешь задумываться, не отложить ли еще или вообще лучше жить без детей |

3,8 |

|

Появление ребенка хорошо повлияет на наши взаимоотношения с супругом(ой) |

3,7 |

|

Если откладывать, то рождению ребенка может помешать состояние здоровья |

3,7 |

|

Появление ребенка делает человека более взрослым |

3,5 |

|

Молодая студенческая семья при наличии ребенка может пользоваться какими-нибудь льготами |

3,0 |

|

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России». |

|

Таблица 2. Причины нежелания иметь детей в процессе обучения в вузе

|

Причина |

Средний балл |

|

Не смогу должным образом учиться и получить хорошее образование |

4,6 |

|

Вообще слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие годы |

4,3 |

|

Будут серьезные материальные проблемы |

4,2 |

|

Не с кем будет оставлять ребенка, чтобы ходить на лекции и занятия |

4,1 |

|

Могут быть проблемы с работой после вуза, и это негативно повлияет на перспективы профессиональной деятельности |

3,8 |

|

Будут проблемы с жильем |

3,7 |

|

Я еще не встретил(а) человека, с кем я хотел(а) иметь детей |

3,7 |

|

Сейчас не принято рожать ребенка в таком молодом возрасте |

2,8 |

|

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России». |

ше жить без детей. Меньше всего студенты думают при принятии решения о деторождении о льготах для молодых семей с детьми (средний балл 3).

Наибольшее влияние на отказ молодежи рожать в процессе обучения в вузе оказывают следующие причины: не смогу должным образом учиться и получить хорошее образование (средний балл 4,6 по пятибалльной шкале); слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие годы (средний балл 4,3); с рождением ребенка будут серьезные материальные проблемы (средний балл 4,2), не с кем будет оставлять ребенка, чтобы ходить на лекции и занятия (средний балл 4,1). Меньше всего студенты уделяют внимание мнению окружающих о том, что «в обществе сейчас не принято рожать в таком молодом возрасте» (средний балл 2,8; табл. 2).

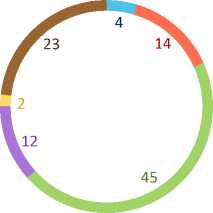

При ответе на вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что вообще слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие годы?» 64% респондентов поставили 5 баллов и согласны с этим утверждением полностью, «очень сильно влияет»; 13% поставили 4 балла. Только 5% сказали, что не влияет (рис. 5).

Ответы студентов различных вузов на этот вопрос схожи, набирают высокий средний балл, однако все же разница составляет 0,9 балла – между самой высокой оценкой значимости для принятия собственного решения общественного тренда на начало семейной жизни после получения образования у студентов Волгоградского государственного университета и МГМСУ им. А.И. Евдокимова (4,7 балла) и самой низкой – Удмуртского государственного университета (3,8 балла).

■ 0 - этой причины нет совсем

■ 1 балл - почти не влияет

■ 2 балла

■ 3 балла

4 балла

■ 5 баллов - влияет очень существенно

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что вообще слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие годы?», % от числа ответивших

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

Третий этап исследования: выявление возможных направлений помощи студентам, создавшим семью и планирующим рождение детей

В процессе исследования респондентам был задан ряд вопросов, позволяющих выявить возможные направления помощи студентам, создавшим семью.

На вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что не с кем будет оставлять ребенка, чтобы ходить на лекции и занятия?» 58% опрошенных ответили «согласны полностью» (5 баллов); 11% поставили 4 балла. И только 5% сказали, что это не влияет на их решение .

Оказание поддержки студенческим семьям в уходе за маленьким ребенком (со стороны вуза, местных органов власти и сообществ) могло бы повлиять на принятие решения о рождении ребенка.

На вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что будут проблемы с жильем?» 45% опрошенных ответили, что согласны с этим утверждением полностью; 13% поставили 4 балла. Лишь 6% сказали, что проблемы с жильем не влияют на их решение.

Жилищная проблема актуальна не только для студентов. Однако помощь в ее решении для студенческих семей может оказать влияние на принятие решения о рождении ребенка в молодом возрасте.

При ответе на вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что будут серьезные материальные проблемы?» 58% опрошенных согласились полностью и считают, что при рождении ребенка будут серьезные материальные проблемы (5 баллов). 16% опрошенных поставили 4 балла; 4% сказали, что вероятность возникновения материальных проблем не влияет на их решение (рис. 6). Средний балл значимости данного параметра составил 4,2 балла. Таким образом, материальная поддержка студенческих семей позволит молодежи решиться на рождение ребенка в период получения образования.

■ 0 - этой причины нет совсем

■ 1 балл - почти не влияет

■ 2 балла

■ 3 балла

4 балла

■ 5 баллов - влияет очень существенно

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что будут серьезные материальные проблемы?», % от числа ответивших

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

Ответы студентов из разных вузов на этот вопрос достаточно вариативны. Средний балл значимости параметра колеблется от 3,7 до 4,5 балла (рис. 7).

Тверской государственный университет

Уральский федеральный университет

Национальный исследовательский Мордовский университет (Огарев)

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Волгоградский государственный университет

Ивановский государственный университет

МГПУ

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета

РАНХиГС

Тувинский гос.университет

Удмуртский гос.университет

Финансовый университет

Южно-Российский университет им. Платова

Севастопольский гос.университет

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

4,0

3,7

4,3

3,8

4,1

3,9

4,2

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,4

4,5

4,5

Рис. 7. Средний балл ответов студентов разных вузов на вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что будут серьезные материальные проблемы?» (оценка по пятибалльной шкале)

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

На вопрос «Если Вы не хотите, чтобы у Вас родился ребенок в студенческие годы, то в какой мере на это влияет то, что могут быть проблемы с работой после вуза и это негативно повлияет на перспективы профессиональной деятельности?» 44% опрошенных ответили, что согласны с этим утверждением полностью (5 баллов); 15% поставили 4 балла. Для 8% респондентов такой проблемы не существует.

Значительная часть студентов опасается за свою профессиональную карьеру на этапе ее становления. Необходимо признать, что эта проблема осознается не только студентами. Создание условий для сочетания семейной и профессиональной карьеры выступает одной из ведущих задач семейной политики в большинстве стран мира.

Четвертый этап: одной из исследовательских задач, с учетом масштабности откладывания рождения студентами на период после окончания вуза, выступает оценка репродуктивных намерений респондентов после того, как они закончат обучение

Программа исследования содержала вопрос «Вы хотели бы, чтобы у Вас родился ребенок вскоре после окончания вуза, или лучше еще подождать?». Только 24% опрошенных студентов считают, что ребенок должен родиться вскоре после окончания вуза; 57% хотят подождать несколько лет, 19% – не предполагают рождение ребенка вообще. Таким образом, молодежь откладывает рождение детей не только в период учебы в вузе, но и после его окончания.

Были изучены основные аргументы (причины) откладывания рождения ребенка после окончания вуза (табл. 3): сначала нужно будет решить вопрос с жильем; необходимо будет уделять большое внимание работе, профессиональной деятельности; какое-то время нужно будет пожить для себя; при наличии маленького ребенка не сможем себе позволить многое из того, чего хотелось бы; вообще не предполагаю начинать семейную жизнь вскоре после окончания вуза; трудно будет совмещать работу и уход за ребенком; сначала будет нужно прочно «встать на ноги» в материальном отношении.

Влияние каждой из названных причин на решение студента отложить рождение ребенка на более поздний период было оценено по пятибалльной шкале, где 5 баллов – аргумент влияет очень существенно на решение подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, 0 баллов – этой причины для откладывания рождения ребенка нет.

По всем названным причинам средний балл полученных ответов более 4 (кроме «вообще не предполагаю начинать семейную жизнь вскоре после окончания вуза», по данной позиции средний балл составил 3,5), что говорит о значительном влиянии всех перечисленных аргументов на процесс откладывания рождения ребенка на несколько лет после окончания вуза.

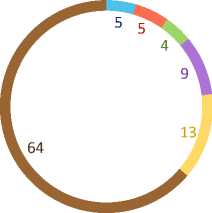

Ведущее место среди причин занимают экономические. В лидерах – желание в первую очередь создать материальный базис для семейной жизни и воспитания ребенка. Большинство опрошенных (82%) согласны с утверждением «Если Вы хотели бы подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, то в какой степени это может быть связано с тем, что сначала будет нужно прочно «встать на ноги» в материальном отношении?» и оценили его значимость на 5 баллов; 12% респондентов поставили 4 балла. И только 1% отвечающих сказали, что данный фактор не влияет на их решение об откладывании рождения детей. Средний балл ответов на данный вопрос наивысший – 4,8 . Анализ ответов по вузам показал, что студенты всех учебных заведений понимают и осознают важность материального благополучия для рождения и воспитания детей (рис. 8).

Весьма значительную роль играет и желание выстроить карьеру после завершения образования. При ответе на вопрос «Если Вы хотели бы подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, то в какой степени это может быть связано с тем, что необходимо будет уделять большое внимание работе, профессиональной деятельности?» 64% опрошенных полностью согласились с этим утверждением (5 баллов); 22% поставили 4 балла. И только 2% респондентов отметили отсутствие влияния данного обстоятельства. Средний балл по ответам студентов из всех вузов составил 4,5 балла. Но в отличие от приведенных выше ответов (показывающих роль экономического благополучия) мнения студентов разных вузов о значимости карьеры как детерминанты откладывания рождения детей различаются, средний балл меняется от 4,2 по оценкам студентов РАНХиГС и Тувинского государственного университета до 4,8 – Финансового университета (рис. 9).

Таблица 3. Причины (аргументы) откладывания рождения ребенка после окончания вуза

|

Причина |

Средний балл по пятибалльной шкале |

|

Сначала будет нужно прочно «встать на ноги» в материальном отношении |

4,8 |

|

Необходимо будет уделять большое внимание работе, профессиональной деятельности |

4,5 |

|

Сначала нужно будет решить вопрос с жильем |

4,4 |

|

Какое-то время нужно будет пожить для себя |

4,3 |

|

Трудно будет совмещать работу и уход за ребенком |

4,3 |

|

При наличии маленького ребенка не сможем себе позволить многое из того, чего хотелось бы |

4,1 |

|

Вообще не предполагаю начинать семейную жизнь вскоре после окончания вуза |

3,5 |

|

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России». |

|

Тверской государственный университет

Уральский федеральный университет

Национальный исследовательский Мордовский университет (Огарев)

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Волгоградский государственный университет

Ивановский государственный университет

МГПУ

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета

РАНХиГС

Тувинский гос.университет

Удмуртский гос.университет

Финансовый университет

Южно-Российский университет им. Платова

Севастопольский гос.университет

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

4,6

4,5

4,7

4,7

4,8

4,8

4,7

4,8

4,9

4,8

4,9

4,9

4,8

4,8

4,9

Рис. 8. Средний балл ответов студентов разных вузов на вопрос «Если Вы хотели бы подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, то в какой степени это может быть связано с тем, что сначала будет нужно прочно «встать на ноги» в материальном отношении?» (оценка по пятибалльной шкале)

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

Тверской государственный университет

4,5

Уральский федеральный университет

4,6

Национальный исследовательский Мордовский университет (Огарев)

4,2

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

4,7

Волгоградский государственный университет

4,5

Ивановский государственный университет

4,5

МГПУ

4,6

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета

4,5

РАНХиГС

4,2

Тувинский гос.университет

4,2

Удмуртский гос.университет

4,6

Финансовый университет

4,8

Южно-Российский университет им. Платова

4,4

Севастопольский гос.университет

4,3

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

4,5

Рис. 9. Средний балл ответов студентов разных вузов на вопрос «Если Вы хотели бы подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, то в какой степени это может быть связано с тем, что необходимо будет уделять большое внимание работе, профессиональной деятельности?» (оценка по пятибалльной шкале)

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

Тверской государственный университет4,2

Уральский федеральный университет4,4

Национальный исследовательский Мордовский университет

(Огарев)

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского4,5

Волгоградский государственный университет4,2

Ивановский государственный университет4,3

МГПУ

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета

РАНХиГС

4,6

4,4

4,6

Тувинский гос.университет4,8

Удмуртский гос.университет4,6

Финансовый университет4,7

Южно-Российский университет им. Платова4,6

Севастопольский гос.университет4,2

МГМСУ им. А.И. Евдокимова3,4

Рис. 10. Средний балл ответов студентов разных вузов на вопрос «Если Вы хотели бы подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, то в какой степени это может быть связано с тем, что сначала нужно будет решить вопрос с жильем?» (оценка по пятибалльной шкале)

Источник: данные Всероссийского социологического исследования «Студенческая семья России».

Значительное влияние на формирование решения молодежи о сроках рождения ребенка оказывают жилищные условия. 67% опрошенных полностью согласны с утверждением «Если Вы хотели бы подождать с рождением ребенка еще несколько лет после окончания вуза, то в какой степени это может быть связано с тем, что сначала нужно будет решить вопрос с жильем?» (5 баллов). Еще 16% респондентов дали оценку 4 балла, и лишь 3% опрошенных студентов сказали, что данное обстоятельство не влияет на их решение отложить рождение детей. Средний балл весьма высокий – 4,4, и ответы студентов из разных учебных заведений близки (рис. 10).

Выводы

Опрос студентов пятнадцати вузов, расположенных в разных регионах России, позволил изучить вопрос репродуктивных установок молодежи комплексно. В целом,

подводя итог, можно сказать, что в российских вузах число студентов, имеющих детей, можно оценить как незначительное. У студенческой молодежи преобладают установки на более позднее деторождение. Большая часть респондентов отмечает, что рождение ребенка следует отложить на возраст 25 лет и старше (60% придерживаются такого мнения в отношении женщин, 75% – в отношении мужчин).

31% опрошенных студентов считают, что наличие детей в семье не имеет практически никакого значения для ее счастливого функционирования. Однако большинство согласно с тем, что дети сближают партнеров, помогают родителям развиваться, узнавать больше о жизни и о себе; что иметь маленького ребенка и наблюдать за тем, как он растет, это радость. В то же время молодые люди понимают, что воспитание детей требует много усилий.

Выявлено, что студенты нацелены на двухдетные семьи. Желаемое число детей

у них – 2,1, ожидаемое (при наличии всех условий) – 1,9 ребенка. Сделан вывод о необходимости внедрения мер семейной и демографической политики, которые должны помочь молодежи реализовать репродуктивные намерения, уменьшить «зазор» между показателями желаемого и ожидаемого числа детей.

Анализ показал, что большинство студентов планируют отложить рождение ребенка (73% опрошенных). Только 3% респондентов хотят, чтобы их ребенок родился во время их обучения. Основные мотивы, которыми руководствуются студенты, желающие, чтобы у них родился ребенок в студенческие годы, следующие: я (моя супруга) уже беременна, очень люблю детей и лучше родить ребенка в более молодом возрасте.

В качестве наиболее важных аргументов для откладывания рождения ребенка на период после завершения образования отмечались следующие: не смогу должным образом учиться и получить хорошее образование, слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие годы, не с кем будет оставлять ребенка, с рождением ребенка будут серьезные материальные проблемы.

Однако ответы свидетельствуют, что большинство студентов намерены откладывать рождение ребенка и после окончания вуза. Только 24% опрошенных считают, что ребенок должен родиться вскоре после

окончания вуза; 57% полагают, что нужно подождать еще несколько лет. Основными детерминантами откладывания рождения ребенка после окончания вуза выступают желание сначала «встать на ноги» в материальном отношении и решить вопрос с жильем; трудности в совмещении работы и воспитания ребенка на этапе становления карьеры; желание какое-то время «пожить для себя».

Результаты авторского исследования позволили определить «векторы» помощи студентам, создавшим семью, помогающие изменить репродуктивные установки современной молодежи и в перспективе улучшить демографическую ситуацию в регионах России:

– оказание поддержки студенческим семьям в уходе за маленьким ребенком (со стороны вуза, местных органов власти и сообществ);

– помощь в решение жилищной проблемы студенческих семей;

– материальная поддержка студенческих семей;

– создание условий для сочетания семейной и профессиональной карьеры для молодых специалистов и пр.

Практическая значимость проделанной авторами работы состоит в возможности использовать выявленные различия в рамках региональной демографической политики.

Список литературы Репродуктивные установки российского студенчества: региональный аспект

- Андрюшина Е.В., Панова Е.А. (2019). Влияние государственной политики на семейные стратегии студенческой молодежи // Ars Administrandi (Искусство управления). Т. 11. № 2. С. 200–219. DOI: 10.17072/2218-9173-2019-2-200-219

- Архангельский В.Н., Калачикова О.Н. (2020). Возраст матери при рождении первого ребенка: динамика, региональные различия, детерминация // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 5. С. 200–217. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.12

- Багирова А.П., Шубат О.М. (2017). Семья и родительство сквозь призму мнений студенток // Социологические исследования. № 7. С. 126–131.

- Вишневский Ю.Р., Ячменева М.В. (2018). Отношение студенческой молодежи к семейным ценностям (на примере Свердловской области) // Образование и наука. № 20 (5). С. 125–141. URL: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-5-125-141

- Гареева И.А., Косойкина С.А., Нам Д.С., Огарева Н.А. (2021). Социальные проблемы современной молодой семьи // Ученые заметки ТОГУ. Т. 12. № 2. С. 254–259.

- Гурко Т.А., Тарченко В.С. (2019). Динамика брачных установок и планов студентов // Социологические исследования. № 7. С. 102–113. DOI: 10.31857/S013216250005797-9

- Калачикова О.Н., Груздева М.А. (2019). Гендерные стереотипы в современной семье: женщины и мужчины (на материалах социологического исследования) // Женщина в российском обществе. № 1. С. 54–76. DOI: 10.21064/WinRS.2019.1.6

- Ковальчук О.В., Лазуренко Н.В., Подпоринова Н.Н. (2018). Репродуктивные установки молодой (студенческой) семьи // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: Философия. Социология. Право. Т. 43. № 2. С. 349–360.

- Кучмаева О.В. (2019). Идеальная модель семьи в глазах россиян и стратегия по повышению ценности семейного образа жизни // Экономика. Налоги. Право. Т. 12. № 2. С. 70–82.

- Могун В., Энговатов М. (2008). Молодежь: высокие притязания и новые стратегии // Менеджер по персоналу. № 9. С. 6–16.

- Монастырская Т.И., Цветкова А.В. (2021). Образ молодой семьи в представлении студентов // Проблемы современного педагогического образования. № 71 (3). С. 91–96.

- Ростовская Т.К., Князькова Е.А. (2022). Институциональные основы становления студенческой семьи как ресурса демографического развития России // Вестник Южно-Российского гос. технич. ун-та. Сер.: Социально-экономические науки. Т. 15. № 1. С. 169–179. DOI: 10.17213/2075-2067- 2022-1-169-179

- Ростовская Т.К., Князькова Е.А., Ширшова Т.М. (2022). Студенческая семья как объект научного исследования (обзор научных исследований по проблематике студенческих семей) // Alma mater. № 11. С. 106–113. DOI: 10.20339/AM.11-22.106

- Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. (2015). Представления молодых россиян о семейной жизни: социологический ракурс // Вопросы управления. № 3 (34). С. 85–90.

- Ростовская Т.К., Шабунова А.А., Калачикова О.Н. (2023). Брачно-семейные представления студенческой молодежи: анализ авторского исследования // Женщина в российском обществе. № 3. С. 31–42.

- Рычихина Н.С. (2020). Современные тенденции женской международной миграции // Женщина в российском обществе. № 1. С. 45–54.

- Рычихина Н.С., Васильева Е.Н. (2022). Поддержка женщин как важное направление преломления отрицательного тренда развития демографической ситуации // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Сер.: Социально-экономические науки. С. 180–192. DOI: https://doi.org/10.17213/2075-2067-2022-1-180-192

- Сыркашева А.Г., Ильина Е.О., Долгушина Н.В. (2016). Бесплодие у женщин старшего репродуктивного возраста: причины, тактика ведения, перспективы использования преимплантационного генетического скрининга (обзор литературы) // Гинекология. № 18 (3). С. 40–43.

- Уварова Н.Н. (2012). Современное студенчество и его ценностное отношение к семье // Прикладная психология и психоанализ. № 3. С. 11.

- Bradshaw J., Finch N., Daphne S. (2005). Can Policy Influence Fertility? Available at: https://www-users.york.ac.uk/~jrb1/documents/CP2082FISS11.pdf (accessed 10.09.2023).

- Ermisch J. (1998). The econometric analysis of birth rate dynamics in Britain. The Journal of Human Resources, 23 (4), 563–576.

- Hassan N.M. (2016). Work-life balance: A concern on effectiveness of job role and employee’s engagement towards organizational goal. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6 (11), 411–422.

- Kravdal О. (1996). How the local supply of day-care centers influences fertility in Norway: A parity-specific approach. Population Research, 5 (6), 187–216.

- Lacalle-Calderon M., Perez-Trujillo M., Neira I. (2017). Fertility and economic development: Quantile regression evidence on the inverse j-shaped pattern. European Journal of Population, 33 (1), 1–31.

- Lesthaeghe R., Neels K. (2002). From the first to the second demographic transition: An interpretation of the spatial continuity of demographic innovation in France, Belgium and Switzerland. European Journal of Population, 18 (4), 325–360.

- McDonald P. (2000). The «Toolbox» of public policies to impact on fertility – a global view. In: Low Fertility, Families and Public Policies. Sevilla: European Observatory on Family Matters. Available at: https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/abt2/infopool/Demographie/Toolbox_Public_Policies.pdf (accessed 10.09.2023).