Решение проблем антропогенной трансформации природной среды как инструмент становления гражданского общества

Автор: Осоргин К.С.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются различия понятий «местное сообщество» и «гражданское общество», отмечается процесс становления гражданского общества путем решения проблем различного характера, включая проблемы, связанные с антропогенной трансформацией природной среды.

Местное сообщество, гражданское общество, экологические проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/147226772

IDR: 147226772 | УДК: 352/354.1,

Текст научной статьи Решение проблем антропогенной трансформации природной среды как инструмент становления гражданского общества

В статьб анализируются различия понятий «местное сообщество» и «гражданское общество», отмечается процесс становления гражданского общества путем решения проблем различного характера, включая проблемы, связанные с антропогенной трансформацией природной среды.

Ключевые: термины: местное сообщество, гражданское общество, экологические проблемы

Разграничение понятий «гражданское общество» и «местное сообщество» является основополагающим теоретическим вопросом[2. 5]. Главным отличием для них является различная основа образования. Гражданское общество - это скорее идеальная сфера, представленная скорее совокупностью идей, трактовок и понятий, системой ценностей и установок в жизни социума, где главенствующую роль играют морально-нравственные ориентиры и их деятельностное проявление. Местное же сообщество - это реальный феномен, выступающий в виде объективно существующей сложившейся структуры, ориентированной на материальный и идеологический обмены в границах определенной территории и предоставляющий основу (фундамент) для развития гражданского общества на своей основе.

Согласно трактовке М.Д. Шарыгина и В.А. Столбова. «местное сообщество — это территориальная общность людей (ТОЛ)... причем важнейшая черта, обьединяюгцая всех представителей сообщества, — совместное проживание на конкретной территории» [9. с. 51]. В этом определении подчеркивается не только территориальная привязка жизнедеятельности людей, но и их социально-экономическая деятельность, осуществляемая в границах проживания данного сообщества. Концептуальная модель ТОС[1. 10]. «стержнем» которой являются ТОЛ. отражена графически на рис. 1.

~ Осоргин КС.. 2016

Полный комплекс различных функций, которые представители ТОЛ реализуют в ходе своей жизнедеятельности, включает в себя и решение проблем, связанных с антропогенной трансформацией природной среды. Привлечение внимания к проблемам экологии и стимулирование экологической активности -это задача не только экологических организаций, но и органов власти, политических партий, коммерческих структур, местных сообществ в целом и отдельного человека в частности.

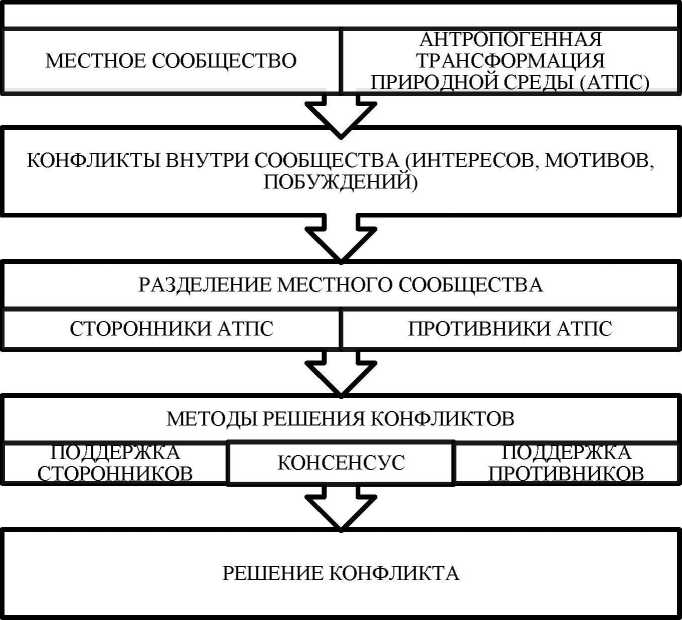

Деятельность населения вносит значительные изменения в окружающую природную среду, причем как явные, так и скрытые. Антропогенная трансформация природной среды, возникающая в результате комплекса мероприятий и действий членов местного сообщества (ТОЛ), вынуждает их к совместному сотрудничеству с целью поисков решения возникающих проблем. На рис. 2 представлена общая схема, которая описывает протекающие внутри местных сообществ процессы коммуникации и взаимодействия, связанные с решением возникающих проблем.

Рис. 1. Концептуальная модель ТОС. Сферы деятельности ТОЛ: 1 - трудовая; 2 -бытовая; 3 - рекреационная; 4 - политическая; 5 - интеллектуальная; 6 - духовная. Функциональные блоки TOC: I - хозяйственный; II - материально-обслуживающий; III-сервисный; IV- управленческий; V - социальный; VI- культурный. Инфраструктура: а -производственная; б - социально-бытовая; в - рекреационная; г - институциональная; д - социально-культурная; е - рыночная.

Рис. 2. Общая схема решение проблем, связанных с антропогенной трансформацией природной среды, внутри местных сообществ

Столкновение местного сообщества с явлениями антропогенной трансформации природной среды порождает конфликты, будь то конфликты интересов, мотивов или побуждений отдельных формирующихся групп внутри местных сообществ или отдельных его представителей. Как правило, возникают сторонники или противники олпределенных изменений природной среды, которые отстаивают свою точку зрения до конца, либо приходят к консенсусу, устраивающему обе стороны. Умение представителей местных сообществ решать проблемы самостоятельно, без вмешательства извне (вышестоящих органов власти) - это, на наш взгляд, один из признаков зрелого, формирующегося гражданского общества.

Сегодня экологическая деятельность местных сообществ по решению проблем антропогенной трансформации природной среды ведется по следующим направлениям:

-

• формирование экологической политики с общественно-политическими организациями и органами власти;

-

• освещение в СМИ важных экологических событий и проблем;

-

• просвещение населения;

-

• организация мероприятий, включая общественные слушания и митинги.

На современном этапе гражданское общество в России продемонстрировало качественные изменения в своем отношении к возникающим проблем и к готовности решать их самостоятельно. Проявились существенные изменения в риторике требований к власти, которые заключаются «в отказе от эмоционального, агрессивного и обвинительного давления, популистского стиля взаимодействия с государством» [6], что в немалой степени свидетельствует о готовности местных сообществ брать ответственность на себя.Летом 2014 года был принят федеральный закон об основах общественного контроля [8], который определил принципы его осуществления, субъекты общественного контроля, порядок реализации. Эго ещё один индикатор положительных изменений в деятельности местных сообществ на пути их трансформации в гражданское общество.

По мере последовательного и поэтапного решения социально-экономических, общественно-политических и экологических задач во главу угла выдвигается задача по усилению роли граждан в управлении страной. Эго означает дальнейшее развитие всей системы институтов гражданского общества, ее гармоничное интегрирование в процесс управления государством, а также административно-территориальными образованиями.

Список литературы Решение проблем антропогенной трансформации природной среды как инструмент становления гражданского общества

- Воронин В.В., Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Социально-экономическая география (современные категории науки). Самара, 2001. 216 с

- Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской Федерации: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Иванченко. - М.: Юриспруденция, 2004. - 320 с.

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

- Местные сообщества: проблемы социокультурного развития: Сборник научных статей / Под ред. Ю.М. Резника и Н.И. Мироновой. М.: Независимый институт гражданского общества, 2010. 192 с.

- Рукавишникова И.В. Гражданская инициатива как инструмент гражданского общества // Гражданин. Выборы. Власть. 2014. № 3. C. 66.

- Сидоренко Г.И. Развитие гражданского общества в современной России: тенденции и проблемы взаимодействия с государством // Молодой ученый. - 2015. - №8. - С. 749-753.

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2338.

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4213.

- Шарыгин М.Д. Теоретико-методологические основы общественно-географического изучения проблем местного самоуправления / М.Д. Шарыгин, В.А. Столбов // Вестник Ассоциации географов-обществоведов. - 2012. - №1. - С. 49-56.

- Шарыгин М.Д. Территориальные общественные системы (региональный и локальный уровни организации и управления) / М.Д. Шарыгин. Пермь, 2003.